以社会贡献界定卓越科研:澳大利亚大学的社会互动与影响力评价

2020-03-02宗晓华张强占茜

宗晓华 张强 占茜

摘要: 隨着知识生产模式的现代转型,大学科研活动面临日益加重的社会问责,科研评价关注的焦点逐渐从重视科研数量与质量的内部评价转向注重科研社会贡献度与影响力的外部评价。在大学卓越科研评估的基础上,2018年澳大利亚政府引入了社会互动与影响力评价。作为大学卓越科研评估的配套评价机制,社会互动与影响力评价以其更加精细化、立体化的指标体系设计,引导大学在科研活动全过程中积极与政府、产业及社会进行互动和协作,较好地兼顾了结果评价与过程评价,突出了社会贡献能力培育与机制建设,充分挖掘了科研评价的激励与导向作用。借鉴社会互动与影响力评价的评估思路,我国在清理“五唯”的过程中应明确建立质量与贡献并重的科研绩效评价体系,对大学科研的社会互动过程与实际贡献给予更多关注。

关键词:澳大利亚大学;科研评价;社会互动;影响力;知识生产模式

中图分类号:G649 文献标识码:A 文章编号:1672-0717(2020)01-0058-08

一、引言

大学科研绩效评价对科研活动具有重要的激励和导向功能。然而,如果评价导向不科学或者评价方式选取不当,绩效评价不仅会损害科研活动的健康发展,而且会阻断科研活动与社会经济的良性互动,降低科研活动的经济和社会效益。目前我国高校科研评价工作中存在严重的“五唯”导向,造成大学学术风气浮躁,备受学界和社会各方诟病[1]。2018年教育部发布的《关于开展清理“唯论文、唯帽子、唯职称、唯学历、唯奖项”专项行动的通知》,提出要扭转不科学的评价导向,注重标志性成果的质量、贡献和影响[2]。三部委联合出台的《关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见》强调,要“以人才培养、创新能力、服务贡献和影响力为核心要素”,构建中国特色“双一流”建设的综合评价体系[3]。同年,国务院印发《关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》,要求建立以创新质量和贡献为导向的绩效评价体系,准确评价科研成果的经济价值、社会价值及文化价值等[4]。

然而,与科研质量相比,科研的贡献和影响力评价更为复杂,后者涉及到大学外部更为多元的价值标准。目前国内学者对科研的社会贡献和影响力评价研究不多,相关文献更多地集中于学术领域内部的自容性评价及其相关问题研究[5]。从全球范围来看,随着知识生产模式的转型,西方国家越来越注重大学科研的影响力评价。英国在2014年科研卓越框架(Research Excellence Framework,简称REF)评估中,直接在评价指标体系内增加科研影响力评价一级指标,引起了我国学者的广泛关注[6]。2018年澳大利亚的卓越科研(Excellence in Research for Australia,简称ERA)评估明确提出引入社会互动与影响力(Engagement and Impact,简称EI)评价,无论是在评价内容、评价标准还是在评价方式上,都作出了新的探索且成效显著。在2019年荷兰莱顿大学科学技术研究中心(CWTS)的大学科研影响力排名中,澳大利亚的42所大学中有5所大学进入了全球前100名,充分展现了澳大利亚高校在科研影响力方面取得的成就[7]。基于此,本研究通过系统搜集和整理相关的一手文献与数据,对EI评价进行深度分析与解读,探究该评价机制的独特之处及其对我国大学科研评价改革的启示。

二、EI评价的实施背景

(一)理论基础:知识生产模式的当代转型与拓展

迈克尔·吉本斯等人在《知识生产的新模式:当代社会科学与研究的动力学》一书中指出,知识生产模式逐渐由以“学术范式”为主导的模式1向以新兴的“应用范式”为核心的模式2转型,更加注重知识生产的跨学科性、应用情境性、社会弥散性及社会问责等特征[8]。在模式2下,知识生产不再是模式1中大学教学与科研内部循环的一种自容性活动,科学研究并不是置身于社会之外来分配它们的科研成果,而是依托于政府、社会及市场来判定知识的贡献度、有用性及其生产效率。埃兹赫维兹(Etzkowitz H.)等学者将模式2的观点升华为“大学-产业-政府”的三螺旋理论,旨在倡导大学努力实现知识创新,推动科技与产业创新[9]。然而,模式2导致了知识生产的经济化、功利化倾向,对科学研究自身和外部社会发展、生态环境等产生了一定的负面效应。为此,卡拉雅尼斯(Carayannis E. G.)对知识生产模式作出革新,提出注重公民参与及社会力量、关注经济发展的生态平衡、倡导持续性竞争与社会繁荣为特征的知识生产模式3,最终拓展为“学界-产业-政府-公民社会”的四重螺旋创新生态系统模型[10]。

从知识生产模式1到模式3的演变,揭示了知识生产活动在基础与应用、理论与实践、科技创新与社会公民等多维度空间中持续互动与发展。正是基于对当代知识生产新模式的认识,澳大利亚政府意识到必须对大学科研评价系统进行调整与升级,升级的方式是在原有评价体系的基础上增加适应知识生产模式3的评价内容与评价机制,促进大学科研活动与社会互动,提高科研的影响力。

(二)现实需求:实现科研活动的经济、社会、文化和环境等多重效益

作为科研管理的必要环节和支撑工具,科研评价必须随着知识生产模式的转变而与时俱进。澳大利亚政府一直致力于探索更为科学、合理的科研评价体系。1995年实施的综合指数(Composite Index,简称CI)评价因过于注重科研数量指标,导致大学科研成果引用率显著下降[11],在实施10年后被科研质量框架(Research Quality Framework,简称RQF)评估所替代。2008年,澳大利亚在RQF的基础上,设计出了卓越科研(ERA)评估,更加注重学科差异与科研成果的质量维度,形成了较为成熟的评价方法和运行机制。ERA实施后效果显著,大学的科研实力不断提升,参评成果中超过世界水平的比例由2010年的34%上升到2015年的58%[12]。

然而,面对科研质量提升的成绩,澳大利亚政府在科研政策方面并未松懈。2015年11月该国教育部发布的《科研政策与资助审查报告》冷静地指出,根据OECD国家的标准,澳大利亚大学虽然整体科研绩效较高,但是在将公共资助的科研转化成商业利益方面却表现很差。报告还提出要在科研评价与拨款中设计激励机制,以加强大学科研与社会的互动[13]。正是在此政策导向下,在2010、2012、2015年三次顺利地实施ERA评估之后,澳大利亚政府又对ERA评估做出了新的调整,并于2015年12月宣布在大学科研评价中增加科研的社会互动和影响力(EI)评价,且将其作为国家创新和科学议程的一部分,以检验大学如何将科研转化为经济、环境、社会、文化与其他方面的效益[14](P3)。于是,澳大利亚在2018年开启第四轮ERA评估时,首次将EI评价作为并行的配套评估机制,对大学科研活动及其贡献进行评价。

三、EI评价的内涵与基本框架

(一)EI评价的内涵与目的

澳大利亚的EI评价,虽然参照了英国科研评价的经验,但更多地是基于本国实际量身定做的兼具世界视野和本土特色的评价体系。与英国科研卓越框架中科研影响力评价相比,EI评价既借鉴了作为结果的影响力评价,又兼顾了作为过程和路径的社会互动评价。在EI评价的设计中,社会互动(Engagement)被界定为科研人员与学术界以外的科研成果使用主体之间的互动,是实现知识、技术、方法与资源的转移机制;影响力(Impact)被界定为科研成果对经济、文化、政治、公民素养等超出学术本身的社会贡献。对大学科研进行社会互动与影响力评价,其主要目的在于:一方面为澳大利亚政府和公民提供清晰的信息,了解大学目前实现科研社会互动与影响力的方式,准确把握对大学科研的投入所带来的社会贡献;另一方面为了改善科研与社会互动的基础设施,优化科研管理的制度流程,推动科研成果的转化与应用,进而实现科研成果的经济和社会效益[14](P5)。

(二)EI评价的评价主体及构成

澳大利亚研究委员会(Australian Research Council, 简称ARC)是科研评价的第三方机构,主要负责ERA评估与EI评价,其宗旨是通过评估科研的质量、贡献、影响力以及为科研事项提供建议,推动科研发展与创新。2016年3月,前工业、创新和科学部长佩恩(Christopher Pyne)参议员和教育与培训部长伯明汉姆(Simon Birmingham)参议员,共同宣布了科研社会互动与影响力评价指导委员会的成员名单。该委员会成员包括高等教育、企业等行业领袖,旨在帮助开发清晰、透明的科研社会互动与影响力评价机制,以此评估澳大利亚大学的科研绩效,并为未来科研拨款提供依据。同时,澳大利亚研究委员会还成立两个工作组协助指导委员会开展EI评价。其中,技术工作组将专业指导原则具体转化为开发合理的评价机制的意见、不同学科和最终科研成果使用主体的评估要求,以及制定恰当的EI评价指标;绩效与激励工作组根据评价方式的潜在激励效果向ARC提供意见,如所采用的评价模型如何影响关于大学科研活动重心的决策[15]。

(三)EI评价的基本程序

EI评价的基础单元是学科,而且学科分类是以澳大利亚统计局和新西兰统计局联合发布的《澳大利亚及新西兰研究分类标准2008》(Australian and New Zealand Standard Research Classification 2008)为基本依据。对于参加EI评价的大学,学校中每一个系或学术组织都可以选择一个对应的评估单元(Unit of Assessment,简称UoA)准备和提交评估材料。EI评价将所有评价中涉及的学科都标为2位数学科代码。各大学提交相关数据时,根据2位数的学科代码提交,最后这些数据会被汇总到相应的评估单元。学科领域一致或相近的评估单元归并为一个评估小组,而小组评估专家由杰出的学术研究人员和经验丰富的科研成果使用主体组成。对于跨学科或多学科提交的情况,不同专家组之间可以利用专业知识相互交叉评估。评估小组将分别使用一套量化指标和一份定性陈述来评定大学科研的社会互动情况,并依据所提交的能证明参评单位研究影响的案例评定影响力,而影响力评价涵盖研究影响、研究路径两个评级[16]。

四、EI评价的评价机制与评价结果分析

虽然EI评价是ERA评估的配套评价机制,但是由于评价目标和内容存在差异,因此EI评价在设计之初就确定了适合自身的学科划分方法,并基于ERA评估的相关数据设定参评阈值。此外,EI评价在指标体系、数据采集、评价方法、评价标准等方面,都进行了精细化和创新性的设计,以最大限度地保证评价结果的客观性和决策的参考价值。

(一)EI评价的学科划分与参评阈值

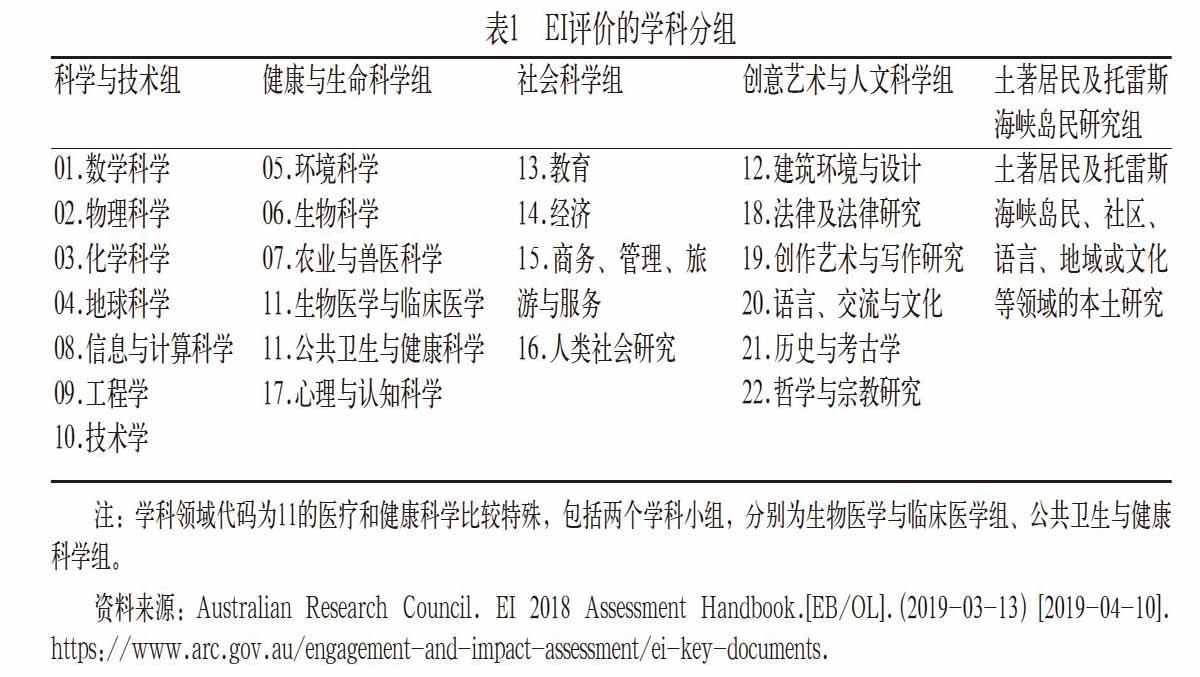

EI评价根据学科性质与特点对相近学科进行归并,最终形成五个评估小组,具体包括科学与技术组、健康与生命科学组、社会科学组、创意艺术与人文科学组、土著居民及托雷斯海峡岛民研究组[17](P10)(见表1)。除土著居民及托雷斯海峡岛民研究组①,其余四大评估小组下的所有评估单元都沿用同一套评估方法与评估标准[14](P5)。基于分类评价理念,评估分组最大程度上保障了不同学科之间评价标准的适用性,体现科学评价的“分类评价”和“领域适用”原则。

然而,EI评价并不向所有大学开放,只有达到参评最低量阈值的大学,才具有参评资格。在制定最低参评标准时,澳大利亚研究委员会根据大学向ERA评估提交的科研产出量等相关数据进行统计分析,最终划定该最低量阈值为150分,即参评大学在参评时间内所发表的论文或出版物数量累积总和达到150分,才具有参加EI评价的资格。参评门槛的设置降低了评估成本,体现了评估委员会对首次EI评价的审慎思考。然而,对于一些满足最低量阈值的学科,如果其研究主要是基础研究,难以提交科研影响力评价的相关证据材料,该大学可以提交一份暂不参与评价的申请,申请内容包括:此次无法参评的原因;为该学科制定的一项战略说明;该学科预期未来参与EI评价的时间框架。申请是否通过最终由澳大利亞研究委员会裁定[17](P7-8)。

(二)EI评价的评价指标与评价方法

EI评价要求大学所提交的每个UoA必须包括科研的社会互动、科研影响及影响路径三方面的材料。这些材料既包含陈述性的定性材料,又包括以指标呈现的量化数据。它在评价方法上主要采用“模板法+计量法”,将定性与定量方法结合,促进大学科研评估的科学化与合理化。

1. 科研社会互动评价材料

参与社会互动评价的评估单位应在评估期间递交关于社会互动陈述、社会互动定量指标数据以及社会互动指标的解释性说明三部分材料[19](P12)。社会互动陈述“模板”内容包括战略利益相关者之间的合作、公众的参与(公民科学)、为外部利益相关者提供专业资源和服务、提供专业培训或培训生计划。陈述材料要求大学撰写其与政府、产业、公民等科研成果使用主体的社会互动案例。各大学也可提供模板中没有但与社会互动情况有关的数据。例如:EI2018評价报告显示,大学所提供的其他常见指标包括奖项、图书销售、专利、媒体文章及替代指标(如网站访问量、社交媒体帖子)等[18]。社会互动定量指标包括科研成果使用主体的经费支持、每年的高等教育科研收入总额、高等教育科研数据库中第1类拨款的比例①、科研商业化收入及其他定量指标[17](P22-24)。由于澳大利亚科研评价系统的高度信息化与开放性,EI评价与ERA评估两者部分指标数据可实现共享。社会互动指标的解释性说明主要描述评估单元的社会互动活动与各项指标数据之间的联系。此外,大学也可以使用社会互动指标的解释性说明来分析数据中的任何异常。

2. 科研影响力评价材料

科研影响力评价要求参评大学依据模板内容提交评估期内相应的案例材料[19](P12)。影响力评价模板中最为核心的两个部分是研究影响和影响路径。如所提交材料不在模板范围之内,但该材料与科研影响力评价有关,可补充“计量式”材料或数据[19](P50-52)(见表2)。

对于研究影响评价,大学首先应描述研究对经济、文化等方面的社会贡献,并提供关于支持这种研究影响的具体证据。研究影响的证据不是预期的结果,而是在评估期内有切实证据的案例,用来向公众例证研究的影响(例如对某项研究的成本效益分析)。由EI2018评价报告可知:各大学提交了有关研究影响丰富而详实的信息,主要涉及与合作伙伴共同提供尖端技术、参与社区支援及安全、改善日常生活、发展社区与应对社会挑战五个主题方面的研究,直接对经济、社会、文化等方面产生了影响[18]。

对于影响路径的评价,大学首先应提交具体材料说明提升研究影响的方法或机制,包括该机构、学院或部门所实施的相关战略。这些战略应能反映研究影响部分所报告的内容,并能解释其在产生影响方面的作用。其次,大学应报告将科研成果转化为具体影响的方式。虽然影响方式具有多样性,但在影响路径评价较高的研究中都存在着一些共性的机制和做法,表现在支持持续的协作、提供基础设施以及支持知识转移机制等[17](P31)。

EI2018评价收到了大量的科研影响力评价案例,如悉尼大学提交的《季节性贫困、农村劳动力市场和移民》,研究了在季节性饥荒期间澳大利亚政府为孟加拉国农村的穷人提供移居城市的激励措施方案是否能减少饥饿。该研究发现,采取一定的激励措施,让贫穷地区的家庭将其成员送往城市工作,这些贫困地区的家庭在食品和非食品方面的支出增加了30%~35%,相当于每人每天多吃一顿饭。同时,研究人员在确定该激励措施的有效性后,进而在孟加拉国扩大了激励措施的使用范围,并在印度尼西亚推广使用,直接使16 000户家庭或90 000人的生活质量得到改善。再如,墨尔本大学与多所大学共同开展了《减少登革热病毒在热带地区的传播》的研究,旨在改变灭蚊方式和探究消灭蚊媒疾病传播的方式,如对登革热采用新型生物防治法,使生活在登革热高发的热带地区数百万居民和企业等受益。这两项案例均展示了令人信服的研究影响,因而在评价中都获得了“高”评级。①

(三)EI评价的评价标准与等级划分

EI评价对科研社会互动的评价,主要是考察科研人员和科研成果使用主体是否为实现知识、技术、方法与资源的互利传递而进行互动,评价级别分为高、中、低三级。如果有证据表明参评单元很好地将社会互动内容融入到研究开发与进展中,与学术界之外的科研成果使用主体之间高效互动,实现了知识、技术、方法和资源的互利传递,则给予“高”评级。如果缺少或者根本未有效互动,则给予“低”评级,介于两者之间的给予“中”评级。对科研影响力的评价包括两个方面:一是研究是否产生社会贡献及贡献度大小,主要依据大学提供影响力研究及影响力案例信息来判断;二是研究产生影响力的机制和路径,主要依据大学提供的为实现研究影响所采取的策略、方法或路径等信息。与社会互动评级一致,研究影响与影响路径的评级也分为高、中、低三级[17](P20)。评估专家会审阅参评大学所提交的包括案例研究在内的陈述性材料,从整体角度对科研的社会互动和影响力进行评级。

(四)EI评价的评估结果与等级分布

此次EI评价,共有来自40所大学的626个科研社会互动评估单元、637个科研影响力评估单元提交了材料。其中,85%的科研社会互动评估单元评级位于中等以上,说明澳大利亚大学与产业、政府和公民建立了广泛而多样的合作方式。研究影响、影响路径评级位于中等以上的评估单元分别占88%、76%,反映了大学科研已在经济、社会、环境和文化方面产生重大影响力,且科研成果的转化与应用机制仍有完善空间。

在参评学科方面,高社会互动性与高影响力的学科主要集中于建筑环境与设计、法律及法律研究、农业与兽医科学、技术学、工程学(见表3)。从三个维度的对比来看,对影响路径方面评价相对不高,低评级比例占到了24%,高评级比例仅有25%,也说明大学科研成果向社会转化的过程中,相关机制和制度建设并不成熟[18]。

五、EI评价的特征与启示

作为资源依赖型组织,大学只有注重科研成果的社会贡献和影响力,才能获得可持续发展的动能。以新的知识生产模式为导向,澳大利亚政府在ERA评估的基础上设计并进行EI评价,在关注科研质量的同时,通过更加精细化、多维化和立体化的评价机制设计,引导和激励高校注重科研的社会互动与贡献。与英国的REF影响力评价相比,澳大利亚的EI评价具有过程与结果并重、机制与影响兼顾的鲜明特征,超越了诊断和激励的传统评价功能,更为注重高校与社会互动的能力培育和机制建设。澳大利亚的EI评价为我国高校科研评价改革与“双一流”建设绩效评价提供了镜鉴和启示。

(一)正确认识知识生产规律、科研价值与社会环境三者关系,构建动态灵活的评价机制

EI2018评价的顺利实施,首先离不开前期的深入调研和试点评价工作。澳大利亚政府在决定引入科研社会互动与影响力评价后,就开始了对其他國家的广泛调研和考察,EI评价中“模板+案例”的评估方式便借鉴了英国的相关经验。其次,EI评价预先选择部分大学作为试点进行模拟评估,及时修正部分预设评估方法的不妥之处。另外,出于对社会贡献测度复杂性和激励不确定性的审慎考虑,EI评价并没有将评价结果直接与科研绩效拨款挂钩,而是暂且倡议将其作为参考性信息。EI评价机制的设计过程和应用限度设定具有很强的参考价值,凸显了科研评价体系中知识生产规律、科研价值与社会环境三者的内在逻辑。我国科研评价中纠正“五唯”不良倾向,构建新的评价体系,需要考虑这三者的复合关系,在科学顶层设计的基础上,充分进行调研和试点探索,再给予科研评价机制灵活调度的空间。

(二)把握知识生产模式转型与评价体系创新的交互影响,强化科研的经济、社会及文化影响力

EI评价抓住了科研评价体系与新型知识生产模式交互影响的时代脉搏。澳大利亚之前的大学科研评价局限于科研内部,旨在提升国内大学的科研产出水平,并与财政经费拨款部分挂钩,致使大学更为关注科研产出的数量,对科研的社会贡献度重视不足。引入EI评价后,大学科研评价机制展现出更为多元和积极的影响,具体表现为:第一,大学的科研活动以更积极的姿态有机融入社会,现实影响力在经济、社会及文化领域迅速扩散;第二,评价结果将影响政策制定和组织决策,为大学未来教学与科研经费配置提供参考依据;第三,科研成果的转化率持续提升,在促进经济发展的同时,激发了社会创新活力并推动了文化繁荣。EI评价为破解我国科研评价机制中的“五唯”问题提供了镜鉴。“破”与“立”是辩证统一的,“破五唯”的关键在于明确“立什么”的问题。我国要完善科研评价体系,应充分认识到:随着知识生产模式的转型,大学知识生产面临结构性调整的时代需求,即需要从以科研效率线性提升为主要表现的平面化科研能力,升级为强调对经济的贡献、对社会的影响、对文化的传承及对公民的培养等立体化的科研能力。顺应知识生产的发展趋势,以社会贡献界定卓越科研,是建构更为全面、科学的评价体系的应有之义。

(三)充分挖掘科研评价的激励导向作用,引导大学与政府、产业及公民之间良性互动

EI评价成为ERA评估的配套项目,充分体现了澳大利亚科研评价对经济、政治及文化等社会贡献的重视,打破了传统学术发展与实际应用之间的藩篱,体现了学术内在价值与外在价值相结合的评价方针,有利于激励科研活动实现外部效益的最大化,带动科研价值链的整体提升。同时,科研的社会互动和影响力的评价工作,有助于提升科研工作者对实践需求把握的准确度,体现知识生产模式转型下科学研究与社会之间的联接,增强政府、产业和公民的参与度,实现大学与政府、产业及公民的良性互动[20]。虽然我国早已注重科研成果的利用与转化,如支持建设企业大学、鼓励产学研合作,但是相关机制体制仍不成熟,大学与政府、产业及社会的合作成效仍存在改进空间,科学研究与社会之间的隔阂在现有科研评价机制和相应管理体制中难以消除。在第五轮学科评估以及“双一流”建设绩效评估中,应更为明确地设置科研的社会互动与贡献度指标,从赋能和机制建设的高度,赋予相关指标更高的权重,从而引导高校在知识生产推动应用、知识应用反哺生产的良性循环中,充分展示大学、政府、产业及公民之间的互动机制。

参考文献

[1] 操太圣.“五唯”问题:高校教师评价的后果、根源及解困路向[J].大学教育科学,2019(01):27-32.

[2] 教育部.关于开展清理“唯论文、唯帽子、唯职称、唯学历、唯奖项”专项行动的通知[EB/OL].(2018-11-08)[2019-07-18]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s7062/201811/t20181113_354444.html.

[3] 教育部 财政部 国家发展改革委.关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见[EB/OL].(2018-08-27)[2019-07-22].http://www.gov.cn/xinwen/content_5316809.htm.

[4] 国务院.关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知[EB/OL].(2018-07-24)[2019-07-22].http://www.gov.cn/zhengce/content/content_5308787.htm.

[5] 陈学飞,叶祝弟,王英杰,等.中国式学科评估:问题与出路[J].探索与争鸣,2016(09):59-74.

[6] 宗晓华,郝笑影.英国大学科研绩效评估与绩效拨款机制——基于科研卓越框架(REF)的分析[J].江苏高教, 2019(06):112-118.

[7] Leiden University.CWTS Leiden Ranking 2019 [EB/OL].(2019-05-15)[2019-07-24].https://www.leidenranking.com/ranking/list.

[8] [英]迈克尔·吉本斯,等.知识生产的新模式——当代社会科学与研究的动力学[M].陈洪捷,等译.北京:北京大学出版社,2011:4-9.

[9] Etzkowitz H., Leydesdorff L.The Dynamics of Innovation:From National Systems and“Mode 2”to a Triple Helix of University-Industry-Government Relations[J].Research Policy,2000(02):109-123.

[10] Carayannis E G, Campbell D F J.Open Innovation Diplomacy and a 21st Century Fractal Research, Education and Innovation (FREIE) Ecosystem: Building on the Quadruple and Quintuple Helix Innovation Concepts and the “Mode 3” Knowledge Production System[J].Journal of the Knowledge Economy,2011(03): 327-372.

[11] Butler L.Explaining Australias Increased Share of ISI Publications — The Effects of a Funding Formula based on Publication Counts[J].Research Policy,2003(32): 143-155.

[12] Australian Research Council.State of Australian University Research(Volume 2 Institutional Insights)[R/OL].(2016-10-12)[2019-04-10].https://www.arc.gov.au/excellence-research-australia/archived-era-reports,.

[13] Watt, I.Report of the Review of Research Policy and Funding Arrangements [R/OL].(2015-11-30)[2019-03-20].https://apo.org.au/node/63694.

[14] Australian Research Council.EI 2018 Framework [EB/OL].(2019-03-15)[2019-04-10].https://www.arc.gov.au/engagement-and-impact-assessment/ei-key-documents.

[15] EI.Steering Committee and Working Groups

[EB/OL].(2019-03-20)[2019-04-10].https://www.arc.gov.au/engagement-and-impact-assessment/ei-steering-committee-and-working-groups.

[16] Australian Research Council.Engagement and Impact Assessment Pilot 2017 Report [EB/OL].(2018-06-29)[2019-02-27].https://www.arc.gov.au/engagement-and-impact-assessment/ei-pilot-overview.

[17] Australian Research Council.EI 2018 Assessment Handbook [EB/OL].(2019-03-15)[2019-04-10].https://www.arc.gov.au/engagement-and-impact-assessment/ei-key-documents.

[18] Australian Research Council.Engagement and Impact Assessment 2018-19 National Report

[EB/OL].(2019-04-01)[2019-05-20].https://dataportal.arc.gov.au/EI/National Report/2018.

[19] Australian Research Council.EI 2018 Submission Guidelines [EB/OL].(2019-03-20)[2019-04-10].https://www.arc.gov.au/engagement-and-impact-assessment/ei-key-documents.

[20] 余小波,陆启越,周巍.社会评价介入大学治理:价值、路径及条件[J].大学教育科学,2015(04):23-27.

Abstract: University scientific research activities are facing increasing social accountability with the approach to modern transformation of knowledge production. The focus of scientific research assessment has gradually shifted from the internal evaluation of quantity and quality of research to the external evaluation of social contribution and influence. Based on the Excellence Research Assessment (ERA), the Australian government introduced “Engagement and Impact Assessment” (EI) in 2018. As an auxiliary mechanism of ERA and with its more refined and tridimensional indicator system, EI encourages universities activities actively interacting and cooperating with government, industry and society in the whole process of research, which balance the results and process evaluation, highlights the ability cultivation and mechanism development, and fully guide the incentive and guiding role of assessment. It is helpful to take EI for reference and attach equal importance to quality and contribution in the process of cleaning up the Five Orientations in China, and pay more attention to the engagement and actual contribution of university scientific research.

Key words: Australian universities; research assessment; engagement; impact; knowledge production mode

(責任编辑 黄建新)