姬塬油田L1 长8 油藏周期注水技术研究及应用

2020-02-27张建娜马玉婷

雷 艳,张建娜,马玉婷,李 燕

(中国石油长庆油田分公司第五采油厂,陕西西安 710200)

姬塬油田L1 区长8 油藏自2007 年开始建产,经历规模产建、初期递减、水驱矛盾暴露、阶段治理逐渐稳产、水驱矛盾加剧等开发阶段,历经十年注水开发,整体开发形势稳定。但局部水驱矛盾逐渐突出,水驱效率下降,稳产形势严峻。油藏西北部、中部、西南部微裂缝较为发育,油井易见效见水,导致平面矛盾突出,常规注水调整效果逐年下降,稳定注水方式适应性变差,急需提出一种新型有效的注水方式,为下一步油田注水稳产提供科学依据。

1 周期注水理论研究

1.1 研究历史及现状

周期注水是20 世纪50 年代末、60 年代初在苏联和美国实施的一种注水方法,由于这种方法能够在一定程度上改善水驱油效果,因而在一些注水开发油田中得到了应用。

20 世纪50 年代末,苏联的苏尔古切夫分析了苹果谷油田b2 油藏暂时封闭停产后的开采情况,以及卡林诺夫油田新斯切潘诺夫开发区主力油层由于技术和天然气候原因周期性注水开发动态后,第一次提出对油藏进行周期注水是有效的看法[1]。美国也于20 世纪60 年代初在Spraberry 油田Driver 区实施了周期注水,获得明显效果。

20 世纪80 年代后期,我国注水开发的主力砂岩油田相继进入高含水期开采阶段,大庆、吉林、胜利等油田都进行了周期注水开发试验,大部分试验区块取得了一定的开发效果。

国内外矿场实践表明,周期注水是改善油田开发效果的有效手段之一,具有投资小、见效快、简单易行的优点,可以在一定程度上减缓含水上升率,提高最终水驱采收率[2]。

1.2 驱油机理

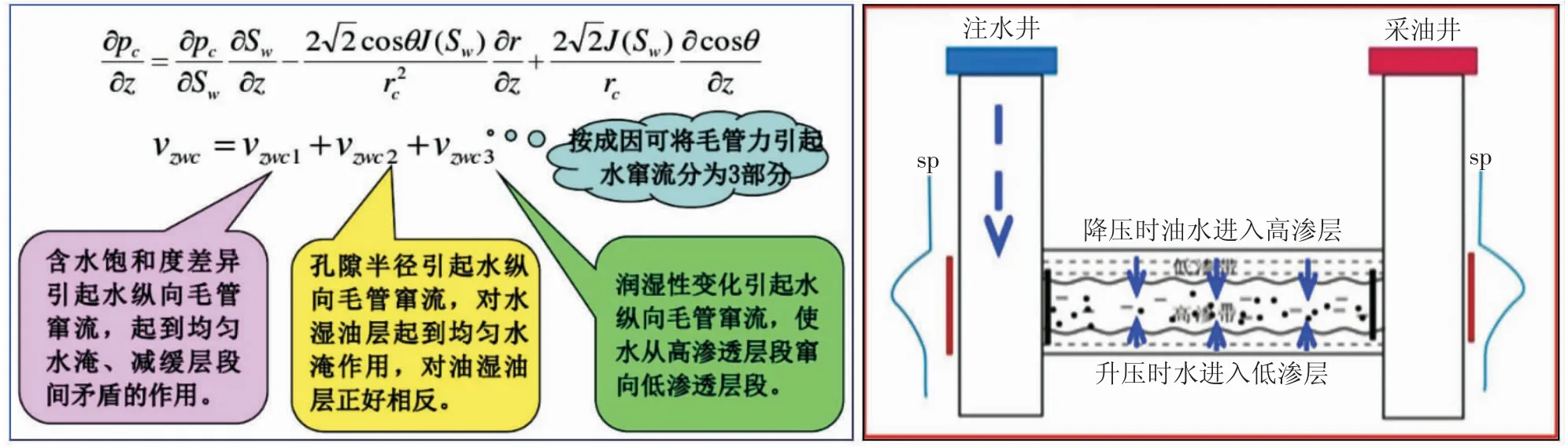

周期注水在一个完整的周期内,通过压力场的调整,产生的附加窜流能起到调节油层间矛盾的作用,使更多的水从高渗层进入低渗层,更多的油从低渗层进入高渗层,使常规水驱滞留的原油得到动用。周期注水将会削弱毛管力窜流,是油田开发的有利因素(见图1)。

图1 周期注水驱油机理示意图

从产油量、含水率、采收率三方面,对比常规注水,周期注水能够减缓递减、降低含水上升速度,提高最终采收率。注水初期:周期注水产油量、采出程度、含水率变化趋势与常规注水基本相同。

注水突破后:周期注水产油量降低速度、含水率明显低于常规注水,为周期注水主要见效期,采出程度逐渐高于常规注水。

注水晚期:周期注水产油量、含水率逐渐接近常规注水[5]。

1.3 适应性分析

1.3.1 适用条件及最佳实施时机 通过数值模拟及矿场统计,优化出不同类型油藏周期注水的适用条件,并给出不同非均质性油藏实施周期注水的最佳时机。

1.3.1.1 适用条件 孔隙-裂缝型渗流油藏:非均质程度:邻层级差>5;韵律性:正韵律>复合韵律>反韵律;隔夹层:垂向连通系数<0.5;地层能量:压力保持水平>80 %。

裂缝型渗流油藏:韵律性:反韵律>复合韵律>正韵律;隔夹层:对不稳定注水效果无影响;地层能量:压力保持水平>70 %。

1.3.1.2 最佳实施时机 通过数值模拟得出,级差在10 左右,最佳周期注水时机为含水率在40.0 %左右;级差在8 左右,最佳周期注水时机为含水率在60 %左右;级差在6 左右,最佳周期注水时机为含水率在80 %左右[5]。

1.3.2 储层剩余油富集,具备实施周期注水的潜力 平面上,水驱呈多方向性,整体采出程度较低。孔隙渗流区,油井间剩余油富集程度较高,裂缝窜流区,采油井与注水井连通,裂缝侧向驱替范围有限,剩余油主要分布于裂缝侧向。

剖面上,受储层非均质性影响,高渗段储层吸水好,吸水剖面以尖峰状和指状为主,剩余油呈“互层式”分布,主要分布在储层物性相对较差和注入水未波及的区域。

2 周期注水在L1 长8 油藏的应用

2.1 区域概况

2.1.1 地质特征 L1 长8 油藏位于鄂尔多斯盆地陕北斜坡中西部,为三角洲前缘沉积体系控制下的低渗透岩性油藏,构造为西倾单斜背景之上由差异压实作用形成的一系列幅度较小的鼻状隆起。油层组厚80 m左右,自下而上可细分为长822、长821、长812、长811四个油层段,其中长811、长822油层段三角洲前缘砂体最发育,为主要含油层系。砂体展布受沉积微相控制作用明显,顺河道方向砂体呈条带状展布,砂体连通性较好,砂体厚度较大,分布范围较广,向河道两侧砂体减薄,砂体整体呈北西南东向展布。

表1 L1 长8 主力层储层物性对比

2.1.2 储层物性及非均质性 L1 区主力层长811、长822有效厚度平均10.3 m、11.2 m,岩心分析空气渗透率分别为0.61×10-3μm2、1.15×10-3μm2,有效孔隙度分别为9.35 %、10.48 %,原始含水饱和度分别为44.0 %、55.1 %(见表1)。

通过对各小层测井解释渗透率非均质参数统计,姬塬长811小层渗透率变异系数相对均质型占30 %,非均质型占21 %,严重非均质型占49 %;长812小层渗透率变异系数相对均质型占32%,非均质型占21%,严重非均质型占47 %;长821小层渗透率变异系数相对均质型占31 %,非均质型占19 %,严重非均质型占50 %;长822小层渗透率变异系数相对均质型占28 %,非均质型占26 %,严重非均质型占46 %。根据统计结果显示,长8 油藏各小层层内渗透率均为严重非均质型,开发难度较大。

2.1.3 裂缝发育情况 根据岩心观察、裂缝成像测井结果、示踪剂、水驱前缘等特殊测试及动态验证,L1 区天然裂缝及人工裂缝相互交织,组成了区域的地层裂缝系统。分区域来看,裂缝主要集中发育于西北部、中部及西南部长822区(见图2)。

西北部:超低渗Ⅱ类储层,见水后液量变化不明显,示踪剂测试、注水调整验证,见水方向呈多方向性。裂缝见水井28 口,占比80.0 %,多方向20 口,单一方向8 口。

中部:超低渗Ⅱ类储层,成像测井显示发育两组近直角天然裂缝,初期见水方向单一,后期增加,目前呈多方向性。裂缝见水井38 口,占比84.4 %,多方向29口,单一方向9 口。

图2 岩心观察图

西南部:超低渗Ⅰ类储层,初期见效均匀,生产3~5 年后见效见水,形成南北向条带状水线。裂缝见水井28 口,占比90.3 %,多方向12 口,单一方向16 口。

2.1.4 水驱矛盾

平面上:局部微裂缝发育,累计出现见水井178口,占开井数15.6 %,累计损失产能297 t,裂缝主侧向压差大,平面矛盾突出。

剖面上:层间层内非均质性强,吸水不均井比例逐年增大,目前占比达35.7 %,注水效率下降,剖面矛盾突出。

2.1.5 常规治理效果变差 常规注水调整有效率下降。随着累计注采比的逐年增大,油井见水方向增加,水驱矛盾逐渐加剧。注水调整井次逐年上升,但油井见效率及增油效果逐年变差。

部分井调剖调驱效果有限。近两年来,PEG 堵水和聚合物微球调驱已成为改善水驱的主要治理手段,规模实施具有一定效果,但部分单元有效率低或有效期短,适应性较差。

2.2 油藏数值模拟

针对主向井裂缝见水、侧向井能量不足,平面矛盾突出,与常规注水调整方式对比的基础上,设计六种注水方式,开展数值模拟研究(见图3)。

通过数值模拟,反阶梯注水油井井底压力提升幅度最大,其次是恒速注水,正阶梯注水油井压力提升幅度最小,反阶梯注水井井底压力提升幅度最小,抑制低渗透裂缝过多开启,从而较好的控制含水上升速度,而正阶梯注水更容易将注水井井底过多裂缝开启,从而易导致油井水淹[3]。

图3 六种注水方式数值模拟成果图

表2 试验区注水阶梯优化表

通过六种注水方式在压力抬升、水驱波及范围等方面的对比,得出反阶梯温和注水方式下油井井底压力提升幅度最大,注水井井底压力提升幅度最小。

2.3 参数优化

(1)注水量波动幅度优化:周期注水采油的关键是既要造成地层压力的明显波动,又要保持油藏有足够的驱油能量。只要注水压力不超过微裂缝开启压力,注水波动幅度越大,周期注水效果越好。

注水波动幅度=(增注时注水量-减(停)注时注水量)/(2×稳定注水时注水量)

(2)相对注水频率优化:随着相对注水频率的减小,周期注水效果越好,且相对注水频率相同时,弱应力敏感油藏停注时间越长,注水效果越好。

相对注水频率=开注时间/停注时间

压力传导速度快(裂缝型油藏),应以高频、短停注时间方式(相对注水频率为1,停注时间15 d)周期注水;压力传导速度慢油藏,应以低频、长停注时间方式(相对注水频率为0.5、停注时间30 d)周期注水[4]。

2.4 西北部先导试验效果分析评价(反阶梯注水)

2.4.1 区域水驱矛盾 西北部储层非均质性强,微裂缝较发育,见水初期即表现出多方向性,但见水后液量变化不明显,常规注水调整效果差,开发矛盾突出。

2.4.2 实施效果及评价

2.4.2.1 见效情况 2015 年实施7 个井组,对应油井28 口,见效比例39.3 %,综合含水由57.6 %下降到48.3 %,降含水效果明显。但2017 年底二次含水上升,效果变差,及时优化阶梯后,3 个月后再次见效(见表2)。

2.4.2.2 剖面变化情况 试验区吸水剖面测试成果4口,单井吸水厚度由8.17 m 上升到9.04 m,水驱动用程度由58.5 %上升到71.7 %,且3 口井注入形态逐渐变好。

2.4.2.3 地层能量恢复情况 与实施前相比,区域地层压力由14.37 MPa 上升到14.99 MPa,压力保持水平由76.7 %上升到80.0 %,地层能量逐步恢复,且主侧向压差减小,阶段效果较好(见图4)。

图4 试验区主侧向压差变化图

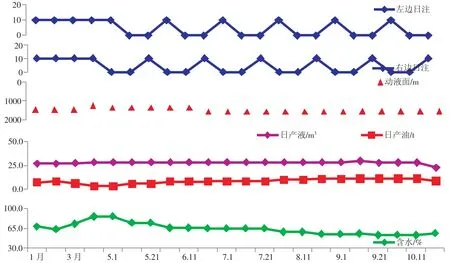

2.4.2.4 试验区效果评价 试验区综合含水下降,动用程度提高,递减减小,地层能量恢复,主侧向压力差减小,整体适应性较好(见图5)。

图5 试验区含水与采出程度曲线

2.4.3 扩大试验 2016-2019 年,借鉴西北部试验的成功经验,向油藏东南部及西南部扩大试验,截止目前共计4 个区域实施153 个井组,整体效果良好。

2.5 水平井区试验(间注)

2.5.1 开发矛盾 针对水平井随着开发时间的延长,含水持续上升,累计见水井持续增多(9 口),见水比例56.3 %,且见水方向不断增多,开发效果持续变差,控水难度大。

图6 西北部水平井间注示意图

2.5.2 调整对策及效果 对策:隔排异步间注。2019年4 月优先在西北部实施间注12 个井组,初期间注周期为15 d。

实施效果:综合含水由85.9 %下降到56.3 %,自然递减明显下降,目前为负递减,控水稳油效果显著(见图6)。

典型井LP7 井:对应5 口注水井于2019 年5 月实施间注,含水下降明显,但目前日产液呈下降趋势,从示功图可看出,充满程度变差。下步计划试验两种方案(改变周期、改变注水量),对比效果。

3 结论

(1)反阶梯注水可改善注水井剖面注入形态,增加纵向动用程度,扩大注入水波及范围。

(2)反阶梯注水可有效提高地层能量,同时减小裂缝区主侧向压差,对改善平面水驱起到积极的作用。

(3)反阶梯注水效果随着周期数的增加而减弱(存在有效期),需及时优化参数。

(4)反阶梯注水在微裂缝发育、主侧向矛盾初显期效果好,能够有效减缓平面矛盾。

(5)间注可有效控制水平井含水上升速度,适应性较好,但间注参数需进一步试验调整。