土壤有机碳作用及转化机制研究进展

2020-02-27张维理KOLBE张认连

张维理,KOLBE H,张认连

土壤有机碳作用及转化机制研究进展

张维理1,KOLBE H2,张认连1

(1中国农业科学院农业资源与农业区划研究所,北京 100081;2德国撒克森州立农业科学院,Waldheimer Straße 219, D-01683 Germany)

对土壤有机碳作用的综述研究显示:直至20世纪末,对于土壤有机碳的研究主要集中于阐明具不同化学结构有机物质在土壤中的功能,如胡敏酸、富里酸、黄腐酸的化学结构特征及在土壤肥力中的作用。中欧近年的研究则更关注按照有机碳在土壤中的转化特征进行分组,尝试建立这一分组与土壤有机碳功能的关联。按照转化特征,土壤有机碳可分为稳定性有机碳和营养性有机碳两大类型。前者主要指封存于土壤黏粒中的有机碳,很难被土壤微生物分解和矿化。后者主要指通过作物收获后地表及根系残留物、还田秸秆、有机肥施肥进入土壤的有机碳,是土壤有机碳中易于转化的、活跃的组分,也是形成土壤腐殖质和团聚体的主要前体物质。对土壤肥力具有重要意义。多点长期定位试验研究结果显示:土壤有机碳含量实际上表达了土壤中有机碳输入与分解两个过程的动态平衡。当输入量小于矿化量,将导致土壤有机碳含量和土壤肥力下降。当每年输入的有机碳量大于矿化量,土壤有机碳含量会持续上升;直至每年输入量与矿化量相等,土壤有机碳含量不再增加,此时,土壤有机碳含量达到平衡点。在一般农业生产条件下,达到平衡点的时间周期为20—30年。在营养性有机碳投入量过高情况下,这一动态平衡系统也会导致入多出多,达到新的平衡点后,每年会有高量土壤有机物质的矿化,从而引起农田土壤中矿质养分,特别是矿质氮的流失,进入水体及大气环境中。为实现土壤培肥和环境保护双重目标,农田土壤营养性有机碳的投入量应以有机碳的矿化流失不致产生环境风险为宜。新的研究还证实:营养性有机碳进入农田后,在土壤生物作用下分解为一系列短链化合物,再通过生物构建作用与土壤矿物颗粒形成土壤团聚体,并以此对多项土壤肥力性状发挥积极作用。受土壤中腐殖化、有机碳分解等不同过程影响,土壤团聚体持续发生着聚合和崩解,只有持续而丰富的营养性有机碳输入,才能维持土壤中总有机-无机团聚体的稳定度。多点长期定位试验结果揭示:土壤有机碳含量主要取决于气候条件、土壤质地与土地利用类型。在人为因素中,土地利用方式的变化对土壤有机碳含量的影响最大,而施肥、秸秆还田、耕作等农作措施对土壤有机碳含量的影响比较小。耕地土壤上,作物类型不同,其典型的耕作和收获方式不同,收获后存留地表和土壤中的根系残留物数量和质量不同,有机质生成能力不同。在种植有机质消耗性作物时,需要注意在轮作制度中引入有机质增加型作物或施用有机肥料,以保持土壤肥力。

土壤有机碳;营养性有机碳;土壤肥力;土壤有机碳转化机制;轮作

土壤有机碳指土壤中含碳有机物质的总和。土壤有机碳对土壤肥力和地球碳循环具有极其重要意义。土壤有机碳是大气碳的两倍,是地球植被总碳量的3倍,参与地球陆域碳循环总碳量中80%的碳量以土壤有机碳形式存在于土壤中。土壤有机碳的主要组成为土壤中动植物残体、土壤腐殖质以及土壤微生物体碳量。以动植物残体形式进入土壤的有机碳成为土壤生物的粮食,促进土壤生物活动及生物多样性,而在土壤生物,特别是土壤微生物作用下生成的土壤腐殖质促进土壤团粒结构形成,提高土壤保水、保肥、供水、供肥性能,提高土壤肥力,并大幅度提高耕地土壤高产、稳产性能。与此同时,由土壤有机碳供养的土壤微生物活动促成了地球生态系统中的碳、养分及其他物质的分解、转化与循环。

土壤有机碳与土壤有机质两个概念涵义相同,量纲有区别,前者以纯碳量计,后者以有机物质量计。通常,土壤有机碳量乘以换算系数1.724即为土壤有机质量。在农业科学领域中,土壤有机质这一概念的应用更为广泛,而在环境和气候变化领域,则主要采用土壤有机碳。

由于土壤有机质对土壤肥力、作物产量、农业和环境的重要作用,探索土壤中有机物质转化及功能一直是科学研究的热点领域。在国际范围,较早的研究主要集中于对土壤有机质化学组成的分组及其在土壤中的功能,例如胡敏酸、富里酸、黄腐酸的化学结构,其对土壤有机-无机团聚体、粗颗粒和细颗粒的作用。新的研究则更关注于根据有机物质在土壤中转化速率和转化过程进行分组,尝试建立这一分组与其功能的关联。研究发现封存于土壤黏粒中的有机碳具有极高稳定性,很难被分解和转化,可在土壤黏粒中保存上万年[1]。与此相对应,农田条件下,每年以作物地表及根系残留物和有机肥施肥方式进入土壤的有机物质可归类为比较易于转化的、活跃的部分,是形成土壤腐殖质的主要前体物质[2-3]。20世纪中期以来布置于中欧的多个长期定位试验研究显示:当根据转化速率划分土壤中有机物质类别时,能更清楚理解土壤有机碳及其转化过程对土壤肥力和环境的影响,理解气候、土壤条件与及农作措施对土壤有机碳含量的影响[4-6]。长期试验研究还告诉我们,土壤有机碳含量是土壤有机碳投入与分解两个过程的综合表达。换言之,农田土壤有机碳含量可视为特定条件下的平衡常数。在肥沃农田土壤上,过少或过多的有机物质投入,均可打破原有平衡,并对土壤肥力和生态系统产生负面作用[7-8]。这些研究进展为我们了解农田有机质和土壤肥力变化特征,保护环境提供了新的线索。本文目的是对这些新的研究进展做一系统性介绍。

1 土壤中的稳定性与营养性有机碳

近年间,对土壤有机碳分组最重要的研究进展之一是根据其在土壤中的转化速率将土壤有机碳分为稳定性有机碳与营养性有机碳两大部分。

研究发现,土壤稳定性有机碳主要存在于第四纪冰川期成土过程产生的土壤黏粒和细粉粒中。稳定性有机碳与土壤黏粒和细粉粒形成十分紧密的结合,使其在土壤中很难被微生物分解和矿化,在土壤中可稳定保持数百年以至上万年[1]。在中欧,稳定性土壤有机碳在轻质土壤上可达到土壤有机碳总量的50%,而在较黏重土壤中可占土壤有机碳总量的80%[9-11]。

第二类土壤有机碳称为营养性有机碳,是土壤有机碳库中活跃的、易于转化的组分,是土壤生物的营养物质,也是土壤生物活动的基础,因而称为营养性有机碳。通过施用有机肥、秸秆还田等农学措施能影响的土壤有机碳主要属于这一类型。农田土壤上,每年作物收获后遗留在地表和土壤中的根系残留物、还田秸秆和有机肥进入土壤后,成为土壤生物(包括土壤动物、菌类和土壤微生物)的粮食。在土壤生物,特别是土壤微生物作用下,有机物料被分解转化,通过矿化作用,释放出CO2和矿质养分。与此同时,土壤生物的代谢活动产生土壤腐殖质,这类腐殖质绝大部分并不转化为稳定性有机碳,而是在土壤中存留一定年限后,继续被分解矿化。研究表明,新鲜有机物质例如绿肥在经过机械粉碎和翻耕进入土壤后,较易分解部分(C/N比较低的有机物质)绝大多数在几个月被就为土壤生物作为食物和能源利用,并转化为CO2。而比较难分解的有机物料,如C/N比高、木质素含量高的根系残留物分解较慢,但在数十年后也将完全降解、矿化。在良好的农业生产条件下,每年进入土壤的营养性有机碳养育了土壤生物,促进了各种有益的土壤生物过程,促进了土壤腐殖质不断和持续的降解和再生,促进土壤团粒结构形成,以此对土壤生物、物理和化学性状产生积极影响,养育了肥沃的土壤。研究表明,在中欧条件下,因土壤类型而异,通常有20%—50%的土壤有机碳属于营养性有机碳[9]。

研究还显示,在中欧气候条件下,秸秆还田在当年就有50%秸秆被矿化、分解,随着时间推移,在随后的20—30年中,几乎所有施入农田的营养性有机碳最终均会降解。由此,土壤有机碳含量实际上表达了土壤有机碳投入与分解两个过程的动态平衡。对于气候变化而言,土壤有机碳不仅能成为温室气体的汇,也可能成为源[6,8]。

自然条件下,营养性有机碳和稳定性有机碳之间实际上并不存在清晰的界限,而是逐步过渡,其中一些过程为可逆过程,当土壤环境条件发生变化,两种组分间也可能相互转化。

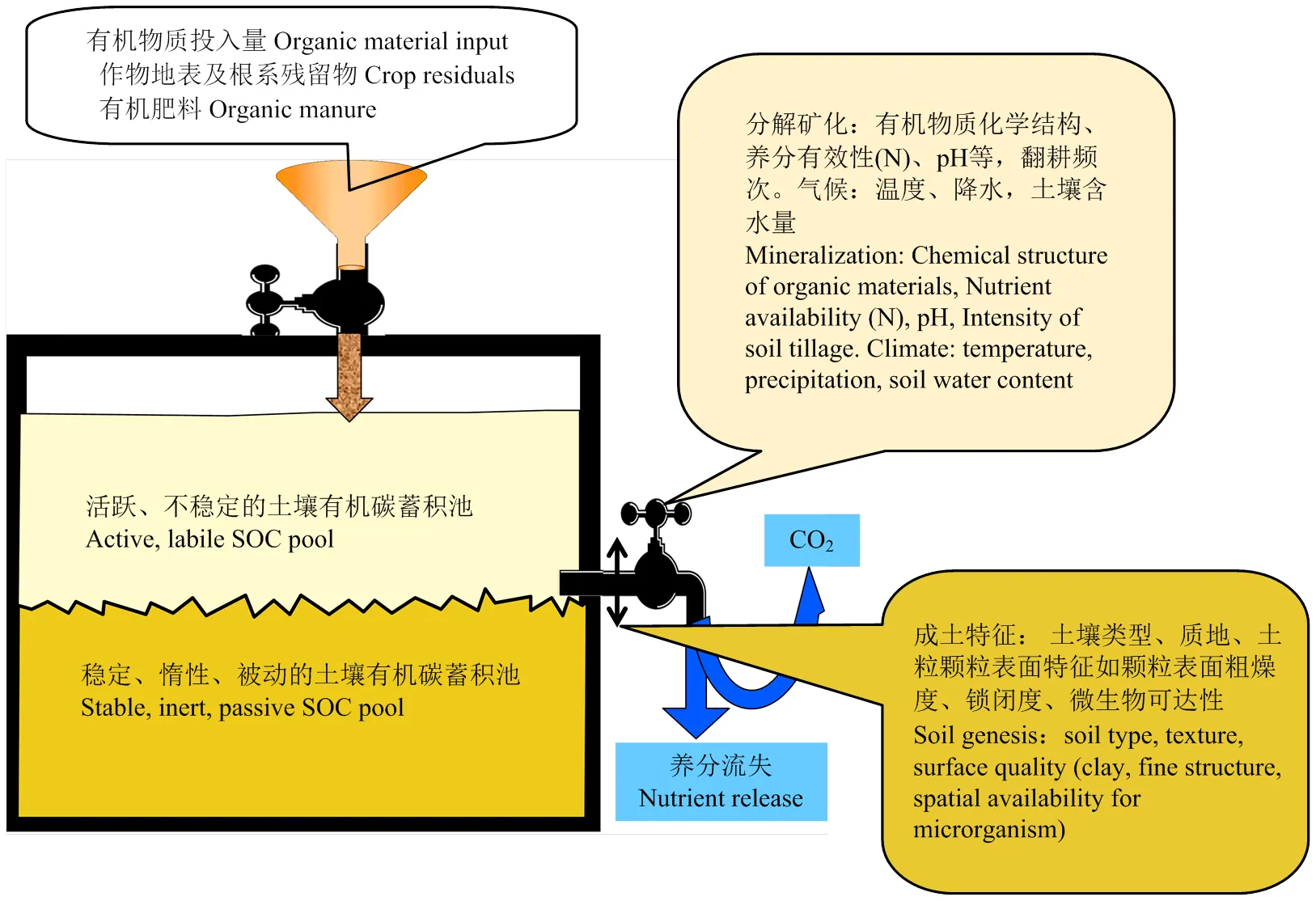

图1展示了按转化速率分组的土壤有机碳组成及其分解、累积和转化机制。土壤中有机碳的转化类似于开放式的流动平衡系统。在这一系统中,土壤有机碳存量,即土壤有机质含量主要取决于流入阀口径、流出阀口径和流出阀高度。

流入阀口径主要取决于输入土壤的有机物质量。进入土壤的有机物质包括作物收获后地表及根系残留物、植物根系分泌物、死亡的土壤动物和微生物体、通过有机肥和秸秆还田形式施入土壤的有机物料,这些物质可统称为原始有机物质。农田作物类型不同、产量水平、种植制度、秸秆还田量和有机肥施用量不同,输入农田的原始有机物质量不同。原始有机物质通过流入阀进入土壤后,主要提高土壤中营养性有机碳存量,并使整个土壤有机碳水平提高。

图1 根据土壤中转化速率划分的土壤有机碳分组及其转化机制[1,9]

而流出阀口径主要取决于土壤有机碳的矿化作用强度。通过矿化,营养性有机碳分解为水和二氧化碳,从土壤中释放出来,后者以CO2形式进入大气。随有机碳矿化同时释放出的还有氮、磷、硫等活性养分,这些养分可进入表土被作物吸收利用;也可进入底土、水域或大气环境中。矿化作用的强度影响有机物质在土壤中的存留时间,并以此影响土壤总有机碳含量水平。

影响矿化作用强度的主要因素如下:

(1)有机物质的化学组成和稳定性,如C/N比值。

(2)土壤化学、物理性状,如土壤生物所需有效养分状况、土壤pH条件、土壤团粒结构、通气状况等因素。

(3)土壤所在点位的水文与气候条件。

耕作措施可改善土壤通气状态,加快有机碳的分解,而气温、降水等气候条件影响土壤温度、水分含量,也直接影响土壤有机碳的分解和矿化。

土壤有机碳含量不仅取决于有机物质的投入量和矿化量,也取决于流出阀门的高度(图1)。流出阀高度主要受成土过程影响,与土壤类型和土壤质地特征密切相关。

如图1所示,土壤有机碳含量可视为动态平衡系统中投入和分解两个过程间的平衡点。每年因矿化流失的有机物质量需要通过新投入的有机物质加以补充,才能维持系统中原有的土壤有机碳水平。平衡系统中,当投入量小于矿化量,固然会引起土壤有机碳含量和土壤肥力的下降;但在投入量过高情况下,流动平衡系统也会导致入多出多,达到新的平衡点后每年会有高量土壤有机物质的矿化,从而引起农田土壤中矿质养分,特别是矿质氮的流失,进入水体及大气环境中。因而,科学界新近认同的观点是营养性有机碳的投入量应当以土壤有机碳的矿化流失不致产生环境风险为宜。此时,土壤有机碳供应已达最佳水平。在达到最佳水平之后,每年通过有机肥和秸秆还田施入农田的营养性有机碳量应与土壤有机碳的矿化量持平,维持一进一出基本平衡的原则。对农田土壤培肥而言,不能一味通过提高营养性有机碳投入量使农田土壤有机质含量持续提升,而是在达到最佳平衡点后以土壤有机质含量实现正零平衡(positive zero)为目标。

2 土壤中有机碳的分解、累积和转化

近年来最重要的进展之一是通过多点长期试验对随施肥进入土壤的有机物料在土壤中分解、累积和转化过程的认识。而这一过程又可分为两类过程讨论。第一类是一次性施入一定量有机物质后,其在土壤中的分解过程。其二类是连续多年每年施入一定量有机物质后,其对土壤有机碳转化产生的长期累加效应。

研究显示,一次性施入一定量有机物质后,其在土壤中的分解速率可用以下指数函数定量描述[12]。

At= A0e-k t(1)

式中,t为时间;At为至t时间点土壤中剩余(未被分解)的有机物质量;A0为起始时间点施入土壤的有机物质量。

e=2.718,为自然常数;k为每单位时间的分解常数。

At为t时间点的有机物质分解率,表示在经历t时后,土壤中残留的有机物质量。At受时间进程、起始时间点投入的有机物质量A0和分解常数k的影响。k值越大,代表有机质的分解越快。k值通常需要通过田间试验实测获得,主要取决于进入农田的有机物质类型、土壤、气候与及时间因素的影响。在中欧土壤、气候条件下,作物收获后地表和根系残留物的k值通常为0.032,而秸秆的k值平均为0.021[9]。

利用上式,可计算一次性施入定量有机物质后,其在土壤中的分解速率。例如,当秸秆碳氮比值为86,k值为0.021,在秸秆施入土壤50周后,用公式(1)计算出的At值为35%(公式2)。这一算式表示,施入土壤中的秸秆在50周后,土壤中未分解的有机物质量尚有35%,而65%已被分解矿化。公式2中x为乘号。

At=100% e-0,021×50 Weeks= 35% (2)

在施用有机物质的第一年,分解速率较高,随后进入缓慢降解阶段。因而,描述施入土壤中有机物质的全分解过程,通常需要用两个k值分别表达初期的快速分解和后期的缓慢分解阶段。

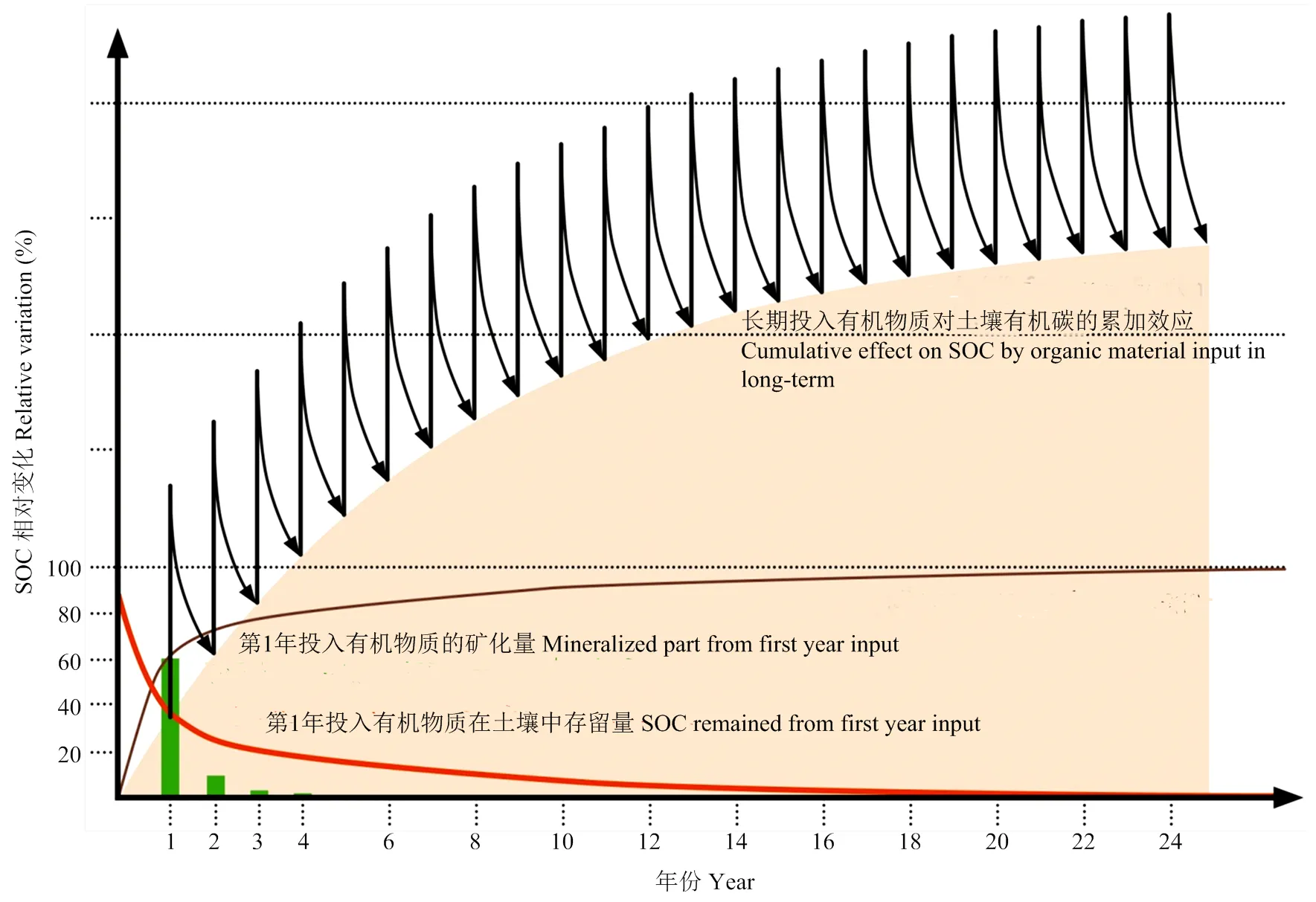

一次性施入定量有机物质后,有机物质在土壤中的分解过程示于图2下半幅中。在中欧气候条件下,通过施用有机肥和秸秆还田进入农田的有机物质通常在第一年即有一半以上被矿化和分解。第一年未被腐解的有机物质将在第二年、第三年继续被矿化、分解,如图2下半幅图中绿柱所示。随年份延续,第一年投入的有机物质在随后各年中的累积分解量如绿线所示,呈对数变化曲线。随着时间延续,第一年投入的有机物质在几十年后最终将完全分解,达到100%。与此对应,在第一年投入农田的有机物质在当年与及之后各年残留在土壤中的有机碳量呈指数变化曲线,如红线所示,在几十年后,残留量为0。

由于每年均有有机物质随地表和根系残留物及有机肥进入土壤,有机物质在土壤中分解、累积和转化过程不是仅按公式1 进行,而是呈现一种连续多年每年施用有机物质后的累加效应。这种累加效应示于图2的上半幅中。假定每年有机物质投入量相同,图2中黑色折线的峰值表达每年施入有机物质后土壤中有机碳总量(包含土壤中原来的有机碳储量和新投入的有机碳量),向下箭头则指示在当年矿化分解后土壤中存留的有机碳量(矿化量为当年新施入土壤中有机碳的矿化量和之前土壤中存留有机碳矿化量的合计),只要每年投入的有机碳量大于当年的总矿化量,土壤有机碳含量将持续上升;直至每年的投入量与每年的矿化量相等,土壤有机碳含量将不再增加。此时,土壤有机碳含量达到平衡点。在中欧气候条件下,达到平衡点的时间周期通常为20—30年。在特定条件下,达到平衡点的时间周期也可能超过100年[10-11]。这也意味着通过秸秆还田或施用有机肥等农作措施提高土壤有机碳含量,形成新的平衡,需要相对较长的时间周期,而仅靠在一年或几年中土壤有机物质投入量的改变,将很难改变原有平衡。

从图2还可看出,更高而持续的有机物质投入量将导致土壤有机碳含量的逐步提高,与此同时,每年有机物质分解量也会逐步增加,直至单位时间、单位面积投入量与分解量相等,形成新的平衡。

有机物质化学组成不同,在土壤中的分解速率差别很大。图3汇总了用网袋试验获得的不同类别有机物质在土壤中的分解速率。可以看出,C/N比值低的绿肥,在经过机械粉碎和土壤翻耕后,12周内即有50%以上物料为土壤生物(动物、菌类和土壤微生物)作为食物和能源利用掉。而C/N比高、木质素含量高的木屑则比较难分解,最难分解的为泥炭。难分解的有机物质施入土壤后先是在土壤中累积,但在几十年后仍会被逐渐分解。随着有机物质的分解,以非有机结合态存在于有机物料中的钾、钠等矿质养分,首先被释放。之后,具有一定稳定性的、以有机结合态形式存在于有机物料中的矿质养分,如氮、磷、硫及微量元素也将被分解和释放。

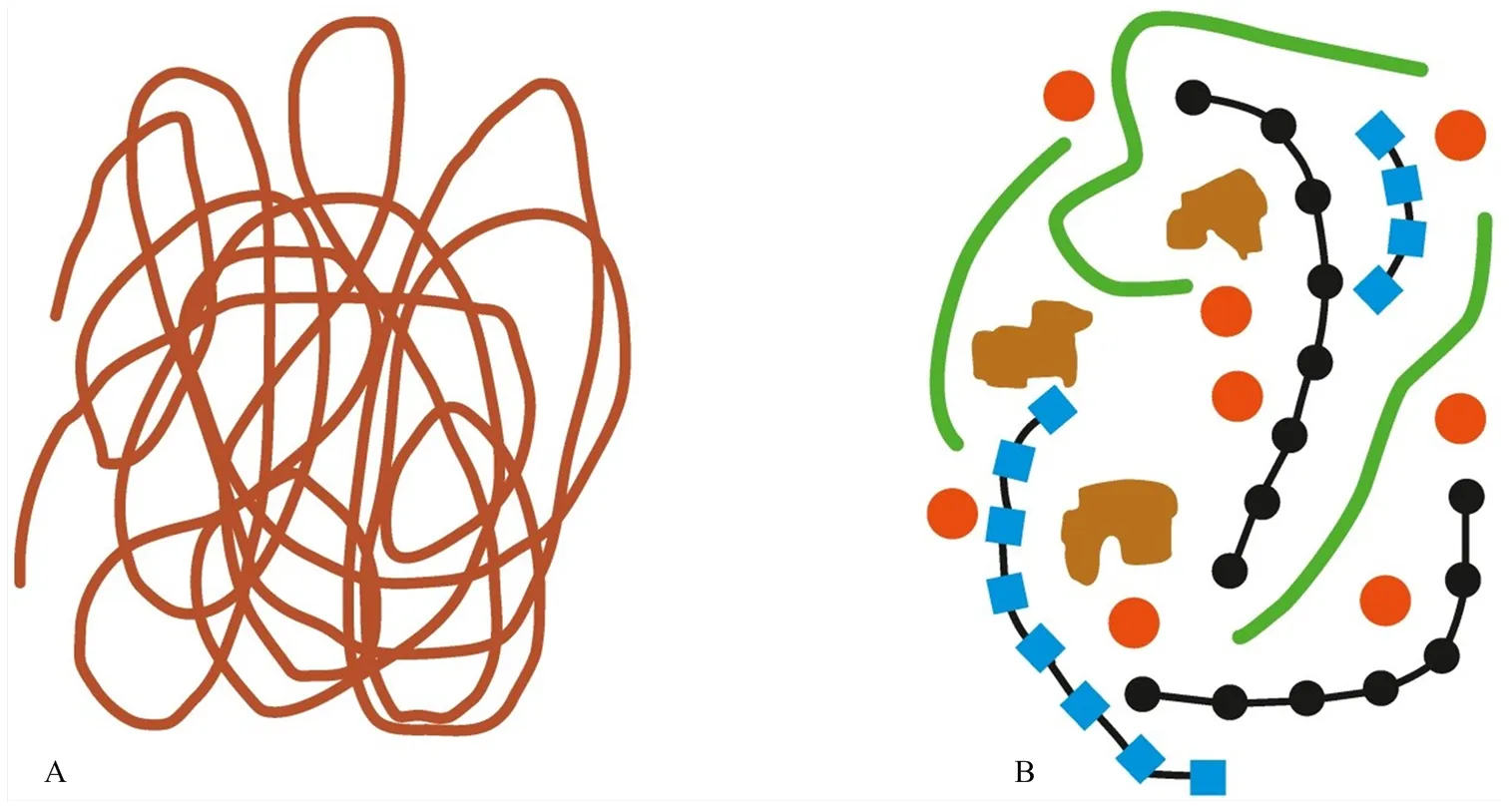

3 有机物质的腐殖化与土壤团聚体

较早研究认为,土壤中有机物质在分解和腐殖化后产生的胡敏酸为化学结构复杂的长链物质,长链的胡敏酸类物质是形成土壤团粒结构的基础物质(图4-A)。实际上,至今仍未能获得这一长链化合物存在于土壤中的直接证据[13-14]。新的相关研究则认为有机物质在经过分解和腐殖化后生成的物质主要为黄色或棕黑色的、多元化的、相对较小的短链化合物(图4-B)。而短链化合物才是形成土壤团粒结构的基础物质。这些短链化合物有多糖、多肽、脂肪族化合物和多环的木质素碎片等,这些短链物质通过阳离子与土壤矿物颗粒结合形成土壤团聚体。

图2 每年投入等量有机物质后土壤中有机物质的累积、分解和转化[4,9]

图3 不同类别有机物质在土壤中分解所需时间[3]

A模式:土壤团聚体由长链的胡敏酸物质与土壤颗粒结合形成。B模式:土壤团聚体由腐殖化产生的多元化的短链物质构成,这些短链物质有多糖(黑色)、多肽(蓝色)、脂肪族化合物(绿色)和多环的木质素碎片(褐色)。这些短链物质通过阳离子(红色)与土壤矿物颗粒结合形成土壤团聚体

土壤有机碳降解后生成多元、短链化合物与土壤矿物颗粒结合形成土壤团聚体的过程亦称为“生物构建”或“生物扰动作用”。与纯物理过程(如冰冻作用)形成的土壤团聚体相比较,生物构建土壤团聚体的稳定性更强,团聚体弹性和松软度也显著更好,可有效防止土壤侵蚀和分散,提高土壤空隙度,改进土壤水分和养分储存容量、土壤通气性状,这些功能均是构成土壤肥力最重要的因素。生物构建土壤团聚体的水分与养分储存能力大大高于纯黏土矿物。而土壤微生物分泌黏液(例如疏水脂肪酸)可进一步改进土壤团聚体的链接。由此,土壤微生物活性亦与土壤团聚体稳定性直接关联。

生物构建土壤团聚体的主要特征是团聚体稳定性主要取决于土壤生物活动。受土壤中有机物质分解、腐殖化等不同过程影响,生物构建形成的土壤团聚体持续发生着聚合和崩解,而要保持高的土壤肥力,就需要有持续而丰富的营养性有机碳输入,以维持较高水平的土壤生物活动。在土壤中有机物质(含土壤团聚体中有机物质)被不断分解的同时,源源不断形成新的、充足的前体物质,促进新的有机-无机团聚体生成,维持土壤中总有机-无机团聚体的稳定度。这也是土壤肥力受土壤生物性状影响的主要原因。从这一角度,土壤肥力保育类似于对生命过程的保育,需要根据其周期性变化特征,对土壤生物活动进行持续、稳定和不间断地照料。

笔者在豆科绿肥地表覆盖试验中观测到,在绿肥鲜物重产量达60 t·hm-2条件下,将绿肥收获物粉碎和覆盖地表后,地表覆盖物厚度可达6 cm,仅在覆盖后几周内,蚯蚓即可以将地表覆盖物料全部拖入土壤中,供应土壤微生物食用,以便获得微生物代谢产物作为自己所喜爱的食料。这也从侧面证实,土壤中生物活动是使土壤有机-无机团聚体维持在较高水平,创建肥沃土壤的基础。

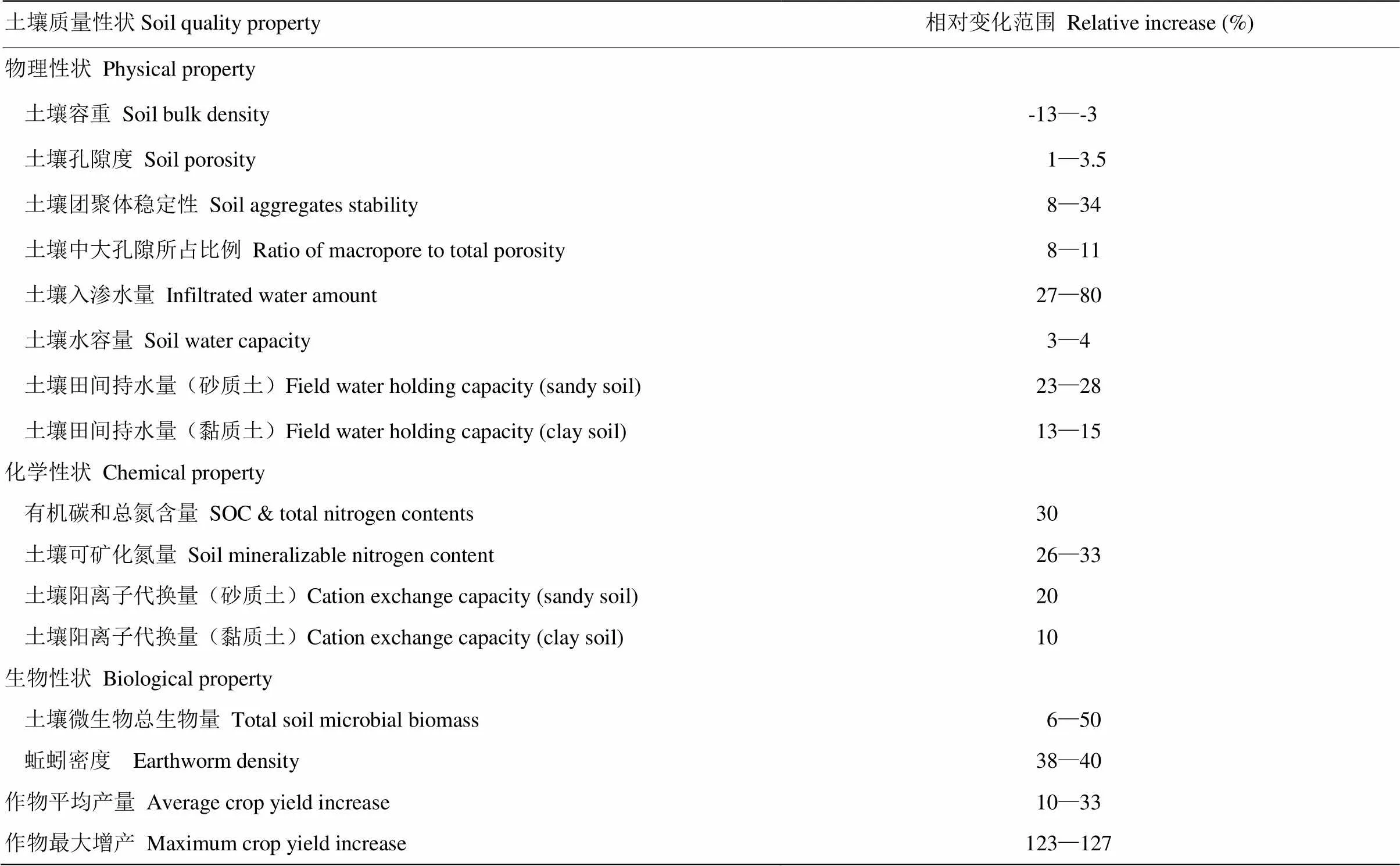

4 有机物质供应水平对农田土壤肥力的影响

对数以百计的长期定位试验分析结果显示,土壤有机物质供应水平的改进对提高土壤肥力具多方面作用[9,15]。在中欧气候和农业生产条件下,通过增施营养性有机碳,将农田土壤有机质供应水平提高1—2个等级(从“缺乏、十分缺乏”提高至“平衡”)之后,土壤物理、化学和生物性状的相对变化示于表1。结果显示,农田有机物质供应水平从“缺乏、十分缺乏”提高至“平衡”等级后,土壤容重、孔隙度和团聚体稳定性明显改进,而这些土壤物理性状的改进又直接影响到土壤水分承载力、土壤抗侵蚀性能、土壤入渗水量、土壤田间持水量和阳离子代换量的提升。

农田有机物质投入量的提高还直接增加了土壤氮、磷、硫和微量元素含量。有机物质供应水平的逐步提升,激活了土壤生物,使微生物生物量和蚯蚓密度显著提升,并使得土壤中营养物质的矿化和释放加强,提高了农田产量承载力。这对于不允许施用矿质氮肥的生态农业而言尤为重要。长期试验显示,随土壤有机物质供应水平提高,土壤质量性状的全面改进,作物产量平均增加为10%—33%,最大增加可达123%—127%。

表1还显示,许多十分重要的土壤肥力性状均与土壤有机物质供应水平直接或间接相关,这也是土壤有机质含量之所以成为考量土壤质量的超级重要指标的缘由。近年来,德国的土壤保护法、肥料法与及欧盟生态环境保护规范均将保持或改进土壤有机质供应水平纳入其中[16-19]。

表1不仅列出了受土壤有机物质供应水平影响的各类土壤理化性状,而且列出了这种影响的变化范围和边界。在目前中欧农业生产条件下,通过秸秆还田和施用有机肥,农田土壤有机质含量的相对提高将很难超过30%。这就是说,对于有机碳含量为100 g·kg-1(以有机碳量计)的农田土壤而言,仅通过秸秆还田和施用有机肥,土壤有机碳含量将很难从100 g·kg-1提升至130 g·kg-1以上。这亦表明土壤有机物质供应量的提升对土壤理化性状的影响是有限的。

表1 土壤有机质供应等级从"低"提高至"平衡"等级后对土壤质量的影响[20-22]

5 影响土壤有机碳含量及变化的主要因素

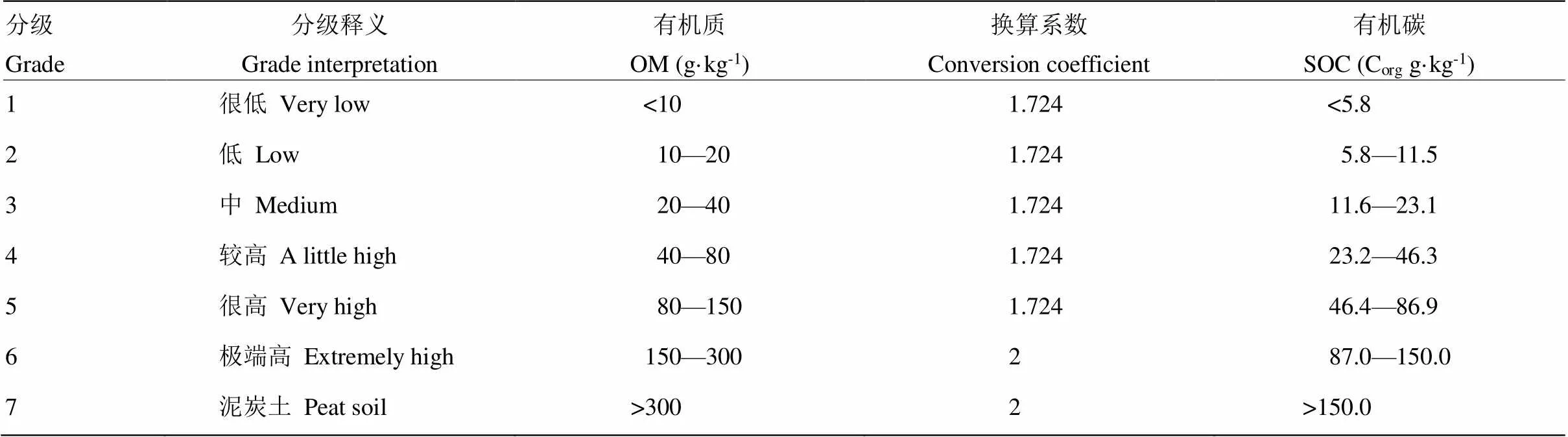

通常意义而言,土壤有机碳含量是土壤有机碳投入与分解两个过程多年平衡的表达,较高土壤有机质含量,代表较高肥力水平。实际上,受土壤所处地点气候、土壤质地等条件影响,不同地区土壤有机质含量差别较大。例如,目前德国土壤有机质含量分为7个等级,最低一级的土壤有机质含量不到10 g·kg-1,而最高一级可达300 g·kg-1以上(表2)。而根据中国有机质含量图(2017年版),占我国陆域面积29%的很低和低的土壤有机质含量(≤10 g·kg-1)主要分布于西北地区,有机质含量较高的土壤(>25 g·kg-1)主要分布于我国东北和西南地区(表3)。

表2 德国土壤有机质含量(0—20 cm土层)分级[23]

表3 中国土壤有机质含量(0—30 cm土层)分级[24]

就自然土壤而言,造成不同类型土壤有机质含量差别的主要因素为气候条件和成土过程。中国西北部地区,降水量低,土壤粗砂粒含量高,在这些地区广泛分布的风砂土,其0—30 cm土层内有机质含量平均不到5 g·kg-1。而在德国,在远离地下水的冲积性砂土上有机质含量也只有5 g·kg-1。有机质含量最高的是受地下水和层间水影响的土壤,在这类土壤上,由于缺氧,土壤中有机物质分解受阻,造成在沼泽地区形成的泥炭土有机质含量可超过700 g·kg-1。中欧和中国的土壤调查结果均显示,在土壤剖面中,有机物质主要存在于0—100 cm土体之内。

5.1 土地利用方式的影响 在气候等自然因素之外,对土壤有机碳含量变化影响最大的人为因素是土地利用方式变化。研究显示,不同土地利用方式下,剖面上部土层中土壤有机质含量有显著的区别。草地土壤有机质含量通常高于林地,而耕地土壤有机质含量最低(表4)。

表4 德国不同土地利用方式条件下的土壤有机质含量[25]

将林地和草地改为耕地后,土壤有机质含量通常可下降20%—80%。例如,通过土壤改良,在潮湿地区沼泽土上进行排水,将沼泽地改为耕地,土壤有机质含量将急剧下降。从碳减排目标考虑,这类措施在欧洲已不再推荐采用。实际上,对土地利用方式的确定往往已含有人们对当地气候、地形和地势因素的考虑。例如,在欧洲,雨量丰富、排水不畅的低洼土地通常用作草地,而不是耕地,以抵御间歇性淹水对农作物生长和耕作的影响。一般而言,土地利用变化为可逆过程。例如将草地或林地改为耕地后再变回为草地或林地,通过一个较长时期,可以重建原来土地利用形式下典型的土壤有机质含量。在每一次土地利用方式发生变化后,土壤有机质含量均会发生极大变化(增加或减少),直至达到与新土地利用方式相匹配的土壤有机质含量平衡点,之后土壤有机质含量将不再变化。

5.2 耕地土壤上点位特征的影响 为阐明耕地土壤上影响土壤有机质含量和变化的主要因素,中欧地区曾在不同地点布置了多个长期试验。对240个长期试验的汇总分析结果显示,在耕地土壤上,气候、土壤质地类型和农作措施是对耕地土壤有机质含量影响最大的三类因素[25-28]。三类因素对有机质含量的影响范围如下:

气候条件:>50%;

土壤质地类型:20%—30%;

农作措施:轮作类型、施肥和耕作5%—30%。

由于以上影响因素具有点位特定特征,这使得耕地土壤有机质含量也具有典型的点位特定特征。

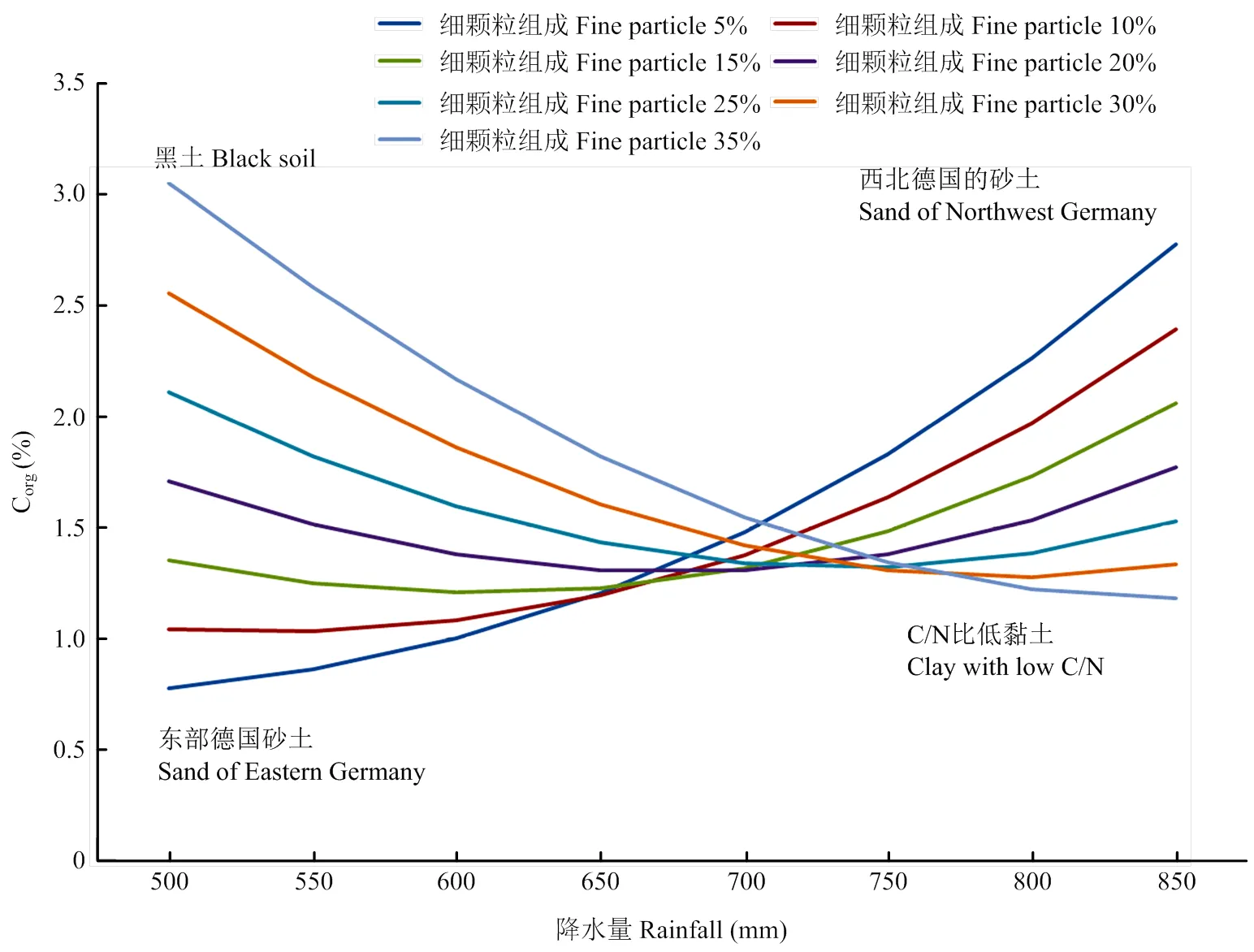

对土壤有机碳含量与土壤矿物组成的相关分析显示,土壤有机碳含量随土壤黏粒含量的增加而增加(图5)。

图5 土壤黏粒组成对土壤有机碳含量的影响[5,29]

多数情况下,耕地土壤有机碳含量不仅取决于土壤质地类型、温度、降水量、轮作等因素的单因素作用,也受多因素之间交互作用的影响。对德国194个长期试验中1 479个处理的汇总分析结果显示,气候因素和土壤质地类型对土壤有机碳的影响具有明显的交互作用。如图6所示,当土壤黏粒含量处于25%—35%区间时,随降水量增加,土壤有机碳含量下降;而在黏粒含量处于5%—15%区间时,随着降水量增加,土壤有机碳含量增加。

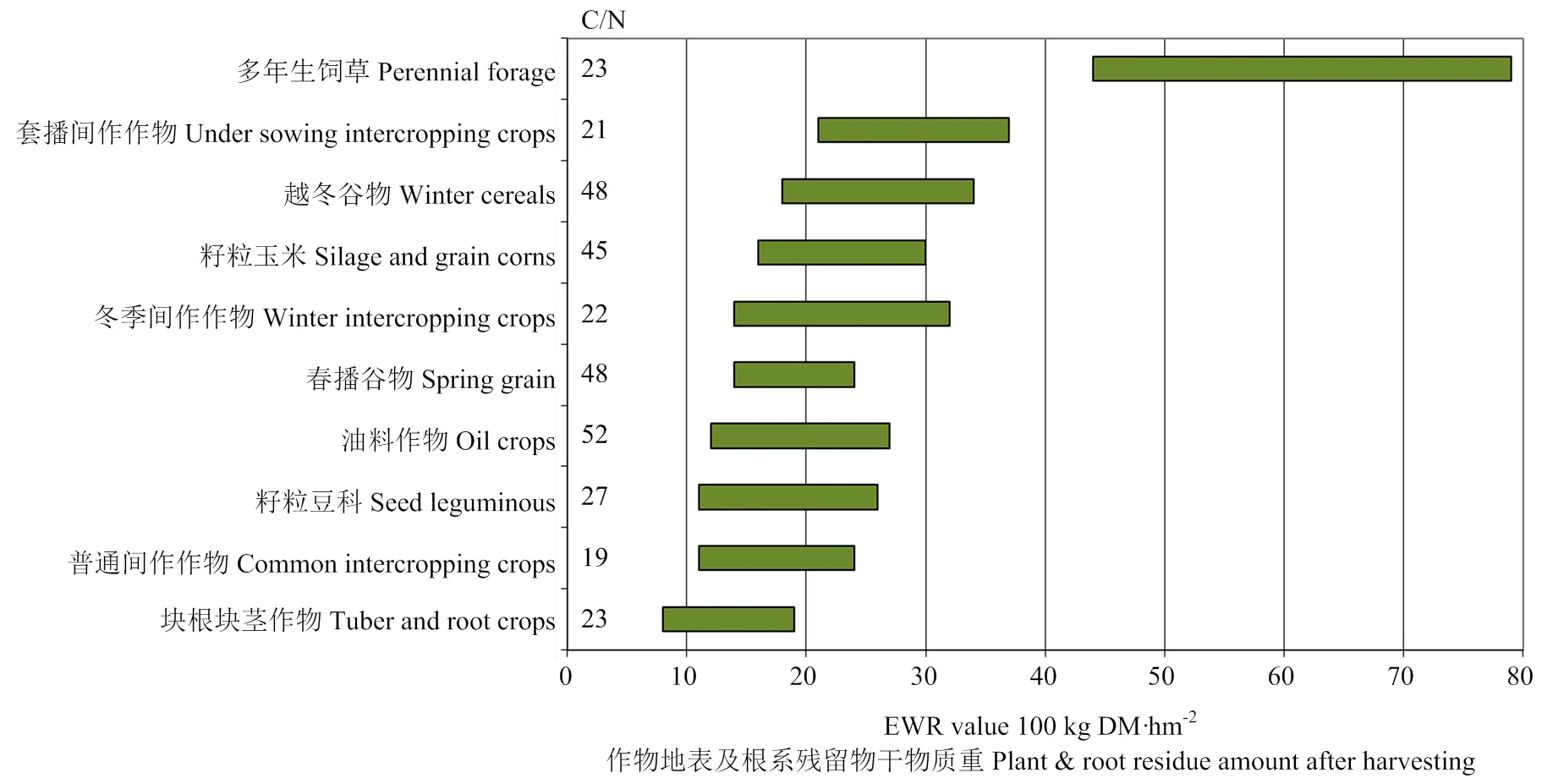

5.3 种植作物的影响 种植制度也是一种可通过人为措施对土壤有机碳含量施加影响的重要因素。每年作物收获后,农田地表和土壤中会遗留下残存的作物秸秆和根系。这些遗留在农田土壤中的物质成为土壤生物所需要的营养性有机碳。作物收获后遗留在农田地表的及根系残留物量用EWR值表示。不同作物的EWR值差别较大(图7)。

多年生豆科作物、套播的间作作物和越冬谷物达到一定产量后可遗留高量地表及根系残留物,其EWR值较高。而籽粒豆科、普通间作作物和甜菜、马铃薯等块根、块茎作物收获后只留下较少的地表及根系残留物,EWR值较低。图7所显示各类作物EWR值的带宽则表示在不同点位上,通过试验获取的各类作物EWR值的变化范围。可以看出,多年生饲草的带宽变化范围大,表示在不同点位上这类作物的EWR值变异大。而块根、块茎作物的EWR值带宽较窄。不同作物的地表及根系残留物的碳氮比(C/N)差异较大。C/N比高的地表及根系残留物,其分解与转化较慢。例如油料作物的地表及根系残留物,C/N比高,分解慢。而C/N比低的地表及根系残留物,分解矿化快。例如绿肥翻入土壤后,较短时间内就被分解和矿化。

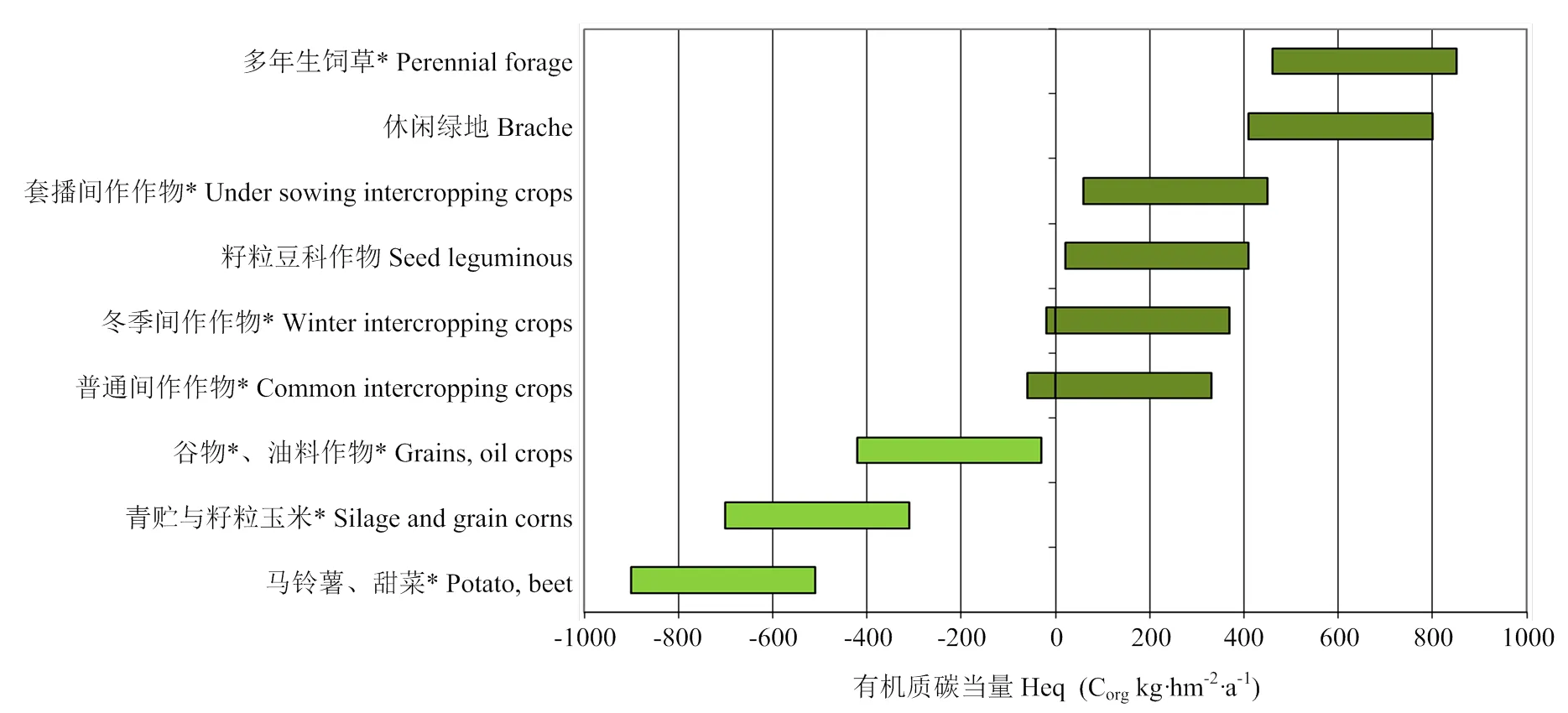

不同类型作物产生的地表及根系残留物数量与质量不同,典型耕作、收获等农作措施不同,造成土壤有机质生成能力不同。不同类型作物在其典型种植方式下的有机质生成能力可用有机质碳当量值(Heq)表达,用以度量不同作物的种植期、地表及根系残留物量和耕作方式对土壤有机质的综合影响。

图6 土壤黏粒含量和降雨量对土壤有机碳含量的交互作用[26, 30]

图7 不同类型作物收获后产生的地表及根系残留物量[3,5]

图8显示了不同作物的有机质碳当量值及变化范围。可以看出,多年生饲草、籽粒豆科和套播间作作物产生的地表及根系残留物量较高(图7);种植条件下,这类作物生成的有机质量显著高于农田有机质分解量。具有正有机质碳当量值的作物可称为土壤有机质增加型作物。谷物特别是玉米、马铃薯、甜菜在收获后,农田遗留的地表及根系残留物所产生的土壤有机质量不足以补充农田有机质的矿化分解量,有机质碳当量值为负值,这些作物则称为有机质消耗型作物。冬季间作作物和普通间作作物也能补充农田土壤有机质的亏缺。

作物高产可产生较高的地表及根系残留物,从而使农田获得较高的有机质供应水平。对于根茎、块根作物而言,收获时高强度的土壤翻耕使土壤有机质分解强烈,从而导致土壤有机质存量的亏缺。与图7相似,图8中,每种作物有机质碳当量的带宽反映了该作物在不同点位、不同产量条件下的变化范围。这里,点位主要指气候、土壤条件对作物有机质碳当量的影响。

各主要作物在图7与图8中的排序不一致还说明,作物的有机质碳当量不仅取决于作物产生的地表及根系残留物量,也受残留物碳氮比、翻耕、免耕等农作措施的影响。

* 作物收获后秸秆、叶子、谷壳等运送出田Straw, leaves, hulls, etc. are transported out of field after harvesting

5.4 施用有机肥料的影响 除作物地表与根系残留物之外,有机肥施用是农田土壤营养性有机碳输入的主要来源。有机肥料包括畜禽粪便和秸秆还田。对于土壤有机质消耗型作物而言,补充土壤有机质亏缺的主要途径是施用有机肥。各类有机肥料化学组成不同,施入农田后,分解行为差别很大。难分解的有机物料通常具有高C/N比,如泥炭、木材和针叶落叶分解最慢。中欧气候条件下,施入土壤3年后还有40%—60%物质未被分解(图3)。为减少农田水土流失地表覆盖的秸秆分解速率要比翻入土壤中秸秆的分解晚20周(图3)。在中欧农业生产条件下,有机肥或有机物料施入或翻耕入土壤3年后,70%以上均可被分解,其中C/N比较低的有机物料80%能被分解(图3)。

不同有机物质施入农田后其有机质生成能力区别很大,这一量纲也可用有机质碳当量表达。图9显示了以干物重计不同有机肥或有机物料的有机质碳当量变化范围。

有机物料(以干物重计)施入土壤后,其有机质生成能力排序如下:

堆肥>沤粪>沼渣>鲜粪>牛厩流质厩肥>猪厩流质厩肥>秸秆>绿肥。

绿肥和还田秸秆的有机质碳当量值较低。图9中,沼液和沼渣主要源于牛厩和猪厩流质厩肥发酵后残渣。生物质能源发酵后产生的残渣尚无参数,估计应位于牛厩流质厩肥、沼渣和污泥之间。

比较难分解和养分匮乏的有机物料,如用落叶等植物材料制作的堆肥和秸秆在土壤中养分释放量较小,不易引起矿质氮的流失,特别适用于进行土壤腐殖质的构建,可将这些有机物料用于腐殖质缺乏的土壤类型上。在生产中,农民可比较不同类型有机肥和土壤调理剂的养分含量、有机质碳当量值、土壤改良性能和有害物质含量,并根据农场种植制度、生产条件、有机肥料价格与及施入农田是否需要长距离运送等因素选择适合的有机肥种类。

6 结语

土壤有机碳对土壤肥力和环境具有重要意义,对土壤有机碳的研究一直是土壤与环境科学的热点领域。近十余年间,随着对土壤有机碳存在形式及其稳定性基础研究的进展,随着长期试验对农田有机碳转化机制的揭示,土壤有机碳研究范畴获得以下新的重要进展。

(1)新的研究表明,当我们按照有机碳在土壤中的转化特征进行分组,能更清晰阐明土壤有机碳在土壤肥力和环境质量中的功能。土壤有机碳可分为稳定性有机碳和营养性有机碳两大类型。前者主要指封存于土壤黏粒中的有机碳,占土壤有机碳总量的50%—80%,稳定性有机碳与黏粒形成十分紧密结合,很难被微生物分解和矿化。后者主要为源于农田条件下每年以作物收获后地表及根系残留物和包括秸秆还田等有机肥施肥方式进入土壤的有机碳,占土壤有机碳总量的20%—50%,是土壤有机碳中易于转化的、活跃的组分,也是形成土壤腐殖质的主要前体物质。对土壤肥力具有重要意义。

(2)土壤有机碳含量实际上反映了土壤中有机碳输入与分解两种过程的动态平衡。当每年的输入量小于矿化量,将导致土壤有机碳含量和土壤肥力下降。当每年输入的有机碳量大于矿化量,土壤有机碳含量持续上升;直至每年输入量与矿化量相等,土壤有机碳含量不再增加,此时,土壤有机碳含量达到平衡点。在一般农业生产条件下,达到平衡点的时间周期通常为20—30年。

(3)在营养性有机碳投入量过高情况下,这一动态平衡系统也会导致入多出多,达到新的平衡点后每年会有高量土壤有机物质的矿化,从而引起农田土壤中矿质养分,特别是矿质氮的流失,进入水体及大气环境中。为实现土壤培肥和环境保护双重目标,营养性有机碳的投入量应以土壤有机碳的矿化流失不致产生环境风险为宜,此时土壤有机碳供应已达最佳水平,在达到最佳点之后每年通过有机肥和秸秆还田输入农田的有机碳量应与土壤有机碳矿化量持平,维持一进一出基本平衡的原则。

(4)营养性有机碳在土壤生物作用下分解为各种短链化合物,再通过生物构建作用与土壤矿物颗粒形成土壤团聚体,并以此对多项土壤肥力性状发挥积极作用。受土壤中腐殖化、有机碳分解等不同过程影响,土壤团聚体持续发生着聚合和崩解,只有持续而丰富的营养性有机碳输入,才能维持土壤中总有机-无机团聚体的稳定度。由此,土壤肥力的保育类似于对生命过程的养育,需要根据其周期性变化特征,进行持续、稳定和不间断地照料。

(5)土壤有机碳含量主要取决于气候条件、土壤质地状况及土地利用类型。在人为因素中,土地利用方式的变化对土壤有机碳含量的影响最大,而施肥、秸秆还田、耕作等农作措施对土壤有机碳含量的影响比较小。耕地土壤上,作物类型不同,其典型的耕作和收获方式不同,收获后存留地表和土壤中的残留物数量和质量不同,有机质生成能力不同。据此,可将作物分为有机质增加型或消耗型两种类型。对于有机质消耗性作物,需要在轮作制度中引入有机质增加型作物或增施有机肥,以保持土壤肥力。

7 展望

本文所述按照有机碳在土壤中转化特征进行分组,并建立这一分组与土壤有机碳功能的关联,为指导农田土壤有机碳、氮的管理提供了新的线索和科学依据。中欧长期试验证实的,土壤有机碳含量反映了土壤有机碳输入与分解过程的动态平衡、达到平衡点的时间周期较长、农田土壤有机碳管理目标是实现正零平衡等观点,为理解土壤有机碳在土壤培肥中的作用、科学保育农田土壤提供了科学基础,也为我国提供了可资借鉴的经验。我国与中欧的土壤、气候及农业生产条件差别较大,农田土壤有机碳转化特征、达到平衡的时间周期、主要作物和轮作类型对土壤有机碳的消耗和增加特征、不同类别有机物料在土壤中转化特征也将有较大差别。例如我国西北地区普遍干旱,土壤有机质分解缓慢,达到平衡的年限可能更长。而我国广泛分布的水田和水旱轮作农田,其土壤有机碳转化过程与非水田土壤也将有很大差别。要阐明这些类型农田土壤有机碳转化特征,为指导农田土壤的有机碳、氮管理提供科学基础和技术参数,还需要进一步深入研究。

[1] SCHMIDT W I M, TORN M, ABIVEN S, DITTMAR T, GUGGENBERGER G, JANSSENS I A, KLEBER M, KNABNER I K, LEHMANN J, MANNING D A C, NANNIPIER P, RASSET D, WEINERTO S, TRUMBORE S E. Persistence of soil organic matter as an ecosystem property., 2011, 478: 49-56.

[2] KOERSCHENS M. Der organische Kohlenstoff im Boden (corg) - Bedeutung, Bestimmung, Bewertung., 2010, 56: 375-392.

[3] KOLBE H, SCHLIEPHAKE W, MUELLER P.. Dresden, Germany: Landwirtschaft und Geologie, 2019: 1-89. (in Germany)

[3] Kolbe H, W Schliephake & P Mueller. Ernte- und Wurzelrückstände und Nährstoffgehalte der Fruchtarten, Nährstoffgehalte organischer Düngemittel sowie Abbauverhalten von organischen Materialien im Boden. In: Parameterdatensätze von organischen Materialien., 2019: 1-89. (in Germany)

[4] SAUERBECK D.Stuttgart, Germany: Verlag W. Kohlhammer, 1985: 1-260. (in Germany)

[5] KÖRSCHENS M & SCHULZ E. Die organische Bodensubstanz- Dynamik Reproduktion Ökonomisch und ökologisch begründete Richtwerte.1999(13): 1-46. (in Germany)

[6] HLUG.. Wiesbaden, Germany: Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, 2008: 1-52. (in Germany)

[7] HERBST M.Jülich, Germany: Institut für Bio- und Geowissenschaften, 2010: 1-13. (in Germany)

[8] ANONYM.Düsseldorf, Germany: Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, 2011: 1-27. (in Germany)

[9] KOLBE H, ZIMMER J.Dresden, Germany: Landwirtschaft und Geologie, 2015: 1-61. (in Germany)

[10] KOLBE H, SCHUSTER M.Dresden, Germany: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, 2011: 1-134. (in Germany)

[11] KOLBE H. Verfahren zur Abschätzung von Humusreproduktion und N-Umsatz im ökologischen und konventionellen Ackerbau in Humusreproduktion und N-Umsatz., 2013(1): 1-119. (in Germany)

[12] PAUL E A, CLARK F E.. San Diego, USA: Academic Press, 1996: 34-83.

[13] SIMPSON A J. Molecular structure and associations of humic substances in the terrestrial environment.2002, 89: 84-88.

[14] VERSTRAETE W, TOP E M. Soil clean-up: lessons to remember.1999, 43: 147-153.

[15] LTZ.. Karlsruhe, Germany: Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg Baden-Württemberg, 2015: 1-93. (in Germany)

[16] Anonym.Germany: Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz. 2017: 1-11. (in Germany)

[17] Anonym.Germany: Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz, 2017: 1-46. (in Germany)

[18] Anonym.. Germany: Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz, 2017: 1-11. (in Germany)

[19] Anonym.Brussels: Council of the European Union, 2007: 1-23. (in Germany)

[20] KOLBE H. Zusammenfuehrende Untersuchungen zur Genauigkeit und Anwendung von Methoden der Humusbilanzierung im konventionellen und ökologischen Landbau Bilanzierungsmethoden und Versorgungsniveau für Humus., 2012(19): 1-85. (in Germany)

[21] KOLBE H.. Dresden, Germany: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, 2013: 1-47. (in Germany)

[22] KOLBE H.. Dresden, Germany: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, 2013: 1-101. (in Germany)

[23] ANONYM.. Hannover, Germany:Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Zusammenarbeit mit den Staatlichen Geologischen Diensten, 2005: 1-25. (in Germany)

[24] 全国土壤普查办公室. 中国土壤图有机质含量分布图(1:400万比例尺). 西安: 西安地图出版社, 1996. National Soil Survey Office.. Xi'an: Xi'an Map Publishing House, 1996. (in Chinese)

[25] DUEWEL O, UTERMANN J.Cottbus, Germany: Brandenburgische Technische Universität, 2008: 129-136. (in Germany)

[26] KOLBE H. Auswirkungen differenzierter Land- und Bodenbewirtschaftung auf den C- und N-Haushalt der Böden unter Berücksichtigung konkreter Szenarien der prognostizierten Klimaänderung im Freistaat Sachen.,, 2009 (23): 1-143. (in Germany)

[27] LBGR.Cottbus, Germany: Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe des Landes Brandenburg, 2015. (in Germany)

[28] CAPRIEL P. Standorttypische Humusgehalte von Ackerböden in Bayern.2010(5): 1-23. (in Germany)

[29] ROGASIK J.. Braunschweig, Germany: Institut für Pflanzenernährung und Bodenkunde FAL, 2005: 1-31. (in Germany)

[30] KOLBE H. Nährstoff- und Humusversorgung. In: Gute fachliche Praxis - Bodenfruchtbarkeit. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz., 2016(4): 50-58. (in Germany)

[31] VDLUFA.Darmstadt, Germany: VDLUFA- Standpunkt, 2004: 1-13. (in Germany)

[32] VDLUFA.Darmstadt, Germany: VDLUFA- Standpunk, 2014: 1-11. (in Germany)

[33] KOLBE H. Site-adjusted organic matter-balance method for use in arable farming systems.2010, 173: 678-691.

Research Progress of SOC Functions and Transformation Mechanisms

ZHANG WeiLi1, KOLBE H2, ZHANG RenLian1

(1Institute of Agricultural Resources and Regional Planning, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081, China;2Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft, Waldheimer Straße 219, D-01683 Nossen, Germany)

Up to end of last century, studies on SOC were mainly concentrated in identifying chemical structures of different organic materials in soil, such as structural characteristics of humic or fulvic acids and their related functions for soil quality. In recent years, focus on SOC has been laid on SOC transformation characteristics in soil, trying to establish the relationship between SOC functions and the grouping according to SOC transformation characteristics. According to the transformation properties, SOC can be divided into two groups, including the stable SOC and the active SOC. The first one refers mainly to the SOC closely combined with clay or fine silt and it is difficult to be decomposed and mineralized by soil microorganisms. Stable SOC belongs to passive and inert SOC pool in soil. The second one refers to SOC, which mainly consists of crop residues and roots after harvesting, crop straws returned to farmland and organic manures applied. The active SOC belongs to nutritive and labile SOC pool in soil. This part of SOC is of great importance to soil fertility. SOC concentration is actually the expression of dynamic equilibrium of two processes. One is the input of organic materials to soil and the other one is the decomposition and mineralization of SOC. When the amount of organic material input is less than the mineralized amount, the SOC concentration and soil fertility will decrease. When the annual input of organic carbon is greater than the annual mineralization amount, the SOC concentration will keep rising until the annual input is equal to the annual mineralized amount. At this moment, SOC concentration will no longer increase and reaches the equilibrium point. Under normal agricultural production conditions, the duration for reaching equilibrium point needs 20 to 30 years. If the active SOC input is in very high level, the dynamic equilibrium system will also lead to a high amount of SOC mineralization annually. In such case, it might lead to a loss of mineral nutrients from soil into water and atmospheric environments, especially mineral nitrogen loss. For the purposes of soil fertility improvement and environmental protection, the active SOC input for farmland should be controlled to the level equal to the annual SOC mineralization amount, sustaining the so-called balance with positive zero. New research shows that the active SOC, after entering soil, is decomposed into a series of short-chain chemical compounds by soil organisms. These short-chain chemical compounds combine with soil mineral particles and form soil organic-mineral aggregates through bioturbation. A lot of soil fertility properties are positively affected by formation of these aggregates. Influenced by humification, decomposition and other processes of SOC, aggregation and disaggregation in soil occur simultaneously and consistently. In order to maintain stability of the total aggregates in soil and to increase soil fertility, sustained and abundant active SOC should be inputted to soil. Variation of SOC concentration depends mainly on climate, soil texture and land use forms. Among the artificial influences, land use form changing has the greatest impact on SOC concentration. In comparison, farming managements, such as fertilization, straw returning, tillage and crop rotation, have much less impacts on SOC concentration. In arable land, crops with different growth periods, tillage and harvesting managements will produce different amounts of above ground residues and root residues after harvesting. Depending on residue quantity and quality, different crops are of different capacity for SOC reproduction. According to the differentiated SOC reproduction capacities, field crops can be divided into two types: SOC increasing crops and SOC consuming crops. For farmland with SOC consuming crops, it is very important to introduce SOC increasing crops in rotation or to apply organic manure or organic materials to field, in order to sustain soil fertility.

SOC; active SOC; soil fertility; SOC transformation mechanisms; crop rotation

10.3864/j.issn.0578-1752.2020.02.007

2019-06-03;

2019-09-02

科技部科技基础性工作专项(2006FY120200、2012FY112100)

张维理,Tel:010-82106217;E-mail:zhangweili@caas.cn

(责任编辑 李云霞)