家国刻痕

2020-02-26陈天白

陈天白

摘 要:版画家王琦的一生是属于木刻艺术的一生,无论早期的抗战题材还是新中国建设时期的现实题材,直至晚年对版画抒情性的追求,尽管表现对象和艺术手法不尽相同,可是他灵魂深处对于现实的反映、对于版画语言的把握一直紧紧归属于他对于本民族和中国文化的深爱。中国传统文化中的篆刻、计白当黑、线条表现、经营布局、乡土情景的美学线索一直是他作品的灵魂,也是他一生致力于版画民族化的美学追求。

关键词:抗日新兴木刻;版画民族化;篆刻;线条;布局;现实主义;杜甫

“《新华日报》木刻版画作品及史料巡展”是国家艺术基金项目之一,展览在全国各地美术展馆展出,80余幅记录抗战烽火的《新华日报》老版面和100多幅极具史料价值的经典木刻版画,吸引了大量民众观展。回顾这些沉淀着血与火的历史痕迹、承载着民族精神集体记忆的艺术品时,人们不由得为之一振。

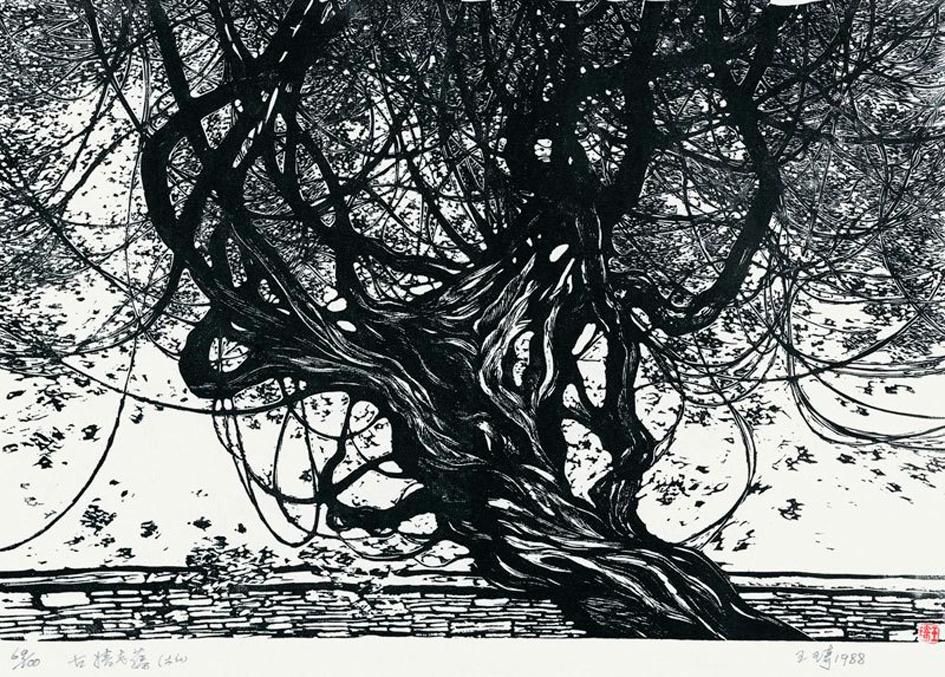

中国版画的历史早于欧洲五百多年,我國是世界版画的发源地。[1]版画在艺术大家庭里一直是比较小众的存在,中国新兴版画是在鲁迅的倡导和培育下成长起来的。它在抗日战争中达到成熟,为反映抗日斗争、弘扬民族精神做出了杰出的贡献。1942年1月,《木刻阵线》专版首先在《新华日报》上刊出,被感召的一大批受“五四”新文化运动思潮启蒙的艺术家,在民族危亡的紧急关头拿起刻刀,创作出一批中国新兴木刻版画作品,记录侵略者的暴行、反映抗战的悲壮、呼唤民族的崛起。大量来自前线的木刻作品发表在《新华日报》上,很多木刻画就是战斗的真实记录,成为历史的珍贵史料。在艰苦的战争岁月,摄影和影像非常匮乏,当时的《新华日报》大量选用的这些具有战斗性、鼓舞性的木刻版画,对激发抗战的信心和斗志,起到了巨大的作用。中国第一代木刻家古元、李桦、力群、王琦、陈烟桥、刘岘、彦涵等不仅自身是艺术家,也都曾在《新华日报》从事过美术编辑。这些木刻版画艺术家,后来也都成了新中国美术事业的重要组织者和领导者。此次巡展项目的作品中有张《古墙老藤》引起大家的瞩目。

这幅作品的作者是中国新兴版画艺术奠基人之一王琦,他是新兴木刻运动参与者,曾任中国版画家协会主席等职,他被称为中国新兴木刻的先驱。王琦1934年从出生地四川考入上海美术专科学校西洋画系,1937年毕业。抗战爆发后,赴延安鲁迅文艺学院美术系学习。他在《艺术家自述》中写到:

我对版画的爱好是从1933年开始……比利时木刻家法朗士·麦绥莱勒的四本连环木刻我看了后便对木刻产生狂热的爱好,那些画面上光耀强烈的黑白对比,简洁有力的表现手法,较之丰富艳丽的彩色图画对我有更多吸引力。次年,我进入上海美专后,凡是发现刊载有木刻作品的报刊,我都收藏起来。在内山书店出售的《世界美术全集》32卷本,我只对别卷《西洋版画篇》和《素描篇》特别感兴趣。[2]

相比较“木刻阵线”中其他艺术家,王琦将素描技法、西方木刻艺术的营养,以及一腔热血都融入“以线条为主的阳刻法”“减少黑白块面”“单纯”“温暖”“现实主义”的艺术风格中。他创作了大批密切联系社会现实、贴近人民大众生活、肩负时代使命的作品,其独特与成熟的风格在中国新兴版画历史上具有划时代意义和重大而深远的影响。《嘉陵江纤夫》《奔马》《采樵归来》《原野之春》《报童》《街头演出》《野蛮的屠杀》《买平价米归来》等木刻作品深入人心,并得到时任中共中央南方局领导、《新华日报》董事长周恩来的赞赏和大力推荐。在周恩来的倡议下,《新华日报》增加副刊《木刻阵线》,由王琦担任主编,同时创办美术期刊《战斗美术》。

由中国美术馆收藏的《采石工》,是王琦在抗日时期的代表作之一。作品表现了采石工开山劈石打钎子的场景,摆脱了同时代作品中过于西方化的倾向,刀法统一,具有中国版画的独特风格。“重墨”阴影下的采石工帽檐,让人感受到烈日直射的灼热;强烈的黑白对比所造成的体积感和阳光感,加强了炎热的气氛;洗练饱满的线条和具有张力的构图,使我们的视线紧紧聚焦到画面上被酷热灸烤出的烟、骄阳、背部……采石工们的生存之苦被充分表现了出来。从王琦早期的作品就能够看出,他有意识地跳出西方版画的影响,而从中国本民族文化中汲取营养表现现实。这是他的一生都坚持民族化与现实主义相结合的创作思想的见证。

《古墙老藤》是王琦上世纪80年代的作品,创作这幅作品时他已经是耄耋老人,但艺术却冲向了一个新的高峰。中国版画经历了抗日战争和解放战争的成长期后,因其“虽亟匆忙、顷刻能办”的特点,是不可替代的“必需品”,到了其转型期和成熟期,迫切需要新的形式和面貌与时代相呼应。新工具新材料的广泛应用,以及各种表现手法的尝试,扩大了版画品种的范围,突破了在战争年代用以写实、纪实的单一模式。“单纯地以摹写客观事物现象的自然主义倾向的克服,艺术想象力和艺术家主观创造精神以及版画本身艺术特点的充分发挥,是新时期版画前进的重要标志。”[3]步入古稀之年的版画家王琦在这个时期焕发出了新的艺术生命,离开战争和建设题材后,他创作了一批描绘大自然和现实生活的黑白版画。他很喜欢描绘家乡的榕树,老树是他的作品反复出现的题材。他此时期的作品跟抗战时期作品风格差异很大,画面效果从简洁突出转型成醇厚娴熟,但是他的黑白木刻版画,“以线条为主”“现实温暖”依然是不变的艺术手法和家国情怀。

木刻语言民族化是王琦一生的追求。中国木刻版画是伴随着西方艺术思潮的涌入而兴起的,与社会政治生活联系紧密,与传统复制版画有着完全不同的创作手法与理念,并形成了此时期独特的艺术风格。替代了传统版画制作的工艺性与程序性,新兴版画艺术家们直接“绘、刻、印”,这使艺术家个人情感的表达与创作的自觉性得到极大的拓展,这恰恰成为新兴木刻版画的生命力,使命成就独特,现代版画即以此特征脱胎于传统。鲁迅是新兴木刻运动的直接倡导者,他是以版画利于复制的艺术特性,试图完成文艺救中国的愿景。在当时社会中,新兴版画运动起到了特有的宣传与启蒙民众的作用。王琦深受鲁迅思想的影响,他在自己的一篇论文中写到:

鲁迅曾说:所谓创作木刻者,不模仿,不复制,作者捏刀向木,直刻下去。……。这放刀直干,便是创作底版画首先所必须,和绘画不同,就在以刀代笔,以木代纸或布,中国的刻图,虽是所谓“绣梓”,也早已望尘莫及,那精神,惟以铁笔刻石章者,仿佛近之。这段话实在把创作版画的主要特点讲得再清楚不过了,善于运用版画的特点的作者,就在于他能够充分掌握刻刀与木板的性能,运用木刻特有的艺术语言,以多种多样的刀法,鲜明强烈的黑白对比,朴素典雅的色调,在画面上产生不同于其他绘画的艺术效果,给人以不同的美感享受。[4]

此段文字中“绣梓”,是指精美的刻版印刷。古代书版以梓木为上,梓为落叶乔木,故称。木头雕刻成印刷用的木板:付梓(把稿件交付排印)。“铁笔刻石章”,指篆刻、治印,直接称为“刻印”“铁笔”“铁书”,美在刀法和章法。很显然,王琦赞同并深受鲁迅的影响,他的艺术一直抓住了版画自身的特质,具有一种来自于篆刻的“铁刻”精神。

篆刻是中国独有而又古老的艺术,发轫于春秋,兴盛于秦汉,经唐宋至明清,蔚为大观于中华历史文化之林。篆刻以线条为创作手段,与中国画以墨线为主的表现方式相吻合,又和雕刻相结合。篆刻之美主要体现在文字、线条、刀法、章法和布局上。篆刻的创作依赖于刀法,制印执刀如写字执笔,刀即笔,运刀如同运笔。一方印中,線条的粗细刚柔、巧拙深浅,黑白的轻重厚薄、墨分五色,全仰仗刀法来表现。选择哪种刀法是由所刻印的风格决定的,有时亦须各种刀法交替使用。通过刀法所呈现于石头或者纸张上印出来的线条,有或方或圆,有或藏或露,有或疾或徐,有或直或曲之分别。从艺术效果来看,方则以拙胜,圆则以巧出;藏则含蓄,露则刚健;徐则凝重哀婉,疾则流利华丽;直线劲挺爽快、曲线婀娜委婉。中国历代文人无不沉湎于印章丰富的刀法美和线条美,虽然仅仅盈盈一寸间,可见气象万千。朱修能云:“刀法浑融无迹可寻,神品也;有笔无刀妙品也;有刀无笔能品也;刀笔之外,而有别趣逸品也。”

刀法和线条的关系、章法和布局的经营、黑白对比的流转是篆刻之美的灵魂。这些中国传统精华深深渗透在王琦对于木刻的理解中。我们可以看到他的作品一直坚守着“计白当黑”“疏可走马,密不透风”的创作理念。

《古藤老树》的刀法以冲刀为主,线条婉转流畅,刚柔相济。老树主干以钝刀中锋为主,线条拙中见巧,厚重圆浑,苍劲有力,充分体现出了娴熟的刀法所承载的线条之美。中国传统画论关于线有“十八描”,线是骨架、墨是外衣,形成笔墨痕迹学上的高度抽象美,如:高古游丝描、琴弦描、铁线描、行云流水描、马蝗描、钉头鼠尾描、混描、橛头描、曹衣描、折芦描、橄榄描、枣核描、柳叶描、竹叶描、战笔水纹描、减笔描、蚯蚓描等。在中国传统书画中,线条体现艺术家的气质、修养及功力,线条不仅在粉本、草稿中起到重要作用,其自身的艺术价值,更是中国书画的精华。如陈洪绶《西厢记》等插图,钱笑呆、贺友直等名家的线描连环画,张大千临敦煌壁画的线描作品,都有独立的艺术价值。因起笔、收笔、运笔的轻重缓急,出现枯湿浓淡的不同效果。画家在写生或创作时,会根据物象的颜色质地用不同墨色表现,如人物的皮肤用淡墨,头发用浓墨,浅色衣服用清墨,深色衣服用中墨。甚至,故意将石头、水面等部位平涂上色,以打破线描全由线条构成的形式。王琦是将中国画线条的美感创新性的运用到自己艺术作品中的大家。

从章法布局看,《古藤老树》的黑白层次分明而富于变化。轻重、增减、屈伸、挪让、盘错、离合、粗细、直曲、长短穿插在黑白之间必须保证“阴阳”的平衡,即构图法。中国古代将构图总结为:满实法,其特点是庄重、朴实、大度,给人以端庄浑穆感;虚实法,疏密法或对比法,按照虚实的位置不同,又可分为上实下虚,上虚下实,左虚右实,左实右虚,对角虚实等。虚和实,疏和密形成对比,两者在方寸之间和平共处,相辅相成,给人以强烈的视觉冲击力和艺术美感。这种章法在古代印章和书画创作中较为常见,有自然之美的天趣。最能体现中国画构图的意象思维的是留白,其中蕴含着中国哲学思想的理解和运用。在中国绘画中空白不是“无”的意思,而是画面整体内容的有机组成部分,也是画面形象张力的意象延伸。在中国画中我们常常将“空白”称之为“布白”。留白的构图方式成为中国画特有的构图形式,它基于中国哲学思想“阴阳”的辩证统一思想。白与黑是对立统一关系,二者离开了其中一方即无法存在。白与黑是相互依存的关系,在中国画中,白的形象与黑的形象相互依存,相互转换。因此,在中国画中,黑与白的关系,衬托了画面的主体形象,扩大了画面的意境。《古藤老树》构图饱满而充满张力,一截斜立而遒劲的主干占据画面的中心位置,成为画面的近景,反复着墨,浓墨重笔集中表现老树沧桑而蓬勃的生命力。树叶几乎是陪衬,是一个被虚化的存在。画面下部的一排墙砖,为了呼应斜干的平衡。主次分明,疏密得当,黑白二元互为依托,画面重心协调,显示出作者高超的构图能力。王琦将中国画中的黑白奥妙运用在了黑白木刻版画中了。

从艺术旨趣看,《古藤老树》不仅是现实主义的日常场景,又有浪漫主义的诗情画意。老树苍劲的躯干、缠绕的枝条、茂密的树叶,是历尽沧桑却依然生机繁茂的寓意。这幅作品是王琦先生70岁高龄时的作品,也是他自己颇为满意的一幅作品。那个焕发生机的老树,莫不是他自我的象征?他在《印象主义是现实主义,还是自然主义》中写到:

如果有人要问:“风景画里的人物在哪里?”回答应该是:“这个人物就是画家自己。”现实主义的风景画不仅要表现出自然物象的真实感,而且通过它来揭示画家对于自然景色的典型的心情,深刻地表达他在观察自然时所具有的热爱自然的典型情绪。即是说:画家不仅要研究自然界的物理属性,而且应该理解人的心灵、理解诗。[5]

抗战时期的木刻作品大多属于急就章,尺幅较小。新中国建立后,版画题材由人物向风景、花卉拓展,手法由叙事向抒情转化。如果说新中国成立前的木刻是血与火的洗礼,是人间苦难的悲歌,那么,新中国成立后的木刻是新建设与新生活的颂歌。老年的王琦的作品呈现出截然不同的审美变化,从平凡的日常场景中发掘诗意,特别是他对于南方一树一景、田园牧歌的描绘,是一个老艺术家历经战争后栖居和平时代家国情怀的写照。《森林之歌》亦属于这种浪漫、诗意风格的作品。王琦认为,艺术基本是两大流派,一个是现实主义,一个是浪漫主义。王琦的木刻版画创作坚持现实主义的创作道路,只是他后期的作品中,浪漫主义的色彩更浓了。这也是老艺术家回归田园,回归艺术本源的精神追求。

王琦的一生创作颇丰,在新兴版画发展早期,他是当之无愧的先驱;建国后和晚年的作品一直在跟随时代发展和自身的领悟中不断更新,找到新的风貌,然而,对版画疆域的一次次大胆的拓展和再诠释,无论是现实主义还是浪漫主义,版画语言本身的“刀与线”“黑与白”,表达现实的创作手法没有变。因时代要求与氛围的不同导致在目标与素材方面的不尽相同,但在创作理念与个人的表达上却是一以贯之的。王琦一生的艺术创作,正如唐代伟大的现实主义诗人杜甫,一生经历战乱流离,其诗多涉社会动荡、政治黑暗、人民疾苦,反应现实哀歌,如:“国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。烽火连三月,家书抵万金”。杜甫也有大量对古塞、秋云、猿啸、残炬、急峡、危城、孤舟、落花、落日等自然景观的讴歌,如:“岑寂双甘树,婆娑一院香。交柯低几杖,垂实碍衣裳。”或豪放、或婉约、或悲壮、或慷慨激昂,无不体现出心系苍生、胸怀国事,对家国的热爱、对政治的忧患、对大自然的讴歌、对生命的悲悯。回顾王琦一生的艺术,不仅感受到艺术家心怀的博大、艺术生命的蓬勃、艺术成就的高超,更聆听到近百年来中国文人用自己的热血谱就的时代脉搏。可谓“文章千古事,得失寸心知。作者皆殊列,名声岂浪垂”。

(作者:南京艺术学院艺术学博士后)

注释:

[1]周芜.中国古代版画百图[M].北京:人民美术出版社,1984:代序.

[2]王琦.中央美术学院美术馆系列珍藏——王琦[M].合肥:安徽美术出版社,2008:19.

[3]王琦.回顾与前瞻[J].美术,2001(1):17.

[4]王琦.鲁迅论版画、插画、讽刺画和连环画的特点[J].美术研究,1979(1):21.

[5]王琦.印象主义是现实主义,还是自然主义[J].美术研究, 1957(2):51.