略论中国早期国家的血缘与地缘关系

2020-02-26

以地域划分居民是国家起源中的重要问题,有学者即把以地域划分国民作为国家起源的标志之一[1]187。近年来,有学者开始反思这一理论,认为国家采取何种模式,取决于血缘组织和地缘组织的力量对比,会以其中的优先者为基础建立国家[2]。因为中国古代典籍的记载和古人历史观念中都带有浓重的血缘色彩,所以学者的研究大多重视血缘关系,而忽视地缘关系,有学者甚至认为到郡县制出现以后,中国才以地域划分居民。

从实际情况看,一方面受生育的自然属性限制,具有真实血缘关系的人口数量是有限的,群体很难通过自然增长形成大规模的人口单位;另一方面,血缘关系虽然具有天然的组织功能,家庭是最基本的社会组织单位,但血缘关系上升为政治组织方式,也需要经过整合和升华。中国早期国家为什么会采用、保留和发展血缘模式,及血缘关系与地缘关系之间有何种关联,是研究国家起源的重要问题。

通过梳理古代文献和古史系统,可以发现,在早期历史阶段中国曾经出现过虚拟血缘祖先,通过虚拟血缘实现群体的跨血缘融合;同时,通过对祖先神的宗教化和国家化,使血缘关系政治化,成为国家政治组织原则;最终通过分封制、宗法制和姻亲制,使整个国家的政治关系和血缘关系融为一体,真正实现“天下一家”。在这一过程中,由于将大部分政治关系都整合到血缘系统当中,所以地缘关系无形中被掩盖了起来。

一、虚拟血缘祖先与早期族群融合

传世文献具有不同的层次,神话、民间诗歌等原创性的作品,是时人对自身生活的描述,没有经过系统化的、有意识的加工,更能反映当时的生活实际。而官方文档、史学著作则是经过系统化和加工的作品,虽然保留部分史实素地,但明显加入了后人的思考与认识。不同文献之间的差别,也可以看到不同时代、不同作者的认识差异。

神话是时人对世界、社会的观察和思考的结果,与其他文献相比,具有更直观、更感性的特点,更能反映当时的社会现实情况。从夏、商、周三族的起源神话看,三族各有独立的起源。夏人记载其祖先禹的出生具有神异性:

禹母修己,吞神珠如薏苡,胸坼生禹。(《世本·帝系篇》)

禹母吞珠孕禹,圻副而生。(《蜀王本纪》)

认为禹是其母修己吞神珠而怀孕,然后通过剖母肋而出生。

商人的始祖契也是其母感应神灵而怀孕,古代文献多有记载:

天命玄鸟,降而生商。(《诗经·商颂·玄鸟》)

郑玄《笺》:“天使鳦下而生商者,谓鳦遗卵,娀氏之女简狄吞之而生契。”《楚辞·天问》《史记·殷本纪》等也保留了这一神话。

周人称其始祖弃是姜嫄踩到神的脚印而怀孕:

厥初生民,时维姜嫄。生民如何,克禋克祀,以弗无子。履帝武敏歆,攸介攸止,载震载夙,载生载育,时维后稷。(《诗经·生民》)

郑玄《笺》:“帝,上帝也。”即弃是姜嫄感应上帝而生,后稷是上帝的儿子。

从起源神话看,夏、商、周三代的始祖都是母亲与神灵感应而生,自父亲一系无法再向上追溯到更早的祖先。这说明夏、商、周三族有各自独立起源,是三个独立的族群。

但是,在以后社会发展进程中,夏、商、周三族经历了一个融合为一体的过程,从文献看,至少在春秋时期,人们已经认为虞、夏、商、周四代具有血缘关系:

有虞氏禘黄帝而郊喾,祖颛顼而宗尧。夏后氏亦禘黄帝而郊鲧。祖颛顼而宗禹。殷人禘喾而郊冥。祖契而宗汤。周人禘喾而郊稷。祖文王而宗武王。(《礼记·祭法》)

相似的文字还见于《国语·鲁语》,在这些记载中,最重要的人物是帝喾,他成为虞、商、周人的共同祖先。帝喾的这一特殊地位在《大戴礼记·帝系》表现得更为清楚:

帝喾卜其四妃之子,而皆有天下。上妃有邰氏之女也,曰姜原,氏产后稷;次妃有娀氏之女也,曰简狄,氏产契;次妃曰陈隆氏,产帝尧;次妃陬訾氏,产帝挚。(《大戴礼记·帝系》)

明确表示虞、商、周三代都是帝喾的后裔,帝喾超越了原本始祖契、弃,成为更早的男性祖先。

显然,帝喾并非事实上的祖先,而是后人追认的祖先。帝喾是为了适应族群的扩大和构建一个共同的血缘体系而追认的共同祖先,也就是说,古人为了族群扩大和融合的需要,通过追认更远的共同祖先,建立起一种虚拟的血缘体系[3]。

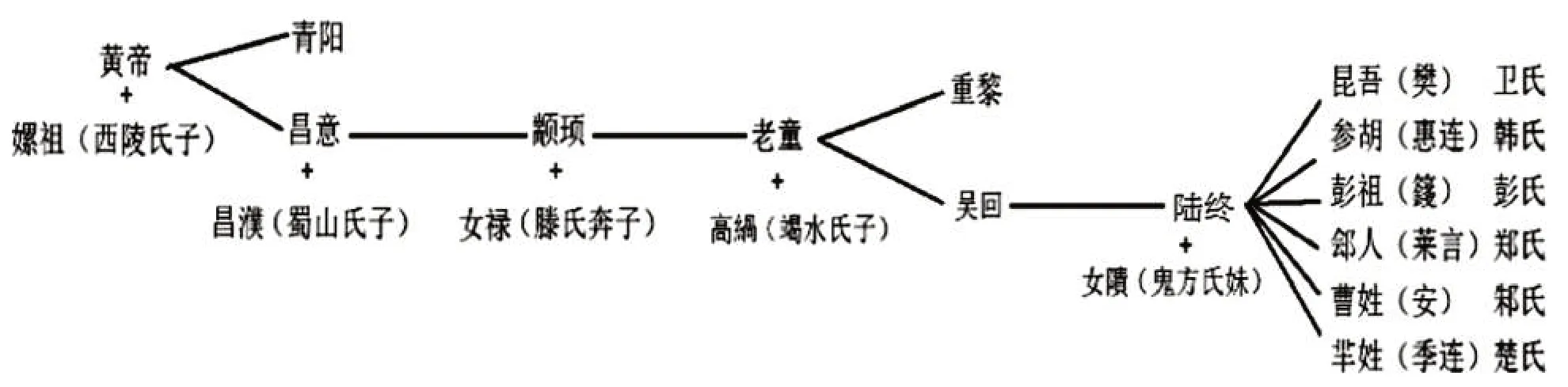

虚拟血缘体系出现之后,不同人群通过追认共同祖先融合为同一个血缘单位。虚拟血缘关系的产生和推广,使得中国在历史早期表现出巨大的人群融合优势,为大地域国家的建立奠定人群基础。虚拟血缘关系在以后的国家、社会进程被广泛接受,成为日常观念中的重要组成部分,这种观念反映到史学文献中,即是天下一体的叙事体系,如《史记·五帝本纪》及其他文献提供的体系表明,虞、夏、商、周四个朝代皆纳入同一个血缘体系当中(见下图)。

历史早期的四个主体王朝皆融合到黄帝谱系中。另外,《大戴礼记·帝系》还为我们补充了一个主体王朝之外的谱系(见上图)。

在这个谱系中,东夷、荆蛮、巴蜀地区的族群也融入黄帝集团,其所借助的虚拟祖先是颛顼。

在早期主流的认识和认同中,黄帝成为虞、夏、商、周主体王朝和周边政治伙伴的共祖。这个体系当中,包含着一个由帝喾为纽带的中原族群集团和一个以颛顼为纽带的外围族群集团,最终都归并到黄帝集团之中。

在主流认同体系之外,还存在着另一个认同团体,即炎帝集团,古文献中的共工、烈山、姜、吕、许、纪等皆炎帝之后。

随着时代的发展,国家建设和社会融合加强,黄帝体系和炎帝体系的融合趋势也日益明显,这在虚拟血缘关系的构建中也有所反映,如:

昔少典娶于有蟜氏,生黄帝、炎帝。黄帝以姬水成,炎帝以姜水成。成而异德,故黄帝为姬,炎帝为姜,二帝用师以相济也,异德之故也。(《国语·鲁语》)

黄帝体系和炎帝体系归于同一虚拟祖先——少典。但这种融合没有成为共识,黄帝和炎帝及其族群的相对独立地位被保留下来,成为中国早期并立的两大祖先,也成为“炎黄子孙”一词的来源。

综合分析《礼记·祭法》《国语·鲁语》《大戴礼记·帝系》《史记·五帝本纪》等资料,可以看出早期族群融合大致有三个高峰期。第一个高峰期是追认帝喾为共同始祖,大致完成中原地区各部族的融合。第二个高峰期是追认黄帝为共同始祖,将中原地区的族群系统与周边的东夷系统、荆蛮系统、巴蜀系统整合在一起。这一高峰期内的关键人物是颛顼,周边系统大多是通过颛顼进入到黄帝体系之内。第三个高峰期是黄帝系统与炎帝系统的融合,两者试图统一到少典,但这一过程没有最终完成,黄帝系统和炎帝系统的相对独立性被保留下来。

虚拟血缘使人群突破血缘限制,把不同血缘单位融合在一起,形成大的跨血缘群体。在这种情况下,国家的扩大是通过人群的扩大实现的,人群融合为一体,相应地把土地等资源也融合为一体。由于没有军事征服等表面上的扩张过程,使国家土地和资源的扩大掩盖在了人群的扩展之下。

同时,在社会运行方面,原血缘单位依然遵循血缘原则,但跨血缘群体组织的运行则无法完全遵循血缘原则,而必须辅以地缘、等级等其他方式。以禅让制为例,禅让制并非一种稳定的制度,而是群体融合突破血缘单位形成跨血缘群体之后,原本在各血缘单位内部按血缘传承权力的模式不再适用,而由各血缘单位协商产生最高权力的一种短时期内的过渡方式。这种权力产生方式已经突破了血缘关系原则,而带有地缘性。只是由于虚拟血缘关系的存在,地缘关系被掩盖在了血缘关系之下。

二、祖先神的宗教化和国家化

国家开始形成后,虚拟血缘关系作为族群融合的枢纽也成为国家构建的重要因素,政治化日益明显。血缘关系的政治化和国家化,主要由祖先神的宗教化和国家化两个方面完成。

祖先神的宗教化主要包括两个方面,一是祖先与上帝的血缘关系;二是祖先神的泛神化。

祖先与上帝相联系,在商、周之际十分明显,商、周皆称自己祖先为上帝之子,例如《诗经》中有:

天命玄鸟,降而生商。(《诗经·商颂·玄鸟》)

商人祖先契是上帝的儿子。

此外,还产生了国家首领为上天之子的思想,如《诗经·商颂·殷武》:

昔在中叶,有震且业。允也天子,降予卿士。实维阿衡,实左右商王。

《集传》有“允也天子,指汤也”,表明国家首领与上帝有虚拟的血缘关系。

王是上帝之子的观念,周人也接受并加以利用,如《尚书·召诰》有:

皇天上帝,改厥元子。兹大国殷之命,惟王受命。无疆惟休,亦无疆惟恤。

蔡沈注:“商受嗣天位为元子矣,元子不可改而天改之,大国未易亡而天亡之。”即上帝废除商王的元子地位,改以周王为元子,周人代商成为天下共主就获得了合理性。同时,从上帝有“元子”看,上帝还有“元子”以外的子,即上帝的儿子不止一个。

通过构建祖先与上帝的血缘联系,不同族群能够寻找到一个共同的信仰性祖先,使虚拟血缘模式获得了更广泛的适用范围。

祖先神的泛神化,是指祖先神突破了单纯的血缘属性,而具有了自然神的属性,同时权能不断扩大,拥有了自然神的权能。在商代甲骨文中,早期卜辞中有大量自然神,掌握着风、雨等自然力量,但到后期的记录中,几乎所有权能都由祖先神掌控,如:

隹上甲灾雨。(《合集》12648)

隹高祖亥灾云。(《屯南》2105)

求雨自上甲、大乙、大丁、大甲、大庚……(《合集》32385)

于祖乙求,王受年。(《合集》28274)

求年于示壬,叀翌……(《合集》28268)

己卯贞,求禾于示壬,三牢。(《合集》28271)

癸酉卜,于父甲求田。(《合集》28278)

其告秋上甲二牛。大吉。(《合集》28206)

辛巳卜,其告入水于上甲,祝大乙牛。(《合集》33347)

祖先能掌控云、雨、虫、水等自然因素,几乎取代了自然神。

祖先掌控自然力,使之兼具祖先神和自然神两种属性。在原先的自然神灵中,有大量具有地缘属性的神灵,如社神、山神、河神等,现在其权能都由祖先神掌握,祖先神自然获得了地缘属性。这使得在许多具体事务的处理中,人们可能通过神灵的属性在血缘关系和地缘关系之间灵活转化,非血缘事务可以在血缘名义下进行,进一步削弱和掩盖了地缘特征。

血缘关系政治化和国家化的另一个过程是祖先神的国家化,这个过程同样包括两个方面:一是王室祖先神的国家化;二是国家神系统的建立。

王室祖先成为国家神灵,与国家的起源和形成同时进行。文献中的五帝时期,是首领祖先神国家化的早期阶段,《尚书·舜典》:“舜让于德弗嗣。正月上日,受终于文祖……月正元日,舜格于文祖。”《史记·五帝本纪》:“正月上日,舜受终于文祖。文祖者,尧大祖也。”尧的祖先文祖是国家的重要神灵,影响国家的政务处理。《尚书·尧典》:“岁二月,东巡狩……归,格于艺祖。用特。”记载舜巡狩归来祭祀艺祖。《礼记·曾子问》:“诸侯适天子,必告于祖,奠于祢……反亦如之。诸侯相见,必告于祢……反,必亲告于祖祢。”那么,艺祖则是指舜的近祖。禹在处理国家事务中,也向自己的祖先汇报,《墨子·非攻下》:“昔者三苗大乱,天命殛之……高阳乃命玄宫。禹亲把天之瑞令,以征有苗。”关于玄宫,《庄子·大宗师》有:

夫道,有情有信,无为无形……颛顼得之,以处玄宫。

颛顼得道后居玄宫,玄宫应是指颛顼之庙。而根据文献记载,禹为颛顼之后:

颛顼产鲧,鲧产文命,是为禹。(《大戴礼记·帝系》)

禹在处理国家大事时,在自己祖先的庙中进行。

文祖、艺祖和玄宫的例子说明,随着国与族的整合,王室祖先已经不再是单纯的血缘性神灵,同时也是带有政治性的国家的神灵。

到商代,祖先神的国家化已经完成。从甲骨文可以看到,商王的祖先可以影响政治、战争等各类人间事务,其福庇和惩戒范围已经远远超出王族,成为整个国家神灵。

贵族的祖先也进入到国家神系统当中。《尚书·盘庚》有“兹予大享于先王,尔祖其从与享之”,即商王盘庚将贵族的祖先与自己的祖先一起祭祀,这里盘庚显然不是以子孙的身份致祭,而是以国家代表的身份致祭。甲骨文也有:

其侑蔑暨伊尹(《合集》30451)

己亥卜,壳,贞侑伐于黄尹亦侑于蔑。(《合集》970)

贞侑于爻戊。(《合集》3397 反)

丁未卜,扶,侑咸戊。

丁未卜,扶,侑学戊不。

丁未卜,扶,侑咸戊、学戊乎。

丁未,扶,侑咸戊一牛不。(《甲骨缀合集》236=20098+20100)

伊尹、黄尹、蔑、爻戊、咸戊、学戊皆先臣[4],与商王同受祭祀。可见,商代已经建立了一个以包括王室祖先、贵族祖先在内的国家神系统。神灵的国家化,使祖先神突破了血缘属性,拥有了国家属性和政治属性。

在国家神的系统中,祖先的政治属性超越了血缘属性,周原甲骨文中有:

癸巳彝文武帝乙宗,贞王其邵祭成唐,

以上卜辞记录的是周人在周原建庙祭祀商先王。周人归服于商王朝,以臣僚的身份祭祀国家的神灵,所以商王祖先也作为国家神受到周人的祭祀。周人不是以子孙的身份致祭,所以无涉“民不祀非族”的限制。这说明,在国家视角下祖先神的血缘属性已经被国家神的政治属性所超越。

早期国家通过虚拟血缘、祖先神的宗教化和国家化,使祖先神在血缘属性以外拥有了国家和政治属性。神灵群体既保留了血缘外表,又具有政治内涵,这使得血缘与政治、宗族与国家、亲疏与等级联系在一起,为早期国家提供了权力构成和组织方式的合理性支持。

帝与各级祖先神构成一个完整的等级化的祖先神灵系统,兼掌社会性职能与自然性职能,为每个人提供今生的庇护与安慰,以及死后的归宿与依靠。可以说,祖先神体系基本满足了社会成员的信仰需求,这是中国最终发展出人本化的伦理文化体系而宗教色彩相对淡薄的重要原因。

虚拟血缘、祖先神的宗教化和国家化解决的主要是合理性的问题,即虚拟血缘解决了不同人群合而为一的合理性,祖先神的宗教化和国家化解决了国家权力固定于特定人群的合理性问题。但在具体的政治生活操作上依然存在重要问题,即王族成员的出身等级与其实际所控制的资源相适应的问题。在早期国家阶段,国家直接掌控的资源有限,很难为日益扩大的王族成员提供与其身份相适应的土地、人口和财富,这使得血缘与政治、宗族与国家、亲疏与等级虽然在观念上已经形成融合,但在实际操作中却缺乏稳定的物质支撑和保障,无法在社会实践上实现真正的统一。这一问题的最终解决,是西周的建立和分封制的发展。

三、分封制、宗法制与姻亲制下的血缘与地缘

中国历史早期血缘与政治的最终融合,要归功于西周分封。西周分封之所以能促成血缘与政治的融合,与西周早期能够提供丰富的资源来满足亲疏关系向等级关系转化有关。

分封制产生的机制是国家拥有征服扩张的武力,但没有长期稳定治理社会的能力,从而采取委托武装集团维持征服地区稳定而形成的制度。维持分封制的前提是国家拥有可以足够支配的土地和人口。

夏王朝的公共权力主要是在公共治水工程中形成的,战争和征服因素较少,没有大量用于分封的土地和人口。所以,夏王朝虽然也与周边部族进行战争,但授民授疆土的分封始终没有成为主流。

商人是通过战争建立起来的国家,在打败夏王朝的过程中获取了可以支配的土地和人口,从而使分封成为重要的国家组织形式。但是,商人最初征服的地区主要是夏王朝的核心区,集中于今天豫西、晋南一带[5],地域狭小。另外,通过战争手段征服的主要是夏王朝的核心集团,其他大多数地区则通过抚柔手段招附。所以,商朝最初能够用于分封的土地和人口资源有限,这使得商代的分封并不发达。商王朝稳定以后,开始向外开拓领土,将获得的土地和人口资源分封给有功的臣属。商代的分封是长时段内、分散进行的,这使得商代分封具有以下特点:一是没有完善的成系统的制度;二是零散分封的诸侯间很难形成明确的等级关系;三是土地和人口多分封给有功人员,不能集中于王室子弟,没有充足的资源把商王室的血缘亲疏直接转化为政治等级。所以,商代虽然已经在观念上完成血缘关系的政治化,但在实际的政治操作上没能把血缘和政治、宗族和国家、亲疏和等级真正融合在一起。商代的任官制度中表现出明显的尚功特性,即是体现之一。

周代的分封则不同。周人先是通过牧野之战,一举占领商人的中心区域:

武王遂征四方,凡敦国九十有九国,馘历亿有十万七千七百七十有九,俘人三亿万有二百三十,凡服国六百五十有二。(《逸周书·世俘解》)

然后通过周公三年东征,消灭了商王朝中心之外的其他地方势力:

周公相武王,诛纣伐奄,三年讨其君,驱飞廉于海隅而戮之,灭国者五十,驱虎豹犀象而远之,天下大悦。(《孟子·滕文公下》)

通过这些战争和征服,也通过迁置商遗民于洛邑、薄姑、关中等地区,造成了广大迁出地区内的权力真空,获取了大量可支配的人口和土地资源,为规模化的分封提供了物质基础。西周的分封是在短时期内、较为集中地进行的,这使得西周分封具有了不同于商代分封的特点:一是可以建立完善的系统的分封制度;二是可以建立明确的诸侯之间的等级关系;三是有充足的资源可以将王室血缘关系通过分封转化为现实中的政治关系。《左传》昭公二十八年载:“武王克商,光有天下,其兄弟之国者十有五人,姬姓之国者四十人。”《荀子·儒效篇》记载:“(周公)兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三。”《左传》僖公二十四年富辰说:“昔周公吊二叔之不咸,故封建亲戚,以蕃屏周。管、蔡、郕、霍、鲁、卫、毛、聃、郜、雍、曹、滕、毕、原、酆、郇,文之昭也。邘、晋、应、韩,武之穆也。凡、蒋、邢、茅、胙、祭,周公之胤也。”这些表明,周王室的子弟通过分封成为诸侯,血缘亲疏转化为政治等级。

由于西周的分封使王室的血缘亲属直接转化为政治权贵,政治与血缘、宗族与国家、亲疏与等级融合在一起,所以血缘关系同时也是政治关系,西周由是建立起宗法制。宗法制的前提是血缘与政治、宗族与国家的高度融合,此前的各个时代,王室都没能取得足够的资源完成这一转变,而周代则通过对商王朝政治、疆域和制度的继承,最终完成了这一转变。宗法制的建立,使国家政治体系表现为血缘体系,地缘关系被血缘关系的表象所遮蔽。

把王室亲属转化为诸侯的同时,周王室还加强了与其他政治实体的婚姻关系,通过普遍的政治婚姻与异姓诸侯也结成血缘关系,《仪礼·觐礼》载:

同姓大国,则曰伯父。其异姓,则曰伯舅。同姓小邦,则曰叔父。其异姓小邦,则曰叔舅。

这就使得周王与天下诸侯皆成兄弟甥舅,在日常的国家生活中,政治关系以血缘关系的形式出现出来。由此,整个国家中的等级关系、地缘关系都被血缘的外衣掩盖了起来。

周初的分封制度、宗法制和姻亲制相结合,解决了政治与血缘、宗族与国家的融合问题,使之合而为一,成为西周制度的重要特色和贡献。王国维在《殷周制度论》中言:

周人制度之大异于商者,一曰立子立嫡之制,由是而生宗法及丧服之制,并由是而有封建子弟之制,君天子臣诸侯之制;二曰庙数之制;三曰同姓不婚之制。此数者,皆周之所以纲纪天下……[6]453

无论立嫡制还是庙制,都是由宗族与国家完全融合而衍生出来的新变化,这些制度在西周之前已经有其端倪。只是在西周以前,因为政治与血缘没有完全融合,国家与宗族的互动中,不必然涉及政治、等级、土地、人口、财富等资源的分配与继承等问题,所以没有加以细化和制度化。而到西周以后,政治与血缘融合,国家与宗教的关联必然涉及到资源的分配与继承问题,所以对于其中涉及资源分配与继承的部分加以强化。而嫡庶身份、祭祀地位等恰恰关乎现实中的政治、经济利益分配,所以极受重视。可以说,商周制度的差异,是政治与血缘融合程度的差异导致的。

中国早期国家形成过程中,充分利用虚拟血缘关系扩大族群。同时,通过祖先神的宗教化和国家化,使国家政治呈现出浓厚的血缘色彩,西周时期的特殊历史机遇,使周人有充足的资源把血缘亲属直接转化为政治贵族,实现了政治关系与血缘关系的相互转化。血缘关系的政治化,在中国产生了深远的影响,后世国家组织形式中宗族一直发挥着重要作用,并成为中国历史发展进程中的重要特色。

就中国早期国家中的血缘关系与地缘关系的作用而言,地缘关系的作用和地位并不弱于血缘关系。但是,由于血缘关系同时也是政治关系,在处理国家、社会生活中拥有更高的灵活性和更广的适用性,在社会运作中的表面形式上占有更突出的地位,实际也发挥了重要作用的地缘关系很多时候被血缘关系掩盖起来,使整个中国先秦时期的政治、社会都呈现出强烈的血缘色彩。