无缝隙护理干预在胃镜下切除胃小间质瘤患者中的护理效果及对生活质量的影响研究

2020-02-26陈嘉瑜邓丽文张雪蝉

陈嘉瑜 邓丽文 张雪蝉

(广东省梅州市人民医院 梅州 514021)

胃间质瘤(Gastrointestinal Stromal Tumors,GIST)是一种起源于胃壁固有肌层或黏膜肌 层的间叶性肿瘤,其起源于固有肌层的胃间质瘤位置,具有恶变潜质,生物学行为难以预测,病理学家将直径小于2cm的胃间质瘤称为胃小间质瘤[1]。近年来,随着内镜黏膜下剥离术(endoscopic submucosal dissection, ESD)发展迅速,其避免了传统外科手术及腹腔镜手术创伤大、恢复慢等不利因素[2]。此项技术相对复杂,是一项精细操作,对护理提出了更高的要求[3]。本文主要探讨无缝隙护理干预在胃镜下切除胃小间质瘤患者中的护理效果及对生活质量的影响,为提高胃小间质瘤患者的护理效果及生活质量提供合理的参考,详细报道如下。

1 一般资料与方法

1.1 一般资料

选择2012年9月~2015年10月来我院进行超声内镜指导下套扎切除术治疗的61例患者作为研究对象。其中共纳入男39例,女22例;年龄22~65岁,平均年龄(48±10.3)岁。将其分成对照组与观察组,其中对照组31例,观察组30例。对照组中男21例,女10例;年龄23~65岁,平均年龄(47.65±10.65)岁。观察组中男18例,女12例;年龄22~64岁,平均年龄(49.57±10.05)岁。此次研究均得到患者知情同意,两组患者在年龄、性别以及肿瘤直径等一般资料上比较均无明显差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1对照组护理方式

对照组采用常规护理干预,给予必要的生命体征监护及健康宣教,术前8h禁食水及胃肠道准备等常规准备,并向患者介绍手术过程。同时进行适当的心理辅导,缓解患者心理负担。术中积极配合术者进行手术操作,术后指导患者改变生活方式,调整饮食结构及术后活动。

1.2.2观察组护理方式

观察组在对照组常规护理干预基础上给予无缝隙护理干预,包括:(1)对待患者的态度更加热情,改善病房环境卫生,调节到最适宜的光线及温湿度,让患者感受到护理人员的关怀、尊重;告知患者及其家属手术流程以及注意事项,赢得患者信任,提升患者治疗信心,同时消除其紧张感;(2)使用通俗易懂的语言积极与患者及家属沟通交流,用专业理论知识指导实践操作,倾听患者,观察患者的情绪并应用音乐疗法、放松疗法消除患者的焦虑不安、恐惧等负面情绪,提高患者的治疗信心;(3)术前对患者的生命体征进行监护及健康宣教,掌握患者病情以及存在的负面心理情绪,并针对个体情况进行心理疏导;(4)给予患者更多的家庭支持,为患者提供精神上的支持和帮助,并做好家属思想工作,提高家庭支持力度,主动告知患者及其家属在术后的注意事项以及生活禁忌。在指导患者改变生活方式及调整饮食结构的同时时刻关注患者心理状态,一旦发现问题及时进行疏导。根据手术情况制定出适合患者的术后康复计划 , 并指导患者进行康复训练[4]。

1.3 评价标准

(1)观察指标记录两组患者手术时间,术中出血量,并发症发生,术后腹痛、腹胀、恶心呕吐例数;(2)采用改良Barthel指数量表评定日常生活活动能力,分值越高,表示生活质量越高。

1.4 统计学方法

2 结果

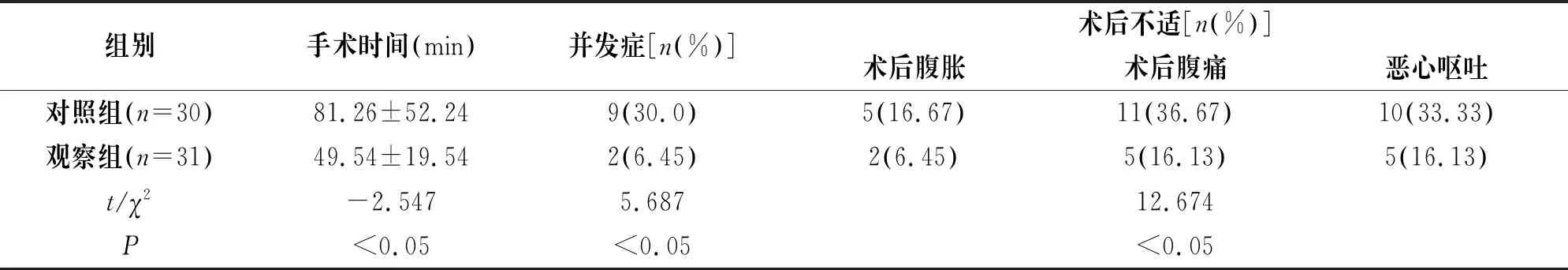

2.1 手术情况及术后不适症状发生情况比较

观察组患者手术时间少于对照组患者,两组间比较具有统计学差异(P<0.05);观察组并发症发生率以及术后不适发生率均低于对照组患者,两组间比较具有统计学差异(P<0.05),见表1。

表1 手术情况及术后不适症状发生情况比较

2.2 两组患者在不同时间点MBI评分比较

两组患者在术后首日MBI评分比较无明显差异(P>0.05);但在术后1周以及出院时,观察组MBI评分显著高于对照组,两组间比较具有统计学差异(P<0.05),见表2。

表2 两组患者在不同时间点MBI评分比较

3 讨论

胃镜下切除胃小间质瘤是在ESD技术的基础上根据间质瘤起源的不同层次采用ESE或EFR的方法[8],此技术开展给很多患者带来了福音,同时也对护理工作提出了更高的要求。本次研究表明,观察组患者手术时间、并发症发生率以及术后不适发生率均低于对照组患者,两组间比较具有统计学差异(P<0.05);两组患者在术后首日MBI评分比较无明显差异(P>0.05);但在术后1周以及出院时,观察组MBI评分显著高于对照组,两组间比较具有统计学差异(P<0.05)。

综上所述,无缝隙护理干预有利于胃镜下胃小间质瘤切除术的顺利进行,减少手术时间以及术中出血量,同时可降低并发症发生率,提高患者的生活质量,值得临床推广应用。