SiO2/C复合微球的制备及其脱除水体中 Cu(Ⅱ)和Cr(Ⅵ)的动力学和热力学

2020-02-25徐泽忠曹显志龚哲清甘杰军谢劲松韩成良

徐泽忠,曹显志,龚哲清,甘杰军,谢劲松,韩成良

(1.合肥学院分析测试中心,合肥 230601;2.东南大学材料科学与工程学院,南京 211189; 3.合肥学院化学与材料工程系,合肥 230601)

0 引 言

近年来,Cu(Ⅱ)、Cr(Ⅵ)、Pb(Ⅱ)、Co(Ⅱ)和Cd(Ⅱ)等重金属引起的水污染已经引起研究者的高度关注。水体中的这些重金属离子通常会对生态环境和人类的健康造成较大危害[1-3]。在上述重金属离子中,Cu(Ⅱ)和Cr(Ⅵ)均可以通过食物链在人体器官中累积而被认为是非常危险的重金属离子[4]。目前,脱除水体中Cu(Ⅱ)和Cr(Ⅵ)的方法较多。例如,吸附法、沉淀法、氧化还原法、离子交换法、渗透法以及膜分离[5-8]等。吸附脱除法具有可靠、经济、方便和环保等优点,为最常用的方法[9-10]。SiO2粉体材料具有环保、价廉、良好的理化性能及热稳定性,常被用作重金属吸附剂。然而,单相SiO2微球作为吸附剂在吸附后难以从水体中分离出来。为此,人们使用一些其它材料与SiO2进行复合制成复合吸附剂,一方面,可以增加其活性位点和比表面积。另一方面,又可以方便使用后的分离以及降低材料制备成本[11-13]。

本文将Stober法得到的活性SiO2微球分散于抗坏血酸(VC)水溶液中,通过水热法成功获得了SiO2/C复合微球。SEM和TEM观察发现,VC水热碳化生成的C纳米球可很好沉积在SiO2微球表面。和单相SiO2微球相比,SiO2/C复合微球能有效大容量脱除水体中的Cu(Ⅱ)和Cr(Ⅵ),且易方便分离和再生。

1 实 验

1.1 SiO2/C复合微球制备与表征

采用Stober法制备SiO2微球,以无水乙醇为溶剂,正硅酸乙酯(TEOS)为硅源,氨水为催化剂。具体过程如下:取34 mL去离子水、54.7 mL无水乙醇、6.8 mL氨水于烧杯中混合,水浴加热到80 ℃,恒温状态下,不断搅拌30 min后,缓慢加入正硅酸乙酯,待溶液开始变浑浊便停止加入,再搅拌30 min,继续缓慢滴加剩余的正硅酸乙酯(合计滴加4.5 mL)。之后,在80 ℃的恒温中继续搅拌5 h。反应结束后离心分离20 min,用乙醇离心洗涤10 min,便获得活性SiO2微球。称取0.1 g VC,加入45 mL去离子水得到VC水溶液,加入0.5 g新制备的SiO2微球,超声分散均匀后转入反应釜中,在180 ℃条件下水热反应12 h便可获得SiO2/C复合微球。采用场发射扫描电镜(日本日立,SU8010),粉末X射线衍射仪(日本理学,D/MAX2500V)和全自动比表面和孔隙率测定仪(美国康塔,Autosorb-iq)分别对产物的形态、结构和N2吸附性能进行了表征分析。

1.2 重金属吸附脱除实验

在动力学吸附研究中,室温下,向200 mL浓度均为40 mg/L Cr(Ⅵ)溶液和Cu(Ⅱ)溶液中分别加入0.2 g SiO2和SiO2/C粉体,超声分散后进行缓慢搅拌,然后,在不同时间间隔内进行取样和浓度测试,从而可获得浓度随时间变化的关系曲线。在等温吸附实验中,Cr(Ⅵ)溶液的浓度范围为0~65 mg/L,Cu(Ⅱ)溶液浓度则为0~25 mg/L,热力学实验中每个样所用溶液体积为400 mL,吸附剂用量为0.2 g,温度为室温,搅拌速率为100 r/min,吸附时间约为48 h。动力学和热力学实验中的溶液浓度测试均采用ICP-AES分析法。

2 结果与讨论

2.1 复合材料结构与形态

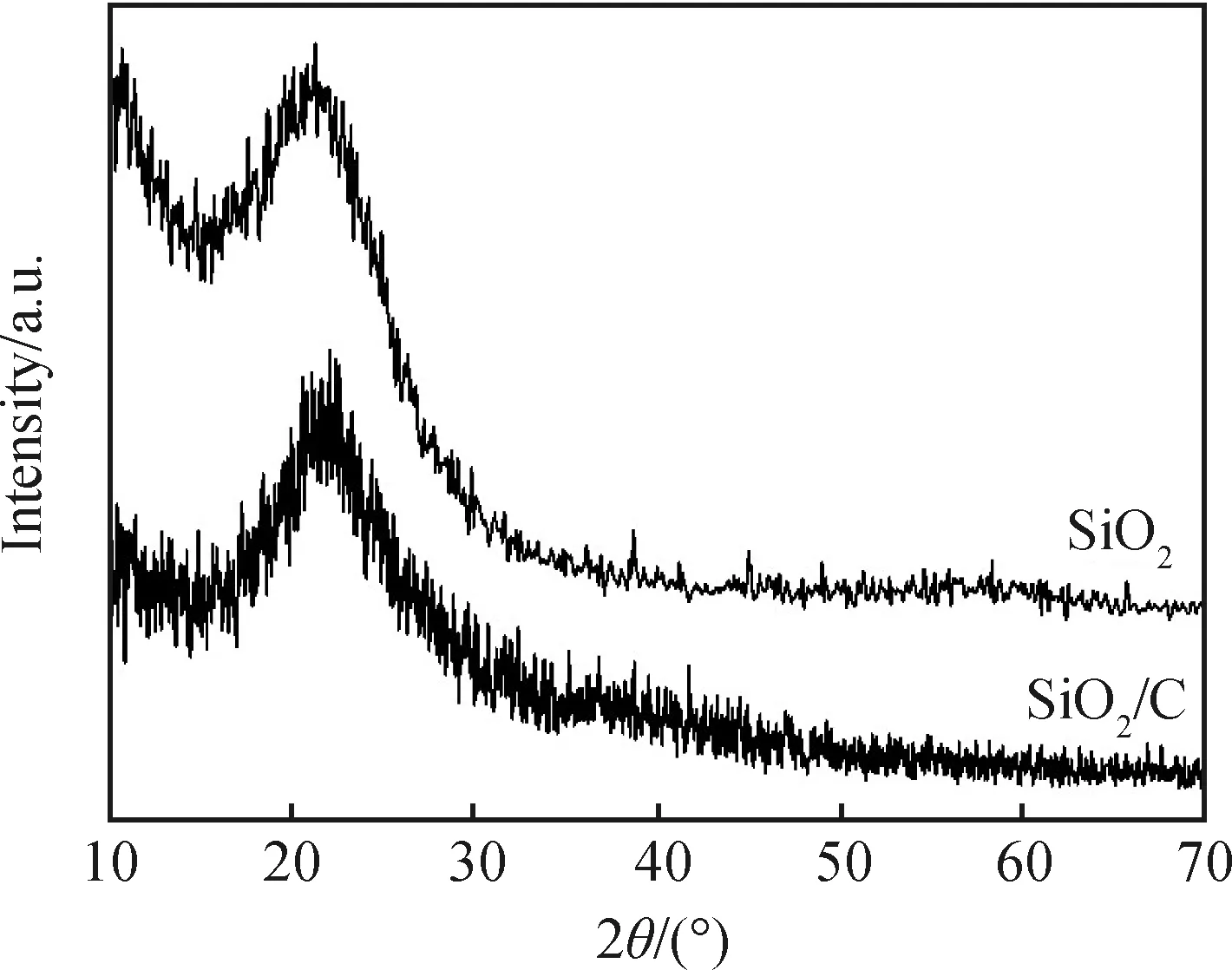

图1 SiO2和SiO2/C两种粉体XRD图谱Fig.1 XRD patterns of SiO2 and SiO2/C powders

图1为实验得到的活性SiO2和SiO2/C复合粉体的XRD图谱。由图1可见,在2θ为23°处出现一个强度较高的衍射峰,通过与SiO2块体XRD衍射峰对比分析后可知,Stober法得到的SiO2为无定型结构;同样,对于复合粉体的XRD图谱,在2θ为22.3°处也出现一个较强的衍射峰,通过与块体碳XRD衍射谱对比分析后可以得出结论:在VC-SiO2微球水热体系中形成了碳。为了更好得出碳的分布和形态,我们对产物进行了形态观察,其结果如图2所示。

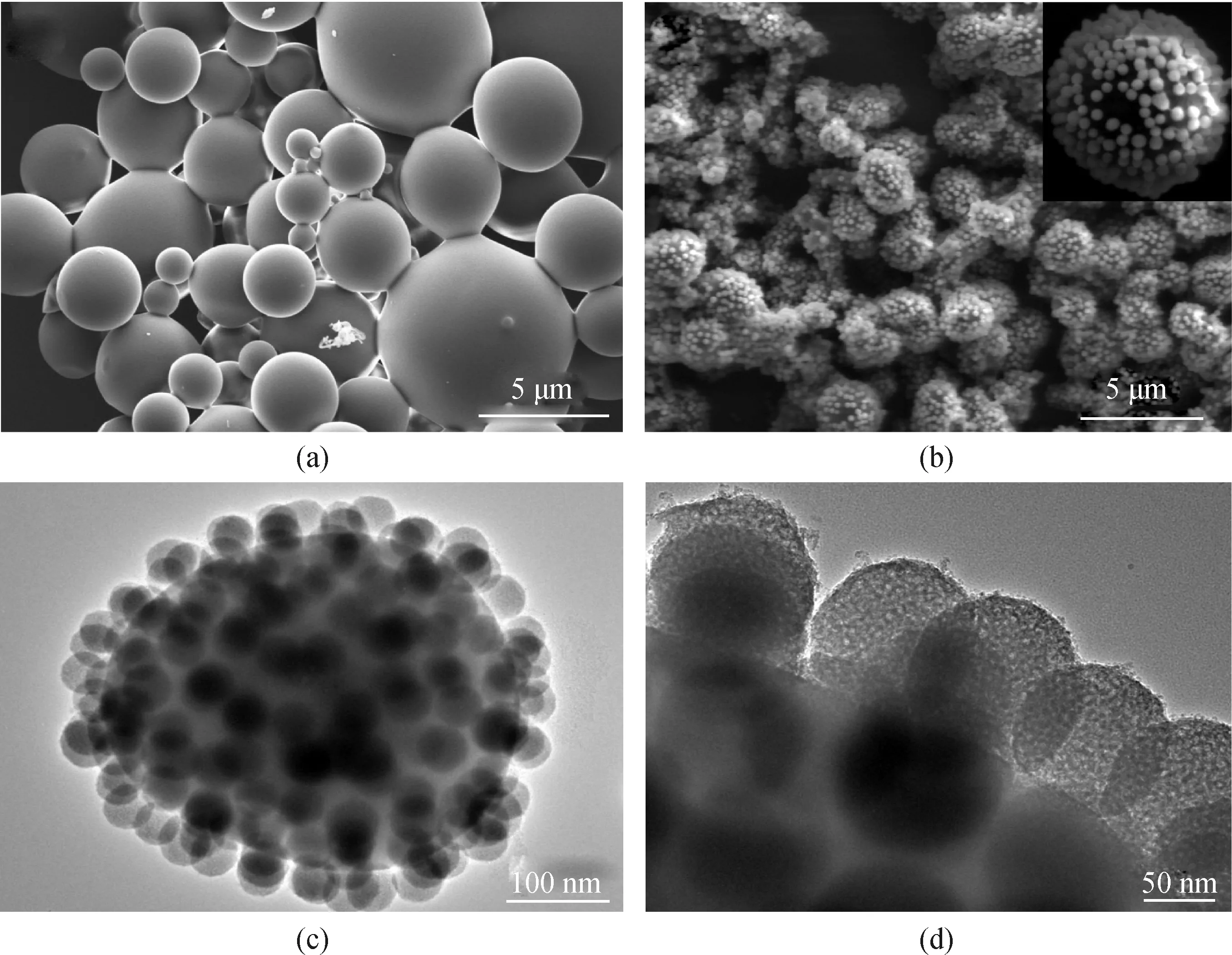

图2(a)为Stober法得到的SiO2微球照片,其粒径约为2~5 μm,表面较光滑。图2(b)和图2(c)为水热法得到的复合材料照片,从图2(b)和图2(c)中均可看出,VC在热处理时发生碳化生成的许多碳纳米球包裹在SiO2微球表面。图2(c)为复合微球的TEM照片,从图中可进一步看出,碳纳米球的粒径约为100 nm,且为多孔结构(见图2(d))。为了进一步证实高倍TEM观察到的结果,我们对产物进行了BET测试分析,结果如图3所示。初步探讨了SiO2/C复合微纳半球的形成机理(见图4)。

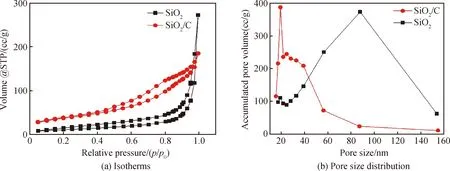

从图3(a)中可以看出,SiO2和SiO2/C复合材料的吸附-脱附曲线类似Ⅳ型吸附-脱附等温曲线,具有较明显的吸附回滞环,对应多孔毛细凝聚体系。基于毛细凝聚理论,发生毛细凝聚后,相同吸附量脱附压力总小于吸附压力。SiO2的比表面积为60 m2/g,SiO2/C复合材料的比表面积高达130 m2/g,比表面积明显增大,这是因为大量的介孔碳附着在SiO2微球上所致。实验制备的SiO2的平均孔径为85 nm,孔分布以大孔为主,实验所得的SiO2/C平均孔径为20 nm,孔分布以介孔为主,同时含有微孔和少量的大孔,呈现多级孔结构现象,吸附效果明显增强。经复合改性后,孔径明显减小,这与TEM测试结果相吻合。

图2 活性SiO2(a)和SiO2/C复合粉体(b)~(d)的形态照片

Fig.2 Morphology of SiO2(a) and SiO2/C(b)-(d)

图3 SiO2和SiO2/C N2吸脱附性能

Fig.3 Nitrogen adsorption/desorption of SiO2and SiO2/C

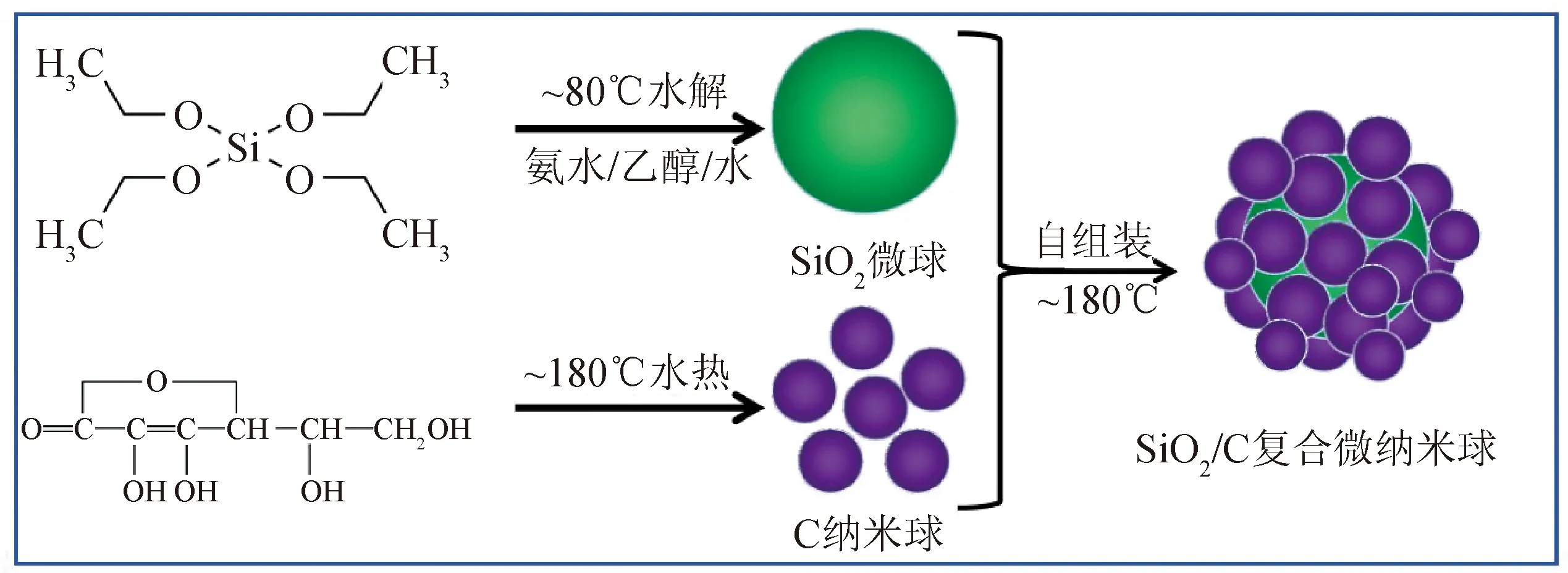

图4 SiO2/C复合微纳米球的形成机理

Fig.4 Formation mechanism of SiO2/C composite microspheres

以无水乙醇为溶剂,氨水为催化剂,正硅酸乙酯在80 ℃条件下水解制备SiO2活性微球;VC在180 ℃条件下通过水热反应制备出C纳米球,C纳米球与SiO2微球在180 ℃条件下进行自组装,进而形成SiO2/C复合微纳米球。

2.2 脱除水体中重金属离子性能

为了探究时间对吸附进程的影响,在不同时间间隔(t)内取样测定Cu(Ⅱ)、和Cr(Ⅵ)的浓度(Ct),吸附量(qt)可以用式(1)来计算得到。

(1)

式中,C0为初始浓度,mg/L;V为吸附溶液体积,L;m为吸附剂质量,g。

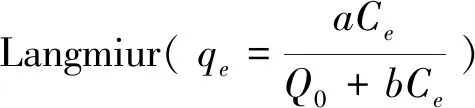

结果如图5所示,SiO2和SiO2/C复合材料分别对Cu(Ⅱ)和Cr(Ⅵ)进行吸附,在吸附的初始阶段,吸附容量随着吸附时间的增加而逐渐增大,一定时间后,吸附容量渐趋稳定,吸附达到平衡。随着时间的推移,SiO2/C复合材料对Cu(Ⅱ)和Cr(Ⅵ)的吸附速率明显比SiO2要快,且吸附容量较大,可见,复合材料吸附更彻底,吸附效果明显较优。通过动力学模型对数据的拟合分析,得到两种材料对 Cu(Ⅱ)和Cr(Ⅵ)的吸附动力学曲线均满足准一阶动力学方程。

图5 两种材料脱除水体中Cu(Ⅱ)(a),(b)和 Cr(Ⅵ) (c),(d)的动力学曲线

Fig.5 Kinetics of Cu(Ⅱ)(a), (b) and Cr(Ⅵ) (c),(d) onto SiO2and SiO2/C materials

图6 SiO2和SiO2/C吸附Cu(Ⅱ)(a),(b)和Cr(Ⅵ) (c),(d)的等温曲线

Fig.6 Isotherms of Cu(Ⅱ)(a), (b) and Cr(Ⅵ) (c),(d) onto SiO2and SiO2/C

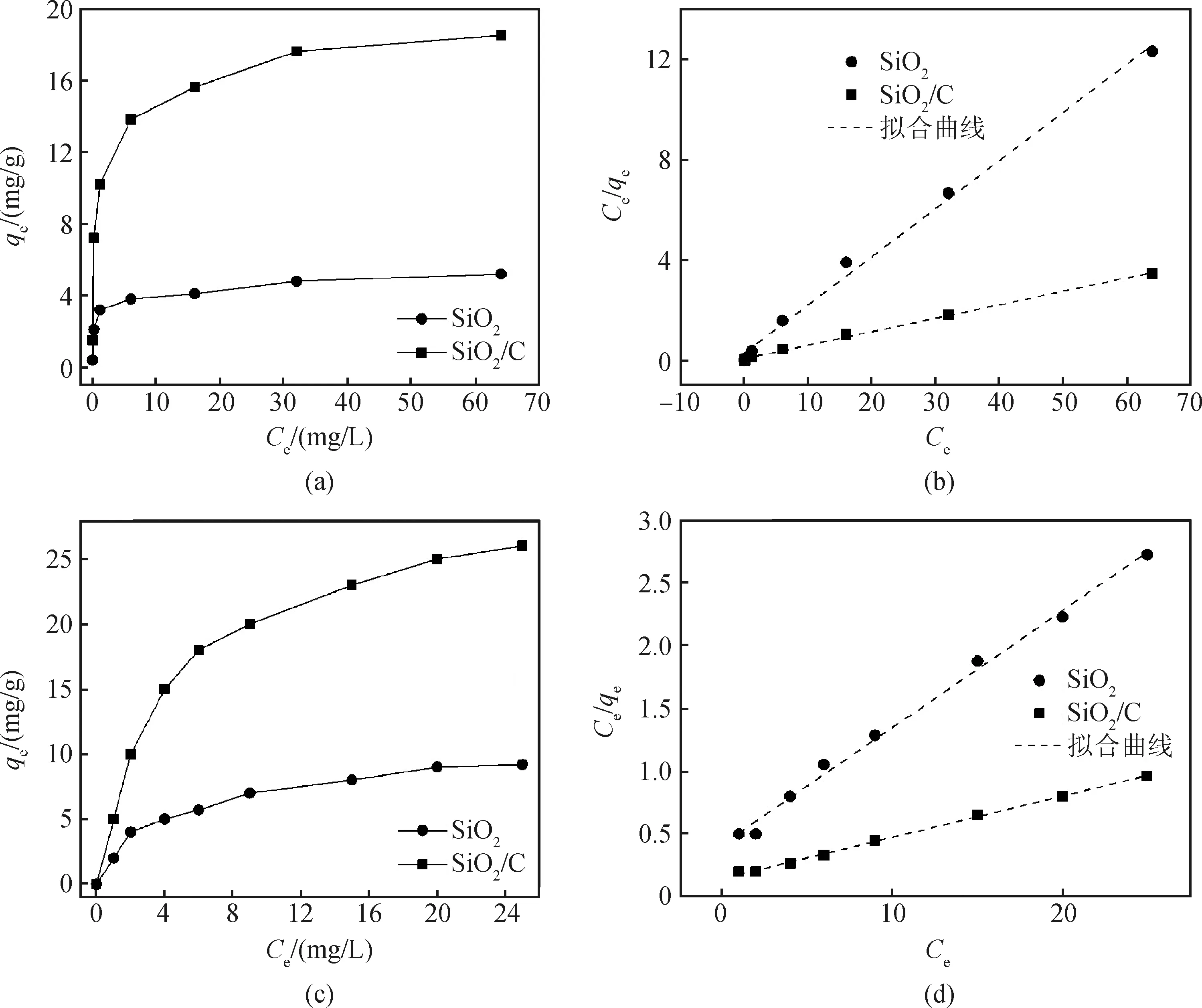

由图7可知,SiO2/C复合材料第一次对Cu(Ⅱ)和Cr(Ⅵ)的去除率为98.5%、95.5%,在之后5次吸附实验中,去除率分别为97.5%、95%;97%、94.5%;96.5%、94%;96%、93.5%;95.5%、93%,复合材料对重金属的去除能力无明显下降,表明SiO2/C复合材料对Cu(Ⅱ)和Cr(Ⅵ)的吸附能力较强且有很好的稳定性,可重复使用。

图7 吸附剂的吸附稳定性

Fig.7 Adsorption stability of the adsorbent

3 结 论

(1)采用Stober法制备SiO2微球,将此法制得的活性SiO2微球分散于抗坏血酸(VC)水溶液中,通过水热法成功制得了SiO2/C复合微球。

(2)SiO2/C复合微球对Cu(Ⅱ)和Cr(Ⅵ)有比较优异的吸附性能,这主要是由于水热碳化法制备的SiO2/C复合微球,提高了SiO2的比表面积,且此法制备的复合微球具有丰富的空隙结构,进行吸附时可以提供更多的吸附活性位点,通过BET孔径分布曲线分析得知,该复合微球具有大孔-介孔-微孔的多级孔结构,该孔隙结构有利于吸附分子在颗粒间流动,比单一孔结构材料具有更好的吸附性能。

(3)SiO2和SiO2/C对Cu(Ⅱ)和Cr(Ⅵ)的吸附动力学满足准一阶动力学方程,吸附热力学过程符合Langmuir模型。

(4)实验发现,样品经循环使用6次后,吸附率仅仅微弱下降,表明该复合微球吸附能力较强且稳定性较好,可重复使用。