粤港澳大湾区经济带综合承载力评价及时空格局演变研究

2020-02-24盖宏伟张海琪刘珊珊

盖宏伟 张海琪 刘珊珊

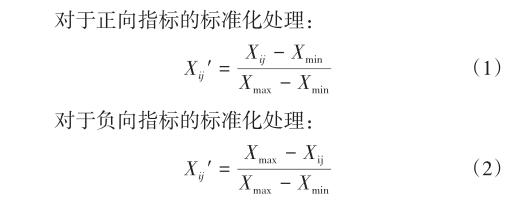

摘要:为探讨粤港澳大湾区综合承载力的现状与未来发展趋势,从经济社会系统、资源能源系统以及环境系统三个方面构建评价指标体系,采用状态空间模型对粤港澳大湾区综合承载力的时空演变状态进行分析。结果表明:(1)2008—2017年大湾区经济带综合承载力未达到临界超载或可载状态,且整体呈下降趋势;(2)从空间分布特征看,大湾区内部各城市综合承载力整体上空间分化逐渐减弱,综合承载力指数呈下降趋势,但2014年之后大部分城市的综合承载力不断增强,广州、深圳、澳门、珠海的提升幅度最大;(3)进一步利用变异系数分析发现,经济社会系统、资源能源系统的变异系数与综合承载力变异系数走向相吻合,空间分异特征减弱,但环境系统综合承载力的空间分异特征逐渐明显。

关键词:大湾区经济带;综合承载力;时空演变;空间分化

中图分类号:F205文献标识码: ADOI:10.3969/j.issn.1003-8256.2020.03.012

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

基金项目:河北省社会科学发展研究课题(2019031204008)

0引言

综合承载力是指在可持续发展理念下,在一定的时间范围、空间范围内,某区域综合承载力系统对人类社会经济活动承受能力的表现。我国正处在快速城市化、新型工业化与农业现代化互动发展的关键期,部分区域环境承载力状况出现了较为明显的问题。衡量区域绿色发展水平的首要前提是进行综合承载力评价,关于综合承载力的研究已经取得了大量且富有价值的成果,由最初的土地、水单一要素系统承载力评价向多要素综合承载力评价发展,评价方法由熵权TOPSIS模型[1]、层次分析法、德尔菲法[2]、状态空间法[3]等逐渐呈现多样化发展趋势。研究区域既有对单个省市的研究,又有对整个经济带、城市群的研究。随着我国城市群、经济带的发展,诸如津京冀城市

群[4]、“一带一路”西北城市群[5]、珠三角城市群[6]的综合承载力评价研究也逐渐增多。已有综合承载力评价中所构建的指标体系包含经济社会系统、资源能源系统、环境系统等方面,为本文的研究提供了相关参考,但是也存在着选取指标普遍性不足,样本容量偏少,不具有代表性,不能有效反映实际情况等问题。

作为我国大型城市群之一的粤港澳大湾区不仅带动了整个广东省的经济发展,更带动泛珠三角地区的发展,是国家推动港澳地区经济发展、促进港澳深度回归的有效方式,同时也是我国参与世界经济发展格局的重要阵地,其重要性日益凸显。近年来,大湾区经济发展格局不断开放,聚集来自世界各地的资金、人才、科技要素,创新成果的不断产生,推动新兴产业集聚的衍生与发展。但资源短缺与环境污染成为制约粤港澳大湾区规划战略实施的瓶颈问题。为此,本文通过构建粤港澳大湾区经济带城市综合承载力评价指标体系,利用状态空间模型对粤港澳大湾区11个城市综合承载力指数值进行测度,并对粤港澳大湾区经济带综合承载力时空格局演变特征进行研究,为实现大湾区生态资源环境可持续发展,推动大湾区逐步向世界优质生活圈的方向发展,同时将大湾区不断建设为我国“一带一路”建设的重要支撑领域、全球经济活跃区、国家级科技创新发展中心,为“一国两制”理论的发展奠定实践基础,推动大湾区向世界级城市群和国际一流湾区的方向发展。

1研究区域与研究方法

1.1研究区域概况

本文以2008—2017年粤港澳大湾区城市群的各子系统以及综合承载力为研究对象,同时结合国家两个五年规划深入分析2008年、2011年、2014年和2017年大湾区11个城市资源环境综合承载力的变动情况。

1.2研究数据来源与处理

通过对广东省9个城市2008—2017年国民经济和社会发展统计公报、环保局、统计局并结合各城市公布的2009—2018年统计年鉴搜集相关指标数据,而香港和澳门的指标数据主要来源于香港统计署、2008—2017年香港空气指数报告、澳门统计局以及两个特别行政区所公布的2009—2018年统计年鉴。对于部分城市水资源拥有量数据的缺失,以当年人均电资源的拥有量进行代替,人均道路面积的缺失以人均绿化面积进行代替。本文对评价指标体系(表1)中的指标X1、X4、X11、X14、X15、X16理想值的选取主要依据国家十三五规划的目标值,对垃圾无害化处理(X19)指标的理想值根据“十三五”卫生与健康规划进行选取,指标X7、X8、X9、X10的理想值选取广东省和港澳2008—2017年的平均值,其余指标数据的理想值则选取2008—2017年全国平均值,最后利用ArcGIS 10.0对2008年、2011年、2014年、2017年大湾区城市综合承载力的空间分布特征进行分析。

1.3指标体系选取与模型构建

1.3.1综合承载力评价指标体系的选取

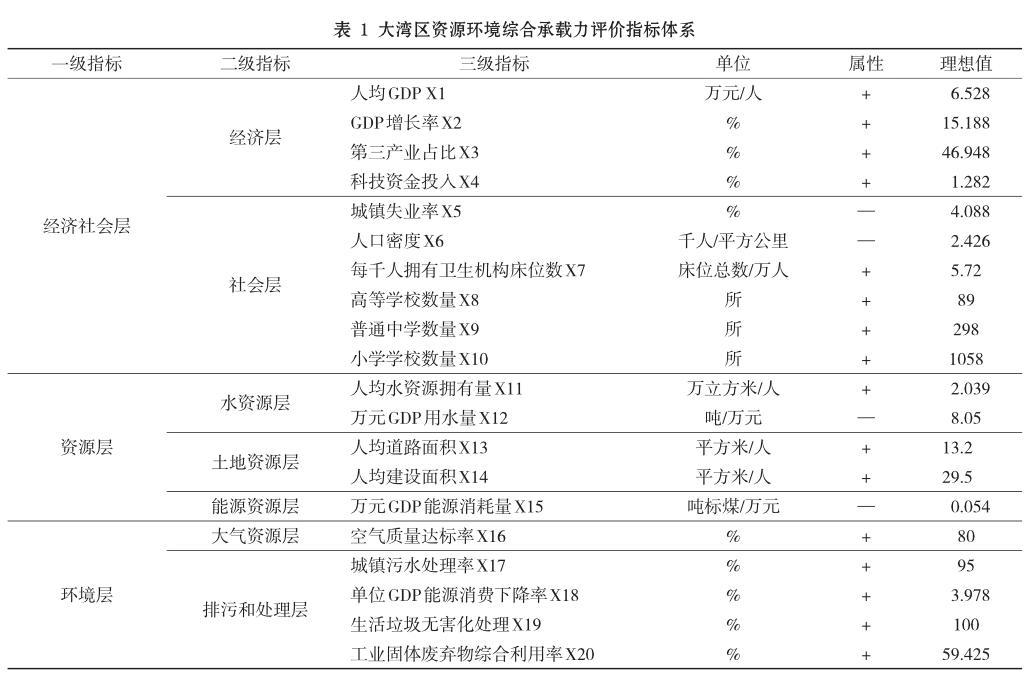

大湾区是一个开放的复杂系统,具有生态环境的复杂性、中心结构的动态性以及制度多元性的特征。为此,本文借鉴尚勇敏(2019)[3]、曾浩(2019)[7]对城市群指标体系的选取,采用状态空间模型方法以粤港澳大湾区的经济社会、资源利用以及环境三个系统为一级指标構建资源环境综合承载力评价指标体系,并下设7个二级指标和20个三级指标,采用熵权法计算各指标的权重值,如表1所示。

1.3.2模型的构建

(1)根据指标属性进行标准化处理。

2.2.2区域差异分析

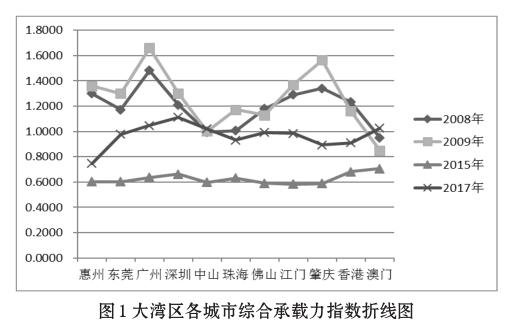

了解大湾区各城市近10年综合承载力变化趋势之后,为分析国家“十二五”规划、“十三五”规划下各城市综合承载力的变化趋势,本文选取2008年、2011年、2014年、2017年數据进行分析,采用ArcGIS 10.0工具绘制大湾区内部各城市四年综合承载力空间分布图,如图2所示。

(1)从区域空间差异来看,大湾区内部各城市综合承载力整体上空间分化逐渐减弱,综合承载力相比于2008年呈下降趋势。2014年大湾区内部各城市综合承载力均处于超载状态,澳门综合承载力较稳定且始终处于超载状态,但以珠海、江门、中山为一体的珠江西岸综合承载力2008年处于临界超载状态,2011年珠海处于超载状态,其他两个城市处于临界超载状态,2014年、2017年综合承载力处于超载状态,整体呈现下降趋势。此外,珠江东岸、珠三角经济腹地以及香港的综合承载力变动幅度较大,整体上处于下降趋势,但深圳的综合承载力不断增强,基本处于超载状态,高于大湾区综合承载力的平均值。

(2)从整体变动幅度来看,大湾区内部各城市综合承载力整体上处于下降趋势。综合承载力不断下降的城市包括:惠州、东莞、佛山、江门、肇庆、香港,占大湾区城市总量的55%;惠州、肇庆的波动幅度较大,综合承载力水平由可载状态变为超载状态。中山、珠海、江门为一体的珠江西岸近十年综合承载力低于大湾区综合承载力的平均值,但通过对比2014年和2017各城市综合承载力指数发现,2017年各城市积极遵循“十三五”规划发展纲要,鼓励生态文明建设,转变经济发展方式,构建绿色循环发展体系,综合承载力虽得到提升但各城市变动幅度大小不同。深圳、澳门、珠海、广州的综合承载力不断增强,其余城市综合承载力指数提升幅度较小。

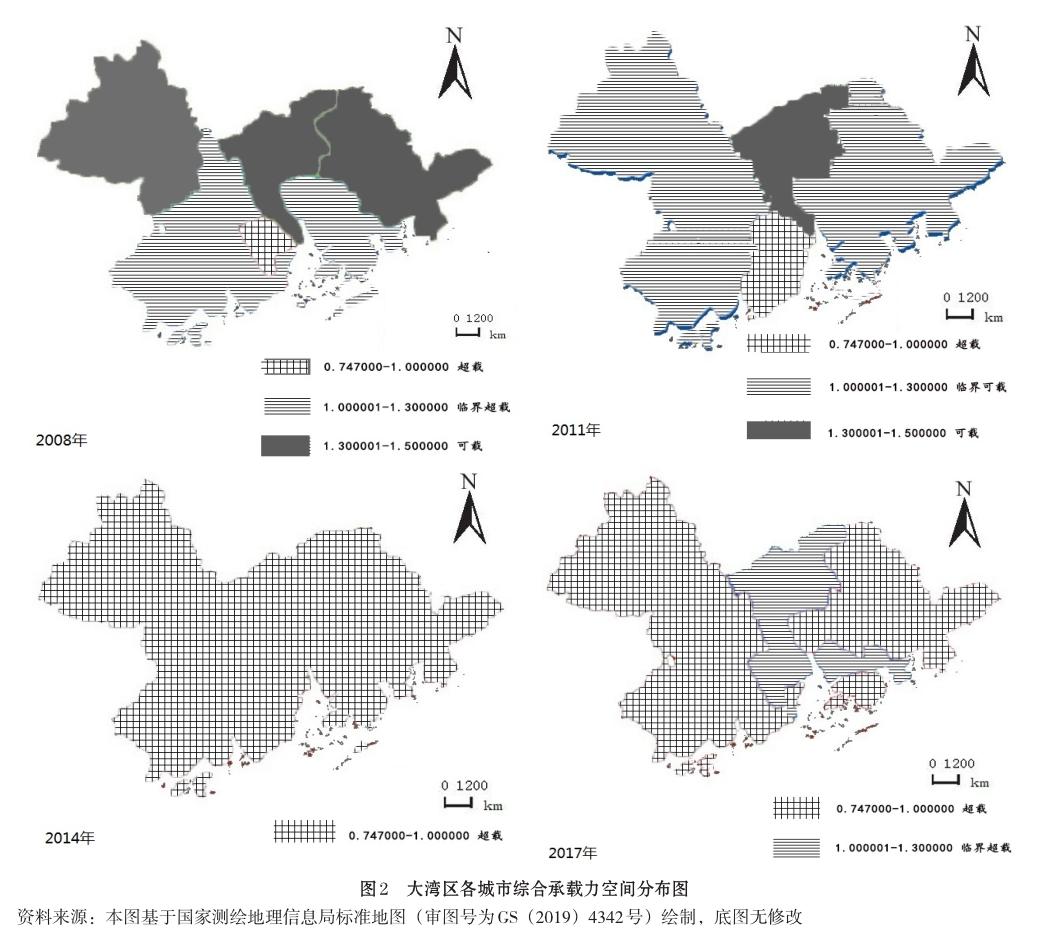

2.3大湾区内各城市综合承载力的变异系数分析

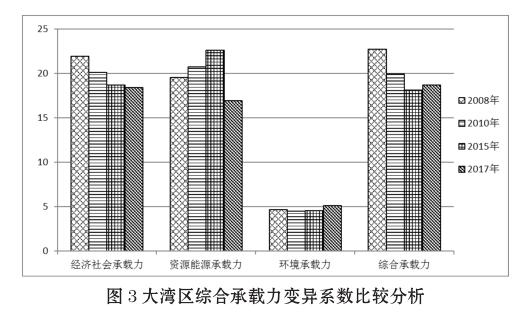

为了解大湾区内部各城市资源环境综合承载力空间分布差异的原因,本文利用变异系数对观测值之间的变异程度进行分析,在统计学中该方法被定义为标准差率,当对两组或两组以上数据进行分析时,需比较原始数据当中的标准差和平均值,其公式C =(S/-X )×100%。变异系数可以有效消除变量之间因单位不同造成的影响。2008年、2011年、2014年、2017年大湾区内各城市综合承载力以及各子系统承载力的变异系数比较如图3所示。

从经济社会承载力的变异系数来看,由图3可以明显看出经济社会承载力变异系数处于下降趋势,大湾区经济社会承载力的变异系数在2008年、2011年、2014年和2017年分别为21.94%、20.12%、18.65%和18.39%。说明在国家两个五年规划下大湾区内各城市之间的经济社会变异程度弱化。“十二五”规划中首次提出以科学发展为主题,追求经济发展的长效机制,强调转变经济发展方式,逐步完善公共服务建设体系,满足人民生活需求;广东省结合国家“十二五”规划的战略要求,提出“双转移”的区域发展战略、推进与港澳地区合作的战略目标、开展官方型和半官方科技中介协同运行的模式,提高市场运作效率,为“十三五”规划奠定良好经济基础。在国家“十三五”规划战略布局下,大湾区内部各城市积极贯彻党中央推出的五大绿色发展理念,在追求经济稳步增长的同时注重生态文明建设,同时“十三五”期间国家重点推出“大众创业,万众创新”的战略发展要求,在“一带一路”政策的助力下,大湾区深化科技创新合作,建设科技创新平台促进大湾区创新圈的发展,并取得一定的成效。

从资源能源承载力的变异系数来看,2014年之前大湾区各城市资源能源承载力的变异系数分别为19.55%、20.74%、22.62%,变异系数不断增加,表明2014年之前大湾区内部各城市资源能源系统的空间分异特征显著。2017年资源能源承载力变异系数为16.93%,相比于2014年下降5.69%,空间分异特征又趋于弱化。总体来看,大湾区内部各城市资源能源系统的空间分异特征不断弱化。2014年在“十二五”规划战略指导下详细定位香港在国家发展战略规划下的重要功能,开展香港与珠三角地区在人才领域的合作,但合作主要集中于广深两大核心城市与香港之间的经济合作,受“虹吸效应”的影响,广州、深圳两地吸引周边地区人才、资金的聚集,人口的大量集中,一定程度上减少人均资源拥有数量,同时产业集聚的发展增加能源资源的消耗量,在“十二五”规划期间经济的发展对资源能源的依赖性较大,一定程度上增加能源资源变异系数,资源能源系统的空间分异特征显著。但在“十三五”规划以及《粤港澳大湾区发展规划纲要》的指导下,深入促进珠三角地区与香港、澳门地区之间的交流合作,经济开放程度不断增强,开展“引进来”与“走出去”相协调的合作交流方式,改变广州、深圳两大核心城市与港澳合作的局面,创建珠三角自主创新示范园区,实施创新要素的相对集聚,减小经济发展对能源资源的依赖性。此外,由“双核”向“多中心网络化”格局的转变一定程度上弱化广州、深圳两地“虹吸效应”的影响,发挥核心城市的技术外溢效应,实现经济发展方式的转变,弱化大湾区内部资源能源系统的空间分异特征。

从环境承载力变异系数来看,由图3可以看出环境承载力系统的变动幅度不大,大湾区环境承载力的变异系数分别为4.64%、4.51%、4.53%、5.13%,总体上看空间分异特征逐渐明显。通过观察2008年、2011年、2014年和2017年大湾区环境承载力指数发现,2008年江门的环境承载力指数最高达到1.1056,肇庆的环境承载力指数最低为0.8718,相差0.2338;2011年环境承载力指数的最高值(江门,1.0684)与最低值(东莞,0.9636)相差0.1045,比2008年环境承载力系统的空间分异特征减弱;2014年各城市的环境承载力指数普遍呈下降趋势,但2017年大湾区内部各城市的环境承载力指数更是低于2014年各城市环境承载力。相比于、2014年,2017年香港承载力下降幅度最大。随着香港人口数量的增加,为解决市民宜居问题,开展填海造陆活动,造成生态用地的破坏。同时私家车数量的增加、建筑业以及发电厂排放污染物的增加,导致香港出现大气污染问题,环境承载力指数呈下降趋势。

从综合承载力变异系数来看,大湾区内部各城市的空间分异特征逐渐减弱。比较2008年、2011年、2014年和2017年大湾区城市群各子系统以及综合承载力的变异系数发现,综合承载力变异系数与经济社会系统变异系数和资源能源承载力变异系数走向相吻合,说明在“十二五规划取得阶段性成果的基础之上,为“十三五”规划的实施起到良好导向作用,各城市积极开展区域合作,稳增长、调结构、重创新,追求綠色可持续发展。同时也从侧面表明,对于地区综合承载力的评估要从经济单方面考虑转向经济、社会、资源、环境整体性考虑。

3结论与启示

3.1结论

(1)通过对2008—2017年大湾区经济带综合承载力以及各子系统承载力的历史演进分析之后发现,大湾区经济带综合承载力没有达到临界超载或可载状态,且整体上呈下降趋势。主要原因在于各子系统综合承载力的变化,其中经济社会系统的承载力基本处于过载和超载状态,环境系统的承载力仅2014年处于临界超载状态,其余几年大湾区各城市的承载力水平均为超载状态,但近10年湾区内部各城市资源能源系统承载力始终处于过载状态。由于珠三角地区城镇化进程的加快,珠三角经济腹地以及珠江西岸的部分城市第二产业产值所占比重较大,经济发展的过程中对资源能源的依赖性较强,能源资源消耗量增加,同时港澳能源资源的稀缺性,一定程度上造成大湾区资源能源系统的承载力处于过载状态,进而降低大湾区综合承载力指数。

(2)从大湾区各城市综合承载力的空间分布特征来看,总体上2008—2017年大湾区各城市综合承载力指数差异较小,并且广州、惠州、肇庆、江门的综合承载力状态与大湾区城市群综合承载力状态相一致,分布区域上广州、深圳、惠州、江门四地的资源环境综合承载力居于前列,中山、江门、珠海为一体的珠江西岸城市资源环境综合承载力指数相差不大,但以广州、肇庆、佛山为一体的珠江三角经济腹地城市资源环境综合承载力指数相差较大。从空间分布特征来看,大湾区内部各城市综合承载力整体上空间分化逐渐减弱,综合承载力指数呈下降趋势,但2014年之后大部分城市的综合承载力不断增强,广州、深圳、澳门、珠海的提升幅度最大。说明各城市积极贯彻落实国家“十三五”规划战略要求,从长远、全局和系统的角度出发,在追求经济中高速增长的同时,开展生态环境保护建设以及能源资源的节约使用。同时积极落实“十三五”规划中的创新驱动战略,以人才发展为支撑,追求科技创新,不仅有助于推动港澳和粤地区产业结构的优化升级,提升大湾区资源环境综合承载力,还有助于将大湾区打造成世界优质生活圈。

(3)从大湾区各城市综合承载力以及各子系统的变异系数来看,经济社会系统、资源能源系统的变异系数与综合承载力变异系数走向相吻合,空间分异特征减弱,但环境系统综合承载力的空间分异特征逐渐明显。这是由于在国家政策的推动下,粤地区由广州、深圳双核城市开始向珠海、广州、深圳多中心发展,推动珠江东岸、珠江西岸以及珠三角经济腹地之间的协同发展。同时,在双核城市的辐射带动下,广东省着力发展高新技术企业,推动珠三角地区自主创新示范园区的建立,以科技产业的发展推动可持续性发展,弱化城市资源环境综合承载力的空间分异。但21世纪以来港澳城市环境问题不断严重,人口的高度密集、海岸带人口的集聚促使城市建设面积高速扩张。此外,私家车数量的增加,城市垃圾污染严重进一步降低港澳生态环境质量,一定程度上增加大湾区环境承载力变异系数,促使湾区内部环境系统空间分异逐渐明显。3.2启示

3.2.1优化产业结构,推动可持续性发展

大力发展高新技术产业,推动产业结构优化升级是促进大湾区经济发展模式向集约型增长转变的关键因素。发挥深惠莞三地在高新技术产业方面的集聚效应,珠海、肇庆珠江西岸在制造业方面的优势,将传统制造业与深惠莞地区的高新技术产业相结合,推动传统制造业的优化升级。同时,充分发挥四大核心城市的技术外溢效应,带动周边地区以及泛珠三角地区经济的发展,以广州为核心打造广佛肇城市圈,致力于现代制造业和服务业的发展;以深圳为核心打造港深惠莞城市圈,致力于发展金融业和服务业;以澳门为核心打造澳珠中江城市圈,致力于旅游业以及绿色经济的发展。形成核心城市带动、中小城市联动发展的局面,推动大湾区产业结构的优化升级。

3.2.2追求科技创新,开展创新驱动战略

科技创新对产业发展具有强大的辐射带动力,越来越多国家致力于打造全球科技创新中心。为将湾区打造成引领经济转型的国际科技创新中心,首先,需整合科技资源要素,湾区内部各城市在资源方面具有强大的互补性。如香港具有优越的科技研发环境和国际化的技术基础,但是研发资金欠缺,企业的参与程度低,深圳高新技术产业资源雄厚,产业基础设施完善。为此大湾区的各城市在集中优势实施差异化发展的同时,更要协同联动发展,建立区域一体化的市场秩序和科技资源共享机制,打破区域间的资金壁垒、技术壁垒、人才壁垒,促进科技的整体发展。其次,要推动高等教育集群发展,将湾区内广州、深圳、香港、澳门四大核心城市群的高等教育迈向世界一流水平发展,将粤地区珠海、佛山以及东莞城市群的高等教育建设成为国内一流水平,打造科研团队,培育高端创新人才;最后,要提高知识成果的转化率,创建科技平台与高新技术企业之间的有效结合,培养和增强企业创新能力,推动大湾区内部科技产业体系的创新发展。

3.2.3坚持绿色理念,开发利用新能源

实现“十三五”发展目标,解决城市发展过程中生态破坏的难题,必须牢固树立五大发展理念并积极贯彻落实。要想将湾区打造成世界优质生活圈,需加强生态文明建设,遵循绿色可持续发展的原则。首先,对于能源资源短缺的问题,湾区内部需加快海洋资源的开发利用,实现海洋要素与其他要素的融合发展,整合陆海资源,发展海上风电、海洋医药以及海洋服务业等高端清洁产业。同时粤地区严格控制企业对能源资源的损耗量,开展绿色税收体系,鼓励企业积极使用新能源,发展低碳技术;其次,对于大气污染问题,广东省9市需优化产业结构,积极转变经济发展方式,在加强粤地区产业结构绿化升级的基础之上,加强生态环境问责法制化建设是有效治理大气污染的根本。针对港澳地区汽车尾气排放问题,香港、澳门两地应采取鼓励与限制并举的多层次绿色税收体系,将税额的征收比例与汽油消耗量、尾气排放量相结合,进一步完善港澳两地的车船税收制度,在限制汽车尾气排放量的同时,降低新能源汽车的税收征收额,完善绿色税收优惠政策,鼓励市民低碳行为的发展。

參考文献:

[1]张晓娟,周启刚.基于熵权TOPSIS和灰色模型的土地承载力评价与预测——以三峡库区为例[J].资源开发与市场, 2017, 33(6): 666-671.

[2]刘金花,郑璐,董光龙,等.平原地区资源环境承载力评价与短板要素分析——以山东省平原县为例[J].中国农业资源与区划, 2019, 40(2): 79-88.

[3]尚勇敏,王振.长江经济带城市资源环境承载力评价及影响因素[J].上海经济研究, 2019(7): 14-25,44.

[4]王振坡,朱丹,王丽艳.区域协同下京津冀城市群城市综合承载力评价[J].首都经济贸易大学学报, 2018, 20(6): 73-81.

[5]程广斌,龙文.丝绸之路经济带我国西北段城市群资源环境承载力的实证分析[J].华东经济管理, 2016, 30(9): 41-48.

[6]段佩利,刘曙光,尹鹏.区域开发强度与资源环境承载力耦合协调分析——以中国沿海城市群为例[J].资源开发与市场, 2018, 34(7): 930-934,1009.

[7]曾浩,申俊,江婧.长江经济带资源环境承载力评价及时空格局演变研究[J].南水北调与水利科技, 2019, 17(3): 89-96.

[8]杨林,黄震环,张仁寿,等.粤港澳大湾区科技金融资源配置效率研究[J].亚太经济, 2019(4): 129-135,152.

[9]陈德宁,陈军才,刘冬林.粤港澳大湾区视域下内地与澳门经济耦合实证研究[J].学术论坛, 2019, 42(3): 89-97.

[10]张宗法,陈雪.粤港澳大湾区科技创新共同体建设思路与对策研究[J].科技管理研究, 2019, 39(14): 81-85.

[11]武文霞.粤港澳大湾区城市群协同发展路径探讨[J].江淮论坛, 2019(4): 29-34.

[12]万军,李新,关杨,等.坚持共保共享绿色发展建设粤港澳美丽大湾区[J].环境保护, 2019, 47(7): 8-11.

[13]蔡岚.粤港澳大湾区大气污染联动治理机制研究——制度性集体行动理论的视域[J].学术研究, 2019(1): 56-63,177-178.

[14]王玉明.粤港澳大湾区环境治理合作的回顾与展望[J].哈尔滨工业大学学报(社会科学版), 2018, 20(1): 117-126.

[15]汪晗,代晓玲,聂鑫.基于泰尔指数的粤港澳大湾区碳生产率差异分析[J].科技管理研究, 2019, 39(12): 214-221.

[16]曹小曙.粤港澳大湾区区域经济一体化的理论与实践进展[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版), 2019, 27(5): 120-130.

Study on the Evolution of Time and Space Pattern of Comprehensive Carrying Capacity Evaluation of Guangdong-Hong Kong-Marco Greater Bay Area

GAI Hongwei,ZHANG Haiqi,LIU Shanshan

(College of Law and Law, Yanshan University, Qinhuangdao 066004, China)

Abstract: In order to explore the status quo and future development trend of the comprehensive carrying capacity of Dawan District in Guangdong-Hong Kong-Marco Greater Bay Area, the evaluation index system is constructed from three aspects: economic and social system, resource and energy system and environmental system. The state space model is used to comprehensively carry the comprehensive bearing of Guangdong-Hong Kong-Marco Greater Bay Area;. The temporal and spatial evolution of force is analyzed. The results show that: (1) The comprehensive carrying capacity of the economic belt of Dawan District in 2008—2017 did not reach the critical overload or loadable state, and the overall trend showed a downward trend. (2) From the perspective of spatial distribution characteristics, the overall spatial carrying capacity of the cities within the Dawan District has gradually weakened, and the comprehensive carrying capacity index has shown a downward trend. However, the comprehensive carrying capacity of most cities after 2014 has been continuously enhanced, Guangzhou, Shenzhen, Macau and Zhuhai have the largest increase. (3) Further analysis of the coefficient of variation found that the coefficient of variation of the economic and social systems, resource and energy systems is consistent with the trend of the coefficient of variation of comprehensive bearing capacity, and the spatial differentiation characteristics are weakened, but the spatial differentiation characteristics of the comprehensive carrying capacity of the environmental system are gradually becoming obvious.

Keywords: Guangdong-Hong Kong-Marco Greater Bay Area; comprehensive carrying capacity; space-time evolution; spatial differentiation