東向西向的困惑: 從祭祀的站位看禮秩的尊卑

——《大唐開元禮》劄記之四

2020-02-23吴麗娱

吴麗娱

校勘《大唐開元禮》吉禮郊祀時,常常會遇到一些問題。除了涉及制度,還有一些是技術性、常規性的,也有些對古人而言甚至是常識。如果回到唐朝當時的場景中,或許不一定難於解決,但對於不熟悉禮制的今人而言,往往不得要領或爲之所困。其中祭祀者的站位方向就是較集中的問題之一。祭祀中皇帝以及在“有司攝事”時替他行主祭的太尉,承擔次一級神位奠獻的分獻官以及亞獻和終獻的祀官公卿,還有承擔傳遞和服務之職的執事官等,都有站位問題。儘管吉禮的每一卷内容用語多有重複,但並不代表可以完全照抄,不加分辨。不同版本或同版本的各卷所表述或規定之方位不同,其中固必有正、誤之别;也有多個版本雖然所述方位一致,但是仔細分辨之下,可以知道竟然完全錯誤。那麽,如何發現問題並判斷其中的正誤?瞭解這一點對讀書和校勘無疑都是有必要的。以下就圍繞這一問題,按程序先舉例説明其中的同異,再來分析其致誤的原因及判斷的標準。本篇引文爲筆者初步整理的校勘本,以日本静嘉堂藏本爲底本,長春圖書館藏天禄琳琅本(簡稱“長春本”)、文淵閣四庫全書本(簡稱“文淵閣本”)、國家圖書館藏李璋煜鈔本(簡稱“國圖本”)、臺灣圖書館藏葉恭綽舊藏清初鈔本(簡稱“臺圖本”)及清人校訂之洪氏公善堂本(簡稱“公善堂本”)爲參校本,並參以宋版《通典·開元禮纂類》,以下不再一一説明。

一、 《奠玉帛》的朝向和奠獻方位問題

《開元禮》郊廟祭祀部分共七十八卷,本文的討論主要集中於圜丘(冬至、祈穀、雩祀)和明堂祭祀的八卷中。其主祀對象均爲昊天上帝,配帝分爲高祖(冬至、祈穀)、太宗(雩祀)、睿宗(明堂)。諸儀程序基本一致,除了《齋戒》《陳設》《省牲器》等準備活動以及皇帝親祀獨有的《鑾駕出宫》《鑾駕還宫》之外,祭祀的主要過程是由《奠玉帛》《進熟》兩部分組成,以下我們就圍繞這兩部分舉例説明站位中發生的問題和歧異。

奠玉帛是玉器和幣帛的奠獻。親祀内容包括皇帝從臨時休憩之地的行宫到達祭祀所在“大次”之前,祀官“入實尊罍玉幣”和掃除等的最後準備工作,以及從祀官及其他參加者迎接鑾駕,皇帝接受大珪、鎮珪等玉器和玉幣(帛),然後向主祭的昊天上帝與配帝奠獻的經過。另外陪祭的其他神祇也由獻官履行奠獻之職。有司攝事各卷承擔主祭乃太尉,除無迎接皇帝和接受玉幣的隆重儀式之外,奠獻程式則一如親祀。雖然在皇帝或太尉擔任初獻之外,還有其他官員擔任亞獻和終獻,另外還有對其他陪祀神祇所行奠獻,但由於其程序或仿照皇帝,或被簡略,故這裏的討論主要圍繞皇帝親祀和太尉攝祀的初獻流程來進行。

1. 圜丘

《大唐開元禮》卷四《皇帝冬至祀圜丘·奠玉帛》有曰:

正座配座太祝跪取玉幣於篚,各立於尊所,諸太祝俱取玉及幣,亦各立於尊所。太常卿引皇帝,《太和之樂》作……皇帝升壇,北向立,樂止。正座太祝加玉於幣,以授侍中。侍中奉玉幣東向進,皇帝搢鎮圭,受玉幣……太常卿引皇帝進,北面跪奠於昊天上帝神座,俛伏,興。太常卿引皇帝少退,北向再拜訖,太常卿引皇帝立於西方,東向。配座太祝以幣授侍中,侍中奉幣(1)“奉幣”原作“受幣”,據北宋版《通典》卷一○九《皇帝冬至祀圜丘》改,上海人民出版社,2008年, 578頁。北向進,皇帝受幣。太常卿引皇帝進,東面跪奠於高祖神堯皇帝神座,俛伏,興。太常卿引皇帝少退,東向再拜訖,登歌止。太常卿引皇帝,樂作;皇帝降自南陛,還版位,西向立,樂止。(2)此處讀者可參見《大唐開元禮》卷四,影印洪氏公善堂本,民族出版社,2000年,40—41頁;文淵閣本,上海古籍出版社,1987年,73—74頁。

可以看出,奠玉帛基本分爲兩節,第一節是皇帝向昊天上帝(即正座)獻玉幣,第二節是皇帝向配帝高祖(即配座)獻玉幣。都説明侍中的傳遞,皇帝的進退、站位、跪拜方向等。所載方向諸本與《通典》卷九《皇帝冬至祀圓丘》基本無差。惟太常卿引皇帝立於“西方,東向”,静嘉堂本原作“東方,西向”,但已校同《通典》及下卷攝儀。這樣一來,版本引起的差異問題便不大了。

但圜丘諸儀情況並不完全一致。祈穀二卷基本同於冬至,問題最大的是雩祀一儀。《大唐開元禮》卷八《皇帝孟夏雩祀於圜丘·奠玉帛》,内中“侍中奉玉幣東向進”,静嘉堂本、公善堂本及長春本、國圖本、臺圖本都作“西向進”,惟文淵閣本從《通典》及《開元禮》卷四冬至、卷六祈穀作“東向”。下文配帝由高祖改爲太宗,“侍中奉幣北向進”,則前者亦作“西向進”,後者改作北向;皇帝“東面跪奠於太宗”則静嘉堂本、長春本等作西面,文淵閣本、公善堂本從冬至、祈穀儀改作東面;皇帝祭後立於“西方,東向(或“面”)”,静嘉堂本則作“東方,西向”。

同樣,在卷九《孟夏雩祀於圜丘有司攝事》的攝儀中,負責傳遞玉幣者從侍中改爲太祝。但在向配帝進獻前“太祝以幣北向授太尉”的“北向”,静嘉堂本及長春本等作“東向”,惟公善堂本改爲“北向”。(3)以上可參見《大唐開元禮》卷八、卷九,公善堂本,65、70頁;文淵閣本,104—105、111頁。

那麽,如何確定其正誤呢?圜丘三儀程序本來一致,故《通典》的冬至祀圜丘其實包括了其他兩儀在内,祈穀、雩祀中的站位問題完全可以比照圜丘儀解決,也即應與前儀一致,但這只是初步的。由於還要涉及下面的内容,即使《通典》也難以保證不誤,所以我們還應知道決定方位的基本原則,這樣纔能從理性上做出準確的判斷。

以上方位問題是在祭祀活動的過程中産生的,所以判斷其正誤問題,勢必要涉及祭祀的主體,也就是祭祀的對象與祭祀者。研究玉帛奠獻的過程,可以將他們分爲三個層次: 第一,天帝和配帝也即祭祀的主神;第二,皇帝和太尉也即最高層次的主祭者(其他祭祀官員不涉及方位者可以忽略);第三,擔任傳遞和服務之職的官員。雖然在主神之外還有陪祭的神位和輔祭的祀官,但敍述簡單,基本可以忽略不計。

祭祀是尊崇天帝祖宗,因此就尊卑而言,天帝和配帝最尊。而在三個層次中,也首先要弄清祭祀主神的位置。依照《開元禮》郊天所安排的位置,是於祀日未明五刻,“設昊天上帝神座於壇上之中央,南向,席以稁秸。設太宗文武聖皇帝神座於東方,西向”,因此二神位分别是坐北朝南和坐東朝西的方向。北向爲最尊,東向爲次尊,在圜丘和明堂諸儀中,無論天帝、配帝變與不變,其座位朝向則基本相同。

其次尊者便是主祭(或云擔任初獻)的皇帝或太尉。他們所佔據的位置也是祭祀的中心,不過其方位和朝向要由神位所在來決定。由於二神座分别是坐北朝南和坐東朝西,這樣面朝他們的皇帝或太尉相對便必須是“北向”和“東向”,如此形成固定不變的組合。這樣來判斷,上引文中皇帝北面跪奠天帝没有問題,但“東面跪奠於太宗”,静嘉堂本、長春本等作“西面”就是錯誤的了。同樣,皇帝祭後如果是“東方,西向”也是錯誤的,因爲下面還要“東向再拜”,中間没有變,站位方向不應相反。

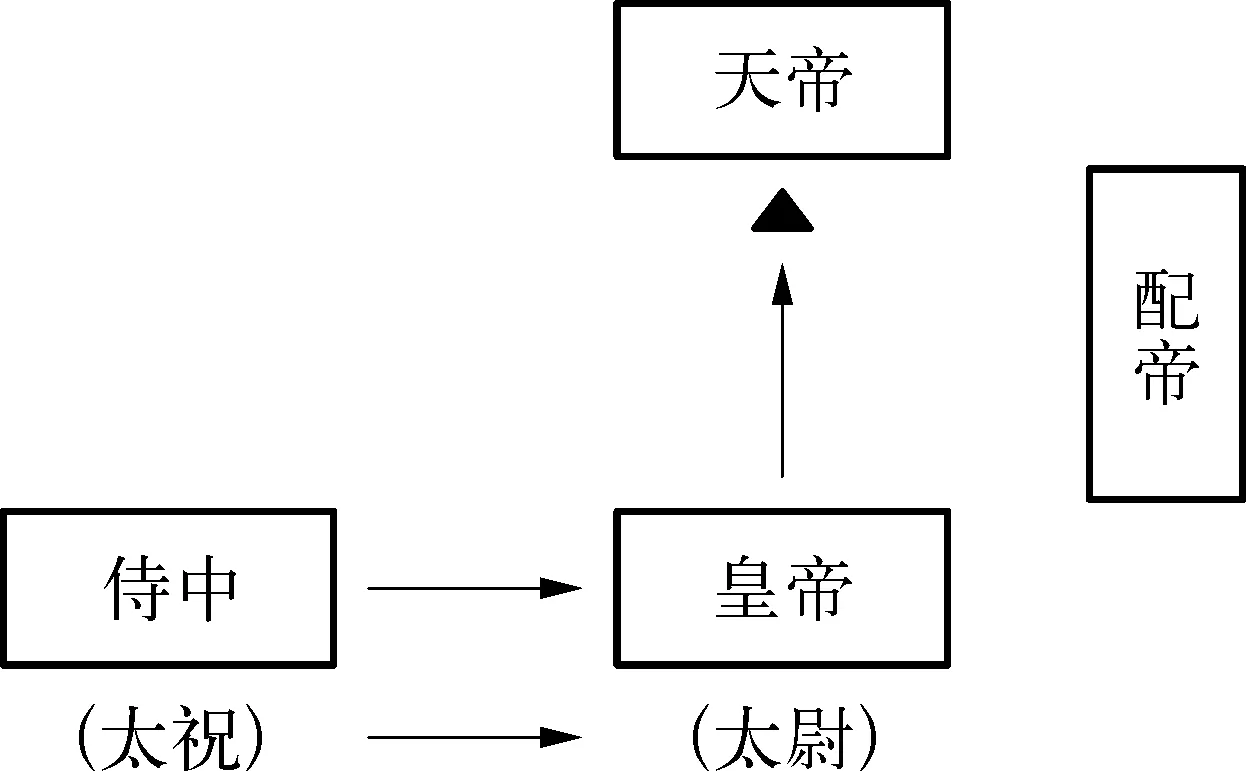

其三是更在下者也即負責傳遞事務的官員。其位置固是以皇帝爲中心,但方位卻往往難於確定。這是因爲他們的站位,不僅要考慮與皇帝交接的方便,也不能忽略神位的所在。如前所述皇帝北向奠獻天帝,侍中奉進玉幣有東向、西向兩種説法,兩種各在皇帝的左右,似乎都是從側面傳給皇帝而没有什麽妨礙。但如西向則侍中居於東方,與配帝同側,這便成了侍中向皇帝進幣是以尊向卑了。故静嘉堂本、公善堂本的“西向進”是有問題的,而文淵閣本從《通典》及《開元禮》卷四冬至、卷六祈穀作“東向”纔是更合理的。而皇帝奠玉幣完成後,方“降自南陛,還版位,西向立”,也即回到尊位面向群臣,但仍不是平時朝廷的北面之尊(見圖1)。

圖1 奠玉帛(天帝)

圖2 奠玉帛(配帝)

同樣,當皇帝或太尉東向跪奠配帝高祖或太宗時(見圖2),對進奉玉幣的官員(侍中或太祝)也有北向、西向和東向的不同説法。由於皇帝是東向,所以北向是在皇帝的右手側邊,也是於皇帝最無妨礙的一方。假如西向,是侍中站在配帝同一方向,且面向皇帝無疑是僭越。東向則是與皇帝同向,且須站在皇帝的背後,這就更加無法完成傳遞任務,故只有文淵閣本從《通典》及卷四冬至、卷六祈穀作北向纔是合理的。

2. 明堂

《大唐開元禮》卷一○《皇帝季秋大享於明堂》也載皇帝的親奠如下:

謁者引諸獻官俱詣東陛升堂,立於尊所。太祝與諸獻官皆跪取玉幣於篚,立於東南隅,西向北上。配帝太祝立於西南隅,東向北上。五方帝、五帝、五官諸太祝及獻官又取幣於篚,立於尊所。太常卿引皇帝,《太和》之樂作……皇帝升堂,北向立,樂止。太祝加玉於幣以授侍中,侍中奉玉幣西向進,皇帝搢鎮圭,受玉 幣…… 太常卿引皇帝進,北面跪奠於昊天上帝神座(4)“神座”下,公善堂本有“前”字。,俛伏,興。太常卿引皇帝立於南方,北面。五方帝之太祝奉玉幣,各奠於其神座,還尊所。皇帝再拜訖,太祝又以配帝之幣授侍中,侍中奉幣北向進,皇帝受幣。太常卿引皇帝進,東面跪奠於睿宗大聖真皇帝神座前,俛伏,興。太常卿引皇帝立於西方,東向。五帝之獻官各奠幣於神座,五官之祝次奠幣於神座,各還尊所。皇帝再拜訖,登歌止。太常卿引皇帝,樂作;皇帝降自南陛,還版位,西向立,樂止。(5)參見《大唐開元禮》卷一○,公善堂本,76頁;文淵閣本,118頁。

明堂的主祀神位爲昊天上帝,配帝爲睿宗。祭祀程序與圜丘相似,皇帝跪奠的方位也分别是北向與東向。不一樣的是,明堂在昊天上帝的主祀之外,更强調對五方帝、五帝、五官的奠獻。它們的奠獻分别排在皇帝奠獻天帝和配帝之後,由祀官(太祝)進行。但如將它們排除,則對皇帝的程序並不造成改變。因此這裏皇帝對配帝,《通典》卷一一○《皇帝季秋大享於明堂》(6)《通典》卷一一○《皇帝季秋大享於明堂》,北宋版,590頁。及静嘉堂、長春等諸本原作“西向跪奠”,明顯是有問題的,文淵閣及公善堂本已改作“東向”。又下文太常卿引皇帝立,《通典》及諸本原作“東方,西向(或面)”,惟文淵閣本改爲“西方,東向”。卷一一攝儀雖皇帝跪奠於睿宗諸本皆作東向,但諸本末句仍作“謁者引太尉少退,西向立”,也應從文淵閣本改爲東向立。這是由於皇帝拜後仍要面向神位,故位居“西方,東向”,纔是皇帝對配帝始終應有的站位方向。

但問題在於這裏執事官傳遞的方向也與圜丘各儀有參差。其中天帝,諸本與《通典》明堂同,作“侍中奉玉幣西向進”,與圜丘各儀相反,但是卷一一攝儀仍作“東向”(7)參見《大唐開元禮》卷一一,公善堂本,82頁。。配帝諸本與《通典》卷一一○基本一致,亦作“侍中奉幣西向進”;惟文淵閣本作“北向”同於圜丘。那麽應當如何判斷,又如何解釋、處理這些不同呢?

筆者認爲,既然天帝和配帝位置不變,則明堂皇帝和執事官的方位本來都應當與圜丘基本一致。但執事官的傳遞爲何有不同呢?這裏須注意天帝和配帝取幣太祝原本的站位即與圜丘三儀説法有别。圜丘三儀僅説“立於尊所”,明堂天帝太祝所在位置卻是“東南隅,西向北上”。這決定了天帝太祝“加玉於幣”授侍中必須是西向,侍中奉玉幣進皇帝仍是西向,形成一條綫,而不能單獨將侍中改成“東向”。反之配帝太祝由於是“立於西南隅,東向北上”,所以若掉頭“西向進”,則與東向站位的皇帝方向相反而愈走愈遠,碰不上面。文淵閣本改“北向”與圜丘三儀相同,纔能無所妨礙。

但是明堂正座太祝和侍中的站位如果是東方,西向,則與配帝神座爲同側,這正與上面所説尊卑原則有妨礙。那麽這一問題應如何解釋以及是如何産生的呢?我認爲其關鍵在於明堂的主祀原來是五方帝而不是昊天上帝。雖然在《開元禮》以昊天取代,但五方帝等仍被給以次一等的重要地位。《大唐開元禮》卷一○《明堂·陳設》部分言神位設置有云:

祀日,未明五刻,太史令、郊社令升設昊天上帝神座於明堂太室之内中央,南向,席以稁秸。設睿宗大聖真皇帝神座於上帝之東南,西向,席以莞。設青帝於木室,西向;赤帝於火室,北向;黄帝於太室南户之西,北向;白帝於金室,東向;黑帝於水室,南向;席皆以稁秸。設太昊、炎帝、軒轅、少昊、顓頊之座,各於五方帝之左,俱内向,差退。若非明堂五室,皆如雩壇設座之禮。設五官之座於明堂之庭,各於其方(8)各於其方,文淵閣本從下卷攝儀作“各依其方”。,俱内向,席皆以莞。設神位各於座首(9)以上參見《大唐開元禮》卷一○,公善堂本,75頁。。

這一設置,説明在昊天上帝和配帝所居明堂中央的太室之外,還分佈有金木水火土五室,分别置放五方帝和五帝,最周邊則是明堂之庭的五官。這種置放方式,很像是圜丘的按等分成(層),事實上,雩祀的祭祀神位與明堂相似,就是將五方帝、五帝、五官置於一、二等及壇下。只不過,圜丘的皇帝奠獻在壇上最高層,執事官傳遞之際不會受其他層次的影響。但明堂太室與他五室均在一層,則其間的位置關係就不是簡單的南北或東西向了,並且太祝位置的分設或許就與原先明堂中五方帝的祭祀有關。

這種設置關係,或者還要結合五方帝地位的猶疑與轉變來考慮。我在討論明堂禮的奠玉帛問題時曾發現,《開元禮》陳述主要神祇的“尊罍玉帛”,竟將五方帝列在配帝之前。而皇帝奠獻天帝之後,也要等著五方帝太祝奉幣奠五方帝後,纔轉而向配帝神座行禮。這説明某種程度上,五方帝還在被作爲主神對待。討論這一情況,筆者認爲很可能是編纂《開元禮》的官員,在抄録和“折衷”《貞觀》《顯慶》二禮的過程中産生的一些疑惑和問題。它們説明,五方帝的地位並非如想象的那樣絶對和簡單(10)吴麗娱《從經學的折衷到禮制的折衷——由〈開元禮〉五方帝問題所想到的》,《文史》2017年第4輯,153—155頁;並參《〈開元禮〉五方帝祭祀補考——〈大唐開元禮〉札記之三》,《隋唐遼宋金元史論叢》第9輯,2019年,45—61頁。。

而有一個地方的寫法也許可以配合這種現象。即上文中“配帝太祝立於西南隅,東向北上”的配帝,在標點本《通典》明堂儀中被寫作“五方帝、五配帝”,這説明所依據的明、清各本如此,查北宋版《通典》也如是(11)見標點本《通典》卷一一○,中華書局,1988年,2850頁;北宋版《通典》,590頁。。這一寫法似乎明顯存在錯誤,由於五方帝下無五配帝,“五”字本就是多餘的,加之下文又提到“五方帝、五官(標點本《通典》中間增加了“五帝”)諸太祝及獻官又取幣於篚”,是有所重複,所以今天所見無論任何一個版本的《大唐開元禮》,也都是一致作“配帝”而不是“五方帝、五配帝”。不知道《通典》的點校者是何以對此句加以保留而未予校正。不過,這倒使人從中得到啓發。揣摩《通典》原意,如果將“五”字取消,下文改作“五帝、五官”,則全句讀起來不算不通。

不知道《通典》的意圖是否如此。但會不會《開元禮》最早的版本中,有以昊天太祝居於一方,而以五方帝太祝和配帝太祝居另一方的安排?若其如此,那與上面所説明堂五方帝列在主位的情況倒是一致。如果從五方帝出發,確實太祝需要放在不同部位,也就無法完全用原來的主從尊卑原則來限制了。或者雖非如此,但在將五方帝的正座之位换爲昊天,而改作陪祀之後,仍未能注意到其中方向上的矛盾?要知道,這些方位的混亂,不但出現在明堂,也較多地出現在雩祀,而這二儀恰恰是曾以五方帝爲主祀而改爲陪祀的。這就不能不讓我們産生這樣的聯想,即這裏的問題都是由於明堂神位的改變發生的,無論是意圖上、寫法上的矛盾都可以理解。只是,雖然這樣可以推知内中的形成原因,瞭解關於祀官站位和傳遞方向的不合理處,某些地方卻不得不隨從原書的邏輯而將錯就錯了。

二、 《進熟》諸節的朝向和方位問題

進熟是祭祀最主要的環節和高潮,包括奠酒及讀祝版、祭酒飲福與進俎授胙等程序。雖然神位及皇帝奠獻朝向與奠玉帛相比仍基本不變,但各節程序之間,卻增加了許多不同之處。

1. 奠酒及讀祝版

仍以《大唐開元禮》卷四《皇帝冬至祀於圜丘·進熟》來説明:

当前通过机械化技术能够有效提升残膜回收效率,通过建立完善的机械化配套作业方式能够简化田间作业基本次数,降低田间各类大型机械设备的碾轧,确保农田生产机械化水平不断提升。通过农田残膜回收机械化技术应用能够全面降低农业生产中的白色污染,通过相关实践数据表明,通过机械化技术应用残膜回收率能够达到84.24%以上。

太常卿引皇帝,樂作;皇帝詣壇,升自南陛,訖,樂止……太常卿引皇帝詣昊天上帝神座前,北面跪,奠爵,俛伏,興。太常卿引皇帝少退,北向立,樂止。太祝持版進於神座之右,東面跪,讀祝文曰……訖,興,皇帝再拜。初讀祝文訖,樂作;太祝進,跪奠版(12)“跪”字原無,從《通典》及下卷同句補,文淵閣本、公善堂本同。於神座,興,還尊所,皇帝拜訖,樂止。

太常卿引皇帝詣配帝酒尊所,執尊者舉冪,侍中取爵於坫,進,皇帝受爵,侍中贊酌汎齊訖,樂作。太常卿引皇帝,進高祖神堯皇帝神座前,東面跪,奠爵,俛伏,興。太常卿引皇帝少退,東向立,樂止。太祝持版進於神座之左,北面跪,讀祝文曰……訖,興,皇帝再拜。初讀祝文訖,樂作;太祝進,跪奠版於神座,興,還尊所,皇帝拜訖,樂止。(13)參見《大唐開元禮》卷四《皇帝冬至祀於圜丘·進熟》,公善堂本41—42頁;文淵閣本74—75頁。

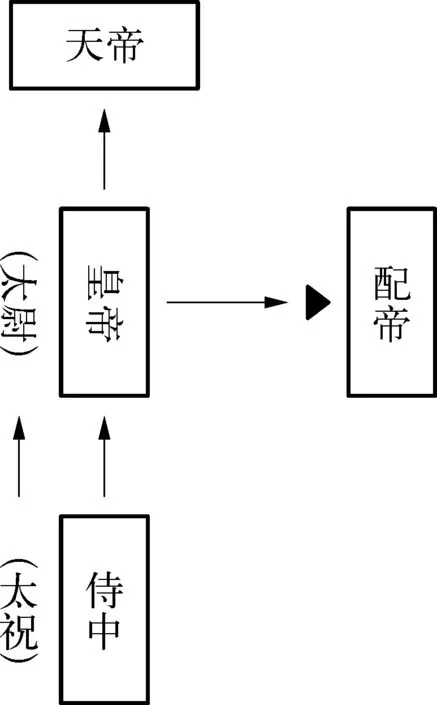

此兩段記載了皇帝酌酒進獻,和太祝進讀祝版奠版的過程。奠獻的神主依然是上帝和配帝,因此皇帝跪奠的方向仍分别是北向和東向。但在《開元禮》卷八雩祀儀對配帝太宗,皇帝“東向跪奠爵”和“西方,東向”,原也作西向和東方西向,只是静嘉堂本及公善堂本均作了修改。更值得注意的是在太祝讀祝版一節,圜丘三儀亦不是完全一致。如雩祀儀對昊天上帝,“太祝持版進於神座之右,東向跪”的“東向”諸本作“西向”,下文“西方,東向”均作“東方,西向”,也僅有公善堂本完全改同冬至儀。

那麽對太祝讀祝版的方向應如何把握呢?這裏仍然應弄清方位。由於祝版是向神座上祝詞,所以先是在皇帝完成對昊天上帝的初次奠酒後,由太祝持版來到神座的右邊。這個右邊是就昊天上帝的正面右手而言。所以太祝所在是昊天之西,面對神座讀祝版一定是東向,這個方向仍然是以東爲上。静嘉堂本、文淵閣本及公善堂本均没有糾正這一錯誤,很可能只是依據諸本的一致性,而未參考前卷並作方向考察的緣故。

同樣,對於配帝,也是在皇帝東向奠爵後,由太祝進到配帝神座的左手邊,也就是它的南端,故只能是“北面跪讀祝文”了,仍是以北爲上。但《開元禮》卷九有司攝事,諸本卻都誤作“配帝之太祝持版進於神座之右”,神座之右等於是居於配帝的上方,也即坐北朝南的位置,尊卑之位完全顛倒了,包括静嘉堂本、文淵閣本乃至公善堂本竟都没有加以糾正,可見祭祀方位的混亂的確是一個《開元禮》校勘中值得認真思考的問題。

以下是同書卷一○《皇帝季秋大享於明堂·進熟》:

太常卿引皇帝,樂作;皇帝自南陛升堂,樂止……太常卿引皇帝進昊天上帝神座前,北面跪奠爵,俛伏,興。太常卿引皇帝立於南方,北向。太祝一人持版進於皇帝之右,西面跪讀祝文曰……訖,興,皇帝再拜。初讀祝文訖,樂作。太祝進,跪奠版於天帝神座,興(14)“進”下原無“跪”字,“興”原作“前”。《通典》明堂儀及諸本同。據《通典》冬至儀及卷四、卷六補改,下配帝太祝二字補同。,還尊所。皇帝拜訖,樂止。

太常卿引皇帝詣配帝酒尊所,執尊者舉冪,侍中取爵於坫,進,皇帝受爵。侍中贊酌汎齊訖,樂作。太常卿引皇帝進睿宗大聖真皇帝神座前,東面跪,奠爵,俛伏,興。太常卿引皇帝立於西方,東向。謁者五人引五方帝之太祝詣罍洗,盥手,俱取匏爵於坫,酌汎齊,各進奠於其神座前,還尊所,樂止。配帝太祝一人持版進於皇帝之右,北面跪讀祝文曰……訖,興,皇帝再拜。初讀祝文訖,樂作。太祝進,跪奠版於神座,興,還尊所。皇帝拜訖,樂止。(15)原文參見《大唐開元禮》卷一○《皇帝季秋大享於明堂·進熟》,公善堂本77—78頁;文淵閣本119—120頁。

可以看出明堂進熟部分的文字與冬至儀類似。只是和奠玉幣一樣,中間增加了對五方帝等的奠酒。這對皇帝本人的活動並無太多影響,但類似方位的問題也仍然在諸本中發生。例如“太常卿引皇帝進睿宗大聖真皇帝神座前”,《通典》及静嘉堂本、長春本、臺圖本均作“西面(或向)跪”,文淵閣本、國圖本、公善堂本改作“東面(或向)跪”;“太常卿引皇帝立”,《通典》明堂卷及諸本均作“於東方,西向(或面)”,惟文淵閣本改作“於西方,東向”,攝儀卷亦同。從上面的分析,也完全可以判斷,北向、東向之尊纔是不變和永恒的。

然而,這裏出現了一個新的問題,即雩祀一儀,正座“太祝持版進於神座之右”和配座“太祝持版進於神座之左,北面跪讀”中的“神座”二字,諸本原作“皇帝”,但静嘉堂本與公善堂本都據《通典》和《開元禮》冬至、祈穀二儀作了校正。只是到了明堂親祀儀中,情況卻完全相反,太祝面對的“神座”都被“皇帝”所代替。如上句諸本與《通典·皇帝季秋大享於明堂》即改成“太祝一人持版進於皇帝之右,西面(或向)跪讀”;而對配座的“太祝持版進於神座之左”,諸本改作“太祝一人持版進於皇帝之右”,《通典》明堂儀改作“皇帝之左”。“皇帝之左”是皇帝的北邊,這裏《通典》顯然有問題,但如按諸本所定,從方向上似乎並無錯誤,因爲神座的面向恰恰與皇帝相對,前者均在右邊,則正座太祝的方向東西相反;後者左右有别,配座太祝方向却南北皆同。

不過問題在於,太祝讀版的對象究竟是誰?從邏輯上看自然應是神位無疑,否則最後太祝不會“進跪奠版於神座”。可見太祝面對的不應是皇帝,所站之位是神前而不是帝前,其間微小的差别決定了神位纔應是參照的中心,道理在圜丘諸儀與明堂是一致的。雖然就版本而言,諸本親祀卷的寫法一致而無矛盾,更有《通典·大唐開元禮纂類》文字作爲支持,以至還可能使我們産生《開元禮》的原始版本是否就是如此的疑慮。但其中的錯誤仍是一目瞭然的。在校勘的過程中,對於其中的問題也應當作出清楚的判斷和説明,因此在這裏,還是應當參照圜丘儀,改正太祝讀版的位置,當然如果依上面保留原文而作出校勘説明,也不失爲一種更謹慎的做法。

圖3 讀祝版(天帝)

圖4 讀祝版(配帝)

2. 祭酒飲福與進俎授胙

《大唐開元禮》卷四《皇帝冬至祀於圜丘·進熟》:

太常卿引皇帝,進昊天上帝神座前,北向立,樂作。太祝各以爵酌上尊福酒,合置一爵,一太祝持爵授侍中,侍中受爵西向進,皇帝再拜,受爵,跪,祭酒,啐酒,奠爵,俛伏,興。太祝各帥齋郎進俎。太祝減神前胙肉皆取前脚第二骨。(16)諸本“第二骨”原作“第三節”,從《通典》及《大唐開元禮》洪氏公善堂本改。加於俎,以胙肉共置一俎上,太祝持俎以授司徒,司徒奉俎西向進,皇帝受以授左右,謁者引司徒降復位。皇帝跪,取爵,遂飲,卒爵。侍中進受虚爵,以授太祝,太祝受爵,復於坫。皇帝俛伏,興,再拜,樂止。太常卿引皇帝,樂作;皇帝降自南階,還版位,西向立,樂止。(17)《大唐開元禮》卷四《皇帝冬至祀於圜丘·進熟》,公善堂本42頁;文淵閣本76頁。

同書卷一○《皇帝季秋大享於明堂·進熟》:

太常卿引皇帝南方,北向立,樂作。諸太祝各以爵酌上尊福酒,合置一爵,一太祝持爵授侍中,侍中受爵西向進,皇帝再拜,受爵,跪,祭酒,啐酒,奠爵,俛伏,興。太祝各帥齋郎進俎。太祝減神前胙肉(18)“太祝減神前胙肉”下,下卷《攝儀》及他卷有注文:“皆取前脚第二骨。”加於俎,以胙肉共置一俎上。太祝持俎以授司徒,司徒奉俎西向進,皇帝受以授左右,謁者引司徒降復位。皇帝跪,取爵,遂飲,卒爵。侍中進受爵以授太祝,太祝受爵,復於坫。皇帝俛伏,興,再拜,樂止。太常卿引皇帝,樂作;皇帝降自南陛,還版位,西向立,樂止。(19)原文參見《大唐開元禮》卷一○《皇帝季秋大享於明堂·進熟》,公善堂本78頁;文淵閣本121頁。

這裏是《開元禮》圜丘和明堂儀祭酒、飲福和進俎授胙的過程。儀式的主角仍是皇帝,從最初太祝的傳遞,到皇帝最終分别從侍中和司徒手上接過爵酒和胙肉,並完成祭奠、飲酒和受授俎胙。經此過程,皇帝的“初獻”即告一段落,繼而由太尉、光禄卿分任亞獻、終獻按次進行。三獻俱畢後,由禮官宣佈“賜胙”,在位衆官再拜後,便結束了整個奠獻過程。可以知道,飲福、受胙,都是在昊天上帝神座前進行。只是太祝和侍中爵的傳遞均是西向,太祝和司徒奉俎也是西向,這和圜丘奠玉幣祀官傳遞方向恰好相反。

諸儀乃至攝祀各卷的上述部分基本相似,顯然是規定如此。但爲何太祝與侍中和司徒的傳遞是西向不是東向呢?我想原因仍不外是遵守尊卑之序的要求。由於無論是福酒抑或胙肉都意味來自神的賞賜,須通過皇帝、公卿之手而最後傳達於參祀百官,它的傳遞是由尊向卑,所以纔與原來奠玉幣和最初奠酒、讀祝版的方向相反。

圖5 飲福

圖6 進俎授胙

以上主要討論了圜丘與明堂諸儀,對青、赤、黄、白、黑五方帝的獨祀没有涉及。但五方帝除了配祀之帝是五人帝而非大唐帝主之外,在程序上並没有不同。所以皇帝以及祀官、執事官的站位、奠獻以及傳遞方向等,應依照上述諸儀處理爲當。其實類似的問題還是存在的,如《大唐開元禮》卷一三《立春祀青帝於東郊有司攝事》,在太祝將神前胙肉加於俎後,諸本就有太祝持俎“東向”抑或“西向”授太尉的不同(20)參見《大唐開元禮》卷一三《立春祀青帝於東郊有司攝事》,公善堂本103頁;文淵閣本139頁。前者作西向,後者即作“東向”。。而據上文的討論,無疑應當是西向,事實上进福酒時已説明“太祝持爵進太尉之右,西向立”,則授胙肉也是同樣。

又如卷一五《立夏祀赤帝於南郊有司攝事》,静嘉堂本對配帝神農氏有“太祝持版進於神座之右”,則據上文已分析,神座之右即神座之北,是坐北朝南,祀官在神座之北無疑是大不敬了,故公善堂本作“進於神座之左”纔是對的。此外在進俎授胙時静嘉堂本作“太祝持俎東向授太尉”,也是犯了不辨尊卑之忌(21)改正之本見洪氏公善堂本,101頁。。

因此經過這樣的討論,可以知道《大唐開元禮》吉禮郊祀(含明堂)的尊卑禮秩是可以通過祭祀神位、皇帝和不同參加者的所在位置和行動方向體現的。而在作爲神位的天帝和配帝、主祀者的皇帝或太尉以及負責傳遞和其他事務的執事官三者之間,存在着自高向低的排列次序。其中,神位正座坐北朝南、配座坐東朝西北和東分别是祭祀中的最高和次高之位。天帝與配帝的方向不變,則主祭者皇帝和太尉面對天帝和配帝的朝向也不變——在全部的祭祀中他們都是面北或朝東的。

但相比之下,執事官的傳遞和服務路綫在不同的儀目和程序中還是有一些區别的,相比之下不甚容易判斷。但執事官的傳遞和朝向則是以前二者爲中心調整,每一程序都有一定之規,而這個一定之規,基本上是以尊卑原則爲核心,而不能對其他二者的位置造成妨礙。事實告訴我們,在認識和解決其中的站位和朝向問題時,第一固然要注意版本之間的同異,弄清祭祀中的規律和要求。第二則要理順三者之間的位置關係,特别要弄清其中上下尊卑的含義。在一般的情況下這個尊卑方向也是被規定了的,不過在禮制形成過程中可能也會受到一些特殊問題的影響而需要作具體分析。總之,對涉及祭祀方位的問題不能僅根據多數版本的情況人云亦云,輕易決定正誤,而應從邏輯上加以分析,同時也要認識到其中的規律,纔能對此細節問題有充分的把握和理解。