人口年龄结构变动与居民家庭消费升级

2020-02-22齐红倩刘岩

齐红倩 刘岩

摘要 基于人口年龄结构变动的家庭消费升级是我国目前经济高质量发展重要微观基础。本文利用5期中国家庭追踪调查(CFPS)数据,实证分析了人口年龄结构变动对家庭消费升级的影响。研究结果表明:家庭老年抚养比的增加对家庭消费结构的改善具有显著的促进作用,而少儿抚养比的增加对家庭消费结构的改善具有显著的抑制作用,少儿抚养负担对高层次消费的挤出效应远大于老年抚养负担对高层次消费的促进效应;家庭经济条件和健康状况能够正向调节家庭老年抚养比提升的消费升级效应,同时弱化少儿抚养比提升对消费升级的抑制效应,即在经济条件和健康状况更好的家庭,老年抚养比的提升对家庭消费升级的促进效应愈发明显,而少儿抚养比的提升对家庭消费升级的挤出效应则不明显;从人口年龄结构变动对城乡家庭消费升级的作用效果上看,农村地区体现得更为明显,并且老龄化和全面二孩政策实施带来的人口年龄结构调整,也将扩大城乡家庭的消费差距;从分地区的研究看,中部地区家庭消费升级受到老年抚养比提高带来的促进作用最为突出,而西部地区家庭消费升级受少儿抚养比提高带来的抑制作用最为明显。对此,为应对人口年龄结构变动对扩大消费以及消费升级产生的不同影响,决策部门应在调整产业结构、规划公共资源配置时充分考虑人口年龄结构变动因素,通过先进的金融手段和金融产品降低“老龄化家庭”的预防性储蓄,并出台针对家庭消费的“减负”政策,降低受到计划生育政策影响的家庭的抚养负担,最终通过破除城乡和地区分割的体制障碍、提升落后地区居民福利水平等手段实现人口年龄结构变动、消费升级和经济高质量发展的良性循环。

关键词 人口年龄结构;家庭消费升级;CFPS数据

中图分类号 F222.34文献标识码 A文章编号 1002-2104(2020)12-0174-11DOI:10.12062/cpre.20200920

在消费逐渐超过投资成为拉动我国内需主要动力的现阶段,“消费升级”已成为中国社会和学界关注的重要课题。“消费升级”即消费结构升级,指居民的消费结构从较低生活质量标准向较高生活质量标准的演变过程,消费升级最终反映了国家经济发展由追求速度到质量的转变。人口及其变动因素在消费扩张和结构调整过程中扮演了非常重要的角色,处于不同生命周期阶段的人口,其生产和消费行为存在显著差异[1]。近四十年来,随着计划生育政策实施,我国的人口年龄结构发生较大变化,而2016年我国实施全面二孩政策后,老龄化与婴儿潮双重人口结构变动对中国经济社会带来了深层次的调整和变革[2],其中,少儿抚养负担与老年赡养负担的增加将对家庭消费行为和升级产生重要影响。2019年中央经济工作会议指出:要重视解决好“一老一小”问题,加快建设养老服务体系,支持社会力量发展普惠托育服务。由此可见,在新形势下,养老保健、文教娱乐等高层次消费相关的产业将逐步配置和完善,而如何有效激发居民消费需求,需要在深入研究我国的人口结构特征和发展趋势的基础上,有针对性地制定扩大需求和消费升级的经济政策。基于此,本文通过构建包含人口年龄结构和居民家庭消费的综合分析框架,揭示人口年龄结构变化影响家庭消费结构的效应差异,并对其效应差异进行对比分析,为国家采取相应的消费对策奠定合理客观的基础。

1 文献综述

关于居民消费和消费升级的基础研究主要集中在习惯偏好、制度、居民收入、金融发展、城镇化发展以及产业创新等方面。Gordon和Richard[3]研究加拿大消费者的消费结构变化时发现消费者的习惯偏好显著影响其各项消费增长从而影响消费结构动态变化。随着中国经济经历由计划经济到市场经济的制度性过渡,我国城镇居民的消费习惯偏好已由“短视攀比”逐渐转变成理性习惯[4-5]。居民收入的增加促进了消费增长[6],但随着收入差距的扩大,消费增长将受到抑制,阶层间的收入分配恶化,也将阻碍总消费的提高[7]。金融发展创造了便利的条件,使受到流动性约束的消费者得以利用金融市场的产品实现消费的跨期平滑,从而释放被压抑的消费需求[8]。虽然城镇化发展通过提升居民消费能力、扩展消费领域等措施提高了总体消费水平[9],但中国“城市偏向”的城镇化发展模式存在的强化农村居民预防性储蓄动机以及引致农业转移人口家庭福利损失等问题却抑制了城乡消费的同步增长[10]。近年来,互联网技术通过提供消费对象升级所必需的产品、迎合消费方式换代所需要的渠道、满足消费环境与消费观念变革所需要的服务,实现了消费升级目标[11],提升高端产业自主创新效应也通过产出结构高级化这一中介效应促进了消费结构升级[12]。可见,居民消费和消费升级的路径、方法涉及了制度变迁、供给升级和需求变化等多种因素。

家庭作为消费的基本构成单位,决定着最终产品和服务消费的动态变化。为了厘清消费总量在以家庭为单位所呈现的动态变化,许多学者从家庭规模、年龄分布、家庭收入阶层、家庭债务、教育水平、家庭户籍及所在地等方面重点研究了家庭消费水平和消费结构的变化。Dynan[13]认为家庭負债率过高是导致次贷危机后美国居民消费下降的主要原因。Nagel和Ganzeboom[14]的研究表明父母教育水平会影响家庭的文教娱乐消费。Luehrmann[15]利用德国1978—1998年的微观调查数据发现,家庭年龄结构变化会影响八大类商品及服务的消费需求。由于近年来我国人口年龄结构发生较大变化,多数学者通过人口年龄结构变化对居民消费及消费结构的影响进行了广泛研究。家庭成员年龄结构变化与家庭消费结构之间的关系表现在:家庭成员中老年人对于食、住、用等生存型消费需求减少,而对医疗保健和文娱消费需求加速增长,在劳动力成家至职业生涯高峰期间,住房消费需求最大[16]。朱勤和魏涛远[17]指出:家庭成员的平均年龄在30~34岁或45~49岁时,家庭处于消费高峰期,分别体现在文化娱乐与教育支出和医疗保健支出上。从家庭成员的年龄结构上看,人口老龄化通过提升居民家庭的医疗保健消费支出占比实现居民家庭消费结构的改善,但老龄化对消费结构的升级效应属于浅层次水平,并不是本质上的消费结构升级[18]。李晓嘉和蒋承[19]认为,农村人口老龄化并未导致我国现阶段农村居民消费低迷,少儿抚养比的下降和老年抚养比的上升在一定程度上有助于农村家庭的消费倾向提高。

3.3 控制变量

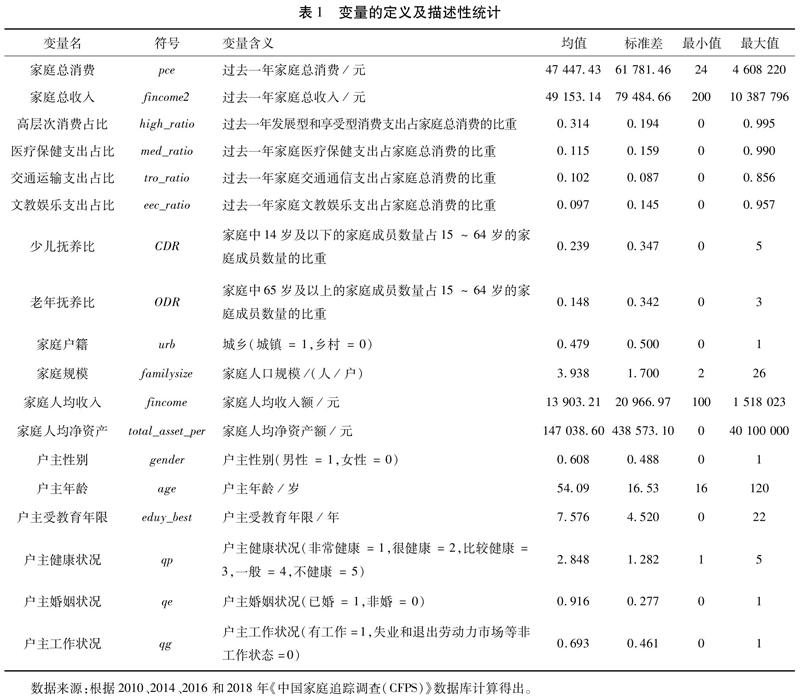

为了有效地衡量人口年龄结构变动对家庭消费需求和消费结构的影响,本文参照既往研究家庭消费控制变量的选取方式,选取描述涵盖家庭特征及户主特征的基本变量。家庭层面控制变量具体包括家庭户籍类型(urb)的虚拟变量,1表示家庭户籍为城镇,0表示家庭户籍为农村;家庭规模(familysize),即家庭总人口数量;家庭人均收入(fincome)、家庭人均净资产(total_asset_per)作为衡量家庭经济能力的指标。户主层面控制变量包括户主性别(gender)、年龄(age)、受教育年限(eduy_best)、健康状况(qp)、婚姻状况(qe)和工作状况(qg)。对于识别家庭户主的方法,本文以2010年数据中“谁是家中的主事者”这一项识别家庭户主,以2012、2014、2016和2018年数据中“最熟悉家庭财务并可以回答家庭财务问题的成员”这一项识别家庭户主。本文在回归中将逐步加入家庭层面控制变量和户主层面控制变量来验证结果的稳健性,变量的定义及描述性统计结果见表1。

4 模型的建立与实证分析

4.1 模型的建立

为了准确全面描述人口年龄结构变动对居民家庭消费升级的影响,本文构建两个计量模型,一是家庭消费总量模型,二是家庭消费结构变动模型,二者共同检验人口年龄结构变动对居民家庭消费的影响。

模型1中,Cit是家庭i在t期的消费率,即家庭总消费占家庭总收入的比重,代表了家庭总体的消费能力和意愿;模型2中,CSit是家庭i在t期的消费结构,即家庭高层次消费占家庭总消费的比重,代表了居民家庭消费升级水平。Yit为家庭人均收入,CDRit表示家庭少儿抚养比,ODRit表示家庭老年抚养比,Familyit代表可能会影响消费行为的家庭特征变量,包括家庭户籍、家庭规模和家庭人均净资产,Masterit代表可能会影响家庭消费行为的户主特征变量,包括户主性别、年龄、受教育年限、健康状况、婚姻状况和工作状况。

4.2 实证结果及分析

4.2.1 人口年龄结构对居民家庭消费需求的影响

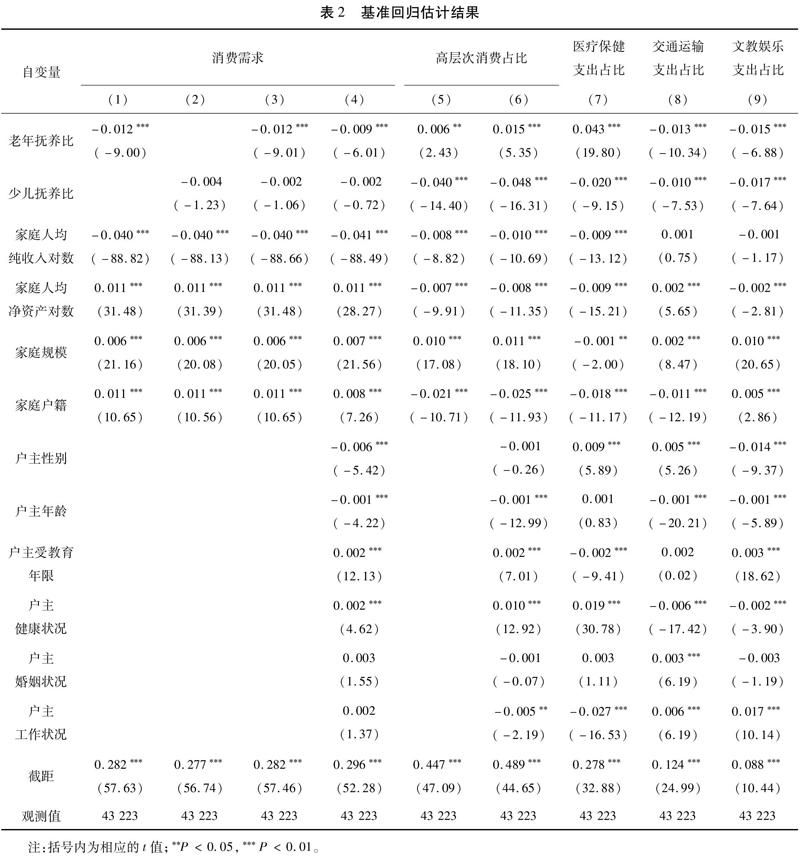

人口年龄结构变动对居民家庭消费需求影响的回归估计结果见表2中模型(1)~(4)。模型(1)~(3)只加入了家庭层面的控制变量,模型(4)在模型(3)的基础上又加入了户主层面的控制变量。老年抚养比无论是单独纳入模型(1),或者是与少儿抚养比共同纳入模型(3)和模型(4),其均在1%的显著性水平上负显著,表明老年抚养比的提高对居民家庭消费率产生显著的抑制作用,这与付波航等[9]、李文星等[22]的研究结论一致。少儿抚养比无论是单独纳入模型(2),或者是与老年抚养比共同纳入模型(3)和模型(4),均显示对居民家庭消费率的弹性系数为负。这表明家庭的养老压力和对子女的抚养压力将抑制居民家庭消费,这与理论假设1一致。从家庭层面控制变量来看,家庭人均收入水平的回归系数显著为负,符合边际消费倾向递减规律。家庭人均净资产的回归系数显著为正,表明家庭财富的扩大有助于带动家庭消费率。家庭人口数量越多,消费率越高。从户主层面控制变量来看,男性户主对家庭消费水平具有显著的负效应,女性通常具有较强的消费意愿,当女性成为一家之主时,将有助于提升家庭的消费水平。户主年龄越大,家庭消费水平越低。户主受教育年限系数显著为正,表明教育水平高的家庭一般对收入的预期较高,具有较高的边际消费倾向,其消费水平较高。户主健康状况条数显著为正,表明家庭健康水平对消费水平能产生显著的促进效应。

以上结果表明,近年持续加深的老龄化家庭结构对家庭居民消费需求产生了显著影响,家庭老年抚养比的上升是导致家庭消费需求走低的重要原因。这与我国社会保障体系尚不健全、家庭仍是人们养老和育儿的主要依托等现状有关,老年人口增加产生的养老问题只能依靠家庭中较少的劳动力来解决,尤其是受计划生育政策影响的家庭,为了保证家庭中未来的劳动力数量,居民倾向于为下一代储备更多的资本。同时,养老负担重的家庭其预防性储蓄动机较强,家庭在消费决策时不得不考虑大病医疗、照顾老龄人口额外产生的经济损失、失业等潜在影响父母晚年生活质量的风险,往往将储蓄存款作为养老保障的替代品。另外,從不同家庭成员的个体来看,老年人的消费习惯趋于保守,消费数量和种类与年轻人具有较大差异,即使具备高层次消费的条件和能力,也可能宁愿储蓄并将大部分的财产遗赠给后代,仍然保持较低的消费水平。我们还看到,少儿抚养比的提高对消费的抑制作用不显著,原因可能在于家庭消费包含的消费种类较多,对于处在中低收入的家庭来说,剔除家庭基本生存的各项支出后,家庭消费中养育子女的消费比重一般控制在较为固定的水平,因此各种少儿抚育消费对家庭少儿人口数量弹性较小,这个比例不会因为子女数量的变化发生太大的波动。

4.2.2 人口年龄结构对居民家庭消费结构的影响

人口年龄结构对居民家庭消费结构影响的回归估计结果见表2中模型(5)~(9)。模型(5)仅加入家庭层面控制变量,模型(6)是在模型(5)的基础上加入户主层面控制变量。从模型(5)的结果可以看出,老年抚养比和少儿抚养比与高层次消费支出占比均显著相关,老年抚养比的估计系数在5%水平上显著为正,少儿抚养比的估计系数在1%水平上显著为负,在模型(6)中加入户主特征控制变量后,估计系数仍然在1%水平上显著。上述回归结果说明,家庭中老年抚养比的增加对家庭消费结构的改善有显著的正向影响,而少儿抚养比的增加对家庭消费结构的改善有显著的负向影响,实证结果很好地支持了本文理论假设2。从估计系数来看,少儿抚养比的估计系数是老年抚养比估计系数的3.2~6.67倍,说明家庭中少儿人口数量的增加对高层次消费支出的挤出效应要远大于老龄人口的增加对高层次消费支出的促进效应。从控制变量来看,家庭收入水平的回归系数显著为负,符合边际消费倾向递减规律。家庭人均净资产的回归系数显著为负,这是因为人均净资产越高的家庭,总消费和高层次消费支出也越高,但是家庭人均净资产与家庭总消费的相关系数(cov(total_asset_per,pce)=0.04)要远高于其与家庭高层次消费支出的相关系数(cov(total_asset_per,high)=0.01)。家庭规模对高层次消费支出比重的影响为正,表示随着家庭规模的扩大,每个人分摊的基本生活消费支出的占比会降低,与此同时,个体消费异质性将会突显出来,家庭消费需要包容更多个体的多样化消费需求,对文教娱乐和交通通信消费支出的潜在需求也越多。年龄较小、受教育年限较高、身体健康状况较好、无工作(闲暇)的户主,其家庭高层次消费支出占比较高。

模型(7)~(9)将高层次消费分解为医疗保健支出、交通通信支出和文教娱乐支出,通过分别考察人口年龄结构对三类支出占比的影响,进一步深入探究人口年龄结构变动对家庭消费结构的影响机理。从实证结果可以看出,老年抚养比对家庭医疗保健支出比重具有显著的正向影响,对交通通信支出占比及文教娱乐支出占比的影响为负,且显著性水平都达到1%,主要因为当老年人口数量增加时,家庭相应调整消费结构,更多地倾向于医疗保健支出,整体来看,老年抚养比对高层次消费占比的影响体现为促进作用;少儿抚养比与医疗保健消费支出占比、文教娱乐消费支出占比和交通通信消费支出占比之间均存在负相关关系,且显著性水平都达到1%,这反映出随着少儿抚养负担的增加,家庭高层次消费支出显著地下降,主要消费支出集中在生存类消费,尤其是抚养幼儿的衣食住,挤出发展型和享受型消费支出。

由上述基准回归分析可知,家庭人口年龄结构对居民消费结构有重要影响。老年抚养比的增加对家庭消费升级产生正效应,而少儿抚养比的增加,将带动基本衣食住支出的增加,显著降低高层次消费支出,对家庭消费升级产生负效应。进一步,少儿人口和老年人口通过不同的影响渠道作用在消费结构上,老年抚养比的增加虽然提升了医疗保健支出在总消费中的比重,但是却降低了交通通信和文教娱乐支出的比重,从整体来看,老龄化有助于家庭消费升级;少儿抚养比的增加对医疗保健、交通通信和文教娱乐支出在总消费中的比重均有抑制作用,对家庭消费升级产生了不利的影响。

4.3 机制检验

4.3.1 家庭经济条件调节效应

家庭经济条件是家庭消费决策的重要基础。为了检验人口年龄结构变动对家庭消费影响的作用机制,本文进一步研究家庭经济条件是否可以调节人口年龄结构对家庭消费的影响。因此,在上述基准回归基础上分别引入老年抚养比与家庭人均收入交互项及少儿抚养比与家庭人均收入交互项进行重新回归,以此验证老年抚养比和少儿抚养比对消费率和消费升级的收入边际效应。从表3中模型(1)和模型(3)可以发现,老年抚养比与家庭人均收入交互项系数都显著为正,这意味着家庭收入水平可以正向调节老年人的消费需求效应以及消费升级效应。具体而言,人口老龄化对家庭消费需求的抑制作用在低收入家庭更为明显,随着收入水平的提高,抑制作用将会减弱,而老龄化对家庭高层次消费的促进作用在高收入家庭更为明显,随着收入水平的提高,促进作用越强。表3中模型(2)和模型(4)结果显示,少儿抚养比与家庭人均收入交互项系数分别显著为负和显著为正,这意味着家庭收入水平显著调节了少儿抚养比的消费效应,收入水平的升高将增强少儿抚养比提升对消费需求的抑制作用,但是会弱化少儿抚养比提升对高层次消费支出的挤出效应。

4.3.2 家庭教育程度调节效应

由基准回归得出,户主的受教育年限将显著影响家庭的消费需求及消费结构,而教育程度能否在年龄结构的消费效应中发挥调节作用,值得我们进一步探讨。我们将老年抚养比与户主受教育年限交互项以及少儿抚养比与户主受教育年限的交互项分别引入基准模型。

根据表4模型(1)的估计结果,老年抚养比与户主教育年限交互项系数显著为正。这意味着,在教育程度更高的家庭,老龄化对消费需求的挤出效应得到一定程度的削弱甚至消失。模型(3)的估计结果显示,老年抚养比与户主教育年限交互项系数显著为负,这意味着在教育背景较好的家庭,老年抚养比对家庭高层次消费的正面需求效应会受到一定程度抑制。其中的原因可能是,户主教育程度影响着家庭成员的价值观念和认知模式,进而影响消费观念。教育程度高的户主,对未来稳定的收入具有较高的信心,可以有效地控制家庭因为养老负担上升带来的预防性储蓄动机,从而稳定当期的消费。同时也可以看到,教育程度較高的家庭中,老年人口的医疗保健支出也更为理性,因而教育程度对高层次消费支出的促进效果起到调节作用。而模型(2)和模型(4)的结果显示,教育程度并没有在少儿抚养比的消费效应及消费升级效应中起到调节作用。

4.3.3 健康状况调节效应

在我国,由于医疗保障体系尚不健全,健康状况可以在一定程度上影响家庭的预防性储蓄动机,也可能会显著影响到家庭人口年龄结构变动对居民消费水平及消费升级的作用效果。对此,本文引入户主健康状况与人口年龄结构的交互项进行重新回归,最终回归结果如表5所示。根据表5模型(1)和模型(2)的估计结果,老年抚养比、少儿抚养比与户主健康状况交互项系数均不显著,表明家庭健康状况没有在人口年龄结构与消费水平需求之间起到调节效应。根据表5模型(3)和模型(4)的估计结果,交互项系数在5%的显著水平下显著为正,表明家庭健康状况对抚养比的消费升级效应起到正向调节效应。随着家庭健康状况的改善,老龄化程度的加深对高层次消费支出的促进效应逐渐增强,而少儿抚养比对高层次消费支出的挤出效应逐渐减弱。

4.4 关于家庭消费升级的异质性分析

4.4.1 分城镇与农村家庭的样本回归

我国城乡居民消费行为具有异质性[27]。基于此,本文进一步研究人口年龄结构对消费结构的影响是否存在城乡差异,在区分家庭户籍后分别进行回归分析,回归结果如表6所示。老年抚养比提高对居民消费升级的影响效应在城镇地区和农村地区均体现为正向影响,但影响效应强度存在差异,老年抚养比的提高对高层次消费支出的促进作用在农村地区体现得更为明显。产生这一现象的主要原因是我国城镇化发展过程中,农村地区年轻人口流失严重,大量流入到城镇的务工人员逐渐形成了“年轻时候外出打工挣钱,年龄大了以后回家乡务农、务工或经商”的特殊生命周期[28],农村家庭人口年龄结构呈现出较城镇地区老化的趋势。另外,由于农村医疗保健水平落后于城镇地区,欠缺较为完善的医疗保障体系,老年人口数量的增加使家庭绝大多数收入用于医疗支出,所以家庭老年抚养比的提升对消费升级的促进效应在农村反而更显著。

少兒抚养比提高对居民消费升级的影响效应在城镇地区和农村地区均体现为负向影响,这说明在我国居民养育子女的消费安排中,无论是城镇地区还是农村地区均选择增加基本生存需要的衣食住类消费比重。进一步看,少儿抚养比的增加对高层次消费支出的挤出效应在农村地区体现得更加明显,农村地区经济发展水平落后、教育质量低、社会保障覆盖范围小,因此家庭高层次消费受到收入水平的约束更大,子女抚养负担的增加会显著的挤出高层次消费支出。分项目来看,家庭的各项高层次消费支出在总消费中的比重均显著的下降,但是农村地区各项高层次消费支出降低幅度均大于城镇地区。

4.4.2 分地区家庭样本回归

进一步,我们分区域考察人口年龄结构与居民家庭消费升级的影响。我们将样本划分为东部家庭、中部家庭和西部家庭。地区差异回归结果如表7所示。结果显示,老年抚养比对高层次消费支出占比的正向影响由大到小依次是中部、西部和东部,说明老龄化给家庭带来的负担对消费升级的影响存在显著的地区差异,其中,中西部地区经济落后,老年人口的增加对家庭消费升级积极作用更加强烈,这可能与中西部地区年轻人口流失严重、老龄化程度高、医疗保健水平落后、老龄人口消费习惯相对保守有关。

家庭少儿抚养比对高层次消费支出负向影响由东部地区、中部地区、西部地区依次增强。东部地区经济发展迅速,家庭少儿抚养比较中、西部小,家庭的消费结构受子女抚养负担影响较小,中西部地区经济发展落后,通常认为家庭中孩子的数量越多,预示着未来养老资源越丰富,因此消费决策受到家庭少儿抚养负担的影响更大,抚养压力主要体现在生存型消费对高层次消费的挤占。从表8中数据可以看出,我国存在经济发达地区家庭抚养负担小、经济落后地区家庭抚养负担重的现状。其中,东部地区总抚养比在三个区域中最低,这与东部经济发展水平高有关,东部地区优质企业密集,经济效益高,年轻劳动力尤其是刚毕业的大学生为了较高的收入和社会保障水平,更愿意留在经济发达城市组建家庭。

5 讨论与建议

本文主要分析了人口年龄结构对家庭消费升级的影响。通过对2010—2018年5期《中国家庭追踪调查(CFPS)》居民家庭消费状况的实证研究,实证分析发现:人口年龄结构变动显著影响居民消费,老年抚养比的提高对家庭消费需求产生抑制作用,但是对家庭消费结构升级产生正向影响;少儿抚养比的提高对居民消费需求具有抑制作用,但抑制作用并不显著,而少儿抚养比的提高对消费结构改善却表现出显著的抑制作用,并且抑制作用幅度远大于老年抚养比的促进作用幅度;在人口年龄结构变动对家庭消费的影响机制上,家庭经济条件、教育状况和健康状况均有不同程度的调节效应;在城乡对比中发现,抚养比的上升对消费结构改善的作用效果在农村地区体现得更为明显,不断深化的老龄化趋势以及全面二孩生育政策的实施将进一步扩大城乡消费差距;在地区对比中发现,老年抚养比对家庭消费升级的正向影响由大到小依次是中部、西部和东部,家庭少儿抚养比对家庭消费升级的负向影响由大到小依次是西部、中部、东部。基于上述分析,我们认为,顺应我国人口年龄结构变动的趋势,解决居民家庭消费升级问题,应在如下方面进行深入探讨。

(1)应重点关注和解决“老龄化家庭”消费水平低的问题,在制度层面通过建立健全社会养老体系来分担养老负担,在执行层面建立社区养老帮扶机制,由政府与金融机构联合入户进行宣导,协助“老龄化家庭”通过多种保障手段(普惠金融、保险及信贷、现代AI技术等)缓解养老风险,进而降低“老龄化家庭”的预防性养老储蓄,最终释放家庭的消费活力。

(2)针对执行计划生育政策家庭,应给予相应的“减负”政策。独生子女家庭普遍面临养老和育儿的双重负担,家庭消费结构呈现不合理趋势。建议相关部门制定针对性政策以缓释该趋势,例如该类家庭的独生子女可以享受双倍探亲假以及父母生病的陪护假等带薪休假、获得更多的生育津贴等福利,并由社会或相关部门分担独生子女的在家庭照料中消耗的时间和减少的收入,进一步缓解人口年龄结构对家庭消费质量带来的影响。

(3)破除城乡、地区分割的体制障碍。决策部门应将人口年龄结构变动作为产业结构调整,公共资源配置规划时的关键切入点,把普惠政策重点放在农村和中西部地区,保障居民收入水平稳步提升,减少农村地区、中西部地区年轻家庭的流失,缩小城乡、区域由于家庭抚养负担差异导致的消费质量差距,才能真正实现人口年龄结构变动与家庭消费升级的同步发展,带来我国经济的高质量发展。

参考文献

[1]肖祎平,杨艳琳.人口年龄结构变化对经济增长的影响研究[J].人口研究,2017,41(4):33-45.

[2]齐红倩,刘岩.全面二孩政策对我国经济增长的阶段性影响[J].统计与决策,2019,35(9):90-94.

[3]GORDON A, RICHARD B . Testing restrictions in a flexible dynamic demand system: an application to consumers expenditure in Canada[J]. Review of economic studies,1983,50(3):397-410.

[4]杭斌.理性习惯偏好与居民消费行为[J].统计研究,2011,28(3):23-29.

[5]杜颖,李桂花.当代中国理性休闲消费的构建[J].山东师范大学学报(人文社会科学版),2019,64(2):125-131.

[6]韩立岩,杜春越.收入差距、借贷水平与居民消费的地区及城乡差异[J].经济研究,2012,47(S1):15-27.

[7]段先盛.收入分配对总消费影响的结构分析:兼对中国城镇家庭的实证检验[J].数量经济技术经济研究,2009,26(2):151-161.

[8]LEVCHENKO A. Financial liberalization and consumption volatility in developing countries[J]. IMF economic review,2005,52(2):237-259.

[9]付波航,方齐云,宋德勇.城镇化、人口年龄结构与居民消费:基于省际动态面板的实证研究[J].中国人口·资源与环境,2013,23(11):108-114.

[10]齐红倩,席旭文,曹莉.中国城镇化发展缘何未能促进城乡居民消费同步增长:基于省际面板数据的实证研究[J].南京社会科学,2017(9):20-27,44.

[11]杜丹清.互联网助推消费升级的动力机制研究[J].经济学家,2017(3):48-54.

[12]孙早,许薛璐.产业创新与消费升级:基于供给侧结构性改革视角的经验研究[J].中国工业经济,2018(7):98-116.

[13]DYNAN K E. Is a Household debt overhang holding back consumption[J]. Brookings papers on economic activity,2012(1):299-362.

[14]NAGEL I,GANZEBOOM H B G. Participation in legitimate culture:family and school effects from adolescence to adulthood[J].The Netherlands journal of social sciences,2002,38(2):102-120.

[15]LUEHRMANN M. Population aging and the demand for goods & services[R]. 2005.

[16]余玲铮.中国城镇家庭消费及不平等的动态演进:代际效应与年龄效应[J].中国人口科学,2015(6):69-79,127-128.

[17]朱勤,魏涛远.中国城乡居民年龄别消费模式量化与分析[J].人口研究,2015,39(3):3-17.

[18]汪伟,刘玉飞.人口老龄化与居民家庭消费结构升级:基于CFPS2012数据的实证研究[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2017(5):84-92.

[19]李晓嘉,蒋承.我国农村家庭消费倾向的实证研究:基于人口年龄结构的视角[J].金融研究,2014(9):115-127.

[20]MODIGLIANI F,BRUMBERG R.Utility analysis and the consumption function: an interpretation of cross-secition data[J].Journal of post Keynesian economics,1954(1):388-436.

[21]SAMUELSON P A.An exact Consumption-Loan Model of interest with or without the socialcontrivance of money[J].Journal of political economy,1958,66(6):467-482.

[22]李文星,徐长生,艾春荣.中国人口年龄结构和居民消费:1989—2004[J].经济研究,2008(7):118-129.

[23]李响,王凯,吕美晔.人口年龄结构与农村居民消费:理论机理与实证检验[J].江海学刊,2010(2):93-98,239.

[24]徐雪,宋海涵.中国人口年龄结构变化对城乡居民消费水平的影响[J].首都经济贸易大学学报,2019,21(1):15-23.

[25]胡霞,丁浩.子女随迁政策对农民工家庭消费的影响机制研究[J].经济学动态,2016(10):25-38.

[26]石明明,江舟,周小焱.消费升级还是消费降级[J].中国工业经济,2019(7):42-60.

[27]石明明,刘向东.空间、消费黏性与中国低消费率之谜[J].中国人民大学学报,2015,29(3):46-56.

[28]李强.影响中国城乡流动人口的推力与拉力因素分析[J].中国社会科学,2003(1):125-136,207.

(责任編辑:王爱萍)