油气资源供给能力约束下未来中国煤炭资源开采总量控制指标测度

2020-02-22周吉光张举钢吴文盛刘格云陈安国

周吉光,张举钢,丁 欣,c,吴文盛,刘格云,陈安国,乔 洁,d

河北地质大学 a.学术传播中心、b.自然资源资产资本研究中心、c.经济学院、d.经济研究所,河北 石家庄 050031

长期以来,在中国的能源消费构成中,煤炭始终占据能源消费总量的70%以上,至2014年首次降至70%以下(按电热当量计算),因此,以煤炭为主的能源消费结构在新一轮的矿产资源总体规划期和展望期(2020—2030年)仍不会有较大的改变。之前对煤炭资源总量控制指标的确定,一般是从省级层面汇总产能数据,再由国家层面进行劈分。而从经济社会发展的阶段性特点出发,分析能源消费结构的变化趋势,并测算出未来10年煤炭资源的消费需求状况,再结合未来国内外油气资源供给能力,进而确定煤炭资源开采总量控制指标,以实现能源结构的供需平衡,是本文的主要研究思路。

1 概述

矿产资源总量调控的基本含义是指以矿产资源开采总量与市场需求总量相适应为目标,根据矿产资源特点、国家产业政策、市场供需等因素,对关系民生的重要矿产资源及我国优势矿种的开采量和矿业权审批进程实行控制管理,对资源开发利用进行总量调控与监测[1]。《全国矿产资源规划(2008—2015年)》首次将煤炭产量作为预期性指标列入生产总量控制范畴。

煤炭总量控制指标的确定通常是基于对煤炭需求总量预测的基础之上。一般来说,煤炭需求总量主要受地区宏观经济增长因素的影响,如张钟毓(2015)考虑了工业总产值、下游行业产量(水泥、粗钢、火电)因素的影响,运用贝叶斯向量自回归(BVAR)模型预测了2020年中国煤炭消费总量,其分析结果表明:下游行业产量的上涨对煤炭消费量将产生较大的持久拉动作用,工业总产值对煤炭消费增长的贡献率达50%,并有长期稳定的影响,下游行业中粗钢产量贡献率大于水泥产量和火电产量贡献率[2]。

而一些学者则从资源和环境约束方面对煤炭总量控制进行了分析,如曹代勇、吴见、张永东等(2009)考虑了水资源和土地资源对煤炭开采的制约总量,认为必须在保障地区其他行业对水资源的需求,以及保障有限耕地资源对粮食安全的基础上进行煤炭资源的开采[3]。而更多的学者则从大气环境约束方面,对煤炭消费总量控制问题进行了分析。如陈潇君、金玲、雷宇等(2015)考虑了煤炭消费引致的污染物排放,在大气环境约束下运用空气质量模型进行了定量分析,并基于情景分析方法,研究了未来空气质量改善需求对煤炭消费总量的约束作用[4]。罗宏、张保留、吕连宏等(2016)基于大气污染的约束,对大气污染物与煤炭消费之间的关系进行了回归,得到SO2、烟粉尘排放量和煤炭消费量之间的关系,初步设计了中国煤炭消费总量控制方案[5]。李丽英(2016)基于大气环境约束,分别测算了在环境容量约束下和2020年全国主要大气污染物排放控制目标约束下的最大允许煤炭消费总量[6]。王家芳(2019)构建了山东省煤控LEAP(Long-range Energy Alternatives Planning System,长期能源替代规划系统)模型,对基准情景、煤控情景和强化煤控情景进行模拟分析,得出山东省煤炭消费总量控制目标[7]。

如前所述,本研究将从目前中国所处的经济发展阶段出发,立足于未来中国油气资源的供应能力,在考虑能源对外依存度的现实情况下,基于实现能源结构供需平衡的角度,测算出未来10年煤炭资源的消费需求状况。

2 中国经济整体发展阶段的基本研判

钱纳里等曾从人均国民收人水平、部门结构、就业结构等几个方面来考察经济发展阶段的一般特征,大体上将经济发展划分为三个基本阶段:(l)工业化前的准备阶段;(2)工业化实现和经济高速增长阶段;(3)工业化后的稳定增长和向更高阶段过渡的阶段[8]。在大国经济中,地区之间一般都存在着程度不同的差距;运用钱纳里标准判断经济发展阶段应以国家为基本单元,从整体上进行比较。李善同、侯永志(2001)认为,从整体上看,中国经济发展正处于工业化快速发展时期,传统产业仍然具有巨大的发展空间[9]。

李晓西(2007)选择工业化和城市化作为核心指标,对比美国经济发展历程,得出中国经济发展处于“工业化和城市化‘双中期’区间”的判断[10]。梁炜、任保平(2009)从经济总量水平、经济结构、制度水平的变化以及创新水平四个方面对中国1978—2006年的数据进行整理,借助Fisher最优分割法进行系统分析后认为,改革开放30年,我国经济发展经历了四个经济发展阶段,目前正处于第四个阶段,即工业化逐渐成熟、开始迈进工业化高级阶段和经济稳定增长阶段[11]。齐元静、杨宇、金凤君(2013)认为中国经济发展自1990年到2010年由初级产品生产阶段进入工业化的中期阶段,2010年中国整体上进入了工业化中期阶段。但对地级行政单元的评价结果则揭示了区域经济发展阶段显著的空间差异性,呈现出地带性分异的总体特征。人均GDP达到工业化阶段标准的地级行政单元集中分布在以环渤海、长三角、珠三角为主体的东部沿海城市群、资源富集地区以及中西部区域性的中心城市,中西部地区尚有部分地级行政单元未达到工业化阶段标准[12]。

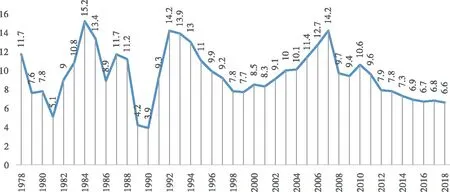

进入21世纪,特别是从2003年开始,中国经济进入新一轮高速增长周期。此次高增长由消费升级(主要表现为房地产和汽车消费)拉动的以高耗能为特征的重化工业快速扩张所推动,一度出现能源需求量迅猛上升。2007年达到14.2%的最高增速后,经济增速开始下降。而2012年是中国经济进入“新常态”的一个重要转折点。一是增速下降明显,进入8%以下增速区间(图 1);2015—2017年进入7%以下增长率区间,标志着中国经济由超常的高速增长进入常态化增长区间。这意味着长期的超高增长已经不可能,既因增长方式依赖投资和资源环境的消耗而不可持续,又由于经济总量基数、体量过大也难以继续保持超高增长速度(而6%左右的增速在世界上仍然是高增长率)。经济增速的放慢有利于缓解能源供给压力。二是三次产业结构出现转折,2012年第三产业增加值所占比重与第二产业基本持平,长期以来第二产业比重占主导的局面发生了变化。从2013年开始,第三产业增加值所占比重超过第二产业,并逐年拉开差距,到2015年第三产业所占比重超过50%,即大于第一、第二产业增加值之和,2018年第三产业增加值比重达到52.2%,第二产业则降至40.7%。这是新常态的一个积极现象:一是标志着中国正在进入后工业化阶段;二是能源消费强度下降,能源供给的压力有所减轻。

图1 1978—2018年中国GDP实际增速变化(%)

2010年中国人均GDP超过5 000美元,成为中等偏上收入水平经济体。在此前后的国际金融危机冲击及国际经济环境变化,使中国既有的出口劳动密集型产品为导向的粗放型经济发展方式难以为继,中国的经济增长率逐步下行。经济学界对未来5~10年中国经济是否还能保持一个高速平稳的增长态势还存在不同的意见。国际上一些经济学家与经济分析机构并不看好中国经济未来的表现,指出中国的经济正处在崩溃的边缘,未来5~10年中国经济增长速率会跌落到3%~4%,甚至可能会出现更恶劣的情况;不过部分国内学术专家对此持乐观态度,指出中国经济在最近一个中长期的时间段还会稳定在8%左右的增幅并维持不变;多数国内学者的看法是:随着中国人均收入进入中等偏上水平,中国经济将摆脱传统的经济发展模式,即严重依赖高投资、高增长、低消费,进入一个新的发展阶段,即保持6%~7%的经济增长速度[13]。

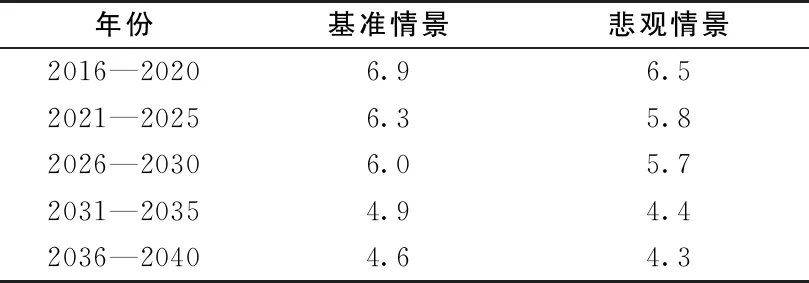

潜在经济增长率是实际经济增长率的一个基准,实际经济增长率往往围绕潜在增长率上下波动[14]。郭学能、卢盛荣(2018)从供给侧结构性改革出发,引入柯布―道格拉斯生产函数,构建了包含劳动力、土地、资本、制度、创新等要素的模型,在对外生变量进行向前估算的基础上,分基准情景和悲观情景对未来中长期中国经济的潜在增长率进行了预测(表1)[13]。其预测值,可作为我们之后估算未来中国一次性能源消费量的推算参数依据之一。

此外,IMF也对中国未来的经济增长情况作出了预测,后文再加以列示。

表1 中国经济的潜在增长率预测 %

3 国内外能源结构演进和发展脉络

3.1 世界能源形势展望

方行明、何春丽、张蓓(2019)认为,当前世界能源开发利用主要存在如下三个方面的问题[15]:其一,不可再生能源面临资源枯竭与环境不可持续两大问题;其二,可再生能源面临能源量不足与电网消纳能力不够两大问题;其三,可控核聚变存在着能源无限、环境友好与技术上的不确定性之间的矛盾。

总体上来看,在能源领域,存在诸多不确定性。一方面,新能源开发技术成果不断涌现;但另一方面,能源的供给形势又不容乐观。石油市场虽因美国页岩油气的进入等因素而供求格局改变,但油气资源的暂时供应充足和价格下跌并不能改变能源供求长期形势,不可再生能源的枯竭之势不可避免。并且,化石能源在生产和使用过程中所产生的各种有害排放又造成环境的不可持续性,目前的环境形势已经不允许人类把所有的化石能源全部消耗完毕再转入更加持久的替代能源体系。

据美国能源信息署(EIA)发布的2016年国际能源展望报告显示,相比2012年,2040年全球能源消费量将增长48%,原油在能源消费结构中的比重将由33%降到30%,煤炭的比重将由28%降到22%,天然气的比重将由23%提升至26%,可再生能源的比重将由12%提升至16%,可见,化石能源仍占全球能源消费总量的3/4以上。未来20年全球人均能源消费水平将提高近1/3,能源消费总量将增加近60%,全球能源需求将继续保持强劲上涨趋势。

3.2 主要发达国家能源转型情况

3.2.1 美国

美国的能源来源主要是化石燃料——煤炭、天然气和石油。石油和天然气的产量分别于1952年和1958年超过煤炭。20世纪60年代,煤炭产量开始恢复生产,80年代中期,煤炭的产量重新上升到第一的位置。2001—2010年,生物质能产量增长64%,并在工业应用中超过煤炭[16]。

美国能源转型的总体思路是:以提高国内石油产量为重要支撑,以节能和提高能源利用率为基础,大力推动清洁能源在各州的应用和推广,最终改造和优化美国的能源体系。奥巴马执政以来便从国家战略高度提出了清洁化和多元化的新能源战略,以推进能源体系转型。结合气候变化谈判和国际压力,2014年奥巴马政府出台了系列清洁能源政策。2015年8月3日政府发布了《清洁电力计划》。这是美国第一次出台针对化石能源发电的全国性减排措施。其目标是在扩大清洁能源使用的同时,使化石能源发电清洁化、更高效化[17]。

3.2.2 德国

德国的能源转型形成于2011年6月,当时德国议会就有关未来能源系统做出了一项历史性决定,即在此后40年内将电力行业从核能和煤炭依赖全面转向可再生能源主导。这一决定要求可再生能源(主要是风电和太阳能)于2030年在用电量中的占比达到50%以上,2050年达到80%以上;同时在终端能源消费中的占比分别达到30%和60%,温室气体排放比1990年减少55%和80%或95%以上。经过不懈努力,德国可再生能源发电占比持续提升,2015年年中已经接近30%[17]。

3.2.3 日本

日本的能源转型也十分突出。太阳能发电和风力发电量已达25太瓦时和5太瓦时。根据2014年4月11日通过的《能源基本计划》,到2030年日本可再生能源发电占比将达22%~24%,其中,水电可达到94~98太瓦时,太阳能发电可达到75太瓦时,风电可达到18太瓦时(海上风电成为主力)。

自2011年福岛核事故后,日本国内围绕高核、零核和适核展开了为期三年多的争论。到2014年4月,《能源基本计划》确认了核电在电力系统中的基荷作用,要求到2030年将核电的占比恢复到20%~22%,同时将液化天然气(LNG)发电提高到27%、煤炭发电占比维持在26%。预计未来15年内以此计划为基础,日本将形成新的能源结构和新的能源系统,能源自给率可提高到25%;同时,努力保持在核电、太阳能电池、燃料电池、风机制造等清洁能源技术方面的世界领先地位[17]。

3.3 中国的能源演进路径与结构转型

不可再生能源路径为不可持续路径,但世界能源的供给对不可再生能源存在路径依赖,而中国的能源结构转型必然是在世界能源演进的大背景下展开、推进。由于中国能源需求量为世界之最,却又资源相对短缺,并处在工业化扩张尚未完成的阶段,资源环境压力大,转型挑战大,并具有更大的迫切性。《BP世界能源统计2016》预测,中国煤炭消费峰值将在2030年到来,2020年能源结构将发生巨大变化:天然气增长迅速,可再生能源发展强劲;到2035年,可再生能源的增长将翻两番,发电量增量的1/3源自可再生能源。

由于中国资源禀赋的限制,对不可再生能源路径有着更强的依赖;又由于国内能源资源的供给不能满足经济发展的需要,又形成对海外能源供给的依赖。中国的能源资源禀赋是“多煤、少油、贫气”。这一资源禀赋决定了煤炭是中国目前和未来相当长时间内的主要能源。

改革开放之初,石油和煤炭是中国获取外汇的重要出口产品;1993年,中国由石油净出口国转变为净进口国;此后,中国的石油对外依存度快速升高[15]。2009年,中国由煤炭净出口国转变为净进口国,全年煤炭进口量猛增至1.26亿吨(较上年增长212%),净进口达到1.03亿吨。从此,煤炭这一曾经是中国“地大物博”的标志性资源,也成为短缺资源了。

总而言之,由于能源国情的制约,中国在相当长的时期存在着能源路径依赖,即对不可再生能源和海外能源供给的依赖。中国能源结构转型面临的挑战大、压力大。在转型过程中还必须处理好传统能源与新能源发展的关系,做好两种能源平稳交替,确保能源安全;同时加快传统能源——煤炭的清洁高效可持续开发利用,从煤炭开采、加工、利用、转化到综合循环等全产业链实现清洁化利用,提高煤炭使用效率,减少污染排放[15]。

4 国内石油、天然气等能源资源的未来供应能力

4.1 国际组织预测结果

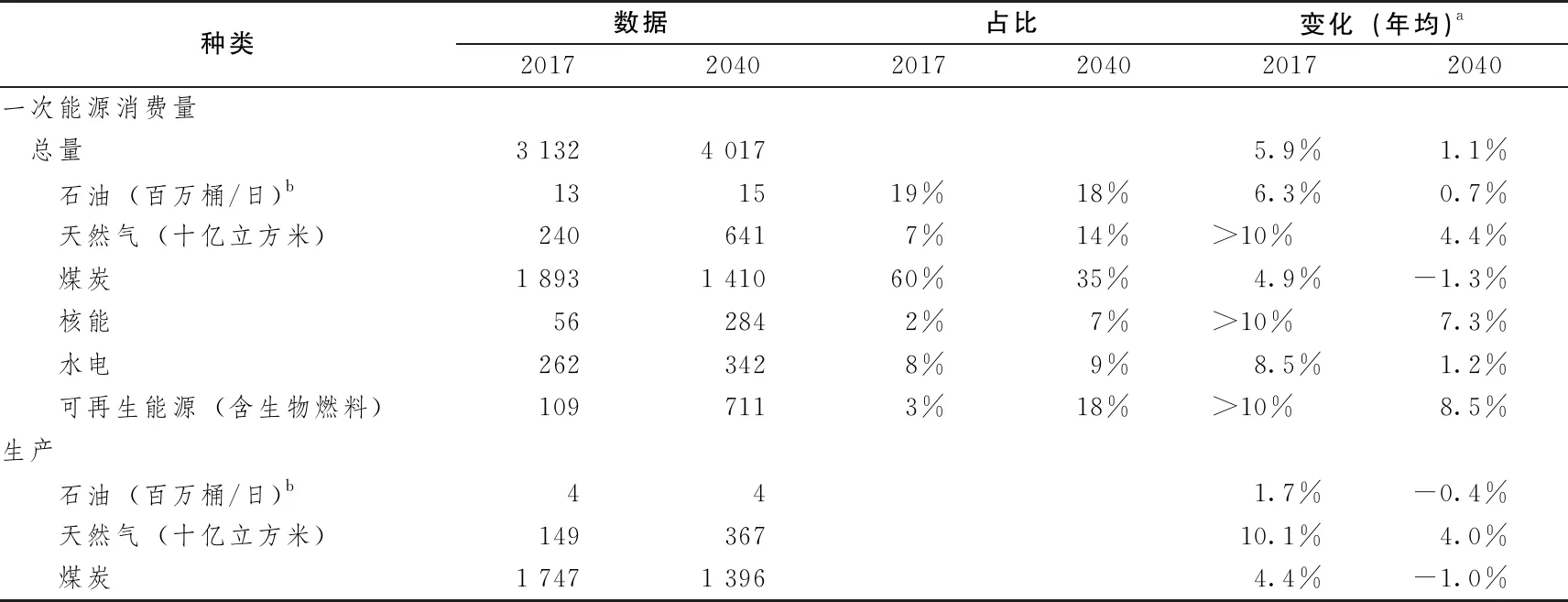

国际能源署(2017)发布的《世界能源展望中国特别报告》在新政策情景下,对未来中国能源供应和投资进行了展望。报告认为2040年中国的化石燃料总产量与2016年大致相当,但能源组分却转变了:煤炭产量略有下降;石油产量降幅较煤炭略大,以及随着中国加大对非常规油气的开发力度,天然气产量上升。随着中国能源结构的多样化,核能和可再生能源的产量也将增加三倍(表2)。

而在能源进口方面,中国对进口的整体依赖程度并没有大的变化,其占能源总需求的份额从2016年的21%缓慢上升到2040年的24%。核能和可再生能源产量的增长占国内能源产量增长的主要部分,但石油和天然气的进口量也有所增加。预计到2040年,中国仍将是煤炭进口国,但进口量会低于2016年水平。石油和天然气进口需求的增加意味着到2040年,国际贸易中近30%的石油将出口到中国,同样近1/4的长距离贸易天然气将出口到中国。

表2 新政策情景下未来中国一次能源产量 百万吨油当量

据《BP世界能源展望》2019年版中国专题的预测:虽然能源需求增速放缓,2040年中国仍是全球最大能源消费国(能源消费年均增长1.1%),在全球能源消费中的份额占22%;在展望期(2040年)内中国能源强度以年均3.4%的速度下降,略快于3.0%的历史(1995—2017年)年均降幅;中国的能源结构继续演变,煤炭占比从2017年的60%降至2040年的35%。,中国能源产量增长29%,2040年在全球能源产量占比为18%。

中国的能源结构持续演变,其中煤炭占比从2017年的60%下降至2040年的35%,天然气比重翻一番至14%,可再生能源占比从2017年的3%增至2040年的18%。石油需求(+19%)和天然气需求(+166%)扩大,可再生能源发电(+553%)、核电(+405%)和水电(+31%)均快速增长,煤炭需求下降(-25%)。2017—2040年间,核电年均增速为7.3%,且到2040年,中国占全球核电发电量的37%。可再生能源迅速扩张,到2040年年均增长8.5%,届时占全球可再生能源的26%。2017—2040年间,中国天然气产量增长2 180亿方(+146%)。石油进口依存度从2017年的67%升至2040年的76%。天然气进口依存度从38%升至2040年的43%。2017—2040年间,随着中国经济增长181%,中国的能源强度下降54%(表 3)。

4.2 国内政策规划目标

据《能源发展战略行动计划(2014—2020)》的目标,到2020年,一次能源消费总量控制在48亿吨标准煤左右,煤炭消费总量控制在42亿吨左右。国内一次能源生产总量达到42亿吨标准煤,能源自给能力保持在85%左右,到2020年,非化石能源占一次能源消费比重达到15%,天然气比重达到10%以上,煤炭消费比重控制在62%以内。

根据中国国家发展和改革委员会和中国国家能源局在2017年联合颁布的《能源生产和消费革命战略(2016—2030)》的要求:到2020年,能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内,非化石能源占比15%;2021—2030年,能源消费总量控制在60亿吨标准煤以内,非化石能源占能源消费总量比重达到20%左右,天然气占比达到15%左右,新增能源需求主要依靠清洁能源满足。

表3 2017—2040中国能源消费量、生产量预测 百万吨油当量

5 海外能源供给基本态势

BP《世界能源展望》(2019)依照“渐进转型”的情景,对未来能源形势进行了展望,本研究依次转述如下:

5.1 总体概况

报告认为,在所有情景下,到2040年世界生产总值增加一倍以上。可再生能源是增长最快的能源来源,到2040年时,世界能源供应增量的一半将来自可再生能源,并且届时可再生能源将会成为最大的电力来源。可再生能源发电到2040年占到全球发电行业的约30%;相反,煤炭发电的比例显著降低,作为一次能源到2040年将被可再生能源超越。

在至2040年的展望期内,液体燃料产量的增长一开始由美国致密油主导,但随着美国致密油产量下降,OPEC产量将随之提高。到2020年代中期,美国将贡献世界上最多的能源产量,之后,随着致密油产量见顶并逐年降低,美国能源产量增长将减慢。美国致密油和页岩气的快速增长导致美洲净出口显著增长。因此到2040年,美洲是为世界其他地区提供能源的重要来源。展望后半期OPEC石油产量增长,使中东保持了自己作为重要能源来源的地位。在此期间,卡塔尔和伊朗的天然气产量也将增长。由于能源消费增速不及生产,俄罗斯和其他原独联体国家在全球能源出口中的占比上升。相比之下,中东和非洲的净出口量没有变化。

由于需求基础广泛和天然气可获得性不断提高,同时在液化天然气持续扩张的推动辅助下,天然气增长强劲。在展望期间,俄罗斯占全球能源产量比例小幅降低,很大程度上反映了俄罗斯天然气产量比例的逐渐降低。即便如此,俄罗斯仍然是世界最大的油气出口国。

5.2 液体燃料

液体燃料生产增长由天然气凝析液和生物燃料主导,原油生产增量有限。在渐进转型情景下,全球液体燃料产量展望期间增长1 000万桶/日。原油和凝析油贡献了少于300万桶/日的增量,主要增量来自天然气凝析液的增长(500万桶/日)以及“其他液体燃料”(300万桶/日),特别是生物燃料。天然气凝析液的增长主要由美国(300万桶/日)和中东(200万桶/日)驱动。 “其他液体燃料”由生物燃料主导。到2040年生物燃料将从200万桶/日增长到400万桶/日,大部分生产集中在美国和巴西。

5.3 天然气

在渐进转型情景下,天然气供需年均增长率为1.7%,即到2040年增长近50%,是唯一和可再生能源一样份额在展望期间增长的能源。天然气产量增长由美国和中东(卡塔尔和伊朗)主导(贡献展望期间近50%的天然气产量增量),中国和俄罗斯产量的增长很强劲。LNG供应持续增加,在全球天然气贸易中的占比不断提高,并在2020年代末超过管道气。到2040年液化天然气供应将占总需求的15%以上。

北美引领液化天然气出口的增长,中东、非洲和俄罗斯紧随其后。随着市场的逐渐成熟,美国和卡塔尔将成为两大全球液化天然气的出口中心,到2040年两国合计占全球液化天然气出口的40%。亚洲仍将是全球液化天然气的主要进口方,但进口结构有所变化:2040年中国、印度和其他亚洲国家的进口量有望占到全球进口量的一半,超过老牌进口大国日本和韩国。欧洲仍然是重要的需求市场,其“平衡市场”的作用将继续发挥,也将是液化天然气和管道气之间竞争的核心市场之一。

液化天然气供给增加导致液化天然气和管道气之间的竞争更加激烈,尤其是在欧洲和中国。在渐进转型情景下,欧洲天然气产量降低40%,导致2040年欧洲对外依存度上升到约75%。在中国,尽管国内天然气产量大幅提升,但需求增长大于供应增长,导致到2040年进口依存度上升至超过40%。半数进口增量将由俄罗斯和其他独联体国家的管道气来满足,剩余增量来自液化天然气。

5.4 煤炭

全球煤炭消费增速比过去大幅放缓,中国和经合组织国家需求下降由印度和亚洲其他国家的增长来抵消。在渐进转型情景下,全球煤炭消费大体维持在现有水平,与过去20多年的情况形成鲜明对比。在过去20多年,煤炭是能源需求增长的最大来源。在此展望的期间里,中国经济增长逐渐向更平衡、更可持续的模式过渡,煤炭需求也随之下降。全球煤炭市场疲软也受到经合组织煤炭消费显著下降的影响,这些国家转向使用更洁净、更低碳的能源。相反,印度和其他亚洲新兴经济体的煤炭需求上升。这些经济体经济的增长和繁荣带来的电力需求贡献了全球大部分的煤炭消费增量。印度是煤炭消费增长最大的市场;到2040年,印度煤炭消费占全球比例将翻倍至约四分之一。

5.5 可再生能源

可再生能源将比历史上的任何能源更快地渗透全球能源体系,其增长由发展中国家主导。中国、印度和其他亚洲国家占全球可再生发电增量的近一半。

历史上,新型能源通常需要用几十年才能渗透能源体系。例如,石油在19世纪末20世纪初用了45年时间从1%的占比增长到世界能源的10%。在20世纪初,天然气用了超过50年才达到10%。在渐进转型情景下,可再生能源占比从1%增长到10%需要约25年。在快速转型情景下,可再生能源的增速将会更快,占比从1%增长到10%仅15年。

6 供需平衡下国内煤炭资源的总量控制指标测度

6.1 中国能源消费曲线的拟合

对煤炭需求预测的方法有许多[2],但对单一种类的能源需求预测存在较多不确定因素,它会受到其他诸多能源的替代效应的影响。因此,我们换了一个思路,首先预测未来中国一次能源需求总量,之后在根据相关机构对未来其他能源的国内外供给预测的基础上,假定供需平衡,扣减后得到未来国内的煤炭资源总量控制指标。

在中国能源需求预测方面,林伯强开展了大量卓有成效的研究。林伯强(2001)应用协整和误差修正模型技术研究了中国能源需求的决定因素,认为不仅价格和收入是能源需求的重要决定因素,而且用来反映结构变化的GDP中的重工业份额也是一个显著的需求决定因素[18]。林伯强(2003)在三要素的生产函数框架下,应用协整分析和误差修正模型技术研究了中国电力消费与经济增长之间的关系,结果表明GDP、资本、人力资本以及电力消费之间存在着长期均衡关系[19]。林伯强(2003)提出一个长期电力需求模型以分析影响中国电力需求的主要因素,其影响因素包括GDP、电价、人口增长、产业结构变化、能源效率改进;并认为一个误差修正模型为预测中国电力总需求的短期波动提供了适合的框架[20]。林伯强、牟敦国(2008)运用CGE方法研究石油与煤炭价格上涨对中国经济造成的影响,结果表明:能源价格上涨对中国经济具有紧缩作用,但对不同产业的紧缩程度不一致,能源价格除了影响经济增长,还将推动产业结构变化[21]。林伯强的能源需求预测主要运用了协整分析和误差修正模型,并重点考虑了GDP、人口增长、能源效率改进、能源(电力)价格等因素。

在此,我们引入Paul Ehrlich、John Holdren(1971)建立的I=PAT模型来决定关键变量,以提供了一个旨在全面理解能源消耗和能源效率关系的宏观层面分析,其所涉及的主要变量基本与林伯强的研究相似。通过I=PAT理论可以将资源消费作为对环境的影响(I),将它作为人口(P)、富裕程度(A)和技术(T)三个影响能源消耗的宏观因素的函数。这个等式最先被杰文斯(1865)进行了验证,意味着环境的影响将随着人口、富裕(消费)和(或)技术的增加而增加,而杰文斯发现经济增长将导致人口增加,从而增加对煤炭的需求[22]。在此,我们参考已有成果对IPAT模型变量的设定和变量内涵的解释,设定变量如下:

(1)环境影响(I)用最终能源消费量(TFC)数据表示;

(2)人口(P)用总人口(PT)数据表示;

(3)富裕程度(A)用国内生产总值数据(GDP,按PPP法换算为2010年的不变美元价格)表示;

(4)技术(T)用能源效率数据(τF)表示,用单位能源消费量的万元国内生产总值(即万元国内生产总值能源消费量的倒数)表示。

采用Thomas Dietz、Eugene A.Rosa(1994)改进的随机影响回归模型(Stochastic Impacts by Regression on Population,Affluence,and Technology,STIRPAT)[23]:

I=aPbAcTde

构建如下方程:

lnTFC=a+blnPT+clnGDP+dlnτF+e

模型的基础数据如表 4所示。

表4 回归模型基础数据

分段对模型进行回归,得出以2000—2018年数据为样本的方程较优,并进行了异方差性检验(Heteroskedasticity Test:Breusch-Pagan-Godfrey)和序列相关性检验(Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test),结果列示如下(括号内为t检验统计量):

lnTFC=-11.209+1.166lnPT+0.941lnGDP

(-4.150) (4.974) (38.221)

-0.984lnτF

(-78.710)

A-R2=0.999 878

F-statistic=49002.88

Durbin-Watsonstat=2.121

异方差:Prob.F(3,15)=0.108> 0.05;序列相关:Prob.F(2,13)=0.542> 0.05

6.2 相关参数的未来值预测

6.2.1 人口总量(PT)

根据联合国《World Population Prospects 2019》的中方案预测,可以得到2019—2030年中国人口的预计年均增长率(表 5)。在本研究中,拟采用中方案的预测值进行计算,如表 6所示。

表5 2019—2030年中国人口预计年均增长率 %

表6 2019—2030年中国人口预测值 万人

6.2.2 国内生产总值(GDP)

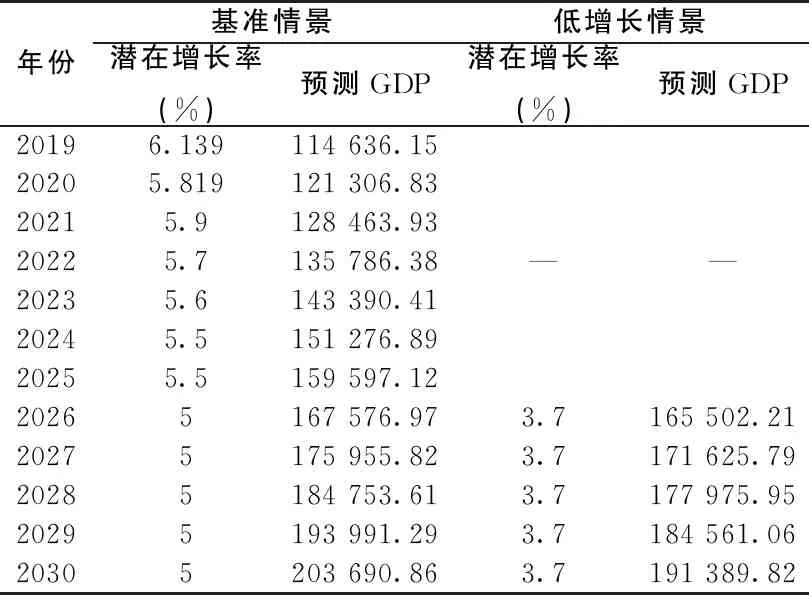

如前文所述,厦门大学CQMM课题组长期对中国经济的潜在增长率进行了预测,并给出了基准情景和悲观情景的两类增长趋势(表7)。实际上,根据目前的宏观经济估计,中国经济的增长速度可能已经更偏向于其悲观情景的潜在增长率预期。而在2019年10月25日,“中国宏观经济高层研讨会暨‘中国季度宏观经济模型(CQMM)2019年秋季预测发布会’”中,厦门大学宏观经济研究中心教授林致远在会上发布预测报告指出,课题组通过设计中美贸易摩擦不再升级、双方达成和解协议并取消所有新增惩罚性关税和贸易摩擦继续升级三种可能的发展态势,基于CQMM模型对2019—2020年两年中国的宏观经济主要指标进行预测分析结果显示,2019年GDP增速可能在6.21%,增速比2018年降低0.39个百分点;2020年,GDP增速可能进一步下降至6.02%至6.33%的区间。

IEA在对中国能源进行展望时,采用了基于新政策情景下的潜在增长率,通常比中国学者的预期值要低(表7)。

此外,IMF对近期中国经济的潜在增长率也作出了估计(表8),比CQMM课题组估计的增长速度要低,但目前看来更贴近现实。这样,我们结合了三者的预测结果,在已有数据的基础上,对2019—2030年中国国内生产总值进行了推算(表9)。

表7 中国经济的潜在增长率预测 %

表8 IMF对中国经济的潜在增长率预测 %

表9 2019—2030年中国GDP增长率及预测值 亿元,2010不变美元

6.2.3 能源效率变化(τF)

关于能源效率变化的预测,直接采用了BP的能源展望结果①,它认为中国能源强度在1995—2017年年均降低3.0%,而在对2040年的展望期中,年均将降低3.4%。

6.3 一次能源总需求预测结果

根据相关参数的未来值预测结果,我们主要估计出两个时间节点的一次能源总需求值,其中2030年的值分两种情景进行了估算(以置信区间的中值代表),结果见表 10。根据自变量的预期值,对两种情景的曲线进行了拟合(图 2,图 3)。

表10 2025年和2030年中国一次能源总需求预测值 万吨标煤

图2 基准情景下的拟合曲线

图3 低增长情景下的拟合曲线

6.4 煤炭资源总量控制指标的测算

接下来我们主要分如下几步来测算煤炭资源的总量控制指标:(1)根据至2030年非化石燃料在能源结构中占比的要求,确定化石燃料能源总量;(2)根据至2030年全球(包括国内外)石油、天然气的供给量,得出煤炭资源预期消费量;(3)根据至2030年煤炭资源净进口情况,计算出国内煤炭资源生产量;(4)根据相关转换系数,将煤炭资源生产量转换为原煤生产总量控制指标。

6.4.1 化石燃料能源总量

根据中国国家发展和改革委员会和中国国家能源局在2017年联合颁布的《能源生产和消费革命战略(2016—2030)》的要求:到2020年,能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内,非化石能源占比15%;2021—2030年,能源消费总量控制在60亿吨标准煤以内,非化石能源占能源消费总量比重达到20%左右,天然气占比达到15%左右②。

我们设定2030年非化石燃料能源在一次能源需求总量中的占比为20%,而根据国际能源署的预计,在中国目前大力发展可再生能源的努力之下,此目标具有现实性。为此,我们按照线性增长趋势的方法,估算出2025年非化石燃料能源的占比为17.32%。也即是,2025年和2030年中国化石燃料能源占一次能源需求总量的比重分别为17.23%和20%。

6.4.2 石油、天然气的供给量

根据IEA《世界能源展望中国特别报告》中对中国在当前政策情景下对一次能源需求总量预测值,2025年和2030年石油的需求量分别为720百万吨油当量和785百万吨油当量(通过1∶1.428 6转换为百万吨标煤)。

BP预测了2020年和2030年中国天然气供给情况(表 11),2030年国内外供给总量约为503.8十亿立方米(Bcm),同时我们推算出2025年的供给总量约为399.80 Bcm(通过1∶1.330 0的比例转换为标准煤)。

表11 BP预测未来中国的天然气供给情况 Bcm

6.4.3 煤炭净进口量

国际能源署(2017)发布的《世界能源展望中国特别报告》,预计到2040年,中国仍将是煤炭进口国,但进口量会低于2016年水平。报告指出,进口煤炭只占中国煤炭需求量的不到10%,对中国煤炭供需平衡的贡献相对较小,且对国内煤炭市场的波动非常敏感。中国进口在展望期上半时期如何演变,主要取决于政策制定机构如何引入市场再平衡机制:频繁的政策调整带来的价格波动,将导致进口量的强烈变动;反之,较平稳的过渡将带来更加稳定的进口煤炭流动。一旦市场基本实现再平衡,煤炭进口的前景将会取决于国产和进口煤炭的价格差。

为此,在本研究中,我们以2016年中国煤炭净进口量来估算未来2019—2030年的煤炭海外供给情况,即2.467 6亿吨。

这样,我们列出表格,统计出2025年和2030年的国内煤炭产量总量控制指标(表 12)。

陈潇君、金玲、雷宇等(2015)的研究结果表明,要实现2020年、2030年空气质量改善阶段性目标,全国煤炭消费总量应分别控制在40.8亿吨和37.7亿吨左右[4]。罗宏、张保留、吕连宏等(2016)测算出2020和2030年全国煤炭消费量控制目标分别为40亿吨和45亿吨[5]。这个对2030年的预测结果要比我们的方案大不少。

再对比第三轮全国矿产资源的调控目标,《全国矿产资源规划(2016—2020年)》对2020年原煤总量控制指标(预期性)为39亿吨,本研究对2025年的总量控制削减为38.09亿吨;2030年的总量控制指标,在基准情景下进一步下降为36.86亿吨,而在低增长情景下则下调到33.19亿吨。正如IEA和BP的展望,中国煤炭总量控制指标取决于中国经济在新政策下或可持续发展条件下的结构转型速度,这可能主要取决于未来中国新能源资源的发展情况。

7 结束语

徐小杰(2015)认为:“长期以来,大众对煤炭属性和作用的认识模糊,造成煤炭是环境污染的‘头号敌人’;而一些人认为煤是脏的,只有穷人才用煤炭。这一认识的结论只能是去煤炭化的转型思路,一些人往往把煤炭与可再生能源对立起来,把火电与风电和光伏理解为‘你死我活’的关系。这些认识都没看到煤炭作为资源的自然属性与不可再生资源的开发价值的区别,看不到煤炭在当前和今后的主导或基础作用和替代过程,更看不到煤炭或燃煤发电对可再生能源发电的‘让路’贡献、捆绑保障作用和备份作用。”[17]为此,本研究从中国经济社会发展的阶段性特点入手,分析了能源消费结构的变化趋势,测算出未来10年中国煤炭资源的消费需求状况,再结合未来国内外油气资源供给能力,从实现能源结构供需平衡的角度,进而推算出了未来煤炭资源开采总量控制指标。因为预测对象本身受诸多因素的影响,再加之这些影响因素本身还受其他政策因素的影响(比如本文引入的经济增速、人口变动和能效变化等),所以预测工作一贯难以得到广泛的认同。可以说,本文主要是构建了一个简易的煤炭资源开采总量控制测度框架,在各级部门制定相关规划时可以作一参考。

表12 2025年和2030年煤炭需求预测统计表

从国内相关能源战略规划的目标和国外能源机构对未来中国能源展望的情况看,未来10年,化石燃料在能源结构中的比例还将保持在80%以上(或左右),由于目前石油、天然气的国内生产能力和海外供给能力有限,煤炭资源还将在较长一段时间内成为中国能源供给的重要保障。这是必须面对和承认的现实,而正因为中国的能源资源的赋存特点,煤炭在过去、现在和将来仍会发挥其重要作用,直至能源结构彻底转型。

实际上,能源效率在中国具有巨大的潜力,能源效率不仅成为政策导向、产业战略和消费方式转变的重点,而且是推动能源转型的支点。林伯强(2008)指出,中国的国情决定必须节能,中国在节能减排过程中付出的努力注定比发达国家要大得多,这就要求我们在战略和政策方面有所突破和创新;就国内而言,政府的能源战略和政策原则应该是在支持能源公平的同时不丧失能源效率;在国际上,争取能源和环境公平应当是战略和政策的要点[24]。煤炭走向清洁高效利用的主要途径是将更多的煤炭用于高效发电。通过逐步减少终端用煤占比,不断提高发电用煤占比,可以明显提高煤炭的综合利用效率。不断提升这一占比,既可以增加稳定的电源和发电量,又可以在高效发电技术下控制各种污染物排放。

此外,我们前期曾对效率提高和能源消耗水平的关系进行过探讨,技术进步是应付能源—环境问题的一个重要补充,但它并不像政策制定者所乐观认为的是一种普遍适用的补救措施,尽管技术的确为人类提供了更大的选择空间。更深层次的原因是,效率提升收益只有在响应效率的演变不会改变现存的行为时,才能带来资源的节约。但在现实中,人类系统的演变易于快速地适应效率的任何变化。从新古典经济学的范式来看,能效进步或技术进步并不像大多数人认为的是解决能源—环境问题的灵丹妙药;人类必须自愿改变自身的行为,包括在选择决策时考虑环境优先权等,才能实现资源、环境和社会的可持续发展。总之,人类应该减少自身对能源的消耗,采用更绿色更清洁的生产生活方式,使我们对化石燃料的使用高峰降低,减少对可耗竭资源的消耗和对生态环境的扰动[22]。

注释:

① https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook/country-and-regional-insights/china-insights.html

② http://news.bjx.com.cn/html/20170425/822221.shtml