中国西藏堰塞湖演化模式及易发性区划研究

2020-02-22赵永辉万志杰涂国祥

赵永辉,万志杰,涂国祥,邓 辉

1.西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院,西藏 拉萨 850000;2.成都理工大学 地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,四川 成都 610059

0 引言

近些年,受全球气候变化影响,中国西南地区堰塞湖事件频发,给当地经济造成重大损失,对其破坏力谈虎色变。事实上,堰塞湖事件在全世界屡见不鲜,如1911年,受地震影响,塔吉克斯坦帕米尔高原穆尔加布河谷右岸产生山体滑坡,形成坝高约500多米的萨列兹堰塞湖,威胁下游塔吉克斯坦、阿富汗、乌兹别克斯坦等国家[1-2];1959年8月17日,美国蒙大拿州强震引发美国地震史上有记载的最大山体滑坡,致使麦迪逊河堵塞,并在不到一个月的时间内形成了水深约60 m、长约10 km的堰塞湖[3];1999年10月6日,新西兰亚当斯山体滑坡,形成120 m高的堰塞体,阻塞波伊鲁阿河,堰塞湖库容约500×104~700×104m3[4];2008年5月12日,中国四川汶川地震触发山体滑坡,滑坡堆积体阻塞河道,形成坝高约105 m,库容约3.2×108m3的唐家山堰塞湖[5];2014年8月3日,中国云南昭通鲁甸地震引发红石岩水电站上游河段山体滑坡,造成曲靖市会泽县牛栏江堵塞,形成库容约2.6×108m3的堰塞湖,堰塞体高约96 m、方量约1 200×104m3[6]。特别是2018年,中国西藏金沙江堰塞湖和雅鲁藏布江堰塞湖事件后,堰塞湖瞬间成为当时地质灾害的代名词,给中国西藏高原防治减灾工作增加了难度和压力。

截至目前,众多专家学者对堰塞湖相关专题做了大量研究,推动了堰塞湖科研工作的不断发展。鉴于西藏高原地区气候、水文、地质等多方面的特殊性,针对中国西藏高原堰塞湖演化模式、易发区划等方面的研究相对较少,而其又是高海拔地区防灾减灾研究工作的重点。文章选择6处西藏典型堰塞湖事件作为主要分析和论述对象,以期通过收集西藏典型堰塞湖相关资料,明晰西藏堰塞湖演化模式和易发性区划,旨在为今后西藏防灾减灾和堰塞湖相关研究提供支撑与参考。

1 西藏典型堰塞湖事件

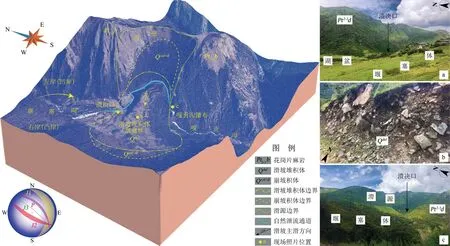

西藏典型堰塞湖主要位于西藏东部和南部,其中昌都市分布2处,即玉曲堰塞湖和金沙江堰塞湖;林芝市分布4处,分别为帕隆藏布堰塞湖、易贡藏布堰塞湖、雅鲁藏布江堰塞湖和嘎贡沟堰塞湖,见图1。

①玉曲堰塞湖;②金沙江堰塞湖;③帕隆藏布堰塞湖;④易贡藏布堰塞湖;⑤雅鲁藏布江堰塞湖;⑥嘎贡沟堰塞湖

1.1 玉曲堰塞湖

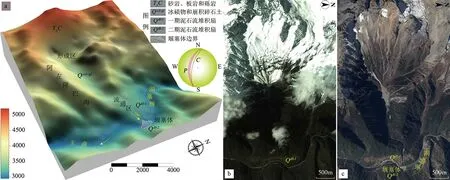

玉曲位于中国西藏昌都市左贡县东南部,阿左隆巴沟为玉曲一级支沟,东经98°28′4.29″、北纬28°51′54.88″。玉曲堰塞湖为阿左隆巴沟沟谷型泥石流引发的次生地质灾害。

玉曲河谷坡度约为40°~50°,属于高山峡谷区。阿左隆巴沟呈EW向,纵长约为7.6 km,横宽约为3.3 km,汇水面积约为1.3×107m2。沟谷后缘及两侧基岩山体主要为三叠系上统察瓦龙群变质砂岩、板岩和砾岩(T3C),岩层产状C为N14°E/60°SW,后缘沟壁坡向及坡度P为N10°E/40°~50°SW,沟道底部堆积结构松散的冰碛物和崩积碎石土(Qcol+gl),沟口主要为松散泥石流堆积扇。经遥感影像解译,沟口泥石流堆积扇分两期形成,其中第一期堆积扇(Qdf-1)分布面积较广,结构稍密,表面植被长势较好,第二期堆积扇(Q1df-2)面积相对较小。

2014年8月之前阿左隆巴沟就有泥石流爆发历史,沟口分布大量的第一期泥石流堆积扇(Qdf-1)。在此基础上,2014年8月,以沟道底部冰碛物和崩积碎石土,以及第一期泥石流堆积扇为物源,冰川融水和降雨作为泥石流主要诱发因素,阿左隆巴沟爆发二次泥石流,泥石流堆积体堵塞玉曲河道,形成宽约265 m、高约25 m的堰塞体,上游湖区水位急剧上涨,库容达500×104m3[7]。由于堰塞坝为泥石流堆积体,其主要由结构松散、架空、抗冲刷性能差的碎砾石土组成,加之,河流凹岸侵蚀、凸岸沉积作用,堰塞体与玉曲左岸连接部位产生溃决,形成自然排导槽。后期,在堰塞湖湖水下蚀和侧蚀作用下,下泄排导槽不断扩大,直至堰塞体侵蚀殆尽,见图2。

2014年8月,泥石流已携带大量沟道松散物源冲出阿左隆巴沟。据遥感解译,沟内仍残留大量松散物源,为再次爆发泥石流提供了物源基础。鉴于此,玉曲阿左隆巴沟段仍存在形成堰塞湖的可能。

a-堰塞湖DEM;b-堰塞湖形成前遥感影像(据Googel Earth);c-堰塞湖形成后遥感影像(据Googel Earth)

1.2 金沙江堰塞湖

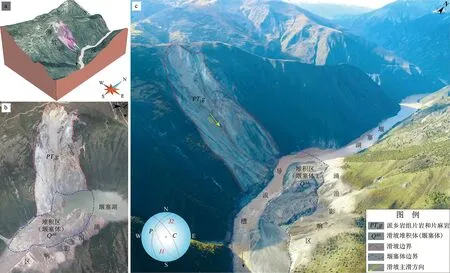

金沙江堰塞湖位于中国西藏昌都市江达县东南部,东经98°42′0.00″、北纬31°4′48.00″,其为金沙江右岸山体滑坡引发的次生地质灾害。

金沙江堰塞湖地处高山峡谷区,区域型断裂较发育,以逆断层为主,区域稳定性较差。金沙江右岸滑源区斜坡坡度和坡向P约为S15°W/32°SE,出露地层主要为二叠系-三叠系岗托岩组绢云石英片岩(PT1g),产状C为N148°W/67°SW,浅表层呈强风化,深部主要为强风化-弱风化岩体。斜坡山体主要发育两组结构面:即J1为S155°E/56°NE,J2约为S30°W/37°SE[8-9]。

2018年10月11日,受强降雨影响,滑源区岩土体沿SW105°整体失稳,产生山体滑坡,堵塞金沙江河谷,形成纵长约220 m、横宽约130 m、方量约2.2×107m3的滑坡堰塞体及库容约为2.9×108m3的金沙江堰塞湖。随着堰塞湖湖水位不断上涨,于10月12日产生漫坝,并开始自然泄流,截至10月13日,堰塞湖完成泄流。由于10月11日滑坡为后缘滑坡边界以外斜坡岩土体提供了更为有利的临空环境,2018年11月3日,滑坡后缘不稳定性岩土体产生二次滑移,随之而来的是金沙江二次堵江,堰塞湖库容约为5.24×108m3。与第一次相比,金沙江第二次滑坡堵江堰塞湖规模更大,更具威胁。经人工排导,第二次堰塞湖于11月12日开始泄洪,13日堰塞湖水位与下游水位基本持平,至此,金沙江堰塞湖险情解除[10-14],见图3。

特别是,由于金沙江右岸坡度较陡,且滑坡源区距离金沙江水位线约为600~1 300 m,斜坡整体失稳后极速冲入金沙江,形成极具能量的滑坡涌浪,致使滑坡对岸(左岸)坡表植被冲蚀殆尽,该区域为滑坡涌浪影响区。因此,与金沙江堰塞体相连接的左右两岸岸坡处变形破坏迹象截然不同,其中左岸为涌浪影响区,表层残留物为干燥泥浆,右岸为剪切-滑移区,分布多组顺坡向滑痕。

a-滑坡源三维影像;b-堰塞湖遥感影像(据李俊峰,有修改);c-堰塞湖现场照片(据李俊峰,有修改)

1.3 帕隆藏布堰塞湖

帕隆藏布堰塞湖位于西藏林芝市波密县东南部古乡沟沟口处,古乡沟为帕隆藏布一级支沟,东经95°26′30.80″、北纬29°54′47.46″。帕隆藏布堰塞湖为古乡沟沟谷型泥石流引发的次生地质灾害。

古乡沟纵长约6.0 km,横宽约为5.3 km,沟口宽度约为0.3 km,汇水面积约为为2.6×107m2,总体呈SN向发育,与帕隆藏布近垂直。古乡沟山体主要为黑云母花岗闪长岩(Yj1),沟道底部堆积结构松散的冰碛物和崩积碎石土(Qcol+gl)。

古乡沟地处西藏低纬高山峡谷区,降雨充沛,雪线约为5 000 m,以上为古乡海洋性冰川,古乡沟为冰川泥石流沟。在冰川融水、降雨等影响下,古乡沟内地表径流流量不断增大,水力条件也随之不断改善。当水力条件达到一定峰值时,沟道内出现侵蚀破坏,主要包括下切侵蚀、溯源侵蚀和侧向侵蚀。其中,下切侵蚀和溯源侵蚀作用导致物源区沟道松散堆积体迅速形成泥石流,侧向侵蚀致使沟谷岸坡部位松散堆积体失稳破坏,使泥石流物源不断增加。最终,泥石流以摧古拉朽之势冲出古乡沟,堵塞帕隆藏布,形成帕隆藏布堰塞湖。迄今为止,古乡沟已暴发几十余次泥石流,为典型高频泥石流沟。其中1953年9月29日泥石流规模最大,属于特大型冰川泥石流,冲出松散碎屑颗粒约为1.1×107m3,形成长约5 km、宽约1 km的帕隆藏布堰塞湖[15],见图4。

1.4 易贡藏布堰塞湖

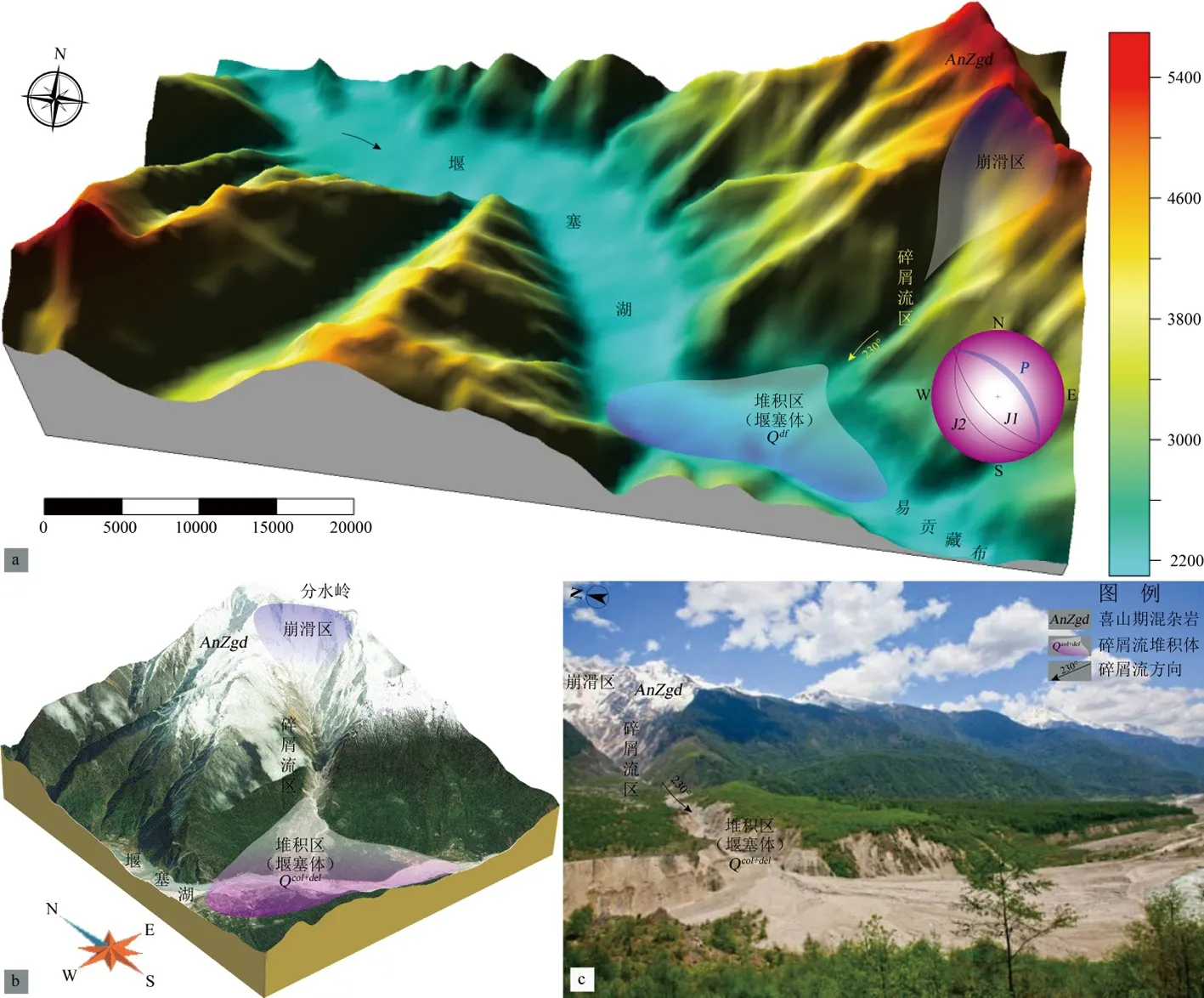

易贡藏布堰塞湖位于西藏林芝市波密县西部扎本龙沟沟口处,扎本龙沟为易贡藏布一级支沟,东经94°56′15.13″、北纬30°10′41.28″。易贡藏布堰塞湖为扎本龙沟“崩滑流”地质灾害引发的次生地质灾害。

扎本龙沟纵长约7.3 km,横宽约为3.0 km,汇水面积约为为1.6×107m2,总体呈SW向发育,与易贡藏布呈斜交关系。扎本龙沟后缘坡度和坡向P为N40°W/40°~50°SW,出露以花岗岩、大理岩和板岩为主的混杂岩AnZgd,发育两组优势裂隙:J1为S32°E/32°NE,J2为S42°E/59°NE[16]。

2000年4月9日前,气温回暖,扎木弄沟后缘海拔5 000m附近冰雪不断融化,加之,期间持续性降雨,大量水流灌入后缘山体“X”型裂隙中,致使崩滑源区山体饱和。2000年4月9日,扎木弄沟后缘山体产生崩滑地质灾害。由于崩滑源距离沟底垂直高差较大,其整体沿“X”型裂隙失稳的同时,以强大的冲击力撞击沟底,并迅速解体为高速碎屑流,以锐不可当之势刮铲沟道底部松散碎屑物质,最终碎屑流携带大量松散体冲出扎木弄沟,堵塞易贡藏布,形成长约2.5 km、宽约2.5 km、方量约2.8×108~3.0×108m3的堰塞坝,其上游即为易贡堰塞湖。2000年之前,易贡藏布就有堵江史,易贡湖即为碎屑流堵江所致[17-18],见图5。

a-堰塞湖DEM;b-堰塞湖三维模型(据Googel Earth);c-易贡藏布扎本龙沟“崩滑流”照片[19]

1.5 雅鲁藏布江堰塞湖

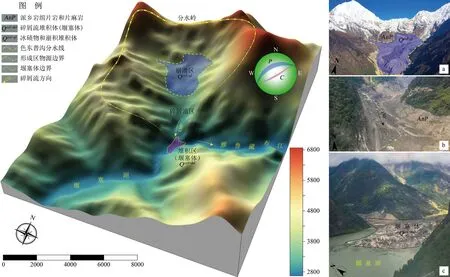

雅鲁藏布江堰塞湖位于西藏林芝市波密县西部色东普沟沟口,色东普沟为雅鲁藏布江一级支沟,东经94°56′24.23″、北纬29°44′54.07″。雅鲁藏布江堰塞湖为色东普沟“崩滑流”地质灾害引发的次生地质灾害。

色东普沟纵长约1.1 km,横宽约为0.5 km~0.8 km,汇水面积约为7.0×107m2,总体近SN向发育,与雅鲁藏布江斜交。色东普沟后缘山体坡度和坡向P约为N70°E/40°~50°SE,地层岩性为派乡岩组片岩和片麻岩(AnP),岩层产状C为N60°E/75°~85°NW,后缘沟道堆积大量松散冰碛物和崩积碎石土(Qcol+gl)[20]。

色东普沟冰川属于海洋型冰川,在近些年全球变暖的大背景下,其消融速度加快,冰崩灾害频繁。同时,色东普沟处于高寒地区,沟谷两侧山体在冻融循环破坏作用下导致岩体强度较低,碎裂松动岩体分布较广,致使沟内时常发生岩崩。加之,2018年,研究区降雨量偏多,沟道松散体容重不断增大,抗剪强度随之不断降低。2018年10月11日,色东普沟后缘沟道松散体产生剪切-滑移变形,即色东普沟滑坡。由于色东普沟汇水面积较大,且沟道底部主要为松散碎屑堆积体,滑坡“启动”后,松散架空的滑体瞬间崩解为碎屑流,并以“破竹之势”下切和侧向侵蚀沟道岩土体,最终于色东普沟口形成堰塞坝,完全堵塞雅鲁藏布江[21],见图6。

a-“崩滑”区照片;b-碎屑流区照片;c-碎屑流堆积体(堰塞体)照片

1.6 嘎贡沟堰塞湖

嘎贡沟堰塞湖位于西藏林芝市朗县北部雅鲁藏布江一级支沟嘎贡沟内,东经93°6′34.33″、北纬29°11′1.86″。嘎贡沟堰塞湖为沟谷左岸山体滑坡引发的次生地质灾害。

嘎贡沟地处冈底斯岩浆弧构造单元,位于雅鲁藏布江结合带内,走滑为研究区主要构造特征,属于区域稳定性较差区。嘎贡沟左岸山体滑源区坡度P为40°~50°,主要为花岗片麻岩(Pt2-3b),发育一组优势裂隙J1,产状为N30°W/5°~30°SW,少量发育裂隙J2(N60°W/60°~80°NE)和J3(N50°W/75°SW)[22]。

嘎贡沟左岸为凹岸,在河流凹岸侵蚀作用下,左岸斜坡花岗片麻岩(Pt2-3b)顺坡内J1结构面整体向嘎贡沟沟谷剪切-滑移,堆积堵塞河道,形成纵长约1 600 m、横宽约600~900 m、高约130 m、估算方量约2.2×108m3的滑坡块碎石土堰塞坝。随着湖水不断汇集,上游形成面积约1.2×105m2的嘎贡堰塞湖。后期堰塞湖湖水不断上涨直到漫坝,在河水凹岸侵蚀作用下,堰塞体于左岸连接处产生溃决,形成自然下泄通道,经历漫长的地质历史后,进而演化为现今的嘎贡沟瀑布[22]。此外,滑坡区冻融风化较强,后缘滑壁处碎裂松动岩体较发育,现今堰塞体与沟谷岸坡连接处均残留大量崩坡积体。

a-堰塞体溃决口上端;b-堰塞体(滑坡堆积体);c-堰塞体溃决口下端

2 西藏典型堰塞湖演化过程

西藏典型堰塞湖实为次生地质灾害,其原生地质灾害往往是滑坡、崩塌、泥石流等原生地质灾害。笔者将西藏堰塞湖演化过程归纳为三类,即泥石流堵江型、滑坡堵江型和“崩滑流”堵江型。

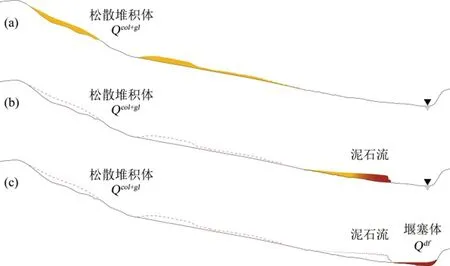

2.1 泥石流堵江型

泥石流堵江型堰塞湖的演化过程伴随有明显的阶段性。具体为:(1)松散堆积体形成阶段。在西藏高寒高海拔山区冻融、风化等强烈作用下,沟谷后缘及沟道底部滑坡堆积体、崩塌堆积体和冰水堆积体较发育,该区域作为泥石流爆发的形成区,提供充足的松散物源,见图8(a);(2)泥石流形成阶段。在强降雨和冰川融水作用下,松散的滑坡堆积体、崩塌堆积体和冰水堆积体物源瞬间解体为流体,形成沟谷型泥石流,见图8(b);(3)在沟道流水作用下,泥石流迅速经过流通区,以迅雷不及掩耳之势冲出沟口,堆积于沟口河道,堵塞河道,形成堰塞湖,泥石流堆积体构成堰塞体Qdf,见图8(c)。前述西藏玉曲堰塞湖和帕隆藏布堰塞湖就属该类堰塞湖。

a-松散堆积体;b-泥石流形成阶段;c-堰塞体形成阶段

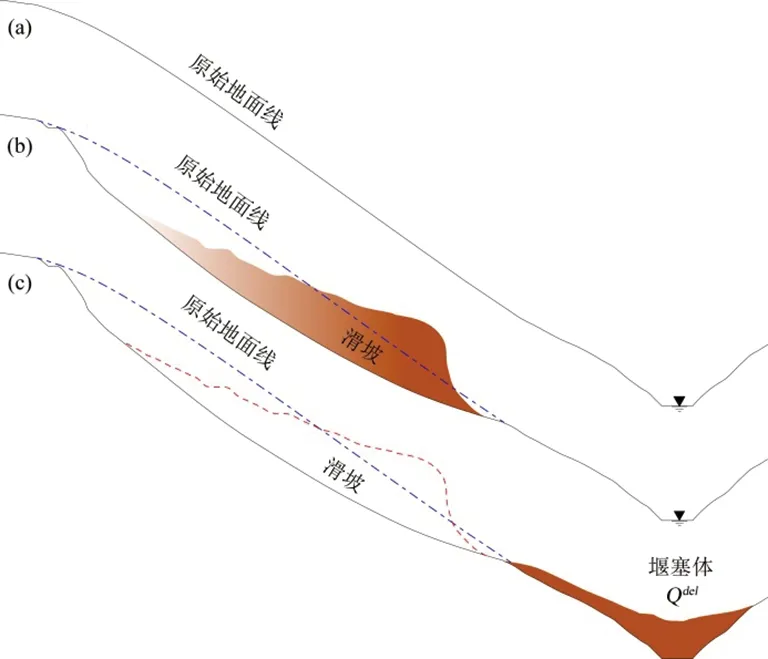

2.2 滑坡堵江型

滑坡堵江型堰塞湖是指河谷斜坡产生滑坡,并堵塞河道形成堰塞湖的过程,由滑坡堆积体构成堰塞坝。具体为:西藏地质构造活动强烈,河谷下切侵蚀作用强烈,但是河谷下切初始阶段属于宽谷时期,河谷斜坡稳定性较好,见图9(a)。随着河谷下切侵蚀不断加剧,岸坡坡度不断变陡,临空条件不断改善,形成西藏高山峡谷地貌。当河谷下切至一定深度时,斜坡岩土体在降雨、地震等其它诱发因素影响下整体失稳,形成滑坡地质灾害,见图9(b)。滑体以摧枯拉朽之势剪切破坏斜坡岩土体,最终堆积于河道,形成堰塞湖,堰塞体物质组成主要为滑坡堆积体Qdel,见图9(c)。这类高原堰塞湖常常依托于大型或特大型滑坡,一般小规模滑坡很难产生堵江,如西藏嘎贡沟堰塞湖和金沙江堰塞湖。

a-原始斜坡;b-滑坡阶段;c-堰塞体形成阶段

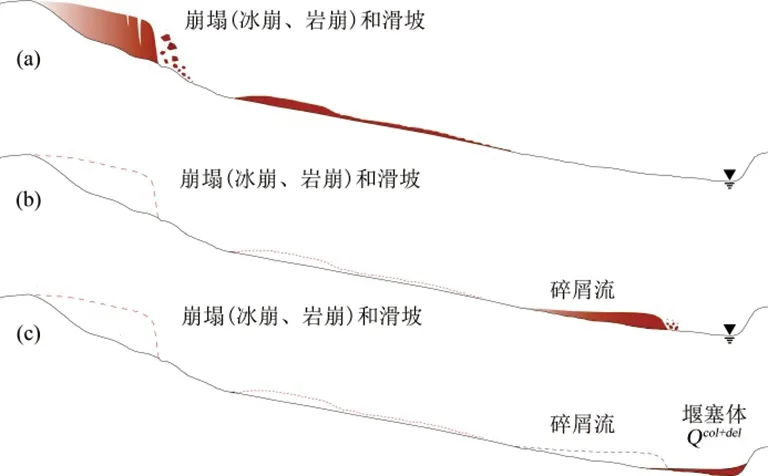

2.3 “崩滑流”堵江型

“崩滑流”堵江型堰塞湖的形成需要崩塌、滑坡和碎屑流的共同“参与”。在全球气候变暖影响下,西藏高海拔沟谷后缘时常发育崩塌(岩崩、冰崩)或滑坡地质灾害。在大量冰川融水、大气降水等水力条件下,崩滑体迅速解体,形成高速远程碎屑流,沿途刮铲沟道松散堆积体,最终冲出沟口堵塞江河,形成堰塞湖,见图10。该类型堰塞湖坝体物质组成主要为碎屑流堆积体Qcol+del,西藏易贡堰塞湖和雅鲁藏布江堰塞湖就属该类型。

a-崩塌(冰崩、岩崩)、滑坡;b-碎屑流阶段;c-堰塞体形成阶段

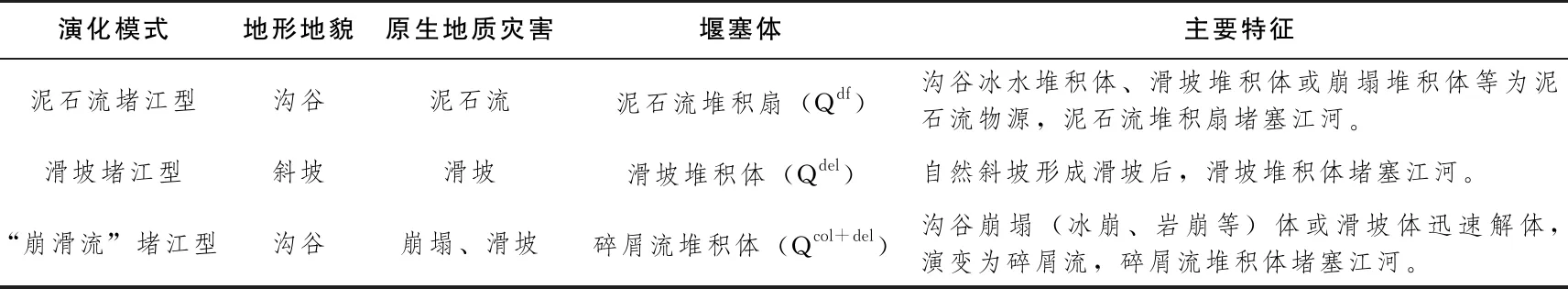

综上所述,三种堰塞湖演化模式既有相似之处,又有其不同之点,具体见表1。

此外,堰塞坝形成后,上游堰塞湖淹没区周边岸坡将孕育崩塌、滑坡等地质灾害,如雅鲁藏布江堰塞湖淹没道路,湖区岸坡发育滑坡,见图11(a)、图11(b)。堰塞坝溃决或人工泄洪后,下游洪水区岸坡同样易诱发崩塌、滑坡等地质灾害,如金沙江堰塞湖洪水下泄后,致使下游金沙江索桥和公路被冲毁,见图11(c)、图11(d)。由此可见,堰塞湖本身为崩塌、滑坡、泥石流等原生地质灾害的次生灾害,其又可延伸出下一级次生地质灾害。至此,形成了以“‘崩滑流’—堵江(堰塞湖)—淹没—洪水—‘崩滑’”为主线的地质灾害链[23]。

表1 西藏典型堰塞湖演化模式分类

a-雅鲁藏布江堰塞湖淹没公路;b-雅鲁藏布江堰塞湖区滑坡;c-金沙江堰塞湖洪水冲毁下游索桥[24];d-金沙江堰塞湖下游洪水区滑坡[24]

3 西藏典型堰塞湖易发性分区

西藏典型堰塞湖世纪形成时间不算久远,除嘎贡沟堰塞湖不详外,其它典型堰塞湖最近一次堵江事件均产生于21世纪,主要分布于西藏东部和东南部。其主要原因在于西藏西部主要为隔壁荒漠地貌,地形较缓,干旱少雨,河流分布较少。相比之下,藏东属于高原温带半干旱季风气候,中国藏南地区属于亚热带、热带季风气候,大江大河密布,高山峡谷地貌发育。随着全球变暖带来的温室效应,西藏东南高山峡谷区冰川大面积消失,雪线快速后退,冰川融水和大气降水不断增多。加之,在冻融、风化等作用下,西藏高海拔河谷区斜坡山体架空松散,强度较低。同时,冰川退却过程中,高海拔区冻土加速消融,形成大量松散堆积物,为原生地质灾害(崩塌、滑坡、泥石流)的发育提供了充足的松散物源。当藏东南河谷斜坡及沟谷产生原生地质灾害后,极易产生堵江事件,形成堰塞湖。不难发现,西藏典型堰塞湖形成必须满足两个条件:一是大江大河区;二是原生地质灾害高易发区。即当西藏某一地区同时满足上述两个条件时,该区域可初步判定为堰塞湖高易发区。因此,“两区”,即:大江大河区,原生地质灾害高易发区,这是形成西藏典型堰塞湖事件的充分条件,并以此作为西藏典型堰塞湖易发性的初步判据。

a-西藏西部阿里地区普兰县宽谷地貌;b-西藏中部日喀则萨迦县宽谷地貌;c-西藏中部日喀则市康马县宽谷地貌;d-西藏南部聂拉木县喜马拉雅山南坡典型深切河谷地貌;e-西藏东部林芝市波密县帕隆藏布深切河谷地貌

据不完全统计,西藏大江大河主要分布于藏东、藏中、藏南和藏西,其中藏东、藏南发育金沙江、澜沧江、怒江、雅鲁藏布江,及其主要支流,该地区山高坡陡,多为高山峡谷地貌,原生地质灾害(崩塌、滑坡、泥石流)较发育;藏西和藏中主要发育森格藏布(狮泉河)、朗钦藏布(象泉河)、当却藏布(马泉河)等,但该地区多为戈壁荒漠,河谷宽广,原生地质灾害相对不发育。在此基础上,基于西藏典型堰塞湖易发性的初步判据,西藏堰塞湖易发区主要集中于藏东和藏南,其中藏东以巴青县—工布江达县—朗县—隆子县为界线,以西为低易发区,以东为高易发区;藏南高易发区主要位于喜马拉雅山南坡吉隆县—聂拉木县—亚东县一带。此外,雅鲁藏布江日喀则仁布县—曲水县段为峡谷地带,且该段具有发育原生地质灾害的潜力,因此,该段亦为西藏堰塞湖易发区,见图12。

4 结论

(1)近些年,受全球温室效应影响,西藏冰川不断消融,雪线快速后退,降雨量偏高,地质灾害频发频发。西藏典型堰塞湖实为次生地质灾害,其原生地质灾害往往是滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害,以此将西藏堰塞湖演化过程归纳为三类,即泥石流堵江型、滑坡堵江型和“崩滑流”堵江型。堰塞体形成后,上游堰塞湖湖区岸坡易产生崩塌、滑坡等地质灾害,堰塞坝溃决或人工泄洪后,下游洪水区岸坡同样易诱发崩塌、滑坡等地质灾害。由此,形成一条以“‘崩滑流’—堵江(堰塞湖)—淹没—洪水—‘崩滑’”为主线的地质灾害链。

(2)西藏典型堰塞湖分布于西藏东部和东南部大江大河原生地质灾害易发区,由此提出西藏堰塞湖易发区初步判据——大江大河区、原生地质灾害高易发区。即当满足充分条件“两区”时,可初步判定为堰塞湖高易发区,未来西藏堰塞湖预测应以高山河谷区的崩塌、滑坡、泥石流等原生地质灾害为主。依据该判据,初步建立西藏堰塞湖易发性区划,具体以巴青县—工布江达县—朗县—隆子县—亚东县—聂拉木县—吉隆县为界线,即藏东、藏南及雅鲁藏布江日喀则仁布县—曲水县段为堰塞湖高易发区,藏西和藏中为堰塞湖低易发区,以上地区也是未来西藏堰塞湖预防的重点区域。

研究区地处西藏高原高山峡谷区,山高沟深,交通不便。特别的,喜马拉雅山脉北部阿里地区、萨迦县、康马县局部地区海拔5 000m以上,高寒缺氧,部分现场一手资料实属来之不易,十分具有研究价值。鉴于中国西藏堰塞湖数量之多、规模之大、成因之复杂,而笔者学术水平有限,西藏堰塞湖事件研究中尚有诸多不足之处,观点的缪误和资料的遗漏在所难免,敬请各位专家学者批评指正。

【致谢:感谢西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院万志杰高级工程师,成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室涂国祥教授、邓辉教授在西藏地质灾害研究过程中给予的帮助。特别感谢西藏自治区水利厅、西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院各级领导,在西藏雅鲁藏布江堰塞湖、金沙江堰塞湖等地质灾害发生后第一时间派驻专业技术人员进驻现场,以及对后期西藏自治区地质灾害研究工作的支持。】