铁路提速是否抑制了外围城市的居民收入增长

2020-02-20朱文涛蔡凌朱洪平

朱文涛 蔡凌 朱洪平

摘要:以高铁通车为标志的铁路大提速到底是居民收入增长的“拦路虎”还是“助推器”,本文利用60个外围城市面板数据,结合手工收集的铁路列车时刻数据,运用双向固定效应模型和工具变量法,考察了铁路提速对外围城市城乡居民收入增长的影响。

研究结果表明:

(1)铁路提速在整体上抑制了外围城市城乡居民收入增长;

(2)固定资产投资和劳动力流动是铁路提速影响外围城市居民收入的两个重要渠道,铁路提速会通过负向影响沿线外围城市的固定资产投资,抑制劳动力流入等路径阻碍外围城市城乡居民收入增长;

(3)铁路提速对城乡居民收入增长的抑制效应受到外围城市制度环境的制约,地方保护程度较低的外围城市,铁路提速对城镇居民收入的负向影响并不显著,而在地方保护程度较高的外围城市,铁路提速显著抑制了城镇居民收入增长,无论地方保护程度如何,铁路提速均显著抑制了外围城市的农村居民收入增长,但地方保护程度较高的外围城市,铁路提速对农村居民收入影响较弱。

关键词:铁路提速;居民收入增长;外围城市;固定资产投资;劳动力流动;地方保护

文献标识码:A

文章编号:100228482020(01)006011

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

交通基础设施作为一项重要的民生工程,其投资规模和投资流向历来为人们所重视,因此交通基础设施建设的效应评估,一直以来是学术研究的重要内容。2007年后以高铁通车为标志的铁路大提速,极大提高了中国城市间的交通可达性,正深刻改变着中国经济的空间格局 [1]。随着中国高铁建设兴起,目前围绕着高铁通车的经济社会效应研究日益增多,已有的研究文献从不同的角度和层面,分析了高铁建设带来的铁路大提速通过提高区域空间可达性、降低运输成本、加速要素流动,进而影响中国区域发展的影响路径和机制。然而,高铁通车带来的铁路大提速到底促进了区域收入分配的空间极化还是均等化,仍然存在较大争议。新经济地理学理论认为交通基础设施具有明显的经济分布效应,并将其归结为“集聚效应”和“扩散效应”。一方面,交通基础设施的完善可能强化中心城市的集聚力,促使外围城市的生产要素加速向中心城市集聚,从而起到拉大中心城市和外围城市收入差距的作用;另一方面,随着交通基础设施的完善,也可能使处于中心城市的生产要素向外扩散,最终缩小了外围城市和中心城市的收入差距。改革开放40年来,我国经济社会发展取得长足进步,然而伴随经济快速增长的同时,地区间的收入差距也呈现不断拉大的态势。在地区间发展不平衡不充分成为经济社会主要矛盾的时代背景下,提高外围城市居民群体的收入水平已成为化解我国社会主要矛盾的关键 ①。基建投资特别是交通基础设施投资,历来是各国政府促进经济增长、提高就业率和收入水平的重要手段,那么作为一项重要的民生工程,以高铁通车为标志的铁路大提速,会在多大程度上影响我国外围城市居民收入增长?其影响的来源又来自何处?以往的研究文献,并未对此做深入研究,然而对这些问题的回答,无论是对于未来的高铁布局,还是缩小地区收入差距政策的制定均具有较强的理论和现实意义。

一、问题的提出

近年来,国内外学者对高铁通车的经济效应开展了多方面的研究,在宏观层面上,主要集中在以下几个方面:

一是考察高铁在增强城市间经济联系和促进地方经济发展中的作用。这类研究多数肯定了高铁对加强城市或者区域间经济联系的积极作用 [24],但对于高铁能否促进地区经济增长则存在较大分歧。Qin [5]基于县级数据的研究发现,高铁开通会使沿线地区的GDP出现一定程度的下降。而张克中等 [6]基于外围城市数据的研究同样发现高铁通车会对外围城市的经济增长带来负向影响。一些研究认为,高铁通车带来的地理空间结构变化,有可能促使生产要素更多地向发达地区转移,进而出现经济增长的极化现象 [3,79],高铁通车并不能弱化地区发展差距 [1012]。另一些研究则持相反的观点,认为高铁的通车有助于加强地区经济融合,缩小地区发展差距 [1315]。

二是考察高铁通车对人口流动和就业的分布效应。这类文献多数认为高铁通车降低了旅行时间成本,提高了地区间的可达性,进而拓展了人口流动空间,有助于就业增长 [4,1617]。但高铁并非对所有行业均具有显著的就业促进作用,Albalate等 [18]的研究发现相比于高速路和航空服务发展对高科技部门就业促进作用,高速鐵路对高科技部门就业的影响实际上并不明显,而且高铁对不同区域人口流动和就业的影响存在一定的异质性。Kim等 [14]研究了釜山首尔高铁对韩国首都区域空间结构的影响,研究发现高铁建成后,与人口有关的空间结构(密度和总数)表现出持续集中于首都及其边缘的趋势,而与就业有关的空间结构则呈现出随时间推移日益增强的分散趋势。董艳梅等 [1]发现高铁开通主要对高铁沿线的大城市和东、中部城市就业具有显著作用,而对西部城市的就业促进并不明显。

三是探讨高铁通车的产业空间分布效应。这类文献多数肯定了高铁通车带来的可达性提高对于提高沿线城市产业集聚水平的积极作用,但高铁通车的产业集聚效应会因为地区和行业的差别而不同 [1922]。如李雪松等 [22]以京广高铁通过城市为样本的研究发现,高铁通车在整体上对制造业集聚具有显著的促进作用,但高铁通车对中心城市和非中心城市的集聚效应存在差异。朱文涛等 [17]以高铁沿线中间站点城市为考察样本,评估高铁对中间站点城市服务业就业的影响,发现高铁在整体上有助于提高中间站点城市的服务业就业水平,但对于不同的服务业行业而言,高铁的影响存在明显差异。

纵观现有的研究文献,有关高铁通车是否有助于地区就业、经济增长和经济集聚仍然存在争议,而分歧主要体现于高铁通车对外围城市的影响上。高铁通车对外围城市居民收入的影响存在较大的不确定性。一方面,高铁通车带来的铁路大提速,极大的提高了跨地区的交通可达性,有助于劳动力、资本等生产要素实现跨区域加速流动,但相对于外围城市,中心城市由于其便利的生活设施,以及相比于外围城市更高的资本报酬率和工资水平,可能吸引外围城市的生产要素加速向中心城市集聚,这种中心城市对外围城市在人口、资本和其他生产要素的“吸纳效应”,可能会抑制外围城市居民收入增长;另一方面,高铁通车使外围城市对外可达性得到极大提高,加强了中心城市和外围城市的经济联系,随着中心城市的要素集聚水平的提高,要素边际报酬率下降,会促使一部分生产要素向外围城市扩散,这种中心城市对外围城市的要素扩散效应,可能有助于外围城市居民收入增长。综合以上分析,本文认为高铁通车是否有助于促进外围城市居民收入增长主要取决于资本和劳动力等要素流动和配置,然而是否真的是这样?需要做进一步的因果推断。基于此,本文收集了样本考察期60个外围城市样本,运用双向固定效应模型并结合工具变量法,考察铁路提速对外围城市居民收入增长的影响。

本文的主要创新在于:

(1)指标的设置方面,本文基于城市之间铁路最短旅行时间,构造了加权平均旅行时间和可达性潜力两个指标作为反映铁路提速的替代变量,这区别于以往多数研究中采用的二值变量作为反映铁路提速的变量表示,有助于更为精确的反映铁路提速带来的影响;

(2)模型选择上,本文采用双向固定效应模型,并结合工具变量对铁路提速的收入效应进行估计,较好的克服了内生性问题;

(3)研究视角上,以往有关铁路提速影响收入增长的研究文献,对于铁路提速影响收入增长的机制探讨不足,且鲜有文献对不同制度环境下铁路提速的收入效应进行区分。

本文从要素流动角度探讨了铁路提速影响收入增长的内在机制,并讨论了不同地方保护程度下铁路提速对城乡居民收入增长的异质性影响,从而深化了该领域的研究。

二、变量、数据与模型

(一)计量模型

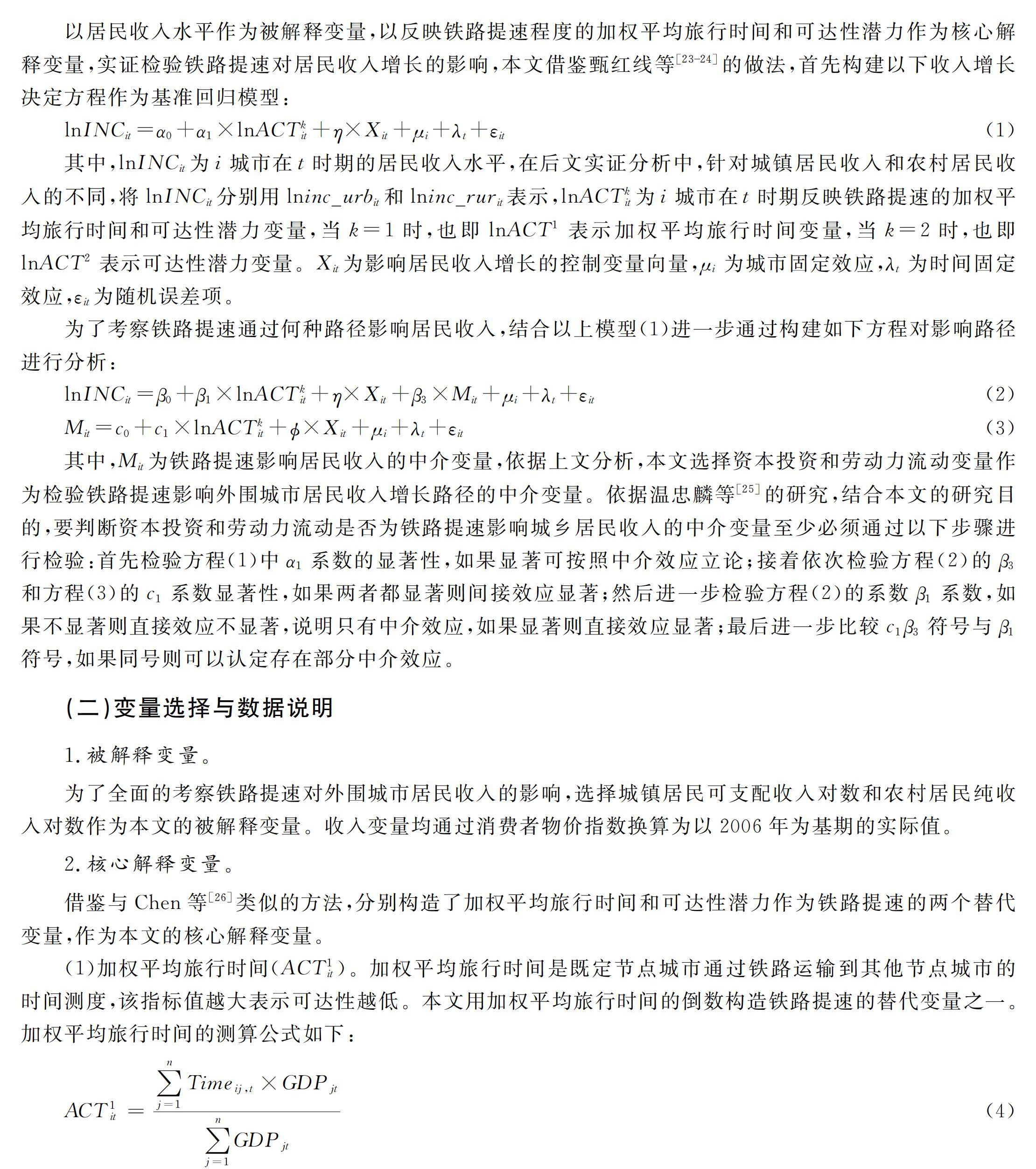

以居民收入水平作为被解释变量,以反映铁路提速程度的加权平均旅行时间和可达性潜力作为核心解释变量,实证检验铁路提速对居民收入增长的影响,本文借鉴甄红线等 [2324]的做法,首先构建以下收入增长决定方程作为基准回归模型:

lnINCit=α0+α1×lnACT kit+η×Xit+μi+λt+εit(1)

其中,lnINCit为i城市在t时期的居民收入水平,在后文实证分析中,针对城镇居民收入和农村居民收入的不同,将lnINCit分别用lninc_urbit和lninc_rurit表示,lnACT kit为i城市在t时期反映铁路提速的加权平均旅行时间和可达性潜力变量,当k=1时,也即lnACT 1表示加权平均旅行时间变量,当k=2时,也即lnACT 2表示可达性潜力变量。Xit为影响居民收入增长的控制变量向量,μi为城市固定效应,λt为时间固定效应,εit为随机误差项。

为了考察铁路提速通过何种路径影响居民收入,结合以上模型(1)进一步通过构建如下方程对影响路径进行分析:

lnINCit=β0+β1×lnACT kit+η×Xit+β3×Mit+μi+λt+εit(2)

Mit=c0+c1×lnACT kit+×Xit+μi+λt+εit(3)

其中,Mit为铁路提速影响居民收入的中介变量,依据上文分析,本文选择资本投资和劳动力流动变量作为检验铁路提速影响外围城市居民收入增长路径的中介变量。依据温忠麟等 [25]的研究,结合本文的研究目的,要判断资本投资和劳动力流动是否为铁路提速影响城乡居民收入的中介变量至少必须通过以下步骤进行检验:首先检验方程(1)中α1系数的显著性,如果显著可按照中介效应立论;接着依次检验方程(2)的β3和方程(3)的c1系数显著性,如果两者都显著则间接效应显著;然后进一步检验方程(2)的系数β1系数,如果不显著则直接效应不显著,说明只有中介效应,如果显著则直接效应显著;最后进一步比较c1β3符号与β1符号,如果同号则可以认定存在部分中介效应。

(二)变量选择与数据说明

1.被解释变量。

为了全面的考察铁路提速对外围城市居民收入的影响,选择城镇居民可支配收入对数和农村居民纯收入对数作为本文的被解释变量。收入变量均通过消费者物价指数换算为以2006年为基期的实际值。

2.核心解释变量。

借鉴与Chen等 [26]类似的方法,分别构造了加权平均旅行时间和可达性潜力作为铁路提速的两个替代变量,作为本文的核心解释变量。

(1)加权平均旅行时间(ACT 1it)。加权平均旅行时间是既定节点城市通过铁路运输到其他节点城市的时间测度,该指标值越大表示可达性越低。本文用加权平均旅行时间的倒数构造铁路提速的替代变量之一。加权平均旅行时间的测算公式如下:

ACT 1it=∑nj=1Timeij,t×GDPjt∑nj=1GDPjt(4)

其中,ACT 1it为t时期研究区域内节点城市i到达所有城市的加权平均旅行时间,GDPjt为j城市的国内生产总值,反映了该城市对周围城市的辐射能力,Timeij,t为t时间i城市到j城市的最短铁路旅行时间。

(2)可达性潜力(ACT 2it)。是城市接近市场可能性的一种度量,经济地理学认为城市之间的相互引力与市场规模呈正比,而与城市之间的距离呈反比,将城市之间的距离用铁路列车旅行时间加以替代,作为铁路提速的另一替代变量,可达性潜力公式如下:

ACT 2it=∑nj=1(GDPjt/Timeij,t)(5)

3中介变量(Mit)。

根据上文理论分析中,认为铁路提速影响收入水平的两个渠道分别为资本投资和劳动力流动,也即铁路提速通过影響资本投资和劳动力流动,进而影响居民收入,为了验证该机制是否存在,并基于数据可得性,用固定资产投资规模lnSfixit作为反映资本投资活动的中介变量,同时选取市辖区人口迁入率(Popratesit)作为反映劳动力流动的中介变量,在数据处理过程中固定资产投资通过固定资产价格指数换算成以2006年为基期的实际值,而人口迁入率=人口增长率-人口自然增长率。

4.控制变量(Xit)。

为了克服遗漏变量导致的估计偏误,借鉴以往研究文献中有关收入决定的影响因素讨论。本文还引入了政府干预(Govit)、基础设施状况(lninfit)、金融发展效率(lnFinait)、经济发展水平(lnAvsgdpit)等控制变量,其中政府干预(Govit)采用政府支出占GDP比重表示;基础设施状况(lninfit)用城市人均道路面积对数表示;金融发展效率(lnFinait)采用金融机构年末贷款余额与存款余额比值取对数表示;经济发展水平(lnAvsgdpit)采用人均实际GDP取对数表示,在计算过程中,运用消费价格指数将各年度的名义人均GDP换算成以2006年为基期的实际值。

被解释变量数据来源于各省份《统计年鉴》,加权平均旅行时间和可达性潜力等反映铁路提速的指标计算数据来源于2006—2013年铁道出版社、北京极品时刻科技有限公司出版的《极品列车时刻表》,通过输入城市之间的站点信息即可获得铁路站点之间的所有车次、始发站、终点站、车辆类型、发站、到站、里程、历时、软硬座价格等详细信息。本文采用各年度极品列车时刻表单机软件以站站查询和强制中转方式,通过手工输入起始站和终点站收集了考察期具有铁路客运站点的60个城市之间的最短铁路旅行时间,作为计算各城市加权平均旅行时间和可达性潜力的数据基础

这60个城市包括:唐山市、秦皇岛市、邯郸市、保定市、张家口市、廊坊市、包头市、鞍山市、抚顺市、本溪市、丹东市、锦州市、阜新市、辽阳市、吉林市、齐齐哈尔市、大庆市、伊春市、牡丹江市、无锡市、徐州市、常州市、苏州市、南通市、扬州市、宁波市、温州市、嘉兴市、湖州市、芜湖市、蚌埠市、淮南市、淮北市、泉州市、九江市、淄博市、枣庄市、烟台市、潍坊市、济宁市、泰安市、临沂市、开封市、洛阳市、平顶山市、安阳市、新乡市、焦作市、黄石市、宜昌市、襄阳市、荆州市、珠海市、汕头市、佛山市、湛江市、中山市、柳州市、南充市、宜宾市。。其他变量数据来源于考察期各年度《中国城市统计年鉴》,涉及价值变量均通过各省份居民收入价格指数将名义变量转换成以2006年为基期的实际变量,由于2013年后,城乡居民收入指标的统计口径出现了变更,为保持统计口径的一致性,本文最终选取了2006—2013年作为考察期,另外本文剔除了所有省会城市、计划单列市和副省级城市数据,表1为各变量的描述性统计。从表1可以看出,本文考察的样本数为480,从平均值来看,城镇居民收入和农村居民收入存在较大差异。城镇居民收入的平均值为1.621万元,而农村居民收入为0.7万元,人口迁入率平均值为-4.28‰,反映出所考察的城市大体上为人口的净流出。

三、计量结果与分析

(一)基准回归结果

本文采用双向固定效应模型估计铁路提速的收入效应。Hausman检验结果也显示采用固定效应模型较为合适。表2第(1)列和第(2)列报告了以城镇居民收入对数作为被解释变量的回归结果,第(1)列中以加权平均旅行时间倒数作为铁路提速的替代变量的回归结果显示,核心解释变量系数在1%水平上显著为负,

第(2)列以可达性潜力作为铁路提速替代变量的回归结果仍然显示核心解释变量系数在1%水平上显著为负,可以初步判断铁路提速将抑制外围城市城镇居民收入增长。第(3)和第(4)列报告了以农村居民纯收入对数作为被解释变量的回归结果,可以看出以农村居民纯收入对数作为被解释变量的回归结果同样显示核心解释变量系数在1%水平上显著为负,说明铁路提速也会对外围城市农村居民收入增长产生抑制效应。另外,经济发展水平变量的系数在各组回归中均为正,说明经济发展水平的提高会对居民收入增长产生显著的正向影响,这与收入增长理论预期一致。政府干预变量系数在城镇居民收入组回归中为负,在农村居民收入组中系数为正,但并没有通过显著性检验。城镇基础设施变量系数在城市居民收入组中为正,且通过了至少5%水平的显著性检验,然而在农村居民收入组回归中却在至少5%水平上显著为负,这可能的原因在于本文采用城镇人均道路面积作为城市基础设施状况的替代变量,在一定程度上反映了城市交通设施状况,在财政资源有限的情况下,增加城市交通基础设施投资通常会对农村基础设施投资产生财政挤占效应,导致两组回归中基础设施系数符号相反。金融发展效率在农村居民收入组回归中在10%水平上为正,而在城镇居民收入组中为负,但仅在第(1)列中通过5%水平的显著性检验。说明金融发展效率的提高有助于促进农村居民收入增长,而对城镇居民收入增长的影响为负,但并不十分显著。

(二)内生性问题

交通基础设施建设可能存在的内生性问题,一直以来是交通设施经济效应评估中关注的重要问题。政府在高铁走向规划中,可能优先选择那些收入水平较高的地区建设高铁,虽然本文剔除了省会城市、计划单列市和副省级城市样本,但在考察的样本地级市中居民收入水平仍然存在较大差异,因此可能存在收入水平和可达性之间的逆向因果关系。为了克服解释变量内生性导致的估计偏误问题,本文进一步采用工具变量法对计量模型(1)进行估计。在工具变量的选择上,采用可达性潜力和平均旅行时间倒数滞后一期作为工具变量,上期的可达性潜力、平均旅行时间与当期的平均旅行时间和可达性潜力相关,但当期的收入变化并不构成上期平均旅行时间和可达性潜力变化的影响因素,选择该工具变量也可以满足有效工具变量的条件。选取以上两个工具变量后,本文进行了工具变量有效性的检验,表3下半部分报告了有关工具变量有效性的检验结果。可以看到各列中Anderson LM统计量对应的p值均为0,拒绝了工具变量与内生解释变量不相关的原假设、Cragg Donald Wald F統计量均拒绝了存在弱工具变量的原假设,而Hansen J统计量对应的p值均大于0.1,则进一步证明了不存在过度识别问题,也即工具变量是有效的。

表3上半部分报告了基于工具变量法的2SLS估计结果。从表中可以看出,各变量的系数符号及显著性并未发生较大的改变,在各列回归中,核心解释变量的系数均至少在5%水平上显著为负,说明铁路提速确实会对外围城市居民收入增长产生显著的抑制作用,考虑解释变量内生性后,核心解释变量系数的绝对值略有变大,说明传统的OLS回归结果虽然可能低估了铁路提速对居民收入的抑制效应,但并不影响铁路提速负向影响居民收入的实证结论。

(三)中介效应检验

上文从整体上估计了铁路提速对居民收入的影响,可以看出铁路提速对外围城市城乡居民收入增长并未起到促进作用,相反,铁路提速会显著抑制外围城市城乡居民收入增长。那么铁路提速为何会抑制外围城市城乡居民收入增长呢?这部分本文借鉴以往文献中从要素流动角度探讨高铁效应机制的做法,结合中介效应模型,从资本和劳动力流动角度,对铁路提速影响城乡居民收入的机制进行实证检验。

1.铁路提速、固定资产投资与居民收入增长

铁路提速是否会通过影响固定资产投资,进而影响城乡居民收入?可通过对计量模型(2)(3)的回归估计对这一问题进行检验,表4报告了回归结果。表4的第(1)列至第(4)列分别报告了以城镇居民收入和农村居民收入作为被解释变量,在加入控制变量基础上,进一步加入固定资产投资变量的回归结果,可以看出各列回归中核心解释变量系数均在1%水平上显著为负,加入固定资产投资变量后,核心解释变量系数相比于表2,在系数大小方面有明显的下降,固定资产投资系数则至少在5%水平上显著为正。说明加入中介变量后铁路提速对城乡居民收入存在显著抑制效应的实证结论并未改变,同时固定资产投资的增加能够显著促进城乡居民收入。表4的第(5)和第(6)列报告了以固定资产投资作为被解释变量的回归结果,结果显示核心解释变量的系数至少在5%水平上显著为负。由此可以推断出,铁路提速通过影响固定资产投资进而影响居民收入的影响路径是存在的,也即铁路提速,会抑制外围城市的生产投资活动,最终抑制外围城市城乡居民的收入增长。

2.铁路提速、劳动力流动与居民收入增长

上文通过检验资本投资中介效应,我们发现,铁路提速能够通过负向影响固定资产投资而抑制外围城市乡居民收入增长。那么铁路提速是否也能通过影响以人口流动为标志的劳动力流动而影响外围城市的城乡居民收入增长呢?为此,进一步借助中介效应模型来验证铁路提速影响外围城市城乡居民收入的劳动力流动机制。经济学理论认为人口流动会伴随着消费和生产的转移,人口的流出意味着总消费需求的减少和劳动力流失,一般情况下,人口的流失会对当地生产带来负面影响,通常会导致工厂开工不足和产品滞销,人口流入则意味着当地总消费需求的增长和劳动力供应量的增加,总需求增加会带来生产的扩大,而劳动力供应增加则有助于保证企业生产的正常进行,因此人口流动可能是铁路提速影响居民收入增长的另一个渠道,为了验证铁路提速是否会通过影响人口流动进而影响居民收入,本文利用计量模型(2)(3)进行中介效应的检验。表5报告了回归结果。

与上文相似,表5的第(1)—(4)列分别报告了以城镇居民收入和农村居民收入作为被解释变量,在加入控制变量的基础上,进一步加入人口迁入率中介变量的回归结果,本文采用人口迁入率作为人口流动的替代变量,发现在各列回归中核心解释变量的系数均在1%水平上显著为负,且相比于表2,加权平均旅行时间倒数和可达性潜力的系数明显变小,同时人口迁入率的系数显著加正,说明加入中介变量后,铁路提速负向影响城乡居民收入的实证结论不变。与此同时,人口迁入率的增长将有助于外围城市城乡居民收入增长,表5的第(5)和第(6)列报告了以人口迁入率作为被解释变量的回归结果,加权平均旅行时间倒数和可达性潜力的系数均为负,且通过了至少5%水平的显著性检验。根据中介效应的检验方法,可以认为铁路提速通过影响以人口流动为标志的劳动力流动,进而影响城乡居民收入的影响路径确实存在,铁路提速促进了人口的流出,而人口的跨区转移将促使消费和生产也发生转移,进而影响了居民收入增长,从本文的实证结果来看,铁路提速带来的可达性提高,会對人口产生挤出效应,伴随着生产和消费的转移,地区居民收入增长受到抑制。

(四)进一步分析:地方保护与铁路提速的收入抑制效应

上文仅从整体上考察了铁路提速对收入的抑制效应。铁路提速带来的可达性提高打破了地理距离形成的跨城要素流动障碍,方便了劳动力和资本的空间流动。然而,从经济生活实际来看,地理可达性对要素流动的影响,可能会受到地区制度的制约,特别是广泛存在的地方保护,可能会抑制或者加速要素的空间流动,从而抵消或者强化铁路提速对外围城市居民收入的负向影响。鉴于此,采用与已有文献相似的做法,以市场分割指数来反映地方保护程度高低,并依据地方保护程度高低进行分组回归,进一步考察在不同地方保护程度下,铁路提速对居民收入增长的抑制效应。借鉴徐宝昌等 [2728]有关地区市场分割的测算方法,以粮食类、油脂类、酒类、水产品、鞋袜帽、服装、化妆用品、日用品和燃料等9类产品作为市场分割的衡量产品,按照产品种类逐一测算相邻省份产品的相对价格,测算公式如下:

ΔX hij,t=lnP hitP hi,t-1-

lnP hjtP hjt-1(6)

其中,P hit表示i地区在t时期的h种商品价格指数,P hjt表示与i地区相邻的j地区在t时期的h种产品价格指数。为了消除产品的种类效应,进一步去除同年份该类产品的价格指数均值,最后得到的产品相对价格为:

X hijt=|ΔX hijt-ΔX ht|(7)

通过计算X hijt价格变动的方差得到528个观测值,我们将66对邻省指数按照省份合并得到每个省份每年的市场分割指数,通过求2006—2013年每个省份的市场分割指数均值,获得每个省份市场分割平均指数,在此基础上,以中位数为标准进行分类,当某个省份的市场分割平均指数高于中位数,将其定义为地方保护程度高地区,当某个省份的市场分割平均指数低于中位数,将其定义为地方保护程度低地区,最后将本文考察的60个地级市按照所在省份进行归类,划分为地方保护程度较高的城市和地方保护程度较低的城市进行分组回归。

表6报告了回归结果,从中可以看出,在城镇居民收入组中,地方保护程度较低城市,铁路提速对城镇居民收入增长的抑制效应并不明显,地方保护程度较高地区铁路提速对城镇居民收入具有显著的抑制效应,而在农村居民收入组中,无论市场保护程度如何,铁路提速对农村居民收入增长均存在显著的抑制效应,但相比于地方保护程度较低地区,地方保护程度较高地区的农村居民收入受到铁路提速的影响较小。存在这种异质性可能源于城镇居民和农村居民主要收入来源的差异:对于多数城镇居民而言,工资是其主要收入来源,铁路提速对其影响的一个重要机制在于影响投资和劳动力跨城流动,在地方保护程度较弱地区劳动力流动受到制度性障碍较少,铁路提速给劳动力向周边中心城市流动提供了便利的交通条件,而从中心城市获得的工资收入能够弥补本地工作机会不足对收入的负向影响,地方保护较为严重的地区劳动力的跨区流动受到限制,铁路提速带来的投资下降,直接影响了当地的工作机会和工资水平时,收入水平将受到显著影响。而对于农村居民而言,其收入增长主要来源于农业部门,当地方保护程度较低时,铁路提速带来的可达性提高,可能促使外地农产品更多地进入本地市场,加剧了农场品市场的竞争性,进而减少了农民源于农业生产的收入;而当地方保护程度较高时,外地农产品进入本地市场必须支付额外的制度摩擦费用,削弱了农产品市场的竞争性,部分抵消了外地农产品进入本地市场对其收入的负面影响。但无论地方保护程度高低,铁路提速抑制了固定资产投资,并导致人口外流,并由此导致生产和消费需求减少,依然抑制了农民收入水平的提高。

四、基本结论和启示

以高铁通车为标志的铁路大提速已深刻地影响着人们的日常生活。近年来高铁效应成为学术界关注的重要议题,已有的研究文献从不同侧面对高铁效应进行了相关研究,但有关高铁是否有助于促进非核心城市的居民收入增长,一直以来缺乏实证计量验证。本文基于2006—2013年中国城市面板数据,并匹配以手工收集的铁路旅行时刻数据,运用双向固定效应模型,并结合工具变量法,实证检验了铁路提速对城乡居民收入的影响。实证研究发现:

(1)整体上,铁路提速并没有起到促进外围城市城乡居民收入增长的“助推器”作用,相反地,铁路提速显著地抑制了外围城市城乡居民收入增长;

(2)固定资产投资和劳动力流动是铁路提速影响外围城市城乡居民收入增长的两个渠道,铁路提速抑制了外围城市的固定资产投资,并促进了人口外流,进而显著地负向影响城乡居民收入;

(3)铁路提速影响外围城市城乡居民收入会因地区地方保护程度不同而有所差异。在地方保护程度较低城市,铁路提速对城镇居民收入的抑制效应并不显著,而在地方保护程度较高城市,铁路提速会显著抑制城镇居民收入增长;无论地方保护程度如何,铁路提速均显著抑制了农村居民收入增长,但相比于地方保护程度较低的城市,地方保护程度较高城市铁路提速对农村居民收入的负向影响较弱。

基于以上研究结论,本文得出如下政策启示:

第一,在加快高铁网络布局的同时,应该加强区域间的制度协调,在制度层面上推进区域一体化进程,打破地方保护形成的劳动力市场分割局面,形成统一的大市场;

第二,抓住高铁建设的契机,着力推进制度建设,通过改善投资环境,创造更好的就业创业条件,以更好的招商引资和留住本地人才;

第三,应该加强农村劳动力的就业和创业培训力度,鼓励农村创新、创业,孵化和培育发展具有本地特色的农业产业,拓宽农村到城市的产销对接网络,提高农产品销路,通过创业带动就业,以提高农民收入水平;

第四,利用高铁带来的发展契机,充分挖掘旅游资源,加强乡村旅游品牌建设,通过加强乡村旅游产品开发,带动当地就业和产业转型,实现农村居民收入增长;

第五,外围城市应该正视铁路提速带来的机遇与挑战,增强竞争意识和危机意识,加强与中心城市在经济、文化、教育和科技等各领域的交流与合作,充分利用自身在要素价格上的比较优势,吸引大城市的资本、技术等生产要素流入;

第六,加强产业规划和布局,努力实现与中心城市在产业发展上的错位互补,使自身比较优势得到更好的发挥。

参考文献:

[1] 董艳梅, 朱英明. 高铁建设能否重塑中國的经济空间布局——基于就业、工资和经济增长的区域异质性视角[J]. 中国工业经济, 2016(10): 92108.

[2] 孟德友, 陆玉麒. 高速铁路对河南沿线城市可达性及经济联系的影响[J]. 地理科学, 2011(5): 537543.

[3] 陶卓霖, 杨晓梦, 梁进社. 高速铁路对长三角地区陆路可达性的影响[J]. 经济地理, 2016(8): 4046.

[4] 李祥妹, 刘亚洲, 曹丽萍. 高速铁路建设对人口流动空间的影响研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2014(6): 140147.

[5] Qin Y. ‘No county left behind? The distributional impact of high speed rail upgrades in China[J]. Journal of Economic Geography, 2017, 17(3): 489520.

[6] 张克中, 陶东杰. 交通基础设施的经济分布效应——来自高铁开通的证据[J]. 经济学动态, 2016(6): 6273.

[7] 林晓言, 罗燊, 朱志航. 区域质量与高速铁路社会效用——关于高速铁路建设时机的研究[J]. 中国软科学, 2015(4): 7685.

[8] 初楠臣, 姜博, 赵映慧, 等. 城际高铁对未来黑龙江城镇体系空间格局的影响及优化[J]. 经济地理, 2016(4): 7883.

[9] 王雨飞, 倪鹏飞. 高速铁路影响下的经济增长溢出与区域空间优化[J]. 中国工业经济, 2016(2): 2136.

[10]Kustepeli Y, Gulcan Y, Akgungor S. Transportation infrastructure investment, growth and international trade in Turkey[J]. Applied Economics, 2012, 44(20): 26192629.

[11]Vickerman R. High speed rail and regional development: The case of intermediate stations[J]. Journal of Transport Geography, 2015, 42: 157165.

[12]Diaz R, Behr J G, ManWo N. Quantifying the economic and demographic impact of transportation infrastructure investments: A simulation study[J]. Simulation Transactions of The Society for Modeling and Simulation International, 2016, 92(4): 377393.

[13]Zheng S, Kahn M E. Chinas bullet trains facilitate market integration and mitigate the cost of megacity growth[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2013, 110(14): E1248.

[14]Kim H, Sultana S, Weber J. A geographic assessment of the economic development impact of Korean high speed rail stations[J]. Transport Policy, 2018, 66: 127137.

[15]Chen Z, Haynes K E. Impact of high speed rail on regional economic disparity in China[J]. Journal of Transport Geography, 2017, 65: 8091.

[16]Dong X. High speed railway and urban sectoral employment in China[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2018, 116: 603621.

[17]朱文濤, 顾乃华, 谭周令. 高铁建设对中间站点城市服务业就业的影响——基于地区和行业异质性视角[J]. 当代财经, 2018(7): 313.

[18]Albalate D, Fageda X. High speed rail and tourism: Empirical evidence from Spain[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2016, 85: 174185.

[19]李红昌, Linda Tjia, 胡顺香. 中国高速铁路对沿线城市经济集聚与均等化的影响[J]. 数量经济技术经济研究, 2016(11): 127143.

[20]覃成林, 杨晴晴. 高速铁路对生产性服务业空间格局变迁的影响[J]. 经济地理, 2017(2): 9097.

[21]朱文涛. 高铁服务供给对省域制造业空间集聚的影响研究[J]. 产业经济研究, 2019(3): 2739.

[22]李雪松, 孙博文. 高铁开通促进了地区制造业集聚吗?——基于京广高铁的准自然试验研究[J]. 中国软科学, 2017(7): 8190.

[23]甄红线, 张先治, 迟国泰. 制度环境、终极控制权对公司绩效的影响——基于代理成本的中介效应检验[J]. 金融研究, 2015(12): 162177.

[24]张勋, 王旭, 万广华, 等. 交通基础设施促进经济增长的一个综合框架[J]. 经济研究, 2018(1): 5064.

[25]温忠麟, 叶宝娟. 中介效应分析: 方法和模型发展[J]. 心理科学进展, 2014(5): 731745.

[26]Chen Z, Haynes K E. Impact of high speed rail on regional economic disparity in China[J]. Journal of Transport Geography, 2017, 65: 8091.

[27]徐保昌, 谢建国. 市场分割与企业生产率: 来自中国制造业企业的证据[J]. 世界经济, 2016(1): 95122.

[28]陆铭, 陈钊. 分割市场的经济增长——为什么经济开放可能加剧地方保护?[J]. 经济研究, 2009(3): 4252.

责任编辑、校对: 李再扬

Does the Speed Increase of Railways Inhibit the Income Growth of Residents in Peripheral Cities?

ZHU Wentao 1, Cai Ling 2, ZHU Hongping 3

(1. School of Finance and Economics, Jimei University, Xiamen 361021, China;

2. School of Economics, Fujian Normal University, Fuzhou 350108, China;

3. School of Management, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510520, China)

Abstract:Is the railway speed up marked by the high speed rail train a “blocker” or “booster” for residents income growth? Previous literature studies have often overlooked the issue. This paper uses the panel data of 60 peripheral cities to combine the manually collected railway train time data, and uses the two way fixedeffect model and the instrumental variable method to investigate the impact of Railway speed up on the income growth of urban and rural residents in peripheral cities. The results show that: (1) Railway speed up inhibits the income growth of urban and rural residents in the peripheral areas as a whole; (2) Fixed assets investment and labor mobility are two important channels for railway speed up to affect residents income, and Railway speed up will hinder the income growth of urban and rural residents in peripheral cities by negatively affecting fixed assets investment in cities along the periphery and inhibiting labor inflows; (3) The restraining effect of Railway speed up on urban and rural residents income growth is restricted by the local institutional environment, In the peripheral cities with low degree of local protection, the negative impact of railway speed increase on the income of urban residents is not significant but in cities with higher degree of local protection, the speed up of railways has significantly inhibited the income growth of urban residents. Regardless of the degree of local protection, the speed up of railways has significantly inhibited the income growth of rural residents, However, in the peripheral cities with a higher degree of local protection, the speed of railway speed has a weaker impact on the income of rural residents.

Keywords:Railway speed up; Residents income growth; Peripheral cities; Fixed asset investment; Labor mobility; Local protection