昌耀,他配得上他所受的苦难

——怀念昌耀

2020-02-18◎伊甸

◎ 伊 甸

昌耀原名王昌耀,1936年6月27日出生于湖南桃源,曾在朝鲜战场上身负重伤,回国后参加大西北开发,1957年因诗歌《林中短笛》被打成“右派”。80年代起,他的具有悲剧精神和崇高人格的诗歌一次次震撼诗坛。我清楚地记得,当年读他的《划呀,划呀,父亲们!》《雪。土伯特女人和她的男人及三个孩子之歌》《慈航》等诗作时,我和我的朋友们是如何的热血沸腾。有些诗句几乎像神谕一样日日夜夜在我灵魂中轰响:

在善恶的角力中,/爱的繁衍与生殖/比死亡的戕贼更古老、/更勇武百倍!

可是,我们仍在韧性地划呀。/可是,我们仍在拼力地划呀。/在这日趋缩小的星球,/不会有另一条坦途。/不会有另一种选择。

[写作用的桌子比小学生用的课桌还要狭小]

1986年7月,我和沈健做伴去大西北,计划中一件重要的事情就是拜访诗人昌耀。14日傍晚,我们在西宁下了火车后,一场骤然而至的风雨把我们带到了昌耀的家——西宁交通巷8 号楼202 室。刚刚过完五十岁生日的昌耀,瘦削、苍老的脸上遮不住三十多年的苦难留下的痕迹,但他仍然精神矍铄,对我们热情有加。我们的交谈其乐融融。

昌耀和他的土伯特妻子及三个孩子全家五口居住在非常窄小的房子里,家中各种用具甚是粗糙简陋,其寒酸之状,令人叹息。三个孩子都穿着旧衣服,乍一看像深山里的穷孩子。当时昌耀在诗坛已是名声显赫,但他的生活处境显然十分窘迫。据说烟瘾很大的他不得不为了省钱而戒烟。

昌耀的书房大概不到四平方米,窄窄的行军床上摆放着一条颜色灰暗的旧被子,他写作用的桌子比小学生用的课桌还要狭小。就在这张简陋的小桌子上,昌耀写出了一首又一首可以载入文学史的杰出诗篇。

当夜,昌耀带我们去青海省作家协会他的办公室里憩息。第二天,他把我们介绍给他的年轻朋友唐燎原。对昌耀的共同热爱,使我们一见如故。二十多年后,我收到燎原从山东威海寄来的一本书,扉页上的一句“蓦然一片故人情”让我感慨万千。

离开西宁前一天晚上,昌耀在家里请我和沈健喝白酒。他自己动手炒了几个菜。我是平生第一次喝白酒,勉力干了几盅,生平拘谨的我开始放大胆子,问了昌耀很多问题——可惜没有记下来写成一篇访谈。我们探询他的人生经历和创作历程,请教一些诗艺上的问题;他和我们谈西部诗,谈惠特曼,谈高原和雪山,谈历史和现实。

我们的谈兴越来越浓,不时地举起酒盅干杯。我们忽略掉屋角的煤球炉,幽暗的灯光,窄小的餐桌,墙上挂着的一块抹布般灰暗的毛巾……我们三个本来都是言语木讷之人,在酒神和诗神的煽动下,都变得像演说家一样滔滔不绝。

临别时,昌耀送我们到楼下,我们久久握着昌耀那双瘦骨嶙峋的手不放,走出十几步后又回过头来向他挥手……

从西北回来后,沈健执笔写了一篇《嗥叫的水手——昌耀印象》(后来以我和他共同署名的方式发表在《诗歌报》上),其中一段写道:“谈到诗艺,昌耀毫不忌讳地倾向于横的移植和借鉴。50年代,他崇拜过普希金、莱蒙托夫。近年来,惠特曼、桑戈尔、聂鲁达、埃利蒂斯,特别是美国当代最著名的一批诗人如杰弗斯、桑德堡等,都营养了他,丰富了他。他认为美国民族的进取开拓精神,永无满足永不服输的个性,敢于冒险敢于独出心裁的素质,与我国特别是西部这块土地上目前的精神状态十分吻合。”文章的最后写道:“握别的手,如同烙住了一般,依依难舍。一股酒劲勃涌而起……再见,昌耀!再见,老师!在生活的底层作着最韧性之嗥叫的水手!/确信从背后照亮我们的高树/必是24部灯……”

[“写意而已,何曾期望不朽?”]

我最早是什么时候开始和昌耀联系已经忘了,现在我珍藏的八封昌耀信件中,最早的一封是1985年10月14日。这之前收到过昌耀的一封信,也许是寄给我的,也许是寄给当时我就读的湖州师专远方诗社的(这封信已经找不到了),他因为诗集的征订问题向我们求助。当时青海人民出版社接受了他的《昌耀抒情诗集》,但开印指标是必须有三千册的征订数,而这本书的各地新华书店征订数只有四百册。昌耀就向各地诗友写信求助。当时我是远方诗社社长,我和当时副社长杨柳(他是学校团委书记)商量此事,杨柳也非常喜欢昌耀的诗,我们决定帮昌耀征订五十本诗集。所以他回信写道:“被人理解是很难得的,况且是来自青年人的理解,内心极觉温热, 可也不无 ‘诚惶诚恐’的感受!”信的最后他发出邀请:“我亦希望在明年夏天于此高原面见诸君!”正是他这句话促成了我和沈健1986年夏天的大西北之行。

1990年秋,我在给昌耀的信中谈道:我相信他将成为中国诗歌史上的一位大师。为此,昌耀给我回了一封整整两页的信,谈了他对“大师”问题的看法:

我所理解的大师并不仅仅是如罗丹称之的“用自己的眼睛去看别人见过的东西,在别人司空见惯的东西上能够发现出美来”的人,他还应该是艺术史上书写的以自己的艺术与人格展示了深远影响力的人,是一代宗匠。他既体现了某种历史性的选择,又常是后人“蓦然回首”时才得发现的偶像。这往往要使后人徒生无穷感慨,那么,大师又是痛苦的象征了。诚然是“人生短促且风云莫测”,诚然是“不想当元帅的士兵不是好士兵”,但人生困境固在莫可奈何。积极的生活态度是取自强不息,但我于生活的态度尤在守真而已 (如果说我尚无能确然判断纷纭万状的外部世务,唯对自身的体察略可把握)。我于文学创作仅在明心见性而已。我极看重儿童在墙头坡野精心涂鸦时所持有的那种境界:写意而已,何曾期望不朽?好久以来我总感觉到作为诗人的惭愧,起初仅是朦胧的感觉而说不清楚,后来我意识到似是来源于一种与诗人称号不相符的轻佻。请看诗坛的一角是怎样的躁动不安,诗在作为一门行业、一种行业码头被人经营,由此填补了人生世相不曾着墨的“空白”。这与文学本义相去多远?故而憬悟那一说不清缘由的惭愧乃在于:诗不可以为业,而况汲汲于大师的殊荣?

那么还是安于寂寞的好了。

在时乖命骞、风波迭起的人生历程中,昌耀对于诗歌始终保持着一种圣徒般的虔诚。昌耀认为真正的诗人不仅仅是发现别人还没有发现的美,他还应该是艺术史上以自己的艺术和人格展示了深远影响力的人。我注意到昌耀特别强调“人格”的影响,这正是他身体力行的。他说他对生活的态度“尤在守真而已”,对文学的态度“仅在明心见性而已”。在这个人们普遍热衷于“经营”,习惯于人格分裂的时代,昌耀的“守真”“明心见性”“安于寂寞”是何等珍贵、何等不易!两个“而已”,鲜明地强调出他关于诗品和人品统一的人生观和美学观。事实也的确如此:昌耀的诗一如昌耀的人格和灵魂,昌耀的人格和灵魂一如昌耀的诗。昌耀诗歌境界的高远、旷达,自有他高远、旷达的精神境界做支撑。

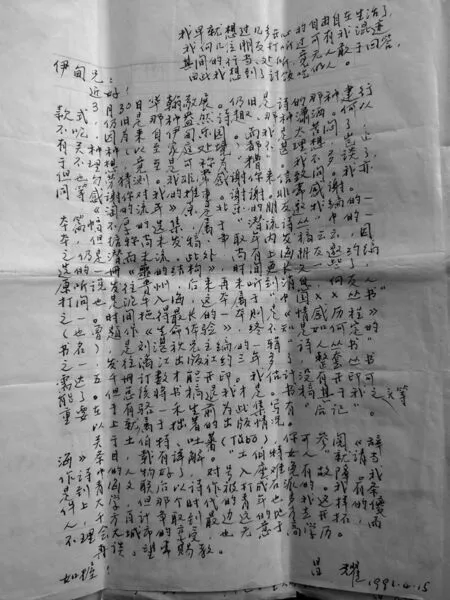

在和昌耀的见面交谈以及通信中,我发现了昌耀性格中一个最大的特点,那就是绝对的善良。昌耀的善良不仅使他前半生吃够了苦头,也使他在生命最后的十五年里历尽坎坷。这十五年里,辗转传到我耳朵中的,大多是他离婚啦、生病啦、仍然是那么贫穷啦等等让人沮丧的消息。他在给我的信中一般都避而不谈他的处境,只有1992年4月15日的信写着那么一段话:“而我是太苦闷了,有关种种(以至家庭处境)都不甚理想,岂止于不理想,竟至是可称为‘糟’。但我不想多谈。”他居然使用了这个“糟”字,可见他的处境真是糟透了。

这封信写完之后,昌耀意犹未尽,又在信的空白处加上一段:“我早就想过几多开心的自由自在生活了,我向几位朋友打听过可有我混迹其间的行当、处所,竟无人敢于回答,由此我想到了讨饭吃的人。”

我不清楚当时昌耀在工作和生活中到底遭遇了什么,让他的情绪如此低落。但我又不便多问,因为他在信里说了:“我不多谈了,但也勿劳猜测。”

[“若有缘披露于众则幸甚。”]

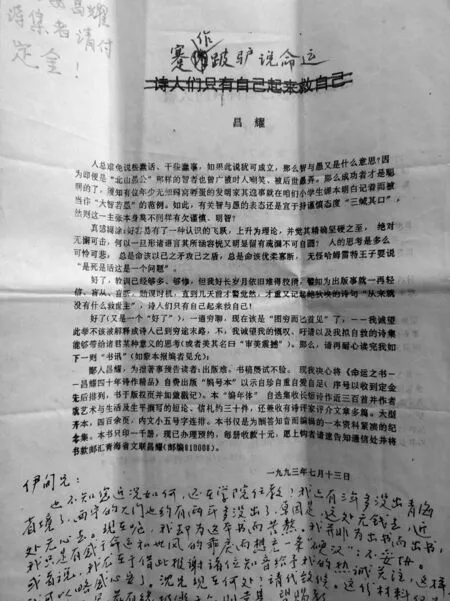

1993年,昌耀在第二本诗集的出版问题上又遭遇重重挫折,他为此又只得自己出面请各地诗友帮忙。他油印了一则书讯寄给各地诗友。他给这则书讯取了一个题目:诗人们只有自己起来救自己。后来又改成:蹇足跛驴说命运。他先发了一通感慨,其中几句是:“教训已经够多、够惨,但我好长岁月依旧难得狡猾,譬如为出版事就一再轻信、盲从、盲听,贻误时机,直到几天前才警觉然,才重又记起鲍狄埃的诗句‘从来就没有什么救世主’,诗人们只有自己起来救自己!”最后他才以他独特的语言方式发出正式的“书讯”:

鄙人昌耀,为拙著事预告读者:出版难。书稿屡试不验。现我决心将《命运之书——昌耀四十年诗作精品》自费出版“编号本”以示自珍自重自爱自足(序号以收到定金先后排列,书于版权页并加盖戳记)。本“编年体”自选集收长短诗作近三百首并作者就艺术与生活及生平撰写的短论、信札约三十件,还兼收有诗评家评介文章多篇。大型开本,四百余页,内文小五号字连排。本书仅是为酬答知音而编辑的一本资料紧凑的纪念集。本书只印一千册,现已办理预约,每册收款十元,愿上钩者请速告知通信处并将书款汇青海省文联昌耀(邮编810008)。

油印的书讯后面,昌耀又用钢笔给我写了几句话:“伊甸兄,也不知道您近况如何,还在学院任教?我已有三年没出青海省境了,西宁的大门也约有两年多没出了,原因是,远处无钱去,近处无心去。现在呢,我却为这本书而苦熬。我并非为出书而出书,我只是有感于命运和世风的乖戾而想充一条‘硬汉’:不妥协。或者说,我尤在于借此报谢诸位知音给予我的热诚关注,这样,我可以略感心安了……”这则书讯的左上角,我用红笔写了一句:“需要昌耀诗集者请付定金!”很可能这则书讯我当时交给朋友们传阅过,或者复印后寄给了一些朋友,因为昌耀在附言的最后嘱咐我:“若有缘披露于众则幸甚。”

一个月后,昌耀为此事又给我写来一封信,从这封信可以看出,他在这种迫不得已的“集资”出书过程中,真的是诚惶诚恐,忐忑不安。

伊甸兄:

近好!8月10日函悉。我的出书方式是颇奇特(环境逼迫),是我不愿意选择的一步,但对我自己来说又是一种“测定”。换言之,凡是肯于出资定购我这本正在寻求出版的诗选的朋友,都应是我的知音与知己,况且是在目前这样的一个商业社会,能够保持这种情趣的朋友已经不多。而我能够获得这为数不多的朋友中的一部分给予热诚关注已经令我十分满足、感动了。我非常感谢他们(当然也包括兄)!

力虹兄在8月10日(即你写信给我的同日)与我在西宁见面,他告诉我,他与你、柯平、沈健同是好友,并替你们各预订拙著一册。他的为人及你们之间的友谊给我留下了极深印象。我不好再让你买我的书了,我本应赠阅才是,我取此“集资”下策纯是环境所迫,请朋友们谅察。说实话,征得一千本书的定金又谈何容易。我除继续征订外,并同时谋求他途的支持,估计此书在年内可争取发稿,我不会让关注着我的朋友们失望的,而且我已获得我省一二权威部门的首长许诺。

如果你的朋友,学生中对拙著尚有兴趣者,仍欢迎踊跃预订!

常赐教为盼。如握!

昌耀

1993.9.2

昌耀给我的所有的信, 称呼都是“伊甸兄”。昌耀比我年长十七岁,可以当作父辈,也可以看作兄长。他称我为“兄”(我估计他会称呼所有比他年轻的朋友为“兄”),那是沿袭了鲁迅时代一种文人间的礼仪。受昌耀影响,我一般也称呼比我年轻的男性朋友为“兄”。

昌耀是一个非常认真的人,他的所有信件最后注明的日期,都写得很完整。最近我察看了一些20 世纪八九十年代的来信,发现好多人只写几月几日,不写年份,如果信封上的邮戳看不清楚,或者我丢失了信封,我就再也没法知道这些信是哪一年的。一个人的人品和性情,会在细节上显示出来。

在收到这封信之前,我已经给昌耀汇出了100 元订书款(订购十本书)。他收到订书款后马上又给我写来了一封信:“您的支持及时而可贵。世情多‘锦上添花’而少‘雪中送炭’,这就是人性的可悲处。但是通过这样一次‘售书活动’,我还是结识了许多新朋友以及原本相识而有了‘新发现’意义的朋友。这种结识与发现还在继续下去。我以为,这不仅是对于我个人,亦是对于一种文学理想给予的关注与支持。谢谢了!”

昌耀还细心地给每本书安排了编号:“还是让我按惯例告诉您所购‘编号本’序号吧。他们是:0141、0142、0143、0144、0145、0146、0147、0148、0149、0150 号。”

昌耀这本诗集历尽磨难终于于1994年8月出版,书名为《命运之书——昌耀四十年诗作精品》。共372 页。由于纸张薄,书看起来并不厚。小五号字排得密密麻麻。书的附录部分还收录了沈健执笔写于1986年的那篇《嗥叫的水手——昌耀印象》,为此,昌耀还专门给我写来一封信加以说明,并寄来四本样书。这封信是我收到的昌耀最后一封信。

昌耀生前出版的两本诗集,封面画都是正在拉琴的艺术家的雕塑。一男一女两个艺术家都全身心沉浸在自己弹奏的音乐中。我想,这两个封面大概是昌耀自己的选择,昌耀自己也正是这样一位全身心沉浸在艺术中的人。

[“荒草重重叠叠地把它包围……”]

对于天才,上帝是嫉妒的……

2000年3月23日,薄暮时分,一位友人打来电话,她哽咽着告诉我:“昌耀先生已于今日上午去世。”这消息使我心头悚然一惊。她还告诉我,去年秋季昌耀被诊断患了肺癌以后,就在当地的医院里默默地医治,一度因医院床位紧张而被安排在走廊里,又曾经因医疗费用太高而中断治疗。凭他在中国诗歌界的影响,他不难得到各地诗友的援助,但他一直不愿向别人求援。他属于当今时代已是凤毛麟角的那种具有古典贵族气概的人,他是一个充满尊严的人。

整整一个晚上,我默默无语,黯然神伤。灵魂中久久轰响着昌耀《慈航》中的诗句:

在善恶的角力中,

爱的繁衍与生殖

比死亡的戕贼更古老、

更勇武百倍!

深夜至凌晨,我在悲伤中打出一篇纪念文章《一位高尚而孤独的诗人》。

几天后我才知道,昌耀是以怎样一种决绝惨烈的方式告别人世:重病缠身的他从医院三楼阳台上一跃而下……

在昌耀去世几个月后,一本精装的厚达896 页的《昌耀诗文总集》由青海人民出版社出版,这是一本精致而又豪华的书,可惜昌耀是看不到的。

陀思妥耶夫斯基说过:“我只担心一件事,就是怕我配不上我所受的苦难。”昌耀——唯有昌耀,他是配得上他所受的苦难的,他的苦难通过他杰出的诗歌成为我们这个民族无比珍贵的精神资源。

昌耀的三部诗集——《昌耀抒情诗集》《命运之书》《昌耀的诗》,犹如三座险峻的雪山矗立在我面前,我内心对它们充满敬畏之情。我想起普希金的诗句:“他为自己制造了一座非人工的纪念碑,/在人们通向那儿的路径上,青草不再生长。/他抬起那颗不肯屈服的头颅,/高耸在亚历山大的纪念石柱之上。”真正的诗歌比皇冠高贵,比纪念碑神圣,比黄金永恒。昌耀的诗歌是不朽的,昌耀的高贵人格是不朽的,他达到了他自己所向往的境界:真正的诗人“不仅仅是发现别人还没有发现的美,他还应该是艺术史上以自己的艺术和人格展示了深远影响力的人”。我们将永远怀念这位高尚而孤独的诗人。

在昌耀去世三年以后,我写下第一首怀念他的诗《诗人的高原——献给昌耀》:

高原把你举起,还是你举起了高原?

也许你们仅仅是父子间的互相搀扶

仿佛整整一个世纪,你以高原的形象站立

高原以嘶哑的喉咙发出你的声音

——划呀!划呀!

往哪里划?前方风雪弥漫……

在昌耀去世十二年后,2012年8月3日,我赶到昌耀老家——湖南常德桃源县一个偏僻的小山村。昌耀出生在这里,他的童年时代也是在这里度过的。桃源女诗人张惠芬陪我去拜谒昌耀墓。她曾多次陪同外地诗人来谒昌耀墓,不久前她还与另外一位诗人出资整修了墓地。

昌耀去世后,三个子女遵照父亲的遗嘱,把昌耀的骨灰送回故乡,紧靠昌耀父母的墓安葬。昌耀墓在离昌耀故居不远处的山坡上。墓碑两侧按照当地的风俗刻着一副对联:千秋功绩伟,万代子孙贤。中间以三位子女的名义刻着“昌耀大人之墓”六个字。墓的周围是密密麻麻的植物,有枫树、杉树、楠树、黄荆树、苦楝树、野菊花、蒿草、蕨……正是盛夏,蝉儿在树上叫个不停。

我把一束盛开的百合花放在了昌耀墓前。

离开之前,我恭恭敬敬在昌耀墓前磕了三个头。然后,张惠芬陪我去几百米之外的昌耀家旧址。昌耀小时候住过的房子已不存在。这里四面是山,旧址前有一个池塘,清澈的池水里映着青山和山坡上的银杏树、松树、梧桐树、翠竹、茶花的倒影。青蛙在池塘边叫个不停。昌耀母亲在她最后的岁月里独居于此,她去世后,这里已没有昌耀的亲人。

我们快要离开的时候,遇到了两位脸上布满风霜但又和蔼淳朴的老人。我们和他们聊了一会儿,得知他们都是昌耀童年的伙伴,一位名叫张春初,另一位叫石枚伯。石枚伯说昌耀出生时是他母亲接生的。

离开昌耀老家,张惠芬带我去附近一个小镇看望昌耀的亲妹妹。他妹妹名叫葛惠仙,比昌耀小十二岁,因小时候被送给人家,故不和昌耀同姓。她和我们说起,昌耀在1979年冬天来看过她,当时她不在家,外甥不认识这个舅舅,不让他进屋。昌耀朝屋子里望去,看见墙上有自己的照片,就对外甥说:“那张照片上的人就是我啊!”昌耀在妹妹家住了两天。葛惠仙记得当时昌耀身上穿的棉袄已很旧很旧,袖口的棉花都露出来了,她给昌耀补好了棉袄。昌耀临走前,她还送了他一块棉布让他做新衣服。

我们去看望昌耀妹妹时,她的身体看上去还挺好的,不料短短几年后,她就到另一个世界去和长兄团聚了。

回到嘉兴后,我写了一首四十一行的诗——《在昌耀墓前》,开头两行是:“荒草重重叠叠地把它包围/正如苦难重重叠叠地把他包围……”

2015年夏天,又是蝉声没心没肺叫得人心烦意乱的季节,我写下了第三首怀念昌耀的诗,其中一段我写道:

他被高原这头猛兽吞噬

他的花岗岩般的骨骼,他的熔浆般的血液

成为高原本身,成为猛兽本身

他是豹子,是狼

他粗野的嗥叫和沉重的喘气

让冰川窒息

他的声音成为高山间的激流

以凌厉的态势冲荡重重阻碍

要去亲吻大海和地平线

确实,昌耀就是高原,昌耀的诗就是高原。