缅甸流年 逝水如斯

2020-02-17周明昆韩惠彬

周明昆 韩惠彬

倘若时光能倒回到20多年前,我定会不顾一切,和父亲一起回缅甸仰光。

去看那第21条大街上的老房子,看看当年的邻居是否还在,我定要记住他们的名字,和他们一一说谢谢;我还想再牵着妈妈的手,穿过两条街去临海的姨母家,我会健步奔向二楼,去推开那扇厚重的百叶木窗,去看伊洛瓦底江的水缓缓入海,去闻那海的气息,去找那窗边看海的少年……

一

缅甸仰光的街道笔直宽阔,这里绿树成荫,路旁的房屋呈井字形排列。第21条街道中间那栋4层高的小楼,父亲买下楼中的二层,将其装修成一套三室一厅的居室,安顿下了7口之家。

忘了我们家是什么时候到的缅甸,只知道父亲在缅甸出生,是家里的长子。听父亲说,他原来有10来个兄弟姐妹,二战时,日寇侵缅甸,霍乱时期,爷爷携全家从云南的六盘山一路翻山越岭回祖籍地厦门同安的途中,几个姑姑叔叔因病离世,只有5个姑姑和1个叔叔幸免于难。回到厦门后,全家靠种地为生。因为缅甸还留有产业,等日本战败后,爷爷又举家前往缅甸,继续在仰光的营生。

父亲的学历不高,只读到了中学,许是书香世家的影响,他的书法写得很好,尤其行草,一些书信还有家里的对联大多出自他之手。父亲还是个勤奋好学的人,入乡随俗学得了一口流利的英语,在缅甸一家肥皂工厂谋得了一份总务的差事,从此在仰光有了生活的依靠。之后和同乡的母亲相遇,自此娶妻生子便成自然。

虽然工作繁忙,但父亲总是尽可能腾出时间陪伴我们。我们所住的街道旁有很多佛塔,每到周末,父亲和母亲便带我们到寺庙朝拜,有时候父亲还开车带我们去离家更远的大金塔游玩,他还经常用闽南话和我讲寺里供奉的菩萨的典故,以及庙里碑文上刻字的起源。那时我才五六岁,记不住父亲讲的那些故事,只觉得庙里的菩萨好高好大,到处都是一片金光灿灿。

后来我得知,缅甸人把寺庙当做孩子的第二课堂,从孩子懂事起,他们就会带孩子去寺内识文读字,学习如何待人接物,以及如何面对身边的一草一木。

多年后想起,父亲的这般言传身教,其实饱含良苦用心。

二

1967年,“和平城”仰光并不和平。

这年我7岁,为了让我接受中文教育,父亲为我选了仰光福建女子学校这所纯华文学校就读,然而入学不久,学校就被勒令停止教学。同年6月27日,数名暴徒在仰光市冲入“缅甸华侨教师联合会”,制造了骇人听闻的法西斯暴行。

时至今日,我仍记得那个乌云笼罩的午后。

那天,提前从厂里下班的父亲,如往常一般哄着摇篮里的妹妹安睡后,便带着我和哥哥去楼下的井边打水洗澡,洗完澡后,母亲喊我们一起回屋吃饭。吃饭时父亲匆匆扒了几口后,便回屋收拾证件和护照,并把它们打包好放入樓下的储物间,那时我和哥哥还不知道即将要发生什么,只觉得父亲和母亲紧张得异常。直到下午3点,隔壁的缅甸邻居不断喊我们去他家,我和哥哥这时才知道,屠杀华侨的风暴开始了。

父亲和母亲抱着年幼的妹妹和弟弟,带着我和哥哥,拎着提前备好的逃生包裹,一路奔向邻居家避难。

事后得知,在我们离开时,暴徒已经冲到了我们后面那栋楼,一楼卖米的华侨一家,全家7口人不幸遇难。若是我们晚走一步,后果不堪设想。

事后,当地政府看到局势危险,为防止事态扩大,立即颁布国防治安紧急条例,置仰光于严密封锁之下,并在全国戒严,事态才渐趋稳定。

自此过后,大批华侨撤离缅境,我们一家也在当年的12月登上了回国的飞机,离开了所住的仰光第21条大街。

三

飞机落地昆明那天,舱外一片白雪皑皑,那是我第一次见到白雪,雪花翩然而至,像柳絮也像蒲公英,落在脸上凉凉的。伴着雪花飘落,我们的新生活开始了。

其实对于回国后落脚的地方,家族里有些分歧,有一方说要去台湾,也有一方说要回福建。爷爷和父亲是坚持回乡的这一派,我想父亲的这般坚持应该是为了让我们有机会接受正统的中文教育。还记得当时缅甸排华,中文学校被迫关闭,父亲仍坚持送我和哥哥去一位华侨的家里读夜校。无数的黑夜里,在那块布满汉字的黑板下,我们埋头,一笔一划写下一行行东方大国传承千年的文字。

当我们一家提着7个铁箱走出机场时,两位提前回国的姑姑早已在机场外等候。原来,早在1964年缅甸排华势力抬头时,爷爷就已送两位姑姑到昆明读书,看来那时他就对回国有了安排。

我们一路从昆明坐火车到了福州,在华侨大厦短暂休整后,便被安排到了武夷山华侨农场。

那时武夷山华侨农场刚建不久,满眼荒芜。农场的日子过得很清苦,但好像从没听到过父母亲的抱怨,虽然生活条件简陋,好在有热心的邻居和侨办的工作人员帮助我们。记得那时我们还有补贴,劳作也评工分,最高可以领到1块2一天,父亲当时一天就能领到1块1。之后农场开始建米厂,父亲因为有管理的经验便到了米厂工作,家里的经济慢慢有了好转。

我也在农场的华侨小学继续学习,从小学一直读到高中毕业,之后认识了从缅甸回来的妻子,在农场成了家立了业,也开始有了自己的人生故事。

四

仿佛遵循父亲设定的人生轨迹般,这些年来,我的足迹未曾离开过农场。

1978年高中毕业后,赶上越南排华,我就在农场负责安置越侨,并带队去开垦茶山。大概从那时起,我就和茶结下了不解之缘。

1989年,我以干部身份带头建起了农场的第一家茶厂,将茶园的茶青收购,加工制成茶叶,再对外销售,慢慢形成规模,有了效益,现在农场发展到了12家茶厂,2500多亩茶山,茶叶年产量达百万斤以上。

2000年实施“侨居造福工程”,政府有资金补贴,借着政策的东风,我和妻子花了10来万,在原地基上自建房,当年结婚时蜗居的24平米小平房如今摇身变成了两层小楼。

回国后,我就再没回过缅甸,仅有的一次和父亲回去的机会,却因工作错过了。

1993年中缅就恢复互设总领事馆达成协议,缅甸驻昆明总领事馆和中国驻曼德勒总领事馆分别于同年9月和1994年8月重新开馆。也就在此时,父亲办理了回缅甸探亲的手续。

那次探亲回来,父亲格外开心。旧地重游,故人依旧,虽然当年的住处早已易主,但留在缅甸的亲戚一切安好。父亲特意去寻当年救过我们的缅甸邻居,可惜他们全家移民去了美国,失去了音讯,不过好在其他亲友们都还健在,就这样,父亲在缅甸走亲访友呆了1个月。

退休后,父亲生活过得很安逸,身子硬朗时会去茶园走走,没事便在家练练字、写写对联。

2004年,父亲安详去世,享年78岁。

五

时光如流水,一晃52年过去了,我早已摆脱青涩和懵懂,进入花甲之年。

有一年我到厦门看爷爷奶奶,在鼓浪屿散步时,看着岸边此起彼伏的浪花,不禁想起年少时推窗看海的光景。

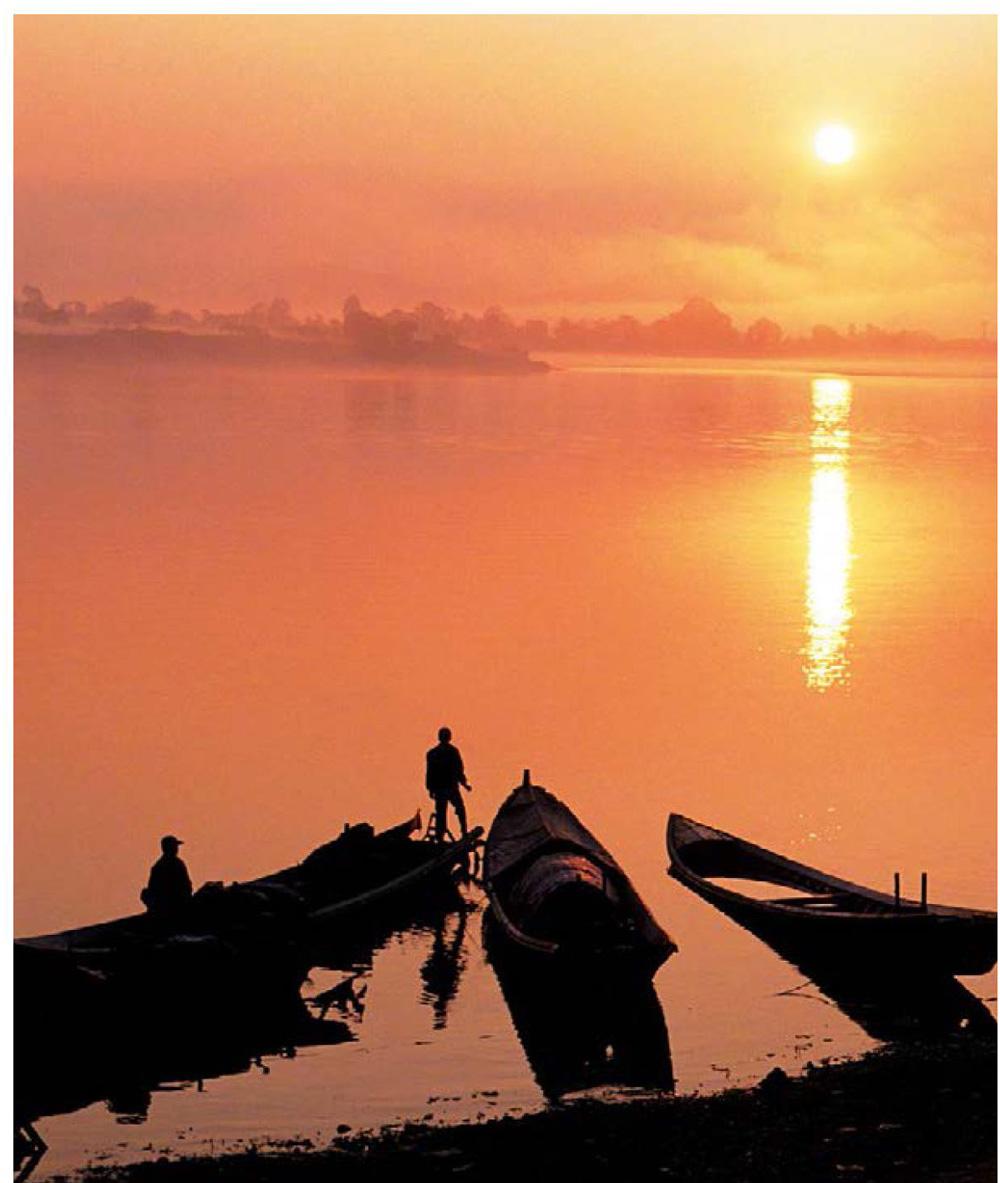

窗的背后,是一个豁然开朗的世界:天空万里无云,海面波光粼粼,伴着清风,不时有海鸥在我眼前飞过,若是待到夕阳西下,还能看到海面浮光跃金。慢慢地,海面行驶的小船变成了小金船,就连远处的椰林和佛塔,也笼罩在这层金色光晕中。我看得如痴如醉,直到耳边响起了母亲上楼喊我回家的脚步声……

·来源:《福建侨报》

·原标题:《逝水如斯》

·责任编辑:樊金燕