自恋型领导对员工组织忠诚影响的双刃剑效应

2020-02-16袁凌孙永香

袁凌 孙永香

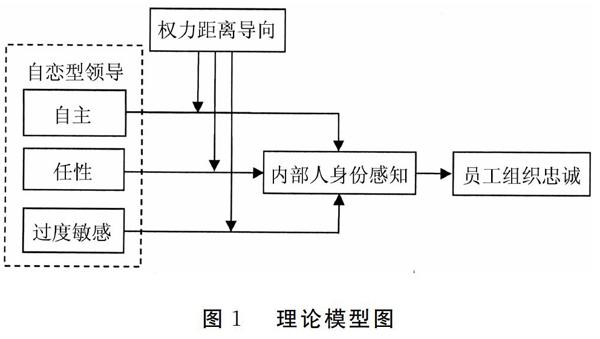

摘 要:基于权威关系模型和自我归类理论,考量自恋型领导对员工组织忠诚的影响,以及内部人身份感知的中介作用和权力距离导向的调节作用。结果发现:自恋型领导的自主特征正向影响员工组织忠诚,自恋型领导的任性、过度敏感特征负向影响员工组织忠诚;内部人身份感知在自恋型领导与组织忠诚之间发挥部分中介作用;权力距离导向强化了自恋型领导的自主、过度敏感特征对内部人身份感知的影响。

关键词: 自恋型领导;组织忠诚;内部人身份感知;权力距离导向

中图分类号:F272.92文献标识码: A文章编号:1003-7217(2020)01-0139-08

一、引 言

社会正在遭受自恋现象的侵袭,自恋的个体在现代企业组织中越来越普遍。自恋是一种包含自大、傲慢、自我关注、脆弱自尊和敌意的人格特质,且存在于许多强大的领导者身上[1]。自恋型领导(Narcissistic Leadership)是受到自恋人格影响,行为被利己需求和信仰所驱动,而较少关注其所领导的下属与组织利益的领导者[1,2]。对于这种忠于自身的领导风格能否有效引导员工忠于组织,目前学者的研究结论没有达成一致。部分学者认为自恋型领导会打击员工自尊[3]、辱虐员工[4]、侵占员工权益、削弱员工自主性并增加其压力[5],常因傲慢、敌意和操纵的消极一面令员工生畏[5,6],难以让员工归心于组织;但也有学者发现自恋型领导能通过表现出谦逊行为获得下属的追随,提高员工的工作投入并改善其绩效表现[7,8],通过热情大胆的愿景描绘激励员工,使员工诚心归附于领导,献身于组织。导致以往研究结论不一致的原因:一方面,是自恋型领导对员工的影响效应受到其他重要情境变量的干扰;另一方面,是以往研究多将自恋型领导看作一个整体,忽略了自恋是兼具光明与黑暗双重特质的多维构念,不同的维度可能会对员工产生不同的影响[9]。鉴于自恋型领导更容易出现在权力距离、集体主义和不确定性规避程度高的中国文化情境下并对组织与员工产生更加深远的影响[2],我们认为应该从自恋型领导的双重特质出发讨论其对员工组织忠诚的影响效应。

“圈子文化”一直盛行于中国企业组织。组织中的“圈子”一般由领导者们划分,“圈子”内外的人会根据自己的角色身份做出不同的行为反应。基于权威关系模型和自我归类理论,组织中员工对“圈内人”或“圈外人”身份的认识和归类,即内部人身份感知(Perceived Insider Status),受到领导对待方式的影响,并最终影响员工对组织规范、属性的遵守及组织所规定行为的学习和发展[10,11]。具有双面性的自恋型领导可能对员工内部人身份感知产生不同的影响,进而影响员工承担组织成员角色所承载的责任与义务、学习和发展更多奉献于组织的态度与行为的意愿[10,12]。基于此,本文将探究内部人身份感知在自恋型领导与员工组织忠诚之间的中介作用。

个体价值观取向会影响个体对自我与情境(包括领导风格)的解读,是影响领导有效性的重要边界条件之一[13]。鉴于中国几千年来等级森严、层次分明的权力观念,深刻影响着员工对组织中权力分配的接受程度及对权威人物的看法和反应[13,14],本文选取员工权力距离导向(Power Distance Orientation)作为调节变量,进一步考察自恋型领导对员工产生影响的边界条件。以往研究认为权力距离导向能缓解破坏型领导对员工行为产生的消极影响,但权力距离导向在领导影响员工心理认知过程中所起的作用还不明确。权力距离导向的高低决定了个体与领导所维持社交距离的远近及其对领导的依赖程度,最终影响个体心理对领导风格优劣的感知及受领导风格作用的程度[15,16]。基于此,本文在中国文化情境下研究兼具光明与阴暗面的自恋型领导对员工组织忠诚的影响效应,并探讨内部人身份感知的中介作用和权力距离导向的调节作用,深化自恋型领导与员工组织忠诚领域的理论与实践研究。

二、文献综述与研究假设

(一)自恋型领导与员工组织忠诚

自恋型领导是受到自恋人格特质影响的领导者[1]。与以往研究将自恋型领导视为一个整体的做法不同,本文认为自恋型领导的光明与阴暗面影响员工组织忠诚的解释机制可能不同,探讨自恋型领导整体的影响难以揭示其内在作用机制。Wink(1992)将自恋分为自主(Autonomy)、任性(Willfulness)和过度敏感(Hypersensitivity)三个维度,深刻地揭示了自恋的内涵[17]。自主是个体具有独立性和主动性,能表现出较强的创造力、同理心,是高成就动机导向和个人主义者,通常抱负远大,做事坚持不懈且具有较强的个人魅力,表现出的是一种健康积极的自恋。任性是个体极度肯定自我、表现欲强,并常常不顾外来管教和束缚,会为私利而肆意妄为,甚至表现出攻击他人的行为,表现出的是一种显性的自恋。过度敏感是个体比较抑郁、内向、多疑且常常沉溺于自我,对他人缺乏信任,同时又叛逆、自大,对外界环境的应答反应异常、过激,表现出的是一种隐性的自恋。自主是自恋型领导光明的一面,而任性和过度敏感反映了自恋型领导阴暗的一面。因此,本文主要探讨自恋型领导的不同维度对员工组织忠诚的影响。

中国文化所强调的组织忠诚是员工将个人角色与组织紧密结合,将组织利益置于个人利益之上,主动为组织付出[18]。与西方文化中将态度忠诚与行为忠诚相分割的组织承诺与组织公民行为不同,组织忠诚是态度与行为忠诚的统一,既强调积极进取、内化义务、认同承诺,也要求牺牲为公、建言献策、协助同事、配合顺从,代表了组织成员主动维系个人与组织的力量,对于企业发展而言至关重要。兼具光明与阴暗面的自恋型领导可能对员工组织忠诚产生不同的影响。

自恋型领导的自主特征能提高員工组织忠诚。首先,高自主性的自恋型领导积极主动、坚持不懈地追求工作中任务目标的达成,能通过直接情绪感染激发员工对工作和组织的积极情绪和态度,通过员工的角色塑造与模仿增加其对组织的奉献与付出[19]。其次,自恋型领导所展示的自信自强、有能力的一面能赢得员工信任与追随,从而间接提高员工对领导所代表的组织的认同与忠诚。最后,高自主性的自恋型领导倾向于向员工描绘宏伟、美好的未来愿景,吸引员工对其领导魅力与管理能力的崇拜和钦佩。基于角色认同理论,这种积极愿景的勾画能使员工认同组织目标、提高对组织的积极预期,将自我概念与在组织中的角色联系起来,从而表现出更高的组织忠诚。

然而,自恋型领导的任性和过度敏感特征会破坏员工组织忠诚。员工将领导视为组织的代理人,将领导对其的评价与对待方式归因于组织。自恋型领导的任性使其容易为维护自身利益与权威而进行自我服务型归因、向员工发泄消极情绪和辱虐员工等消极管理行为[4],这恶化了员工对与组织之间良好关系的感知,致使员工作出降低组织承诺[20]、提高離职倾向[21]、增加反生产行为[22]等消极回应。自恋型领导的过度敏感使其多疑,自卫和自我防御意识强,对员工缺乏信任,很少授权给员工[1]。这将严重削弱员工对领导支持的感知,降低领导-成员交换质量与员工的组织心理安全感。根据社会交换理论,这种不支持、敌意的情境难以让员工嵌入组织[23],更不利于员工提升组织承诺和增加组织公民行为。据此,提出如下研究假设:

H1a 自恋型领导的自主特征对员工组织忠诚有正向影响。

H1b 自恋型领导的任性特征对员工组织忠诚有负向影响。

H1c 自恋型领导的过度敏感特征对员工组织忠诚有负向影响。

(二)内部人身份感知的中介作用

内部人身份感知是员工关于自己在组织中获得的个人空间和接受程度的感知,即员工对组织“自己人”、“内群体成员”身份的认知,是员工自我概念的一个重要维度[12]。权威关系模型指出,员工在工作场所中的社会地位——多大程度上被列入或被视为内部人的评估和感知受到领导对待方式的影响,并最终影响员工对组织的态度和行为[11,16]。因此,自恋型领导会对员工内部人身份感知产生不同影响,进而影响员工组织忠诚。

自恋型领导的自主特征能提高员工内部人身份感知。高自主性的自恋型领导坚持不懈、积极地追求远大抱负,为员工提供榜样激励,并获得员工的追随与效仿。而员工对领导的追随将拉近双方距离,员工的努力付出将提升其对组织的贡献感,认识到其对领导和组织的重要性,进而增强员工内部人身份认知。另外,高自主性的自恋型领导为员工提供愿景激励,向员工传递领导的支持与组织的期望,能通过提高员工的价值感和自我效能,进而增强其在组织中的归属感[24]。

自恋型领导的任性和过度敏感特征会削弱员工内部人身份感知。自恋型领导的任性使其为了追求私利而肆意妄为,甚至不择手段,通过辱虐、否定批评员工等消极管理行为来维护自己的权威和控制感。这既不符合员工对“为君当‘民为贵,社稷次之,君为轻”的领导角色期望,破坏了领导-成员交换关系[21],而高质量的交换关系是员工在组织中获得个人空间和被接受的重要前提[25];也削弱了员工基于组织的自尊,降低了员工自我概念和价值的感知[21],认为自己无法为组织做出积极贡献,从而降低了内部人身份感知[24]。自恋型领导的过度敏感使其对员工充满不信任与防御心理,害怕承担由别人的错误或不胜任造成的消极结果和风险,需要通过集权来维护自己的权威和地位[1]。因此,员工往往听由领导指示,不能自作主张、自由发挥,更不能反对和质疑领导的决定,挑战领导的权威。自我决定理论认为个体具有自主、胜任和关系三种基本需要。过度敏感的自恋型领导很少授权,较少让员工参与决策或自由行动,无法满足员工的自主需要;怀疑员工能力,拒绝员工所提建议,甚至防御其对自己的权威与职位可能造成的威胁,较少主动关怀员工,无法满足员工的胜任和关系需要[5]。这些都会降低员工对工作的控制感,使员工感到自己未受到领导和组织的认可与接受,从而难以感知到自己是组织的内部人[12]。

内部人身份感知会对员工组织忠诚产生影响。自我归类理论认为,个体会遵守其认为所归属群体的规范和属性,学习和发展该群体所期盼的、合适的行为,以将自己与其他群体区分开[10]。同时,基于自我概念视角,内部人身份感知高的员工会将组织成员的身份整合到自我概念中,将自己视为内群体的一员,并按照符合该身份和角色认知的方式行事[12]。相关研究也证实内部人身份感知能显著提升员工对组织的情感性承诺[11,12]及留任意愿[26],增加建言行为[27]、创新行为[12]等有利于组织运行的行为,这些分别是组织忠诚中态度、行为忠诚的具体表现[28]。由此推断,内部人身份感知高的员工会对组织产生强烈的情感,愿意主动为组织付出,表现出强烈的组织忠诚。基于上述分析,本研究认为内部人身份感知在自恋型领导与员工组织忠诚之间发挥重要中介作用。据此,提出如下研究假设:

H2a 自恋型领导的自主特征对内部人身份感知有正向影响,内部人身份感知在自恋型领导自主与员工组织忠诚的关系中起中介作用。

H2b 自恋型领导的任性特征对内部人身份感知有负向影响,内部人身份感知在自恋型领导任性与员工组织忠诚的关系中起中介作用。

H2c 自恋型领导的过度敏感特征对内部人身份感知有负向影响,内部人身份感知在自恋型领导过度敏感与员工组织忠诚的关系中起中介作用。

(三)权力距离导向的调节作用

组织中个体层次的员工权力距离导向是指员工对组织中上下级之间权力分配不平等的接受和认可程度[14]。不同权力距离导向的员工对领导行为、风格、能力和人格特质等的看法、感知和反应不同,自恋型领导对员工的影响可能受到员工权力距离导向的调节[13]。

首先,不同权力距离导向的员工与领导之间所维持的社交距离远近或关系深浅不同,因此对领导的敏感度不同。高权力距离导向的员工认同与领导的权力差异,服从、配合领导[14],与领导的沟通是自上而下的单向信息传递[13],维持较大的社交距离[15],建立的是浅关系。一方面,面对自恋型领导自主表现出的愿景激励和榜样激励,高权力距离导向的员工对领导的支持感知更为敏锐,因而显著促进其对内部人身份的认知[24];另一方面,高权力距离导向的员工对自恋型领导任性或过度敏感所表现出的自私自利、辱虐管理、情绪发泄、怀疑冷漠等充满敌意、不友好的行为感知也更强烈,虽然员工不会用行为反击领导的消极管理,但这种不和谐的交换关系将严重削弱员工对组织中内部人身份的感知[25]。相反,低权力距离导向的员工期待领导授权并缩小两者之间的情感和职位差距以获得平等双向沟通的机会[13,15],与领导建立的是深关系,不会太敏感于对方的行为反应,也更淡化对领导的好与坏的认识及回应。因此员工对自恋型领导自主特征的积极反应和对自恋型领导任性、过度敏感特征的消极反应更平淡,更“习以为常”,甚至能采取理解接受的态度,因此心理波动和身份认知变化较小。

其次,不同权力距离导向的员工依赖领导来解决其群体成员身份不确定性问题的程度不同。高权力距离导向的员工心理高度依赖领导为其指引方向和构建工作群体边界,因此更依赖领导者来解决其作为群体成员身份的不确定性问题[16]。相反,低权力距离导向的员工则更倾向于通过亲自参与影响群体的事项来寻求群体肯定,以此确定其群体成员身份[16]。因此,相比于低权力距离导向的员工,高权力距离导向的员工更倾向于根据自恋型领导自主所提供的支持、鼓励性信息,或自恋型领导任性、过度敏感所提供的敌意信息来判断自己在组织中的身份地位。据此,提出如下研究假设:

H3a 权力距离导向调节自恋型领导的自主特征与内部人身份感知的关系,权力距离导向越高,自恋型领导自主对内部人身份感知的正向影响越强。

H3b 权力距离导向调节自恋型领导的任性特征与内部人身份感知的关系,权力距离导向越高,自恋型领导任性对内部人身份感知的负向影响越强。

H3c 权力距离导向调节自恋型领导的过度敏感特征与内部人身份感知的关系,权力距离导向越高,自恋型领导过度敏感对内部人身份感知的负向影响越强。

具体理论模型如图1所示。

三、研究设计

(一)研究对象

采用便利抽样和滚雪球抽样法,以不同地区的企业员工为样本,通过现场或线上作答方式进行问卷调查,并在问卷的首页强调了此次调查的学术研究目的和匿名性以打消被试的各种顾虑。共发放问卷600份,得到有效问卷450份,有效回收率75%。其中:男性43.3%,女性56.7%;平均年龄30.89岁(SD=7.38);初中及以下2%,高中、中专或技校8.9%,大专18.7%,本科58.2%,硕士及以上12.2%;在本企业工作1年及以下占22.9%,1~3年占24.7%,3~5年占18%,5~10年占19.3%,10年及以上占15.1%;在直接上级领导性别方面,男性领导63.8%,女性领导36.2%;在直接上级领导职级方面,基层领导15.1%,中层领导52.7%,高层领导32.2%;员工与领导的平均共事时间为3.25年(SD=3.32)。

(二)问卷设计

鉴于领导者自身面对自恋这个敏感话题时可能选择回避而影响数据的真实性,因此,本文所测变量均采用下属报告的形式,所有题项均采用Linkert6点评分法。

1.自恋型领导。采用Wink(1992)编制的包含任性、过度敏感和自主三维度33题项量表[17]。各分量表分别包含10、12、11个题项,代表性题项分别如“我的领导追求个人利益、喜欢直接表达各种需求,并且从不满足”“我的领导对他人充满敌意”和“我的领导独立自主”。在本研究中,各分量表和总量表的内部一致性系数分别为0.85、0.75、0.78和0.76。

2.组织忠诚。采用姜定宇等(2003)编制的包含义务内化、认同承诺、牺牲为公、建言献策、协助同事、积极进取、维护公利和配合顺从八维度21题项量表[18]。代表性题项如“来这里工作之后,我的价值观和公司的经营理念越来越接近”。在本文该量表的内部一致性系数为0.96。

3.内部人身份感知。采用Stamper等(2002)编制的单维度六题项量表[29]。代表性题项如“我十分强烈的觉得,我是组织中的一员”。在本研究中,该量表的内部一致性系数为0.86。

4.权力距离导向。采用Dorfman等(1988)编制的二维度六题项量表[30]。代表性题项如“管理者做大多数决策都不需要征询下属的意见”。在本研究中,该量表的内部一致性系数为0.82。

5.控制变量。根据以往研究,选取领导的性别和职级,员工的性别、年龄、受教育程度、在本企业的工作年限,员工与领导共事时间共七个控制变量。

四、实证结果分析

(一)验证性因子分析

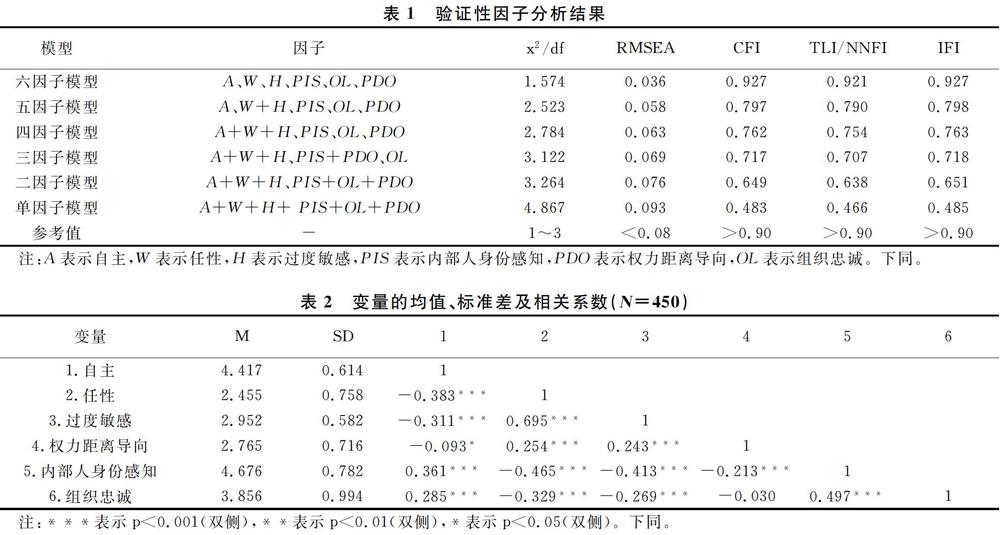

表1展示了通过AMOS21.0对自恋型领导三个维度、权力距离导向、内部人身份感知和组织忠诚六个构念进行验证性因子分析的结果。由表中数据可知,六因子模型的拟合指标均达到临界值要求,拟合效果优于其他模型,表明六个构念具有良好的区分效度。

(二)共同方法偏差的检验

从两方面对共同方法偏差进行控制。程序控制方面,精心设计问卷内容,详细说明研究目的,保证填答者匿名性,通过预测试改进量表项目,在多个工作日结合线下发放纸质问卷和线上发放网络问卷,对不同地区员工进行数据采集。统计控制方面,首先,采用Harman单因子分析法,对所有问项的探索性因子分析结果显示,未旋转时析出11个因子,其中第一个因子仅解释了25.81%的变异量,远小于40%,未占整体解释变异量61.90%的一半;其次,采用SPSS19.0检验各变量间的相关系数,由表2可知各变量间均存在显著的相关关系,且相关系数值介于-0.465~0.695之間,绝对值均小于0.9。以上分析表明共同方法偏差处于较低水平,研究结论有效。

(三)描述性统计分析

表2为使用SPSS19.0分析得到的各变量的均值、标准差和各变量间的相关系数。数据显示,自恋型领导的自主与内部人身份感知显著正相关,自恋型领导的任性和过度敏感与内部人身份感知显著负相关;内部人身份感知与组织忠诚显著正相关;自恋型领导的自主与员工组织忠诚显著正相关,自恋型领导的任性和过度敏感与组织忠诚显著负相关。至此,初步验证了部分假设,适合进行回归分析检验。

(四)假设检验

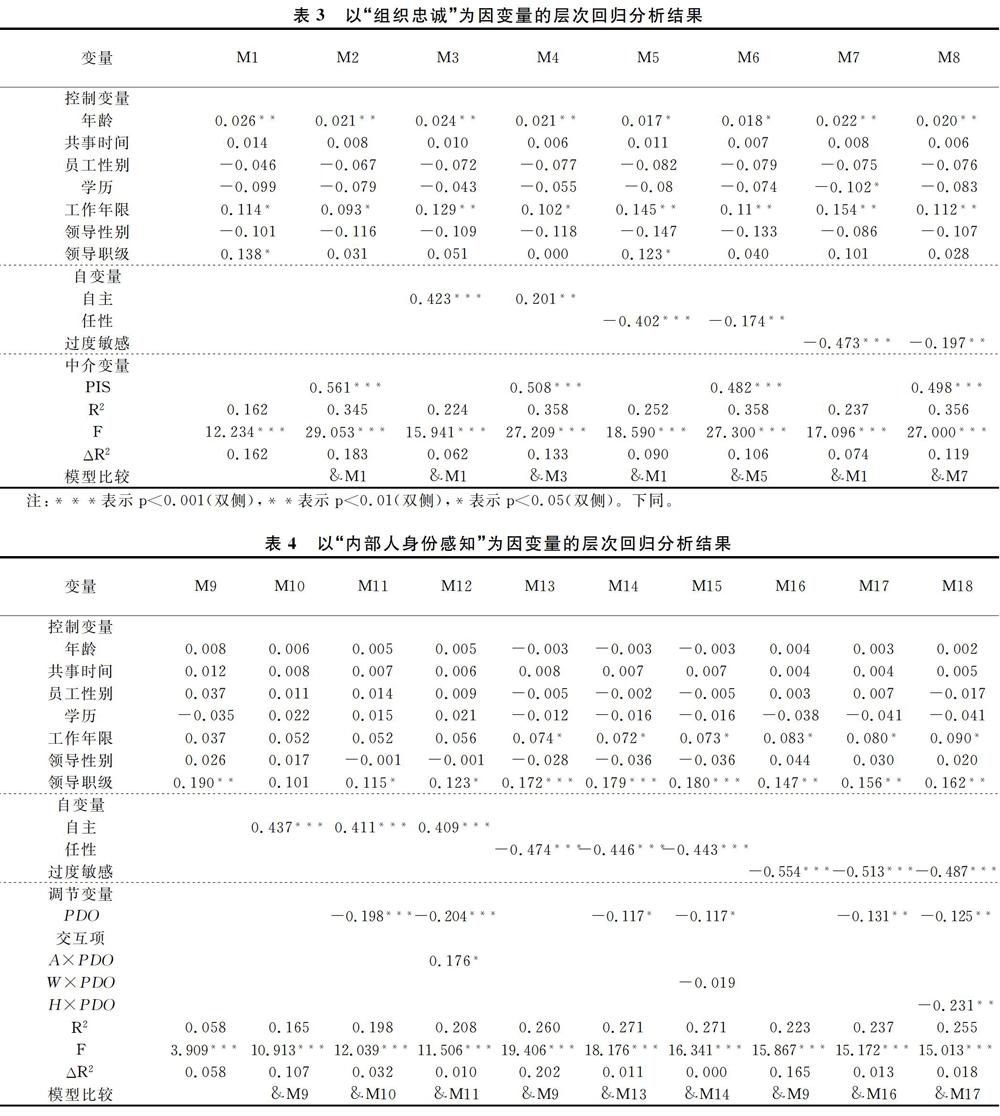

(1)中介效应检验。采用层级回归分析法检验内部人身份感知在自恋型领导与组织忠诚之间的中介效应,即从逻辑上将自变量根据其相互影响的顺序分成多层,自变量影响作用越是基础,层级越高。在统计分析时,将自变量按照由高层级到低层级的顺序,依次加入回归方程。首先,设定组织忠诚为因变量;然后,将控制变量、自变量、中介变量依次放入模型,结果如表3、4所示。表3中M3显示,自恋型领导的自主正向影响组织忠诚(β=0.423,p<0.001);M5和M7显示,自恋型领导的任性、过度敏感负向影响组织忠诚(β5=-0.402,β7=-0.473,p<0.001)。H1a、H1b和H1c得到支持。表4中M10显示,自恋型领导的自主正向影响内部人身份感知(β=0.437,p<0.001);M13和M16显示,自恋型领导的任性、过度敏感负向影响内部人身份感知(β13=-0.474,β16=-0.554,p<0.001)。表3中M4、M6和M8显示,在加入中介变量内部人身份感知后,内部人身份感知对组织忠诚的影响显著(β4=0.508,β6=0.482,β8=0.498,p<0.001),自恋型领导的自主、任性和过度敏感对组织忠诚的影响虽依然显著,但作用均减弱(β4=0.201,β6=-0.174,β8=-0.197,p<0.01),表明内部人身份感知在自恋型领导与组织忠诚之间起到了部分中介作用。H2a、H2b和H2c得到支持。

进一步采用Bootstrap方法检验中介效应,结果如表5所示:控制背景变量后,自恋型领导的自主、任性和过度敏感通过内部人身份感知对员工组织忠诚的间接效应分别为0.22、-0.23和-0.28,且置信区间不包含零,表明内部人身份感知在自恋型领导与员工组织忠诚之间的中介效应显著,进一步支持了假设H2a、H2b和H2c。

(2)调节作用检验。首先,采用层级回归分析法检验权力距离导向的调节效应,检验前对自变量、调节变量进行中心化处理,并构造交互项,分析时先将内部人身份感知设为因变量。然后,将控制变量、自变量、调节变量、交互项依次放入模型。表4中M12显示,自恋型领导的自主与权力距离导向的交互项对内部人身份感知的影响显著(β=0.176,p<0.05),H3a得到支持;M15显示,自恋型领导的任性与权力距离导向的交互项对内部人身份感知具有负向影响,但不显著(β=-0.019,p>0.05),H3b未得到支持;M18显示,自恋型领导的过度敏感与权力距离导向的交互项对内部人身份感知的影响显著(β=-0.231,p<0.01),H3c得到支持。

接下来,将调节变量的均值加减一个标准差,将样本分为高权力距离导向组和低权力距离导向组,绘制权力距离导向的调节效应图以更清晰直观地观察调节效果,如图2所示。相较于低权力距离导向的员工,自恋型领导的自主对内部人身份感知的正向影响以及自恋型领导的过度敏感对内部人身份感知的负向影响在高权力距离导向的员工上表现得更明显。进一步验证了假设H3a和H3c。

五、结论与讨论

本文从心理认知的视角出发,探究中国文化情境下自恋型领导对员工组织忠诚的影响机制,主要得出以下结论:

第一,本研究关注了广泛存在于组织中的自恋型领导,并深入剖析了其对员工组织忠诚的影响呈现双刃剑效应的根本原因:自恋型领导兼具光明与阴暗面。自恋型领导积极进取、追求目标实现的自主一面能引导员工为组织奉献付出,而任性、过度敏感的一面致使员工消极回应组织。本研究响应了以往研究对关注自恋特质的多维性并通过实证检验自戀型领导影响效果的呼吁,同时丰富了自恋型领导的本土有效性研究和员工组织忠诚的前因研究。

第二,内部人身份感知在自恋型领导与员工组织忠诚之间起部分中介作用。以往多运用社会交换理论解释领导与成员之间交互对员工的影响,而较少基于自我归类理论考虑员工内部人身份感知这一心理认知因素在此过程中的作用。本研究扩展了自我归类理论的研究范围,提出并验证了自恋型领导会通过影响员工作为组织内部人的感知,进而影响员工根据其感知的角色定位来提升或降低其组织忠诚的理论假设,丰富了领导对员工影响的解释路径。

第三,权力距离导向正向调节自恋型领导的自主、过度敏感特征与员工内部人身份感知之间的关系。以往研究多认为权力距离导向能缓和消极管理行为带来的消极后果,高权力距离导向员工认可并依赖领导权威,因此“言听计从、打不还手、骂不还口”。其实并不全然,员工权力距离导向与领导风格的互动效应取决于研究所讨论的结果。本研究从心理认知层面探讨领导对员工的影响,认为高权力距离导向的员工虽然会淡化对积极或消极领导风格的行为反应,但其心理却保持高度敏感并深受领导影响。因此,权力距离导向在自恋型领导影响员工心理认知的过程中具有加剧效应。具体而言,员工权力距离导向越高,自恋型领导自主、过度敏感对员工内部人身份感知的影响越强烈。但权力距离导向对自恋型领导任性与员工内部人身份感知之间关系的调节作用未得到验证,原因可能是高权力距离导向员工崇尚权威、认可等级差异[13],自恋型领导任性所表现的专权、教诲、居高临下等行为符合高权力距离导向员工对领导的心理预期与角色定位,这缓和了自恋型领导任性对员工内部人身份感知产生的负面影响[16]。

在管理实践中,建议企业组织在选拔任用领导者时甄别自恋程度高且负面特质突出的候选人,合理评价、监督领导者权力使用,支持其合理决策以防止猜疑心理,在大会或非正式活动上发挥其自主上进、有魅力的积极面效用;营造友爱的氛围,重视员工的需求和利益,肯定其所作贡献。建议企业领导者正视自己的特质,趋利避害,端正自己作为领导者的态度与言行;在工作中应信任、支持、肯定员工的能力、工作与发展,在生活中应关怀体恤员工;根据员工权力距离导向实行差异化管理。

参考文献:

[1] Rosenthal S A, Pittinsky T L. Narcissistic leadership[J]. Leadership Quarterly, 2006, 17(6): 617-633.

[2] 廖建桥, 邵康华, 田婷. 自恋型领导的形成、作用及管理对策[J]. 管理评论, 2016, 28 (6): 131-139.

[3] 廖书迪, 刘文兴, 廖建桥. 自恋型领导对员工沉默行为的影响研究[J]. 工业工程与管理, 2016, 21(6): 130-137.

[4] Nevicka B, De Hoogh A H B, Den Hartog D N, et al. Narcissistic leaders and their victims:followers low on self-esteem and low on core self-evaluations suffer most[J]. Frontiers in Psychology, 2018, 9: 422.

[5] Nevicka B, Van Vianen A E M, De Hoogh A H B, et al. Narcissistic leaders: an asset or a liability? leader visibility, follower responses, and group-level absenteeism[J]. Journal of Applied Psychology, 2018, 103(7): 703-723.

[6] Leckelt M, Küfner Albrecht C P, Nestler S. Behavioral processes underlying the decline of narcissists popularity over time[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2015, 109(5): 856-871.

[7] Owens B P, Wallace A S, Waldman D A. Leader narcissism and follower outcomes: the counterbalancing effect of leader humility[J]. Journal of Applied Psychology, 2015, 100(4): 1203-1213.

[8] Zhang H Y, Ou A Y, Tsui A S, et al. CEO humility, narcissism and firm innovation: a paradox perspective on CEO traits[J]. Leadership Quarterly, 2017, 28(5): 585-604.

[9] 张兰霞, 张靓婷, 裴亞寒. 自恋型领导的双面特质对员工组织公民行为的作用机制——一个被调节的中介效应模型[J]. 技术经济, 2017, 36(3): 68-77.

[10]Hogg M A, Terry D J. Social Identity and self-gategorization processes in organizational contexts[J]. Academy of Management Review, 2000, 25(1): 121-140.

[11]Lapalme M, Stamper C L, Simard G, et al. Bringing the outside in: can “External” workers experience insider status?[J]. Journal of Organizational Behavior, 2009, 30(7): 919-940.

[12]Chen Z X, Aryee S. Delegation and employee work outcomes: an examination of the cultural context of mediating processes in china[J]. Academy of Management Journal, 2007, 50(1): 226-238.

[13]Kirkman B L, Chen G, Farh J L, et al. Individual power distance orientation and follower reactions to transformational leaders: a cross-level, cross-cultural examination[J]. Academy of Management Journal, 2009, 52(4): 744-764.

[14]Clugston M, Howell J P, Dorfman P W. Does cultural socialization predict multiple bases and foci of commitment?[J]. Journal of Management, 2000, 26(1): 5-30.

[15]Farh J L, Hackett R D, Liang J. Individual-level cultural values as moderators of perceived organizational support-employee outcome relationships in china: comparing the effect of power distance and traditionality[J]. Academy of Management Journal, 2007, 50(3): 715-729.

[16]Schaubroeck J M, Shen Y, Chong S. A dual-stage moderated mediation model linking authoritarian leadership to follower outcomes[J]. Journal of Applied Psychology, 2016, 102(2): 203-214.

[17]Wink P. Three narcissism scales for the california q-set[J]. Journal of Personality Assessment, 1992, 58(1): 51-66.

[18]姜定宇, 鄭伯埙, 任金刚, 等. 组织忠诚:本土化的建构与测量[J]. 本土心理学研究, 2003(19): 273-337.

[19]Greenbaum R L, Mawritz M B, Bonner J M, et al. Supervisor expediency to employee expediency:the moderating role of leader-member exchange and the mediating role of employee unethical tolerance[J]. Journal of Organizational Behavior, 2018, 39(4): 525-541.

[20]Mackey J D, McAllister C P, Bress J R, et al. Perceived organizational obstruction: a mediator that addresses source-target misalignment between abusive supervision and OCBs[J]. Journal of Organizational Behavior, 2018, 39 (10): 1283-1295.

[21]Haggard D L, Park H M. Perceived supervisor remorse, abusive supervision, and LMX[J]. Journal of Organizational Behavior, 2018, 39(10): 1252-1267.

[22]Ogunfowora B. When the abuse is unevenly distributed: the effects of abusive supervision variability on work attitudes and behaviors[J]. Journal of Organizational Behavior, 2013, 34(8): 1105-1123.

[23]Singh B, Shaffer M A, Selvarajan T T. Antecedents of organizational and community embeddedness: the roles of support, psychological safety, and need to belong[J]. Journal of Organizational Behavior, 2018, 39(3): 339-354.

[24]Guerrero S, Sylvestre J, Muresanu D. Pro-diversity practices and perceived insider status[J]. Cross Cultural Management, 2013, 20(1): 5-19.

[25]Zhao H D, Kessel M, Kratzer J. Supervisor-subordinate relationship, differentiation, and employee creativity: a self-categorization perspective[J]. The Journal of Creative Behavior, 2013, 48(3): 165-184.

[26]Knapp J R, Smith B R, Sprinkle T A. Clarifying the relational ties of organizational belonging: understanding the roles of perceived insider status, psychological ownership, and organizational identification[J]. Journal of Leadership & Organizational Studies, 2014, 21(3): 273-285.

[27]李燕萍, 鄭馨怡, 刘宗华. 基于资源保存理论的内部人身份感知对员工建言行为的影响机制研究[J]. 管理学报, 2017, 14(2): 196-204.

[28]黄甫刚, 姜定宇, 张岗英. 从组织承诺到组织忠诚:华人组织忠诚的概念内涵与结构[J]. 心理科学进展, 2013, 21(4): 711-720.

[29]Stamper C L, Masterson S S. Insider or outsider? how employee perceptions of insider status affect their work behavior[J]. Journal of Organizational Behavior, 2002, 23(8): 875-894.

[30]Dorfman P W, Howell J P. Dimensions of national culture and effective leadership patterns: hofstede revisited[J]. Advances in International Comparative Management, 1988(3): 127-150.

(责任编辑:钟 瑶)

The Double Edged Sword Effect of Narcissistic

Leadership on Employee Organizational Loyalty

YUAN Ling, SUN Yongxiang

(Business School, Hunan University, Changsha, Hunan 410082, China)

Abstract:Based on the relational model of authority and self-categorization theory,this study investigated the effect of narcissistic leadership on employee organizational loyalty with the mediating role of perceived insider status and the moderating role of power distance orientation. The results show that: the autonomy of narcissistic leadership positively relates to employee organizational loyalty, the willfulness and hypersensitivity of narcissistic leadership negatively relates to employee organizational loyalty; Perceived insider status partially mediates the relationship between narcissistic leadership and employee organizational loyalty; Power distance orientation moderated the relationship between narcissistic leadership autonomy, hypersensitivity and perceived insider status.

Key words:narcissistic leadership; organizational loyalty; perceived insider status; power distance orientation

收稿日期: 2019-07-13

基金項目: 国家自然科学基金项目(71673082)、教育部人文社会科学研究规划基金项目(16YJA630071)

作者简介: 袁 凌(1962—),男,湖南慈利人,博士,湖南大学工商管理学院教授,博士生导师,研究方向:组织行为与人力资源管理、知识管理。