略说汉代的巴蜀农业

2020-02-16袁樯

袁樯

在战国晚期秦蜀守李冰主持建成都江堰之前,虽然巴蜀的农业已经有所发展,但是在成都平原上的农田并不太多,而且大多数广种薄收。都江堰把奔腾不羁的岷江水引来,立即在广袤的原野上掀起了垦种农田的热潮。很陕,获得水利滋润的田亩,竟然超过了100万亩;每到秋收,丰收的喜悦便洋溢在田间地头、百姓心头。巨大的农业效益,为秦始皇统一天下,乃至后来楚汉相争刘邦的胜利、汉初的战略稳定,提供了强大的经济支撑。东汉建安十二年(公元207年),刘备三顾茅庐,欲请诸葛亮出山辅助。在诸葛亮为刘备分析天下形势的《隆中对》中,诸葛亮说:“益州险塞,沃野千里,天府之土,高祖因之成帝业。”(《三国志·蜀书·诸葛亮传》)东汉建安时期(公元196年-219年)的益州治今成都市,辖地比今四川及重庆要大。因此,可以说这是历史上关于称四川为“天府”的第一次记载,更为重要的是它出自尚在南阳躬耕的作为一介布衣的诸葛亮之口。这说明当时关于蜀中经济形势远优过关中的观点,已经形成并有了传播。

过了一百余年,东晋著名史学家常璩在《华阳国志·蜀志》中则明白写道:“蜀沃野千里,号为‘陆海…一天下谓之‘天府也。”“陆海”“天府”这两顶标举物产富饶、仓廪充实的华丽桂冠,便迁转易主,最终落地西蜀。

常璩是蜀郡江原(今崇州市)人,他对家乡的爱是真诚的、热烈的,而他的文笔则是认真的、理性的。他为后人留下了一部最早的、比较完整的地方志——《华阳国志》。在那里面,他忠实地记录了李冰治水的历史伟绩,说都江堰的功劳不止是灌溉蜀、广汉、犍为三郡的农田,还使岷江上游砍伐的竹木,也能顺水漂流,直到成都集散,“功省用饶”;同时,引水枢纽还有分洪减灾效应,故被时人记为:“水旱从人,不知饑馑,时无荒年”。李冰治水的另一个意义是“穿二江(郫江、检江)成都之中”,“以行舟船”,促进了长江沿线的物资交流与人文交汇,实现了西蜀与全国的战略对接和融合,使岷江成为古代蜀人冲出四川盆地,走向外部世界的重要通道。今天的川人之所以将李冰纳入“四川十大历史名人”之列(居次席),原因即在于此。

在东汉之前,“天府之国(土)”的美誉原本是为关中平原享用的;但到了东汉班固写《西都赋》,已在说关中“郊野之富,号日近蜀”。它的潜台词是说当时蜀地之富已超过关中。不少史书对两汉时期的巴蜀之富都有描述。如班固《汉书·地理志下》便径直说:“巴、蜀、广汉本南夷,秦并以为郡,土地肥美,有江水沃野,山林竹木疏食果实之饶。南贾滇、焚僮,西近邛、笮马旄牛。民食稻鱼,亡凶年忧,俗不愁苦。”《后汉书·公孙述列传》载李熊复说公孙述,更盛称:“蜀地沃野千里,土壤膏腴,果实所生,无谷而饱。女工之业,覆衣天下。名材竹干,器械之饶,不可胜用。又有鱼盐铜银之利,浮水转漕之便。”

在东汉人物眼中的巴蜀,之所以一跃而为天下富庶之区,不用说当缘于李冰所修都江堰在两百余年间的强大功用;除此之外,还有蜀地于铁工具的普遍使用、耕作技术的普遍提高等原因。

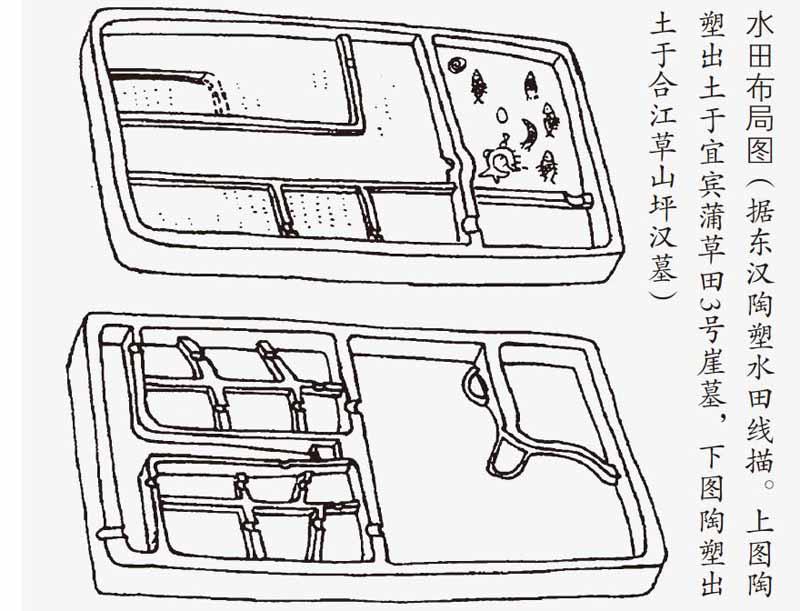

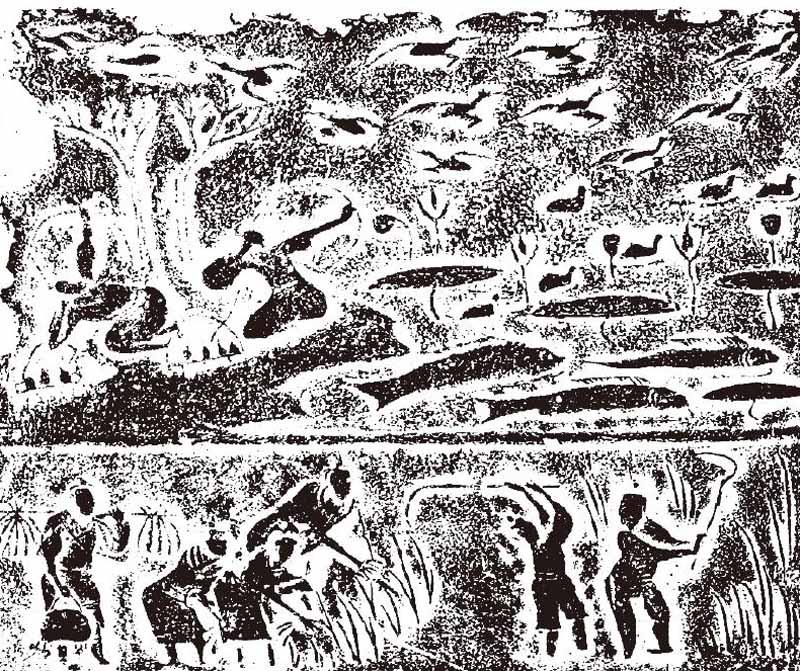

汉代的巴蜀地区,特别是成都平原的水稻种植广泛推行精耕细作的先进技术。在彭山、新都、宜宾、合江等地的东汉墓中,出土过一种陶水田模型,呈长方形,中有沟渠,渠中养鱼。两边是稻田,田中密布秧窝。这说明那时已很注重多种经营、综合利用。从四川各地汉墓所出土的陶水田模型来看,汉代巴蜀的农民已经掌握了设埂、分区、供水、排水等技术。稻田一般分为若干小区,有供水口和排水口。这不单是为了操作、管理的方便,更重要的是能使每块面积的秧窝都能承受相等的水位。那时的农民已拥有施肥、除草、收获等方面的丰富经验。

汉代四川的气候与现在相比,气温略高,雨水充足,适宜种植水稻。所以四川农业自汉代起就以水田种植为主,除种水稻外,还种芋等。汉代巴蜀农民在水利建设方面主动性较强,采取的措施主要有三项:一是充分利用都江堰,引岷江水灌溉;二是挖蓄水塘,贮存雨水;三是凿井,取用地下水。

由于水利的兴修、铁器的广泛使用和耕作技术的进步,使得蜀地的农作物产量达到比较高的水平。《华阳国志·蜀志》记载汉晋间“绵与雒(今绵竹、广汉一带)各出稻稼,亩收三十斛,有至五十斛”,换算成今天公制,这大约相当于亩产390-580公斤,达到全国的先进水平。西晋左思《蜀都赋》描绘魏晋间成都平原的风光:“沟渠脉散,疆里绮错,黍稷油油,粳米莫莫”。

汉晋时的巴蜀地区已然为全国重要的粮食生产基地,汉朝常调巴蜀的粮食赈济灾荒。按《汉书》的说法,汉高帝二年(公元前205年)六月,“关中大饥,米斛万钱,人相食,令民就食蜀汉”(《高帝纪上》)。武帝时,“山东被河灾,及岁不登数年,人或相食,方二三千里。天子冷之,……下巴蜀粟以振焉”(《食货志下》);元鼎二年(公元前115年)秋九月,又下诏:“今水潦移于江南”,“方下巴蜀之粟,致之江陵。”(《武帝纪》)

巴蜀地区的园艺业、畜牧业及养鱼、养蜂等副业也很发达。《华阳国志·蜀志》记载,蜀郡有“桑漆麻纻之饶”,“其山林泽渔、园囿瓜果,四节代熟,靡不有焉”。不仅有桑蚕丝绸、茶叶美酒,而且柑橘的生产尤为著名。左思《蜀都赋》说“户有橘柚之园”,这说的是柑橘种植的普遍。西汉朝廷甚至在巴蜀特设橘官,专门管理柑橘生产。南安(今乐山)的黄柑橘(即今广柑)“大如升,色苍黄”,是有名的特产。《史记·货殖列传》记载说:“蜀、汉、江陵千树橘,……此其人皆与千户侯等”,文中橘首列蜀地,足见其在全国影响很大。《华阳国志·蜀志》总结两汉蜀地经济说:“汉家食货,以为称首。盖亦地沃土丰,奢侈不期而至也。”在以后差不多两千年的岁月里,四川一直是全国重要的商品粮油和生猪等主要农副产品生产基地,也是历代中央王朝重要的库粮和赋税来源地。