七十年春节,酒香与年味

2020-02-14许晓迪

许晓迪

1949年的除夕,毛泽东正在河北西柏坡,和村民們一起吃饺子、拉家常。此刻的北平城里,一片灯烛摇曳,街头巷尾流传着一首十字民谣:“家家挂红灯,欢迎毛泽东。”两天后的大年初三,人民解放军从西直门进入北平城,欢迎的人群举起纸糊的三角彩旗,学生们欢快地跳起了秧歌。

这一天,西柏坡也迎来了斯大林的特使米高扬。苏联人带来许多罐头食品,洋气花哨,毛泽东就让人从滹沱河里捕了鱼,做了红烧鱼、熘鱼片。他对米高扬说:“我们这个国家,她的屋内太脏了,柴草、垃圾、尘土、跳蚤、臭虫、虱子,什么都有。解放后,我们必须好好加以整顿,等屋内打扫清洁,干净了,有了秩序,陈设好了,再请客人进来。”

1949年10月1日,新中国诞生。人民政府顺应民意,将公历1月1日定为“元旦”,农历新年称为“春节”。

在农历庚子年即将到来之际,追溯70年的春节往事,听到的是亿万家庭走过岁月的足音,看到的是时代洪流中温热的生活细节。

集体主义的“年味儿”

新中国成立初期,虽然一穷二白、百废待兴,但春节的“年味儿”依然浓厚。

北京的大年夜,市场、商店、电影院、戏院、公共汽车、电车都延长了营业时间,前门大街、大栅栏、煤市街,街灯亮如白昼。厂甸、东安市场、西单商场的灯市都提前应市,各式花灯吸引着孩子的目光。还有各种风筝,随买随放,天空中一片红鸢飞舞。故宫四门开放,天桥杂耍特别多,北海、中山公园人山人海。

一些新气象也在悄然改变着春节的旧貌。在上海,城隍庙烧头香的人少了,马路上掷炮的少了,扮财神、乌龟、蚌壳精的职业乞丐绝迹了,街头也看不到掷骰子、打牌九的赌摊。

那时的“年味儿”是集体主义的。单位发票看电影、操办游艺会、团拜,街道统一发票证、购货本,组织打扫卫生。推开不同的门,每张餐桌上的菜肴是相似的,每个房间的家具摆设是相似的,人们的穿戴是相似的,对生活的渴望也是相似的——单纯、热烈,充满理想主义的光和热。

与这种集体主义连在一起的,还有各式各样的票,以及那个时代特有的“精打细算过个年”。

20世纪60年代的春节,北京居民每人多给半斤油、半斤肉,每户的购货本上还能多二斤富强粉、一斤黄豆、二斤绿豆、几斤小站稻和五斤鱼。主妇们全凭巧思,用这些有限的素材,操办起全家过年期间的一日三餐,就算只有一颗大白菜,也能摆出一个白菜席:芥末白菜墩、菜心拌凉菜、五香辣白菜、腌白菜、醋熘白菜、炒酸菜、炖酸菜……

上海人更是深谙精打细算之道。每户人家在年前两个月就开始省吃俭用,囤积票子,用于大采购。小菜场里,凌晨3点开始排队,想买些禽类,得花6—8个小时,为的就是饭桌上的一碗蒸带鱼、一锅老母鸡汤。

在这份艰辛和认真背后,是中国人独有的旷达平和与随遇而安,是一种充斥着鸡毛蒜皮、精打细算,又蕴含着想象力与大智慧的生活之道。

无论南北,对中国人来说,年夜饭的饭桌上,酒是必不可缺的。那时的商店里,也会供应白酒,但到货不多,为了年夜饭能喝到一杯酒,各地也涌现出更多的白酒作坊。

1952年,习酒厂始建,在筚路蓝缕中渐渐发展壮大,以大曲酒名动四方。除夕之夜,谁家能摆上这么一瓶习水大曲,那可是珍贵的稀缺物。即便是富裕之家,也只能喝个适可而止;贫寒之家买到一瓶酒,更是难上加难。大家围坐在饭桌前,轮流抿上一口珍贵的酱香佳酿,再朴素的餐食,也会平添几分过年的仪式感,“年味儿”变得更为温情、坚韧。

1955年除夕,京郊农民梁耀辉一家在吃年夜饭,虽然简朴,也要炒几个菜、喝上点酒,才能叫过年。

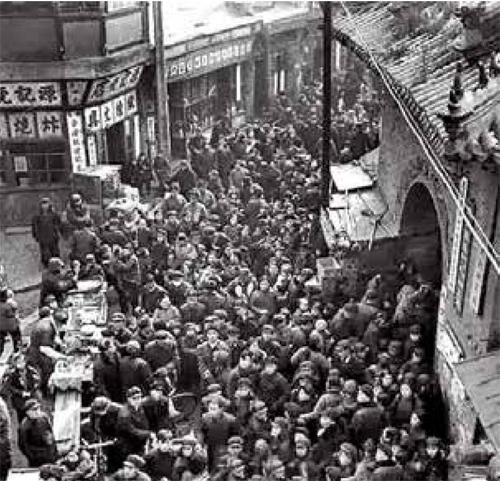

1957年,天津天后宫春节庙会景象。

“年味儿”是各种味道的蒸腾

到了1979年,改革的春风拂遍神州大地。

大年初一上午,国务院副总理邓小平和夫人卓琳乘专机离开北京,前往美国访问。美国总特卡特举办了盛大的晚宴,邓小平在祝酒时说:“我们来到美国的时候,正是中国的春节,是中国自古以来作为‘一元复始,万象更新而庆祝的节日。此时此地,我们同在座的美国朋友有一个共同的感觉:中美关系史上一个新的时代开始了。”

一个新的时代开始了,居民餐桌上的年夜饭也渐渐有了新的成色。北京当时的报纸上记载:“春节市场上有金浆、西泉、潞泉白酒投放市场,大核桃巧克力、话梅糖等恢复生产,蛋香饼干、香酥饼干、特制蛋糕、巧克力棍糖等11种新产品安排生产供应。”

时光流转,不变的是除夕之夜饭桌上的美好和温馨。

那时的人们,尽管仍穿着蓝、灰、白、黑的单调衣服,内心却在追逐着时尚与美。在上海,每逢春节,一大清早,美发厅门口就会排起长长的队伍。女人们坐在长条凳上,涂了药水的头发焐在袋子里,接受“化学烫发”。春节是青年人结婚的高峰期,为了买一套好看的床品,人们不惜通宵排队。那时最受欢迎的是一种金银丝床单,中间是双燕展翅,配上橘黄、天蓝、粉红三种底色,闪闪发光。

在“一大口美食榜”创始人小宽的记忆中,20世纪80年代的“年味儿”,是各种奇妙味道的混杂——鞭炮屑的火药味、熏肉味、大白菜味、冰冻的带鱼味、葱花炝鍋的味、蒸年糕味、油坊的芝麻香油味、刚写好的春联未干的墨汁味、洗澡堂子里的蒸汽味……爸爸骑着自行车采买各种年货,奶奶动手做一些兔子、刺猬、老虎形状的别致面食,妈妈在厨房里做鱼、红烧肉和年糕,小孩子穿上盼望已久的新衣服给长辈拜年。家里所有的灯全部打开,一家人围坐一起,一边收看春晚,一边吃饭喝酒、互道祝福。

此时酒已经成了新生活的美好象征,成了我们记忆中必不可少的过年必备物。1981年,习酒厂开始研制酱香型习酒,醇厚丰满、回味悠长的口感,俘获了无数挑剔的舌头。那时候,看着大人们举杯,顽童只能拿筷子蘸上舔舔;后来渐渐长大成人,有了陪同长辈推杯换盏的机会。时间流转,不变的是除夕之夜饭桌上的美好和温馨,未曾隆重,却也热闹,不善烹饪,却也美味。

春节的新奥义

进入新世纪,经济的速跑、社会的开放、生活的多元纷繁,让过年的新意层出不穷。“年味儿”从一家一户的场景,变成了四面八方处处可见的热闹。

譬如餐厅。到餐厅里吃年夜饭,“解脱”了爸妈的双手,成就了年轻人的新意。不同规模、不同菜系、不同风格,餐厅越来越多,选择越来越多,预定的时间也越来越提前,一些生意火爆的名店,提前3个月预约,还是“一饭难求”。在北京,从全聚德到鸿宾楼,从同和居到砂锅居,人们品尝着那些充满着典故的百年名菜。除夕夜走进这些餐厅,鼻尖上浓郁的,何止菜香,更有酒香。那种惬意和满足,在寒冷的北京除夕夜里,格外让人沉醉。

还有影院。不知从何时开始,“合家欢电影”成了一种新的团圆方式。细究起来,大约是2009年吴宇森的《赤壁(上)》和宁浩的《疯狂的赛车》,都赶在春节上映,都火爆一时,成就了“春节档”这个过年新时尚。扶老携幼看电影,爆米花和可乐不失为另一种“年味儿”。

高铁时代的到来,又让年味儿“动”了起来。妈妈依旧准备了一些唠叨、爸爸依旧准备了一桌好饭,只不过改变了空间的迁徙方向,成家立业的孩子们等待着父母的大城市之旅,也扛起了张罗年货的大旗。只不过,年轻人的年货,那是“互联网+”的年货。

在某购物平台发布的《2019年中国年货消费报告》中,“80后”成为腊月里下单年货最多的群体。上海人喜欢的大闸蟹、四川人喜爱的腊肠、广东人喜欢的盆菜……天南海北的美食,只需动动手指,就能方便快捷地送到家中。年货的酒水消费清单上,最“能喝”的城市依次是北京、天津、深圳、上海和青岛。其中,上海女性偏好红酒,北京爷们好整两口白的,天津人和青岛人都爱喝啤酒。

2019年,习酒年销售额超过79亿元,在琳琅满目的酒品版图中,开辟出一方崭新的天地,出现在天南海北、异国他乡的年夜饭桌上。在一穷二白的年代,酒是求而不得的稀有物;在物质丰饶的当下,酒是饭桌上的调和剂,是年轻人面对长辈催婚时的自救小工具,是家人、朋友相聚时,稀释掉一切攀比、吹捧、防备的感情催化剂。

时代的发展改变了我们过年的方式,却不会稀释、消散春节的情怀与暖意,反而凝结成一幅更为多元、丰繁的春节图景。

酒是中国的酒,年是中国的年,年更迭,情永续,味依然。