空极莫不容

——对恩师欧阳中石先生的浅识

2020-02-14口述人叶培贵首都师范大学教授

口述人:叶培贵(首都师范大学教授)

1991年,我非常幸运地考入了北京师范学院,拜入欧阳先生门下,1994年硕士毕业留校工作,1995年在职攻读博士学位,1998年毕业。28年过去,没有记日记习惯的我,许多事情却仍然历历在目。

一、开门办学

得知北京师范学院招收书法方向研究生的消息,是在景山学校实习期间。那时候招生,听说有不少都是内定的,而欧阳先生当时有不少弟子如刘文华、王友谊等,已经很有名气,贸然报考肯定有风险。于是我匆匆跑到北京师院求见先生,时间是周六快下班时。见到先生,也没有多问,只有一个问题:“您那么多好弟子,又只招一名,有没有内定的?如果有,我就不考了。”大概是没有想到会碰到这样的愣头青吧,先生笑眯眯地看了我一会儿,非常坚定地说:“我是开门办学。你如果够分数,我肯定要。”这是我当时23岁的人生经历中听过的最为斩钉截铁的一句话。

进入学校后,我慢慢知道了,“开门办学”是先生一生的坚守,跟我是不是愣头青没有关系。1993年,学校成功申办下“美术学(书法方向)”博士点,先生第一时间想到的是:“这不是我们一家的事情,而是全国书法界的事情。我们能申请到这个博士点,是因为前辈们做了大量工作,水到渠成,自然流到我们这里了。单靠我们,是办不好的。”于是,先生派出两位老师,分兵南北两路,分别向各高校的书法前辈请教办学方针,并且邀请金开诚、章祖安、卫俊秀等十多位专家,成立了博士考试招生委员会。后来我还听说,第一届的命题和阅卷乃至最后的招生,都是请专家委员会成员来负责的。先生认为:“这样对所有考生才都是公平的。”

二、从艺术到文化

欧阳先生的工作单位,原本是教育系。1993年博士点申办下来后,考虑到书法与文史的关系,学校在1994年把他调到中文系,并成立了中国书法艺术研究所。1998年,为了进一步释放活力,又把中国书法艺术研究所从中文系独立出来,成为一个拥有相对独立的人事权、财务权的教学研究机构。

2003年,学校决定把研究所升格为院系级机构。在讨论新机构的名称时,先生说:“我越来越觉得不能只叫书法艺术了,得叫书法文化。”由于暂定不办本科,不能叫“学院”,最终新机构就定名为“中国书法文化研究院”了。

这其实是先生长期治学的心血结晶。1985年,他在学校和教育系支持下创办第一届大专班,就明确提出了“文心书面”四字办学理念,在课程中增加了大量文化课程。1987年这个班的毕业展在北京和香港两地举办,有一个特色立即引起了全社会的关注—每位学生必须有一件作品是自作诗词。1987年离1976年并不遥远,参加这个班的,多数经历过十年特殊时期,耽误了很多学习时间,能够在展览中延续书法与诗文密切结合的传统,令人耳目一新。

“文心书面”四字,后来发展成“作字行文,文以载道,以书焕采,赋以生机”,再后来又进一步调整为“作字行文,文以载道,以书焕采,切时如需”。如果说,1987年强调自作诗词,可以算是“作字行文”的粗浅尝试的话,那么明确要求“文以载道”,则已经深入到历史文化的深处了。而“切时如需”则指向现实生活,强调艺术的社会功能,这是“载道”的现实呈现。这个变化,窃以为是极其深刻的,把书法的命运与历史、文化和现实充分关联起来了。能够负载这种责任的书法艺术,才有可能真正成为历久弥新、永不衰退的民族优秀文化门类。

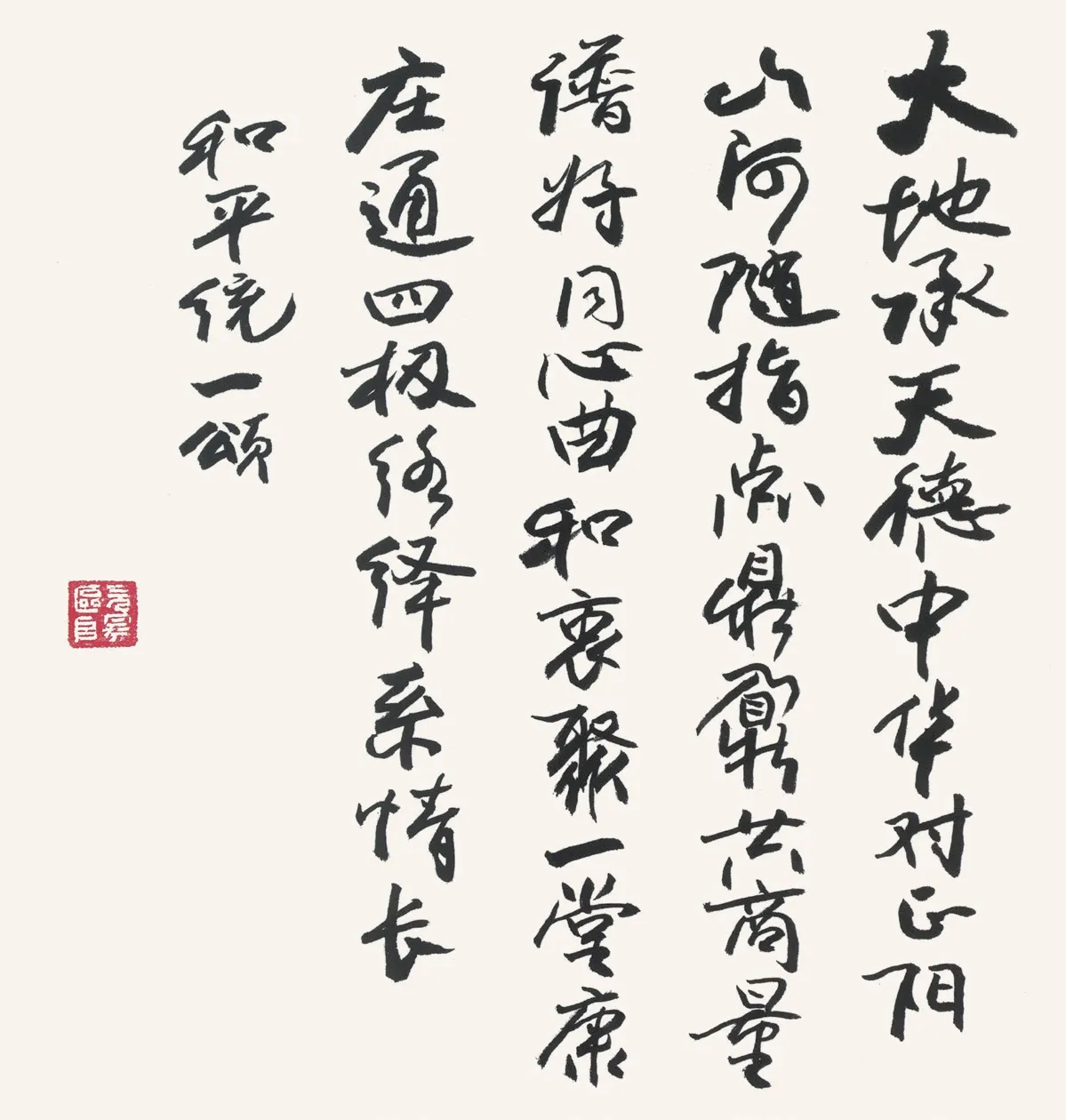

欧阳中石 行书 《和平统一颂》

三、空极莫不容

欧阳先生写过两句散句:“昊天无私覆,空极莫不容。”表面是写天,但我以为是他胸怀的自况。前述两个方面,是这一胸怀的具体落实。“开门办学”,是在微观的学科点建设事业中寻求尽可能多的力量支撑;“从艺术到文化”,是在宏观的学科建设事业中构筑最广泛的资源基座。

何以能有这样的胸怀?反诸先生自身,或许才能找到答案,这几乎是他为人从艺、接物应世时永远的态度。因为这种态度,他所涉猎的工作,都能迅速成为行家。大家耳熟能详的京剧、逻辑、语文教学等等,莫不如此。

怎样是“空极莫不容”呢?

我曾随侍他参加一个书画艺术聚会,他在一位中年画家的画跟前,久久站立观摩。离开后,我问他:“那位先生画得好吗?这么吸引您。”他回答说:“我正在琢磨一个画画的问题,他的画法刚好能解决我的问题,我这是偷师呢。”那时他正好研究玉兰的画法,学校的玉兰花开放时,腿脚并不利索的他,天天要求我随侍他去看玉兰,还拿了一个傻瓜相机,拍了一大堆照片,洗出来后,放在桌上随时琢磨。那一段时间,他画的玉兰,几乎是一天有一天的进境。

影响力越来越大,能够自己支配的时间也相应越来越少,但时时能看到他的笔下出现了新东西。有一段时间,他的书房和居室分处两地,我日常随侍他,主要在书房。于是我问:“您不会天天晚上在家里偷偷临帖吧?”他大笑:“我看你们的临帖,就等于是我自己临帖了。你们临得好的地方,我就学过来;你们临得不好的地方,我就躲开了。”这几句话,其实就是孔子“三人行必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之”的翻版啊!1975年,他曾经从一位朋友陆庭栋先生手上借来一本《元倪墓志》,归还时间紧迫,于是拿一本中小学生用的大楷本临写了一遍。这个临本不知道什么时候被压到砚台底下,我整理砚台时翻出来了。他看了,也大为感慨:“当时要看到些好字帖,是真难啊!不临一遍,就放过去了。”一般看来,这只是善于学习、肯于学习而已,但如果没有“空极”的胸怀,又怎么可能这样去学习呢?!

我在很多场合说过,欧阳先生对我有“再造之恩”。我从他这里,不仅学到了怎样建设学科点、建设学科,更为根本的是,他教会了我怎样为人为学。我亦步亦趋,虽不能及,但心永远向往之。