前沿科技动态

2020-02-12唐乾琛,刘发鹏,肖尧等

美国物理研究所通过降低量子噪声改善引力波探测器性能

据PHYS网2019年12月12日消息,美国物理研究所研究人员开发出可降低量子噪声的新技术,将改善引力波探测器性能。随机波动干扰会产生量子噪声,影响光子活动,不利于引力波探测活动展开。研究人员在探测器中加入名为“量子挤压器”的装置,可降低光子波动,从而改善探测器性能。此项技术有望使美国激光干涉引力波天文台的搜索范围扩大15%,将帮助科学家探测到更多引力波活动。(唐乾琛)

(图片来源:Phys.org)

美国UltraSense公司开发出新型超声波传感器

据Slashgear网2019年12月17日消息,美国UltraSense公司开发出新型超声波传感器,可使用超声波识别用户操作,帮助操作者在任何材料表面进行触摸控制。研究人员通过“接触点超声波束”技术识别材料应变,因而用户可在不平整表面进行操作。与B超等超声波传感技术不同,新型超声波传感器没有直观地显示信号,仅通过数字信号进行处理分析。UltraSense公司表示,已向数码设备厂家提供新型超声波传感器的样品,该技术有望于2020年在实际产品中应用。(唐乾琛)

图片来源:Slashgear

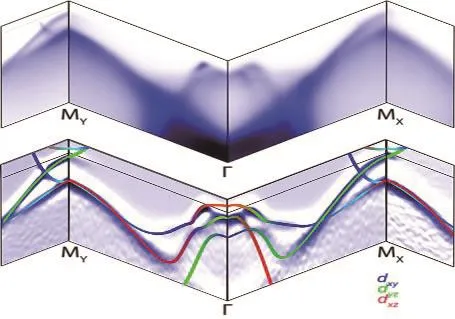

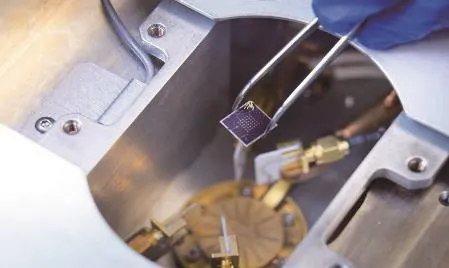

美国莱斯大学揭示了材料进入超导状态时电子运动路径的变化

据EurekAlert网2019年12月6日消息,美国莱斯大学科学家通过硒化亚铁材料能带结构图,揭示出硒化亚铁材料降温至超导状态时电子运动路径的变化。在将硒化亚铁晶体降温至超导态时,莱斯大学研究人员使用同步辐射加速器诱导硒化亚铁晶体发出电子,并使用红外相机进行记录,成功追踪到不同电子的速度和方向,从而绘制出硒化亚铁材料能带结构图。研究人员表示,电子运动路径遵循一定的规律,如同交通规则,其中包含着量子力学定律的重要线索。该研究的成功突破,将有助于量子材料的开发。(唐乾琛)

(图片来源:EurekAlert)

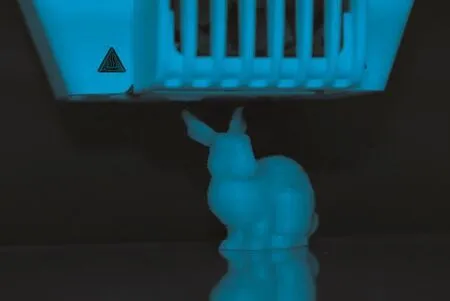

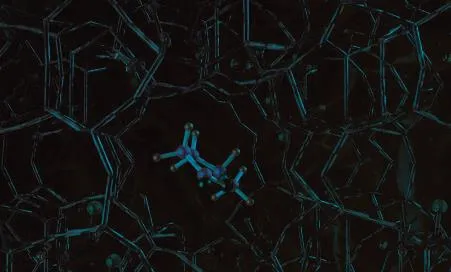

瑞士和以色列合作开发出“万物DNA”技术

据ETHz网2019年12月9日消息,瑞士苏黎世联邦理工学院和以色列Erlich Lab公司的科学家合作开发出“万物DNA”(DNA-of-Things)技术。该技术将数据转码为DNA序列,然后将合成的DNA拷贝封装在微小玻璃珠内。大量含有DNA的微小玻璃珠与3D打印材料混合,可用于3D打印日常物品。如同生物体内都含有编码该生物的DNA,该3D打印模型内也含有“3D打印设计数据”的DNA。该技术制造的物品可作为长久和隐秘地存储信息的介质。相关研究成果发表于《自然·生物技术》期刊。(刘发鹏)

(图片来源:Scitech Daily)

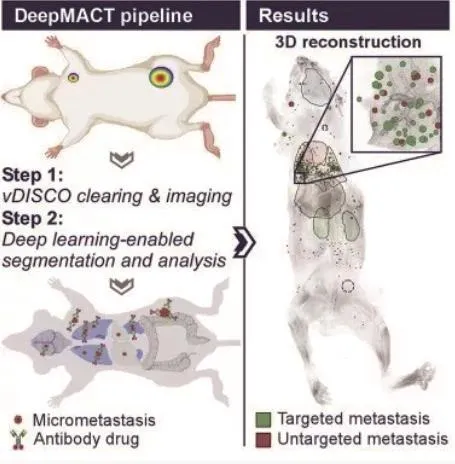

德国研发出能快速找到全身所有癌症转移位点的深度学习工具DeepMACT

据Medical xpress网2019年12月16日消息,德国纽伦堡组织工程和再生医学研究所科学家开发出名为DeepMACT的深度学习工具,可用于系统分析在体肿瘤转移和抗体药物靶向作用情况。该工具首先将肿瘤细胞荧光信号放大100倍以上,然后借助vDISCO技术让小鼠身体变成透明,最后用深度学习算法对转移成像进行自动量化。DeepMACT能迅速发现全身各处的癌细胞转移位点,包括单个癌细胞的转移位点,效率提升300多倍。此外,该工具还能及时发现逃脱药物结合的转移位点,或可用于防止肿瘤复发。相关研究成果发表于《细胞》期刊。(肖尧)

(图片来源:Cell)

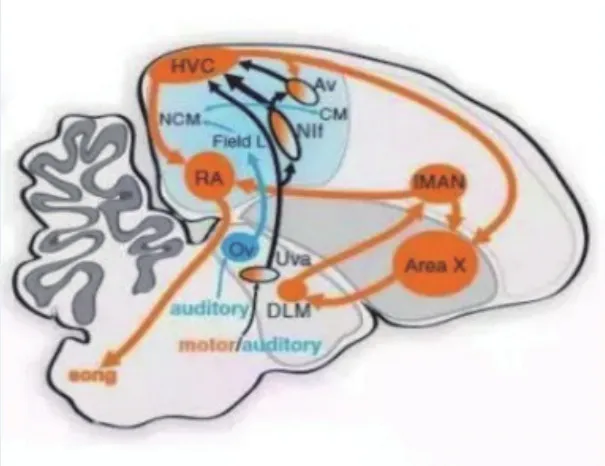

美国德克萨斯大学对幼鸟进行记忆编码并实现生物间“记忆移植”

据Science网2019年12月14日消息,美国德克萨斯大学科学家通过光遗传学技术对斑胸草雀大脑特定区域进行记忆编码,使其在无需父辈教导的情况下学会发声(唱歌)。研究人员利用光遗传学技术选择性地激活大脑中与听觉经验学习相关的神经回路,向幼年斑胸草雀的脑中有效地植入曲调记忆,从而教会幼鸟鸣唱之前未听过的简单歌曲。该研究首次确定了可对目标记忆进行编码的大脑区域,有助于神经发育障碍研究。相关研究成果发表于《科学》期刊。(高越)

(图片来源:Science)

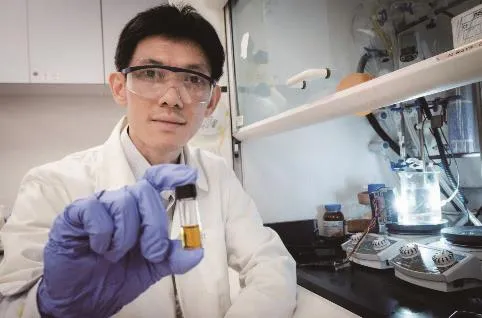

新加坡南洋理工大学开发出一种使塑料垃圾“变废为宝”的新型光催化剂

据Eurekalert网2019年12月12日消息,新加坡南洋理工大学科学家开发出一种新型钒基光催化剂,可在光照下将塑料制品催化分解成化工原料——甲酸。大多数塑料由于含有惰性的碳-碳键,因此难以自然降解,通常经由焚烧处理。新型光催化剂可利用太阳光的能量打破碳-碳键,将塑料降解为甲酸等单体物质,最终实现塑料垃圾的再利用。截至目前,新型催化剂可降解的化合物已达30余种。该催化剂价格低廉、环境友好,在塑料回收领域有良好的应用前景。相关研究成果发表于《Advanced Science》期刊。(宫学源)

(图片来源: EurekAlert)

澳大利亚科学家开发出使锂电池的能量密度增加一倍的固体电解质新技术

据cnBeta网2019年11月28日消息,澳大利亚迪肯大学科学家开发出固体电解质新技术,有望使锂离子电池的能量密度增加一倍。这项新技术使用了一种弱结合到锂离子的固态聚合物材料,来代替用作当前电池电解质的挥发性液体溶剂,可使锂离子电池能量密度增加一倍,且使电池在过热时不会爆炸或着火。由于该固态聚合物材料是现有的商用聚合物,这意味着其工业化生产较容易实现。目前该技术已经在纽扣电池中进行了测试。相关研究成果发表于《焦耳》期刊。(张欢欢)

(图片来源:cnBeta)

世界最强破冰船“北极”号完成首航

据Sputniknews网2019年12月12日消息,俄罗斯“北极”号核动力破冰船成功完成为期两天的首次航行试验。俄罗斯正在实施22220型破冰船项目,旨在更新其核动力破冰船队,并确保在北极地区的全年航行。“北极”号是22220型核动力破冰船的首船,长173.3米,宽34米,排水量3.35万吨,自航力近6个月。“北极”号配备两座核反应堆,可破除2.8米厚的冰层,是世界上体积和功率最大的破冰船。据报道,“北极”号计划于2020年5月正式投入使用。(武志星)

(图片来源:Rosatom官网)

韩国现代重工联手电信运营商加速打造5G智能船厂

据The Korea Times网2019年12月16日消息,韩国现代重工集团与电信运营商KT公司近日共同宣布,双方将加强合作,开发5G智能船厂,将造船业提升到新水平。5月,现代重工集团与KT公司签署了谅解备忘录,结合KT公司的5G网络、人工智能(AI)和大数据技术,与现代重工集团的机器人技术和造船专业知识,共同建立一个基于5G的智能船厂。近日,双方宣布将加强合作,开发基于5G网络的先进智能船厂解决方案,进一步提升自主机器人技术,以提高效率和安全性。(武志星)

(图片来源:The Korea Times)

美国普渡大学开发出新型铁电半导体场效应晶体管(FeS-FET)

据EurekAlert网2019年12月9日消息,美国普渡大学研究人员采用二维铁电半导体材料硒化铟(In2Se3),开发出新型铁电半导体场效应晶体管(FeS-FET)。硒化铟在室温下具有明显的铁电特性和良好的半导体性能,非常适于开发非易失性铁电存储器(FeRAM)。研究人员采用α-硒化铟代替常规半导体研制出FeS-FET晶体管,并对其性能进行测试。结果表明,FeS-FET晶体管具有高速、低功耗、高集成密度等优点,其性能与现有铁电场效应晶体管(FeFET)相当。研究人员表示,新型FeS-FET晶体管能同时处理和存储数据,未来可用于模拟人脑神经网络。相关研究成果发表于《Nature Electronics》期刊。(宫学源)

(图片来源:EurekAlert)

美国橡树岭国家实验室研发出可将生物质高效转化为燃料的催化剂

据ORNL网2019年12月16日消息,美国橡树岭国家实验室通过中子散射进行优化,研发出可将生物质高效转化为燃料的催化剂。经过优化的催化剂称为NbAlS-1,可将生物质衍生原料转化为轻质烯烃如乙烯、丙烯和丁烯等,用于制造塑料和液体燃料。该催化剂催化产物的收率超过99%,且与此前的催化剂相比反应能耗显著减少。相关研究成果发表于《自然材料》期刊。(张欢欢)

(图片来源:ornl.gov)

世界第一架全电动商用飞机完成了首次试飞

据theverge网2019年12月12日消息,加拿大通勤航空Harbour Air和澳大利亚工程公司MagniX合作打造的全电动水上飞机DHC-2完成首飞。该飞机配备推力达750马力的推进系统,可飞行30分钟,是世界第一架全电动商用飞机。MagniX首席执行官罗伊·甘扎斯基表示,此次成功试飞证明了全电动商用飞机的可行性,标志着电动航空时代的开始。目前,MagniX正开发固态锂电池和铝电池等先进的电池技术,以减轻电池重量,增加电池容量。预计到2025年,升级后的电动飞机续航里程将超过800公里。(张嘉毅)

(图片来源:tripadvisor)

欧洲航天局发射全球首颗太空软件实验卫星

据ESA网2019年12月17日消息,欧洲航天局发射全球首颗太空软件实验卫星OPS-SAT。该卫星搭载了有史以来功能最强大的太空计算机,将为新型操作软件、工具和技术提供太空测试服务。OPS-SAT采用欧洲航天局最新的立方星技术,配备地球观测相机、GPS传感器、星敏感器、无线电天线、光学数据接收器等。OPS-SAT实验包括人工智能和自主规划、使卫星能够自我识别和纠正错误的故障检测与识别、新的数据压缩和信号加密技术等主题,并将尝试进行加密光通信实验,以及对无线电信号进行监控的空中频谱分析试验。目前,已有130多个团队表示有兴趣使用OPS-SAT。(张嘉毅)

(图片来源:esa)

韩美葡联合团队开发出可极端变形的软体机器人结构

据Science robotics网2019年11月27日消息,韩国、美国和葡萄牙联合研究团队受一种名为“吞鳗”的鱼类启发,开发出一种可极端变形的软体机器人折纸结构。这种“双模”变形折纸结构首先基于原有框架展开,然后再拉伸膨胀,从而实现极端形变。 “双模”结构可按照特定的折纸结构实现由极小体积初始状态到极端变形的最终状态的转变。研究团队基于该结构,制作了仿生触手、爬行机器人以及软体机械臂等一系列软体机器人。相关研究成果已发表于《科学机器人》期刊。(张宇)

(图片来源:Science robotics)

美国普渡大学有效延长3D打印轻质结构的疲劳寿命

据PHYS网2019年12月5日消息,美国普渡大学研究人员受人体松质骨骼微观结构启发,开发出延长3D打印轻质结构疲劳寿命的方法。研究人员借鉴骨骼中水平支撑结构抵抗磨损的原理,设计出与骨小梁相似的3D打印聚合物结构,通过增加水平支撑结构的厚度,可将材料的使用寿命延长10~100倍。该设计方法有助于建造更轻、更具弹性的3D打印结构,使其在建筑及航空航天领域的应用寿命得以延长。(张宇)

(图片来源: Phys.org)