生态语言学的学科属性及其分支生态文体学

2020-02-06何伟安德鲁·格特力

何伟 安德鲁·格特力

〔摘要〕 文章系对香港岭南大学英语学院荣誉教授安德鲁·格特力教授(Andrew Goatly)的访谈。他主要的研究兴趣涉及生态批评话语分析、隐喻、文体学、语言幽默等,代表著作包括《隐喻语言》(The Language of Metaphors)[1]、《“洗脑”:隐喻及隐含的意识形态》(Washing the Brain: Metaphor and Hidden Ideology)[2]、《文体学探索》(Explorations in Stylistics)[3]、《意义与幽默》(Meaning and Humour)[4]等。访谈涉及生态语言学的学科属性、词汇语法“绿色语法”、分支生态文体学等问题。

〔关键词〕 生态语言学;生态文体学;安德鲁·格特力教授(Andrew Goatly)

〔中图分类号〕H0〔文献标识码〕A〔文章编号〕1008-2689(2020)01-0001-07

一、 访谈背景

2017年8月底,安德鲁·格特力(Andrew Goatly)教授来中国北京参加“第二届国际生态语言学研讨会暨第十九届功能语言学与语篇分析论坛”,作了主旨报告,报告题目为“语法与人类-自然关系在环境话语与诗歌中的体现:生态文体学案例分析”(Grammar and the humannature relationship in environmental discourse and poetry:a case study in ecostylistics)。2018年10月,格特力教授参与了北京外国语大学主办的“名家论坛”生态语言学专题系列讲座活动,并前往贵州参加“第三届国际生态语言学研讨会”,作了题为“生态、物理学、过程哲学、佛教、道教与语言”(Ecology, physics, process philosophies, Buddhism, Daoism, and language)的主旨发言。期间我们多次与格特力教授进行当面和邮件交流,就生态语言学的学科属性、其词汇语法“绿色语法”、分支生态文体学等话题进行了采访。

二、 访谈录

问:格特力教授,您好,感谢您接受我们的采访。众所周知,生态语言学在全球范围内逐渐得到重视,请问其广为人知的原因有哪些?

答:不错,生态语言学在中国越来越受到学者们的关注,不过从全球范围内而言,目前生态语言学并没有受到足够的重视。早在1990年,韩礼德(M.A.K.Halliday)在希腊举行的国际应用语言学会议(AILA)上做了题为“意义表达的新方式:对应用语言学的挑战”(New ways of meaning: the challenge to applied linguistics)[5]的学术报告,而后AILA建立了生态语言学科学委员会,推进了生态语言学的发展,带动了欧洲与世界其他地方的生态语言学发展。然而,这个委员会如今已经不复存在,因而生态语言学在这些地方的进程已不如从前。

关于生态语言学在中国甚至在世界其他区域日受关注的原因,我认为主要有三:第一,环境与生态被看作是影响全体社会成员的议题。确实,生态与环境涉及所有人,无论贫富、男女,也不分种族。第二,由于工业的迅速发展,生态问题日益凸显,包括中国在内的许多国家的环境意识逐渐增强。例如,本世纪早期,新西兰引进国外动物品种,导致本国动植物受到威胁,随即开始关注环境问题。同样,在中国,由工业化带来的生态关注也是显而易见的。不过,在欧洲国家,生态关注开始于至少一个世纪以前,进程缓慢且不明显。第三,中国比其他很多国家变得更加重视社会与生物之间的关系,这里的生物包括人类生物以及非人类生物。西方的资本主义新自由社会偏向极端个人主义,就如玛格丽特·撒切尔(Margaret Thatcher)[6]所言,“这里根本没有社会一说:有的只是个人与家庭”。中国强调“以国为家”的概念,提倡其社会关系与社会责任比个人与核心家庭利益更重要。中国这种对于社会成员的关爱与责任更容易转移到与人类共享地球的其他生物身上。相反,西方的新自由主義逐渐被认为是一场失败的实验,因此现在的西方人更希望能营造出一种“气候”,在这种气候中,社会成员之间的相互合作与生态圈的生命系统比自身以及子孙后代的成功更加重要。

问:有学者认为,生态语言学是一门逐渐发展并趋于稳定的学科,不过依然是一门新兴学科[7]。您认为生态语言学已经成为一门独立学科了吗?

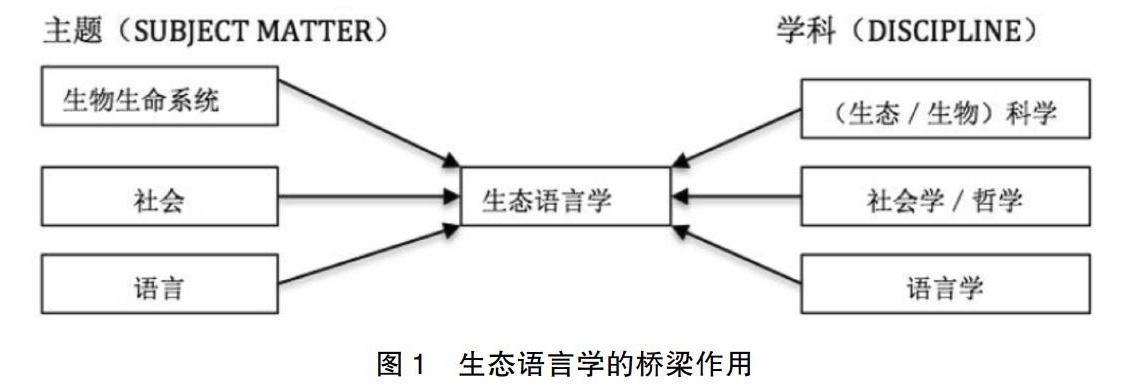

答:我不赞同生态语言学已经成为一门独立学科的看法,我也不认为它应该是一门独立学科。要成为一门独立学科,生态语言学必须有清晰的理论框架与研究方法,而目前生态语言学并不具备这些特征。因此,我个人认为,生态语言学是连接语言学与其他学科之间的桥梁,就如亨利·威多森(Henry Widdowson)把文体学看作是连接语言学与文学批评的桥梁一样(见图1)。

问:生态语言学的研究目标和范围是什么?

答:生态语言学的研究范围非常广,涵盖与人类社会相关的人类语言学研究以及上图涉及的整个生命系统。关于生态语言学的研究重点,我想用克洛德·海然热(Claude Hagège)对生态语言学的描述给予说明,“生态语言学(écolinguistique)是一项探索自然现象与语言、文化之间的(未来)交叉性研究,其中自然现象涉及地形特征、宇宙现象、人类与其他有机体之间的关系。”[8]

问:生态语言学是否存在系统的理论?它与其他语言学理论存在何种联系?

答:生态语言学目前还没有系统性理论。因此在目前阶段,生态语言学应该是综合性越强越好,这样才能融合语言学的不同流派,如系统功能语言学、语用学、语篇分析、认知语言学/构式语法、文体学和叙事理论等。当然,有些语言学理论,如将意义边缘化的生成语法,似乎与生态语言学不兼容。相反,生态语言学与赞同萨丕尔-沃尔夫假说(SapirWhorf Hypothesis)的语言学理论兼容性更强。

问:系统功能语言学有观察、解读、描述、分析、解释和评估等研究方法,生态语言学是否有其自身的研究方法或者研究路径?

答:生态语言学目前还没有自己的研究方法和研究路径,因此它应该在语篇分析/语言学方法方面具有包容性。在我个人看来,如果生态语言学偏向政治角度的话,可以借鉴诺曼·费尔克劳(Norman Fairclough)的批评话语分析模式,因为它包含并扩展了系统功能语言学理论,而且将话语与意识联系在一起。

问:在国际学术圈,是否存在稳定的生态语言学研究团队?

答:之前,AILA建立了生态语言学科学委员会,不过这个委员会现在已经不复存在。目前也有一些发展稳定的生态语言学研究团队,如国际生态语言学学会(International Ecolinguistics Association)、巴西“生态语言学团队”(Ecolinguística: Linguística Ecossitêmica)、中国生态语言学研究会(China Association of Ecolinguistics,2019年11月9日起,“中国生态语言学研究会”正式更名为“中国英汉语比较研究会生态语言学专业委员会”)等。

问:生态语言学是否有代表性的书籍?

答:目前,生态语言学最为全面的指南是《劳特利奇生态语言学手册》(Routledge Handbook of Ecolinguistics)[9],该书的参考文献里面涵盖了生态语言学的大部分期刊和书籍。另外,阿伦·斯提布(Arran Stibbe)教授在准备与布鲁姆斯伯里(Bloomsbury)出版社合作出版一系列生态语言学书籍,这将是生态语言学学界的一个令人振奋的消息。

问:您曾提及“一致语法”(congruent grammar)、“协和语法”(consonant grammar)与“绿色语法”(green grammar)概念[10],您能用具体事例来解释这些概念吗?这些概念之间是否存在联系呢?

答:“一致语法”这个概念由韩礼德(M.A.K.Halliday)提出,是一个与语法隐喻相对的概念,这种语法主要采用及物性分析。一致式的映射是:名词词组表征事物,动词词组表征过程,形容词词组表征事物特质,副词表征过程特质。凡是偏离这些映射的语法均不是一致式,而是隐喻式。

近代出现了相对论(物体总是处于过程之中)、热力学和熵(运动是向熵的、无序的、无结构的状态移动)、混沌理论(自然变化不是被动的,而是能自发变化的)与盖亚理论(宇宙能实现自我平衡)四大主要科学理论,而与这四大科学理论相协和的语法称为“协和语法”(consonant grammar),也是“绿色语法”,该语法主要强调过程为第一性,且采用作格分析。很多非一致的语法隐喻都是协和的,这意味着它们更可能表征了量子理论中强调的最终物理现实,即过程。因此,用英语表达“水蒸气浓缩导致降雨/降雪”,我们不用“Water vapour condenses and causes rain/snow to fall”,而用“Condensation causes rainfall/snowfall”或“Condensation causes precipitation”。在后面的句子中,一个过程(condensation)导致另外一个过程(rainfall/snowfall),事物性表达(water vapour和rain)都不再出现在表征中。

问:“绿色语法”是否持有什么原则?

答:“绿色语法”有其原则,该语法应该比其他标准的欧洲语法能更好地表征物理现实中过程的本质、自然的自发性与力量/向心性。我不了解中国学者对于这个话题的立场,不过我个人认为这是一个很有趣的研究项目。

我们可以运用多种方式对现实做出更好、更协和的语言表征,其中包括一些语法隐喻。例如,在很多一致式小句中,自然因素都被“环境性状语”(Circumstantial Adjuncts)边缘化了,这些环境性状语是选择性的,表征的是环境,而不是过程中的要素。如在“Dew is glistening on the leaves”小句中,树叶被边缘化了。然而,如果我们用语法隐喻激活这个环境状语,将小句变成“The leaves are glistening with dew”,那么树叶变成了“动作者”(Actors),便能参与到过程中。

再者,在《“洗脑”:隐喻及隐含的意识形态》(Washing the Brain: Metaphor and Hidden Ideology)[2]一书的第七章“语法、隐喻与生态”(Grammar,metaphor and ecology),我讨论过建构“绿色语法”的一些语言实现手段,如标记激活(activation of tokens)、经验/现象激活(activation of experience/phenomena)、环境激活(activation of circumstances)、如it 或there等形式结构的运用(ambient structures)、创造类过程与同源物体的使用(creative process and cognate objects)、互相动词和反身代词的使用(reciprocal and reflexive verbs)、作格动词的使用(ergative verbs)、动词的名词化(nominalisation of verbs)等。

然而,需要注意的是,建構绿色语法或者协和语法的英语资源是有限的。量子物理学家大卫·博姆(David Bohm)生前一直在寻找一种能更好地表征量子物理的语言,由此他特意走访了北美的黑足族部落,发现最为合适的语言为黑足语(Niitsipowahsin)[11]。这种语言的本族人声称,他们可以在一整天的交流中只用动词,不用任何名词,如果有名词存在,也只是过程的一个暂时相位。假如我们想把英语“the boy brought a chair”翻译成黑足语,那可能会得到四个或者四个以上的相互影响过程:moving、becoming being near、being young和facilitating sitting[4]。

问:关于语法隐喻,您曾与韩礼德和马丁(James Martin)持有不同的看法[10],现在依然如此吗?

答:是的,我现在依然不同意韩礼德和马丁当初关于语法隐喻的看法,“科技语言,虽然表征发展,但是其晦涩的语法隐喻将看得懂的人群与看不懂的人群分开了”[12]。在他们看来,科技语篇中的语法隐喻会导致社会分裂,因此人们应该使用一致语法,而不是语法隐喻。然而,在我看来,像名词化这种语法隐喻是积极的,因为它们表达了现代科学理论,尤其是生态理论的本体与意识——强调过程、相关性与相互性,需要“不那么一致的语法”(less congruent grammar),也就是上文提及的协和语法亦或绿色语法。

我之所以坚持己见,主要是基于对量子物理学的了解:过程与变化是物理现实的根本,而由名词表征的永恒事物之观点过于虚幻。就如物理学家大卫·博姆(David Bohm)所指出的,我们所认为的、所看到的永恒就像溪流中永恒性漩涡一样:事实上,这种永恒是变化的,是一种虚幻性的永恒[11]。名词化作为一种语法隐喻,强调的是过程(虽然这种过程被解释为具体化过程),因而更加与量子理论同步而“协和”(consonant)。

问:您认为,如名词化这类语法隐喻可以被用来建构协和语法,这种语法与科学发展以及生态本体保持同步、协和,也就是说,名词化有利于生态,是吗?然而,玛丽·斯勒彭格拉尔(Mary Schleppegrell)[13]和斯提布[14]均认为名词化是一种抹除手段,会给环境带来不利影响。例如,在“killing animals is cruel”这个小句中,“killing”抹除了杀害动物的凶手人类。我们认为这种名词化应该是对生态有害的。因此,是否存在不同种类的名词化现象,有些有利于生态,有些有害于生态?

答:名词化的作用,不能用有利于生态或者有害于生态这样简单的描述来概括。确实,依据常识,名词化会抹除施动者,因此不能对造成不良环境影响的原因归责。如用“the depletion of fish stocks around Samoa”来取代“Japanese trawlers have depleted fish stocks around Samoa”,那么,拖网捕鱼者——造成鱼群灭绝的施动者就被掩盖了。然而,从更深的哲学层次和科学层次来看,我们应该更加重视过程,而名词化与科学新发现更加协和,也更加有利于将现实表征为互动性过程。当然,名词化的协和度也无需像黑足语法那样,毕竟黑足语语法中几乎不存在名词。

问:针对生态批评话语分析,您提出了两种方法:传统的批评话语分析与绿色替代性批评话语分析[10],二者之间有何不同?

答:传统的批评话语分析与绿色替代性批评话语分析有两点不同:首先,传统的批评话语分析主要是为了争取社会公正,其话语分析为了对抗不平等、资本主义压迫、性别歧视、种族主义、排外主义等现象,因此分析旨在为弱势群体解决权力不平等问题。绿色替代性批评话语分析聚焦生态与环境,而生态与环境涉及所有人,不分贫富、男女,也不分种族。因此,绿色替代性批评话语分析重在团结社会中的所有人,更有利于建构和谐社会。其次,绿色替代性批评话语分析比传统的批评话语分析对语法隐喻持有更加积极的态度,对科学现实与生态现实有更加全面的理解。

问:绿色替代性批评话语分析中,您强调意识与哲学的作用。请问如何建立一套意识与哲学系统来指导话语分析?

答:语言学重视意义,其挑战在于,语言学家最后必须就语言、意义、表征和现实的关系持有某种哲学观点。我赞同萨丕尔-沃尔夫假说的弱假说:任何特定语言与其词汇语法都能让其比较容易地以自身语言思考真实世界,而难以用其他语言思考真实世界。因此,尝试用黑足语来看现实是特别宝贵的经历,然而,可悲的是如黑足语这种与众不同的小语种和其他很多生物物种一样,正在不断消失。

同时,我认为我们没有认识现实的非中介入口,只能用观念、语言学、认知范畴等来筛选并建构这个现实。人类用基于现实的语言和认知来建立现实模式,就像科学家从物质现实中建构出理论模式与理论描述。而后,我们通过反馈来测试这些模式。自从工业革命以来,我们建构出了人类主导自然之经济模式和经济理论(大部分都受到牛顿动力学的支撑),如今它们在很多方面有消极的反馈,如资源耗尽、气候改变、环境恶化、“盖亚报复”( revenge of Gaia)等。不幸的是,这些反馈消极的模式正在被英语(可能还有其他多种语言)的一致式语法强化。其实,强调过程、反映现代物理理论的哲学,如怀特海德理论、皮尔斯定理等,都是更加健康的替代性模式。

然而,生态语言学要想使自身的实践性变得更强,它就需要持有特定的哲学观点。以上段落均代表我个人的哲学观点,但我并不认为本人的信条应该是生态语言学的指导原则。总之,生态语言学只要遵循意义语法、赞同萨丕尔-沃尔夫假说,就足够了。

问:您曾多次讨论生态理论“盖亚理论”(Gaia theory)[1][10], 请问什么是盖亚理论?它是如何促进生态语言学发展的?

答:是的,我在《洗脑:隐喻及隐含的意识形态》一书中也提及蓋亚理论。盖亚(Gaia)本是希腊地球女神的名字,被用来命名希腊早期的宇宙论,而后环保主义者詹姆斯·拉伍洛克(James Lovelock)把它融入了自己的生态理论。具体而言,盖亚理论是指,整个世界或盖亚宇宙(如生命、温度、氧气、岩石、大气和水等)为一个完整的巨大机体,它们可以实现内部的自我平衡[15]。总之,该理论基于科学原则,强调人与自然(包括生态圈中的非生命部分)相互依存,目前逐渐被地质物理学家所接受。我认为,盖亚理论是生态语言学可以借鉴的一个科学与哲学模式。

问:潜在意识对于揭示生态危机十分关键[2],生态哲学观对于解读生态故事也十分重要[14]。您所说的意识与斯提布教授提及的生态哲学观相似吗?

答:根据斯提布教授在其书中对生态哲学观的定义——生态哲学观是一套反映个人价值的生态哲学观点[14],盖亚理论模式也应该是一种生态哲学观。事实上,盖亚理论模式就如一种基于理论的隐喻,只要这种理论符合保护生态的主题,则就如同斯提布的生态哲学观一样。

问:在第二届国际生态语言学研讨会主旨发言中,您提及了生态文体学(ecostylistics)。请问什么是生态文体学?

答:假如文体学是运用语言学理论来促进文学批评,那么生态文体学是运用语言学理论来推动表征自然以及人类与自然关系文本的文学批评。如用语言学来分析爱丽丝·奥斯沃尔德(Alice Oswald)的诗集“Song of a Stone”,其中的“song”运用了名词化和拟人手法,展现出了石头会歌唱的意境,这为没有生命的石头赋予了生命,这就是一种生态文体学分析。

问:生态文体学与生态语言学存在什么样的联系?

答:生态文体学是生态语言学的一个分支,主要是探索可以用来建构人类与自然积极关系的文学中的自然表征资源。在很多情况下,文学中的自然表征,更有利于提高人类的生态保护意识。

问:在您看来,环境语篇中展现的人类-自然关系不如诗歌中展现出的人类-自然关系友好,那是否有某种方法可以将环境语篇中的人类-自然关系变得更加积极?毕竟,我们用于保护环境的教育文本中有很多环境语篇。

答:既然我们要保护环境,那么我们也应该谦卑地意识到自己对于大自然的无知,在人类繁衍之前,大自然是独立于人类而存在的生命系统,当时它具有强大的力量保持生态平衡,甚至能够自我愈合。因此,我们现在最好不要干涉自然甚至主导自然,或者坚定地认为科技能够“修复”由于对自然进行干涉而造成的创伤。换言之,我们不应该以人类为中心,自以为是地看待自然系统,或去思考我们如何操控自然。

问:您的文章“词汇语法与生态语言学”(Lexicogrammar and ecolinguistics)[16]被收录在生态语言学指南《劳特利奇生态语言学手册》(Routledge Handbook of Ecolinguistics)[9]一书中,您可以简单介绍一下这篇文章吗?

答:“词汇语法与生态语言学”简单介绍了克洛德·海然热所描述的生态语言学。克洛德·海然热把生态语言学(écolinguistique)界定为自然现象与语言、文化之间的(未来)交叉性研究,其中自然现象涉及地形特征、宇宙现象、人类与其他有机体之间的关系。另外,该章节关注语言的语法(与词汇)在调解人类与自然现象之间关系所发挥的作用。这里所说的人类与自然现象的关系可以通过三种方式建构:(1)特定语言的词汇语法影响我们对环境所持有的观念与采取的行动;(2)自然环境影响词汇语法;(3)词汇语法与自然环境相互影响,二者作为文化中相互依存的系统,在历史潮流中不断改变。

该文重点讨论特定语言的词汇语法对我们看待环境的态度和对待环境的方式产生的影响,词汇与语法的影响度如表1所示。

表1中的“成熟经济的经济增长就是癌症”(economic growth in mature economies is a cancer)这种原始隐喻意味着经济增长就如癌症一样可怕,让人类震撼最大;“自然资源”(natural resources)这种受争议的术语意味着自然是人类的资源、可使用的财富,这种术语代表的是人类中心主义;“害虫”(pest)这种情感词汇意味着“虫类不平等,有害虫益虫之分”,仍然代表的是人类中心主义;“城市中心”(urban centers)这种传统隐喻意味着“区域不平等,地球分有中心和边缘”,是一种以人类为中心的表达;“燃料”(fuel)这种文字词汇比之前的几种词汇语法范畴对人类的影响弱,因为它暗含人类把自然当作燃料之意;而“渔夫捕鱼”这种句法-语义模式带来的是一种潜在的影响,因为它是一种人类行为的中性陈述。

另外,该文运用系统功能语言学理论,对世界观察研究所(Worldwatch Institute)发布的环境报告《2012年的世界状态》(State of the World 2012)(下文簡称环境报告),和爱德华·托马斯(Edward Thomas)以及爱丽丝·奥斯沃尔德(Alice Oswald)的诗集(下文简称诗集)两种材料进行对比分析,得出如下结论:

(1) 诗集倾向于把自然描述为动作者/言语者,环境报告倾向于把自然描述为受动者;

(2) 诗集中多处把自然当作言语者,而环境报告中没有此类现象;

(3) 就自然动作者而言,诗集中的不及物动作者多于及物动作者,而环境报告中的不及物动作者少于及物动作者,虽然其描述的风景与天气都是重要的及物动作者。

(4) 诗集中把自然作为体验者的现象比环境报告把自然作为体验者的现象更普遍。

再者,文章确定了以下词汇语法资源为破坏典型,这些资源把自然边缘化,将自然表征为被动的沉默寡言者:

(1) 较多使用作格中动;

(2) 广泛激活体验者、标记和存在物;

(3) 运用拟人化手段和协调手段模糊人与自然之间的界限。

问:如您所说,语言学需要跟上科学理论发展的步伐,是否存在特定的标准来评估语言学的发展呢?生态语言学的出现与发展是否满足了科学发展的要求?

答:我不确定自己所了解的科学知识是否足够回答这个问题,不过可以肯定的是,作为语言学家和批评话语分析者,接受支持牛顿物理学的一致式语法意味着对科学的无知,因为牛顿物理学带来了工业革命,而工业革命带来了极其可怕的生态灾难。沃纳·海森堡(Werner Karl Heisenberg)、阿尔伯特·爱因斯坦(Albert Einstein)与其他后相对论物理学家似乎对语言学并没有产生多大影响。

生态语言学的一个重要标准(我上文中均未予以提及)就是行动主义(activism)标准或是相关科学标准。话语分析是一种很好的分析手段,必要而且有效。不过,在我看来,用生态语言学的语言资源和话语资源作为政治行动或者游说手段也是十分重要的,因此罗恩·斯科隆(Ron Scollon)的《分析话语:话语分析在公共政策制定中的作用》(Analyzing Discourse: Discourse Analysis in the Making of Public Policy)[17]這本书让我印象深刻。总之,我认为,生态话语分析者可以积极主动参与制定与环境相关的公共政策,帮助政策制定者做出更加明智的决定。

结语:格特力教授,十分感谢您接受我们的采访。

答:感谢你们的采访,感谢你们对我的研究领域感兴趣,也真诚地希望生态语言学在中国语境下取得更大的发展。

〔参考文献〕

[1] Goatly, A. The Language of Metaphors[M. London and New York: Routledge, 1997.

[2] Goatly, A. Washing the Brain: Metaphor and Hidden Ideology[M]. Amsterdam: Benjamins, 2007.

[3] Goatly, A. Explorations in Stylistics[M]. Sheffield: Equinox, 2008.

[4] Goatly, A. Meaning and Humour[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

[5] Halliday, M. A. K. New ways of meaning: the challenge to applied linguistics [J]. Journal of Applied Linguistics, 1990,(6): 7-16. Reprinted in Webster, J. (ed.). On Language and Linguistics, Vol. 3 in The Collected Works of M. A. K. Halliday [C]. London: Continuum, 2003:139-174.

[6] Thatcher, M. Interview for “Womans Own” (“No Such Thing as Society”) [A]. In Margaret Thatcher Foundation: Speeches, Interviews and Other Statements[C]. London, 1987: 8-10.

[7] Couto, H. H. Ecolinguistics approaches in linguistics: a historical overview[J]. Language Sciences,2014,(41): 122-128.

[8] Hagège,C. LHomme de Paroles: Contribution Linguistique Aux Sciences Humaines [M]. Paris: Fayard, 1985.

[9] Fill, A. & Penz, H. Routledge Handbook of Ecolinguistics[C]. London: Routledge, 2018.

[10] Goatly, A. Green grammar and grammatical metaphor, or language and the myth of power, or metaphors we die by[J]. Journal of Pragmatics, 1996, (25): 537-560.

[11] Bohm, D. Wholeness and the Implicate Order[M]. London: Routledge, 1980.

[12] Halliday, M. A. K. & Martin, J. R. Writing Science: Literacy and Discursive Power[M]. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 1993.

[13] Schleppegrell, M. Agency in environmental education[J]. Linguistics and Education, 1997, 9(1): 49-67.

[14] Stibbe, A. Ecolinguistics: Discourse, Ecology and the Stories We Live By [M]. London and New York: Routledge,2015.

[15] Lovelock, J. The Ages of Gaia [M]. Oxford: OUP, 1988.

[16] Goatly. A. Lexicogrammar and ecolinguistics [A]. In Fill, A. & Penz, H. (eds.). The Routledge Handbook of Ecolinguistics [C]. London: Routledge, 2018: 225-256

[17] Scollon,R. Analyzing Discourse: Discourse Analysis in the Making of Public Policy[M]. London: Routledge, 2008.

(责任编辑:高生文)

Abstract: This paper is an interview with Andrew Goatly, who is honorary professor of English College at Lingnan University. His research interests include ecocritical discourse analysis, metaphor, stylistics, language humour, etc. He has such representative works as The Language of Metaphors, Washing the Brain: Metaphor and Hidden Ideology, Explorations in Stylistics, and Meaning and Humour. This interview involves issues about the disciplinary nature of ecolinguistics, “green grammar”, ecostylistics, etc.

Key words: ecolinguistics; ecostylistics; Andrew Goatly