酒店工作风险的熵增效应与员工安全行为的负熵作用:幸福感导向的实证研究

2020-02-05谢朝武张江驰

谢朝武 张江驰

(1.华侨大学旅游学院,福建泉州 362021;2.华侨大学旅游安全研究院,福建泉州 362021)

0 引言

酒店业是一种综合性服务产业,降低工作风险、维护工作场所安全并提升员工的工作幸福感是酒店管理的重要任务,也是酒店生存发展的基本前提。酒店员工在工作中不仅面对犯罪、冲突、疫情和恐怖袭击等外部风险要素,也饱受职业病、低就业保障和高工作强度等内部风险要素的困扰(Buchanan et al.,2010;Xie et al.,2020)。不仅如此,服务破坏、规则违背、越轨、反生产和欺凌等具有不安全特质的工作行为在酒店员工工作情境中普遍存在,由此,安全事故和服务失败也愈加频繁,对员工职业安全、酒店服务绩效和顾客消费信心造成严重的负面影响(Harris et al.,2002;Lee et al.,2014)。因此,如何实现酒店员工职业安全是困扰酒店等服务性行业实现可持续发展的重要难题。

随着积极心理学的兴起,员工幸福感成为学界备受关注的议题,并在医疗、酒店、零售等多种职业情境中得到持续探索。员工幸福感可被描述为员工在工作中的情感体验状态和心理幸福知觉(Zheng et al.,2015)。学界围绕员工幸福感的前导因素和后果机制进行了丰富的实证探索。其中,员工幸福感的影响因素可以归纳为组织因素(企业社会责任、组织人力资源管理实践等)(Su et al.,2019;Tordera et al.,2020)、环境因素(工作环境等)(Celma et al.,2018)、工作特征因素(工作资源、工作要求等)(Radic et al.,2020)、员工个人因素(工作迷恋、心理资本等)(Avanzi et al.,2012;Darvishmotevali et al.,2020)、家庭因素(工作-家庭冲突、工作-生活平衡等)(Hu et al.,2018;Tordera et al.,2020)等多个层面。作为一种积极的情感体验,员工幸福感具有积极正向的结果导向,其影响结果主要表现为对员工个体层面(绿色行为、工作绩效等)(Su et al.,2019;Darvishmotevali et al.,2020)和企业组织层面(组织绩效等)(De Voorde et al.,2012)的影响。由于酒店服务工作兼具高强度的身体劳动和情绪劳动,员工在服务情境中普遍存在情绪耗竭、工作不安全感知和角色负担等负面心理知觉(Darvishmotevali et al.,2020;Lin et al.,2018;Li et al.,2017),提升酒店员工的幸福感一直以来都是酒店研究中的重要议题。

然而,相关研究仍存在以下不足。第一,学界缺乏从工作风险的视角探索酒店员工的幸福感。安全是员工工作的基本需要,也是员工幸福体验的基本前提。在安全风险因素不断复杂的背景下,酒店员工在工作情境中却面临着来自组织内外部多种风险因素的侵袭(Buchanan et al.,2010;Xie et al.,2020),且酒店员工工作不安全感普遍存在,并被证实对员工主观幸福感具有显著的负向影响(Darvishmotevali et al.,2020)。然而,尚未有研究基于工作风险视角,建构酒店员工整合幸福感(主观幸福感和心理幸福感)的前因驱动模型。第二,学界对于绩效与员工幸福感的关系还存在明显的理论争议。总体上,绩效与员工幸福感的关系存在两种竞争性模型:绩效-幸福感驱动模型和幸福感-绩效外溢模型。其中,绩效-幸福感驱动模型指出,工作幸福感是员工在工作情境中完成工作绩效,实现预期目标或者发挥自我潜能后所获得的一种积极的满足的情感体验和心理状态(Radic et al.,2020;张陆 等,2007;邹琼 等,2015)。幸福感-绩效外溢模型指出,员工的积极情感和幸福体验可以外溢到工作情境中,对员工的工作投入、工作绩效和角色外绩效行为具有增益作用(Su et al.,2019;Darvishmotevali et al.,2020;黄亮 等,2015)。具体来说,绩效-幸福感驱动模型符合“越努力越幸福”的现实逻辑,幸福感-绩效外溢模型符合“越幸福越努力”的现实逻辑。因此,绩效与员工幸福感之间可能存在复杂的中介效应和调节效应,还有待更多的实证探索。

为回应以上议题,本文基于整合幸福感视角,探索安全结果对工作满意度和心理幸福感的影响,并检验工作风险在上述关系中的熵增效应及安全行为的负熵作用。本文的主要目标在于:第一,探索酒店安全结果绩效对员工工作满意度和心理幸福感的影响;第二,检验工作风险在安全结果影响过程中的调节效应,并检验其在“安全结果-工作满意度-心理幸福感”中介关系中的调节作用;第三,检验安全行为在工作风险调节过程中的三项联合调节效应。

1 理论基础:熵理论

熵,源自热力学概念,表示物质系统中的能量衰竭程度,系统的混乱无序程度越大其熵值就越高(沈维道,2000)。从广义层面来看,熵的概念描述了任何物质运动方式、任何系统和任何事物的混乱程度。导致物质或系统状态往无序转变的量可称为熵增因素,导致物质或系统状态往有序转变的量可称为负熵因素(齐善鸿等,2006)。在开放系统中,熵增因素会导致系统的熵值增加,往无序混乱的失衡状态发展,即熵增效应。而开放系统的自组织特征及与外界的物质和能量交流能够排出多余的熵至系统外部,或从系统外部引入负熵流减轻系统内部的不稳定程度,即负熵作用。因此,物质或系统总是在有序到无序、无序再到有序的动态循环过程中实现稳定平衡。

如前所述,员工幸福感的影响因素涉及企业组织因素、工作特征因素、环境因素、员工个人因素和家庭因素等多个层面。同时,由于员工工作不安全感、工作保障和安全动机等(不)安全因素与员工幸福感存在复杂的影响关系(Celma et al.,2018;Darvishmotevali et al.,2020;Hu et al.,2018;陈志杰,2018),因而影响企业安全绩效的内外部因素也成了驱动员工幸福感的重要变量。因此,企业安全绩效与员工幸福感的关系形成了一种由多种要素构成的、复杂多变和相互影响的系统,且该系统不断受到内外部因素的干扰和驱动,具有复杂性、动态性和多样性等特征。换言之,将熵理论应用到企业安全绩效与员工幸福感关系的研究中,有助于理解二者的内在影响机制和理论逻辑。其中,工作风险是一个由企业内外部因素诱发的,影响企业安全绩效与员工幸福感关系稳定性的熵增因素。当工作风险增加到一定程度时,意味着系统内部的混乱和不稳定要素积累到一定程度,必然会降低企业安全绩效和员工幸福感。而企业可以通过引导员工安全行为,调动安全资源来降低工作风险,即引入负熵流使系统趋于熵减以达到稳定状态,将工作风险的扰乱效应降到最低限度。由于熵概念可以用来表现物质和系统的状态,因而被广泛应用到系统科学、管理科学、行为科学和社会科学等领域,并在安全管理和安全系统研究中得到关注(陈伟珂等,2007)。因此,本文引入熵理论探索企业安全结果与员工幸福感的关系,并检验工作风险的熵增效应与安全行为的负熵作用。

2 文献综述与假设提出

2.1 安全绩效

安全绩效源于工作绩效的概念,可以被定义为员工在工作岗位中促进自身、顾客、公众、工作场所和环境安全的行为,它描述了员工和组织在安全目标执行和安全运营中取得的整体成效。学界普遍认为安全绩效的概念可以从安全行为绩效和安全结果绩效两个层面去度量(Ming et al.,2019;Christian et al.,2009)。其中,安全结果绩效的测量和评估一般涉及员工和组织层面的安全后果,如每年安全事故数量、员工受到职业伤害或死亡数量等可量化的结果(Zohar,2000)。安全行为绩效则体现了员工对工作场所中安全问题的具体行为响应。Neal等(2006)提出了由安全遵守行为(任务绩效)和安全参与行为(关系绩效)构成的安全绩效二因素模型。其中,安全遵守行为是指员工在组织制度规范、岗位职责和任务要求下,为维护工作场所安全所开展的核心安全活动;安全参与行为是指员工为建立工作场所的安全环境而自发参与的安全活动。

企业安全绩效不仅在建筑、煤矿、消防和化工等传统高危行业备受关注(Newaz et al.,2019;Smith et al.,2019;Wang et al.,2019),也在医院、航空、餐饮等服务行业中受到重视(Chen et al.,2014;Baser et al.,2017)。相关研究重点探索了企业安全绩效的前因机制,旨在降低企业安全事故,提高企业安全绩效和促进企业可持续发展。从行为层次的安全绩效来看,员工安全行为的影响因素可以归纳为组织因素(安全氛围、组织氛围等)(Newaz et al.,2019;Neal et al.,2000)、个人因素(安全动机、安全知识等)(Neal et al.,2000)、情境因素(温度、工作资源等)(Ramsey et al.,1983;Chen et al.,2014)和领导力(安全型领导等)等(Lu et al.,2010),这对于企业认知并防范由员工不安全操作行为引致的事故伤害具有重要作用。从安全结果绩效来看,员工安全行为被认为是降低企业安全事故和职业伤害的直接变量,并且在组织安全实践对安全结果影响的过程中发挥中介作用(刘素霞等,2014;Clarke,2006)。例如,基于工作绩效和工作氛围理论,Christian 等(2009)采用元分析方法从个人因素和情境因素两个层面建构了安全行为绩效和安全结果绩效的前因机制模型,结果发现安全知识和安全动机对员工安全行为的预测作用最强,其次是心理安全氛围和群体安全氛围,且员工安全行为中介了上述因素对企业安全事故的影响路径。因此,企业安全绩效是学界备受关注的重要议题,但企业安全绩效的后果机制、安全行为绩效与结果绩效之间的交互作用还有待更多的实证探索。

2.2 员工幸福感

目前,学界对于幸福感的定义和内涵认知尚未达成一致,但普遍形成了主观幸福感、心理幸福感和整合幸福感3种理论研究视角(Keyes et al.,2002)。其中,主观幸福感以快乐论为理论基础,强调个体对幸福状态的主观感受和个体的情感体验,因此员工主观幸福感具体表现为其对工作的整体满意度和在工作中的积极情感体验;心理幸福感以实现论为理论基础,强调个体通过发挥自身潜能而达到的完美体验,主要表现为精神层面和心理层面的愉悦体验(Zheng et al.,2015;邹琼 等,2015)。而整合幸福感是对主观幸福感和心理幸福感的有机整合,是在二者基础上发展起来的一种新的幸福感理论研究取向。

基于整合幸福感理论视角,本文认为员工幸福感涉及主观幸福感和心理幸福感两个层面,具体是指员工对工作的主观评价、员工的情感状态和心理体验(Ilies et al.,2015),这既包含与工作直接相关的主观感受,又包含员工实现自我价值后的心理体验和健康状态(Page et al.,2009)。其中,工作整体满意度和工作特定方面满意度(薪酬满意度、晋升满意度、福利满意度等)主要反映了员工在工作中对物质层面的主观感受,因而工作满意度可以成为衡量员工主观幸福感的重要指标(Bakker et al.,2011;Locke,1969)。员工心理幸福感强调员工在工作情境中的自我实现和潜能发挥,侧重体现员工在精神层面的心理体验,因而常与高工作绩效、工作-人际匹配和工作成就感等紧密关联(Page et al.,2009;Ryff et al.,1995)。尽管主观幸福感和心理幸福感是两个不同的概念,但二者间存在某种程度的关联性(Keyes et al.,2002)。现有相关研究已经证实了主观幸福感和心理幸福感之间存在显著的相关关系(Keyes et al.,2002),且主观幸福感是一种暂时性、主观性体验,心理幸福感是一种持久性、稳定性体验(彭怡等,2010),主观幸福感的长期累积会改变和强化个体的心理幸福感。基于整合幸福感视角建立员工幸福感概念模型是当前的重要发展趋势(彭怡等,2010)。因此,本文将基于工作满意度(可以衡量主观幸福感)和心理幸福感的视角探索酒店员工幸福感的前因影响模型。

2.3 安全结果与员工幸福感

如前所述,工作绩效与幸福感之间的关系存在绩效-幸福感驱动模型和幸福感-绩效外溢模型两种竞争性模型。在本文中,安全结果是指安全结果绩效。由于酒店员工在工作场所中面临着主客冲突、职业病、设备故障和疫情感染等多种风险(Buchanan et al.,2010;Xie et al.,2020),安全结果反映了酒店员工在风险防范、安全任务执行和安全目标实现中取得的成效,它是影响和驱动员工幸福感的基本前提。同时,酒店员工普遍存在工作不安全感、情绪耗竭和角色负担等负面心理知觉(Darvishmotevali et al.,2020;Lin et al.,2018;Li et al.,2017),即便员工具有较高的幸福感,也较难外溢到员工的工作服务情境中,并驱动员工的工作绩效。因此,在酒店工作情境中,本文认为安全结果绩效与员工幸福感的关系遵循绩效-幸福感驱动模型的逻辑假设。工作满意是员工对工作本身评价后所表现出来的一种积极愉悦的情绪状态(Locke,1969),受多种因素影响(Munir et al.,2016),其中,工作结果和工作绩效是影响员工工作满意的重要因素(Brown et al.,1994;MacKenzie et al.,1998)。此外,员工会通过潜能发挥、价值展现、工作结果和目标实现等客观标准来评价自己的心理幸福感(张陆等,2007)。因此,本文认为安全结果正向影响工作满意度和心理幸福感。从现有研究来看,员工幸福感也被证实受到职业安全因素和工作绩效因素的影响。例如,Darvishmotevali等(2020)研究表明酒店工作不安全感对员工主观幸福感具有负向影响,而Celma 等(2018)研究表明组织工作保障对员工幸福感具有正向影响。同时,杨秀木等(2015)的实证结果也表明工作绩效是乡村医生主观幸福感的保护性因素,即工作绩效正向影响员工主观幸福感。基于此,提出假设:

H1:安全结果正向影响心理幸福感。

H2:安全结果正向影响工作满意度。

2.4 工作满意度与心理幸福感

扩展-建构理论认为,积极情绪有扩展和建构两大功能,即积极情绪扩展了个体即时的思维-行动资源,建构了持久的个人资源,并通过不断的螺旋式上升过程促进个体向上发展,提高个体的心理幸福感(Fredrickson,2001)。工作满意是员工对个人需求和工作特征进行评价之后所产生的积极和愉悦的情绪体验(Locke,1969),因而它能够扩展员工在注意、认知和行动等方面的思维-行为资源,能够帮助员工建构持久的身体资源、社会资源和心理资源,继而促进员工的成长并带来幸福。同时,员工心理幸福感既包括个人成长、潜能发挥和自我实现等内在需要(Ryff et al.,1995),也涉及员工对各类有价值、有意义工作资源的诉求,而这些均可以通过工作满意度的扩展和建构功能来实现。因此,本文认为员工工作满意度正向影响其心理幸福感。鉴于前文假设了安全结果正向影响工作满意度和心理幸福感,根据中介假设发展逻辑可以得出工作满意度中介了安全结果对心理幸福感的影响。基于此,提出假设:

H3:工作满意度在安全结果与心理幸福感的关系中起中介作用。

2.5 工作风险的调节作用

风险可以被定义为发生危险、伤害或损失的可能性,因此工作风险是员工在工作过程中遭受危险、伤害、损失或不幸的可能性(Basha et al.,2013)。在酒店服务情境中,工作风险代表了员工对酒店工作场所中接触到的内外部风险信息和风险状态的整体判断,会对员工的认知、态度和行为造成负面影响(Xie et al.,2020)。目前,酒店员工逐渐被认为是高风险职业群体(Xie et al.,2020;Premji et al.,2010),例如Xie 等(2020)的研究指出,酒店员工在工作场所中面临着来自人员层面(顾客不当行为等)、设施设备层面(设备故障等)、内部环境层面(角色压力等)、外部环境层面(疫情等)和管理层面(安全管理缺失等)的冲突和压力。在性质上,员工工作风险是一种消极的工作状态,它甚至存在放大效应(Renn et al.,1992),会持续对员工的工作绩效、工作满意度和幸福感产生负面影响。

根据资源保存理论的观点,在压力情境下个体总是习惯于维持、保护他们认为有价值的资源不受真实或潜在威胁的损害(Hobfoll,1989;Ng et al.,2012)。工作风险是员工对工作场所中客观风险信息和风险要素的认知和判断,这些风险要素所构成的风险压力和情境压力代表了工作场所风险环境对员工有价值资源的潜在威胁。因此,在高风险的工作情境中,尽管员工取得了较高的安全结果绩效,在潜在环境威胁和资源损失压力下,员工的工作满意度和心理幸福感仍不会随之提高。换言之,工作风险抑制了安全结果对工作满意度和心理幸福感的正向影响。同时,工作风险也对员工个人成长、潜能发挥、资源保存和自我实现造成潜在威胁,与低风险的工作情境相比,高工作风险情境下员工暂时性、波动性的工作满意评价也较难转化成持久性、稳定性的心理幸福体验。从熵理论的视角来看,工作风险可以被认为是“安全结果-工作满意度-心理幸福感”关系结构中的熵增因素,它导致了原本各变量的关系往失衡、非预期的方向变化,负向调节了上述关系结构中的影响路径。基于此,提出假设:

H4:工作风险负向调节了安全结果、工作满意度与心理幸福感之间的关系。

2.6 安全行为、工作风险与安全结果的三项交互作用

如前所述,安全行为代表员工对工作情境中安全问题和风险因素的具体响应,涉及安全遵守行为和安全参与行为两个维度,对降低工作场所安全隐患、维护自身安全和促进企业安全绩效具有基础性的影响作用(Neal et al.,2006;Neal et al.,2000)。结合保护动机理论的观点,个体会对风险因素进行评估,并在风险评估过程中采取保护自身安全的应对行为(Verkoeyen et al.,2019)。换言之,在高工作风险情境中,员工会积极采取安全行为以避免企业内外部风险因素的威胁和侵害,实现工作安全和工作满意。从这个层面来看,员工采取的安全行为能够抑制和缓解工作风险所造成的负面威胁,并强化员工对正向安全结果的参与和创造。不仅如此,安全行为也能够缓解工作风险对个体有价值资源造成的威胁感知,从而缓解其在工作满意度向心理幸福感转化过程中的扰乱效应。基于熵理论的观点,系统在失序状态下可通过与外界信息、物质和能量的交换引入负熵流,即通过一种高效的非线性作用机制使系统趋于熵减,逐渐引导系统向平衡有序的状态转化。在工作风险对“安全结果-工作满意度-心理幸福感”关系结构的扰乱过程中,安全行为可作为缓解工作风险扰乱效应的负熵因素,即负向调节工作风险在安全结果、工作满意度与心理幸福感间的调节效应。基于此,提出假设:

H5:安全行为、工作风险与安全结果三项交互联合影响工作满意度。

H6:安全行为、工作风险与安全结果三项交互联合影响心理幸福感。

H7:安全行为、工作风险与工作满意度三项交互联合影响心理幸福感。

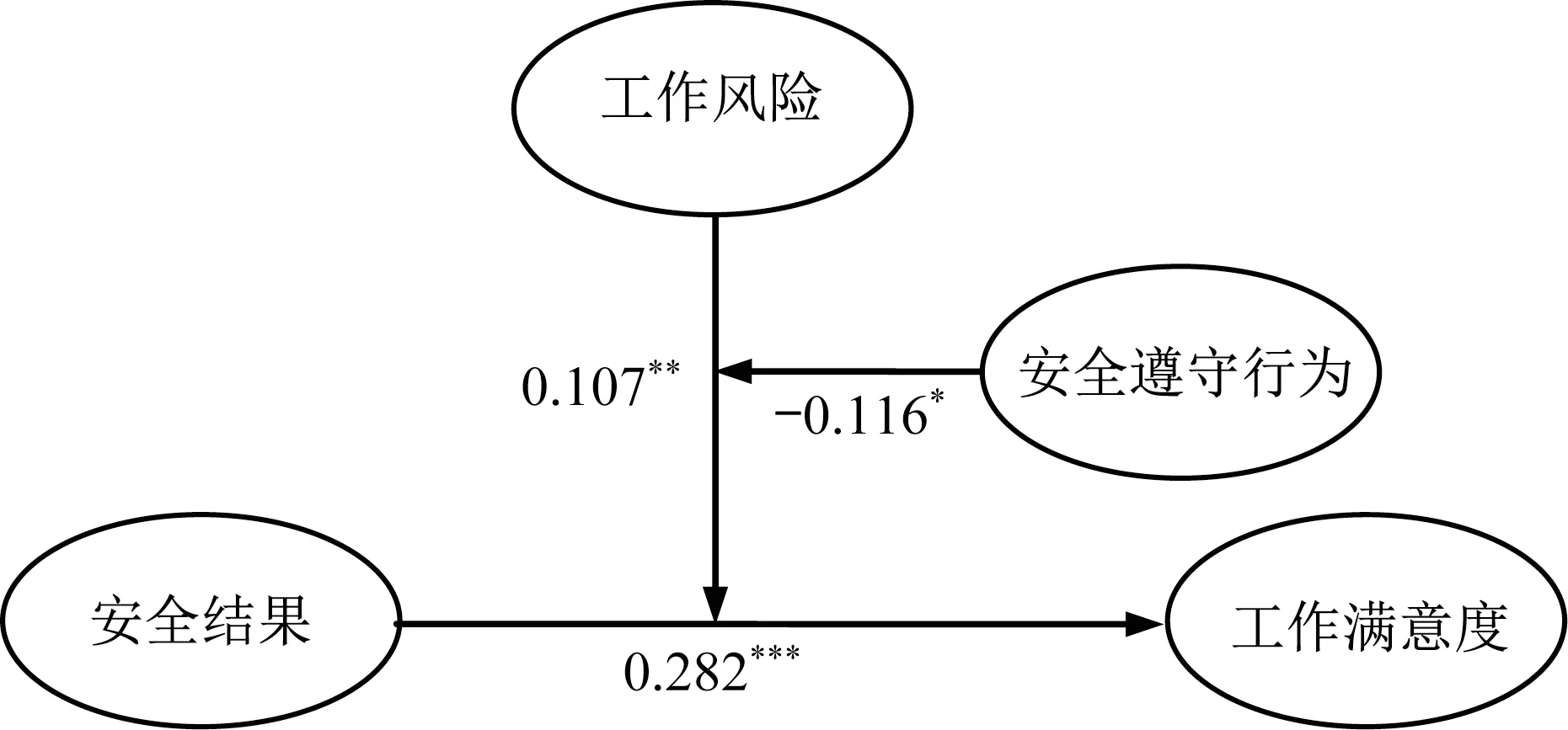

综上,本文提出的研究假设和概念模型如图1所示。

图1 概念模型

3 研究设计

3.1 问卷设计

本文设计的问卷由两个部分组成。问卷的第一部分包括安全结果量表、工作满意度量表、工作风险量表、安全行为量表和心理幸福感量表。其中,安全结果量表是在借鉴Huang 等(2006)的安全结果自评量表的基础上,结合员工在工作岗位上可能面临的人身伤害,形成的包含职业疾病、受伤经历、职业安全感3 个方面的量表;工作风险量表采用了Xie 等(2020)开发的量表,包含人员风险、设施风险、内环境风险、外环境风险和管理风险5 个维度,共19 个题项;安全行为量表借鉴了Neal 等(2006)的研究,包含遵守行为和参与行为两个维度,共6 个题项;工作满意度量表采用了Pugh 等(2011)开发的量表,共3 个题项;心理幸福感测量参考了Zhang等(2015)开发的心理幸福感量表,共6个题项。所参考的英文量表由两名管理学教授、4 名博士研究生对量表题项进行翻译校对,并结合酒店工作情境进行适当修正。所有量表均采用李克特7 级量表尺度。问卷的第二部分为人口统计变量,包括员工的性别、婚姻状况、年龄、学历、职位、所属部门、月收入等。

3.2 预调研

正式调研之前,我们先对中国的6家四星级和五星级酒店展开预调研,累计回收有效问卷270 份。我们对安全结果、工作满意度、工作风险、安全行为和心理幸福感量表进行信度和效度检验。其中,信度分析结果显示,安全结果量表的Cronbach’sα系数为0.837,工作满意度量表的Cronbach’sα系数为0.899,工作风险量表的Cronbach’sα系数为0.915,安全行为量表的Cronbach’sα系数为0.877,心理幸福感量表的Cronbach’sα系数为0.922,均大于0.800,表明各量表具有较好的可靠性;效度分析结果显示,安全结果量表的KMO 值为0.719,工作满意度量表的KMO 值为0.749,工作风险量表的KMO 值为0.915,安全行为量表的KMO 值为0.769,心理幸福感量表的KMO 值为0.877,均大于0.700,表明各量表具有较好的效度结构。

3.3 数据搜集

为了保证正式研究样本的代表性,我们于2018 年3 月在香港、澳门、泉州、厦门、上海5 个城市的19 家中高星级酒店通过便利样本的形式派发问卷。为了确保问卷回收质量,研究小组详细告知调查对象研究目的,并确保匿名性。在正式调查阶段我们共回收问卷777 份,其中,有效问卷618 份,问卷有效回收率达79.53%。有效样本的人口统计特征如表1所示。

4 数据结果

4.1 共同方法偏差

本文通过匿名问卷、强调答案没有对错之分和反向题项等方式确保问卷回收质量,并在程序上预先控制数据的同源方差。在问卷回收后,本文采用Harman 单因素检验法进行共同方法偏差检验。具体而言,我们将所有题项均纳入未旋转的因子分析,结果表明,量表的KMO 值为0.899,第一个主成分的方差解释率为29.320%,小于40.000%的临界值(Podsakoff et al.,2003)。此外,本文检验了各回归方程的方差膨胀因子(VIF),结果显示各变量的VIF 值的最大值为2.089,均小于3.000,不存在共线性问题(Kim et al.,2012)。因此,共同方法偏差不是本文需要重点关注的问题。

表1 有效样本数据的人口统计特征概况 N=618

4.2 信效度分析

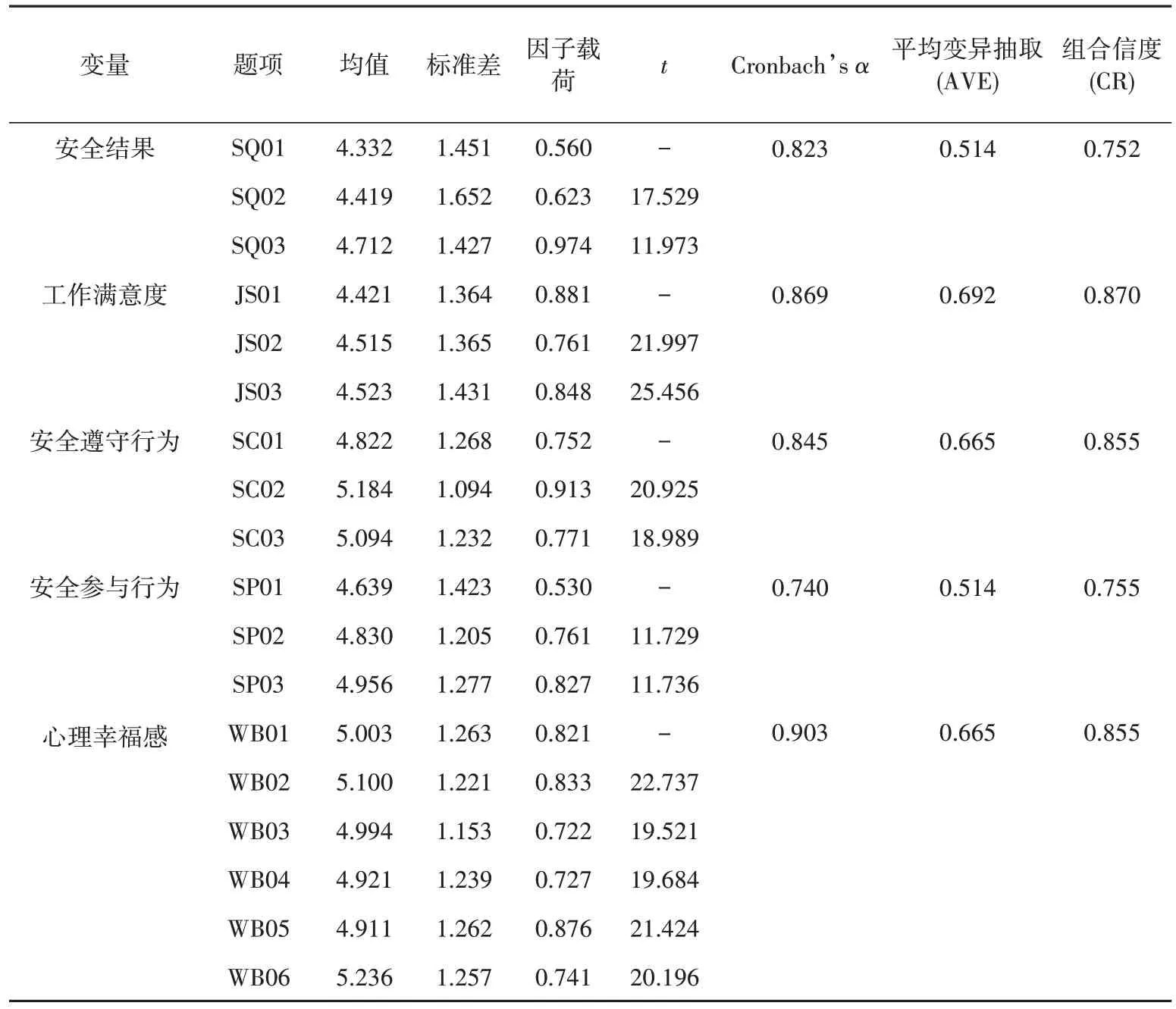

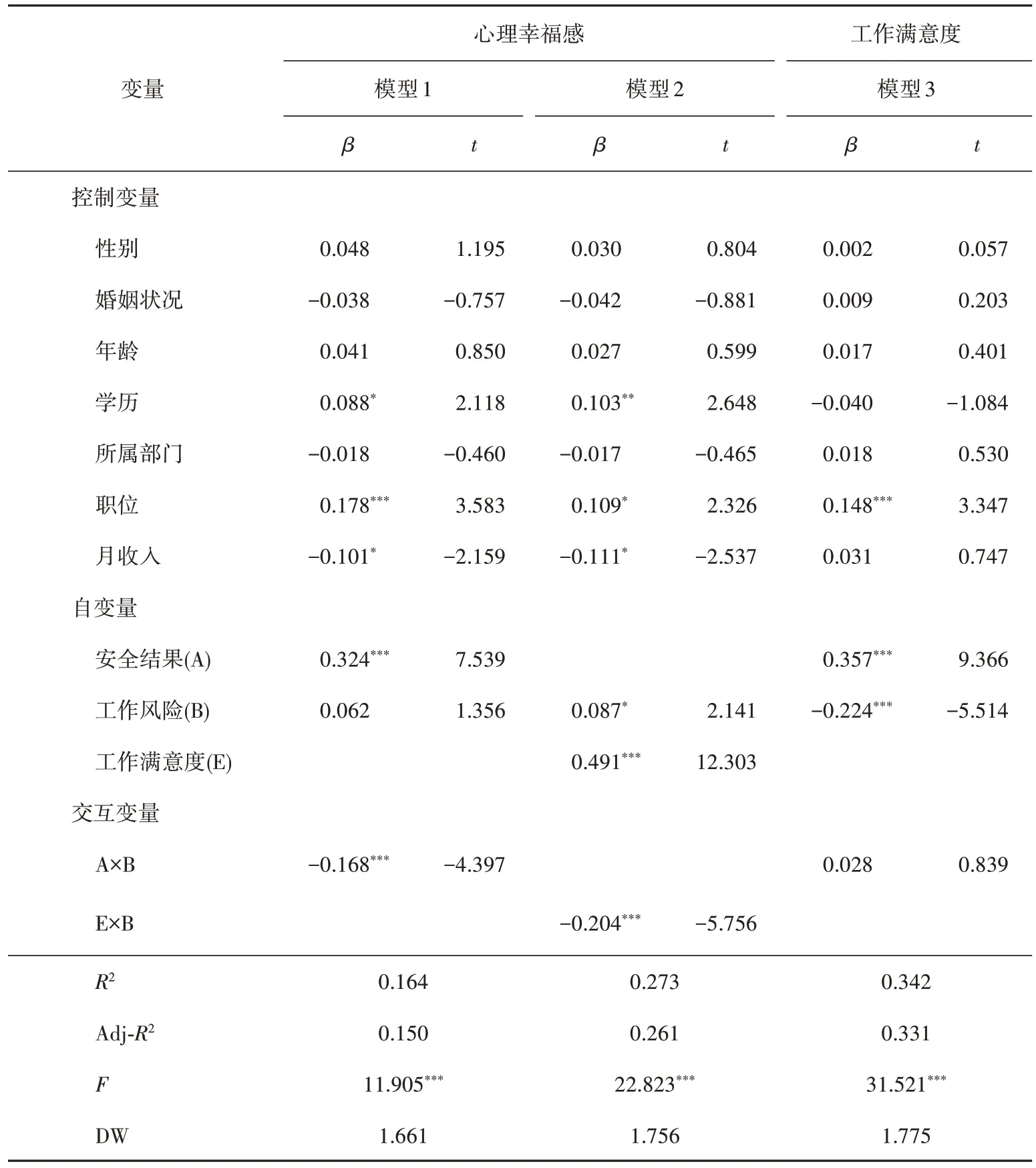

本文采用AMOS 21.0 软件对数据进行验证性因子分析(见表2 和表3)。验证性因子分析结果显示,工作风险变量包括人员风险、设施风险、内环境风险、外环境风险和管理风险5 个维度,各维度观测题项的因子载荷值均大于0.500,各维度平均变异抽取值均大于0.500、组合信度大于0.700,表明该变量具有良好的聚合效度。从模型拟合指数来看,χ2/df为2.908;RMSEA 值为0.056、SRMR 值为0.038,均小于0.080;CFI、NFI、RFI、TLI、GFI 和AGFI 等指标值均大于0.900 的临界值标准。安全结果、工作满意度、安全行为和心理幸福感的验证性因子分析结果显示,各变量观测题项的因子载荷值均大于0.500,各变量平均变异抽取值均大于0.500、组合信度大于0.700。从模型拟合指数来看,χ2/df为3.650;RMSEA 值为0.066、SRMR 值为0.039,均小于0.080;CFI、NFI、RFI、TLI、GFI和AGFI等指标值均大于0.900,均达到Hooper 等(2007)的模型拟合推荐标准,表明预设模型与有效样本数据拟合较好。

表2 工作风险的验证性因子分析结果

4.3 相关性分析

各变量的均值、标准差和相关系数如表4所示。除部分变量外,各变量间均存在显著的相关关系。然而,Pearson 相关性仅能反映变量间数量关系的密切程度,并不能直接表示自变量与因变量的回归关系,仍需进一步验证变量间的因果关系(文吉等,2015)。同时,各变量间相关性的最大值(0.644)小于AVE 平方根的最小值(0.717),因此各变量也具有良好的区分效度。

4.4 假设检验

4.4.1 直接效应与中介效应假设检验

为了检验工作满意度的中介作用,本文采用偏差矫正非参数估计百分比Bootstrap 进行中介效应检验,重复抽样5000 次,计算95%的置信区间。直接效应结果显示,安全结果正向影响心理幸福感(β=0.127,t=3.057),因此H1得到支持;安全结果正向影响工作满意度(β=0.501,t=14.358),因此H2 得到支持;同时,工作满意度正向影响心理幸福感(β=0.383,t=9.243)。中介效应结果显示,安全结果通过工作满意度对心理幸福感的中介效应值为0.192,置信区间为(0.1396,0.2484),不包括零值,因此H3得到支持。

表3 安全结果、工作满意度、安全行为和心理幸福感的验证性因子分析结果

表4 主要变量间的相关性分析

4.4.2 调节效应假设检验

根据Hayes(2013)和温忠麟等(2014)等的观点,当模型估计满足以下任何一种情况时,即存在有调节的中介效应:第一,工作风险在安全结果与工作满意度之间的调节效应显著,且工作满意度对心理幸福感的效应显著;第二,工作风险在工作满意度与心理幸福感之间的调节效应显著,且安全结果对工作满意度的效应显著;第三,工作风险在安全结果与工作满意度之间的调节效应显著,且在工作满意度与心理幸福感之间的调节效应显著。因此,本文采用SPSS 21.0软件的层级回归方法进行检验。为避免因个体差异导致的变量间因果误差和多重共线性问题,本文对人口统计变量进行控制,并将自变量和调节变量进行中心化处理,之后再相乘得到交互项,并进行回归方程分析。

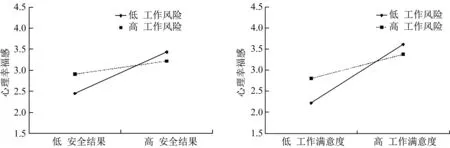

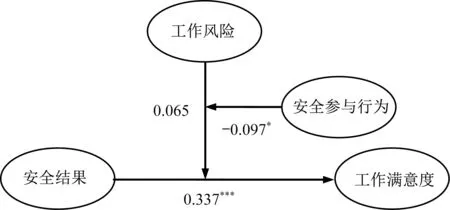

调节效应结果如图2和表5所示,各回归方程的DW 值接近2,表明残差项间没有自相关。在模型3 中,工作风险与安全结果的交互项对工作满意度的影响不显著(β=0.028,t=0.839);在模型2 中,工作风险与工作满意度的交互项负向影响心理幸福感(β=-0.204,t=-5.756),且在模型3 中,安全结果正向影响工作满意度(β=0.357,t=9.366);不仅如此,在模型1 中,工作风险与安全结果的交互向负向影响心理幸福感(β=-0.168,t=-4.397)。该结果表明,工作风险在安全结果与心理幸福感间关系的直接路径、中介效应的后半路径存在调节作用。因此,H4 得到支持。

图2 工作风险的调节效应图

4.4.3 三项交互的联合效应检验

遵循Grant 等(2011)的建议,本文采用SPSS 21.0 软件提供的层级回归方程,建立两个调节变量与自变量的三项交互项,并放入回归方程检验其对工作满意度和心理幸福感的三项交互效应。结果如表6 所示,在模型4 中,“安全结果×工作风险×安全遵守行为”三项交互项对工作满意度的系数显著(β=-0.116,t=-2.432)(见图3),表明3 个变量的联合效应显著;在模型5 中,“安全结果×工作风险×安全参与行为”三项交互项对工作满意度的系数也显著(β=-0.097,t=-1.989)(见图4),表明3 个变量的联合效应显著。这意味着,安全行为负向抑制了工作风险的调节效应,即在有风险的工作环境和员工具有较高安全行为的条件下,安全结果依然能够驱动更高的工作满意度。因此,H5得到支持。

表5 工作风险的调节效应检验

表6 三项交互的联合调节效应检验

图3 模型4

图4 模型5

在模型6 中,“安全结果×工作风险×安全遵守行为”三项交互项对心理幸福感的系数不显著(β=-0.053,t=-1.028)(见图5),表明3 个变量的联合效应不显著;在模型7 中,“安全结果×工作风险×安全参与行为”三项交互项对心理幸福感的系数也不显著(β=-0.061,t=-1.144)(见图6),表明3 个变量的联合效应不显著。在模型8 中,“工作满意度×工作风险×安全遵守行为”三项交互项对心理幸福感的系数不显著(β=0.002,t=0.056)(见图7),表明3 个变量的联合效应不显著;在模型9中,“工作满意度×工作风险×安全参与行为”三项交互项对心理幸福感的系数也不显著(β=-0.063,t=-1.341)(见图8),表明3 个变量的联合效应不显著。这意味着,在高风险工作情境中,员工安全行为并不会在安全结果和工作满意度对心理幸福感的影响路径中产生作用。因此,H6和H7没有得到支持。

图5 模型6

图6 模型7

图7 模型8

图8 模型9

5 结论与讨论

5.1 研究结论和理论启示

基于熵理论,本文探索了安全结果对酒店员工工作满意度和心理幸福感的影响,并验证了工作风险在上述关系中的熵增效应及安全行为的负熵作用。主要结论和理论启示如下:

第一,从工作风险视角出发,本文在酒店服务情境中建立了员工职业安全与工作幸福感间的理论联系,为酒店员工幸福感研究拓展了新的视角。研究结果表明,安全结果正向影响工作满意度和心理幸福感,并且工作满意度部分中介了安全结果对心理幸福感的影响路径。该结果率先证明了在安全层面的绩效结果是促进工作满意度和心理幸福感的重要因素,且酒店员工安全绩效与幸福感间的关系符合绩效-幸福感驱动模型而非幸福感-绩效外溢模型。本文的理论贡献在于对安全绩效理论和员工幸福感模型的整合和拓展,这不仅是对安全绩效模型后果机制的拓展,也是对员工幸福感形成机制的重要拓展和应用,为酒店员工幸福感的提升提供了理论依据。

第二,本文率先将熵理论应用到员工幸福感研究中,为员工幸福感研究提供了新的理论视角。研究结果表明,工作风险是“安全结果-工作满意度-心理幸福感”关系系统中的熵增因素,其扰乱了变量间的关系强度,而安全行为是幸福感影响系统中的负熵因素,其负向调节了工作风险在安全结果和工作满意度关系间的调节效应。然而,以心理幸福感为结果导向的三项联合调节效应均不显著,可能原因在于相较于短暂性、主观性的工作满意体验,员工心理幸福感更加关注于长期性的个人成长、资源建构和自我价值实现。而在风险情境中,遵守安全制度、参与安全培训和主动塑造安全氛围等,都需要员工投入大量时间和精力,属于资源耗损行为。尽管安全行为能够缓解工作风险造成的负向影响,但工作风险情境和安全行为实践共同造成的资源耗损可能会导致员工陷入资源丧失螺旋,并对员工的潜能发挥、资源建构和自我价值实现等长期幸福体验造成负面影响。因此,本文的理论贡献在于从熵理论视角丰富了酒店员工幸福感研究,揭示了工作风险和安全行为在员工幸福感驱动系统中的熵变过程,对于今后员工幸福感研究具有重要的启示意义。

5.2 管理启示

第一,酒店管理者应当发展出基于安全绩效的管理策略,从而提升员工的工作满意度和心理幸福感。具体来说,酒店管理者应当积极重视安全资源的投入,并注重营造良好的酒店安全氛围和安全文化,通过创造一个安全的工作环境来提高员工的工作满意度和心理幸福感。酒店管理者还可以通过对安全生产操作和安全服务流程进行改进和优化,并对安全事故预防进行宣传和培训,降低员工工伤事故和职业疾病发生率。酒店管理者也可以通过建立和完善职业健康安全管理体系,降低员工工作的不安全感。

第二,酒店管理者应当加强识别工作场所中的安全隐患和风险因素,并实施针对性的风险管理策略。对于人员风险,酒店管理者应当将顾客、员工、同事和管理者等多元主体的不当行为纳入风险管理范畴;对于设备风险,酒店管理者应当加强对设施配置、故障、老化、使用等各层面的综合管理;对于环境风险,酒店管理者应当将酒店内部和外部环境风险予以区分,既要加强对工作场所的风险管理,也要注重对社区治安环境、自然灾害环境等外部环境的风险规避;对于管理风险,酒店管理者要注重专业安全工作的开展,强调从组织层面进行安全体制、安全机制、安全制度的建设。

第三,酒店管理者应当积极重视建立员工安全行为的引导体系。从酒店内部管理来看,酒店管理者应当积极建立一套行之有效的安全行为激励体系,对员工安全遵守行为或安全参与行为等直接有利于促进工作场所安全性的行为给予奖励和表彰,提高员工实施安全行为的主动性、责任感和荣誉感。从员工个体来看,酒店管理者应当在安全问题上加强对员工的指导,为员工提供系统的安全技能培训,并引导不同岗位、不同部门员工在安全任务中的协作互动,以实现更高的酒店安全绩效和工作满意度。

5.3 研究局限与未来展望

本文也存在以下研究不足和研究局限。第一,本文问卷调查所搜集的数据均来自静态时间点,未来可采用多时点数据来验证和拓展本文研究结论。第二,本文在中国东南地区的高星级酒店展开问卷调查,未来研究可拓展样本数量、样本范围和酒店类别,并在不同文化情境中验证本文研究结论。第三,本文基于整合幸福感视角探讨了安全绩效、工作满意度和心理幸福感的关系,未来研究可从组织层面(安全型领导、安全氛围等)和个人层面(安全动机、安全知识等)拓展员工幸福感的影响因素,进一步从风险视角解构员工幸福感的形成机制。第四,本文没有考虑员工人格特质的影响,未来研究可将影响员工安全绩效和幸福感的人格特质因素考虑其中。