“平城体”与魏碑源流

2020-01-27姜寿田

姜寿田

在很长一个时间段内,平城书法在书法史叙事中,都是一个边缘化的存在。人们只是在论到洛阳“龙门体”时才会附带论到它,它只是洛阳龙门魏碑的一个附庸,一个很容易被忽略的源头。而由于出土碑刻的稀少,就更加剧了人们对平城魏碑的漠视。既使论到它,也并没有赋予它以重要的书史地位。

目前,随着平城魏碑、题记作品出土渐多,魏碑历史的真相日渐浮现。由此,对平城魏碑的认识与研究无疑将会得出与往常不同的书史评述与结论。

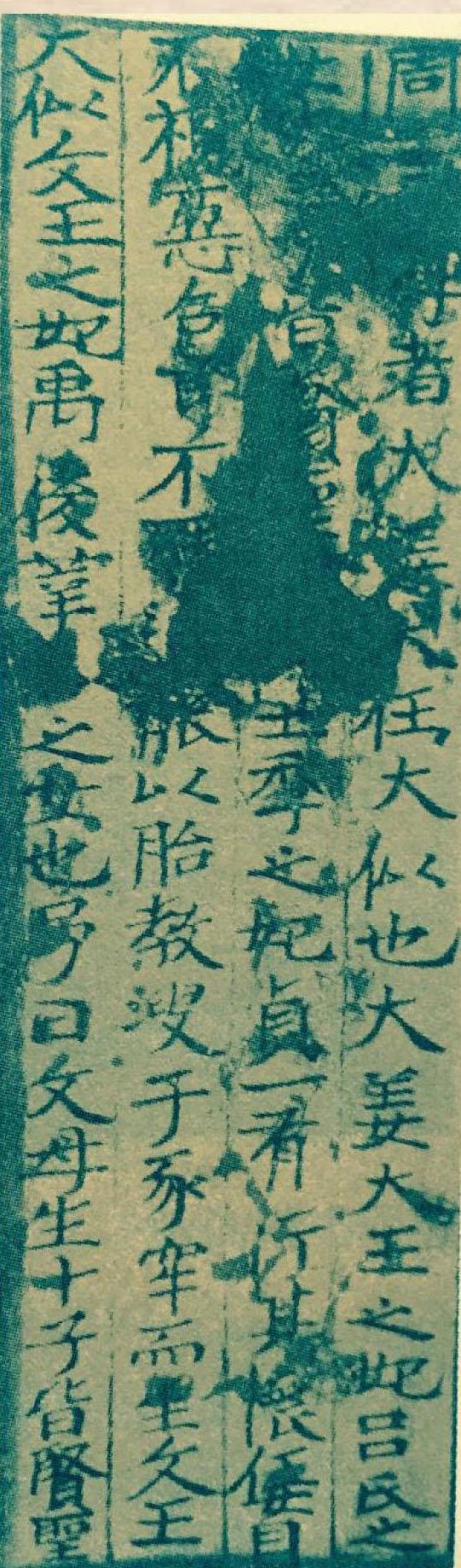

魏碑可分为前后二个时期,一般将太和十八年(494年)孝文帝迁洛后“龙门体”作为魏碑成熟阶段,而将孝文帝迁洛前的平城魏碑视为早期阶段。这个时期的主要魏碑作品有《鲜卑石室石刻祝文》(太平真君四年(433年)《太武帝东巡碑》太延三年(437年)《中岳嵩高灵庙碑》(456年)《大代华岳庙碑)(439年)。据学者考证“北魏道武帝拓跋珪建国,至太武帝即位前,尚未发现有碑刻”,因而,前期北魏碑刻书法为“魏太武帝拓跋焘始光一年(424年)至孝文帝拓跋宏迁洛以前(494年)”。

这个时期北魏碑刻,在半个多世纪发展嬗变过程中,都处于隶楷之变过程之中。从这个意义上说,以魏碑为典型的北派楷书落后南派楷书近一个世纪。南派以钟繇为代表的楷书,则早在3世纪初便趋于成熟。永嘉之乱后(303年),钟繇《荐季直表》为王导衣带过江,预示着钟繇楷法南传,而在北方绝迹失传,使北派楷隶之变进程滞后,失去文人书法支撑而在魏晋隶书写经体层面重启。

北魏碑刻的早期发展嬗变,即体现为北派楷隶之变的典型。这其中又表现为几方面来源:一是来自北凉写经体与碑刻。公元439年拓跋焘灭掉五胡十六国中最后一个小国北凉,统一中国北方“凉州平,徙其国人于平邑”。当时凉州为陇右文化先进地区。永嘉之乱,大批未及南迁的士人及名儒避乱凉州,使凉州成为中原文化集聚地。北魏灭北凉后,大批士人、僧侣包括能工巧匠被迁至山西平城,为北魏立国后的文化发展奠定了坚实基础。其中平城云冈石窟开凿主持者,沙门统昙曜,即是在“文成帝即位第二年,北魏兴安二年,被朝廷征至京都平城。文成帝把他礼为帝师。和平初年(460年)道人统罽宾沙门师贤去世后,昙曜即任沙门统。他征得文成帝的同意和支持,于公元450年,在武州塞凿山石壁,开始了云冈石窟的伟大工程的兴建工程。”

云冈石窟体现了政教合一的思想信仰。云冈五窟中的佛像即北魏初期道武、明元、太武、景穆、文成五朝五位皇帝的化身。“所谓皇帝即当今如来”,此举意在赢得来自普遍王权的现实庇佑,这是对6年前(太平真君五年 公元444年)拓跋焘灭佛的一种应激策略与反应。昙曜五窟佛像分别高十几米至二十米不等,巨大无比,象征着佛法的威力无边;在石窟造像上,昙曜五窟吸取了北凉河北等地石窟造像的风格特点,但突出如来佛像的巨大,则是为其它地区石窟造像所没有的现象,这影响到孝文帝迁洛后龙门造像的营构。如龙门卢舍那如来佛像便无疑受到大同云冈石窟造像的影响。除佛教造像外,北齐、北周、四山摩崖及泰山经石峪金刚经刻经,也同样受到大同云冈石窟的影响与启发。它们以巨大的体量显示出佛法的宏大无量,坚不可摧。同时,这也是太武帝及周武帝二次灭佛法难所造成的直接后果。巨大的如来法身和佛经文字,借助山石与宇宙自然融为一体,成为佛法不可摧毁的永恒象征。

平城早期魏碑同样受到来自北凉碑刻的影响,如《皇帝南巡碑》(437年)便与北凉《且渠安周造寺碑》北凉承平三年(445年)《田弘造像石塔柱发愿文》《白双塔柱发愿文》《高善穆石塔经》《程段儿石塔经柱发愿文》如出一源,从总体上来说,北凉书法导源于魏晋写经体,并体现出楷隶之变的整体态势,这特别表现在碑刻书法上。如上述《且渠安周寺碑》 《白双且塔发愿文》 《高善穆石塔经》等。此外,北凉写经体对北朝书法也产生重要影响。如北凉《妙法莲花经》《道行品法句经卷》等一路风格写经,在北碑继有承递,只是在平城书法中未得到反映。整体来说,平城碑刻从源头上主要受到北凉碑刻的影响,同时,十六国碑刻如后燕、后秦、前秦、前燕的《吕宪墓志》《崔遹墓志》《广武将军碑》《汉白石神君碑题记》等对平城魏碑书法也产生深刻影响,如《申洪之墓铭》《陈永夫妇墓砖铭》之于《广武将军碑》《嘎仙洞祝文刻石》《大代华岳庙碑》之于《崔遹墓志》等。平城碑刻既标志着魏碑的早期发展,也在晚期达到成熟之境,而这个发展嬗变过程是较为漫长的。从公元4世紀初至4世纪末,孝文帝迁洛前后才臻于成熟。这中间,四世纪太武帝时期为魏碑发展初期。以《鲜卑石室石刻祝文》(443年)、 《太武帝东巡碑》、《大代华岳庙碑》(439年)、《中岳嵩高灵庙碑》等为代表。平城魏碑延续承递了早期魏碑风格并继有推进。如《皇帝南巡之颂》(和平二年)(461年)、《平国侯韩弩真妻碑》(兴安三年) (454年)等。至孝文帝迁洛前十年左右,《晖福寺碑》(488年)及平城碑刻题记,《邑义信士女等至五十四人造石庙形像九十五区及诸菩萨记》太和十七年(483年)达到相对成熟境地。其中《晖福寺》已与后来《郑文公碑》笔法风格相类,而开魏碑平画宽结先河;平城《司空琅琊康王墓表》《邑义信士女》碑则在方笔切锋及斜画紧结体势方面开魏碑风气。尤为令人惊叹的是《司马金龙墓漆画屏风题记》虽不是碑刻,而为墨迹,但其笔法却更为真实地表现出魏碑笔法的风格原貌,表现出平城后期魏碑书体已完全摆脱隶意。其提按顿挫间,笔势夭矫笔法精微,已呈现出魏碑楷书新体面貌,标志着平城魏碑趋于高度成熟。同时,这也为探讨平城晚期魏碑风格与孝文帝迁洛后“龙门体”之间的递承关系,包括探寻已失传崔、卢书法风格面目提供了极有价值的文本依据。进而更有重要启示的问题是:缘何在孝文帝迁洛后从494年至503年短短不到10年乃至1至2年间便产生出《牛橛造像》 (495年)、 《一弗造像》 (496年) 、 《元详造像》 (498年)、 《始平公造像》 (498年)、《孙秋生造像》 《解伯达造像》(太和年间)《马振拜造像》(503年),这样一大批代表“龙门体”最高成就的魏碑经典作品?可以毫不迟疑地说,如果没有平城如《司马金龙墓漆画屏风题记》 (484年)、 《封和穾墓志铭》 (508年)、《元淑墓志》(504年)这样的魏碑典范作品的奠基,便不会有“龙门体”的产生。而《司马金龙墓漆画屏风题记》包括平城《元淑墓志》《封和穾墓志铭》等魏碑的出现,则自然导致并产生一个合理的史学结论:魏碑发源于平城并在平城臻于高度成熟,“龙门体”即是平城魏碑同步影响下的产物。“龙门体”即平城晚期魏碑臻于成熟的标志,而并不是在孝文帝迁洛后魏碑才趋于高度成熟,这从时间上即可以准确无误地推导出来。《司马金龙墓漆画屏风题记》作于公元484年,这时离孝文帝迁洛(494年)还有整整十年时间,但从书体上来说,《司马金龙墓漆画屏风题记》已是完全摆脱隶法的高度成熟的楷书。其典正精妙的笔法,甚至不无南派钟繇法度气象,而超迈斜画紧结的“龙门体”,这表明魏碑笔法在平城魏碑晚期,即已臻至高度成熟。而《元淑墓志》(508年)、《封和穾墓志铭》(504年)距《司马金龙漆画屏风题记》仅仅十余年,则已呈现出典型魏碑气象。其突出审美特征,在于以方笔平直的笔法,祛除隶意,已完全消除平城早期魏碑横画两端翘突夸张的隶意,结构上也在调整隶书空间结构基础上,加以欹侧夸张并配以方笔斩截之势,而呈现出雄奇角出的新理异态。从时间上说,《封和穾墓志铭》(504)年、《元淑墓志铭》(508年)与《孙秋生造像》(502年)《马振拜造像证》(503年)、《杨大眼造像记》(506年)、《一弗造像记》(496年)、《贺兰汗造像记》(502年)、《元详造像记》(498年)、也仅相差六到十年时间,几于同步。而由于平城《司马金龙漆画屏风题记》这样典范之作的出现,便足以表明是平城魏碑成熟于前,“龙门体”成熟于后。也即是说,不是“龙门体”为魏碑典范,而是平城魏碑成熟于前,并随孝文帝迁洛,而在龙门石窟开凿中大放异彩,几乎在短短不到十年时间便爆发式涌现出大批魏碑典范之作。

平城早期魏碑碑刻书法,除受到来自北凉及十六国时期碑刻书法影响外,崔、卢世家书法对平城碑刻书法同样产生重要影响,并且在很大程度上起到关键性影响作用。但是崔、卢书法已失传,无论墨迹、石刻皆无传世,目前只能依据史料推测其书法,对北碑早期书法的影响及其书风特征。阮元《南北书派论》曰:“北朝诸史云:‘魏初重崔、卢之书。自非朝廷文诰,四方书檄,初不妄染,故世无遗文,尤善草隶。崔悦与范阳卢谌齐名,谌法钟繇,悦法卫瓘,而俱习索靖之草,皆尽其妙;谌传子偃,偃传子邈,悦传子潜,潜传子宏,世不替业。”《魏书·崔浩传》:“浩既工书,人多托书《急就章》。从少至老,所书盖以百数,世宝其迹,多裁割缀连以为楷模。浩书体势及其先人,而巧妙不如也。”

按上述史料所载,作为书法世家,崔、卢分别取法钟繇、卫瓘,而俱习索靖之草。故崔、卢皆擅隶与章草。平城宫殿匾额多出之崔、卢之手,而崔浩尤擅《急就章》,时人多托写《急就章》所书不下百数。“康有为《广艺舟双楫》,谓‘崔浩,寇谦之之体兼隶楷笔,互方圆者也。几家缘本分隶,崔浩则褒斜之遗。”按汉晋皆存以隶为尊之习,而崔、卢之法应为新隶体,隐含隶楷之变,以方笔楷法为其主体风格。因而,崔、卢书法应在推动北魏早期碑刻楷隶之变方面贡献尤多,而其魏碑面目也应与《太武帝东巡碑》之属风格不类。魏碑在中后期发展中推导出两种风格,即沙孟海所言斜画紧结”与“平画宽结”。“斜画紧结应更多体现为鲜卑少数民族霸悍之习,“龙门体”即典范;而平画宽结一路则应为崔、卢世家书法,取法钟繇、卫瓘,体现为儒学文人风范,无疑不会与鲜卑风习合流,其书则自应归于平画宽结一脉。只是在现存魏碑作品中,要区别辨别出究竟哪些魏碑作品出自崔、卢之手,实已难以做到,只是可以确信,类似像《司马龙墓漆画屏风题记》包括北碑写经与《急就章》遗墨中无疑有可能体现出崔、卢世家书风之影响,而在整体上,魏碑“平画宽结”一路自应属崔、卢书脉遗裔。

至于崔、卢书法如何失传,推测可能与崔浩国史案有关。作为历经北魏三朝位居司徒高位的朝廷元老,崔浩为北魏统一中国北方作出卓越贡献;同时,作为北方士族领袖,他在努力辅佐北魏朝廷的同时,也表现出儒家文化理想支配下的治国理念,即以世家门第人伦标准,划分世族品第,“大欲齐整人伦,分明姓族”由此遭到鲜卑权贵的忌恨。崔浩表兄卢玄曾规劝他,认为:“创制立事,各有其时,乐为此者,讵几人也。宜其三思,浩当时虽无异言,竟不纳,浩败颇亦由此。” “真君十一年六月诛浩。清河崔氏无远近,崔阳卢氏太原郭氏,河东柳氏,皆浩之姻亲,尽夷其族。初、郗标等立石铭刊《国记》。浩尽述国事,备而不典,而铭显在衢路。往来行者,咸以为言,事遂闻发。有司按验浩,取秘书郎吏及长历生数百人意状。浩伏受赇,其秘书郎吏以下尽死。”

崔浩国史案,因崔浩“尽述国事,备而不典”而发。而这与崔浩从汉世家大族儒学文化立场,对北魏早期国史持轻蔑挑战态度自成合理逻辑。崔浩的根本目的也许正在谋求通过修史来揭露早期魏国史实的不典,从而强调和彰显汉世家大族文化的尊崇和正统性,这事实上构成汉世族阶层与北魏皇权的对抗,也是汉化与鲜卑争正统。这种文化正统性的争夺无疑挑战了以拓跋焘为首的鲜卑权贵的底线,崔浩最终遭受灭族惨祸自然是不可避免的了。陈寅恪认为:“崔浩事件是北魏前期重要的政治事件,崔浩问题最能代表北魏前期汉人士族的问题,也最能说明魏前期汉化与反汉化两种势力的斗争。”崔浩之死,或以为原因在民族方面(华夷问题),或以为原因在宗教方面(佛道问题)。其实这二者都不是崔浩之死的主要原因,主因在社会阶级方面。即在崔浩欲“整齐人伦,分明姓族”方面。

随着崔、卢世家的族灭,作为书法世家的崔、卢家族也不存在了。也许由于政治上的原因,崔、卢世家书法可能遭到禁毁而没有传世留存下来,这在书史上也是存在的现象。不过,这只是推测,可能崔、卢世家书法早已融入魏碑发展的整体历史进程中,只是其具体的书法作品及对魏碑产生的影响,已不能确切指出而已。这自然是一种书史的遗憾。

在惯常书史研究中,平城魏碑一般被视为魏碑早期不成熟发展阶段,而将“龙门体”视为魏碑高度发展成熟阶段,代表魏碑的典范。而随着平城魏碑的较多出土,这一结论和认识渐渐变得不太可靠起来。

通过对平城晚期魏碑的研究,可以认识到平城魏碑不仅标志着魏碑的早期发展,而且是从初始到成熟的整合发展过程,是“龙门体”的前身,与“龙门体”几乎同时臻于高度成熟。换言之,平城晚期魏碑标志着魏碑进入完全成熟阶段,与“龙门体”分属早晚期两个不同发展阶段。“龙门体”即是“平城体”的不同地域表现,这是通过对平城晚期魏碑研究得出的客观合理的史學结论,而这个史学结论足可以有效改写魏碑历史。

平城魏碑无疑是魏碑的始源,标志着魏碑的早期发展嬗变。但是这仅仅是一个方面,此外,通过平城出土魏碑题记,还进一步表明并使人认识到,平城魏碑尚还代表了魏碑的晚期发展,是魏碑的典范,并且与“龙门体”同体。简言之,不是孝文帝迁洛导致“龙门体”的产生,推动魏碑的成熟发展的,而是“龙门体”——即“平城体”的晚期发展形态。

因而,从史学上应提出“平城体”的概念。“平城体”在北凉体基础上,又施以方笔斩截的笔法,遂形成魏碑雄奇角出的典型风格。它代表着北派楷书的崭新探索,而与南派楷书尤其是南派大字楷书拉开了很大距离。其中鲜卑少数民族骠悍刀笔结合风格及其笔法探索,推动并深化了楷书笔法。“永字八法”的酝酿产生,便与魏碑笔法刀刻的介入密不可分。“永字八法”中“捺”笔称作“金刀”便是明证。随着魏碑经历东西魏、及北齐、北周的深化发展,由碑刻题记转向大字深刻的摩崖石经,使其无论在笔法书体、还是审美风格方面,都获得超越性发展,从而压倒超迈南派楷书,直启隋唐楷书源流,这使魏碑在书法史上占据着举足轻重的地位影响与价值。而“平城体”作为魏碑典范则无疑构成魏碑的书史奠基。