民族文化传承视域下的旅游演艺困境与对策研究

2020-01-27康康

康康

基金项目:重庆旅游职业学院2019年院级教学改革研究项目“文旅融合发展背景下高职表演艺术类专业人才培养模式的改革与实践”(YJJG2019016)阶段性成果;重庆旅游职业学院2019年度课题“渝东南民间演艺资源的旅游转化与创新研究”(19ZX01)阶段性成果。

引言

中国共产党第十八次全国代表大会以来,习近平总书记发表了“中国是拥有5000多年历史的文明古国,又是充满发展活力的东方大国,旅游资源得天独厚,自然和人文景观异彩纷呈”“旅游是传播文明、交流文化、增进友谊的桥梁”“旅游是人民生活水平提高的一个重要指标”等关于旅游业发展与国家战略内在联系的重要讲话,强调中华民族在几千年历史中创作和延续中华优秀传统文化,是中华民族的根和魂,建立在五千多年文明传承基础上的文化自信,是更基础、更广泛、更深厚的自信。国内各大旅游景区旅游演艺产品的出现与发展,改变了传统观光旅游的模式,极大限度地延长游客逗留旅游地的时长,同时,提高和丰富了景区的文化内涵。据统计,2016年旅游演艺票房达35.7亿元。当问及旅游的意义时,有超过50%的人选择“探索新鲜,提升见识(57.7%)”和“暂别‘烟火,享受文艺(54.0%)”。可见,人们旅游不仅是为了放松心情,对文化的体验和感受也逐渐成为旅游的主流。《2015—2016中国旅游演艺报告》调查显示:2015年旅游演出实收票房35.7亿元,较2014年增长8.6亿元,同比增长31.7%;2015年全国旅游演出新增18台,同时停演剧目达46台,全年在演剧目195台,与2014年的223台相比减少28台;2015年旅游演出观众在全国达到4713万人次,比前一年多一千多万人次,增长率达31.2%。

一、综述民族文化与旅游演艺产品相关理论研究

国内旅游演艺业的兴起,可追溯到1982年9月陕西推出的《仿唐乐舞》,其主要用来接待国家外宾,不是商业性质的演出。1987年,云南丽江《纳西古乐》是可追溯的最早的民族地区的旅游演艺产品。1985年,深圳华侨城集团成立后,相继推出《龙凤舞中华》、《中华霓裳》等演出,实现主题公园与旅游演艺的良性互动,旅游演艺成为景区最富有变化和创造性的核心产业。从主题公园和旅游景区的演出角度出发,本文主要涉及旅游演艺产品的类型特征、作用及发展趋势等。随着旅游演艺产品对目的地形象塑造与宣传的作用愈加明显,以休闲娱乐为主要目标市场的文艺娱乐演出逐渐流行,与之相关理论研究也日益增多。研究的范围和领域主要集中在:第一,归纳旅游演艺相关定义,分析其发展状况、作用、形式、意义;第二,对旅游个案进行研究,从产品层面、企业层面、战略层面、课程设置层面具体探讨其生产流程、生产体系、价值取向、生产模式及课程资源整合等;第三,针对目前旅游演艺市场出现的问题进行研究,总结基本经验及主要生存条件,分析我国旅游演艺的演变路径与发展趋势。

笔者经过梳理近十年關于民族文化与旅游演艺产品相关的理论研究发现:学者主要从演艺产品的类型、开发、品牌建设及经典案例等几个方面进行研究,如张家界等国内知名旅游城市及较成熟的旅游演艺产品“印象”系列、“千古情”系列。其中,李广宏(2011)提出“民族旅游演艺产品”的概念;黄柏权(2006)提出非物质文化遗产的传承与保护,可以和旅游资源开发与景区建设相结合;杨洪林、涂磊(2016)指出恩施州土家族文化的传承与发扬需借助旅游产业的力量。旅游演艺产品虽然经历三十余年的发展,但相关研究一直没有形成体系,对其提法也尚无定论(罗茜,2019)。基于此,笔者认为,对于旅游演艺产品,应结合民族文化不断挖掘其内涵,从而提升旅游演艺产品的品质并有效传承民族传统文化。

二、国内旅游演艺发展现状分析

1999年,国务院公布了新的《全国年节及纪念日放假办法》,形成7天小长假,俗称“黄金周”。第一个国庆“黄金周”,全国出游人数达2800万人次,旅游综合收入为141亿元,假日旅游热潮席卷全国。2015年4月1日,《景区最大承载量核定导则》出台,并公布全国31个省市5A级旅游景区最大承载量。同年10月1日,包括九寨沟、黄果树大瀑布、故宫等在内的16个知名景区提前发布“限客令”。旅游演艺产品随着旅游产业的大力发展,从1994年深圳华侨城的锦绣中华为代表逐渐发展为2004年以《印象刘三姐》为代表的实景演出经典剧目,2017年,国家以《长恨歌》为蓝本发布实景演出国家标准。纵观其整个发展历程,如今的旅游演艺不仅是一场演出,更是关于创意、创作、制作等方方面面的产业链,从旅游演艺的内容与形式方面进行分析,主要有以下几个特征。

(一)民族文化赋予旅游演艺灵魂

我国有155个少数民族自治的地方,其中少数民族自治区5个(分别是内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、广西壮族自治区、宁夏回族自治区和西藏自治区)、少数民族自治州(盟)30个、少数民族自治县(旗)120个。以上入选《国家文化旅游重点项目名录——旅游演出类》的省市有广西壮族自治区的《印象刘三姐》、宁夏回族自治区的《月上贺兰》、西藏自治区的《幸福在路上》。目前,全国民族歌舞类旅游演艺总数为86台,其中发展较好的是云南、四川和湖南3省,分别占民族歌舞类旅游演艺的24.42%、16.28%、12.79%。可见,民族地区由于其民族文化的多彩瑰丽,对于发展旅游文化具有得天独厚的优势。

(二)旅游演艺逐渐品牌化

笔者整理分析我国目前的旅游演艺,发现已经形成以六大品牌为主的产品模式,如由张艺谋、王潮歌、樊跃三位导演组合,人称“印象铁三角”创作的印象系列;王潮歌推出的又见系列;以及黄巧灵导演,宋城演艺出品的千古情系列和梅帅元及其团队打造的《文成公主》、《鼎盛王朝·康熙大典》等山水实景演出系列;弗兰克·德贡等国外创作团队运用先进科技打造的具有中国元素的现代歌舞秀系列和长隆集团打造的马戏、杂技系列。同时,红色旅游的发展也使《延安保育院》等红色演艺产品受到观众的喜爱。一方面,以爱国为主题的红色旅游,成为游客的首选;另一方面,红色旅游演艺产品是传承红色基因、发扬红色精神。单一的华丽歌舞表演类型的旅游演艺产品已经不能满足消费者需求。

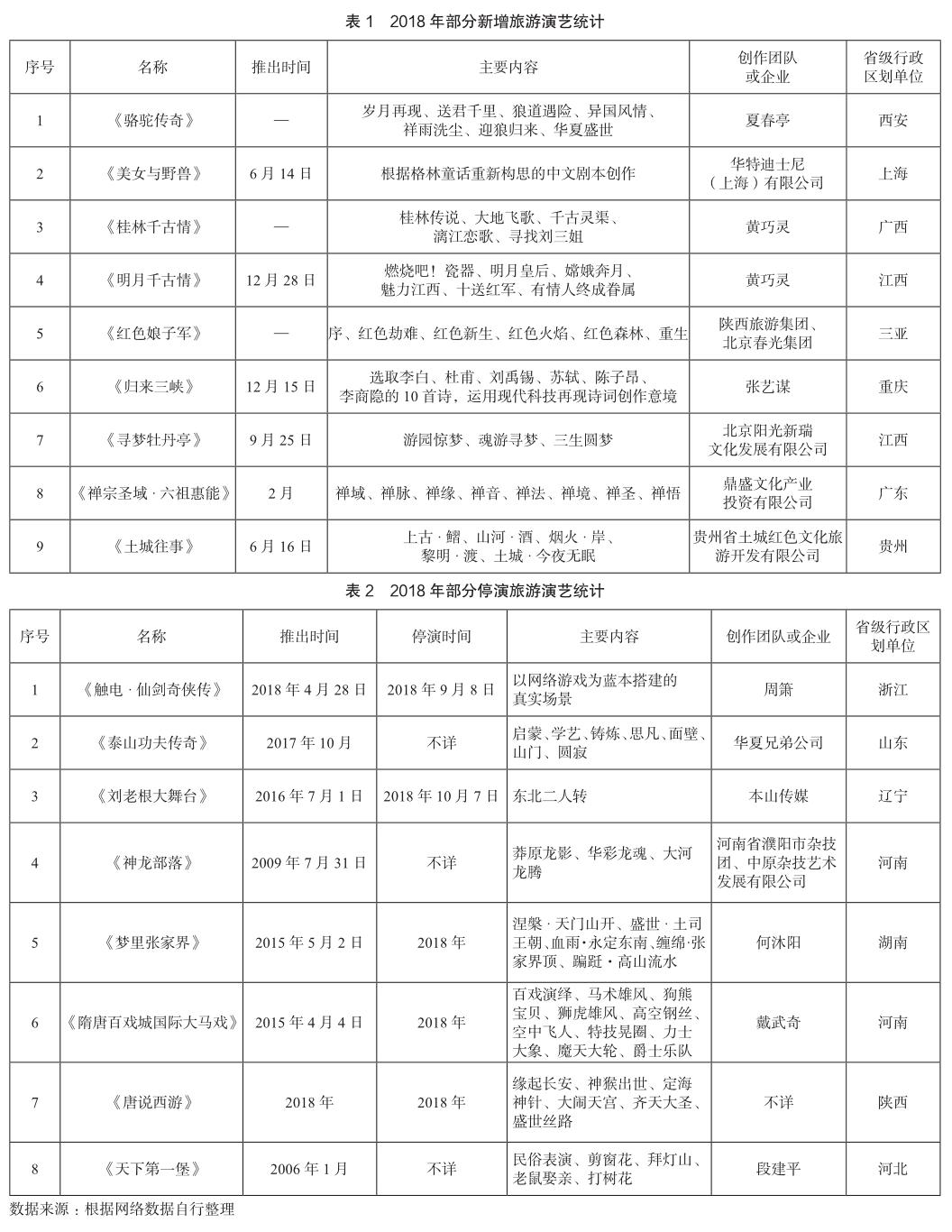

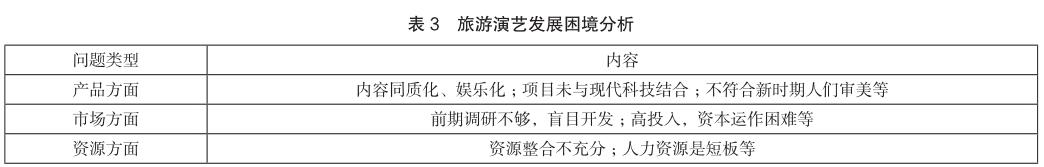

(三)旅游演艺市场更迭,优胜劣汰

资料显示,2013年旅游演艺新增6台,2014年增幅达19.3%,2015年比上一年减少3台,2016年增加16台,2017年增加24台,2018年旅游演艺产品新增47台。据不完全统计,截至2019年6月,新增旅游演艺产品超过25台,可见未来仍将保持较高增速。同时,由于市场运作、经营模式、观众反响不高或是选址等问题,2018年有14台剧目停演。根据清华大学媒介调查实验室在全国范围内做的抽样调查,超过半数的调查对象对目前的旅游演艺节目质量并不满意。其中49%的人认为节目质量良莠不齐,精品较少。根据表1、表2的内容得知,首先,旅游演艺很多剧目呈现出强者愈强态势,在新增的9场剧目中超过半数来自旅游演艺六大品牌创作团队或企业打造。其次,部分演出新老更替良性循环,如华特迪士尼(上海)有限公司打造的百老汇经典音乐剧《狮子王》,从2016年6月28日至2017年10月8月期间演出,后在2018年6月14日推出《美女与野兽》,虽然《狮子王》上演期间票房口碑俱佳,为了推陈出新,不断注入活力与生命力,停演旧剧目。

(四)随着国家全域旅游、“旅游+”政策的提出,旅游演艺得到极大丰富

在红色旅游、乡村旅游大力发展的带动下,一些新业态、新要素的注入,使旅游业蓬勃发展,“旅游+”、“旅游IP”以及我国现代电子智能产业的快速发展,使旅游演艺无论从内容还是形式都产生前所未有的变化。如,《桂林千古情》数百位演员、上万套舞台机械与数千位观众在演出期间可以360o全方位互动,用最现代化的舞台特技,实现上天入地的空间创意,让观众沉浮在电影般的穿梭时空之感;《土城往事》启用高科技舞台技术,不仅以声、光、电及大型机械等设备,还开启了气味系统、音效系统、环境系统、体感系统等尖端科学技术,让历史的展示不局限于述说,而是通过人们的感受,使效果更逼真、立体、形象。

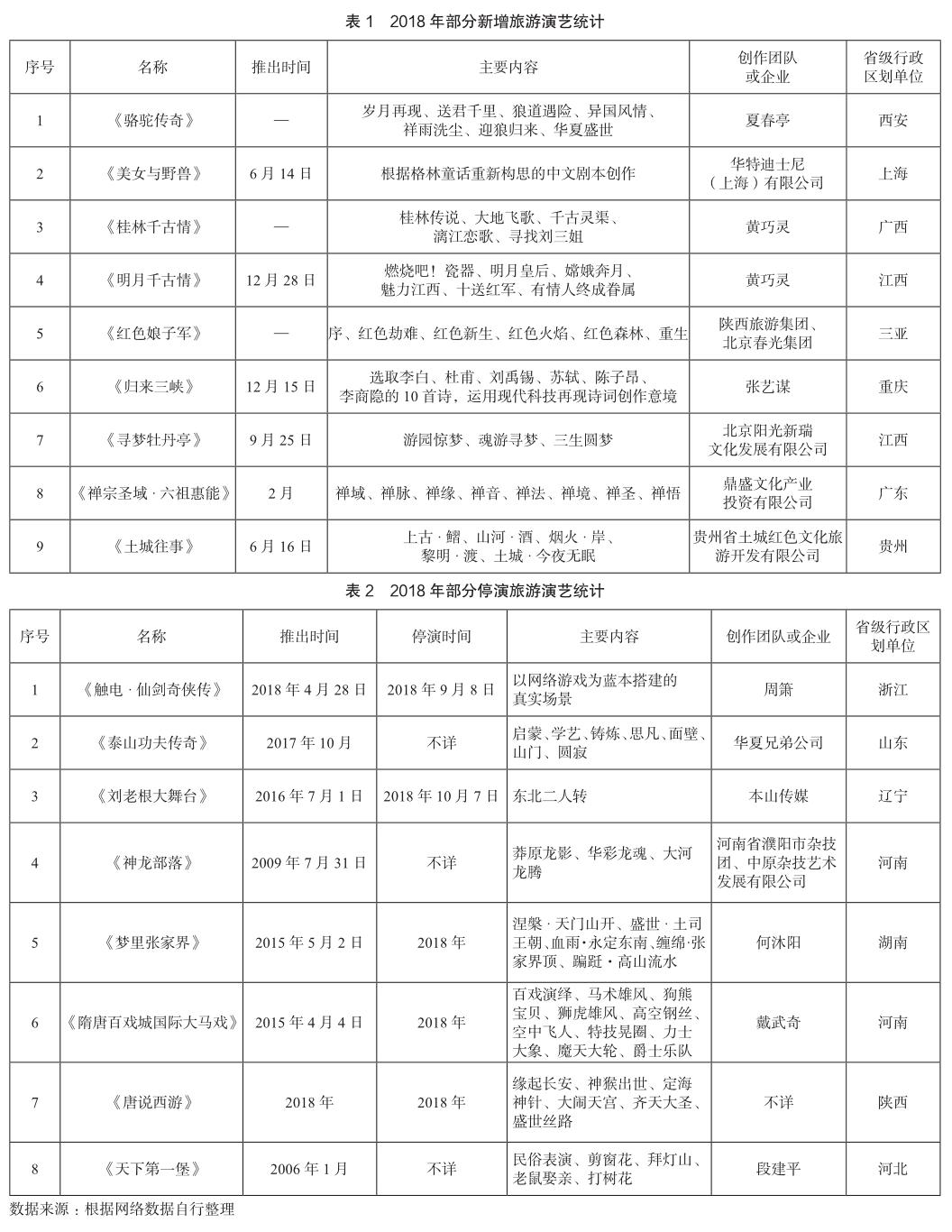

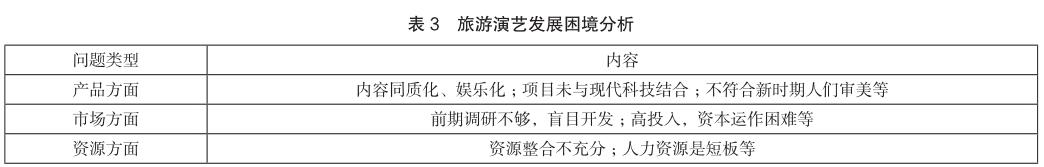

三、旅游演艺发展困境

旅游演艺发展困境分析如表3所示,具体分析如下。

(一)同质化现象比较普遍,缺乏创新,产品更新缓慢

例如,张家界有《魅力湘西》《梦幻张家界》《天门狐仙》《印象张家界》《魅力张家界》《烟雨张家界》《西兰卡普》《梦里张家界》《梯玛神歌》等9余台民俗文化演出,主要由苗族鼓舞、茅古斯舞、女儿会、土家摆手舞、土家山歌、桑植民歌、哭嫁歌等土家族、苗族民族歌舞以及巫傩文化、婚俗文化、建筑文化、饮食文化、服饰文化和民间传说等元素构架;桂林有《桂林千古情》《印象刘三姐》《新梦幻漓江》《山水间》《锅庄狂欢》《民族快闪秀》《莫土司招婿》《民间杂耍》《象山传奇》等几大演艺产品,主要有壮族歌舞、风情表演、杂技、芭蕾等元素展现桂林山水风情。通过以上旅游演艺载体,土家族、苗族、壮族等非遗文化得到了很好的保留传承。但是,从市场化的角度看,旅游演艺产品本身的特点不明显,旅游演艺产品同质化现象比较严重,甚至有些庸俗、低俗的节目打着民族文化的旗号鱼目混珠。

(二)旅游演艺市场前景好,但容易盲目投资扩张

笔者走访了几个旅游演艺演出现场,用访谈法调查一些观众,70%以上认为“白天看景点,晚上看演出”是此行的目的,“晚上看演出比较有意思”。同时,大部分游客会选择晚上在景点看演出,也看过不同旅游演艺至少3场以上。2016年12月26日,《“十三五”旅游業发展规划》明确指出在十三五期间,旅游产业要成为国家支柱产业,达到5.5~8万亿(人民币),占经济总量的8%。所以,无论从社会经济增速还是产业发展来看,旅游演艺的发展前景非常可观。2018年停演旅游演艺中居然有运营不到5个月就停止演出的剧目,由此可见,虽然市场前景可观,但仅依靠巨额投资的单一民舞歌舞、杂耍等不仅满足不了观众,也无法支付巨大投入带来的运营成本。

(三)出现监管不力,市场偶有乱象

中景公司投资1.5亿元打造的《天下第一堡》在2018年夭折。在互联网搜索相关信息,出现“打树花表演市场依旧良莠不齐,乱象丛生,黄牛党猖獗,拉客宰客现象层出不穷”的相关信息。大部分都是游客想看真正的“打树花”表演,半路被当地人争抢拉去看节目水平质量较差的民间演出,逐渐出现“格雷欣现象”。可见,旅游演艺已经不仅仅是一场简单的演出,更是从创意、创作、制作到节目质量、文化内涵挖掘以及市场监管与运营等方方面面的精益求精。

四、旅游演艺发展对策

(一)创新旅游演艺的文化内涵,建立有特色、有差异、编创能力高并不断正向反馈的机制

纵观整个旅游演艺产品,深受观众喜爱、在行业具有品牌效应的一定是编创者(团队)扎根当地文化,以多维视角、现代艺术表演手法等融合民族歌舞、民风民俗形成的大型多感盛宴。活态博物馆、浸入式体验、多元文化盛事等众多现代文化艺术的表现手法被应用于旅游演艺产品,也使旅游演艺产品实现“多赢”局面(演出景区、投资方、创作团队、观众方面)。首先,要不断挖掘当地文化内涵,采用田野调查法等手段,深入一线去调查、采风,再进行大胆创新,编创有特色、有差异的演艺产品。其次,建立不断反馈的长效机制,关注游客体验感,确立产品的发展期与升级、提升期。最后,还要与时俱进,不仅在审美体验方面,还应与电子、智能等科技发展接轨,打造全方位、立体化、多维度、现代智能的通感体验的民族文化盛宴。

(二)有的放矢地进行市场规划、合理布局,不盲目跟风

并不是所有的民族旅游地都能策划演艺产品,也并不是所有的民族旅游地都有必要策划演艺产品。规划者应首先根据各地的实际情况,如文化底蕴、接待能力、表演实力、可进入性等。在规划、编创旅游演艺作品时,充分考虑区位优势和产品的差异性。即最大、最真地扎根本土,又能很好地传承发展本土文化,从而满足人们精神需求,不断注入旅游产品的生命力。可因地制宜,多在创意设计、跨界联合等方面找突破,如借鉴目前发展较好的主题公园、民俗街、特色小镇等的全域旅游模式,打造整个旅游产业链。

(三)落实旅游演艺产品的国家标准,建设高水平的演艺人才队伍并建立整合资源、合力打造的产品开发模式

我国于2017年3月1日发布《实景演出服务规范》,是首次发布旅游演艺行业国家标准。以《长恨歌》的管理和服务为蓝本,主要在于规范国内实景演出市场、优化实景演出服务、提高演出水准和服务质量,保障消费者权益,引领实景演出行业健康、良性、有序发展。此举说明优质的旅游演艺产品不仅可以为观众喜爱,同时可以成为行业标杆,在市场运营方面增加自身的造血能力。面对市场上有些演艺产品一味迎合观众,有很多低俗的内容形式,我们应自觉践行社会主义核心价值观,在市场经济大潮面前自尊自重、自信自爱,将习近平总书记关于《一个国家、一个民族不能没有灵魂》中“讲品味、讲格调、讲责任,抵制低俗庸俗媚俗”作为对自身的要求。同时,在建立高水平、高素质的演艺人才队伍上下功夫,人力资源是旅游演艺产品发展的核心之一。旅游企业要避免过度开发同地域、同类型、同元素的旅游演艺资源,探索整合旅游资源,合力打造多渠道、多手段产品开发模式。

(作者单位:重庆旅游职业学院)