我院监护仪报警疲劳的多因素Logistic回归分析及改进对策

2020-01-18陈伟夏奉静徐玉兰范海波祁晖叶德寿

陈伟,夏奉静,徐玉兰,范海波,祁晖,叶德寿

上海市嘉定区安亭医院 a. 后勤总务科;b. CCU;c. ICU,上海 201805

引言

监护仪是ICU、急诊科监护病人必不可少的设备,在采集心电、无创和有创血流动力学、呼吸、体温等重要的生命指标等方面起重要的作用[1,2]。由于监护仪报警次数频繁,使得长期工作在这种环境中的医护人员对仪器报警的敏感性降低,产生报警疲劳。吴俊等[3]的一项关于ICU监护仪报警数据及报警处理的调查结果显示,监护仪错误报警率高达65.4%。频繁的错误报警会导致医护人员关闭警报或者调低报警音量,一旦有意义的报警被漏掉或者推迟发现则会导致严重的后果,威胁患者生命安全。张立等[4]提出监护仪报警未被重视的主要原因是报警管理制度的不完善。为减少这种情况的发生,本研究设计调查问卷,了解本院监护仪报警的现状,找出医护人员对报警反应延迟的主要原因,从而进行针对性的改进,使有意义的报警得到重视和处理,减少患者意外情况的发生。

1 资料与方法

1.1 研究对象

选择2018年6~8月我院急诊科、综合ICU、CCU的护士63例作为研究对象。纳入标准:在医院工作一年以上的护士。排除标准:仍处于规培、进修的护士。所有参与研究的护士均知晓并同意此次调查研究工作。

1.2 研究方法

1.2.1 监护仪报警信息记录

我院ICU配备1套飞利浦M3150b型中央监护系统和8台飞利浦床边监护仪(MP20 4台、M3046A 4台)。CCU配备1套日本光电CNS-9101中央监护系统(图1),配备10台日本光电PVM-2701床边监护仪。急诊科配备12台日本光电 PVM-2701床边监护仪。于2018年6月1日至6月8日共7天时间,通过监护仪报警记录采集所有报警的日期、级别、报警提示,排除患者外出检查、手术期间的报警。并将报警信息进行分类,包括:正确报警(真实反映患者病情变化的报警),有意义报警(正确报警中需要医护人员进行干预的报警),无意义报警(正确报警中无须医护人员进行干预的报警),错误报警(不能真实反映患者病情变化的报警)。

图1 日本光电CNS-9101中央监护系统

1.2.2 护士一般资料记录

记录所有护士的性别、年龄、学历、工作年限、参数设置频率、排班情况、合同方式。

1.2.3 护士对报警疲劳的测定及分组

采用调查问卷的形式调查护士不处理报警的原因,共包含7个项目:① 不是自己负责的病人;② 即使不处理报警响一会也会停止;③ 报警太多无法全部处理;④ 工作太累不想处理;⑤ 认为病情不会恶化;⑥ 监护仪设置有问题,但不懂如何设置;⑦ 正在忙其他工作。

采用报警疲劳量表调查护士对监护仪报警产生疲劳的程度,该量表在Kim等[5]的疲劳量表基础上进行改进。共包含7个项目:① 仪器报警使我对所有的事情都感到厌烦;② 仪器报警使我感到焦虑不安;③ 仪器报警使我感到无能为力;④ 仪器报警使我难以集中注意力;⑤ 仪器报警使我容易忘掉原本要做的工作;⑥ 仪器报警使我感到很糟糕;⑦ 仪器报警使我感到头痛。

每位护士在接受调查问卷时必须根据自己的实际体验进行回答,不同的回答对应不同的分值,包括:1分表示完全不同意;2分表示不同意;3分表示不确定;4分表示同意;5分表示非常同意。报警疲劳量表的最低分为7分,表示报警疲劳最轻;最高分为35分,表示报警疲劳程度最重。当得分≥25分时定义为对监护仪报警产生疲劳,当得分≤17分是定义为未对监护仪报警产生疲劳(7个项目4个选择同意(60%),3个选择不确定时,得分为25分。同样7个项目4个选择不同意(60%),3个选择不确定时,得分为17分)。并以此定义将护士分为疲劳组和未疲劳组。

1.3 统计学分析

2 结果

2.1 监护仪1周内不同类型报警情况分析

本研究共纳入30台监护仪,共记录报警8421次,平均每台监护仪平均每天报警40次左右。心律失常、血压报警是报警最多的类型。报警产生的原因主要由医疗护理活动、患者不配合、患者病情变化引起。所有报警中,错误报警5399次,占比64.1%,主要为心律失常、血压和氧饱和度的报警。正确报警3022次,占比35.9%。其中90.6%为无意义报警,主要为心率和血压的报警。

表1 30台监护仪1周内不同类型报警情况(次)

2.2 护士的一般资料

参与研究的63名护士中,男7名,女56名,平均年龄(27.82±5.28)岁,平均工作年限(6.58±4.48)年。其中专科52名,本科9名,硕士及以上2名。疲劳组与未疲劳组护士一般资料比较,见表2。性别、年龄、学历、参数设置频率、排班情况、合同方式等在两组护士中近似,差异无统计学意义(P>0.05);疲劳组工作年限高于未疲劳组,差异有统计学意义(P<0.05)。

2.3 护士不处理监护仪报警的原因分析

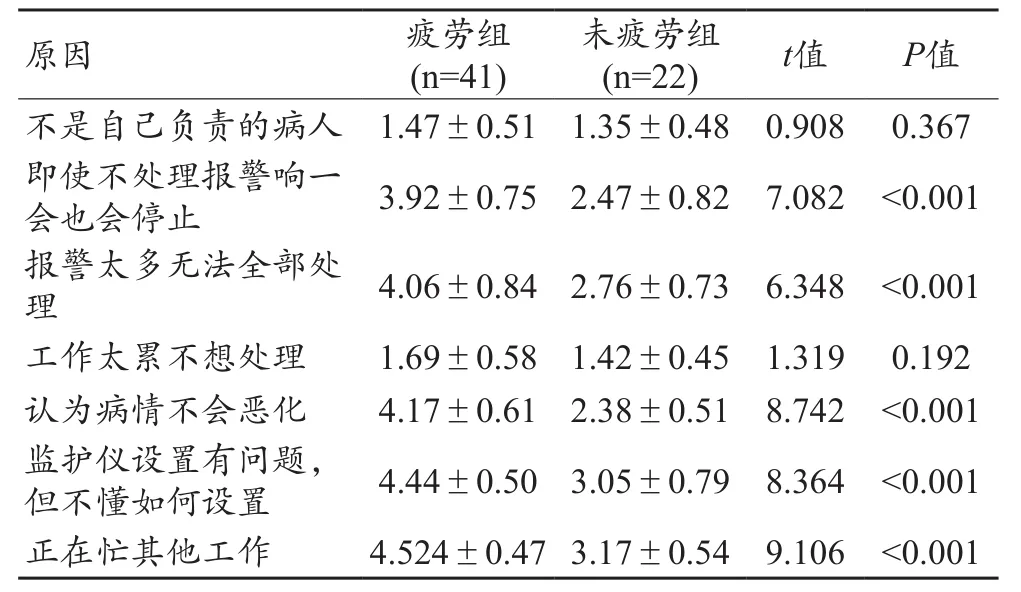

疲劳组与未疲劳组护士不处理监护仪报警的原因对比,见表3。“不是自己负责的病人”“工作太累不想处理”在两组患者中近似,差异无统计学意义(P>0.05)。疲劳组“即使不处理报警响一会也会停止”“报警太多无法全部处理”“认为病情不会恶化”“监护仪设置有问题,但不懂如何设置”“正在忙其他工作”的得分显著高于未疲劳组,差异有统计学意义(P<0.05)。

表2 疲劳组与未疲劳组护士一般资料比较

表3 疲劳组与未疲劳组护士不处理监护仪报警的原因对比(例)

2.4 影响护士对监护仪报警产生疲劳感的多因素logistic回归分析

为了进一步的分析影响护士产生报警疲劳的原因,本研究将两组护士间存在差异的指标纳入多因素Logistic回归分析,结果显示:工作年限、“即使不处理报警响一会也会停止”以及“报警太多无法全部处理”对护士产生报警疲劳感无明显影响,差异无统计学意义(P>0.05)。“认为病情不会恶化”(P<0.001)、“监护仪设置有问题,但不懂如何设置”(P<0.001)以及“正在忙其他工作”(P=0.003)对护士产生报警疲劳感存在显著影响。进一步分析可发现,根据OR值,这些因素对护士产生报警疲劳感的影响从大到小排列依次是:“监护仪设置有问题,但不懂如何设置”“认为病情不会恶化”“正在忙其他工作”,详见表4。

表4 影响护士产生报警疲劳感的多因素回归分析

3 讨论

监护仪是ICU、CCU及急诊科等科室重要的医疗设备,设备厂家一般将报警系统中的各项参数设置为默认值[6]。但由于患者的情况不同,医护人员需要针对病人具体情况对监护仪进行个性化设置,否则会导致监护仪报警次数频繁[7]。长期工作在嘈杂警报声中的医护人员会对仪器报警的敏感性降低,产生报警疲劳[8]。而有意义的报警被漏掉或者推迟发现则会导致严重的后果[9]。为了解本院监护仪报警现状,本研究采用调查问卷的形式探索医护人员对报警反应延迟的原因并进行分析。

田立微等[10]的研究发现,在实际工作中,心电监护仪的误报警高达60.5%,在总报警中占相当大的比例。为了解我院监护仪报警现状,本研究收集并分析了纳入研究的30台监护仪1周内不同类型报警情况,发现错误报警总共5399次,占比64.1%,监护仪1周内正确报警3022次,然而90.6%为无意义报警。这说明所有报警中,错误报警和无意义的报警占了绝大部分,笔者认为可能原因是仪器的报警参数范围较宽,医护人员未针对病人具体病情进行设置。这与周姓良等[11]的研究结果一致。Ruskin等[12]的研究表明,高比例的误报警是影响临床报警安全最主要的因素。为减少监护仪的误报警,为临床治疗准确地提供病人的病情信息,监护室的医护人员应对监护仪的报警进行观察,区分正常报警和错误报警,采取相应的干预措施,提高报警的正确率,减少误报警。关于监护仪参数设置不合理而导致的误报警,医护人员应及时按照病人的病情变化设置监护仪的参数。

Rayo等[13]研究发现,医护人员由于长期暴露于大量报警声中,会逐渐表现为对报警现象反应迟缓,报警疲劳是导致医疗设备报警不良事件发生的重要因素。为了利用多因素Logistic回归分析医护人员产生报警疲劳感的独立影响因素,本研究首先基于护士的报警疲劳量表结果将患者分为疲劳组与未疲劳组(Logistic回归分析的因变量必须为二分类变量)。然后对参与调查医护人员的客观因素和主观因素进行初步筛选,发现疲劳组工作年限高于未疲劳组。说明医护人员工作时间越久,对报警的疲劳感越多,对报警反应越不积极。而性别、年龄、学历、参数设置频率、排班情况、合同方式这些客观因素均不是医护人员产生报警疲劳感的影响因素。主观因素方面,疲劳组“即使不处理报警响一会也会停止”“报警太多无法全部处理”“认为病情不会恶化”“监护仪设置有问题,但不懂如何设置”“正在忙其他工作”的得分显著高于未疲劳组。提示以上主观因素可能是医护人员产生报警疲劳感的影响因素。进一步的Logistic多因素回复分析发现,使医护人员产生报警疲劳感因素的影响程度由高到低依次是:“监护仪设置有问题,但不懂如何设置” “认为病情不会恶化”“正在忙其他工作”。笔者认为当前一些监护仪没有统一的仪器使用标准,不同的仪器报警形式也不尽相同,医护人员对于监护仪的参数调整操作并不熟练,这是导致医护人员产生报警疲劳的主要原因。Korniewicz等[14]一项调查研究显示,81%的医护人员认为误报警发生的次数频繁,78%的医护人员认为误报警会干扰对患者病情处理。因此降低错误报警数,提高报警的可信度很重要。宋志红[15]的研究发现,对护理人员进行心电监护仪培训和考核,能够减少心电监护仪使用中的问题,因此加强对护理人员的继续教育很有必要。

ICU、CCU及急诊科等科室的医护人员是监护仪等医疗设备的主要操作者,而管理监护仪等设备的医护人员大多对机器设置管理方面不擅长,所以对于一些设置不对而导致的误报警现象会选择不理会或者凭经验解决问题[16]。这样一方面报警器记录的数据缺少实际应用价值,另一方面对病人的生命健康存在威胁。而且相邻床位的报警互相干扰,影响仪器的使用效果[17]。笔者认为设备科可以组建由ICU医生,经验丰富的护士、麻醉师,以及技术人员等组成的监管团队。ICU医生,经验丰富的护士、麻醉师负责定期对医护人员进行药物以及监护流程的培训。仪器的使用、维护及报警功能异常以及常见的一些监护仪器问题由技术人员负责培训。针对一些报警设置不合理现象,进行统计调查,定期收集出现的问题,团队成员集中讨论并且针对问题进行改进并做反馈评估,观察错误报警的次数是否减少。对于一些由于病情特殊,需要严格控制血压和心率的病人应由麻醉师和医生严格制定心率和血压报警范围,并由护理人员调整报警参数,而一些患者血流动力学比较稳定,没有特殊监测要求,应关闭一些报警设置,以免造成报警疲劳。当前市场上监护设备种类繁多,不同的生产厂家用不同的通信协议进行数据传输,即使同一品牌的厂家在不同型号的设备上采取不同的接口通信协议。技术人员应做好技术方面的培训和支持,降低护理人员应对监护报警的工作量。

仪器的报警参数范围较宽,导致监护仪敏感性高,特异性差,而不同年龄、不同病种的患者报警参数范围有所差别,所以针对每位患者的情况对参数范围进行个性化设置是有必要的。因此,设备科应着手修订管理制度,确保报警制度的正确执行。并针对所有护理人员制订培训方案,定期进行仪器操作培训,在培训上可以采取模拟场景培训的方法,及时发现问题,并进行持续质量改进。医护人员对心电监护仪使用不当,比如监测选择部位不当,电极片粘贴位置错误,除此之外,还有患者本身的因素,比如皮肤潮湿或者干燥、导电极片脱落、导联连接触不良也会引起误报警,应及时清水清洁皮肤,在临床治疗中电极片要每天进行更换,对电极片粘贴区域出现过多的毛发要及时清除、使用一次性心电监护心电图导联线,这样有利于减少报警量。心率和血压会随着病人不同的运动强度或者生理状态的改变而有所波动,医疗护理活动、患者不配合、患者病情变化都能引起仪器的报警,处理措施主要包括调整报警范围、调整镇静药物和玄关活性药物速度、调整氧饱和度探头位置、调整动脉测压部位、保证测压管通畅、吸痰、加速补液等。完善护士交接班流程,每班护士接班后调整并确认监护仪的报警范围。鼓励护士通过床边交接班,经常巡视病房等护理活动,让患者有更多的机会接触到护理人员,以方便患者及时寻求援助。另外,仪器的操作手册晦涩难懂,有的操作手册是英文版本,这些都增加了医护人员解读手册的难度,设备科将提供简洁易懂操作手册或操作视频,使医护人员能快速掌握监护仪的使用。心电监护仪的报警主要是由医护人员来进行处理的,所以医护人员必须知道报警的重要性,确保能够正确并且熟练地掌握如何来使用心电监护仪,这就需要对医护人员强化继续教育,以提高护理人员对患者病情和报警的评估能力,减少报警疲劳,保证患者的安全。

本研究只收集了我院一周内30台监护仪的报警数据,可能对于某些影响因素分析不够全面。还有一些客观因素可能导致误报警比如监护仪内置的数据库数据不全面,数据过于陈旧没有及时更新,监护的导联线老化,造成接触不良,临床治疗中存在过度监护等情况未全部纳入研究。防止报警疲劳是一个复杂的管理过程,人工智能报警仪器的发展有望于在未来为患者提供更优质安全的医疗服务。每台监护仪联网,信息同步到负责医护人员的账号,医护人员使用专用配套的APP来监控信息。APP利用智能感知系统根据病人的具体病情而自动调整参数范围,设定报警等级,得出报警的优先级,还能对患者是否有生命威胁进行预测,这样能避免许多误报警。报警信息按照等级提示医护人员,医护人员处理后APP会有相应记录,如果医护人员不做正确处理,直接关闭报警器,该信息会上传总部控制中心,会有相应的警告提示。人工智能报警仪器成本比较高,需要前期做大量的数据收集,数据处理,以及建立AI模型,人工智能报警仪器安全性也需要后期验证。

综上所述,导致医护人员对监护仪报警现象疲劳的原因有很多方面,设备科应当建立起完善的医疗仪器设备报警管理体系,强化医护人员报警安全意识;科室应定期开展报警相关知识的培训,使得医护人员能够熟练掌握监护仪的参数调整操作,减少错误报警次数,降低医疗风险,保障患者生命安全。