宋代山棚形制和作用初探

2020-01-17李俊锋12

李俊锋12

(1.河南大学 历史文化学院,河南 开封 475001;2.平顶山学院 旅游与规划学院,河南 平顶山467000)

山棚作为历史词汇,最初被用来称呼流民。陈寅恪先生对此有专门的论述,他认为《旧唐书》中所载伊阙、陆浑二县的山棚应为游猎为生的胡人部落[1]177。到了宋代,山棚则演变为对一类建筑物的称谓。节庆期间京城、府州县城中的显要位置乃至农村庙会,为了营造浓厚的氛围,均会搭建山棚。关于宋代山棚,有学者认为宋代彩楼欢门的形态与唐代灯楼、宋代山棚是一脉相承的[2]59-64。还有学者论证山棚是入唐以后上元灯会灯品的一种类型[3]138-142。然而,就现有研究成果来看,作为一种典型建筑实物代表的宋代山棚,其建筑形制和功能还有待进一步深入地分析和探讨。本文将对山棚的起源进行简要追溯,并着重对山棚的形制及功能进行初步辨析和探讨,以便使人们对这一历史事物有更为清晰的认知。

一、山棚溯源

如果将山棚作为一种建筑物来看待,从字面上讲,山指它具有的外形,棚则谓建筑物。山字形似三角形,从稳定性来讲,三角形的结构无疑是最为牢固的。以山棚为名,说明历史上人们早已对此有所认知。中国古代建筑称屋顶为悬山、硬山顶,也因房屋侧立面山墙类似三角形,或者说形似汉字的山。至于棚,追溯到原始社会,譬如燧人氏的构木为巢,半坡时期的半穴居建筑,似乎都有棚的影子。说明棚作为一种建筑形式,源远流长。在中国古代建筑发展至较为成熟的体系之后,棚已成为一种临时简便性建筑物的代称。《隋书》载:“窃见京邑,爰及外州,每以正月望夜,充街塞陌,聚戏朋游。……高棚跨路,广幕陵云,袨服靓妆,车马填噎。”[4]1483-1484此处记载的棚应是横跨道路搭建的临时性设施,以此来烘托节日氛围。《隋书》又载:“每岁正月,万国来朝,留至十五日,于端门外,建国门内,绵亘八里,列为戏场。百官起棚夹路,从昏达旦,以纵观之。至晦而罢。”[4]381这里的棚应是看棚,也就是观众棚。上元节期间,百官居于搭建的棚内,从黄昏到黎明,彻夜观戏娱乐而不知疲倦。上述两则材料中的棚与之后出现的娱乐性质的山棚应有着密切渊源。

山棚作为一个专有名词,在新旧唐书中始有记载。《旧唐书》载:“留守吕元膺乃出兵围之,贼突围而出,入嵩岳,山棚尽擒之。”[5]454《新唐书》曰:“东畿西南通邓、虢,川谷旷深,多麋鹿,人业射猎而不事农,迁徙无常,皆趫悍善斗,号曰‘山棚’。”[6]4999按照《词源》一书的解释,以上两则史料中的山棚特指唐代东都(洛阳)西南山居民户[7]922。《雍洛灵异小录》则有关于节庆娱乐期间搭建山棚的记载,“唐朝正月十五夜,许三夜夜游行。其寺观、街巷,灯明若昼,山棚高百余尺。神龙以后,复加严饰。士女无不夜游,车马塞路,有足不蹑地浮行数十步者。”[8]111这与唐东都西南山区的山棚迥异。高达百余尺的山棚,应该不具有具体的建筑空间作用,当起到娱乐节庆期间装点氛围的作用。可见,山棚这一名词的出现,起初就兼具两种含义:一为民户群体之代称,一为节庆娱乐之建筑。之后山棚的含义,也大体不能脱离以上两种范畴。

二、宋代山棚形制

山棚作为一种建筑物,由于实物的缺失,已不能一睹其真实的面貌,只能利用个别文字记载及图画描述对其形制进行简要论述。下面就宋代山棚的建造和施工者、宋辽金山棚的形制和区别等问题进行初步探讨。

1.山棚的建造和施工

宋代山棚作为赐酺及节日庆典的重要装饰性建筑物,由谁负责建筑;李焘《续资治通鉴长编》载:“凡赐酣,命内诸司使三人主其事,于乾元楼(宣德楼)前筑土为露台,门半扉,上设教坊乐。……宗室诸亲、近列牧伯洎旧臣家,官为设彩棚于左右廊庑。”[9]1523-1524孟元老言元宵节东京宣德楼前的山棚由开封府负责绞缚[10]540,又言祭祀崔府君时,“殿前两幡竿,高数十丈,左则京城所,右则修内司,搭材分占”[10]758。蔡絛《铁围山丛谈》载“彩山,故隶开封府仪曹及仪鸾司共主之;崇宁后有殿中省,因又移隶殿中,与天府同治焉[11]17”,临安城则由“州府札山栅①三狱放灯,公厅设醮,亲王府第、中贵宅院,奇巧异样细灯,教人睹看”[12]1。由上述材料可以看出主持修建山棚的大多为官方机构,譬如内诸司、京城所、修内司、州府等。另外,从南宋临安对城市娱乐场所的管理亦能一窥端倪,《武林旧事》言瓦子勾栏“城内隶修内司,城外隶殿前司”[13]92,隶属非常明确。而具体的建设则由专业的匠人实施。宋代建筑学著作《营造法式》有关于山棚施工准则及方式的记载(图1),将山棚鋜脚石的建造列为壕寨及石作制度中的一项,并介绍了它的施工准则,这也能说明山棚确为一类建筑实体[14]72。

图1 山棚鋜脚石[14]376

以上是官方负责建筑的山棚,民间山棚发展和建设情况如何,囿于资料,很难做出判断。伴随着宋代大众娱乐业的发展,戏曲等娱乐项目成为人们喜闻乐见的表演形式。各地在进行戏曲表演时,也会搭建相应的表演舞台,而这种舞台在大多数情况下被视为山棚的一种。南宋陈淳《上傅寺压论淫戏》曰:“某窃以此邦陋俗,常秋收之后,优人互凑诸乡保作淫戏,号‘乞冬’,群不逞少年,遂结集浮浪无图数十辈,共相唱率,号曰‘戏头’,逐家裒敛钱物,豢优人作戏,或弄傀儡,筑棚于居民丛萃之地,四通八达之郊,以广会观者,至市廛近地四门之外,亦争为之不顾忌。”[15]875-876在这份公文中,理学家陈淳描述了每年秋收之后,当地一些浮浪少年逐家逐户收取钱物,邀请优人作戏弄傀儡的社会现象。改为“戏头”将山棚修筑在居民集中、交通发达的地方,目的是便于当地人观看和娱乐。很明显,这则材料说的是民间集资建造山棚娱乐的情况,负责建造者应属民间人士。

2.宋朝山棚的形制

文献中关于山棚形制的记载少之又少。开封府“绞缚山棚,立木正对宣德楼”,临安城“州府札山栅”,《三朝北盟会编》载:“拆上元鳌山,给军士薪火。”[16]222这些都说明山棚为木结构的建筑。“绞缚”“结架”和“札”等施工方式也显示其为临时性的建筑。“灯山前陈百戏,山棚上用散乐女弟子舞。”[17]3348似能说明山棚拥有具体的空间,供演员表演。孟元老对于山棚形制的描述较为详细,“正月十五日元宵,大内前自岁前冬至后,开封府绞缚山棚,立木正对宣德楼,游人已集御街,两廊下奇术异能,歌舞百戏,鳞鳞相切,乐声嘈杂十余里,……至正月七日,人使朝辞出门,灯山上彩,金碧相射,锦绣交辉。面北悉以彩结山呇,上皆画神仙故事。或坊市卖药卖卦之人。横列三门,各有彩结、金书大牌,中曰‘都门道’,左右曰‘左右禁卫之门’,上有大牌曰‘宣和与民同乐’。彩山左右以彩结文殊、普贤,跨狮子、白象,各于手指出水五道,其手摇动。用辘轳绞水上灯山尖高处,用木柜贮之,逐时放下,如瀑布状。又于左右门上,各以草把缚成戏龙之状,用青幕遮笼,草上密置灯烛数万盏,望之蜿蜒如双龙飞走。”[10]540-541为迎接每岁元宵节的到来,开封府在岁前冬至后,已在宣德楼前搭建好山棚。到正月七日,则对山棚进一步装饰,使其更加耀眼夺目。山棚向北的一面不仅遍饰彩结,而且还绘有神仙故事。山棚横列三门,中为“都门道”,左右称“左右禁卫之门”,门上悬挂书写“宣和与民同乐”字样的大牌。山棚左右分别为骑乘狮子的文殊菩萨和乘坐白象的普贤菩萨,两位菩萨五指还能摇动喷水。山棚上还有辘轳驱动的人工瀑布,左右门上各有草把缚成的戏龙,龙背密置灯烛数万盏,其上有青幕覆盖,远看犹如蜿蜒的双龙在腾飞。由材料中亦可以看出,山棚形制的确为形似汉字山的门型建筑物,且为临时搭建,为营造节日气氛,其装饰尤其受到人们的重视。南宋周密《武林旧事》对于元夕鳌山的描述亦相类似,“至二鼓,上乘小辇,幸宣德门,观鳌山……山灯凡数千百种,极其新巧,怪怪奇奇,无所不有,中以五色玉栅簇成”皇帝万岁“四大字。”[13]30地方州郡山棚的形制与京城类似,但更为奢华。“成都府灯山或过于阙前,上为飞桥山亭,太守以次,止三数人,历诸亭榭,各数杯乃下。从僚属饮棚前,如京师棘盆处,缉木为垣,其中旋植花卉,旧日捕山禽杂兽满其中,后止,图刻土木为之。蜀人性不兢,以次登垣,旋绕观览。”[18]104

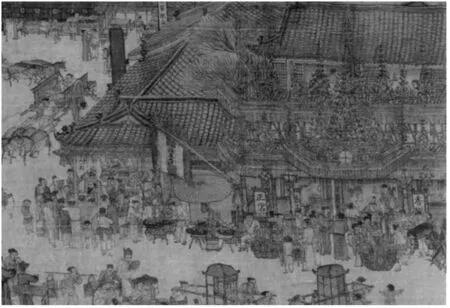

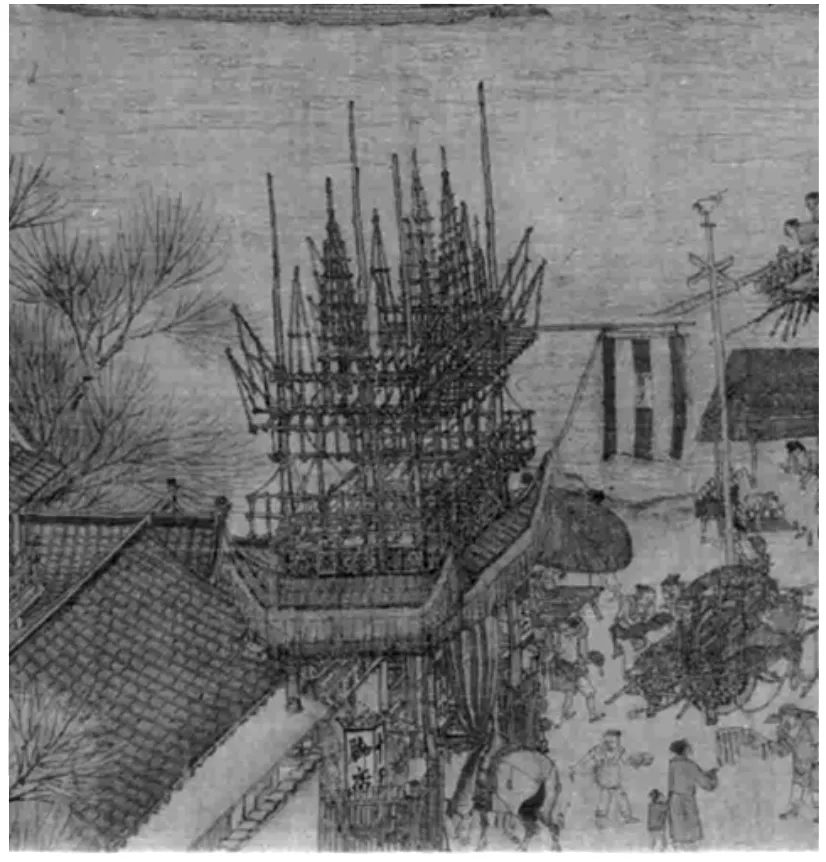

相比文献记载的模糊和晦涩,绘画对于认知山棚则显得更为直观。一些学者经常以《清明上河图》中酒店之前搭建的建筑物来印证彩楼欢门或者山棚。刘涤宇[2]认为山棚和彩楼欢门是前后相继的事物。周宝珠[19]98则认为《清明上河图》中正店和脚店门口所搭建的建筑物即为彩楼欢门。实际上,《清明上河图》中除了孙羊正店门口所搭建的带有布幔的装饰性建筑(图2),汴河岸边脚店门口亦搭建有类似山棚的建筑物,形似牌楼,但该建筑中间帷幔以上似有众多塔状的建筑物,这是与牌坊有所区别的,而且该建筑物为独立单体,并未与店面衔接,一个脚店似不应有如此宏伟的建筑,疑其为官方搭建的建筑物。从图3可以看出该建筑物十分宏伟,至少有三层楼高。从功能上看,这一建筑仅起到装饰作用,并没有具体实用功能。

图2 孙羊正店门口装饰性建筑[20]30

图3 脚店门口牌楼式建筑[20]28

杜启明在论证《营造法式》所载山棚鋜脚石功能时,对山棚的具体形制进行了解读。他根据楼钥《北行日录》所载,认为山棚是小体量装饰用的假山。但他在运用史料时,误将大安殿当作汴京的皇宫,实为金朝中都城内的宫殿[21]。《儒林公议》载:“王建子衍嗣于蜀,侈荡无节。庭为山楼,以彩为之,作蓬莱山。画绿罗,为水纹地衣。其间作水兽芰荷之类,作折红莲队。盛集鍜者,于山内鼓橐,以长籥引于地衣下,吹其水纹,鼓荡若波涛之起复。以杂彩为二舟,辘轳转动,自山门洞中出,载妓女二百二十人,拨掉行舟,周游于地衣之上。采折枝莲,到阶前。出舟致辞,长歌复入,周回山洞。”[21]311似能印证杜先生山棚为假山的观点。综上,宋代山棚从形制上来讲,既有节庆时临时搭建的形似牌楼的形制,也有类似假山的形制。

3.辽金山棚的形制

关于山棚的形制,亦可从辽金皇宫的建筑中获得具体例证。北宋彭汝砺使辽诗有关于辽国广平甸行宫山棚的清晰记载:“广平甸谓北地险,至此广大而平易云。初至单于行在,其门以芦箔为藩垣,上不去其花,以为饰。其上谓之羊箔门,作山门,以木为牌,左曰紫府洞,右曰桃源洞,总谓之蓬莱宫殿,曰省方殿。其左金冠紫袍而立者数百人,问之多酋豪,其右青紫而立者数十人,山棚之前作花槛,有桃杏杨柳之类,前谓丹墀,自丹墀十步谓之龙墀殿,皆设青花氊,其阶高二三尺,阔三寻,纵杀其半,由阶而登,谓之御座。”[22]258辽国广平甸行宫中的山棚,作为蓬莱宫的一个组成部分,应是木结构的牌楼、木棚或者木门。其山棚之前的花槛类似今天的花坛,起到装饰遮挡的作用。北宋境内官方或私人住宅中,也建有类似的花槛,如《东京梦华录》载百官入内上寿时,集英殿“殿前皆列莲花槛”[10]835。花槛亦称宝槛,《清波杂志》曰:“御榻之前有宝槛,植千叶桃花”[24]5075。此外,蔡襄《留别旧居花槛》对其旧居花槛的描写可谓情真意切②。

再看楼钥《北行日录》所载金国皇宫中的山棚,“露台三层,两傍各为曲水,石级十四,最上层中间又为涩道,亦覆以毡,上寿酒时,太子独至涩道下捧杯以进者三,山棚起十一峰,号仁寿山,山下栽松柏,并装桃李各十馀株,大狮象各一,背负七寳,又以彩索系棚之前,为小狮子二以蔽其杙,弘福广佑之前,又各为彩楼三间,三节人宴东廊下,髙丽使次之,西夏使与对,二国三节人虽预宴,不拜于庭。”[25]1594金国皇宫中所谓的“山棚起十一峰”当为十一个山字形的构造,由“彩索”“杙”等名词术语亦可以看出其为临时搭建的建筑,即使不为临时建筑,也好似游牧民族所用帐篷的变形。同时该山棚与前文提到的汴京宣德门前的山棚有相似之处,均有狮象等装饰物。由此亦可见民族文化交流的痕迹。

《三朝北盟会编》也有类似记载:“次日,官伴使副同行马可六七里,……少顷,闻鞞鼓声入歌引三奏乐作,閤门使祗班引入,即捧国书自山棚东入,陈礼物于庭下,传进如仪赞通拜舞抃蹈讫,使副上殿,女真首领数十人班于西厢,以次拜讫,贵近者各百余人,上殿以次就座,余并退。其山棚左曰桃源洞,右曰紫极洞,中作大牌,题曰:‘翠微宫’,高五七丈,以五色彩间结山石及仙佛龙像之形,杂以松栢枝,以数人能为禽鸣者吟叫山内,木建殿七间,甚壮,未结蓋,以瓦仰铺,及泥补之,以木为鸱吻,及屋脊用墨,下铺帷幕,榜额曰乾元殿,阶髙四尺许,阶前土坛方阔数丈,名曰龙墀,两厢旋结架小苇屋,幕以青幕,以坐三节,入殿内,以女真兵数十人分两壁立。”[16]146上述金朝皇宫中山棚与宋朝境内的山棚有所差异。作为皇宫的入口,装饰较为华丽,娱乐色彩亦较为浓厚,“以五色彩间结山石及仙佛龙像之形,杂以松栢枝,以数人能为禽鸣者吟呌山内”,既彰显皇宫的华丽气魄,又不失威严。

从以上文献记载来看,辽金境内山棚与宋朝山棚有相似的地方,也有区别。由于时代遥远,加之无实物可资参考,已无法直观地判定彼此之间在形制上的异同。另外,上述出使辽金的使臣在撰写日记或者是凭借回忆进行写作的时候,难免带有主观的成分,依据自己的判断,以为这些建筑形似宋朝境内的山棚,从而冠以这样的名字,抑或是辽金人也是这样来对建筑物进行命名的。不论是出于何种初衷的记载,至少从形制上讲,这些建筑在外形上确实较为相似。山棚的建造没有定式,《营造方式》中有关山棚鋜脚石的描写,是官方搭建山棚时依据的标准。但是在民间,在辽金政权统治区域内,山棚的形制必然有所差别。至于为什么都称为山棚,则应归因于彼此在外形结构上有相通之处。

三、宋代山棚的作用

1.娱乐作用

从宋代文献的大量记载中可以看出山棚是节庆期间装点氛围的重要设施,其娱乐作用十分明显。史料记载的山棚从区域上讲大多位于京城。譬如节庆期间在东京主要城门、寺庙门口所搭建的山棚,孟元老所著《东京梦华录》一书中有较为详细的记载。事实上,不仅仅在京城,山棚在其他地区亦非常流行,甚至在农村也非常之普遍。前文所引南宋陈淳《上傅寺压论淫戏》的史料不仅透漏出山棚的建设已染及地方农村,也从侧面反映出民间戏曲娱乐业的发达。陈淳奏本中所载的山棚自宋以后更为常见。明代叶子奇云:“元自世祖以来,凡遇天寿圣节,天下郡县立山棚,百戏迎引,大开宴贺。”[26]64可见山棚在元代更为普及,且作为戏曲表演舞台的功能更为突出。

除了节日、演出使用山棚外,一些达官贵人在宴饮活动时也要搭建山棚。寇准是其中较为典型的代表。寇准性情豪放奢侈,史载其在边境藩镇为官时,常常在生日或者宴聚时,与同僚大肆庆祝,并将山棚作为营造氛围的重要设施。在山棚中,寇准与同僚享用美酒美食的同时,观看由二十四人表演的柘枝舞③。也盖因这一缺点,寇准不时为同僚所诟病。司马光《涑水记闻》云:“莱公在藩镇,尝因生日构山棚大宴,又财用僭侈,为人所奏。”[27]826《宋史》中也载:“准少年富贵,性豪侈,喜剧饮,每宴宾客,多阖扉脱骖。家未尝爇油灯,虽庖匽所在,必然炬烛。”[17]9534

寇准在边镇时构筑山棚大饮的行为并不是个案,边境雄州在节日期间同样是“结彩山,聚游乐,使民夜纵游”[17]10481。为此真宗曾下诏:“访闻边臣每正旦五鼓即张烛庆贺,日聚宴乐,至有夜分而城不扃者。自今不得复然。”[9]1800但仍难以遏制,“癸卯,诏沿边臣僚宴会,自今并毋得以女仗祗应,从翰林学士苏绅请也。”[9]3195范仲淹奏有关滕宗谅事情时也言及西北边镇军妓娱乐的情况④。以上材料充分说明宋朝境内乃至边境地区扎山棚娱乐的风气非常盛行。

其他地区也有以搭建山棚为乐的习俗。成都“自上元至四月十八日,游赏几无虚辰。使宅后圃名西园,春时纵人行乐。初开园日,酒坊两户各求优人之善者,较艺于府会。……自旦至暮,唯杂戏一色。坐于阅武场,环庭皆府官宅看棚。”[25]20-21同州郡守为了犒劳将吏,亦在寺庙前搭建山棚纵乐。“郡守就子城之东北隅龙兴寺前,立山棚,设幄幕,乐以宴劳将吏,累日而罢。”[18]12

2.装点作用

节庆、赐酺期间的山棚,以装点作用为其主要功能。山棚之所以有彩棚及鳌山等别称,亦盖因其华丽的外表。上元节期间,东京宣德门前搭建的山棚,张灯结彩,帷幕连天,金碧辉煌,营造了浓重的节日氛围。北宋柳永《迎新春》一词对东京节日期间的盛况进行了描述,“庆佳节、当三五。列华灯、千门万户。遗九陌、罗绮香风微度。十里然绛树。鰲山耸、喧天箫鼓。”[29]17山棚用料较为奢侈,《三朝北盟会编》载:“上皇时常以十月结架鳌山,至正月十四日了毕,所费彩帛巨万计。”[16]222《皇宋中兴两朝圣政》载宋孝宗乾道八年七月“庚寅,知光州滕瑞奏:‘遇天申圣节,臣自书圣寿万岁四字,约二丈余,兼造山棚高三丈余,凡用绢五十匹褾背投进。’上曰:‘滕瑞不修郡政,以此献谀,特降一官。’”[30]滕瑞为了博取孝宗欢心,特书字并造山棚,所费绢五十匹,以取悦皇帝,结果适得其反。这也从侧面反映出山棚装饰的奢侈。南宋时,针对禁中撤掉山棚的举措,杨万里发出“买灯莫费东坡纸,今岁鳌山不入宫”[31]201的感慨。

酒楼茶肆门口等搭建的山棚,则通过靓丽的装扮,充分吸引人的注意,以达到宣传和广告的目的。东京“中秋节前,诸店皆卖新酒,重新结络门面彩楼,花头画竿,醉仙锦旆,市人争饮”[10]814,临安“中瓦子前武林园,向是三园楼康、沈家在此开沽,店门首彩画欢门,设红绿杈子,绯缘帘幙,贴金红纱栀子灯,装饰厅院廊庑”[32]263,临安面食店门首“以枋木及花样沓结缚如山棚,上挂半边猪羊”[32]267。这些设施大多是为装点门面、吸引顾客而搭建。

3.粉饰太平

不论在节日还是赐酺等其他重大活动期间,官方通过搭建山棚等一些相关事宜,无不透露出统治阶级粉饰太平、彰显国威、与民同乐的初衷。高大的山棚,靓丽的彩灯,不仅仅是娱乐的目的,也是皇帝粉饰太平的表现。宋代上元节庆典习俗承袭前代,更为奢靡。蔡絛《铁围山丛谈》言:“国朝上元节烧灯盛于前代,为彩山峻极而对峙于端门……大观元年,宋乔年尹开封,乃于彩山中间高揭大榜金字书,曰:‘大观与民,同乐万寿。’彩山自是为故事。随年号而揭之,盖自宋尹始。”[11]17高承亦言:“宋朝至正岁上元,辟端门,起山楼露台棘围,列均容、教坊乐,及彩棚夹道,令都人纵观者,此其始也。”[32]255可见,上元节的奢侈庆典,都人纵游之风气,自宋代使然。

宋朝君王历来重视与臣下共庆佳节,上元观灯已成固定之制,每岁自正月十一日至十四日,皇帝按照祖庙朝谒、寺庙焚香、与臣观灯等形式来共庆上元节。譬如宋太宗开宝“七年正月十四日,幸大相国寺焚香,还御东华门,召从臣观灯。先是,帝自左掖门出,乘逍遥辇,至明德门外灯山前驻辇,阅百戏,遂召从官升楼宴饮”[34]232。再看皇帝寿诞的宴乐表演,“十二日,宰执、亲王、宗室、百官,入内上寿大起居。乐未作,集英殿山楼上教坊乐人,効百禽鸣,内外肃然,止闻半空和鸣,若鸾凤翔集”[10]831。宋太祖建隆二年接待外宾时,正月“己酉,上御明德门观灯,宴从臣,江南、吴越使皆与焉。楼前设灯山火树,露台张乐,陈百戏。外国客各献本国歌舞,遂赐以酒食”[9]37。从以上材料可以看出,统治阶级通过搭建山棚等手段,不单单是为了取悦民众,更是为了制造海内升平的假象,彰显国威,粉饰太平。

四、结 语

综上所述,山棚是经过长期演变而形成的一种带有娱乐和装饰作用的建筑物。唐代,山棚曾短暂作为民户群体的代称,但进入宋代,山棚所具有的娱乐和装饰功能则更为突出。宋代节庆期间所用山棚主要由官方来搭建,施工亦有参照的依据和标准。从形制上看,在宋朝境内,山棚主要为节日庆典期间所用的临时搭建物,以木结构为主,上面饰以锦绢材料的帷幕。由于功能的不同,装饰也有所区别。譬如上元节期间,山棚上会装饰灯烛等物品。矗立在大内宣德楼前的山棚装饰最为华丽,不仅架构高大,绘以图画,还配有狮象、人造瀑布等设施。地方州府的山棚则较为简陋。囿于史料,辽金境内的山棚仅见于皇宫和行宫中,疑为游牧民族帐篷的变种。其上配有狮、象、假山等装饰,亦为木结构,与宋朝境内山棚有相似之处。

从作用上来看,宋代山棚的娱乐功能更为凸显,主要体现在娱乐、装点氛围、粉饰太平等方面。它不仅用在节庆上,还用在私人举办的宴饮活动上。从范围上讲,山棚的使用已遍及全国。在酒店等商业经营场所门前的山棚,除了装点门面外,还起到广告宣传的作用。

注释:

① “栅”通“棚”。许慎.说文解字.北京:中华书局,1963:123.

② “别意起中夕,出门风吹衣。侧月光艳薄,余花香气微。清尊岁相向,欲去心有违。残葩勿尽放,主人行亦归。”北京大学古文献研究所编.全宋诗:第7册.北京:北京大学出版社,1992:4773.

③ “寇莱公性豪侈,所临镇燕会,常至三十盏。必盛张乐,尤喜《柘枝舞》,用二十四人,每舞连数盏方毕。或谓之‘柘枝颠’。始罢枢密副使,知青州,太宗眷之未衰,数问左右:‘寇准在青州乐否?’如是一再。有揣帝意欲复用者,即曰:‘陛下思准不少忘,闻准日置酒纵饮,未知亦思陛下否?’上虽少解,然明年卒召为参知政事。祖宗用人之果,不使细故谗人得乘间如此。”叶梦得.石林燕语[M].宇文绍奕,考异.穆公,校点.上海古籍出版社编.宋元笔记小说大观:第3册.上海:上海古籍出版社,2007:2510.

④ “梁坚奏宗谅在邠州声乐数日,乐人弟子得银楪子三二十片者。臣与韩崎到邠州,筵会一日,其时众官射弓,各将射中,楪子散与过弓箭军人及妓乐,即非宗谅散与而罪归宗谅。又云“士卒怨嗟”,况边上筵会,是常当直军人更番祗候,因何得其日便有怨嗟?”李焘.续资治通鉴长编.北京:中华书局,2004:3457.