兴奋剂“黑化之路”跨越千年

2020-01-16魏云峰

魏云峰

北京时间1月10日,世界反兴奋剂机构正式将俄罗斯兴奋剂案提交至国际体育仲裁法庭,“兴奋剂”这个名词再度回到人们的视野中。伴随着竞技体育的发展,兴奋剂一直禁而不止,而且在与反兴奋剂机构的斗争中,它还一步步从最初的天然产物走向人工合成,从被滥用的普通药物演变成专门设计的最新科研成果。

从纯天然到化学合成

用于体育比赛的兴奋剂,至少在公元前3世纪的古希腊奥运会时代就已存在了。当然,那个时代的兴奋剂都是纯天然产品,更没有反兴奋剂机构对运动员们进行检测。相比在比赛中作弊会受到的严厉处罚,古希腊奥运会对“磕药”的宽松态度,很大程度上也和这些早期兴奋剂的可疑效果有关。

古希腊运动员们常用葡萄酒、致幻蘑菇等带有麻痹神经效果的“兴奋剂”来克服疲劳和伤痛,或者食用动物内脏来增强力量、勇气和耐力。但它们的效果实在难说。现代科学试验证实,少量服用毒蝇伞等致幻蘑菇,的确可以产生持续数小时的情绪亢奋状态,获得比平时更大的力气,但不同种类致幻蘑菇的效果相去甚远,而且不同人的服用效果也差异极大,靠吃致幻蘑菇来提高比赛成绩无异于“赌命”。

古希腊运动员们相信,食用牛鞭、牛睾丸等动物器官可以“提升身体素质”,但这与现代大剂量服用激素类兴奋剂的做法其实没有关系。当时这种传统更多来自原始崇拜,例如强壮的公牛被视为雄性代表,食用它的生殖器官可以获取其中的力量。

不管怎么样,古典奥运会烟消云散后,兴奋剂再度在体坛兴风作浪已是近代了。弗朗·齐尼所写的《欺诈:运动中的作弊史》一书称,英国传统的耐力赛跑是现代体育使用兴奋剂的源头。18世纪初,英国开始流行在节日盛典表演赛跑,选手跑的距离越长,收获的奖金越多。1807年,参赛者亚伯拉罕·伍德声称自己使用鸦片保持24小时头脑清醒,才击败其他选手。到1877年,耐力赛跑的最远距离已达500英里,吸引了两万名观众观看。一年后,这个成绩被提高到520英里,获胜者需要连续奔跑138小时!在这样的比赛中,运动员服用鸦片、可卡因“提神”是普遍现象。

耐力赛跑大获成功后,推广者们又将目光放在耐力自行车比赛上。19世纪末,美国著名的六天自行车耐力赛的参赛选手大规模使用可卡因成为公开的秘密。当时自行车运动员经常服用的还有硝酸甘油,它被认为能提高心脏能力。

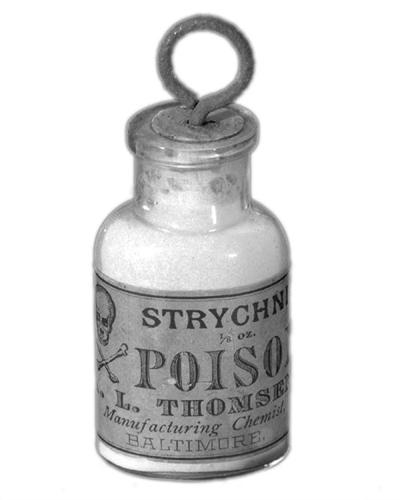

1899年,世界一英里场地自行车赛冠军马绍尔·泰勒在比赛中突然退赛,声称有持刀歹徒在追他——其实是因为服药产生幻觉。但这起事件并没有引起人们的警觉,当时没人觉得使用兴奋剂有何不妥,反而将其视为用科技力量提升生理极限之举。到20世纪初,在游泳、长跑和自行车等比赛中,运动员们往往混合服用颠茄、乙醚、吗啡、士的宁、硝酸甘油等各种化学药品。

现代奥运史上第一起有案可查的服药案例发生在1904年的美国圣路易斯奥运会的马拉松比赛上。在比赛中,美籍英国人托马斯·希克斯身旁一直跟着他的教练查尔斯·卢卡斯。当希克斯精疲力竭时,卢卡斯给他注射了一剂士的宁,并给他喝下一大杯威士忌。在终点前4英里,面临崩溃的希克斯又被打了一针士的宁。希克斯夺冠之后,官方报道称:“马拉松比赛从医学角度证明了药物对于长跑选手是多么重要!”然而希克斯为此付出惨痛的代价——他再也没有参加过正式比赛。

20世纪前期化学合成药物的大发展,为兴奋剂打开了全新的大门——运动员们不再局限于在天然药物里寻找“助力”。1934年,麻黄素类药物“安非他命”实现商业合成。这种中枢神经兴奋药可以让人忘记疲劳、持续兴奋,仅仅过了两年,1936年的柏林奥运会中就随处可见它的身影。此外,二战中还出现人工合成的“同化类固醇”。它们首先用于给精疲力竭的战俘补充营养。不久,运动员也发现了这种药物的功效,将其视为“冠军的早餐”。▲

无监管时代的肆无忌惮

这次俄罗斯被控“莫斯科反兴奋剂实验室数据造假”后,不少西方媒体兴奋地试图翻出苏联时代的兴奋剂丑闻,结果却悻悻而归。但没有找到苏联兴奋剂丑闻,并不代表苏联运动员没有使用过兴奋剂,事实真相其实更黑暗——从20世纪50年代直到80年代,苏联、美国等多国都在体育赛场上大规模使用兴奋剂,只是因为缺乏监管,这些不光彩的历史没有被正式记入档案。

20世纪50年代,世界竞技运动出现迅速发展,由于各国对比赛成绩的重视,兴奋剂的使用随之日渐增多,越来越多的人借助药物来提高成绩。

传闻称,苏联女性运动员曾通过怀孕来确保在比赛期间达到最佳生理状态。因为女性怀孕最初3个月,体内会产生富含携氧血红蛋白的红细胞,让身体的耐力等指标更好。但这种传闻的可靠性存疑——相比于“先怀孕后流产”这种费事又伤身的做法,在没有监管的年代,直接服用兴奋剂无疑是提高比赛成绩更有效的选择。

苏联代表队率先在20世纪50年代开始试验性应用睾酮补充剂提高运动员力量,并取得了不错的效果。1954年,美国举重队队医约翰·齐格勒与苏联同行喝酒时了解到,苏联举重队取得的成功源于其使用的睾酮。齐格勒大受启发,回国后开发出副作用更小的合成类固醇“美雄酮”,这种效果显著的药物于1960年上市,并取了一个响亮的商品名称“大力补”。此后,类固醇的使用迅速从举重扩展到其他田径项目中。

尽管没有权威调查报告,但很多体育史学家认为,到20世纪60年代,多数顶级铅球、铁饼、标枪、链球运动员使用过类固醇。1968年,短跑、跨栏和中距离跑运动员加入该阵营。1968年奥运前训练营中,美国田径队1/3的运动员使用类固醇。美国举重队队医甚至说过,“我不认为一名投掷运动员可以在不使用合成类固醇的情况下参加国际比赛”。

作为佐证,奥运会的统计数据表明,1956年到1972年期间,铅球运动员的体重增加了14%,障碍赛跑运动员的体重增加了7.6%,而体重增加正是类固醇药物的典型副作用。奥运会五项全能冠军得主玛利亚·彼得斯回忆说,“美国一个医学小组试图针对类固醇对举重和投掷运动员的效果进行深入研究,但发现没有应用类固醇的运动员太少了,没有办法建立有效的对照队列。”国际奥委会委员、德国反兴奋剂专家曼佛雷德·多尼克教授在形容1964年东京奥运会的厕所时说:“那里遍地都是小药瓶和注射器。”由此可见当时运动员使用兴奋剂的广泛程度。

而在所有已曝光的兴奋剂丑闻中,东德以国家政策的方式推动运动员大规模服用禁药最让世人震惊。20世纪七八十年代,上万名东德运动员被强制参与一项名为“Komplex08”的计划。他们在全国各级医生、官员以及教练的要求下,服用一种据称是维生素的蓝色药片,其实那是类似“大力补”的合成类固醇。冷战结束后的调查显示,几乎每个体育项目的东德运动员都在使用合成类固醇。

柏林墙的另一边也同样不干净。根据2013年德国柏林洪堡大学的报告《兴奋剂在德国:从1950年至今》,西德政府从20世纪70年代开始系统且有组织地帮助运动员服用兴奋剂。▲

与反兴奋剂机构“科学竞赛”

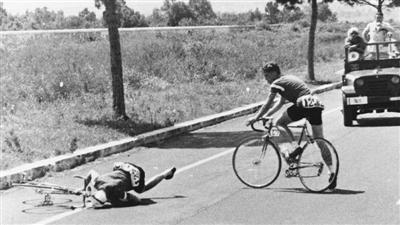

兴奋剂狰狞的另一面其实很早就显现出来。1960年的罗马奥运会上,丹麦自行车手詹森在比赛期间摔倒后猝死。尸检发现他体内留存大剂量的安非他命。

为制止滥用药物提高比赛成绩所导致的混乱,1964年东京奥运会期间,国际奥委会确认:“兴奋剂是指在比赛中为了专门用来达到人为地和不正当地提高成绩,运动员使用与人体无关的任何形式的药物,或使用异常剂量的生理物质以及采用不正常的方法。”同时宣布了在比赛中不准使用兴奋剂的规定。但当时检测手段有限,对滥用的合成类固醇毫无办法,结果整个东京奥运会期间仅检出一例违禁药物事件:瑞典选手利延沃尔服用过量酒精被查。

在相当长时间里,兴奋剂和反兴奋剂的“猫捉老鼠”式游戏中,“猫”始终处于下风。1967年,国际奥委会首次公布了一批违禁药物名单。1968年,国际奥委会在夏季和冬季奥运会中引入药检。但直到1976年,随着全新检测手段的出现,类固醇的滥用现象才被遏制。但更不容易被查出的方法立即“补位”。血液回输(先从运动员自己身上抽出一部分血液保存起来,临近比赛前再注射回体内,以便增加血红细胞的数量,提高运动能力)从20世纪70年代开始在赛场上风行。

但不管怎么样,反兴奋剂的检测行动仍有相当的威慑效果。美国《纽约时报》披露,苏联时代的田径队前首席医生近年承认,1983年年底苏联体育官员曾向国家田径队明确指示称,为保证在奥运会上的优势,田径队应该对顶尖运动员注射多种代谢类固醇。但最终因为“缺乏明确的数据表明到底需要多少时间,药物才能在身体里完全消失”,注射计划被取消。

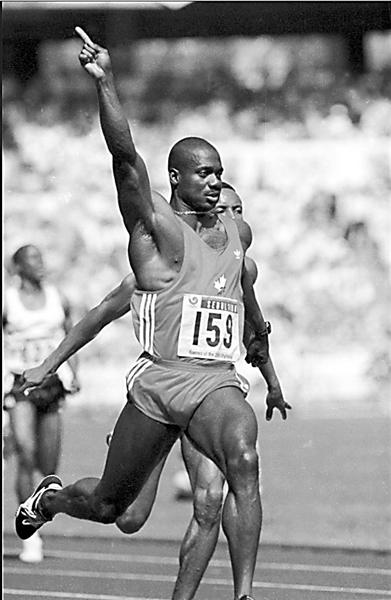

反兴奋剂进程中的转折点发生在1988年汉城奥运会。男子百米飞人大战中,加拿大选手本·约翰逊一举夺魁并大幅提高世界纪录。然而他的金牌仅保留了数小时,就因被查出服用禁药被取消。充满戏剧性的这次转折,极大震动了体坛,受到重视的兴奋剂检测技术随后取得巨大进步,不少知名运动员都栽倒在药检环节。

但所谓“道高一尺,魔高一丈”。药检措施越严格,兴奋剂更新换代越快。曾夺得七届环法自行车赛冠军的美国传奇车手阿姆斯特朗,因被查出长期使用违禁药物被剥夺冠军头衔。调查显示,他在药检中蒙混过关的方法就包括使用先进技术蒙蔽检测人员。例如20世纪90年代尚无任何检测手段可以检测出“促红细胞生成素(EPO)”时,他就已开始使用这种原本用于治疗贫血的药物。当检测EPO的技术出现后,他又发现小剂量静脉注射EPO而非皮下使用,会在检测中呈现阴性结果。

为躲避药检而专门研制的兴奋剂也相继出现。美国巴尔科实验室早在1984年就向专业运动员们推销特殊的“营养品”,其中包含有精心设计的新型兴奋剂THG。这种化合物在尿样检测的气相色谱气化操作中会分解成碎片,可以逃过此前所有的药检。近年来还有人提出基因兴奋剂,它仅存在于肌肉中,且与天然产物完全一样,无法通过现有的检测手段检测到,具有很高的隐蔽性。为此,2020年的东京奥运会拟引入基因兴奋剂检测。▲