南方丘陵区稻田节水增效减污灌溉技术探析

2020-01-16茅和平郭金福

茅和平,高 丛,郭金福

(三和农业灌排工程设计有限公司,江苏 无锡 214072)

1 实验背景

水稻是我国南方的主要农作物,它以耗水、耗肥为主要特点,占我国农业总耗水量的65%以上。水稻内水分中含有大量氮元素,水稻种植排水容易导致农作物氮肥流失,引起农业面源污染。因此,如何有效避免水稻农业面源污染,提高水稻的水肥利用率,是水稻高效、高产、优质生产的主要研究课题。目前,我国对水稻节水增效、减污灌溉实验研究较多,但对南方降雨量较多情况下,稻田作为一个微生态系统兼顾节水、增效、减污、灌溉的综合技术分析较少。因此在总结间接灌溉的基础上,开展水稻旱涝交替胁迫实验,对原有灌溉节水技术进行改进,严格控制田间水层指标,使灌溉方式更适用于南方的气候条件,提高我国南方水肥利用率等方面的研究工作具有十分重要的意义。本文以南方典型丘陵地区的水稻田区作为实验研究对象,针对节水增效减污灌溉技术改进后的水肥利用率、雨水利用率、面源污染控制水平等进行研究。

2 材料与方法

2.1 试验设计

试验时间在2018年7-11月期间,试验研究田区选择南方典型丘陵地区的水稻田区。一块田区长宽分别为12和6 m,在试验周围布设侧向防渗(砖砌体+2布1膜),实验水稻选择单季种植水稻,水稻种植土壤选择当地黏土,地下水的埋深设置为0.8 m。试验期间,水稻生产期的降雨量在459~513 mm之间,降雨量较多。

试验的灌溉技术和施肥方式分别为:

1) 灌溉技术。设置3个灌溉方式,常规灌溉用A1代表,间歇灌溉用A2代表,蓄雨间歇灌溉用A3代表。常规灌溉即为淹灌方式灌溉,具体的田间水层控制标准应按照当地居民水稻种植习惯操作,蓄雨间接灌溉应根据南方当地气候条件和水稻的种植特性,改变原有间歇灌溉方式,提高间歇灌溉泥层蓄雨深度,降低灌溉次数,提高水资源利用率,具体试验田区灌溉技术控制见表1。

2) 施肥方式。设置4种施肥方式,B1施肥方式为50%基肥+50%分蘖肥(2次施肥),B2施肥方式为50%基肥+30%分蘖肥+20%拔节肥(3次施肥),B3施肥方式为40%基肥+30%分蘖肥+20%拔节肥+10%穗肥(4次施肥),B4施肥方式为50%基肥,其他肥料配比按照SPAD叶绿素仪实地观测结果为肥料配比依据。施肥量标准采用浙江省的测土配方,纯氮肥用量为225 kg/hm2,P2O5用量为100 kg/hm2,K2O用量为120 kg/hm2。实验按照自由组合方式,并设置对照组(常规灌溉+2次施肥),共组合7个灌溉+施肥处理方式,每个处理方式重复3次,具体组合方式见表2。

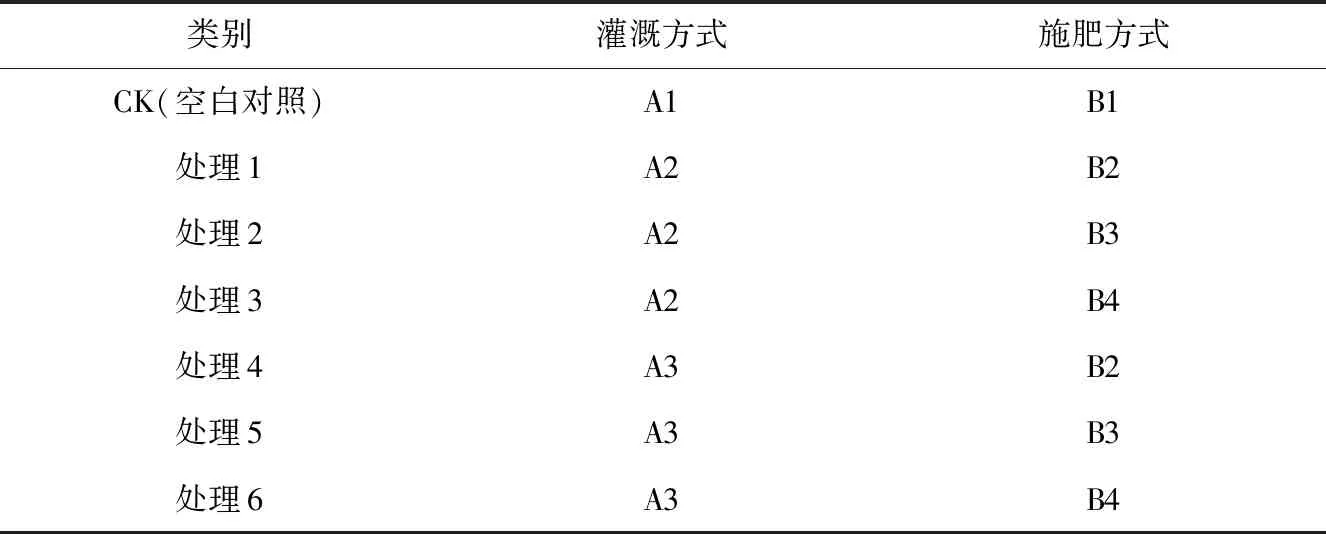

表2 灌溉+施肥试验处理方式

2.2 数据采集和数据分析方法

1) 水稻灌溉情况定额测定。在试验田区进口位置安装测量水表,对每次灌溉水量进行测量,计算水稻生长阶段的实际灌溉总用水量。试验田区渗漏水的测量使用稻田渗漏仪监测,试验田区土壤含水率使用土壤水分测定仪监测。

2) 试验田区水样采集和分析。按照试验标准在水稻生长期田区灌溉时,采取灌溉水样、排水水样、渗漏水样(渗漏液取样器),标记时间和编号。试验所得水样送至专业水质检测机构检验,总氮、氨氮、硝氮含量检验方法采用气相分子吸收光谱法检测,COD水平检验方法用重铬酸盐法检测,总磷检验方法采用钼酸铵分光光度法测定。

3) 水稻产量测定和植株分析。试验田区水稻成熟以后,进行植株采样分析,采样方法采用五点采集法,测量试验田区水稻产量。

3 结果与分析

3.1 不同水肥处理方式对水稻灌溉定额影响

试验田区水稻灌溉定额按生长阶段分为水稻泡田定额阶段和水稻本田灌溉定额阶段。据分析,水稻泡田定额阶段的主要影响因素是泡田前土壤含水量、泡田阶段的气候条件、泡田时间等,水稻泡田定额阶段基本不受水肥处理方式影响。在水稻本田灌溉定额阶段主要影响因素为灌溉方式,CK对照组在水稻本田灌溉定额阶段的灌溉量为1 801.8 m3/hm2,水肥处理在水稻本田灌溉定额阶段的平均灌溉量为1 091.0 m3/hm2,采用水肥处理后灌溉量降低了39.44%,水肥处理1,2,3(间接灌溉方式)的平均灌溉量为1 085.5 m3/hm2,水肥处理4,5,6(蓄雨间歇灌溉方式)的平均灌溉量为1 096.5 m3/hm2,不同的灌溉方式对水稻本田灌溉定额差异不明显(P>0.05)。不同水肥处理方式下的灌溉定额见表3。

3.2 不同水肥处理方式对水稻产量影响

对不同水肥处理方式下水稻产量进行统计,统计结果见表4。从表4显示的结果可以看出,CK对照组水稻实际产量为8 239.8 kg/hm2,和其他水肥处理后水稻产量相比较低(P<0.05);水肥处理1,2,3(间接灌溉方式)的水稻实际产量为9 140.2 kg/hm2,水肥处理4,5,6(蓄雨间歇灌溉方式)的水稻实际产量为9 040.9 kg/hm2,两种不同灌溉方式对比差异较小(P>0.05)。 不同施肥方式对比,CK施肥方式的水稻实际产量明显低于其他3种施肥方式,对比差异明显(P<0.05),4种施肥方式对比处理2、处理5(B3施肥方式)水稻实际平均产量最高,处理3、处理6(B4施肥方式)水稻实际平均产量次之,处理1、处理4(B2施肥方式)水稻实际平均产量靠后,但高于CK(B1施肥方式)水稻实际产量,但三者水稻实际产量对比差异不明显(P>0.05)。通过采取一定水肥控制技术可以有效提高水稻小穗分化和增加结实率,增加水稻的实粒数和比重,最终增加水稻的实际产量,但对水稻的有效穗数和千粒质量影响较小。

表3 不同水肥处理方式下灌溉定额 /m3·(hm2)-1

表4 不同水肥处理方式下水稻产量

注:*,#,&等符号代表同一列数据对比,对比差异明显(P<0.05)。

3.3 不同水肥处理方式对水稻田区水资源利用率影响

不同水肥处理方式对水稻田区水资源利用率影响分析以水稻田区雨水资源利用率和水稻田区灌溉水分生产率这两项指标进行分析,水稻田区雨水资源利用率是通过水稻生长阶段蓄积利用雨水的总量/总降雨量计算得出,水稻田区灌溉水分生产率是通过单位灌溉用水量/单位水稻产量计算得出,两项指标具体分析结果见图1。

由图1可以看出,水肥处理1,2,3(间接灌溉方式)的雨水利用率平均值为0.533%,水肥处理4,5,6(蓄雨间歇灌溉方式)的雨水利用率平均值为0.566%,两种灌溉方式的雨水利用率均高于CK雨水利用率(0.496%),对比差异明显(P<0.05),水肥处理1,2,3(间接灌溉方式)的雨水利用率高于水肥处理4,5,6(蓄雨间歇灌溉方式)的雨水利用率,对比差异明显(P<0.05)。

3.4 不同水肥处理方式对水稻田区面源污染物排放影响

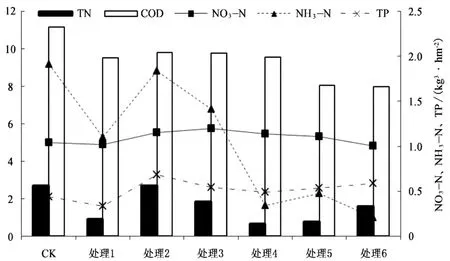

稻田在生长过程中通过排水带出的污染物是农业面源重要污染源之一,水稻田区面源污染物排放量主要受总排水量和排水质量浓度这两方面因素影响。据统计,水稻在整个生长周期共排水5次。试验计算得出,水肥处理1,2,3(间接灌溉方式)的总排水量为198 mm,水肥处理4,5,6(蓄雨间歇灌溉方式)的总排水量为196 mm,这两种灌溉方式的总排水量明显低于CK的总排水量(207 mm),对比差异明显(P<0.05)。分析不同水肥处理方式污染物含量(TN、COD、NO3-N、NH3-N、TP)见图2。

图1 不同水肥处理方式稻田水资源利用率

图2 不同水肥处理方式稻田地表排水污染物流失量

图2结果显示,水肥处理1-6的TN、COD、NH3-N各平均含量低于CK(TN、COD、NH3-N)含量,分别为47.9%,18.5%和53.3%,对比差异明显(P<0.05),其污染物减少的主要原因是水肥处理后污染物质量浓度降低;水肥处理1-6的NO3-N平均含量和CK对比不明显(P>0.05),其主要原因是氮肥主要采用尿素,尿素的主要成分是NH3-N,NH3-N转化成NO3-N需要较长时间,水中的氮肥多以NH3-N形式存在,所以其排出的含量比较大,NH3-N含量主要来自土壤,水中含量较少;水肥处理1,2,3(间接灌溉方式)和水肥处理4,5,6(蓄雨间歇灌溉方式)对比,蓄雨间歇灌溉方式除TP外,其他污染物排放量均降低,主要原因是增加了田区蓄雨深度和蓄雨时间,肥料利用率增加;4种施肥方式的污染物排放量对比,B1施肥方式(2次施肥)污染物排放量最大,B2施肥方式(3次施肥)污染物排放量最小。

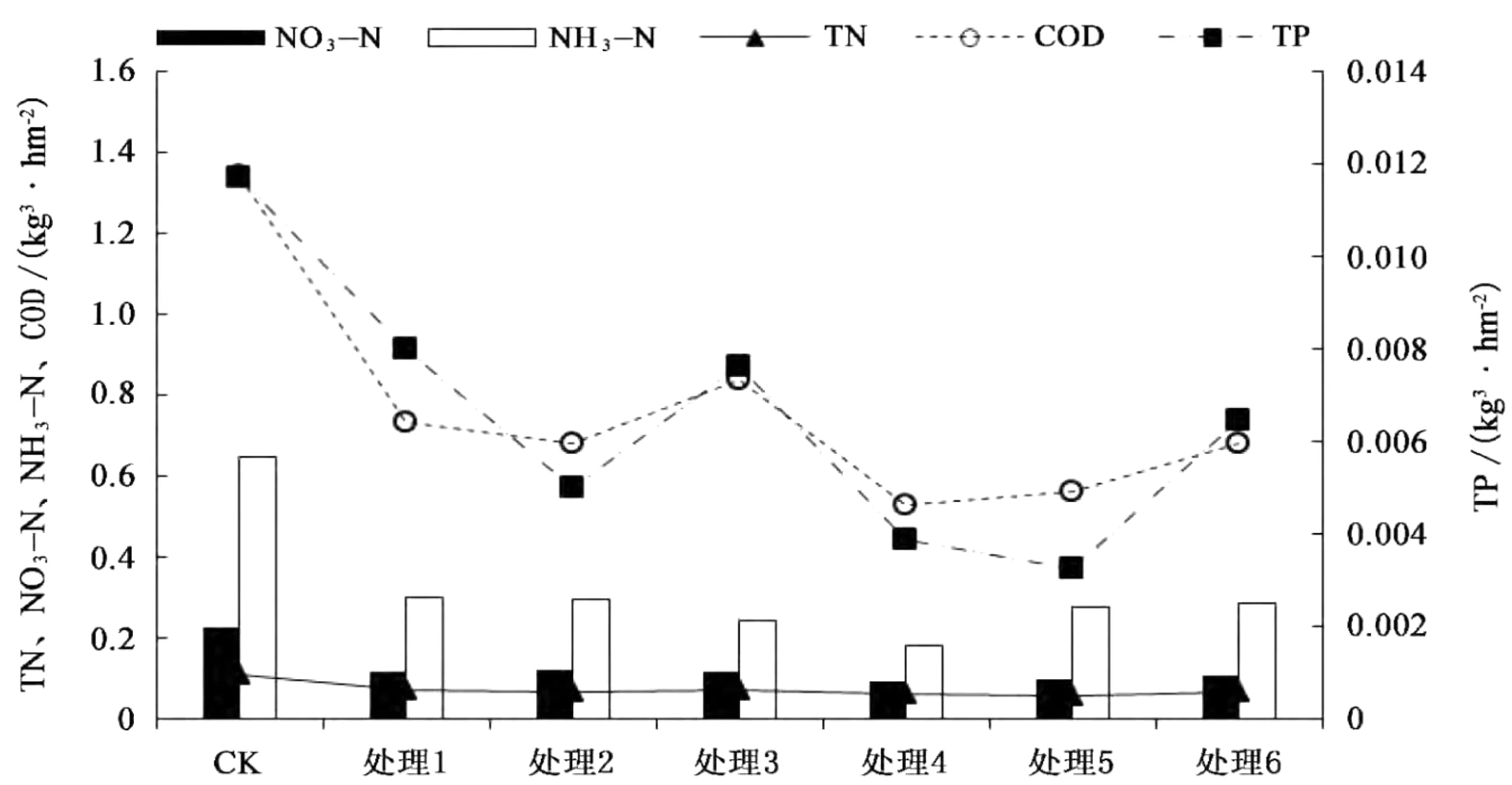

水稻生长期随渗漏水流出的污染物也是农业面源重要污染源之一,水肥处理1-6的渗漏水中TN,COD,NO3-N,NH3-N,TP各平均量相对于CK分别减排40.9%,50.1%,51.4%,59.3%和51.5%,对比差异明显(P<0.05)。水肥处理4,5,6(蓄雨间歇灌溉方式)渗漏水中TN,COD,NO3-N,NH3-N,TP各平均量相对于水肥处理1,2,3(间接灌溉方式)分别减排12.3%,21.5%,15.1%,11.3%和33.9%,对比差异明显(P<0.05),结果见图3。

图3 不同水肥处理方式稻田渗漏水污染物流失量

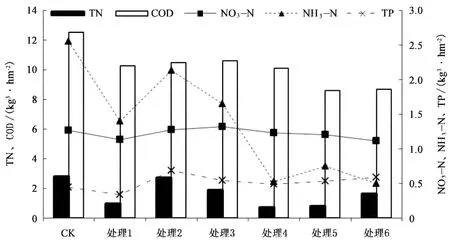

图4 不同水肥处理方式稻田各污染物排放总量

水稻田区面源污染各污染物的排放总量见图4。除TP总含量外,水肥处理1-6的TN,COD,NO3-N,NH3-N的各平均总排放量相对于CK减少47.8%,21.7%,4.5%和54.6%,差异明显(P<0.05);水肥处理4,5,6(蓄雨间歇灌溉方式)的TN,COD,NO3-N,NH3-N各平均量相对于水肥处理1,2,3(间接灌溉方式)分别减排43.3%,12.8%,4.9%和65.8%,对比差异明显(P<0.05);4种施肥方式的污染物排放量对比,B1施肥方式(2次施肥)污染物减排效果最差,B2施肥方式(3次施肥)污染物减排效果最好;实验田区水稻的TP排放主要受灌溉水量影响,受水肥处理方式影响较小;95%以上TN,92%以上COD,89%以上NO3-N,76%以上NH3-N,98%以上TP均来自地表排水。

4 结 语

通过上述试验分析,95%以上TN,92%以上COD,89%以上NO3-N,76%以上NH3-N,98%以上TP均来自地表排水;采用蓄雨间歇灌溉方式+三次施肥可以有效减少水稻种植灌溉用水,增加水稻产量、提高雨水的利用率,降低农业面源污染。