我国心血管磁共振成像三十年发展历程

2020-01-15陆敏杰赵世华

陆敏杰,赵世华

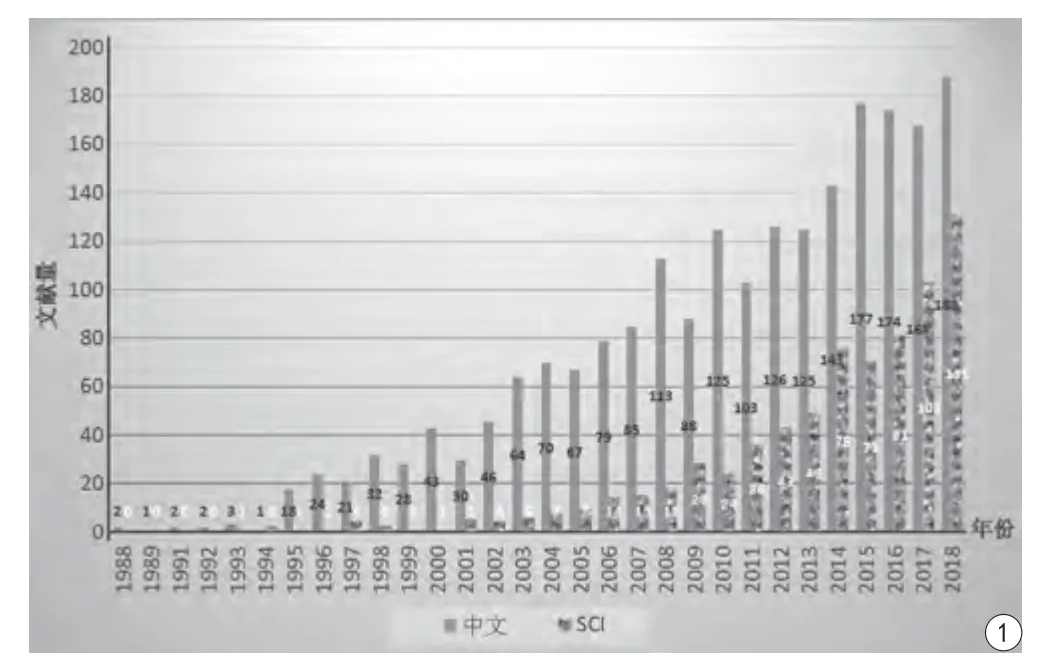

心血管磁共振(cardiovascular magnetic resonance,CMR)无创、无害,作为软组织对比度最高的心血管疾病影像学检查方法,它具有多平面、多参数、多序列、可重复、无电离辐射等优点。在心血管疾病的诊疗过程中逐渐发挥着不可替代的作用。近30年来,我国CMR从无到有,从弱到强,风雨兼程,渐渐地开创了与世界同步的康庄大道(图1)。本文将简要地阐述中国CMR 30年发展历程及代表性成果。

1 巨人的肩膀(1985年以前)

1948年毕业于原国立沈阳医学院的刘玉清,两年后来到北京成为北京协和医学院一名放射科医生。1956年中国医学科学院阜外医院组建,他成为首任放射科主任,自此开启了我国心血管放射学远行风帆。然而,在20世纪80年代中期以前,全球心血管影像技术并不发达,而我国在当时的特定历史条件下,无论是医疗设备还是技术水平都是相对落后,心血管疾病成像技术基本上依靠一张X光片独步天下。当时超声和核医学刚刚萌芽,心血管CT和磁共振尚未发展,在如此恶劣的条件下,刘玉清教授不畏艰辛,敢为天下先,砥砺前行,为事业、为病人,为了放射科鞠躬尽瘁,紧密结合临床,引领团队从心血管造影入手,造就了中国放射学一片蓝天,不仅为我国放射介入奠定了坚实基础,也为未来以CT和MRI为代表的新技术发展积蓄了能量。

2 CMR成长期(1985-2000年)

1985年底,南方医院黄其鎏教授引进并启用了国内第一台磁共振成像扫描仪(TOMIKON BMT 1100型全身MR扫描机),掀开了我国磁共振成像应用的新篇章,并在张雪林教授的协助下开展了心肌梗死的实验与临床应用研究。阜外医院刘玉清院士团队应用永磁型0.3 T (Fonar β-3000) MRI扫描机于1997-2000年,在CMR领域发表论著近10篇。解放军总医院高元桂教授于1993年出版《磁共振成像诊断学》,重点阐述了CMR的临床应用。在此期间,全国各地也陆续开展了相关研究与工作。1988年,上海医学科学技术情报研究所的夏宗织[1]发表了关于CMR的评述。1989年,同济医科大学曾仁端[2]发表了第一篇原创CMR中文期刊论文,报道了与心电图导联同步的新型磁共振成像技术即心电图门控磁共振成像(electrocardiogram gated cardiac magnetic resonance,ECG-G-CMR)。1990年,上海医科大学附属儿科医院齐建华等[3]发表了心血管磁共振成像综述。1997年首都医科大学宣武医院李坤成等[4]通过24例心肌梗死后室壁瘤患者,报道了室壁瘤的MRI特点。1999年,广西医科大学第一附属医院陈翰高等[5]利用20例正常人心脏,通过cine MRI进行了结构与功能评估。1999年阜外医院赵世华教授获得了国家自然科学基金资助的国内心血管磁共振首个国家级科研项目。在2000年,我国心血管磁共振生根发芽、茁壮成长,这也预示了未来CMR技术将在国内乃至国际心血管病研究中画上浓墨重彩的一笔,书写新时代的传奇。

3 CMR快速发展期(2001-2010)

进入21世纪,中国CMR研究紧随国际形势发展,通过引进、消化与吸收,开始进入快速发展期,开展了一系列基于心脏结构、功能与组织学的相关研究。北京安贞医院张兆琪教授团队应用德国Siemens Sonata 1.5 T超导型等MR扫描仪,在国内开展了包括缺血性心脏病[6]、心肌病[7]及大血管[8]临床研究。Wang等[6]通过11例心肌梗死患者,在国际上较早报道了CMR在评估心肌梗死程度与范围的临床研究。He等[7]首次报道了磁共振延迟强化评估肥厚型心肌病的心肌纤维化。国内其他单位也顺应临床需要,开展了一系列的临床应用和相关的基础研究[9-10]。杨志刚团队通过49例二尖瓣关闭不全患者,在国际上首次报道了磁共振在二尖瓣病变中的应用价值,发现磁共振与超声心动图相比具有非常好的一致性[10]。Liang等[9]对比MRI与B超、X线血管造影检查,结果表明MRI对于深部大血管结构畸形的显示更具优势,对解剖形态如管腔狭窄的显示优于X线血管造影检查,可同时显示病变范围、程度及肥厚的肌壁。东南大学滕皋军、居胜红教授开展了磁共振分子影像学实验性研究[11-13]。阜外医院赵世华教授团队进行了一系列的心血管磁共振基础[14]与临床研究[15-16]。2003年赵世华团队在国内首次成功制作了冬眠心肌动物模型并通过多巴酚丁胺磁共振成像进行评估[14]。2006年,阜外医院陆敏杰等[16]回顾性分析了27例致心律不齐性右室型心肌病患者的磁共振图像,显示MRI检测的心脏形态、整体与局部心功能、心肌首过灌注及延迟强化等对疾病的诊断和预后评价具有重要价值。2009年Liu等[15]以核素为金标准,通过34例陈旧性心肌梗死磁共振延迟强化成像,发现磁共振钆对比剂延迟强化(late gadolinium enhancement,LGE)检测心肌瘢痕与99mTc-sestamibi和18F-FDG SPECT具有良好的一致性。

图1 30年来(1988-2018)中国关于CMR研究的文献年发表量Fig. 1 The annual number of published articles in china about CMR in the past 30 years.

回首10年的研究历程,毋庸置疑,CMR显示心血管及其毗邻结构的重要价值已被大量研究验证。这些卓有成效的工作为我国心血管磁共振国际化发展道路奠定了基础。当然,这期间国内并未实现对速度编码MRI、腺苷药物负荷等成像技术的系统化研究,对实现绝对定量评价心脏功能、探索CMR在疾病诊断、治疗及预后中的重要价值还有待发展。

4 CMR迅猛发展期(2011年至今)

2010年以来,全球心血管磁共振步入井喷期,我国心血管磁共振也进入迅猛发展阶段。阜外医院作为国家心血管病中心,构建了全球最大的单中心数据库,数量近50 000例,涵盖各类心血管疾病,对比心脏移植,其诊断准确性可达95%。对比国外注册研究,该中心的肥厚型心肌病和扩张型心肌病占比最高,进一步将为引领全球非缺血性心肌病奠定基础。四川大学华西医院、上海仁济医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、江苏省人民医院等紧密结合临床,充分发挥了磁共振指导价值。中国科学院自动化研究所田捷教授、中国科学院深圳先进研究院郑海荣教授、清华大学生物工程所苑纯、李睿教授、北京大学高家红教授等,在序列开发和影像组学等医工结合领域成绩斐然。

4.1 CMR技术及参数

4.1.1 对比剂增强磁共振成像及钆对比剂延迟强化

2012年,阜外医院万俊义等[17]综述了LGE评价心脏结构、功能、心肌灌注和存活心肌的临床意义。2013年,Yan等[18]在Circulation子刊上发表的论文包括71名青少年肥厚型心肌病(hypertrophic cardiomyopathy,HCM)患者,显示在儿童患者中LGE的发生率为73%,进一步显示LGE与HCM患儿的不良预后事件相关。2018年,Fan等[19]发表的论文通过对比运动校正平衡稳态自由进动的相位敏感反转恢复序列和常规节段法快速小角度相位敏感反转恢复序列LGE图像,结果显示前者图像的信噪比、对比信噪比、整体图像质量和定量评估LGE的结果均较后者更佳,且对于存在心律失常或屏气不佳的患者人群其能够显著降低图像误差,使LGE-CMR的适用人群进一步扩大,提示是一种可行、稳健、可广泛使用的LGE成像技术。

4.1.2 相位对比磁共振成像

20年前,随着利用速度-相位移动的比率关系定量测量血流速度的相位对比磁共振成像(phase contrast magnetic resonance imaging,PC-MRI)技术出现,进一步提高了磁共振血流技术的准确性。2016年Li等[20]发表了研究肺动脉高压患者PC-MRI血流特征的SCI论文,结果表明由PC-MRI测得的肺动脉正向血流量、净正向血流量均与三尖瓣环收缩期位移呈正相关,与肺血管阻力、N-脑钠肽呈负相关。此外,肺动脉前向血流量、肺动脉净前向血流量、主动脉前向血流量、主动脉净前向血流量均与右室心搏量呈显著正相关。2017年,Sun等[21]发表研究论文采用无需心电图门控和呼吸门控的二维实时PC-MRI技术,即基于新型低秩模型探测流量补偿和流量编码图像序列之间的时空相关性进而实现图像重建。该技术可在较高的时间及空间分辨率下的评估不同心动周期内的血流变化,对于评价心律失常、心衰患者的心脏病理生理改变具有重要的应用价值。

4.1.3 特征追踪心脏磁共振

作为一种新型磁共振图像后处理技术,2016年四川大学华西医院的刘红等[22]对汉族健康人群的左心室心肌应变正常值范围进行了研究,并探索性别和年龄对心肌应变的影响。2019年广西壮族自治区人民医院杨映霞等[23]利用特征追踪心脏磁共振(feature tracking cardiac magnetic resonance,FT-CMR)定量评价63名中国正常志愿者的左心房功能评估,结果显示左心房射血分数与应变之间呈正相关,成功地将FT-CMR技术拓展应用到心房功能评估。2018年Wang等[24]发表的SCI文献提出受软件固有算法的限制,FT-CMR在评价节段性心肌应变时的重复性还待进一步提高。

4.1.4 T1 mapping及细胞外体积

由于LGE成像在扩散性心肌病变的评估中的限制,无法检测到心肌的早期病变。随着T1 mapping及细胞外体积(extracellular volume,ECV)定量技术的发展,2013年,心脏磁共振学会及欧洲心脏病学会磁共振组发表T1 mapping和ECV的专家共识。同年,阜外医院Lu等[25]发表了SCI论文,通过与LGE对比,评价T1 mapping检测HCM患者左室心肌纤维化的价值,研究发现T1 mapping的受试者工作特征曲线下面积更大,提示其对弥漫性纤维化的探测能力优于传统LGE成像。2017年Shang等[26]发表的SCI论文提出利用钆对比剂增强前后的T1值及ECV量化心肌细胞外基质容积,结果显示ECV与糖尿病持续时间呈正相关,与左室舒张功能呈负相关,提示T1 mapping对于糖尿病性心肌病的早期诊断和病程评估具有重要价值。此外,2017年阜外医院Wang等[27]发表在European Radiology的论著报道了高血压患者ECV增加与左室重塑的相关性。研究表明整体ECV与左室射血分数和左室肥厚显著相关,且ECV可以在LGE出现之前识别左室心肌异常。2018年,四川大学华西医院Liu等[28]发表的SCI文献研究结果显示,不仅LGE和T1 mapping图像在测量急慢性心肌梗死面积之间有良好的一致性,且T1 mapping在鉴别急慢性心肌梗死方面有很大的潜力,可作为LGE技术的替代方法。

4.2 临床应用

2009年北京宣武医院Yang等[29]发表在JACC的论文对比研究了69例疑似冠心病患者的3.0 T全心冠脉MRI,结果显示与金标准有创冠状动脉造影对比,全心冠脉磁共振血管成像(magnetic resonance angiography,MRA)技术诊断冠脉显著狭窄的敏感性、特异性和准确性均较高。2013年,阜外医院Lu等[30]发表在JACC影像子刊的研究首次发现了扩张型心脏病中脂肪沉积,发现扩张型心脏病患者中脂肪沉积率达到了12.9%,且脂肪沉积程度与瘢痕体积、左室射血分数、左室舒张末期容积指数和左室收缩末期容积指数均相关。2016年Wu等[31]发表在European Heart Journal影像子刊的论文对心电图图胸前导联存在无明显原因的巨大T波倒置而心尖壁厚小于15 mm的患者进行了详细研究,首次提出了这可能是一种早期或隐匿型的心尖肥厚型心肌病。2016年,Lu等[32]发表关于超声心动图和CMR在梗阻性HCM患者酒精室间隔消融术疗效预测的研究,发现CMR成像要比超声心动图更能准确地预测疗效并提出了相关阈值,研究结果有望填补现有指南空白。2018年He等[33]发表在Radiology有关自动导航下对比增强冠状动脉3.0 T冠脉MRA的诊断效能。同年,Lin等[34]在JCMR发表的研究发现在LGE阴性的心肌淀粉样变患者的心肌T1和ECV均显著增加,且LGE(+)和ECV≥44.0%是患者死亡的独立危险因素。2018年,北京安贞医院Liu等[35]的研究首次证明了通过冠状动脉粥样硬化T1加权像检测到的冠状动脉高信号强度斑块与斑块内出血相关,经过组织病理学验证具有极高的准确性,提示该技术可用于冠状动脉粥样硬化在体评价的潜在作用。

2011年阜外医院赵世华[36]主编的《心血管病磁共振诊断学》对国内心血管磁共振临床应用与普及起到了巨大的推动作用,被誉为是本专业的经典之作。2015年,在中华医学会心血管病学分会、中国医师协会心血管内科医师分会以及中华心血管病杂志组织下,赵世华主持制定了《心肌病磁共振成像临床应用中国专家共识》[37],这一共识的发表对CMR在中国的规范化应用与推广意义重大。

综上,CMR在各种心血管疾病诊治中显示出越来越重要的价值。随着磁共振软硬件技术的发展,基本实现了CMR“一站式”多参数成像检查,即通过磁共振电影技术、首过灌注、LGE、心肌扩散张量成像、磁共振波谱成像、T1 mapping和ECV的测定等技术手段可以完成对心脏大血管从宏观形态、心功能变化、心肌微循环,到心肌纤维排列、心肌纤维化等微观结构等方面的定性和定量评估,从而实现对心血管疾病的诊断、危险分层及预后的全面评估。

5 总结与展望

限于篇幅所限,尚有很多优秀的研究本文未能囊括,但是中国CMR事业风雨30年,中国学者秉承着砥砺前行、不断进取、开拓创新的精神,逐渐走向世界CMR发展的前列却是班班可考。毋庸置疑,我国CMR基础与临床研究发表的高质量文章越来越多,研究方向越来越丰富,尤其在影像学检查与临床实践的结合方面,基于广泛的受试人群和详尽的数据分析,CMR在病毒性心肌炎、各种心肌病、肺动脉高压、心肌梗死、先天性心脏病、大血管疾患等各种心血管疾病中的临床意义和预后价值的判断方面取得丰富的研究成果,必将进一步推动了临床指南的更新和优化。

“没有全民健康,就没有全面小康”,习总书记关于健康中国建设的这一重要论述,赢得全社会强烈共鸣。回应民生期盼,把握时代脉搏。从印发《“健康中国2030”规划纲要》,到发布《健康中国行动(2019-2030年)》,党的十八大以来,政府更加大力扶持医学事业发展的决心和意志有目共睹。因此,虽然有些心血管磁共振技术还未在临床广泛应用,但未来中国CMR的发展一定会创造更多可能,获得更大突破。

利益冲突:无。