室内空气环境中甲醛标准溶液的筛选比对和确定

2020-01-15孔兰芬陈姗姗李圭潘晓花何瑞顶

孔兰芬,陈姗姗,李圭,潘晓花,何瑞顶

(国投工程检验检测有限公司 云南 昆明 650032)

0 引言

经济的快速发展,带动了人们对物质和精神生活的更高追求,人们对自身的身心健康更是关切。空气质量的好坏直接影响人们的身心健康。室内环境是人们生活、工作的主要场所,人们的一生至少有一半的时间在室内度过,若长时间暴露在污染的室内空气环境中,对人体危害很大。甲醛是一种无色,具有强烈刺激气味且易溶于水的气体,会对呼吸系统、循环系统造成不同程度的毒害[1],严重会引发鼻炎、肿瘤[2];甲醛对婴幼儿的危害更强[3]。我国法律明确规定民用房等Ⅰ类建筑室内空气甲醛含量不超过0.08 mg/m3,办公楼等Ⅱ类建筑室内空气甲醛含量不超过0.1 mg/m3[4]。所以,在工程验收过程中,甲醛含量的测定准确度尤显重要。而甲醛含量的准确测定,标准溶液的选择和确定至关重要。本文采用酚试剂分光光度法对不同来源的甲醛溶液进行了考察。结果表明,直接采用有明确浓度且有证书的甲醛标准溶液比需标定的分析纯甲醛溶液更简单快捷,准确度更高,这将为今后测定并控制空气环境中甲醛含量提供参考。

1 材料

实验场地:门窗完好且室内面积不足50m2的房间一间。

仪器:大型气泡吸收管(正元):出气口内径为1mm,出气口至管底距离等于或小于5mm;VT510C 型恒流采样器(江苏京典自动化科技有限公司):流量范围0~1L/min,流量可调,恒流误差小于±5%设定值;具塞比色管:10mL;VIS-723N 型分光光度计(北京瑞利分析仪器公司)。

试剂:酚试剂为分析纯[C6H4SN(CH3)C:NNH2·HCl,简称MBTH](东京化成工业株式会社,含量>98.0%),硫酸铁铵为分析纯(北京北化精细化学品有限责任公司,含量≥99.0%),盐酸为分析纯(西陇化工股份有限公司,含量为36%~38%),碘化钾为分析纯(国药集团化学试剂有限公司,含量≥99.0%),碘为分析纯(西陇化工股份有限公司,含量≥99.8%),氢氧化钠为分析纯(西陇化工股份有限公司,含量≥96.0%),硫酸为分析纯(重庆川东化工(集团)有限公司,含量≥95.0%),硫代硫酸钠标液(深圳市博林达科技有限公司,0.1 mol/L),可溶性淀粉为分析纯(国药集团化学试剂有限公司),水杨酸为分析纯(天津市风船化学试剂科技有限公司,含量≥99.5%),甲醛溶液为分析纯(西陇科学股份有限公司,甲醛含量为37%~40%,此溶液标记为1 号溶液,以下同),甲醛标准溶液(广州臻萃质检技术服务有限公司,1mg/mL,此溶液标记为2 号溶液,以下同)。

吸收原液(1.0g/L):称取0.1g 酚试剂于100mL容量瓶中,加水溶解,定容至刻度,摇匀,即得。

吸收液(0.05 g/L):量取吸收原液5mL,加95mL水,摇匀即为吸收液,使用前配制。

盐酸溶液(0.1mol/L):称取含量为36%~38%的盐酸0.9146g 于250mL 容量瓶中,加水定容至刻度,摇匀,即得。

硫酸铁铵溶液(10g/L):称量1g 硫酸铁铵于100mL 容量瓶中,用0.1mol/L 盐酸溶解,并定容至刻度,摇匀,即得。

碘溶液(0.1mol/L):称取4 g 碘化钾,溶于2.5mL水中,加入1.27g 碘,待碘完全溶解后,转移至100mL 棕色容量瓶中,用水定容至刻度,摇匀,即得。

氢氧化钠溶液(40g/L):称取4g 氢氧化钠于烧杯中,用水溶解后,转移至50mL 容量瓶中,用水定容至刻度,摇匀,即得。

硫酸溶液(0.5mol/L):量取1.4mL 浓硫酸于50mL 容量瓶中,缓慢加入水,冷却后,稀释至刻度,摇匀,即得。

淀粉溶液(5g/L):将0.5g 可溶性淀粉,用少量水调成糊状后,再加入100mL 沸水,并煮沸2~3min 至溶液透明。冷却后,加入0.1g 水杨酸保存。

2 方法

2.1 仪器条件

恒流采样器流量设置为0.5 L/min,吸收液5mL,采气体积10L,采气时间20min,分光光度计设置波长为630nm,用1cm 比色皿,以水作参比,测定吸光度。

2.2 甲醛标准储备液的配制

取1 号溶液2.8mL 放入1L 容量瓶中,加水稀释至刻度。此溶液1mL 约相当于1mg 甲醛,其准确浓度需用碘量法标定[5](具体标定方法参照GB/T 18204.2-2014)。最终标定的甲醛标准储备溶液浓度为0.975mg/mL。作为1 号标准储备溶液。

2 号溶液可直接视为标准储备溶液。作为2号标准储备溶液。

2.3 甲醛标准溶液的配制

分别精确移取1 号标准储备溶液1.03mL,2号标准储备溶液1mL 于100mL 容量瓶中,并用水稀释至刻度,摇匀,得10μg/mL 甲醛标准溶液,然后取该溶液10mL 于100mL 容量瓶中,加入5mL 吸收原液,用水定容至100mL,放置30min后,得1μg/mL 标准溶液。

2.4 采样

采样前,按照GB 50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》将门窗关闭1h。门窗关闭1h 后,在房间内将5mL 吸收液装入气泡吸收管,以0.5L/min 流量采样20min,采集体积为10L,并同时记录采样点的温度和大气压力。

2.5 样品测定

将按2.4 采集到的样品溶液全部转入比色管中,用少量吸收液洗吸收管,合并使总体积为5mL,往比色管再加入0.4mL 硫酸铁铵溶液,摇匀,放置15min,在630nm 波长下,用1cm 比色皿,以水作参比,测定样品吸光度。

3 结果

3.1 线性关系比对

取10mL 具塞比色管,按表1 分别移取2.3 中所配制的1μg/mL 甲醛标准溶液制备1,2 号类甲醛标准系列溶液。

表1 甲醛标准系列

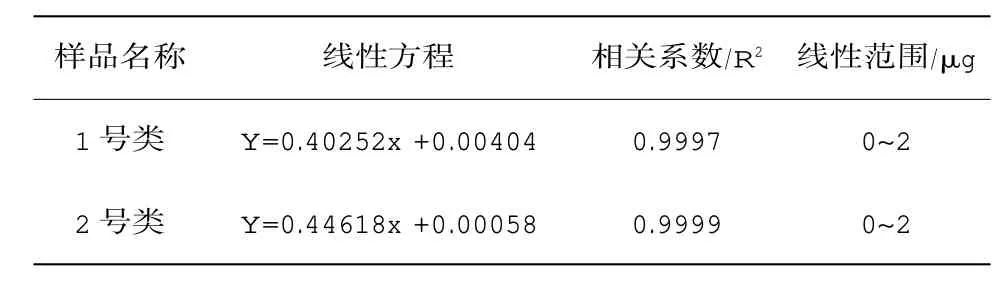

在上述各标准溶液中加入0.4mL 硫酸铁铵溶液,摇匀,放置15min,在630nm 波长下,用1cm 比色皿,以水作参比,测定样品吸光度,以甲醛含量为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线,并计算回归线斜率,以斜率倒数作为样品测定计算因子。得到线性回归方程及相关系数见表2。相关的线性范围也一并列于表2 中,从表中可以看出,用1、2 号标准溶液所绘标准曲线均有良好的线性关系,满足样品的定量测定,但2号标线的线性相关性比1 号的稍好。

表2 线性方程、相关系数及检出限

3.2 重复性实验

按3.1 表1 的方法配制甲醛含量为1μg 的溶液6 份,并按3.1 中的操作步骤进行测定,测得的甲醛含量见表3。

用1、2 号类所制标准曲线分别定量的甲醛含量的RSD 值分别为1.3%、1.2%。表明2 号标线定量的重复性更好。

表3 重复性试验结果

3.3 回收率实验

在选择的房间内将门窗关闭1h 后,将预先准备好的装有5mL 吸收液的8 只气泡吸收管放在恒流采样器上,并分成两组,分两次按2.4 对房间内空气进行样品采集,将采集到的样品全部转入比色管中,第一组样品中,留1 份做空白,其它3 份分别加入1μg/mL 标准溶液0.6mL,按2.5 反应并测定,第二组样品也同第一组同样制备并测定。用1 号标线测定并计算得平均回收率为90.6 %,用2 号标线测定并计算得平均回收率为99.4%(见表4),说明用2 号标线定量的准确度高于1 号的。主要原因是1 号溶液需要标定,而标定过程中增加试剂的称量、配制、滴定等步骤,增加步骤越多,引起不确定度的因素也增加,导致误差更大。

表4 回收率试验结果

3.5 样品测定结果

从上述实验比对可以看出,用2 号标线进行定量的结果准确度更高,所以后期样品测定中用2 号标线进行定量。

按2.4,2.5 的方法分别对10 个项目点(包括Ⅰ类建筑5 个,Ⅱ类建筑5 个)进行了样品采集并测定,Ⅰ类建筑的5 个项目包括幼儿园、学校教室、宿舍,住宅,医院病房,检测结果在0.04 ~0.07mg/m3范围内,小于《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010(2013 年版)规定的“Ⅰ类民用建筑工程”室内环境污染物浓度限量0.08 mg/m3,符合验收要求。Ⅱ类建筑的5 个项目包括机场等候室、商场、宾馆等,有4 个项目的检测结果在0.02~0.03 mg/m3范围内,小于“Ⅱ类民用建筑工程”室内环境污染物浓度限量0.1 mg/m3,符合验收要求。另外1 个项目为宾馆中餐厅,甲醛检测结果为0.15 mg/m3,超出了限量要求,已通知该单位后期尽量多开门窗、种植盆栽等措施进行改进,之后再进行复测直至结果小于0.1 mg/m3以通过验收。

4 结论

此文主要是在标准《公共场所卫生检测方法第2 部分:化学污染物》GB/T 18204.2-2014 的基础上,通过对分析纯甲醛溶液和甲醛标准溶液制作标准曲线,考察其线性关系、重复性、加标回收率试验进行比对,结果发现,采用带证书,在保质期内有浓度的甲醛标准溶液比用分析纯的甲醛溶液定量更准确、且该方法操作简便、快捷、重复性好、准确度高,也因甲醛标准溶液不像分析纯的甲醛溶液需要标定,省去了包括碘化钾、碘、氢氧化钠、硫酸、硫代硫酸钠、可溶性淀粉、水杨酸等标定中需要购买的试剂,因此更为经济实惠。这为今后标准规范的改进和工程项目验收中测定并控制甲醛含量提供了参考。