核酸适配体光学生物传感器在卡那霉素检测中的研究进展

2020-01-14吴亚徐智辉张彪赵冬芳曹文欣张兴平

吴亚 徐智辉 张彪 赵冬芳 曹文欣 张兴平

(长江大学生命科学学院,荆州 434025)

卡那霉素是一种氨基糖苷类抗生素,由于其水溶性强、抗菌谱广、对革兰氏阴性菌的作用强而持久、价格便宜和用药方便等优点,作为兽药和饲料添加剂被广泛应用[1-2]。但如果剂量过大就会大量残留在动物体内,进而通过食物链富集进入人体,引发耳毒性、肾毒性等毒副作用,对神经肌肉接头产生阻滞作用,引起过敏反应等,严重时会致人死亡[3-4]。欧盟、中国、日本等国家明确规定了动物源食品中抗生素的最大残留量(MRLs)≤200 μg/ kg[5-6]。因此,为预防过量卡那霉素残留进入人体,保障食品安全和人体健康,迫切需要高效、简单、灵敏的卡那霉素残留检测方法,进一步提高动物源性食品的安全性。

传统的卡那霉素检测方法包括高效液相色谱法(High performance liquid chromatography,HPLC)[7]、高效液相色谱-质谱法[8]、酶联免疫吸附测定[9]、电化学法[10]及毛细管电泳法[11]等。其中,酶联免疫吸附测定(Enzyme linked immunosorbent assay,ELISA)使用最为广泛,这种方法基于抗原抗体的吸附效果。但卡那霉素是半抗原物质,因而效果依赖于抗体的品质变化,且抗体不易操作、容易失活[12]。高效液相色谱-质谱法可以对卡那霉素进行精密检测,但检测前复杂的操作步骤,极大的限制了该类方法的使用。电化学法检测成本低、易微型化和容易实现在线监测,但由于容易受到基质的干扰且电极的修饰比较复杂,因而存在一定的局限性。毛细管电泳法分离效率高、分离速度快、样品及试剂消耗少,但由于毛细管进样量少,使光路太短,导致制备能力差,灵敏度较低(表1)。基于上述传统方法的不足,因而大量开发基于核酸适配体的生物传感器(Biosensor),以满足人们对卡那霉素的检测。生物传感器是一种对生物物质敏感并将其浓度转换为光信号、电信号进行检测的仪器。目前已经开发出了基于电子[13]、电化学[14]、核磁共振[15]和光学传感[16]等方法检测抗生素和有毒有害物质。本文将着重介绍核酸适配体光学生物传感器在卡那霉素检测中的研究进展。

1990 年,Szostak 和Gold 等首次提出了核酸适配体(Aptamer)这一概念[17-18]。核酸适配体是一段能够折叠成独特二级或三级结构的同时能特异性地识别目标物的单链DNA 或RNA,通常利用体外筛选技术指数富集的配体系统进化技术(Systematic evolution of ligands by exponential enrichment,SELEX),从核酸分子文库中得到的寡核苷酸片段。由于核酸适配体具有特异性高、稳定性好、容易修饰等特点,目前被广泛应用于食品和环境监测、蛋白质监测等领域,基于核酸适配体的生物传感器成为当前检测技术的前沿研究热点之一[19-20]。2011 年,Song 等[21]成功筛选到了特异性结合卡那霉素的核酸适配体。

光学生物传感器利用被测物质与探测试剂反应后引发的光信号作为探测基础,由于其简便、灵敏度高、响应快的特点而被广泛应用于生物医药以及食品检测行业。本文根据其反应机制不同,将光学核酸适配体传感器分为以下几类:基于比色法检测卡那霉素的核酸适配体传感器、基于荧光法检测卡那霉素的核酸适配体传感器和基于化学发光法检测卡那霉素的适配体传感等3 大类。本文主要针对这3 类核酸适配体传感器进行总结与分析,旨在便于人们更多的了解光学核酸适配体传感器在卡那霉素检测中的应用特点和发展现状。

1 基于比色法检测卡那霉素的核酸适配体传感器

比色法(Colorimetry)是通过比较或测量有色物质溶液颜色深度来确定待测组分含量的方法,由于成本低廉、方便快捷以及肉眼可观察等优点而被广泛使用[22]。纳米金离子(AuNPs)由于其距离依赖的光学性质,因而在比色法传感器中受到了极大的关注[23]。另一类适配体比色传感是基于各种酶或模拟酶的催化显色反应,此类适配体传感器不仅具备肉眼可见的检测结果,其中酶促催化的信号放大效应可以获得更高的灵敏度[24]。

1.1 基于纳米金离子聚集显色反应

表1 传统检测方法优缺点比较

2011 年,Song 等[21]设计了一款基于纳米金离子的比色法检测卡那霉素的传感器,该传感器原理如图1-A 所示。核酸链可与纳米金离子特异性结合,使其不受NaCl 诱导的聚集而变色。加入卡那霉素之后,核酸适配体与卡那霉素结合,纳米金离子由于聚集从红色变为紫色,再对其颜色变化进行分析,可得到关于卡那霉素的浓度曲线。该传感器检测限为25 nmol/L,该方法操作简便,无需标记,但检测限偏高。2015 年,Xu 等[25]设计了一种基于纳米银离子(AgNPs)比色法检测卡那霉素。检测原理与其类似,其检测范围为0.1 μmol/L-1.24 μmol/L,检测限为5.36 nmol/L。该方法相对于纳米金离子,成本更低,且有更高的消光系数,因而最近被广泛用作比色传感系统。

2017 年,Lai 等[26]设计了一种基于卡那霉素与壳聚糖之间的氢键识别检测卡那霉素的方法,该传感器原理如图1-B 所示。壳聚糖表面具有氨基,可以通过静电作用与带负电荷的AuNPs 结合。此时加入卡那霉素,它可通过氢键相互作用与壳聚糖结合,从而导致AuNPs 相互交联,颜色由酒红变为蓝色。其检测范围是0.01 μmol/L-40 μmol/L,检测限是8 nmol/L。该方法操作简单,在实际样品中检测偏差较小,且检测效果肉眼可直接观察,具有很好的可行性,但由于其缺少信号循环放大过程,导致检测限偏高。Xu 等[27]设计了一种利用杂交链反应辅助信号放大的方法来检测卡那霉素的新方法。该方法中存在3 个可特异性吸附于AuNPs 上并具有黏性末端的DNA 片段,体系中不存在卡那霉素时,纳米金离子由于与DNA 链结合而避免其聚合,不会发生变色反应。当体系存在卡那霉素时,适配体DNA 片段与其结合,新暴露的DNA 片段引发一系列的杂交链反应,产生大量双链DNA,此时加入NaCl,导致双链DNA 与纳米金离子相互排斥,纳米金离子聚集而变为蓝色。该方法检测范围为1 μmol/L-40 μmol/L。

1.2 基于各种酶或模拟酶的催化显色反应

在复杂的生物流体中,纳米金离子存在非特异性聚集变色,这对于其比色法检测仍然是一个不小的挑战。2012 年,Sharma 等[28]利用了金纳米粒子自身具有过氧化氢酶活性开发了一种超快速和高灵敏度的“关闭/开启”生物传感方法检测卡那霉素,该传感器原理如图2-A 所示。纳米金离子能催化无色底物3,3′,5,5′-四甲基联苯胺(Tetramethylbenzidine,TMB)氧化成紫红色-蓝色产物。该实验先将卡那霉素适配体与纳米金离子结合,当体系不存在卡那霉素时,纳米金离子因被核酸链包裹无法发挥其氧化作用;当体系存在卡那霉素时,核酸适配体与其结合,纳米金离子将TMB 氧化为TMBox,再通过将纳米金离子的过氧化物酶样活性变化转化为卡那霉素浓度的变化,最后,得出该传感器检测范围1 nmol/L-100 nmol/L。该方法相较于传统方法,避免了纳米金离子的非特异性聚集变色而导致的误差,具有简单、高效的特点。

图1 基于纳米金离子聚集显色反应原理图

2019 年,Chen 等[29]结合核酸外切酶Ⅲ对其检测信号进行循环扩增,从而达到高效检测卡那霉素的目的。该方法的原理如图2-B 所示,S1为G-四链体,具有DNAzyme 序列(具有催化功能的DNA 分子),S2为卡那霉素核酸适配体,S2与S1可以配对结合从而抑制其催化活性,使其进入“信号关闭”状态。当加入卡那霉素时,卡那霉素与核酸适配体S2结合,释放的S1恢复DNAzyme 活性,呈现“信号开启”状态,结合血红素将TMB 氧化变色,通过颜色变化得到卡那霉素浓度曲线。如果没有核酸外切酶Ⅲ的介导,仅仅只有一定量的卡那霉素与一定量的适配体结合,释放的S1是一定的,产生的信号也是一定的。但是如果加入了外切酶Ⅲ的介导,S1的量便会增加。此时卡那霉素适配体可与其互补序列S3结合,核酸外切酶Ⅲ可从双链DNA 3′末端进行剪切,适配体被破坏导致卡那霉素释放,卡那霉素又重新与核酸适配体S2结合,使得S1链不断被积累,从而达到信号循环放大效果,实现了对卡那霉素的超灵敏检测。该方法检测范围0.21 pmol/L-20.62 nmol/L,检测限为0.093 pmol/L,该方法优点是无需特异性标记,且对其信号有循环扩增,与常规方法相比灵敏度得到了极大的提高。Cui 等[30]也采用类似的双缺口酶信号放大方法设计了一种传感器,利用G-四链体与血红素结合将2,2′-联氮-双-3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸(ABTS2-)氧化为ABTS1-的颜色变化来对卡那霉素进行检测,该方法有效的减少了G-四链体自身组装的背景信号,检测限低至14.7 pmol/L。

图2 基于各种酶或模拟酶的催化显色反应原理图

基于比色法检测卡那霉素的核酸适配体传感器成本低,操作简便,并且检测效果肉眼直接可见,且大部分都是基于纳米金离子的聚集显色效应实现对卡那霉素的检测分析,另一部分是基于各种酶的催化显色反应,利用酶切进行信号循环扩增,从而实现了对卡那霉素的精准检测。由于金纳米粒子对盐离子的耐受性较差,且模拟酶对检测条件也要求较高,因而这类方法也存在一定的局限性。

2 基于荧光法检测卡那霉素的核酸适配体传感器

带有荧光探针的生物传感器由于其杂交动力快速、易于自动化,越来越受到科研人员的重视[31]。基于荧光的配位体主要基于两种模式:标记型的和非标记型的配位体传感器[32]。

2.1 基于荧光标记型传感器

2017 年,Liao 等[33]利用荧光素标记的核酸链作为报告基团对卡那霉素进行检测,该方法的原理如图3-A 所示。该方法首先对一条核酸链末端进行荧光素标记;另一条为卡那霉素适配体。当体系中不存在卡那霉素时,两条核酸链互补结合,荧光素可正常发出荧光;当体系存在卡那霉素时,卡那霉素与适配体结合,双链去杂交,另外一条链与碳纳米管(CNT)发生非共价结合,因而荧光信号淬灭,荧光强度与卡那霉素浓度成反比。此传感器检测范围为1.0 nmol/L-50 nmol/L,检测限为0.4 nmol/L。该方法缺点是需要荧光素标记,操作流程较为复杂,且没有信号循环放大处理,因而检测限偏高。

2018 年,Ahmed 等[34]利用1,4-二取代-1,2,3-三氮唑作为报告基团开发了一种检测卡那霉素生物传感器,该方法原理如图3-B 所示。两段卡那霉素核酸适配体分别被生物素和Cus 纳米颗粒标记。只有当体系中存在卡那霉素时,其适配体才能结合形成颈环结构,Cu2+可在磁铁吸附作用下从适配体被解离,再用抗坏血酸钠将Cu2+还原为Cu1+,此还原过程催化3-叠氮基-7-羟基香豆素生成1,4-二取代-1,2,3-三氮唑。1,4-二取代-1,2,3-三氮唑产生强烈的荧光信号与卡那霉素量成正比,其检测范围为0.04 nmol/L-20 nmol/L。该方法不足之处是需要对两条链末端分别进行标记,操作流程相对复杂,且不同批次的标记探针存在差异,对操作技能要求较高。

2.2 基于荧光法非标记型传感器

2014 年,Wu 等[35]设计了一种基于荧光共振能 量 转 移(Fluorescence resonance energy transfer,FRET)检测卡那霉素的传感器,该传感器原理图如4-A 所示。光纳米粒子(UCUPs)与石墨烯分别为能量供受体,将卡那霉素适配体固定在光纳米粒子上,适配体与石墨烯之间的π π 堆积作用使光纳米粒子与石墨烯接近,此时由于二者距离相近,导致光纳米粒子荧光淬灭,处于信号关闭状态。体系存在卡那霉素时,适配体结合卡那霉素变为发卡结构,而发卡结构对石墨烯的亲和力较低,导致石墨烯从适配体上解离下来,二者距离变远,光纳米粒子荧光恢复。该传感器检测范围为0.01 nmol/L-3 nmol/L,检测限为9 pmol/L。该方法无需特异性标记,对卡那霉素有良好的特异性,且不受其它抗生素的干扰,在实际生活中有广阔的应用前景。

图3 基于荧光法标记型传感器原理图

2015 年,Xing 等[36]首次报道了结合卡那霉素的核酸适配体可自发形成平行G-四链体DNA 结构,该方法的原理如图4-B 所示。当该G-四链体结构结合噻唑橙(TO)时,可发出强烈的荧光。当体系存在卡那霉素时,G-四链体结合卡那霉素,噻唑橙被替换,此时荧光信号显著下降,荧光信号与卡那霉素浓度成反比,从而达到检测的目的。该方法检测范围为0.1 mmol/L-20 mmol/L,检测限为59 nmol/L。该方法无需标记,操作简单易行,缺点是缺少信号循环放大过程,检测限较高。2018 年,Zhu 等[37]也利用G-四链体与硫黄素T(Thioflavin T,ThT)结合发光的性质设计了一种传感器,该传感器由两个发卡结构结合形成,中部为富含鸟嘌呤(G)的寡核酸链。当加入硫黄素T 且不存在卡那霉素时,富G 寡核酸链形成G-四链体结构,并发出强烈的荧光;当体系存在卡那霉素时,卡那霉素与核酸适配体结合,G-四链体结构无法形成导致荧光信号下降。该传感器在卡那霉素浓度0.7 nmol/L-10 nmol/L 范围内线性关系良好,检测限为0.37 nmol/L。该方法不需要复杂的实验技术,选择性强,能有效的检测实际样品中的卡那霉素。

2018 年,Zhang 等[38]利 用 杂 交 链 式 反 应(Hybridization chain reaction,HCR)与SYBR Green I荧光染料发光现象,研制了一种新的传感器,该生物传感器的原理如图4-C 所示。该方法利用SYBR Green I 为报告基团,利用其荧光信号的升降来检测其含量。该方法首先用S1与S2核酸链与卡那霉素适配体结合,形成Y 形DNA 探针被固定在金条上,S3将H1和H2核酸链固定于磁条上。当体系存在卡那霉素时,核酸适配体与其结合导致S2释放,触发了H1和H2从磁条上的释放,溶液中出现了很多双链,H1和H2用于信号放大器。利用SYBR Green I 染料特异性侵入DNA 双链发射荧光信号的原理,对卡那霉素进行定量分析,因此卡那霉素含量越高,释放的双链越多,染色荧光信号就越高。该方法检测限为0.93 pmol/L,其克服了HCR 的非特异性扩增,利用金棒和磁棒特异性吸附,使其信号得到了放大,提高了检测灵敏度,且无需标记。

2018 年,Dehghani 等[39]设计了一种基于二氧化硅纳米颗粒(MSN)和罗丹明B 作为荧光探针的新型生物传感器检测卡那霉素,该生物传感器的原理如图4-D 所示。二氧化硅纳米颗粒先与罗丹明B结合,再用双链DNA 分子进行门控固定。当加入卡那霉素时,双链DNA 分子中的卡那霉素适配体与其结合,从而揭开毛孔导致罗丹明B 泄露,荧光强度增加,通过测量荧光强度来检测卡那霉素的存在。该传感器检测范围为24.75 nmol/L-137.15 nmol/L,检测限为7.5 nmol/L。该方法还可检测血清中卡那霉素含量,并可将与其他抗生素分离开来。

基于荧光类检测卡那霉素是目前最流行的方法之一,由于其具有极高的灵敏度、易于检测[40-41],且大多采用分光光度计对其进行信号检测,通过荧光强度的变化实现对卡那霉素的定量检测,对实验仪器要求低。对于标记型与非标记型两类传感器,区别在于标记型传感器需要对探针进行荧光标记,且不同批次的探针可能存在检测差异;非标记型传感器无需探针的耗时标记以及分离纯化,有效的降低了不同批次探针的差异。因而表现出了极大的优势,实现了对卡那霉素的精准检测。

图4 基于荧光法非标记型传感器原理图

3 基于化学发光检测卡那霉素的适配体传感器

基于化学发光的卡那霉素适配体传感器因其装置成本低廉、不需要外部光源或光学元件以及较宽的线性检测范围等优点而被公认为是一种优良的分析方法。

2013 年,Leung 等[42]利用发光铂(II)络合物与卡那霉素适配体结合形成发卡结构发光的现象而制备的传感器,该生物传感器的原理如图5-A 所示。当体系不存在卡那霉素时,该结构发光信号低;当卡那霉素存在时,卡那霉素适配体从无规卷曲变为发卡结构,这有利于铂复合物插入其中,从而发出强烈的化学信号。该方法检测范围为0.2 μmol/L-150 μmol/L,检测限为143 nmol/L,操作简单快捷,缺点是没有信号循环扩增,检测限较高。

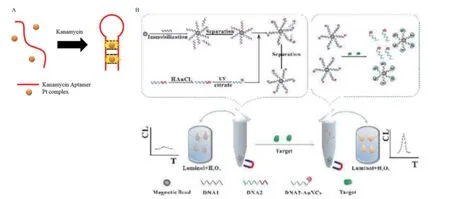

2018 年,Yao 等[43]基于金纳米团簇催化并结合磁珠(MBs)的分离,开发了一种低背景化学发光传感器,该生物传感器的原理如图5-D 所示。该传感器包括两条DNA 链,分别为DNA1和DNA2,DNA1为卡那霉素适配体,它可通过酰胺化方式被固定于被许多氨基修饰的磁珠上。DNA25′端可通过紫外线辅助方法与纳米金粒子结合,其3′端与DNA1互补结合。当体系存在卡那霉素时,DNA1与其结合,DNA2则被迫释放。此时富集的纳米金离子则催化H2O2分解,其中单氧可氧化鲁米洛(Luminol)发出蓝光。该传感器检测限为0.035 nmol/L,并且,该传感器仅通过改变固定在磁珠上的适配体就可以用于分析不同的靶标,能够灵活的用于各种不同的抗生素的检测。Hao 等[44]基于碘苯酚(Iodophenol)构建了ABEI(N-(4-氨基丁基)-N-乙基异鲁米诺)AuNPs-H2O2-PIP 稳态化学发光体系检测卡那霉素、土霉素及四环素。该传感器首先将这3 类抗生素的适配体通过亲和素固定于孔板上,以ABEI-AuNP 为信号探针,此时抗生素与探针竞争性的与适配体结合,探针结合适配体后可催化H2O2分解,氧化PIP发光,此时发光程度与抗生素浓度成反比。该方法对于卡那霉素检测范围为0.01 nmol/L-1.03 nmol/L,检测限为0.004 nmol/L。该方法能同时检测3 类抗生素,且选择性较好,因而呈现了巨大的发展潜力。

图5 基于化学发光法检测卡那霉素的核酸适配体传感器原理图

该类方法所需的化学发光物质种类较少,常见的有鲁米诺和氨丁基乙基异鲁米诺等,且有些物质发光性能不稳定,如鲁米洛,化学发光反应2 min后,光发射强度达到最高峰,20 min 后,光强度减少20%,并且检测效果也因不同的设计方案呈现很大的区别,存在一定的检测局限性。但该类方法由于不需要纳米颗粒、免疫试剂或衍生寡核苷酸,因此具有一定的经济优势。

4 总结与展望

核酸适配体传感器的飞速发展,为检测食品中抗生素的含量提供了新方法。同时引入具有特殊光学性质的纳米材料构筑新型适配体传感器,能够进一步提高检测方法的灵敏度和选择性。以上3 类传感器各有优劣,基于比色法的传感器因其操作方便,检测结果肉眼可见而受到人们的青睐,但其检测限偏高;基于荧光法的传感器是目前应用最广泛的适配体传感器之一,其检测方式多种多样,且其检测限最低;基于化学发光的传感器检测限也偏高,且对其研究相对较少,但由于其不需要外部光源或光学元件,因而存在一定的应用前景。这几类方法的检测范围层次不齐,大部分检测限都偏高,距离实际应用还有很长的距离。因此,有效的信号扩增技术是解决该问题的重要途径,可将酶切循环技术与卡那霉素核酸适配体及最近比较流行的G-四链体发光技术相结合,以达到高效、灵敏地检测卡那霉素的目的。对这些方法的探索将进一步为食品安全检测提供新的技术支撑。