文化存在论教育学论纲

——文化存在论教育学产生的时代背景与基本主张

2020-01-10庞丽娟柳佳炜

姜 勇, 庞丽娟, 柳佳炜

( 1. 华东师范大学 教育学部,上海 200062; 2. 北京师范大学 教育学部, 北京 100875)

一、文化存在论教育学提出的时代背景:实证主义的风靡与哲学运思的落寞

作为一种融合了存在论哲学、精神科学教育学(也称文化教育学)、教育人类学、现象学哲学、批判教育学、女性主义教育学等各种学派的思想与学说的文化存在论教育学在近些年初见端倪。文化存在论教育学的提出有一个重要的时代背景,即它是对当前再度兴起的实证主义范式在教育学领域过度宣扬的匡正。之所以说再度兴起,是因为早在1901年至1907年间,德国教育家梅伊曼(Meuman)和拉伊(Lay)就提出了“实验教育学”的改造,首次兴起了教育研究领域的实证主义范式的运动。针对当前实证主义范式的教育学研究被过度“崇拜”的现象,文化存在论教育学提出,教育学不仅是一门以可观察和可实验的经验事实和知识为内容的科学,而且更是一门有着浓郁的强烈的丰富的人文性、艺术性、审美性、价值性和伦理性的学科。文化存在论教育学并不否认教育学在某些方面、某些时刻、某些场合、某些属性上具有“科学性”,但科学性不应该成为教育学学科建设的唯一追求与方法论道路上的唯一选择。与“科学性”相对,但并非对立而是辩证统一的则是“哲学运思性”。如果说“科学性”追求的是基于经验和数据的量与质的精确说明,那么,“哲学运思性”寻求的是基于人文思想的艺术、审美、价值、伦理等的哲学诠释与终极追问。作为一门“成人”的学科,“哲学运思性”历来是教育学引以为傲的重要特征之一。很难想象,教育学离开了哲学运思的家园,会成为一门什么样的“形而下”的“器用”之学。如果说“求真”的教育学需要的是科学性的话,那么,向善、育美的教育学不可或缺的则正是哲学运思性。“哲学运思性”也可被称之为“神思性”,如南朝的文学家刘勰所说,“‘形在江海之上,心存在魏阙之下’。神思之谓也。文之思也,其神远矣。故寂然凝虑,思接千载,悄焉动容,视通万里;吟咏之间,吐纳珠玉之声;眉睫之前,卷舒风云之色:其思理之致乎?故思理为妙,神与物游,神居胸臆,而志所统其关键”(《文心雕龙·神思第二十六》)。

教育学的诱人魅力也正在于这样的“通古今之变,成一家之言”的“神思性”。借鉴实证主义研究范式的思想、观念、方法与手段,对于丰富教育学成果的多样性,提高教育学的学科地位有重要意义。但是,对实证主义研究范式的过度崇拜,将经验研究和思辨研究,特别是“哲学运思性”排除在教育研究之外,这不仅不是教育学的幸事,反而会失去教育学研究原本拥有的光辉而闪耀的灿烂星空。在文化存在论教育学看来,目前弥漫着的对实证主义范式过度崇拜的风气会使得教育学研究沦为科学的“仆人”、数据的“奴隶”、技术的“操作工”。在实证主义范式的冲击下,教育研究逐渐陷入了“无思”、“无心”,乃至“无明”的境地。佛教里的“一念无明”这个词用得非常好,用固执、僵化、不灵动的“一念”代大千世界的“万念”,一念生则万念灭。这是文化存在论教育学所极度忧虑和担心的。文化存在论教育学认为,实证主义范式是教育学研究的一种重要、有益、必要的方法,但却不应成为主导教育学研究与改革的主流,这是由教育学所具有的天然的以人文精神为主要特征的学科特性所决定的。在社会科学领域擅长的实证主义范式往往不能有效运用于教育学。

事实上,即使在社会科学研究的内部,实证主义研究范式也只是社会科学研究领域的重要范式之一,而非唯一。社会科学的学者们普遍认为社会科学研究主要有三大流派:一是以社会学家孔德、涂尔干等人为代表的实证主义流派(Positiism);二是以哲学家狄尔泰、伽达默尔等人的理论为基础的解释学社会科学流派(Interpretie Social Science);三是以西方马克思主义哲学理论为基础的葛兰西、哈贝马斯等人的批判社会科学流派(Critical Social Sceince)[1]。可见,除了实证主义范式之外,至少还存在着解释学、批判社会学等重要的研究范式。

二、文化存在论教育学强调教育学应更偏向于人文学科的原因分析

1. 原因一:教育学的学科嬗变史

从教育学的学科嬗变史可以看出,实证主义范式只是教育学学科发展中的支流,而人文性、艺术性、审美性、伦理性、价值性等则始终伴随着教育学的整个历程。古罗马著名教育家昆体良的《论演说家的教育》与《论辩术原理》被公认为是西方古代较早的两部教育名著,书中尽显其哲学运思的光芒。柏拉图的《理想国》既是一部政治哲学力作,也是一部体现其教育思想的著作,“哲学王”的教育目的观至今被很多学者津津乐道。1632年正式出版的夸美纽斯的《大教学论》一书,是近代最早的一部教育学著作,被喻为作为独立形态的教育学诞生的重要标志。值得注意的是,《大教学论》还有一个非常重要的副标题——“把一切事物教给一切人的普遍的艺术”。显然,夸美纽斯认为,教育是“教得使人感到愉快”“教的彻底”的“艺术”,而非技术[2]。令人称道的是,1776年,康德在柯尼斯堡大学首次开设“教育学”课程,这是历史记载的教育学进入高等学府的开端。我们注意到,康德所讲授的《教育学》完全是思辨性的、哲学运思式的,具有“神思性”。可以说,在19世纪30年代之前,教育学研究彰显的是思辨精神与人文精神,因其所具有的人文性、艺术性、审美性、伦理性、价值性而影响卓著。

19世纪末20世纪初,受两大思潮的影响与推动,教育学逐渐走向实证主义。一是受实证社会学的冲击;二是受心理学走向实证主义道路的影响。社会学走向实证主义源自两位重要人物的推动:一是被誉为“实证社会学之父”的孔德,他还创立了带有宗教性质的“实证主义学会”①,甚至还有备受争议的“人道教”[3];二是涂尔干,其代表作是1897年出版的《自杀论》,这是他用社会事实的因果关系做分析的力作。教育学走向实证主义还受实验心理学的影响,其背景是心理学家冯特于1879年在莱比锡大学建立了世界上第一个心理学实验室,这为之后梅伊曼、拉伊等人积极推进“实验教育学”的改造提供了平台。梅伊曼和拉伊深受实验心理学的影响,认为教育学必须走实验心理学的道路,必须摒弃以赫尔巴特等人为代表的思辨的、经验的、“神思性”的教育学,提出将实验心理学的研究方法普遍运用于教育研究,使教育学研究真正“科学化”“精确化”“定量化”“实证化”。他们认为:“旧教育学把推演出来的结果看作是最终的原理、理论、目的和方法;新教育学则不同,它认为这些结论只是初步的假定或假设,这些假定或假设应受到系统的观察、统计和实验的检验。”[4]实验教育学的出现有其必要性和合理性,但遗憾的是,在梅伊曼和拉伊看来,除了实证主义,其他的学派或范式都是不应该存在的。“现在,实验生理学和实验生物学这两个术语的使用频率是越来越低,因为生理学和生物学采用实验的研究方法,已是不言而喻;同样,以后除了一般教育学以外,不再有一门其他教育学;因为实验教育学将成为唯一的教育学——普遍教育学。”[4]这种希望将实证主义方法作为放之四海而皆准的“普世假说”主要来自实验心理学的传统,而它却成了束缚教育学产生原创思想光辉的锁链。

毫无疑问,实验教育学的过度自负,不仅没有推动教育学的进一步繁荣,反而阻碍教育学原创思想的诞生,以及哲学运思性的教育大家的涌现。所以,实证主义的教育学研究范式自形成以来一直受到各种学派的批判,特别是马克思主义哲学、现象学、批判理论、建构主义学说,等等。

耐人寻味的是,很多国内外知名的教育学者在撰写教育哲学或教育流派时,对实证主义范式介绍的篇幅均不大,甚至有的著作丝毫未提及(详见表1)。这同样反映了实证主义范式的教育学研究只是其中的一个思潮与学派。

表1 教育哲学著作中实证主义研究范式所占的篇幅

2. 原因二:教育学的学科本质

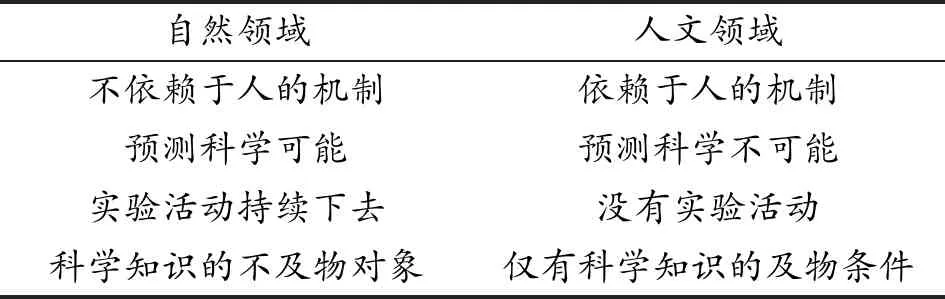

从教育学的学科本质来看,作为一门研究“成人”的学科,教育学往往无法用定量化、数据化、还原论的方式终极把握人的成长“密码”。人的成长不仅具有规律性、合目的性,更有着无限生成性、流变性、境遇性、不可测度性。人不是机器,而是有思想性、自主性、创造性的个体。人的教育只有在真正尊重人的主体性的基础上才具有着可能性;人的教育只有在洋溢着人文气息、历史沉淀、艺术氛围的环境中才能实现;人的教育只有在“相遇”最美的教师、最善的教育、最真的同伴群体才有“心灵的转向”的力量。正如夸美纽斯对美好的学校和美好的教育所作的展望:“学校本身应当是一个快意的场所,校内外看上去都应当富有吸引力。在校内,房屋应当光亮清洁,墙上应当是受人崇拜的人物的照片、地图、历史图表,或别种装饰。在校外应当有一个空旷的地点可以散步和游戏,并且还应当附属一个花园,让学生时时进去,在那里欣赏树林、花草、植物。”[5]夸美纽斯对于美好学校的遐想,充分说明了教育在他的心中有着无比浓郁的人文性、艺术性、审美性,教育不应成为“科学”所机械、僵化、教条式把握的对象。然而,遗憾的是,受19世纪30年代孔德的《实证哲学教程》这一著作的影响与冲击,近代的教育越来越推崇实证主义的“科学性”。对此,西方马克思主义学派至少有三代人,如第一代的马尔库塞(Marcuse)、第二代的哈贝马斯、第三代的芬伯格(Fenberg)等对实证主义进行了长期的、持续的、深度的批判,甚至可以说批判社会学理论的形成与丰富就是在批评实证主义范式的过程中不断发展壮大的。同样,英国科学哲学家巴斯卡(Bhaskar)的批判实在论(Critical Realisim)也对实证主义作出了强烈的抨击,重申思辨哲学在本体论的基础地位,反对实证主义的过度诠释。巴斯卡指出,将自然领域的实证主义范式运用于社会科学、人文科学会有三种限制,即本体论、认识论和关系论的三重限制。就教育学而言,本体论的限制是由于教育活动不同于自然规律的活动,自然规律是“天行有常,不为尧存,不为桀亡”,而教育活动则充分展现为教育者和受教育者的主观能动性,所以是无法完全检验、复制和再现的。认识论的限制是指教育活动是一个开放的系统,而实证主义的范式是一个个受控制的实验或试验。预测和理论的判定性试验在开放、复杂、多元的教育生态系统中是难以实现的。关系论的限制是指教育活动是最富有人情味、最富有情感性、最易蕴含“关心”“关切”“关爱”的关系中成长与震撼的互动活动,所以它永远不可能被客观化、定量化、精确化、数据化。我们可以借用巴斯卡对自然领域和人文领域的研究的不同,来更清晰地理解实证主义方法在教育研究中的运用的种种限制与不可能(详见表2)。

表2 巴斯卡对自然领域和人文领域的研究的区分[6]

3. 原因三:教育学的学科研究方法

从教育学的研究方法的借鉴路线图可以看出,教育学为求得所谓的“科学”地位,向实验心理学借鉴了许多方法与统计测量技术,包括因素分析、多元回归分析、协方差结构模型、荟萃分析、项目反应测量、概化测量,等等。但即便在心理学界的内部,对实验心理学的“唯科学主义”的道路也提出了强烈的抨击。很多心理学家指出,这种唯实证主义范式的心理学研究不仅窄化了研究的内容,而且会使心理学降格为一门无“思”的学科。事实上,纵观心理学科一百多年的发展历程,我们可以看到其至少形成了四种不同的研究方向:一是以冯特、艾宾浩斯为代表的以意识内容为研究对象、以实验为主要研究方法的研究;二是以布伦塔诺等人为代表的以意识活动为研究对象、采用非实验的内省研究方法的研究;三是以弗洛伊德为代表的以潜意识为研究对象、采用临床研究方法的研究;四是以维果斯基为代表的以社会文化为视角、采用理论建构与哲学思辨方法的研究。但令人遗憾的是,当前心理学研究的主流基本上是第一种类型大行其道。在心理学家叶浩生看来,这不仅不意味着心理学的繁荣与科学地位的提升,相反却是一种片面推崇实证主义范式的心理学的道路危机。“现代心理学研究对自然科学的科学观和方法论的盲目仿效是造成现代心理学困境的主要原因。由于心理学全盘接受了自然科学的科学观和方法论,心理学自然也接受了自然科学的基本假设,即决定论、还原论、机械唯物论及元素论。”[7]决定论会将复杂、多元、丰富的教育生活,粗暴、莽撞、无知地划入简化、毫无生气、冷冰冰的概括性描述;还原论会将原本生动、活泼的教育现场中的各种现象,还原为片面、简单、抽象的所谓“科学”规律;机械唯物论则将受教育者和教育者都看作是可以通过实验操控的机器,看作是服从所谓的“科学”规律的“非人”;元素论则导致教育研究者热衷于寻找所谓的教育活动的基本元素,去发现各种行为的基本元素的结构组织规律,而抛弃了原本丰富、多元、多变、境遇性的教育生活。我们注意到,作为一名心理学史和心理学基本理论的专家,叶浩生自2000年以来发表了多篇对心理学的唯实证主义范式的忧心忡忡的学术论文②。他在多篇批评唯实证主义范式的心理学研究的文章里均以“困境”为题,足见他对心理学的唯实证主义范式的担忧。他认为,要摆脱这样的危机,心理学就必须进行方法论的真正改革。“心理学应该从现象学、释义学、历史主义的科学哲学等不同哲学取向中汲取不同的科学观和方法论,形成一个多元的、互补的科学观和方法论。”[8]

三、文化存在论教育学的重要主张

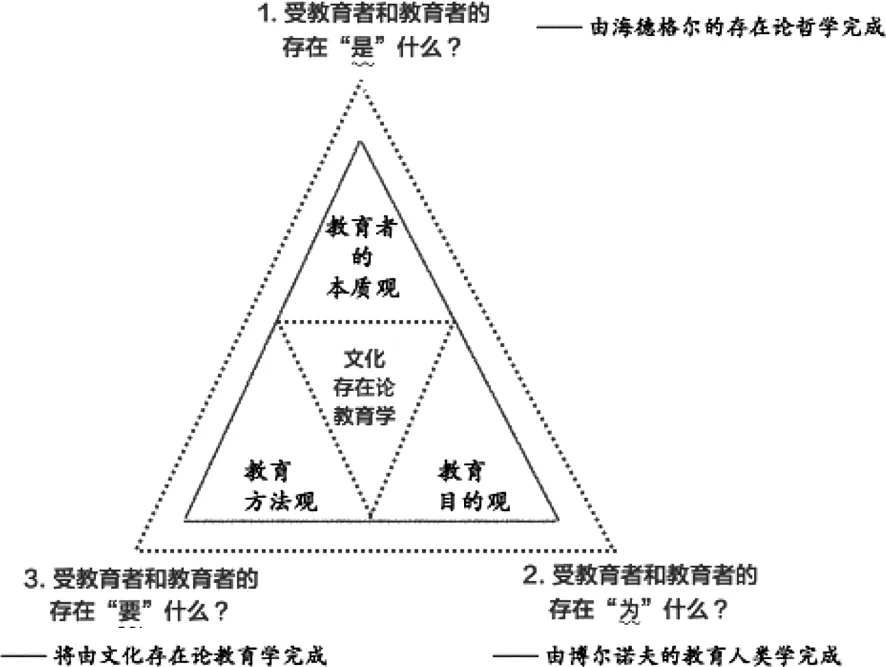

无论哪一位教育理论工作者都要回答这三个问题:一是在教育情境下,儿童“是”什么?二是在教育情境下,儿童会成“为”什么?三是在教育情境下,儿童之所以会成“为”我们所期望的那个样子,需“要”什么?第一个问题说的是教育的本质;第二个问题讲的是教育的目的;而第三个问题谈的是教育的方法(详见图1)。

图1 文化存在论教育学的理论框架图

1. 教育本质论:儿童的存在究竟“是”什么

“是”什么?这一问题涉及我们对教育本质的追寻,即对儿童而言,他们在教育生活中的“存在”究竟意味着什么?令人欣慰的是,从海德格尔所精心构筑的存在论哲学出发,此问题已迎刃而解。文化存在论教育学中的“存在”二字,展现的就是海德格尔的存在论哲学,它与海德格尔始终追问人的存在的思想与主张是一脉相承的。以往的教育学研究往往追问的是教育是什么,而在文化存在论教育学看来,我们更需要追问的是在教育生活中,儿童的“存在”究竟意味着什么?有什么样的深意?即对儿童而言,“他”在教育情境中的“存在”究竟意味着什么?“存在”究竟会发生些什么?是如何“存在”的?是如何通过“存在”成长的?教育的本质首先取决于我们对儿童的理解。也就是说,有什么样的“儿童观”就会“带出”什么样的教育本质观。教育本质观常常是由我们如何理解儿童所决定的。例如,意大利的影片《美丽人生》中讲述的是一名犹太籍的父亲和5岁的儿子被关在集中营的故事。集中营的生活是残酷的、压抑的、悲惨的,毫无美好的生活可言,但这位父亲却运用智慧、幽默的方式,将集中营的生活比喻成孩子要经历的一个个需要攻克难关的“游戏”活动,从而将孩子要经历的生活变得明亮起来、美丽起来、生动起来。可见,教育本质其实反映与体现的是儿童以何种方式“存在”于他的教育生活之中。

2. 教育目的论:儿童的存在“为”什么

请注意这里的“为”是第二声,即“变成为”,英文的表达是becoming what?如果说海德格尔的存在论哲学探索的是“存在是什么”,特别是“人的存在为何”的话,那么,文化存在论教育学要解决的第二个问题则是:对儿童而言,他们将存在“为”什么样的人?这一问题其实就是对教育目的的寻绎与追问,它关涉的是教育目的论。而海德格尔的“存在是什么”则是哲学的终极式追问。幸运的是,这一问题也已经由海德格尔的唯一一名在教育学研究领域的学生、精神科学教育学派的杰出代表、教育人类学家博尔诺夫(Bollnow)给予了回答。博尔诺夫的教育人类学主张就是对第二个问题的回答,是将存在论哲学运用于教育学的完美典范。他明确地提出了人具有可教育性、可塑性、可改造性这一重要论点。之前的德国哲学偏向于浪漫主义,特别是受卢梭的影响较大。卢梭倡导自然主义的教育观,反对对儿童的压制、控制、宰制,体现了对儿童的充分尊重,认为儿童具有成人所失去的“神性”,儿童离自然更近,离真实更近,离生活更近。博尔诺夫不仅指出教育要回到儿童本身,而且还提出人是应该接受教育的,人是可以教育、塑造、影响的,主张教育是有目的的,是在尊重儿童天性的基础上,实现教育目的的活动,唯有通过教育,人才能一步一步地通过自我唤醒、自我塑造、自我更新、自我创造而成长起来。

3. 教育方法论:儿童的存在“要”什么?

第一个问题,即存在“是”什么,海德格尔的存在论哲学给予了完美的解答;第二个问题,存在“为”什么,博尔诺夫作了很好的解释;而第三个问题则需要有一种新的理论范型来思考与回答,这就需要我们建立一种以海德格尔、博尔诺夫的理论为基础,同时又有所创新的文化存在论教育学。因为海德格尔不太关注文化在个体成长中的重要价值,甚至他还认为,要思考人的“存在”问题,就必须撇开文化的影响。他认为,在思考“存在”问题时,文化作为一种外在力量需要被“悬置”起来,存而不论,这样才能领悟真正的“存在”。而博尔诺夫的教育人类学,虽然看到了遭遇、相遇在存在“为”什么中的重要价值,看到了教育过程中存在的“非连续性形式”的“断点”,但他同样没有论证文化在教育中的重要作用。20世纪20年代哲学史上有一场著名的达沃斯论辩。辩论的一方是追问“存在”的海德格尔,另一方是注重“文化”的卡西尔。海德格尔一方的书记员正是他的学生博尔诺夫。1923年3月17日至4月6日期间,在瑞士的达沃斯召开的这场“国际大学课程”研讨会上,举办方邀请了海德格尔和卡西尔分别开设一系列的讲座,并在研讨会的最后举行了二人的思想辩论会,他们将这场达沃斯论坛推向了高潮。海德格尔和卡西尔都得益于新康德主义的遗产,但有意思的是,他们却走向了完全不同的哲学道路。海德格尔开辟了存在论哲学的道路,而卡西尔则建立了文化哲学。在这场辩论中,海德格尔强烈捍卫人的自由意识与内在超越的力量,“存在地地道道是超越”,并且提出不该受固有文化的影响与制约——如果人只固定生活在自己创造的文化之中,不断寻求已有文化的庇护所,他对自己的自由意识便会丧失,从而“遮蔽”了自由的天性与真理。但卡西尔却不这样认为,他主张人类文化具有无限的创造力与生命力,并能够唤醒主体的自由意识,正是借由文化陶冶的历程,主体才懂得自由的意义与价值,明了自由的珍贵。

对此,德国当代著名思想史作家、曾在法兰克福师从阿多诺(Theodor Wiesengrund Adorno)学习哲学的萨弗兰斯基(Rudiger Safranski)很好地表达了对卡西尔的支持。他认为应将“文化”纳入传统的“存在论哲学”之中。“如果人生此在由两幕组成,一幕是黑夜,它从其中发源;一幕是白昼,它克服了黑夜。那卡西尔把注意力放在第二幕上,即文化的白昼。海德格尔关心的是第一幕,他盯着我们从中走出来的那个黑夜。他的思想使那个黑夜稳固了,以便使某种东西被衬托出来。一个面向发生,一个面向渊源;一个涉及的是人类创造的居所,另一个顽固地津津乐道于无中生有的无尽奥秘。如果人对自己的生存有了清醒的意识,那么这里充满了神秘的新事件就会层出不穷。”[9]

可见,这第三个问题,即儿童的存在“要”什么,这是海德格尔和博尔诺夫都未能真正重视或者关注到的,而教育学作为一门“成人”的学科必须要关注到儿童的幸福、健康、安全、自由、文明,儿童的成长离不开优良文化的陶冶、浸润与涵养。

四、文化存在论教育学确立的重要原则

文化存在论教育学提出了美好的教育应遵循的四项重要原则。

1. 教育是触及心灵的

教育必须关注个体的生存与发展,关注个体的心灵世界、精神世界、生命世界。在文化存在论教育学看来,只有当教育“触及”到了师生的内在心灵之时,这样的教育才是真正发生的、真正浸润心灵的、真正刻骨铭心的、真正不因世易时移而“变法宜矣”的。其实,柏拉图就曾形象地点出了教育的本质——“教育非他,乃心灵转向”。这表明了教育之所以称其为教育,而不能被简单地称为“教学”或“教授”或“教术”,是因为它有“育”的成分。“育”更多地意味着心灵的触动与震撼,如《说文解字》:“育,养子使作善也”;宋代吴潜认为,“莫嫌一点稚阳微,化育工夫自此推”,都是指的“心灵”的培育。可见,与不太关注心灵与精神成长的“教”不同,“育”更多地需要养育者、教育者投入爱,投入美好而温暖的感情,就如米芾在《中秋登楼望月》一诗中所说:“目穷淮海满如银,万道虹光育蚌珍。”中国如此,西方很多哲学家也同样十分注重教育的心灵培育的力量。雅斯贝尔斯忠实地继承了柏拉图的“教育非他,乃心灵转向”这一思想,明确提出了教育就是人与人的“主体间灵肉的交流活动”;“创建学校的目的,是将历史上人类的精神内涵转化为当下生气勃勃的精神,并通过这一精神引导所有学生掌握知识和技术”[10]。他明确指出,教育与训练有着本质的不同。训练是一种纯粹技术的活动,并且它是儿童与教师之间在心灵上相隔离的活动,不需要师生投入真情实感;相反,教育则需要的是师生之间心灵及精神的交流、神往与契合,其前提是投入的双方——儿童与教师——都要互相尊重、互相体认、互相理解、开放地敞开自我,从而双方才能真正进入教育的澄明之境。在传统的课堂中,教师与学生双方时常处于一种权威与顺从、主导与服从、强制与受压、规范与限制的紧张状态——教师咄咄逼人,学生惴惴不安;教师题海书山,学生疲惫不堪;教师滔滔不绝,学生噤若寒蝉。这样的课堂是见不到儿童与教师之间在心灵、精神与生命上的沟通、互动与交往的,更见不到柏拉图所期望的“心灵的转向”。“心灵转向”的教育是震撼人心的,是令人敬畏的,是每一位优秀教师毕其一生所孜孜以求的。在西方有一首耳熟能详的歌曲《奇异恩典》(Amazing Grace),讲的就是“心灵转向”的伟大道理。这首歌曲是由18世纪英国伟大的牧师约翰·牛顿(John Newton)于1779年创作的。约翰·牛顿原先是一个无恶不作的人——贩卖黑奴。1748年的春天,他的运奴船在大海上遇到了风暴,几乎要沉船了。他乞求上天的怜悯,祷告只要能得救,从此就做一个好人。幸运的是奇迹发生了,他的船脱险了。从此,牛顿真的践行了自己的承诺,做了一名好人,成为一名优秀的牧师,这就是“心灵的转向”。这很像雅斯贝尔斯所说的,真正的教育是心灵的顿悟,是灵魂的眼睛抽身返回自身之内,内在地透视自己的精神世界、心灵世界、生命世界。英国的小镇奥尔尼(Olney)建有一家库伯与牛顿博物馆(Cowper and Newton Museum)。展厅里有一段约翰·牛顿的充满存在主义哲学思想的至理名言:“我没有成为我应当成为的人,我没有成为我想成为的人,我没有成为我希望成为的人,但通过上天的恩典——我不是我昔日的人。”(I am not what I ought to be, I am not what I want to be, I am not what I hope to be; But by the grace of God I am not what I was)好的教育,就是能激发人的内在的向真、向善、向美的“存在”。触及心灵的教育所关心的儿童学习的目的,主要不是获得所传授的知识,而是希望儿童借由知识的学习、榜样的力量、沉思的习惯等达到“心灵的转向”的历程。

2.教育是相遇的历程,是一场充满“境遇”的人生旅程

多元、丰富的教育中孕育着无限的生长可能性。教育不仅是师生共同追寻梦想和共同成长的幸福、自由、安全、美好的学习旅程,更是学生发现自我、探索世界、关爱社会、陶冶精神气象和提升人生境界的成长旅程。“相遇”什么样的教师,是影响和决定着儿童当下及未来幸福人生的重要的“关键事件”。为此,文化存在论教育学提出,要为学生的美好教育生活尽可能地储备最好的教师。这些教师在面对学生时,会给予所有的孩子公平的、公正的、同等的、无私的爱和尊重,不因孩子的家庭背景和经济状况、不因孩子的学习潜能和天性禀赋、不因孩子的外形相貌和气质类型而受到不公正的对待。文化存在论教育学很好地吸收了存在主义宗教哲学家马丁·布伯(Buber)的“相遇”哲学和博尔诺夫的“相遇”思想。从布伯的思想出发,教师在面对儿童时,有两种截然不同的教育人生态度——“我—你”态度和“我—它”态度,并由此而引发两种相对立的教育世界观。在“我—你”态度下,教育关注的是营建温馨、美好、向善、自由的“遭遇”关系,“我”和“你”是平等的、倾听的、对话的、尊重的关系,是充满情感和人文关怀的“吾与汝”的关系;而在“我—它”态度下,儿童被视为成人所利用的工具,注重的是目的的达成,人就异化成了物。在“我—它”态度下没有“相遇”,而只有目的实现与完成与否,“它”是“我”实现目的的手段和工具。马丁·布伯在建构“相遇”哲学的过程中刻意提出了“之间”(between)这个词,这个词甚至成了他的一个核心的哲学概念。“之间”要表达的正是这种温馨、美好、向善、自由的“遭遇”关系。当然,这是与布伯在奥地利读大学期间热衷于参加各种研讨班的经历有关。他在研讨班里感受到师生之间平等而自由的辩论,这给他留下了深刻印象。“他从此形成了这样一种看法:任何精神活动的本质就在于人们之间心灵的自由交流,如果割断了人类精神自由沟通的桥梁,精神就必定枯萎下去。”[11]博尔诺夫则非常推崇真正产生“心灵的转向”的教育过程是“相遇”的,是心与心的相遇,他将这种相遇命名为存在主义的“到场”和“心心相印”。“到场”指的是教师的心灵、情感和生命世界真正投入到教育现场,而不是“心不在焉”。语文特级教师于漪老师曾说:“每当站上讲台,就是我的生命在歌唱。”这就是一种心灵、精神与生命世界的到场。“心心相印”指的则是教师要真正地像爱自己的孩子那样与儿童心贴心,守护儿童的美好心灵。建立于20世纪20年代的香山慈幼院有一幅令人动容的楹联,“幼幼及人之幼,生生如己所生”。“生生如己所生”说的就是教师与学生“心心相印”的道理。教师如果没有心灵、精神与生命世界的“到场”,没有与学生的“心心相印”,就无法走入学生的内心世界,也无法真正与学生的美好心灵“相遇”。

3.教育应当注重“关系”的营建

教育最重要的是各种“关系”的和谐与共融,无论教师还是学生都是在“关系”中成长的。文化存在论教育学不仅主张教育必须关注到儿童的精神、心灵、生命的“存在”,而且这种“存在”不是孤寂的、单子式的、远离人群的。每一个儿童的“存在”都是扎根在群体的“关系”之中的。正是“关系”孕育了个体,正是“关系”成就了个体,正是“关系”给了儿童无穷无尽的力量。如同希腊神话中的大力神赫拉克勒斯(Hercules)脚下的土地,是土地赋予了他无穷无尽的力量,而一旦离开脚下的土地,他就什么也不是了。美国前国务卿希拉里曾写过一本颇有影响力的书《培养一个孩子需要一个村庄的努力》。该书认为,很多时候不只是父母在养育和影响孩子,更多的时候是孩子所在的村庄与村庄里的各种人。孩子在建立各种“关系”的过程中逐渐形成个性、获得能力、生成习俗、成就信仰。巧合的是,这本书的书名与美国著名的心理学哈瑞斯(Judith Rich Harris)的群体社会化发展理论(Group Socialization Theory)中所引用的一个非洲部落的名言,“是村庄养育了孩子”的观点具有惊人的相似性[12]。功利主义、实证主义、工具理性主义的教育往往不重视温馨、美好、向善、幸福的师生“关系”的营造。因为在他们的视野中,目的唯一性、手段的科学性、效率的至上性才是教育需要考虑的“头等大事”。

例如,功利主义的教师为了追求学生学业成绩的“优秀”或“出色”,常常会痴迷于成绩排名,并且会对不同成绩的学生给予不同的对待方式。2014年印度电影《三傻大闹宝莱坞》中的校长就是典型的具有功利主义眼光的教师。每年的师生集体照,这位校长总是安排成绩优秀的学生坐在他的身边,而让成绩差的学生坐在远处,学生与他的距离是与成绩成正相关的——成绩越好,距离越近;成绩越差,距离越远。

如果说功利主义的教师追求的是教育的功利眼光的话,那么,实证主义的教师崇拜的则是手段的科学性。他们认为,只要手段是科学的,一定就是好的教育,因此会执着于各种量表工具的研制,迷恋于各种数据模型的建立,钟情于各种心理学的研究报告。他们认为,了解学生的科学方法就是测量,要运用各种科学的量表去“测量”儿童。如要了解学生的人格个性特征,可以采用16PF(卡特尔十六种人格气质量表)或CPA(加利福尼亚性格量表);要了解学生的智力,可以采用瑞文标准推理测验或韦克斯勒智力量表。与此不同,文化存在论教育学的学者和教师关心的是对学生的了解。他们认为,只要建立了温馨、美好、向善、开放的“关系”,学生就会敞开自我,向教师真切地表达他们的观点、主张与思想。文化存在论教育学的这一思想受海德格尔真理观的影响。海德格尔认为,真理不是“和事实相符合”,而是“解蔽”,即现象或真理在开放的场合下自我敞开、自我显现、自我揭示。

工具理性主义的教师崇尚的是效率至上。比如在分发试卷时,他们会根据学生座位的安排,将试卷交给第一排的学生,让学生们依次往下传,这样最有效率。但注重“关系”的教师却不这样做,他会将试卷发到每一名学生的手中。因为他认为,试卷发放的过程也是鼓舞学生、激励学生、影响学生的过程,一个祝福的眼神或几个简单的鼓励词语会让儿童感受到教师的支持、信任与鼓舞。这就是注重营造“关系”的教师。虽然看似缺乏效率,但却能触动儿童的心灵。

4.教育必须关注文化在陶冶与滋养个体内在心灵中的重要作用

布达佩斯俱乐部的主席拉兹洛(Erin Laszlo)认为,“文化是决定一个人发展的最为重要的力量”。传统教育的一个最大问题,即是注重知识的传授,而非通过文化陶冶、浸润、滋养、化育的功夫,从而真正使得一个人的精神气象都为之形塑或为之改变。列奥·施特劳斯(Strauss)认为:“人文教育③是在文化之中或朝向文化的教育。它的成品是一个文化的人。文化首先意味着农作:对土壤及其作物的培育,对土壤的照料,以及按其本性对土壤品质的提升。”[13]他站在精英主义和保守主义的立场,将教育视为“在文化之中”的或是“朝向文化”的历程,这一历程犹如精心耕作的“农业”活动。“农业”活动最重要的是有以下几个特性,即个殊性、时间性、关照性,而不同于现代的以加工流水线为主要表征的“工业”活动。个殊性指的是农业产品每个都有所不同。如苹果丰收了,但每一个苹果都与其他的苹果或在色泽,或在大小,或在甜度,或在口感等方面或多或少有着差异,这就是“农业”活动的成果具有个殊性,唯其具有个殊性,才有其丰富与多元的价值。相反,“工业”活动的成品一般都是相同的产物。如生产一把铲子,同一批次的铲子都是相同的,这种相同是精确到厘米甚至毫米的相同。时间性指的是“农业”活动需要时间,需要慢慢来,是急不得的,它需要时间的淬砺,需要时间的磨炼,需要时间的陶镕。《史记·太史公自序》中所说的“夫春生夏长,秋收冬藏,此天道之在经也。弗顺则无以为天下纲纪”,指的就是这个道理。关照性指的是“农业”活动往往需要耕作者对土壤及其农作物的悉心照料,像是看好自己孩子那般地精心照料,并且这种关照不是由着自己的性子来,而是要按照土壤或农作物的本性对他们进行品质的提升。这种关照性也就意味着尊重他们的特点和规律,而“工业”活动则不需要这样的“关照”。文化存在论教育学非常注重教育所具有的“农业”的品性,将教育视为精心耕作的过程、陶冶的过程、悉心关照的过程、用心灵培育的过程。如此,个体的心灵就如各种植物的种子,在悉心的呵护下得以生根、发芽、开花、结果,从而得到滋养与壮大。

注 释:

① 在法国社会学家孔德的影响下,实证主义逐渐发展成为一种宗教,甚至发展到有教堂、牧师、教士。很多历史名人和学者都成了孔德的实证主义的“圣人”目录,如荷马、亚里士多德、阿基米德、查理曼、但丁、莎士比亚、笛卡尔、腓特烈大帝,等等。后期的孔德专门为实证主义建立了“人道教”,称实证主义者为传教士,希望把实证主义的思想通过“人道教”而发扬光大。“人道教”的教堂设在法国巴黎帕耶尼大街5号,是由实证主义者们在1900年修建的。该教堂现为“实证主义使命”的文化协会的所在地。

② 如刊发于2002年第4期《国外社会科学》的《现代心理学的困境与出路》;2005年第1期《国外社会科学》的《主流心理学的困境与文化心理学的兴起——文化心理学能否成为心理学的新主流》;2012年第4期《华中师范大学学报(人文社会科学版)》的《论中国理论心理学的概念、困境与实践领域》;2002年第4期《南京师大学报(社会科学版)》的《西方心理学的分裂与整合主义的困境》。

③ 很多版本均将列奥·施特劳斯的1959年6月6日的这篇著名的演讲“WhatIsLiberalEducation?”译为“什么是自由教育?”但根据整篇演讲稿的内容,笔者认为应该将“Liberal Education”译为“人文教育”更为妥帖。Liberal 不仅有“自由”之义,而且也有知识的含义。并且,这里所称的知识是总体的、一般的知识或经验,而不是指与特定技能相关的狭窄的知识。所以,Liberal Education 指的是开放的、包容的、民主的、自由的教育,因而是人文精神培育与铸造的教育。