一种含全氟烷基的氨基酸型三元泡沫复合驱油体系

2020-01-09端木亭亭

端木亭亭

(中通维易科技服务有限公司,江苏南京 210000)

20世纪60年代,Melosn,Reisber和Doscher相继提出了微乳驱。1971-1986年期间在表面活性剂驱方面,美国的研究案例达120多次,90年代又进一步提出了复合驱。泡沫复合驱油技术具有低界面张力和可流度控制的双重优点,胜利油田、新疆油田、大庆油田等大型油田也开展了这方面的先导实验和先导扩大实验,其中中原油田还进行了表面活性剂吞吐实验。这一研究将推动三次采油技术的发展[1-3]。三次采油技术是继一次、二次采油技术之后能提高原油采收率的一项新技术[4,5]。其中ASP驱具有更广阔的研究前景[6]。ASP驱组分包含碱、聚合物、表面活性剂三部分。国内外大量实验表明油田常用的无机碱有Na2CO3、NaOH[7-10]。在2013年Sheng对ASP驱进行调研的报告中,中国有12个,美国有6个,印度有1个。油田常用的聚合物有部分水解具丙烯酰胺、黄原胶、硬葡聚糖、聚丙烯酰胺和纤维素衍生物[6]。2002-2010年期间,Huang、Kumar和Pandey等对多个油田进行了表面活性剂配方筛选技术的研究[11]。在2000年后国内外大量文献报道使用了石油磺酸盐作为表面活性剂[12-14],这种体系在抗盐抗温方面存在一定的局限性,另外泡沫稳定性差、遇油易消泡、使用成分难降解等缺点。本文研究了一种驱油用氨基酸型氟碳表面活性剂,它是一种非直链型两性全氟烷基环保型氨基酸盐[15],除了具有泡沫驱油剂的所有特性外,耐盐耐高温,低毒、易降解,对环境及地层的伤害小,结构性也更稳定,无碱配方也可适用,而且界面张力还可以达到10-3mN/m。

1 实验部分[16-18]

1.1 材料和仪器

RfCONHCH2CH2N(CH2CH2COONa)2氨基酸型氟碳表面活性剂[19,21],表面活性剂浓度为30 %,平均当量为1 000;聚丙烯酸共聚物是相对分子质量为2 500万的超高分聚合物,水解度30 %,上海瀛正科技;碳酸钠为分析纯试剂。界面张力用油为胜利油田提供;模拟大庆油田注入水(矿化度2 000 mol/L)、产出污水(矿化度5 000 mol/L)及注入清水(矿化度1 000 mol/L)的平均盐水(按比例稀释变化)。自动表面张力仪,BZY-A,上海方瑞仪器有限公司;旋转滴界面张力仪,Model-500型,上海中晨的POWEREACH。

1.2 实验方法

1.2.1 发泡稳泡特性 采用ASMT(美国材料试验协会)标准的Ross-Miles倾注起泡试验法。记录200 mL表面活性剂溶液从内径为2.9 mm、高为900 mm的移液管中流下,并冲击在盛有50 mm相同浓度相同温度并具有刻度的圆筒型Ross-Miles泡沫测定器中,待移液管中的溶液全部流完时圆筒中生成泡沫的高度H(mm)作为发泡能力。读取圆筒中析出25 %的表面活性剂溶液的时间。

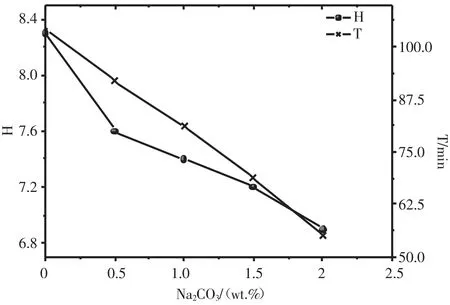

1.2.2 乳化性 油和水体积比为1:4加入试管,恒温45 ℃,20 min后,振荡,使油和水充分接触,放置24 h后,记录乳化率:

式中:η-乳化率,%;Ve-乳化相体积;V0-初始油体积。

1.2.3 界面张力的测定 界面张力用油为实验二队质检油,水为南五区三元水,根据GB6541-1986《石油产品油对水界面张力测定法》,每组溶液测定3次取平均值。

1.2.4 表面张力的测定 温度为(20±0.2)℃,溶液配制后静置30 min,用拉起液膜法[22]测定溶液的表面张力,每组测定3次取平均值。

1.2.5 实验室洗油实验 按照10:3的比例将砂与原油均匀混合,取10 g制备好的油砂加入到带刻度的具塞试管中,同时在具塞试管中加入5 mL配制好的驱油剂,然后在不同温度下进行静态驱油实验。

1.2.6 动态岩心模拟驱油实验(新疆)室温,岩心为松散岩心(人工制备),岩心长度为60 cm,孔隙体积240 mL,饱和度95.83 %,岩心直径3.8 cm,实验前先饱和原油然后水驱,至水驱采收率稳定时,再注入1 PV 0.5 %的驱油剂后再水驱,计算其提高采收率的程度。

2 结果与讨论

2.1 氨基酸型氟碳表面活性剂物化特性

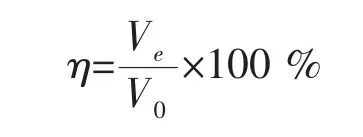

通过拉起液膜法测定溶液的表面张力(见图1),图1中氨基酸型氟碳表面活性剂的临界表面张力为17.7 mN/m,其对应的临界胶束浓度为1×10-3mol/L。

图1 不同质量分数下的表面张力Fig.1 Surface tension in the different quality score

2.2 测定不同浓度的表面活性剂对驱油剂的影响

表面活性剂浓度变化范围为0.05 %~0.30 %,聚合物浓度为1 650 mg/L,碱的浓度为1.0 %,20 ℃,通过Model-500型旋转滴界面张力仪测定不同浓度表面活性剂体系的界面张力变化(见图2),不同表面活性剂下动态界面张力变化(见图3)。

图2 不同浓度表面活性剂下的界面张力Fig.2 Interfacial tension of surfactants with different concentrations

图3 不同表面活性剂下动态界面张力变化图Fig.3 Dynamic interfacial tension diagram under different surfactants

由图2、图3可以看出,平衡界面张力均达到超低界面张力,0.10 %表面活性剂驱油剂体系界面张力最低,而0.20 %表面活性剂驱油剂体系出现回缩现象,但仍在超低范围内。

2.3 测定不同浓度的碱(Na2CO3)对驱油剂的影响

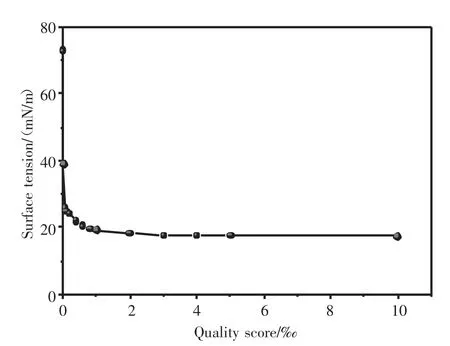

图4 不同质量分数的Na2CO3对驱油剂表面性能的影响Fig.4 The different quality score of Na2CO3for the surface of the driving agent properties

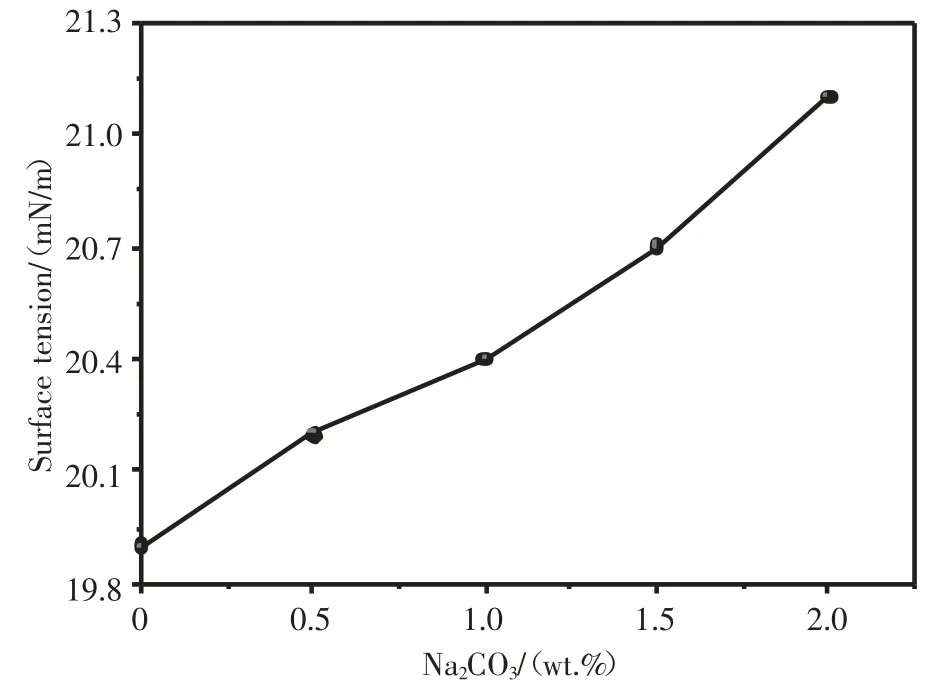

图5 不同质量分数的Na2CO3对驱油剂泡沫性能的影响Fig.5 The influence of the different quality score of Na2CO3for driving agent bubble of propertie

表面活性剂的浓度为0.10 %,聚合物的浓度为1 650 mg/L,碱为0 %~1.2 %。测定20 ℃时的表面活性剂发泡性能、乳化性、界面活性,结果(见图4~图7)。

图6 不同浓度Na2CO3的驱油剂乳化性Fig.6 Driving agent emulsification of tension of the different quality score Na2CO3tension

图7 不同浓度Na2CO3对驱油剂界面张力的影响Fig.7 The different quality score of Na2CO3for the interfacial tension of the driving agent properties

由图4~图7可以看出,界面张力随碱浓度的升高而快速下降。当碱浓度从0变化到1 %时,界面张力将从0.6 mN/m变化到1×10-3mN/m左右。当碱浓度超过1 %时,随碱浓度增加,界面张力又会上升[23,24]。同时,乳化性能和发泡也随碱浓度的升高而快速下降,这主要是由于碱离解出来的反离子(Na+)压缩油水界面扩散双电层厚度[25]。

2.4 不同浓度泡沫驱油剂洗油效果

配制0.05 %型与0.10 %型两种不同的驱油剂体系,测定不同温度下静态驱油实验。

由表1可以看出,0.10%型的驱油剂效果比0.05 %型驱油剂效果好,同时随着温度的升高,油的黏度降低,驱油变得容易,两者可以达到相同的效果。从现场也可以看出,0.05 %型驱油剂乳化性不及0.10 %驱油剂,试管的内壁上明显挂壁,而0.10 %驱油剂形成细小O/W的乳状液由砂层慢慢浮出水面。

2.5 泡沫驱油剂驱油的耐热性

由于不同油田油层温度的不同,测定1 %型水溶液在不同温度下的驱油剂的驱油效果,测定结果(见图8)。

由图8可以看出,随着温度的升高,驱油效果越好,但当温度超过200 ℃左右时,驱油效果下降。这主要是由于随着温度的增加原油的黏度降低,则在砂层中被驱油剂驱出的阻力降低,而且随着温度的升高,驱油剂的表面张力也随着进一步降低,则使得原油可以浮出水面。但温度超过200 ℃时,氨基酸型氟碳表面活性剂则会分解,因此其表面活性会随着分解的速度慢慢失效,故而驱油率降低。

图8 不同温度下驱油剂的驱油率Fig.8 The rate of oil displacement of driving agent in the different temperatures

2.6 泡沫驱油剂驱油的抗盐性

以NaCl配制不同矿化度的重水,测定0.1 %型水溶液在不同矿化度下的驱油剂的驱油效果,测定结果(见图9)。

图9 不同矿化度下驱油剂的驱油率Fig.9 The rate of oil displacement of driving agent in the different dissolved solids

由图9可以看出,驱油率随着矿化度的升高而降低。但矿化度在不大于40 000 mg/L时驱油率都在90%以上。这主要是因为高的矿化度使得加入的氨基酸型氟碳表面活性剂以及其他离子型物质的溶解度降低,使得表面张力变大,驱油效果变差。

表1 不同温度下的驱油剂静态洗油驱油实验Tab.1 Static washing and oil displacement experiments of oil displacement agents at different temperatures

2.7 动态岩心模拟驱油实验(新疆)

岩心为松散岩心,人工制备,岩心长度60 cm,孔隙体积240 mL,饱和度95.83 %,岩心直径3.8 cm,实验温度室温;实验前先饱和原油直到岩心出口端无油产出,模拟实际油田未开发状况;然后水驱5 PV(注入水矿化度2 000 mol/L),直到岩心出口端含水98 %(油田水驱经济极限),计算水驱采收率。在注入1 PV的驱油剂(1 PV,0.1 %表面活性剂,0.4 %Na2CO3,1 650 mg/L缔合聚合物)再水驱4 PV(注入水矿化度2 000 mol/L),直到岩心出口端含水98 %,计算其提高采收率的程度(见图10)。

图10 动态效果Fig.10 Dynamic effect

由图10动态岩心模拟驱油实验可以看出,水驱至5.0 PV时不出油,采收率稳定在59.57 %,当注入1 PV驱油剂时,采收率提高到62.6 %,再水驱4.0 PV至采收率稳定在68.04 %,因此,注入驱油剂后,提高采收率可达到8.47 %。

3 结论

(1)氟碳驱油剂解决了界面和表面张力相互矛盾的一面,与油形成油液泡沫,适合耐高温,耐盐等特殊环境并遇油不破泡、高温蒸汽生泡。

(2)这样泡沫驱油剂的界面张力可达10-3mN/m,有利于使得油层从砂层上剥离。

(3)这种泡沫驱油剂抗盐度可以达到40 000 mg/L,驱油率为90 %以上。

(4)这种泡沫驱油剂耐温性很好,可达200 ℃。

(5)由于这种泡沫驱油具有耐盐耐高温的特性,因此可以适应各种油田。

(6)这种驱油剂可以提高油田采油率8.47 %。