姜寨一期陶明器研究初探

2020-01-09张婉婉

□张婉婉

一、引言

明器是专门制作的用来随葬的物品,区别于实用器,无使用痕迹,属随葬品的一种。早在新石器时代老官台文化、 裴李岗文化就有明器的出现。 根据以往的研究,对史前时期明器的判断, 主要是从器形小、 器表相对粗糙、陶质酥松等不宜实用的方面来观察,这个相对程度应是与居址相较而言的。 关于史前时期陶明器的研究不多, 主要讨论陶明器的起源、发展、演变等。 姜寨一期处于明器萌芽的阶段,资料丰富,本文通过对姜寨一期陶器进行初步观察,判断出陶明器的种类,对居址和墓葬的陶器器形进行数据统计, 分析对比各器类在居址和墓葬中的表现, 了解人们在随葬陶明器时对器类的选择倾向, 对姜寨一期陶明器的特点进行探讨。

二、姜寨一期明器器形分析

本文对居址与墓葬中的陶器进行观察,找到可以从器形、 陶质粗糙程度方面判断出的明器,程度皆是相较居址而言。 从诸多报告和前人的研究中可以发现, 判断史前明器的方法主要从器形小来判断, 尤其是新石器时代早中期,陶器制作以手制为主,有泥条盘筑和手捏两种,器表粗糙、器壁厚的特征普遍存在。 通过对姜寨一期的陶器进行器形及陶质上的对比,可以发现明器种类有小口尖底瓶、细颈壶、盆、罐等。 报告中,比较明显具有明器特征的有尖底瓶中的Ⅶ式T276W275:1,高16.8 厘米、口径4 厘米、腹径8.8 厘米,素面,器壁较厚[1]119。 随葬器物最多的W275,共出土有陶器6 件、 石球2 件。 细颈壶中的Ⅲ式T279W252:2,高12.6 厘米、口径3 厘米、腹径9 厘米、底径4.2 厘米,器表较粗糙,颈部留有数道竖刮痕[1]119,墓中随葬品仅此1 件。 浅腹陶盆中的Ⅲ式T56M46:3, 高5.6 厘米、 口径12 厘米、底径8 厘米[1]115,墓中随葬品还有钵、罐、 盂各1 件。 泥质罐中的Ⅰ式敛口罐T276M164:3,高5.7厘米、口径5 厘米、底径11.5 厘米,口小底大[1]125,墓中还有随葬品钵、尖底瓶、罐等5 件。 通过与居址内的实用器对比,可以明显看出这些明器普遍小于实用器,甚至不到实用器的一半大, 和居址中的实用器相比多制作粗糙,器壁厚。 器形上除了大小外,还有两种表现方式:一是与实用器形制一致,如尖底瓶与浅腹盆;二是与实用器迥异,在居址中不常见,甚或不见。

图1 姜寨一期实用器与明器对比图

三、姜寨一期陶器的统计分析

姜寨一期中存在着明器, 但从器形上观察,钵、碗、盂等无明显明器的特征。 接下来利用统计分析的方法可以了解各器类明器化的程度,从数据上观察钵、碗、盂等有无明器化的趋势。

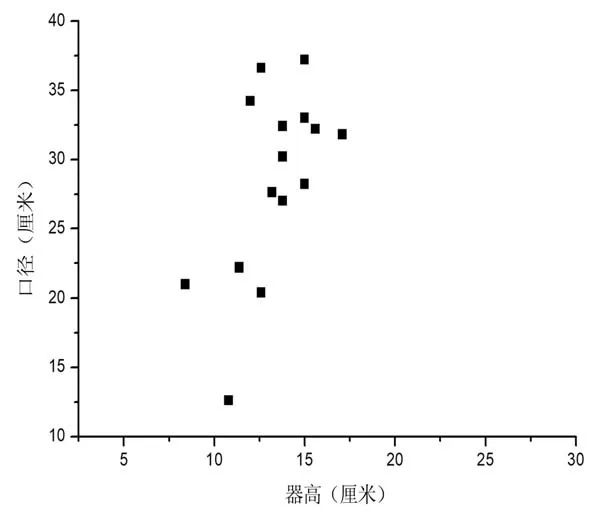

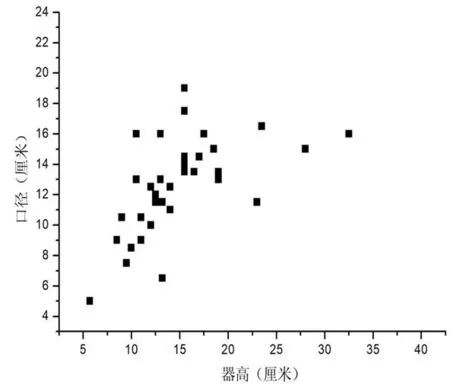

用统计分析的方法,分析比较居址和墓葬中出土的陶器是否有差异。用散点图观察考古实体,同时按两个数值变量分布的状态可以观察两个数值变量之间的相关性[2]151。 本文用器高和器物的口径分布的散点图来观察器物的高与口径的相关程度,进而观察器物的规范程度。 “在社会现象,包括考古现象中,两个变量间精确的函数关系是不常见的,而线性相关关系却是普遍存在的。”[2]152我们可以使用皮尔逊相关系数来判断。 “皮尔逊相关系数r 是在-1和+1 间变化,即可正可负,可以反映两个变量间相关的程度。r 的绝对值越接近1,表示两个变量间的相关程度越高, 当r 的绝对值很小,接近0 时,表示两个变量间没有明显的相关关系。 ”[2]157本文不对瓮和瓮棺葬中的钵、盆进行统计分析,据报告可知绝大多数瓮棺葬是没有随葬品的, 而瓮棺葬出土的器物主要用作葬具,且瓮、罐器表多烟炱痕迹,应为实用器,其性质与本文想要探讨的作为随葬品的明器无关。

报告中姜寨一期陶器共939 件,钵共422件[1]105,约占总数的44.94%;罐共215 件,约占总数的22.90%。 遗址中出土的钵和罐占总数的一半以上。 从报告中记录的本文采用的统计数据中, 钵和罐在居址和墓葬中分布的数量较大,且数量比较相近,便于统计分析。 其余器物因数据太少,散点图看不出其特征,所以从平均值来观察。

从图2、图3 可以观察到姜寨一期墓葬中钵的器形大小与居址中的无大的差别, 且居址和墓葬中钵、罐的高和口径都具有相关性。用Excel 软件可得居址、墓葬中钵的高与口径的皮尔逊相关系数r 分别为-0.16758、0.553785。 居址中钵的高与口径的相关性为负,且相关性如此低。 观察居址中的钵可以发现,居址中较墓葬多敛口深腹钵,去除相关数据,居址中钵的高与口径的皮尔逊相关系数r为0.682561,相关程度要稍高于墓葬中的,即墓葬中钵的器形较居址内的单一, 在选择上有倾向,多浅腹钵。

罐的器形较钵要稍为复杂, 所以关注罐的高、口径、腹径等数据。 从图4 至图7 可以观察到姜寨一期墓葬中罐的器形大小与居址中的无大的差别, 且居址和墓葬中罐的高和口径、高和腹径都具有相关性,用Excel 软件可得居址中罐的高与口径、 罐的高与腹径的皮尔逊相关系数 r 分别为 0.365954、0.634365。 墓葬中罐的高与口径、罐的高与腹径的皮尔逊相关系数r 分别为0.568152、0.735855。由此可知,在姜寨一期中,罐的高与腹径的相关程度更高。 相较而言,无论是高与口径,还是高与腹径,居址中的相关程度都低于墓葬中的。 观察图4 至图7 的数据,可以找到原因, 居址中罐的形态大小差异大, 种类多, 而墓葬中随葬的陶罐形态多集中于中小型器上。

除去钵、 罐, 遗址中出土较多的是尖底瓶、盆、碗,分别为45 件、38 件、36 件。 从图8至图11,可以看出墓葬中的尖底瓶、陶碗、陶盆、细颈壶的器形整体小于居址中的,但居址中碗高的平均值要稍小于墓葬中的, 应与居址中碗的形态种类有关。 对比图8 至图11 四幅图,还可以发现,相较于陶碗、陶盆,墓葬中尖底瓶、 细颈壶的各项数据与居址中的差距更大, 可能与居址中尖底瓶与细颈壶的样本少,而居址中陶碗、陶盆样本多有关。 但在相同的保存环境下,与罐、钵、碗、盆类器物不同,完整、可复原的尖底瓶和细颈壶大多数出自墓葬中。 居址与墓葬的样本相差过大,结果并不一定是合理的, 还要结合其他因素去讨论。 但在墓葬中的保存状况要优于居址,即墓葬随葬的陶器情况相对于居址要更加完整的情况下, 这些差异本身就是一个值得关注的现象。

图2 居址中钵的高与口径分布的散点图

图3 墓葬中钵的高与口径分布的散点图

图4 居址中罐的高与口径分布的散点图

图5 墓葬中罐的高与口径分布的散点图

图6 居址中罐的高与腹径分布的散点图

图7 墓葬中罐的高与腹径分布的散点图

四、对姜寨一期陶明器特点的探讨

对墓葬和居址的陶器进行统计对比分析,可知在姜寨一期随葬陶器时,相较于居址内器形丰富的情况,人们多倾向于中小型器,钵多选择浅腹钵,罐、尖底瓶、细颈壶、碗、盆多中小型器, 器形结构复杂的器物, 如尖底瓶、细颈壶相较于其他器物,器形明器化更为明显。 陶明器的器形有两种:一是与实用器形制一致,如尖底瓶与浅腹盆;二是与实用器迥异,在居址中不常见,甚或不见,如细颈壶、敛口罐。 结合明器起源的原因、实用器类的功能及出土陶明器墓的状况, 对姜寨一期陶明器特点进行探讨。

关于明器产生的原因, 有学者认为与丧葬礼俗的形成有关: 一是在不能获取所需的随葬品, 或死者日常使用的器皿可能太破旧等情况下,为了维护习俗、慰藉死者的亡灵,使用明器作为实物的代用品,取其象征意义,明器由此产生;二是因为葬式不同,二次葬是人死后数年又将尸骨移出埋在别处, 此时死者生前的用具已荡然无存,从情感上讲,生者与死者已相对疏远, 埋葬时使用的随葬物品可能从简而用了明器; 三是地域与族属的习俗差异[3]。 郭昕在对宗日遗址的陶明器进行分析后认为,或者因没有足够的产品来随葬,或者是没有相对成熟的技术制作, 也可能是出于成本的考虑, 因此出现一些小型陶器以满足人们的某些丧葬习俗需要[4]。 从本质上来看,关于明器起源的原因, 跟明器的方便易得与制作成本低有关,是一种具有功利性目的的行为。

图8 居址和墓葬中尖底瓶的各项平均值对比

图9 居址和墓葬中陶碗的各项平均值对比

图10 居址和墓葬中陶盆的各项平均值对比

图11 居址和墓葬中细颈壶的各项平均值对比

人类的行为活动都与人们的认知水平、 功利性目的有关。根据姜寨一期陶器的统计分析可知,人们在选择随葬器物时倾向于中小型器, 这应归因于功利性目的的引导。 姜寨一期随葬陶器组合为罐、钵、尖底瓶,与常见的罐、钵类随葬品相比,尖底瓶数量少,多出自墓葬中,且器形小于居址的程度要高。可以从两方面来解释这种现象:一是从功利性角度来看, 尖底瓶的制作难度要高于罐、钵, 史前社会的人们为了省时而仿实用器制作较小的器物。二是由于器物本身的特殊性质,这还要从器物的功能说起。有些罐的器表有烟炱痕迹,与其作为炊器的功能分不开。钵是盛食器。而作为随葬组合的一员, 尖底瓶的数量远低于罐、 钵的数量。它的功能前人已多有研究,李仰松先生认为尖底瓶、小口瓮、壶、罐、漏斗均是酒器[5]。 2007 年,包启安先生提出小口尖底瓶可以用来酿酒[6]。 近年来, 刘莉教授研究团队对西安米家崖仰韶晚期出土的陶器组合(漏斗、尖底瓶、阔口罐等)[7]以及蓝田新街遗址出土的陶器进行科学分析[8],认为尖底瓶和漏斗都跟酒有关系,结合国外考古学资料,认为尖底瓶既是酿酒器、储酒器,又是饮酒器。 在我国少数民族中, 喝酒是婚丧嫁娶等社会活动中重要的一部分,酒是佤族人“做鬼”和处理事情时的必需品[9]。酒的特殊作用,使得作为酒器的尖底瓶、细颈壶成为丧葬活动中具有特殊象征意义的器物,进而最先被青睐选为明器,这是人们的思想意识在丧葬习俗中的表现。

虽有功利性的引导, 人们在随葬时会选择中小型器物, 但墓葬的其他表现并不全都具有功利性。 观察随葬陶明器的墓发现, 其他出陶明器的M46、M164 分别随葬陶器4 件、6 件, 随葬器物件数属中等水平。 W275 随葬陶器6 件。 姜寨一期瓮棺墓葬共206 座,有随葬品的仅12 座,多随葬一两件器物。若单单因为功利性目的,为何不减少随葬品的件数?除了功利性目的之外,随葬明器的原因还可从人们对生死的认知来理解。

史前社会的人们不能解释自然界的诸多现象,不明白人为何生,又因何死,对于死亡感到神秘莫测。有学者提出原始人受梦中景象的影响,产生一种观念,认为存在灵魂,人身死灵魂不灭[10]。 基于此,受血缘亲情的影响,人们会认为死者在另一个世界活着。 旧石器时代晚期,人们将死者葬于居住的洞穴内,随葬饰品小石珠[11]。 至新石器时代早期,人们仍将死者葬在洞穴内,随葬生活用具及装饰品[12]。 新石器时代中期,如裴李岗文化多数墓葬在公共墓葬区,随葬陶器、生产工具及饰品[13],此期已有明器出现。陈星灿先生曾对葬于洞穴的习俗做过研究,认为其属居室葬,作者援引台湾土著人的埋葬习俗资料, 提出排湾族死者面向东方,忌向西方,迷信死人会引生人做伴;邵族人把死者葬在屋内,认为是爱惜死者,亡灵可保佑家人[14]。 因此居室葬俗反映了史前人类在观念上的两个层次:在表层上,他们在情感上表达了对死者的亲情;在深层上,他们又是功利的,生者讨好死人,冀图死者不惊扰生者[14]。 至新石器时代中期,功利战胜了亲情,居室葬习俗被摒弃。

历史时期的记载也表达了人们对死者的矛盾心理。 《礼记·檀弓上》:“仲宪言于曾子曰:夏后氏用明器,示民无知也;殷人用祭器,示民有知也;周人兼用之,示民疑也。 曾子曰:其不然乎! 其不然乎! 夫明器,鬼器也;祭器,人器也;夫固之人,胡为而死其亲乎? ”表现了人们在亲情的基础上, 对死者的不同态度。《礼记·檀弓上》:“孔子曰: 之死而致死之,不仁而不可为也;之死而致生之,不知而不可为也。 是故,竹不成用,瓦不成味,木不成斫,琴瑟张而不平, 竽笙备而不和, 有钟磬而无簨簴,其曰明器,神明之也。 ”表明在亲情关怀的基础上,应随葬不实用的物品,表明死者与生者有异。 但《荀子·礼论》曰:“丧礼者,以生者饰死者也,大象其生以送其死。 故事死如生,事亡如存,始终如一也。 ”这又表现了事死如生,体现了亲情关怀,随葬实用品。 史前时期人们的心理应也如此矛盾, 对死人的敬与畏一直交织在人们的意识中。