基于数字波束形成侦察技术研究

2020-01-08刘治甬徐海洋

刘治甬 徐海洋

摘 要:文章分析了目前雷达侦察技术常用的多波束比幅测向和干涉仪比相测向的体制,针对复杂电磁环境下出现的抗干扰能力差等问题,提出采用数字波束形成技术的雷达侦察装置设计理念,阐述了该装置的总体设计和工作流程,对阵面波束合成及微弱信号检测技术进行了仿真,并分析了设计过程中面临的阵列天线、宽带数字波束形成、大带宽数据传输等关键技术。

关键词:数字波束形成;雷达侦察;高灵敏度

中图分类号:TN971 文献标识码:A 文章编号:2096-4706(2020)15-0070-04

Abstract:This paper analyzes the system of multi-beam amplitude comparison direction finding and interferometer phase comparison direction finding commonly used in radar reconnaissance technology. Aiming at the problem of poor anti-jamming ability in complex electromagnetic environment,the design concept of radar reconnaissance device using digital beam forming technology is proposed. The overall design and working process of the device are described,and the technology of front beamforming and weak signal detection is carried out. The key technologies of array antenna,wideband digital beamforming and data transmission are analyzed.

Keywords:digital beamforming;radar reconnaissance;high sensitivity

0 引 言

随着电磁频谱的日益密集、脉冲密度越来越高以及大功率电子设备的应用,电磁环境越来越复杂,传统的电子侦察装置面临着灵敏度低、看不远的问题,而提高灵敏度后,接收机收到的信号密度大幅增加,脉冲重叠概率大幅提高,又面临其环境适应能力差、参数测量错误、方位增批严重等实际问题。在雷达技术迅速发展的大背景下,多功能相控阵、低截获概率、PD体制、频率捷变、双多基地雷达等雷达体制日益复杂[1],寻求新的技术和手段进行电子侦察是当务之急,迫切需要提升雷达侦察的接收处理能力、微弱信号检测能力、信息处理能力等。

针对以上问题,美国从2003年开始,分四个阶段对其主战电子战装备SLQ-32实施SEWIP(水面电子战改进项目)螺旋式升级改造计划。其电子侦察部分主要改进内容包括:改进人机界面和信号分选能力、增加辐射源个体识别能力、增加高灵敏度接收机提高设备灵敏度、采用新型数字接收机改进测向和测频能力、改进电磁兼容性等。SLQ-32(V)6采用天线阵面取代了原来的接收天线和干扰天线,提升了其灵敏度和抗干扰能力,达到了早期预警的使用需求。

基于阵列天线的数字波束形成(Digital Beamforming,DBF)[2]技术能够极大地提高雷达系统的抗干扰能力,近年来其在电子侦察领域也得到了迅速的推广和应用。其可以自适应地形成空域抗干扰、形成多个独立可控的波束,具有较高的信噪比;天线具有较好的自校正性能,可获得较低的副瓣,能够降低后端的信号处理的增批率。

1 传统雷达侦察技术体制

1.1 模拟多波束比幅测向侦察技术

常见的模拟多波束比幅测向技术系统[3]组成如图1所示,主要包括多波束测向天线阵、全向或半全向测频天线、变频放大模块、测频接收机、多波束比幅测向接收机以及后端的分析识别部分。天线阵中的全向天线和定向天线将全向射频信号传送至变频放大模块处理后,变为全向中频信号送至测频接收机,将定向射频信号传送至对数视频检波放大模块。从对数视频检波放大模块输出的视频信号送至测向接收机进行测向。测频接收机将射频参数送至测向接收机产生脉冲描述字,经信号处理和分选后,将脉冲描述字和信号描述字同步送出至显示控制终端。显示控制终端作为人机交互设备,可像接收处理发出控制指令,以获得更好的參数信息。多波束比幅测向的优点是能够瞬时覆盖空域360°,且具有较大的带宽。由于其灵敏度取决于全向或半全向测频天线,而全向或半全向天线增益较低,导致其灵敏度不够高;面对低截获概率的雷达,其灵敏度不能满足要求。如果采用单比特接收机,虽然可以提高灵敏度,但会损失动态范围。多波束比幅测向的另一个缺点是不能处理同时到达信号,在遇到同时到达信号时,往往只能测量大信号、丢掉小信号。

1.2 干涉仪比相测向侦察技术

干涉仪测向侦察技术[3]通过测量信号的幅度或相位等信息从而获得信号的来波方向[4],该技术由于其设备量小且具有较高的测向精度,在电子侦察中得到广泛运用。干涉仪体制侦察系统组成如图2所示,其缺点是同时只能测量一个信号的方位,当环境中存在多径传输时(如大型船体的甲板反射及近距离强反射),往往会造成方位或俯仰增批现象,导致其环境适应能力差,另外,宽空域覆盖和大带宽的使用要求,限制了天线阵的增益,灵敏度难以提升。

2 基于数字波束形成侦察技术

通过上一章节的分析可以看出,传统体制的雷达侦察技术在灵敏度、同时到达信号处理、干扰源抑制等方面存在不足之处。本文基于数字波束形成技术,提出一种侦察技术。

2.1 总体设计

基于数字多波束接收处理技术[5]的侦察设备主要有阵列天线、微波前端、射频采样、波束合成处理、信号处理、显示控制等部分组成。如图3所示,陈列天线输出射频信号经微波前端组件滤波、限幅、放大处理后,输出多路射频信号至DBF接收分机进行射频采样。DBF接收分机首先对多路中频信号进行采样,形成中频数字信号。中频数字信号经波束合成后经接收处理形成脉冲描述字送信号处理,信号处理对脉冲描述字进行统计、融合、分选、跟踪处理,输出信号描述字至显示控制终端。

(1)阵列天线的主要功能是接收空间射频信号,阵列天线规模可根据系统灵敏度指标要求设计,单元天线可选用印制对数周期天线、Vivaldi槽线天线或喇叭天线。

(2)微波前端接收阵列天线输出的射频信号,信号经过限幅、滤波、放大、移相控制后送变频组件;再经多次变频后,输出中频信号至数字波束形成分机,组件内保证各路信号的幅相一致性,并且保证各组件之间的幅相一致性。

(3)DBF接收分机为设备的核心分机,接收微波前端的中频信号,经A/D采样、波束形成处理与宽带数字检测后,形成脉冲描述字送信号处理分机。

(4)信号处理模块接收DBF接收机产生的脉冲描述字[6],完成信号分选分析的功能,将脉冲描述字和信号描述字输出至显示控制模块。信号分选主要由接口模块、参数处理模块、干扰抑制模块、脉冲去交错模块、信号融合处理模块、信号跟踪模块以及接口模块组成。

2.2 技术特点

2.2.1 高增益、宽空域覆盖

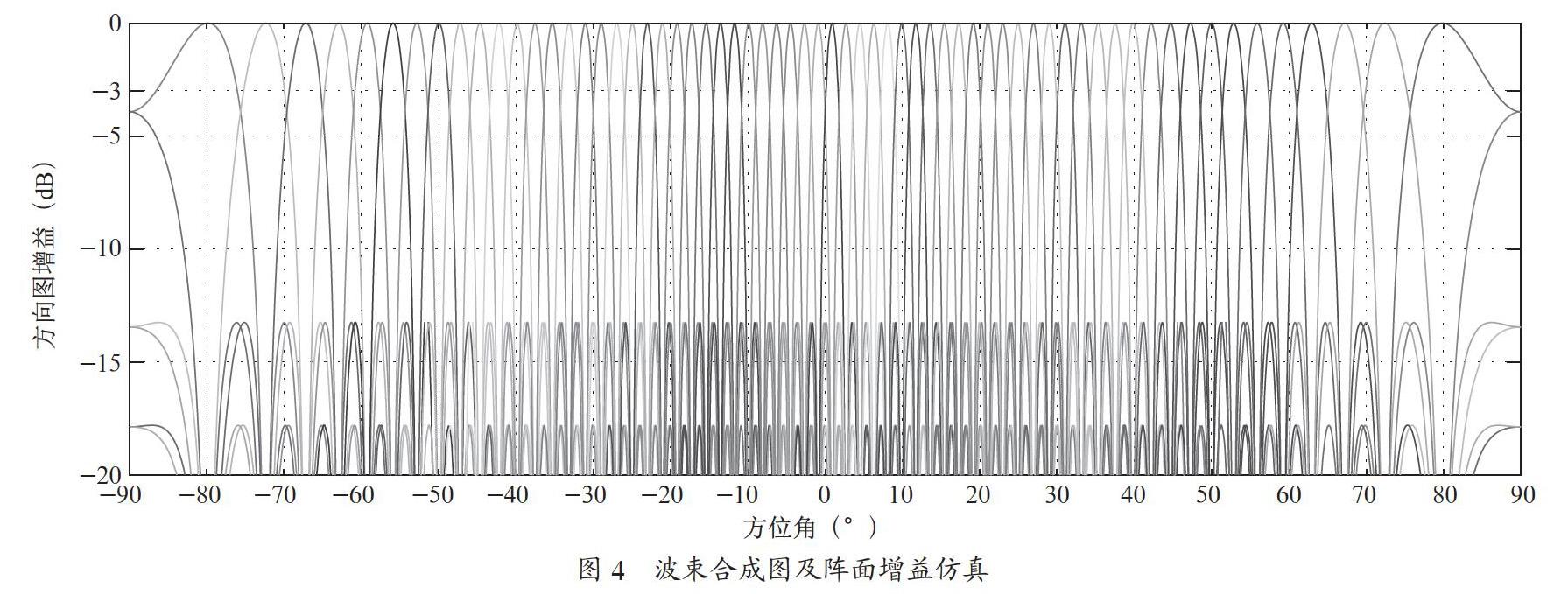

作为一种空域滤波技术,DBF解决了宽空域覆盖和高增益接收的矛盾,能够大幅提高系统作用距离,并可同时对宽空域范围的多个目标远程搜索和跟踪,是实现大范围、大纵深预警监视能力的主要技术途径;此外,由于单元波束变窄,副瓣降低,因此还可以提高系统的测角精度和分辨率,测向精度明显高于模拟多波束体制,有利于抑制干扰信号,具有更好的复杂电磁环境适应能力。图4为64元阵面波束合成图。

可以看出,采用阵面体制,数字波束合成增益明显高于传统模拟多波束或干涉仪体制天线,有效提高了系统的灵敏度;另外还可同时获得密集的可控多波束,可瞬时覆盖宽的空域范围,同时搜索和跟踪多个目标。

2.2.2 自适应干扰置零

针对安装平台电磁兼容问题,在同平台内,除采用传统匿影、滤波、分时工作等电磁兼容设计方法外,DBF技术体制中的自适应干扰置零技术也为其与平台内其他电子设备的电磁兼容提供了一种新的手段。自适应干扰置零能够提高指定方位的增益,同时在被干扰方向实现方向图置零,具备多个干扰源的抑制能力。

2.2.3 微弱信号检测

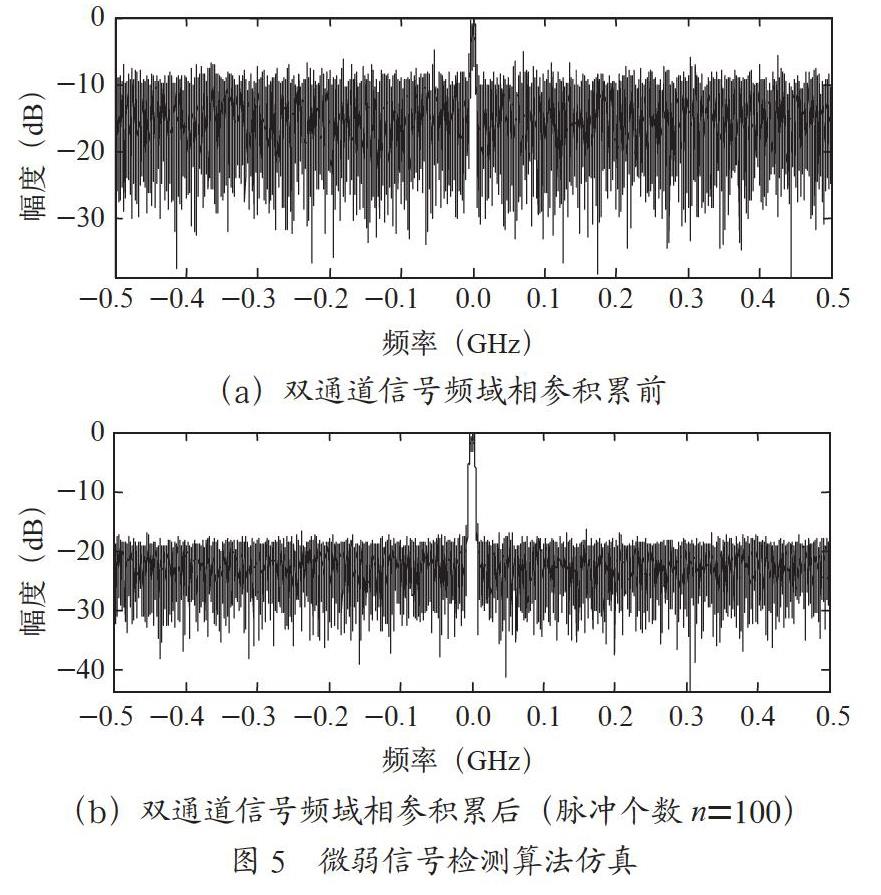

为进一步缓解接收机的灵敏度负担,数字波束形成接收机通过相关处理、积累检测等微弱信号检测技术[7],拉开目标信号和噪声的差距,突显目标,提高处理增益,降低接收机所需的信噪比,从而提高对脉冲信号的正确检测率,提高侦察设备的复杂环境适应能力。图5为微弱信号检测算法的仿真结果,可以看出,采用微弱信号检测算法后,信噪比明显提升,容易提取脉冲包络。采用微软信号检测后可以进一步提升设备的灵敏度。

3 关键技术分析

3.1 阵列天线设计技术

根据设备灵敏度和桅杆安装要求灵活设计阵列规模和阵列布阵方式,需同时满足高灵敏度侦察和平台安装尺寸的要求。

稀疏阵[8]是指阵元之间的距离大于半波长的均匀或非均阵列系统。具有更大的阵列孔径,甚至包含多尺度阵元间距。用较少的阵元获得更大的阵列孔径,可以在获得较好的测向精度和较高的测向分辨率同时,便于在有限的空间中搭配小规模的接收系统和信号处理系统,降低设备成本、可优化结构设计、精简散热系统。

这些优点使得数字阵列技术能在某种程度上具有更好的适装性。

3.2 宽带数字波束形成技术

宽带数字处理技术,可做到既提高截获概率,又大幅提高侦察灵敏度和精度,能对远程目标,特别是超视距目标经各种途径到达侦察设备的信号进行提取和测量。原始数据的获取,为进一步的目标分选识别、目标协同定位提供了有利条件。

另外,波束合成算法和硬件架构息息相关,在设计迭代的过程中,两者需要统筹考虑。既需要考虑带宽对架构的需求,也要考虑计算量对带宽的需求;既需要尽可能地降低运算量,也需要算法可拆解,降低数据间的依赖。

3.3 大带宽数据传输技术

宽带数字波束合成需要非常宽的数据传输带宽,要求高速的硬件传输带宽支持;另一方面,需要研究可行的数据压缩方式来减少片间传输的数据率,以降低数据传输需求,从侧面降低硬件设计的难度[9]。

Aurora协议是XILINX公司开发的是一个高带宽的高速串行链路层协议,支持多路的光纤传输及光纤链路扩展。可开发基于Aurora协议作为数据传输平台的数字多波束形成模块,实现高速数据传输功能。

3.4 数据同步技术

数字波束合成对多通道间的相位极其敏感,如果多通道间出现数据传输或者采样偏差,对合成效果的影响很大,因此必须仔细处理同步问题,包括A/D同步和多通道采样同步。

4 结 论

采用数字波束形成技术,有效解决了雷达侦察所需的宽空域、大带宽、高灵敏度间的矛盾,其对同时到达信号的处理能力、灵活的波束控制和处理技术,能够使侦察装置具有更好环境适应能力。本文从现阶段雷达侦察技术所面临的问题出发,提出了基于数字波束形成的侦察技术,对该其总体设计、技术特点进行了研究分析,最后对数字波束形成侦察关键技术的应用进行了分析,对雷达侦察设备的研制具有参考意义。在实际的工程应用中还面临集成设计、结構设计、散热设计等一系列问题,有待进一步深入研究。

参考文献:

[1] 吴双彤,刘兆华,高燕.电子战环境中的雷达侦察系统研究 [J].中国新通信,2018,20(6):244.

[2] 刁晓静.电子侦察中的宽带DBF技术研究 [D].西安:西安电子科技大学,2011.

[3] 林象平.雷达对抗原理 [M].西安:西北电讯工程学院出版社,1985.

[4] 赵春雷,王建.基于虚拟基线的相位干涉仪阵列优化设计 [J].舰船电子对抗,2019,42(6):38-41.

[5] 杨高雄,宫新保.基于平面天线阵列的数字波束形成技术研究 [J].信息技术,2018(5):121-124.

[6] 郑卉卉.雷达侦察设备对脉内调频信号分选识别方法 [J].电子技术与软件工程,2019(10):96.

[7] 李东海.基于相关积累的微弱信号检测技术 [J].舰船电子对抗,2015,38(5):43-45+51.

[8] 邵华.稀疏阵列测向技术研究 [D].南京:南京理工大学,2014.

[9] 黄睿,苏阳,赵英潇,等.PCIe高速数据记录方案设计与软件实现 [J].电子科技,2018,31(7):75-78+84.

作者简介:刘治甬(1983—),男,汉族,四川宜宾人,工程师,本科,研究方向:雷达侦察技术;徐海洋(1982—),男,汉族,江苏淮安人,高级工程师,硕士,研究方向:雷达侦察技术。