从柳宗元与白居易园林中观中唐文人园林的“因借”与“再造”

2020-01-03王依桐崔禹彤

王依桐 崔禹彤

面对全球化的逐渐深入,如何在国际化风格和现代化标准形制中坚守园林设计的地域性与本土性,对于当前的景观设计与实践显得尤为重要。进行本土性园林营造的关键在于对我国古典园林设计的深刻理解和当代语境下的再创造。唐代作为朴素园林观形成的初始阶段,对该时期园林理念的研究有利于我们更深刻地了解中国园林的内在核心,从而把握具有我国特色的园林设计内核。

1. 中唐之于中国风景园林的五个时期

1 “白柳”园林观的形成及内在动因

1.1 客观社会的内忧外患与魏晋自然观的延续

随着中唐时期的宦官专权、藩镇割据,战乱不断,盛唐(公元713~766年)的繁荣景象出现了突变。国家内忧外患,许多抱有政治理想的文人因种种原因不能得志,遭到贬谪。在这样的社会背景下,文人们开始选择回避现实,称道隐逸。许多被贬谪之地隶属偏远地区,经济水平和社会发展虽然较为落后,自然风光却十分优美、独具特色。偏远的环境和绝美的景色使得政治上郁郁不得志的文人有时间和心境云游山水、隐遁园林,其对于自然山水的认识也得以在隋朝的基础上得到进一步开拓。

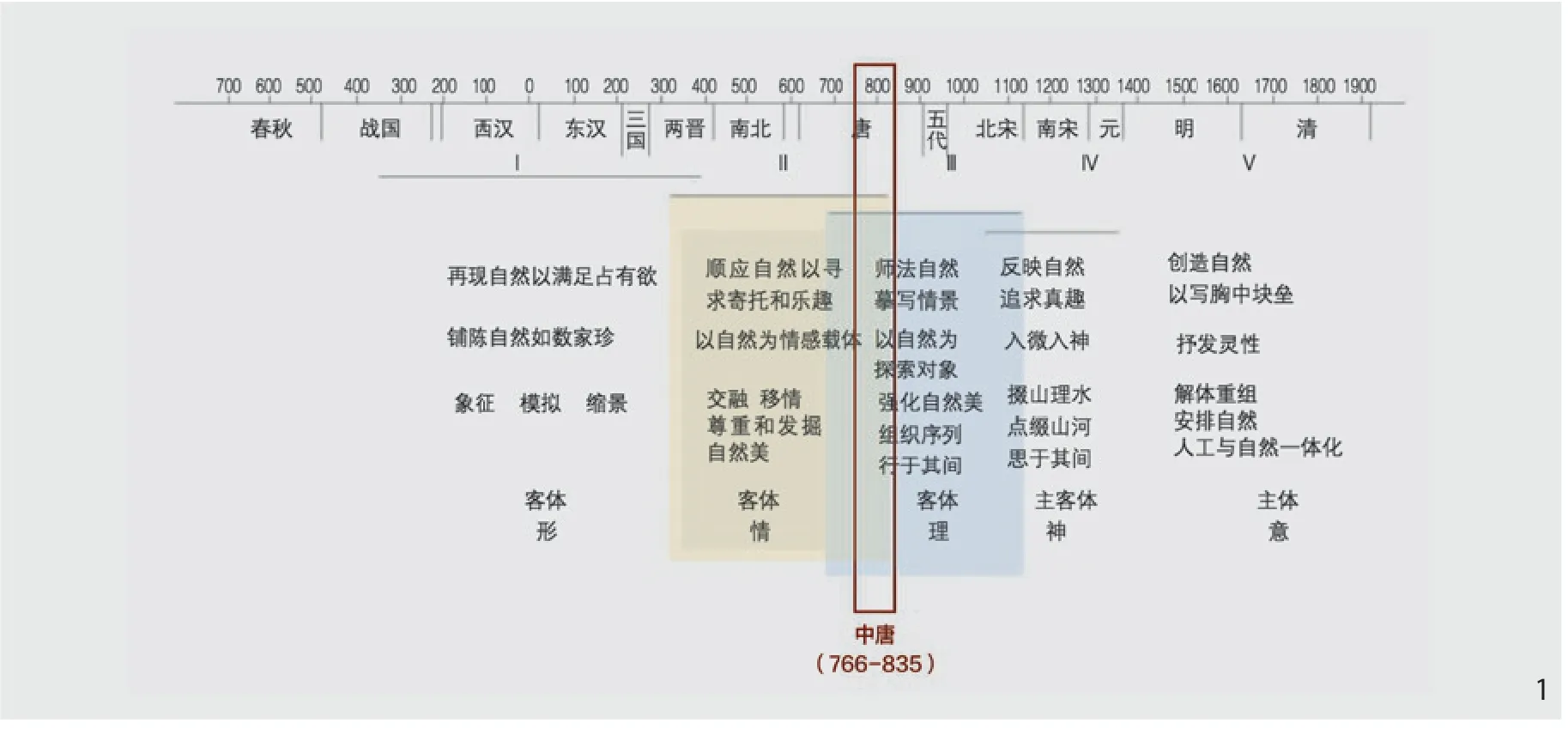

同时,唐代也全面继承了魏晋时期形成的中国自然审美的三大形态,即:直接自然审美的纵游山水形态、间接自然审美的园林建筑形态以及拓展式自然审美的山水艺术形态[1]。冯纪忠先生将古代中国风景园林的发展划分为五个阶段(图1,改绘自《人与自然—从比较园林史看建筑发展趋势》)[2],并将各个阶段的特征总结为“形、情、理、神、意”。本文研究的中唐时期(公元766~835年)正处在由“情”向“理”转变的阶段,人们从单纯的顺应自然以寻求寄托和乐趣逐渐转向对自然进一步探索和师法自然、摹写情景,也因此涌现了许多自然山水的文学创作以及文人园林的营造实践。

中唐时期整体的客观环境使得士人的内心出现了“内敛化”和“精致化”的转向[3],加之魏晋时期奠定的自然审美基础,为园林实践的进一步发展创造了条件。

1.2 仕途浮沉下不同的人生轨迹

在不同的人生境遇下,白居易和柳宗元也发展出了不同的山水理论。柳宗元的纵情山水更多继承和发扬了直接形态上的自然审美,而白居易的中隐理论则是唐代自然审美间接形态的代表,也成为后来园林建筑的思想基础。其中,柳宗元以《永州八记》等山水游记著称,对永、柳二州的开发一直为后人称道。白居易则因庐山草堂与履道坊等园林实践,被认为已具有一定的“自觉园林观”。

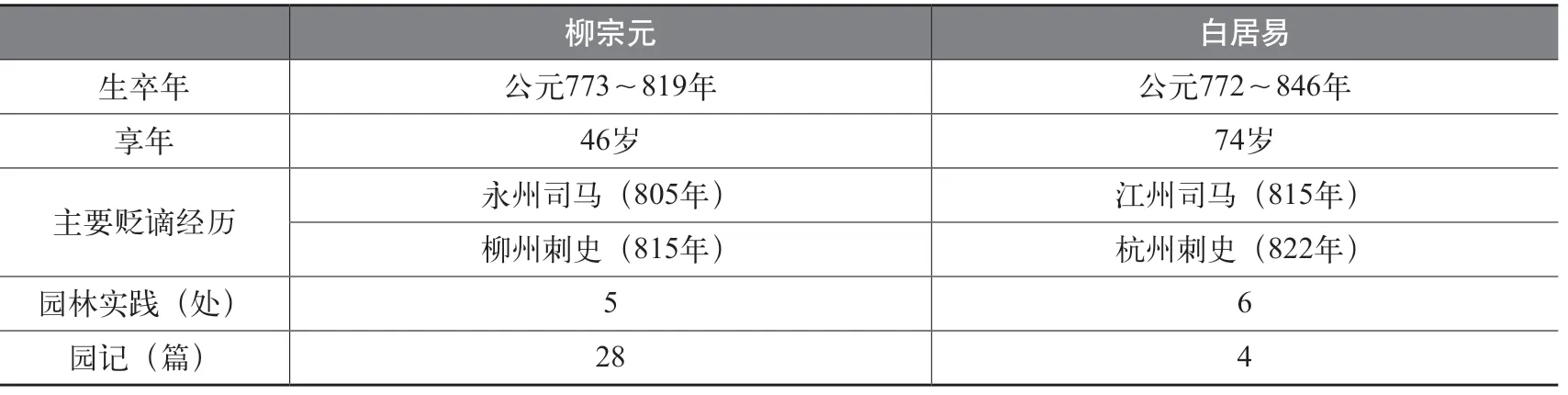

将白居易与柳宗元二人的主要生平经历及其与园林相关的史实进行整理对比(表1),可以发现两人生活在同样的社会背景下,也有着相似的为官与贬谪经历。从数量上看,两人的园林理论与造园实践基本相当。但二者在为官为游的时间、等级、地域上仍存在一定差异。

柳宗元相较白居易更早进入仕途,并且平步青云,但是突如其来的变革让本来前途一片的柳宗元遭到贬谪并终不得重用,直至因病过世。而白居易虽然进入仕途较晚,也经历了政局的动荡,但白居易等到了动荡时局的结束,在晚年重回朝廷为官,并始终保持一个较高的官位。将白居易与柳宗元二人一生的仕途浮沉及其园林实践根据时间进行叠合分析,可以看出,柳宗元的园林实践均集中在贬谪时期,特别是担任永州司马期间,成为其园林营造的核心期。而白居易的园林营造在各个阶段均有分布[4、5]。

表1 柳宗元与白居易基本情况及园林相关史实比较

从白、柳二人的生活轨迹与主要园林营造地点的关系可以看出,柳宗元生于长安最终客死他乡,在偏远的柳州结束了一生,长时间生活在物质相对匮乏、生活条件落后的西南地区。而白居易一生虽 然各地漂泊,但基本没有越过长江以南,生于郑州最后回到洛阳,生活的地区也多为城市或发展水平较好的城郊,整体生活环境上明显优于柳宗元。

经历了不同的仕途浮沉与生活变迁,柳宗元和白居易对于魏晋山水理论从不同的角度展开了沿袭和发展。相似中伴有差异的生活与造园经历一定程度上对白、柳二人的造园理论形成产生了影响,也使二人的园林营造在类型、选址、营造重点和情感表达上都存在一定的差异。而这些差异的背后,二人的园林观及其实践也体现了中唐时期风景园林“情”与“理”的特征的并存。

2 “白柳”园林观的书面表征:园记与诗歌中的园林营造

2.1 园记对园林观的直接体现

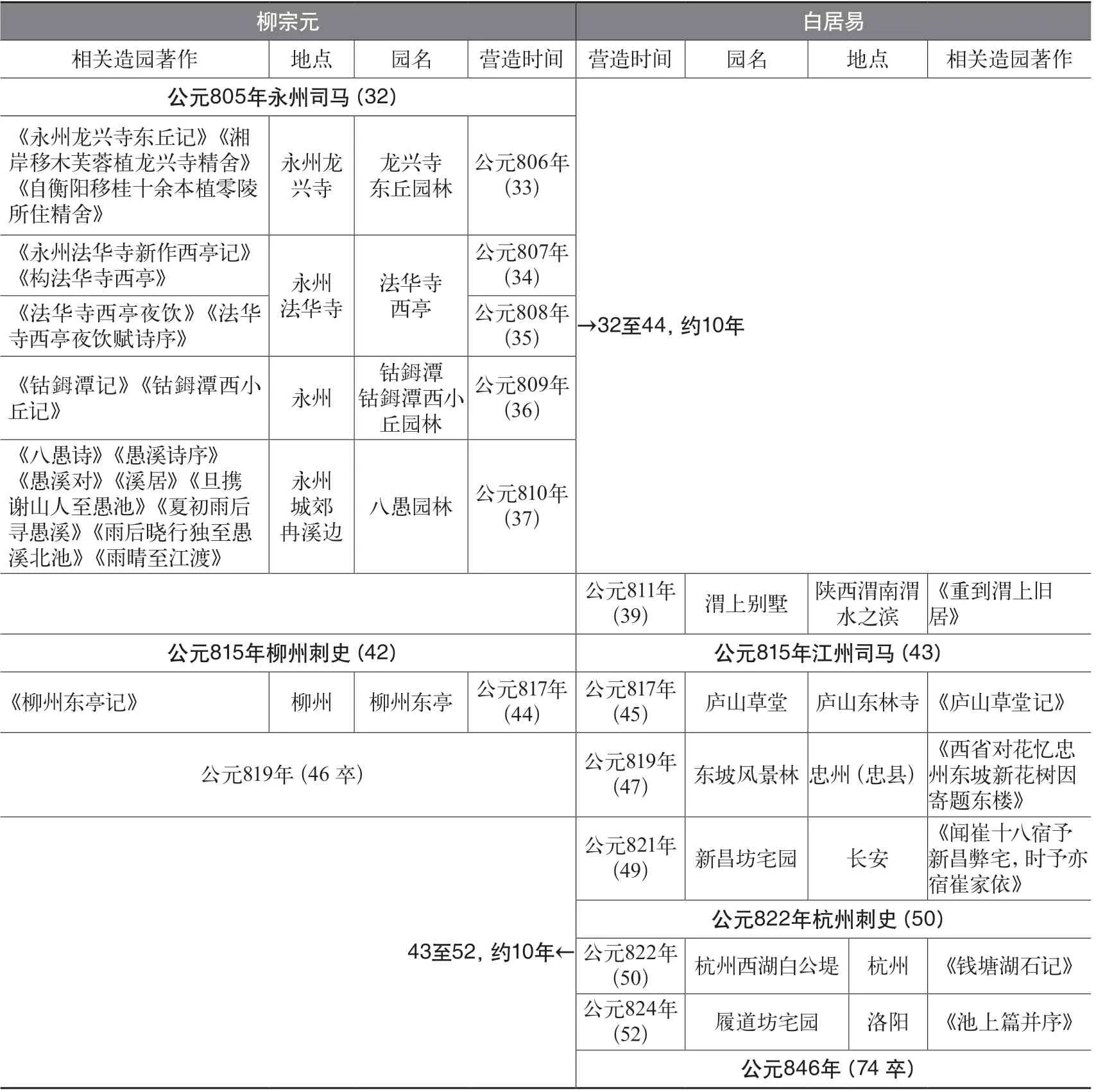

通过对柳宗元、白居易生平的主要造园著作进行梳理(表2),可以看出,柳宗元的园林营造多处于岭南自然风貌较为原始的地区,而白居易的则多处于城市或城郊,二者在数量上基本相当,在园记的数量上柳宗元明显多于白居易。

园林营造的整体时序上,柳宗元比白居易早10年左右,二人的造园实践分别集中在32~44岁(柳)与43~52岁(白),时长都为10年左右,多在二人任职司马期间。隋唐时期,司马为州郡佐吏,一般用来安排朝廷的贬官,是没有实事、实权的闲职。加之所贬谪的地区又往往是没有开发的偏远地区,为司马提供了云游山水的好机会。正如白居易在《江州司马厅记》中所写到的:“刺史,守土臣,不可远观游;群吏,执事官,不敢自暇佚。唯司马绰绰,可以从容于山水诗酒间。”[6]

与白居易不同的是,柳宗元在观游他人的私家园林时也写下了大量的园记,对其园林建造进行自己的评价,也体现了柳宗元对于园林营造的独特的视角和观点。

白居易和柳宗元的造园实践在整个唐朝的园林发展中占有重要地位。通过对《唐代园林别业考录》[7]中涉及白、柳二人的章节进行摘录比较(表3),一定程度上可以反映二者园林观中最具价值之处,也可以看出二者在园林观中侧重点的差异。

从两者所著园记的整理比较中可以看出,白居易的设计理论体系更为完善,无论是园中的山石花木还是亭台楼阁亦或是整体的水路格局,均有一定造诣,并且园林活动也更为丰富。而柳宗元的造园更多体现的是对人类社会与自然的思考,园林不仅仅是山水自然的审美存在,更是情感和理想的彰显。

2.2 诗歌对园林观的侧面表征

园记对造园实践的记录是最直接的园林观的体现,而同为唐朝著名诗人,白居易和柳宗元的许多诗歌也从侧面反映了其对园林实践的看法和理解,特别是对园林中花木种植的偏好以及对于公共园林营造的尝试。

将白、柳二人诗歌中以“种”“栽”“植”为标题的诗统一提取并做词频分析,可以看出,柳宗元的花木种植偏好中出现最多的植物为:柳、松、桦、竹以及木芙蓉,均为文人墨客常以清雅居的植物。而白居易的偏好则为:竹、松、花、蔷薇、山樱桃、白莲、榴花、牡丹和荔枝,种类上更为丰富,其中也出现了许多开花植物,以及诸如荔枝、山樱桃等经济作物,可以看出白居易在花木种植上较柳宗元更为日常和生活化。

除私家园林的营造外,柳宗元和白居易也分别在柳州和杭州等地进行了公共园林的营造,可以从所著的叙事类诗歌中得以体现,其中最典型的体现其公共园林营造思想的有:“柳州柳刺史,种柳柳江边。……好作思人树,惭无惠化传。”(柳宗元《种柳戏题》[8])、“手种黄柑二百株,春来新叶遍城隅。”(柳宗元《柳州城西北隅种柑树》[9])、“……巴俗不爱花,竟春无人来。唯此醉太守,尽日不能回。……每日领童仆,荷锄仍决渠。……移此为郡政,庶几甿俗苏。”(白居易《东坡种花二首》),可以看出即使仕途不顺、遭遇贬谪,白、柳依然保有自己的政治理想,愿意通过自己的努力为百姓谋福利,在能力范围内为当地的环境治理和公共游憩努力。这同时也表明白、柳的园林营造一定程度上超越了一般文人园林的审美和抒情意义,已经具备了一定的社会意识。这种朴素的公共服务观念是白、柳园林观中较为统一且有一定时代意义之处。

3 白、柳园林观的深入比较:“因借”与“再造”

从上文分析不难看出,白居易与柳宗元的园林观都处于“情”与“理”之间。选取白、柳早期和晚期园林营造中最具代表性的园林,如柳宗元早期园林“东丘园林”、柳宗元晚期园林“八愚园林”、白居易早期园林“庐山草堂”、白居易晚期园林“履道坊宅园”加以比较分析。其中,白居易的两处园林都已有较多成熟的研究,以及对设计手法的分析,而柳宗元的园林难以从其园记中得到全面的信息而实现园林平面的复原。故本文根据四座园林相应的园记对其进行园林结构的骨架抽离,绘制园林结构抽象分析图,以此分析白、柳二人在具体的园林实践中所体现出的园林观的异同。

表2 白柳园记与园林营造的时序关系

表3 柳宗元、白居易在《唐代园林别业考录》中出现处摘录

续上表

3.1 柳宗元的典型园林实践分析

柳宗元的东丘园林(图2,根据《永州龙兴寺东丘记》整理绘制)主要阐述了“旷”“奥”的自然美学思想,发现自然风景,然后利用地势修建曲折回环的小径加以连接,辅以草木花石,更加凸显东丘的幽境,营造实践为对现有景观的整治与优化。

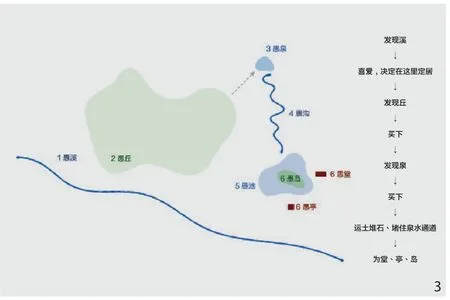

八愚园林(图3,根据《愚溪诗序》整理绘制)是柳宗元一生中最着力营造的居所,其以“愚”为八景命名,体现出柳宗元的园林观依然停留在以自然为精神映射与寄托的“情”的阶段。在八愚园林的营造中,柳宗元依然遵循探索自然为先的发现模式,买下自己喜爱的自然风光,在整个景观序列的终点垒石蓄水,加盖亭、堂,满足基本的生活需求。

2. 柳宗元东丘园林结构抽象分析

3. 柳宗元八愚园林结构抽象分析

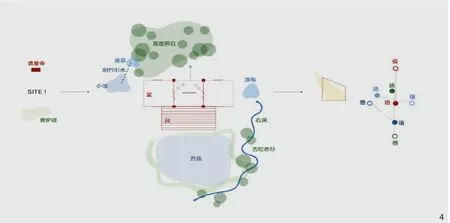

4. 白居易庐山草堂园林结构抽象分析

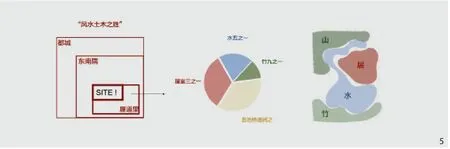

5. 白居易履道坊宅园园林结构抽象分析

总体而言,柳宗元的园林实践都是在自然背景下,寻找自然之美,然后加以人工整理使之成为自己的居所,可以说是将对自然的“因借”发挥到了极致。如何在自然中发现美,如何利用美,如何以最小的成本达到遨游天地、适游山水的境界,是柳宗元园林实践的要义所在。

3.2 白居易的典型园林实践分析

白居易的庐山草堂(图4,根据《庐山草堂记》整理绘制)也属于自然环境中的园林营造,但与柳宗元不同的是,白居易具有一定的选址意识。柳宗元是根据游历的时序进行记载,而白居易的描述则体现出了“选址”的过程,庐山草堂就首先在遗爱寺与香炉峰之间择一胜地,接着围绕核心居所建筑“庐山草堂”进行朴素但不简单的居所设计,其中户牖、屏风、座椅的设置均有所提及。在核心建筑物之后,对园林的描述与建造均围绕核心建筑物展开。在庐山草堂中,对比与呼应手法最为明显。一对泉、一对池、一对山、一对建筑,每对又可以分为对场地原有景观的“因借”与自己在基地中对景观的“再造”,在自然中组织序列,摹写情景。

白居易晚年居住的履道坊宅园(图5,根据《池上篇并序》整理绘制)位于城市中,并非处于自然山水中。但与庐山草堂相同的是,白居易有意识的“选址”观念依然存在。在履道坊的园林实践中,白居易已经具备了一定的宏观设计思想,即对不同用地类型与比例的把握,园记中他在原址之后首先做的便是对整个园林山水结构的宏观描述。这种整体性的意识,相较于具体的营造手法,更能代表一定的规划观念。履道坊宅园中对用地的宏观把握和总结,可以看出白居易已经在对园林实践进行初步的归纳和总结,试图得出普世的园林观与设计导则。

4 结语:“因借”与“再造”之于中唐及当代园林

白居易与柳宗元在公共园林的营造和园林实践的社会意义上具有较大的相似性,对于私家园林的营造则更多体现出不同的出发点和设计观念。

白居易的园林观相对较为完全、成体系,在整体思想上遵循“中隐”思想,在实践中产生朴素的园林美学观,主要表现为:营修园林是美化环境和社会文化建设的治政之道;游赏园林是陶情怡性、培养高尚情操的活动;风景园林的选址和风景建筑的塑造,重视与环境的有机结合;造园顺乎自然、组景师法造化。

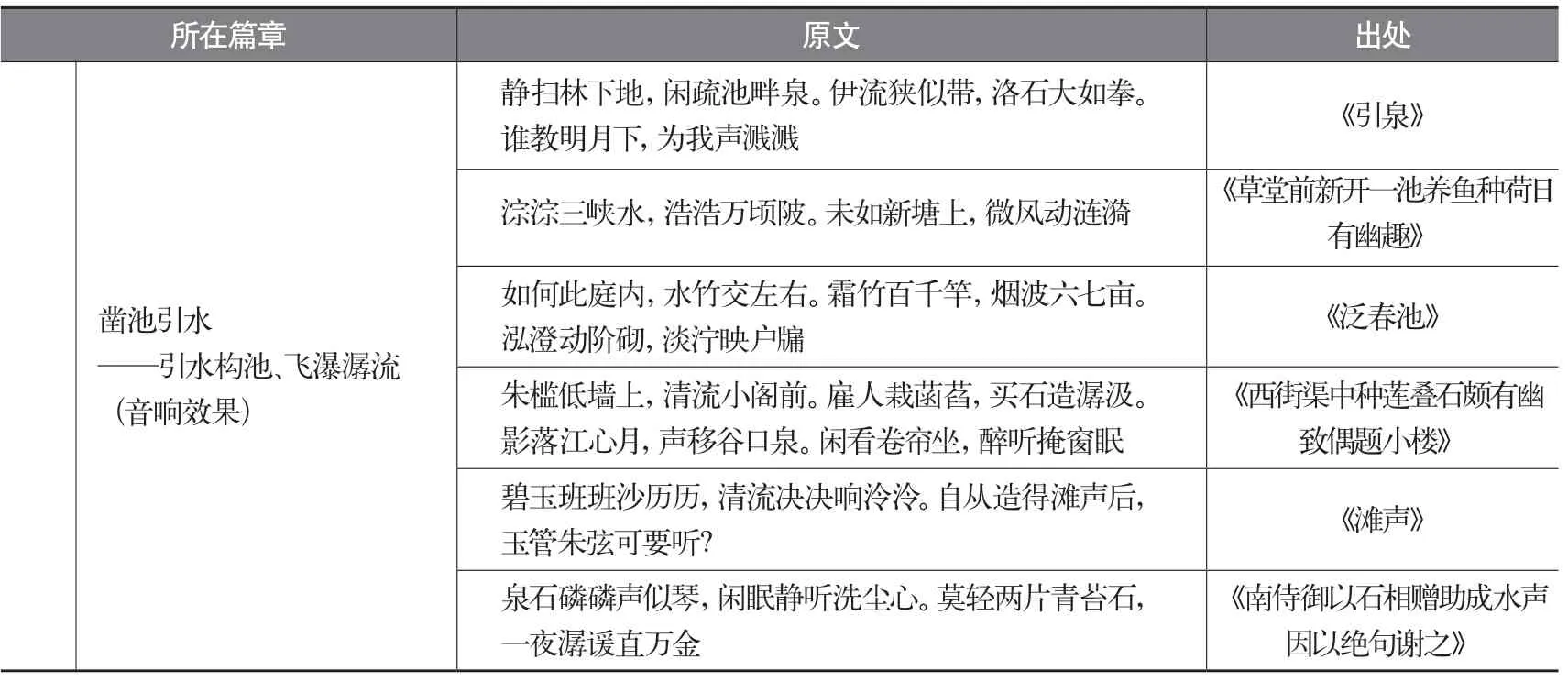

在造园手法上,白居易主要运用了因势造园、巧于因借、取法自然、小中见大、虚实相生、闹中取静等手法。其中对比与借景手法尤为突出,在其园林实践中经常利用自己再造的园林景观与原有的借景形成对比,达到高超的审美效果。而在具体营造上,白居易十分重视水在园林中的地位,同时对石,尤其是太湖石也有独特的鉴赏之道,对于园林植物则尤为偏爱竹。

柳宗元的造园思想以“旷”“奥”为主要审美观念,园林营造多以对弃地的改造,也相应产生了师法自然、因地制宜的造园总则。其提出的“逸其人、因其地、全其天”的理念,跳脱出园林作为文人游赏移情的内向客体,带有一种朴素的园林价值观,即柳宗元已经意识到园林营造并不仅仅是一项个人活动,而涉及到社会人力物力以及自然资源的综合调用,应加以整合,以求最优。柳宗元的主要观点集中在对两个关键问题的回答,即怎样的园林是美的;如何营造美的园林。

前者,柳宗元以“旷如、奥如”作答,其中体现的正是对比的美学思想,这一点与白居易不谋而合。除此之外,柳宗元还提出了“美不自美,因人而彰”的审美观念,这是对于自然与人的关系的思考,并且肯定了景观对于人的精神作用。在这一思想里,自然作为人观赏的客体,由观赏主体人决定其美与魅力。

后者,柳宗元并没有提出与白居易相似的具体的造园手法,而是提出“逸其人,因其地,全其天”的造园总则,体现了一定的可持续发展观念,同时也是对唐朝时期盛行的奢靡之风的反思。柳宗元的园林营造中所体现出的成本控制的经济理念以及因地制宜的环境理念,在当时的社会背景下可以说是非常先进的思想。除此之外,柳宗元还提出园林建筑宜近水,尺度宜小,形制宜朴,意境宜亲,可见其园林观整体上都凸显出自然的气息,力求减少人为。

从造园观的核心来看,柳宗元以自然为核心和脉络,辅以人工营造作为点睛之笔,而白居易则是在自然中“择选胜地”后,以功能需求为核心,围绕人工建筑以亭堂组织周围景观。这是两者园林观最本质的区别。

在中唐时期,中国风景园林正处在“情”“理”的过渡,“因借”与“再造”的园林实践也因而得以发展。“情”“理”的先后是其客观发展的时间顺序,在园林设计中并无优劣之分,不同的场景、不同的环境适用不同的园林观,于当代园林而言,依然具有很强的借鉴意义。对于城市中的园林营造,如何利用有限的自然资源,在建成环境内部营造自然场景,完成对景观的再造,这是白居易以人居功能为核心的园林观。而对于自然风景名胜等旅游地的开发设计,显然不能进行过多的人造自然设计,这是柳宗元以自然本体为核心的园林观。

当今社会的园林实践中,源于西方理念的现代化设计难免有些过度强调人对景观的“再造”能力,产生了很多过度设计的“人造景观”。柳宗元早在一千多年前就已经意识到对自然“因借”的必要性,如何回归自然,发现和塑造自然本身的美丽,这不仅是符合当下生态观的设计需求,也是更能代表中国古典园林营造的本土智慧。