从与文人交往看晚清碑估的社会作用

2020-01-03赵秋嘉

◇ 赵秋嘉

金石学兴起于北宋,在元、明二朝渐衰,又鼎盛于清代,此时学者醉心于以拓片上丰富的材料证经补史。碑派书法在晚清亦发展至顶峰,欲摆脱帖学靡弱书风的书法家对风格各异、变化万千的碑刻心慕手追。社会风气为拓片交易提供了广阔的销售市场和良好的学术土壤。在晚清几十年的时间里,碑估这个自宋代起就诞生的古老职业逐渐趋向职业化,他们开始融入文人群体,与文人发生密切的交往。拓片之流转,功在碑估。本文拟从文人与碑估的交往,探讨晚清时期碑估发挥的社会作用。

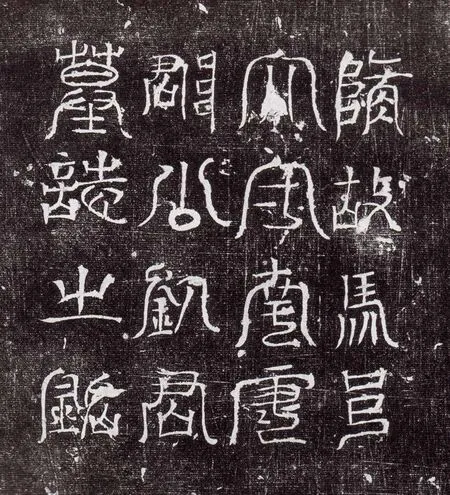

[隋]刘君墓志盖拓片

一、审定伪劣

随着晚清金石学、碑派书法的发展,对碑刻拓片的需求骤然激增,拓片市场极为繁荣,文人作为主要收藏群体,最为关注的是拓片的真和精,这决定了铭文的文献价值及笔法和神采。而这两个基本要求,在当时却成为棘手的难题。

这一时期,拓片市场的兴盛同时也促动了伪拓的泛滥,市场上真伪杂处,作伪者手段频出:或有根据原石已亡佚的旧拓重新翻刻,如叶昌炽《语石》记载当时“六朝碑志之佳者,其石或亡佚,碑估得旧拓,往往摹刻,以充孤本”〔1〕。原石已佚的孤本拓片由于其稀有和不可再生在流通中往往价值不菲,伪造出这样一张拓片给碑估带来的利润极高。或有依据著录凭空捏造,制造伪刻。如一直存在于历代著录之上的《岣嵝碑》,原石从未显于世,但依据著录伪造的《岣嵝碑》刻石与拓片却层出不穷。或有利用文人的崇古心理以新充旧,将新拓做旧充作旧拓兜售。旧拓字口损伤程度较轻,所呈现的信息更为完整,二则古物年代愈久,文物价值也就愈高。清代学者震钧记载当时“京城士大夫好藏金石,旧本日贵,看法亦各有诀……价之轩轾因之,然黠贾亦即因而作伪”〔2〕。为了做旧,碑估往往在拓片装裱过程中对新拓进行补字、描涂,甚至在棰拓之前直接在原石上进行剔补、挖刻。不仅使原碑字形形神尽失,还对原石造成不可逆转的损坏。此外还有拼字、移字、剪接题跋等层出不穷的作伪手段。

通过这种种手段制作出来的拓片不仅文物价值大打折扣,有些手法低劣的作品,更无补于鉴赏、研究。晚清书法家费念慈曾“新得巍刘懿墓志翻本,巍字竟作魏字,形肥钝,与原刻迥异也”〔3〕。大多数翻刻本与原本在形貌与精神上常常大相径庭,无论对于书法家的学习还是学者的研究都没有助益。然而拓本真假极难鉴定,便是如吴大澂、叶昌炽这样数十年浸淫于金石碑拓中的大收藏家,也无法保证自己所经眼的每张拓片都准确无误。叶氏曾言:“不佞自诩精鉴到眼,毫芒不能眯,对此竟不敢下判断。金石之学虽小道,岂易言哉。”〔4〕吴大澂亦承认“伪造者无奇不有,近所审定,万无一失。若仅见拓本,则未敢信也”〔5〕。

拓片真伪已难以分辨,精拓却更难获得。晚清时期杰出拓工难寻,无数碑刻虽一经出土顷刻间就化身千万,但其中精拓寥寥可数。吴大澂曾云:“然非好之,真不知拓之贵,亦不知精拓之难。”〔6〕叶昌炽亦叹曰“精拓精椠稀如星凤”〔7〕。精拓的稀缺,一则由于许多拓工一味追求速度和数量,“为资衣食,朝夕棰拓”,忽视文物保护,对原石造成极大损害,许多名碑数月间“由深渐浅,由浅渐平,由平渐泐,驯至没字,仅存魂魄”〔8〕。叶昌炽曾在隶古斋见到旧拓《东方朔画像赞》,大赞其神采飞动,韵致绝佳,与当时市面上其他同行本迥异,便是由于颜真卿所遗碑刻长久以来为人棰拓不止,字口渐浅而模糊,而拓工动辄挖剔字口,愈挖愈失本来面目,致使颜碑拓本在晚清已是“非得宋拓不可学矣”〔9〕。因而叶氏感叹“乃知后人讥鲁公书为恶札者,但见近拓本耳”〔10〕。吴大澂也批评过此类急功近利的拓工:“此间拓手多自以为是,又不耐烦,以速为贵,教以先扑墨后拭墨之法,多不听从。”〔11〕二则由于有些拓工棰拓技艺低劣,纸墨粗恶,所拓“渗痕入骨,遂至黯淡无华”〔12〕,皆不足以观。三则由于拓工的文化素质所限或有意欺诈,如有的拓工在碑石新出土时,故意不拓碑阴,待到拓片销售一空后,再拓带碑阴的足本拓片进行第二次销售。有的漠视文人指示,“属其往拓十分,渠竟拓二十分而不拓碑阴,愚而愎,大率类是也”〔13〕。拓片的信息不全给文人造成更大的困扰。由于这些拓工群体素质参差不齐,市场上流通的拓片多数纸墨不佳,墨色不匀,字迹不可辨,极大妨碍了碑石原貌的再现,使当时文人对精拓的追求尤为迫切。吴大澂曾向陈介祺诉苦:“大澂前在青门作两日勾留,匆匆回署,未及手拓,幕友家人中又无善拓之人,仅托筱坞前辈拓寄数分,纸墨不佳。大澂近雇拓工来署,教以先扑后拭之法,将来即遣往拓盂鼎及各处汉刻。”〔14〕“无善拓之人”是一直困扰吴大澂和晚清金石收藏者的大问题,吴大澂因此常需繁忙之余亲自手拓,乃至训练家仆、孩童进行棰拓。然“仆人所拓未精,又苦无暇自拓”〔15〕。与绝大多数文人一样,吴大澂对精拓的需求始终无法得到满足。

因此碑估在与文人的交往过程中所发挥的首要作用就在于对拓片质量的审定。市场的混乱使文人依赖有信誉及一定鉴定能力的碑估。碑估中固然有欺诈之辈,但也不乏恪守信用之人。文人与他们建立固定的交易往来,对他们始终保有极大的信任。叶昌炽在京期间,与琉璃厂汉贞阁的碑估唐仁斋交往甚密,并对其极为倚重和信任。叶昌炽好友屺怀曾误会《操羖王先王碑》拓片被唐仁斋暗地转卖他人,故写信向叶氏抱怨。叶昌炽得信后大呼“冤哉此言也”“于仁斋何尤”〔16〕,竭力言明此碑的收传经过,替唐氏辩解。唐仁斋虽为商人但非唯利是图之辈,叶昌炽向唐氏购买《云麾将军碑》拓片时,欲多付十元予唐氏以作酬敬,却被唐氏拒绝,叶氏感慨赞其“在市井中已为云中白鹤矣”〔17〕。沈增植对琉璃厂一杜姓碑估亦颇为信赖,沈氏在题《礼器碑》拓片跋中云:“此本直白金一流,(杜)生固识为明拓,不欺余。”〔18〕当时同一底本的宋拓与明拓价值相差颇大,碑估以明清拓本充作宋拓之事比比皆是,杜生这种诚信经营的行为使其获得沈氏极大的信任。吴大澂更长期预付拓款与陕西碑估苏兆年、苏亿年兄弟,时常书信互通,嘱二人为自己四处收集棰拓拓片,“属交苏亿年百金,取有回字,附呈尊览。琅琊拓价,请从此款内扣留”〔19〕。

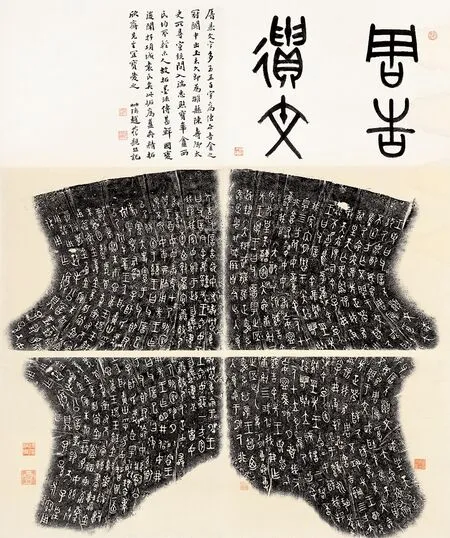

西周毛公鼎铭文,晚清陈介祺(簠斋)精拓

这些得到文人信任的碑估,往往会与文人建立长期的合作关系。如叶昌炽在京期间的收藏大部分从唐仁斋、李云从等相熟碑估处购得。沈增植与杜生建立了长期的交易往来,杜生所收购的碑帖善本,多售与沈增植:“生所得善本,价昂者归廉生,价廉者归余,知余无巨力也。”〔20〕吴大澂在陕甘任职期间所获精拓也多由石门碑估张懋功提供,并对其相当依赖:“而此间拓手之不精,即此可见。唐公房碑阴尚有数十字,属其一并椎拓,仅拓得碑阴一分,其意以为寥寥数行,殊不愿拓,亦属可笑。明年当遣张懋功拓之,必可稍精。”〔21〕文人在收藏活动中,选择自己信任的碑估发展固定的交易渠道,是获取真拓、精拓最为保险的方法。

二、提供资料

与此同时,在晚清的金石活动中,无论出于收藏、考证或是书法学习目的,无一不需要大量的资料作为基础。获取拓片的途径有几条,一是友人相赠,二是文人亲自访碑棰拓,三是通过与碑估的交易。

文人访碑、棰拓的传统从宋代一直延续到晚清,如陈介祺便精于棰拓,对用纸、用墨极为讲究,叶昌炽赞其“棰拓之精,亦古今无匹”〔22〕。然许多碑刻位置绝高,“非间架不可拓”。吴大澂曾记叙拓碑的艰辛:“拓工于洞内立架,施一长板,用绳捆身,转面向里,方可上纸,故仅拓数本。”〔23〕况野外环境恶劣,叶昌炽亦记载曾有句曲尚姓碑估,“搜访茅山石刻甚夥,裹粮携椎亲往摹拓,竟犯霜露而殁”〔24〕。职业化的碑估省去了文人亲自跋山涉水的艰辛与精力,大大提高了文人获取拓片的效率。叶昌炽在京期间,几乎日日有碑估登门兜售拓片,叶氏也时常流连于琉璃厂碑帖铺中,在短时间内极大丰富了自己的收藏。

[唐]李邕墓志拓片

同时碑估也常接受文人委托,为之外出搜访棰拓。碑估与拓工之间往往没有清晰界限,他们不仅倒卖拓片,也常常亲自进行野外棰拓,但其中真正精于此道的碑估寥寥可数。叶昌炽任甘肃学政期间,遍访甘肃碑刻,遇到最大的问题就是缺乏良工为其棰拓,屡屡感叹“度陇访碑,苦无良匠,交臂失之者屡矣”〔25〕。“边徼无良工,非自携拓手,不能得善本也。”〔26〕对于嗜石如命的金石学家来说,这种遗憾如入宝山而空手归。因此再次出省任职时,叶氏“携狭估李姓同行,承差徐廷桢稍通文字,可助搜讨”〔27〕。琉璃厂碑估李云从曾为京师文人所雇“往拓顺天、易州、宣化、定州、真定碑刻,大半前人所未见,即辽刻得一百六十种,其他可知”〔28〕。缪荃孙也常委托同样名重一时的碑估聂明山为其搜访拓片,“筱珊在南中,得江宁聂某,善搜访、耐苦劳,不减李云从。余所得江上皖南诸碑,皆其所拓。戏呼为南聂北李”〔29〕。陆增祥所藏大量拓片亦多购于碑估袁裕文处,常委托袁氏为其亲拓心仪碑刻:“右吴文震诗在中兴颂之上,前人未见。辛未冬碑估袁裕文自金陵来湘,因令往祁琇剔,乃拓得之。”〔30〕可以看出,文人指派碑估寻访拓片在晚清是普遍现象。一些处于穷乡僻壤之中或无甚名气的碑刻,往往无处寻求。叶昌炽曾闻之一老估言,栖严寺有隋首山舍利塔碑,往来碑估到此必拓此碑而去,然寺中尚有四石幢,因无购求者,碑估故不曾拓。正是这种情况的存在使得文人需要委托碑估为其搜访〔31〕。

这一类棰拓技艺精湛的碑估,成为文人从事金石活动极大的助力。首先是对当时文人编撰学术著作发挥了极大作用。如同治二年(1863)赵之谦编撰《补寰宇访碑录》,其中收录起自秦、汉,迄于元代的大量前人所未见之碑刻。书中搜求的广博,除了依靠赵之谦以往所见所藏的丰富积累,更有赖于碑估的广为搜访,其中方可中长期为赵之谦提供拓片。赵氏在《补寰宇访碑录序》中提及:“余识可中因霞西,旧稿半取之可中。”〔32〕《江阴县续志》中记载:“方可中以搜搨古刻得名山阴,沈霞西旧藳半得之,可中又助赵撝叔搜访,得成访碑续录。”〔33〕两段记载略有出入,但均肯定了《补寰宇访碑录》一书的资料,大多由方可中提供,可以说此部书的形成,方氏功不可没。李云从同样也曾在修《顺天府志》时做出极大贡献:“光绪四五年间,重修顺天府志。碑估李云从承当事之事,裹粮幞被,狂走京畿诸邑。荒村古刹,足迹殆遍。所得辽碑,视孙、赵倍蓰过之。”〔34〕编撰学术著作是极为严肃、严谨之事,文人将最基础的资料搜集工作委托给这些碑估,足以显示当时碑估在文人金石活动中所起的作用。

其次,在长期的交往中,碑估往往充分了解文人的喜好。叶昌炽曾记:“厂肆寇姓送北海叶有道碑求售,知余有石癖,又以余之氏叶也,可谓投其所嗜。”〔35〕唐仁斋亦有此心机,叶昌炽日记中记载:“初五日唐仁斋以唐朝《议郎行泽王府主簿上柱国梁府君并夫人唐氏墓志铭》见示,笔意娟秀,极似《陆先妃碑》,石已亡,可宝也。”〔36〕叶昌炽既擅考据学,又痴迷书学,因此唐仁斋为叶氏提供的拓片,常常兼顾文献价值与书法价值。在长期的交易往来中,诸如寇姓碑估与唐仁斋等有敏锐眼光的碑估已掌握了文人的需求和喜好,从而提供有针对性的拓片。这种交易模式与普通商品置于架上被动待售不同,是建立在买主和卖主已经建立起一定的了解基础上而产生的更为成熟与高效的交易。

再次,碑估手中丰富的资源有时起到了类似现代博物馆的作用。拓片交易并非每笔都会达成,碑估将拓片带给文人鉴赏,文人或买下,或题跋,或给出鉴定意见,或记录在案,这其中真正能达成交易的部分所占比例并不高。因而碑估与文人的这种长期交往,不仅方便了文人购买拓片,更是为他们提供了大量经眼、鉴赏优质拓片的机会。甚至文人还可凭借信誉,将一些碑估带来的拓本留在家中仔细观察、钩摹后再归还。如《秦碣石颂》后有孔昭孔题跋:“右徐散骑真迹,一陕客董姓携来售者,因价昂,留观一宿,钩出还之。”〔37〕晚清有余力参与金石活动的文人,虽多有一定的经济基础以支持他们的鉴藏活动,但也无力将所有心仪的拓片尽收囊中。名拓旧拓动辄数十两以至数百两白银,吴大澂作为封疆大吏,亦常常感叹囊中羞涩不足以偿还拓片售价。因此,碑估为文人提供的这种便利,对于他们的研究活动有极大助益。

此外,晚清金石学界的收藏活动突破域内限制,开始关注海外金石,相当多的碑估受文人雇佣远赴海外:“帖估王某赴朝鲜打碑。”〔38〕“滑估来,购定朝鲜碑四种,价八金。”〔39〕“盛伯希祭酒觅人至朝鲜拓碑。”〔40〕诸如此类记录颇多。晚清国门渐开,虽有不少文人亦开始远赴重洋,但域外碑刻拓本的搜集,主要仍依赖于碑估。

碑估在文人资料收集中起到的这些作用,使他们类同于文人的馆客、幕僚。清代是我国幕府制度发展的高峰,有一定地位的文人往往聘请有不同专长的幕僚为他们分担各种事务。与文人建立了长久合作关系的碑估,虽不是严格意义上的幕僚,但发挥的作用和意义与幕僚有着极大的相似之处,他们同样倚仗自己收罗碑拓的特长和文人对他们的信任,长期为文人承担相当一部分对拓片的需求。

三、传播金石文化

碑估是连接一张张拓片与收藏者的纽带,依傍于文人的交易,使他们需要具有较高的文化素养。晚清碑估的构成,一部分是来自社会底层的文人,这些失意文人因屡试不第者或家境贫寒,丧失了步入仕途的机会,转而经商后将他们所熟悉的文化带入了商行。另一部分人世代经营古董拓片买卖,代代相承形成金石家学。有几则记载可见当时碑估的文化素养。

《清稗类钞》记载端方:“访琉璃厂肆之精于碑版者,得李云从,购宋、明拓本及碑碣,相与朝夕讨论,不三年,果负精鉴之名矣。”〔41〕又《语石》记载:“曩时黄仲弢学士收得一大安碑,以为金刻。碑估李云从折之云:金大安只有三年,即改元崇庆。此碑立于大安六年,迺辽刻耳。仲弢不觉愧服。”〔42〕

《清代野记》中《海王村人物》一篇,记载“刘振卿者,山西太平县人,佣于德宝斋骨董肆,昼则应酬交易,夜则手一编,专攻金石之学,尝著化度寺碑图考,洋洋数千言,几使翁北平无从置喙,皆信而有征,非武断也”〔43〕。

又如上文提及的杜姓碑估,“父子叔侄皆碑估,鉴别碑版,所持皆乾嘉以来旧说也。李三老,王廉生皆喜之”〔44〕。

李云从在晚清向负精鉴之名,某帖之拓本多字、少字,均谙熟于心。而端方作为晚清重臣,与李氏虚心求教,“朝夕讨论”。在李氏的帮助下,只经过三年的学习,端方便从一个游手好闲的纨绔子弟成为“负精鉴之名”的金石学者。同样李氏对黄仲弢所购碑刻的精确断代,对历代年号所知的精详,亦显示出其历史知识的丰富并不亚于文人学者。而刘振卿研究著述,几与文人无异。杜氏一门,虽世为商贾,然鉴赏所论皆有考据学渊源与家学传承。这些人代表了当时出现的一批具有相当高文化素养的杰出碑估。

叶昌炽晚年由于经济与身体原因,已极少收购拓片,寓居上海后,与叶氏阔别二十余年的琉璃厂碑估胡子英,曾至上海寻访叶昌炽。叶昌炽惊喜道此人“金石书画颇可谈,固愿见”〔45〕,亲厚仿佛两位志趣相投金石友的重逢。

可见晚清许多碑估往往精于鉴定,通晓历史,有一定的艺术欣赏水平和创作能力。除此之外,碑估还必须有一定的文字学功底,熟悉古文字的结构和笔画走向,否则在洗碑、剔碑时极易损坏笔道,伤及原石,在鉴定时更无处着眼。同时,碑估在长期与文人交往的过程中,往往能够得到文人的建议、教授与监督,也极大促进了自身修养的提高。这种相互促进,促使了双方长期的交往。在文人的眼中,与他们交往的碑估不仅仅是追逐名利的商人,而是能与自己平等交流、相互学习的师友。

这些文化修养不俗的碑估作为金石文化的承载者与中介,无形中将这些本属于文人的活动带入民间,拉近了民间与高雅艺术殿堂的距离,促进了金石学、碑派书法得到更为广泛的传播,形成了一时之风气。如北京琉璃厂为全国碑帖集散中心,孙殿起《琉璃厂小志》记载,琉璃厂每至元日,任人游览,其间陈列古董字画拓片等物,“人至此间,目为之眩”〔46〕。可见碑估的经营使越来越多的拓片逐渐走出文人书斋,步入平常百姓的视野。康有为云“三尺之童,十室之社,莫不口北碑,写魏体”〔47〕,亦赖碑估传布之功。

戴震曾评价徽商:“虽为贾者,咸近士风。”此亦正是晚清许多碑估的真实写照。他们虽为商贾,但对诚信的坚守和文化素养使他们能融入文人群体之中,成为晚清文人参与金石活动必不可少的助力。客观上,这些碑估促进了一张张拓片走向市场,使金石拓片的受众不断扩大,对晚清金石学、碑派书法的繁荣发展也有一定促进作用。