POV与现代主义小说叙述学福克纳《我弥留之际》笺释

2020-01-01霍香结

霍香结

POV,在叙述学当中,我们也称其为镜头语言。它的确和电影的兴起有关,也与获得在场的叙述有关

福克纳的重要著作《我弥留之际》(1930;本书采用李文俊译本,2001,上海译文)和《喧哗与骚动》(1929;同参李文俊2004、李继宏2018译本)是相继完成的,它们使用了同一种叙事手法,虚构学称之为POV(Point of View)。很显然,帕慕克《我的名字叫红》(2006),马丁《权力的游戏》(2012;冰与火之歌系列)都继承了这种叙事方式。POV,在叙述学当中,我们也称其为镜头语言。它的确和电影的兴起有关,也与获得在场的叙述有关。在虚构学中我们颇为关注的是这种方式在小说上的运用,它区别于古典作品的上帝视角,全能叙述。POV,或其变体就是将第二、三人称全部转化为第一人称的努力,这里主要是视角的问题,不仅仅是人称问题。《喧哗与骚动》也是如此。从写作的本质上讲,人称其实不是本质问题,这种写法与上帝视角本质上换汤不换药,但阅读体验与古典作品有别,具有显性的美学特征。以《我弥留之际》为例,就这种叙事方式的美学特征勾勒了一些作者的想法,在本文中作者简单提要了章节内容和主要线索,辅之以笺释,直接谈论到POV的地方标示“*”,它们是本文的主体部分,提要内容和线索是为了提炼这个意识流文本作的框架结构,乃至作者的创作意图,提要的顺序也是本书原有的排列顺序。

本书线索并不复杂,但手法十分复杂,即处于弥留之际的艾迪·本德仑死了,由丈夫安斯·本德仑带领儿子女儿遵守死者遗愿将其由约克纳帕塔法县送往杰弗生安葬一路上发生的事情。按照福克纳原来的排列,全书分为六组,五十九章节,前五组每组十章节,第六组九章节,每个章节的篇幅长短不一,最短的只有一句话,六个字。为方便记忆本文加上分组编号与POV(视点人物)章节标号,即人物累计出场秩序。全书描述从第一章到艾迪·本德仑逝世,送葬队伍从出发到下葬完毕准备归来大约十天时间,提炼如下:

第一组 1~10 本德仑的妻子艾迪弥留之际,大雨也将来临,叙述家里人的活动,达尔和朱厄尔要去拉货,挣三块钱。

第二组 11~20 艾迪死了,家里人活动,来吊唁的人,死者要下葬到杰弗生去。

第三组 21~30 两个大儿子送货回来,送葬队伍出发时的情况。

第四组 31~40 大洪水,桥冲走了,描述了过河的情形。

第五组 41~50 过河之后,路经约克纳帕塔法县和杰弗生镇之间的莫特森镇发生的事情。

第六组 51~59 进入杰弗生镇到下葬完毕发生的事情。

《我弥留之际》是以人物名称为标题即典型的POV写作手法,与《喧哗与骚动》以截取时间日期为标题不同,文本采用POV的结构手法一致。

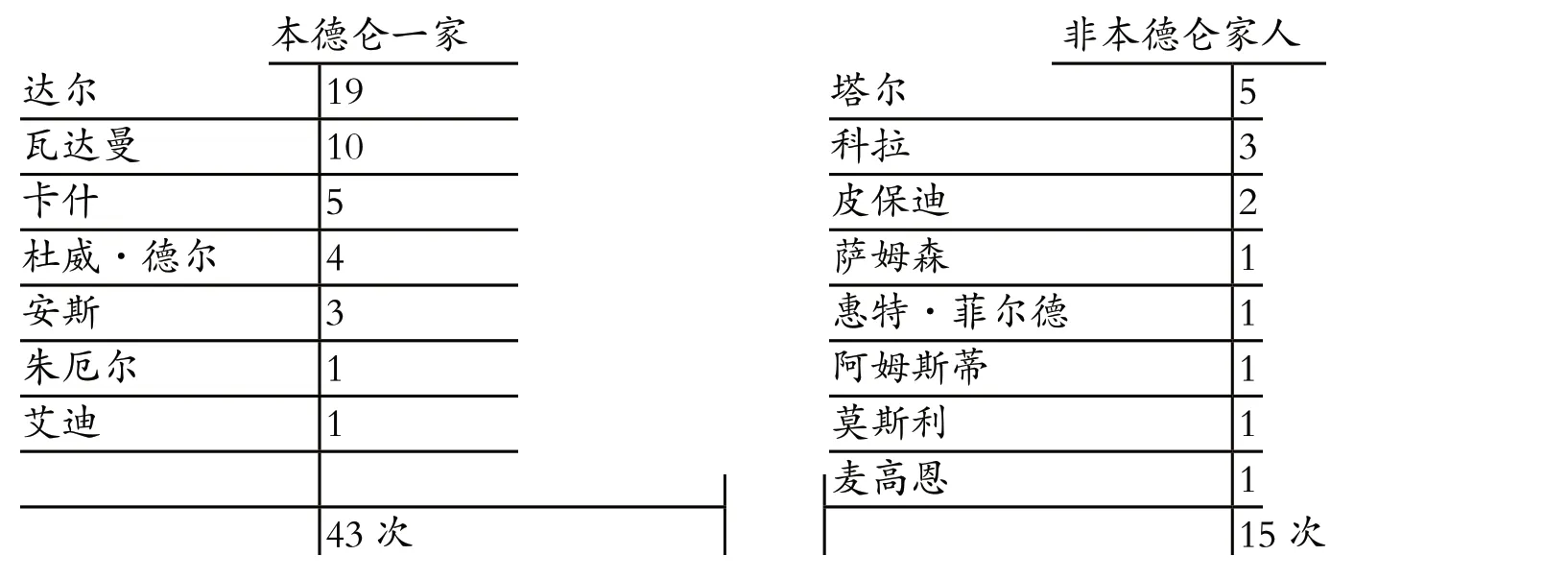

需要说明的是,POV次数多少其实与在书中人物权重没有直接的关系,只是视角的选择而已,比如书名“我弥留之际”的“我”只出现了一次,但她无处不在,朱厄尔是贯通全书非常重要的人物,也只出现了一次,达尔视点出现最多,19次-章节,但非主角,视点出现第二多的小儿子瓦达曼也不是主角。这其中,有七个是家族人物放在一起,护送棺材的队伍;其他八个是相关人物,分成一组,他们是协助或路上遇到的邻居或熟人,或陌生人。还有一些重要但没有作为视点标题人物出现的如杜威·德尔的情人莱夫。福克纳仍然采用了意识流写作,因此人物关系是逐渐明朗起来的。猛然一看,不知道是谁在说话,叙述,在整个文本中处于什么位置,有什么关系。在笺释过程中,我们随着文本的进展逐次点明情节发展和人物关系。

本德仑一家 非本德仑家人达尔 19 塔尔 5瓦达曼 10 科拉 3卡什 5 皮保迪 2杜威·德尔 4 萨姆森 1安斯 3 惠特·菲尔德 1朱厄尔 1 阿姆斯蒂 1艾迪 1 莫斯利 1麦高恩 1 43 次 15 次

POV人物·标题·篇章

第一组 1~10 本德仑的妻子艾迪弥留之际,大雨也将来临,叙述家里人的活动。

1 达尔[1]:第一人称视角:描述朱厄尔和“我”从地里走上来,经过棉花房。安静而精准的开头。一下子让人静下来。

*小路和棉花房均为说明文字,这种文字当然是要避免的。说明即静止,小说表现为终止。这段文字即可以看作达尔即“我”的说明和介绍,也可以看作“作者”的说明与介绍。有跳脱感。

断崖。暗示房屋的位置。后文皮保迪[1]医生来时作了更详细的描述。作者对场景的交代是剥洋葱一样展开的。

至第四段,塔尔和他的大车出场。木匠卡什出场,锯木头。做棺材。艾迪·本德仑出场。人物关系我们一无所知。如果是镜头,我们可以判断人物关系,但小说中我们无法做到这一点。只看到人物在行动。

场景:屋外。向屋子去。做棺材显然是在院子里。

2 科拉[1]:第一人称视角:POV均为第一人称视角,在下面的章节中不再注明。只有跟达尔有关的POV中有两章节出现了“意外”。

科拉一直在说养鸡和烤鸡蛋的成本问题。提到和塔尔的关系,但还不明确。劳温顿小姐——非主要人物。

凯特出场。很长的对话。还是讨论养鸡成本问题。

描写她即艾迪·本德仑的内心感受——一个弥留之际的人和他即卡什锯木头打棺材的呼应很棒。

四个男儿和一个女人。开始解压文本的主要人物。

尤拉出场。间接叙述塔尔。达尔出现了一下。

描写场地是房间里。

3 达尔[2]:爹和弗农出场。位置,后廊。喝水,被爹问及朱厄尔去哪里了。喝水勾起很多回忆。暗示自己手淫。回答朱厄尔去谷仓。描写朱厄尔驯马的事情。占主要部分。说马厩听不到卡什锯木头的声音,这是距离。

4 朱厄尔[1]:埋怨不应该在院子里做棺材,因为临死之人听得到。也因为天热。这在文本中表现很充分,“差一锛子”写得妙。

暗示出两个事件:一,卡什曾从教堂上摔下来。二,爹被车上滚下来的木头压伤。

场景:屋里。

5 达尔[3]:“我”和他们。弗农,爹,朱厄尔。各种形态,话题围绕明天要去某地拉一车货和母亲的断气时间。拉货和拉母亲二者之间不能决断,三块钱啦。外加下雨,天气。后文提到怕过不了河,回不来。

爹搓膝盖的习惯性动作。提到了大夫。

朱厄尔的怨气。以及达尔看爹的心里状态——一条老狗。

谈及医生,和母亲要死在杰弗生——没有任何亲人的娘家。坟地群。

倾斜的屋场。气流和声音。

场景:屋里屋外。

6 科拉[2]:从科拉的视角看他们一家,性情,个性,行为好恶。也就是母亲之间的关系。

安斯出场。科拉有丈夫和几个孩子。实际上是年龄——对话中可以看出,塔尔就是他的丈夫。那么,他就是嫂子。也是一个虔诚的基督徒。

科拉是一个旁观者的立场,她不是家里人。但对这个家有评论。

尤其是弥留之际的死者。表现出对达尔和母亲情感的赞誉。

这一家:达尔+朱厄尔+安斯+卡什+艾迪,加上塔尔,科拉,杜威·德尔,爹,弗农,弥留之际的母亲。

家庭排行仍不知道。杜威·德尔出场。

场景:屋里。

7 杜威·德尔[1]:提到了莱夫。摘棉花。隐约透漏与莱夫摘棉花的事被达尔看见了。显然,杜威·德尔是女的。

谈及爹不出汗这事。懒汉。杜威称呼塔尔老兀鹰。

对话,关于出门的事情。

场景:棉花地,屋里。

8 塔尔[1]:塔尔与科拉出场时,实际上已经带有视角。安斯就是爹。爹出场一般是搓(抚摩)膝盖。衬衣不沾汗。

塔尔与安斯谈论母亲。安达曼出场,小儿子,拎着一条大鱼。

安斯·本德仑,父亲全称。他看自己的妻子,想法。

科拉与塔尔对话,夹着艾迪与塔尔对话。

在卡车上对话场景:科拉,凯特,尤拉,关于安斯和艾迪·本德仑。

卡什和达尔,朱厄尔到达婚龄。说明均未婚。

下不下雨。

场景:屋里,屋外,卡车上。

9 安斯[1]:自言自语,埋怨门口的路。

对家里的老婆——艾迪,做了一份剖析,还有卡什,达尔,小儿子安达曼。

皮保迪医生不请自来。安斯很穷。

安达曼杀完鱼。

场景家。

10 达尔[4]:达尔与朱厄尔之间的谈话,独白。他们在外,在骡车上。朱厄尔的愿望是进城。

提到一个秘密,杀死。杜威·德尔。杜威·德尔·本德仑。

这里不清晰。故事还只是一点点。

谈到他们的母亲要死了。

屋外,要下雨了,闪电。

第二组 11~20 本德仑死了,家里人活动,邻人来吊唁,死者要下葬到杰弗生去。

11 皮保迪[1]:从医生的视角谈到了本德仑,是他请医生去的,上文却说,没有请。

弗农就是塔尔。

皮保迪的到来,呈现出安斯家在悬崖断壁上。以医生的眼光看这家。

主角快要死了。

安斯是个冷酷懒惰抱怨的人。

杜威·德尔即那个医生,医生不知道她的名字。

悬崖,家。

12 达尔[5]:母亲死了。

*这里,卡什往上看一节,已经脱离了达尔的镜头语言。往下看没有问题。因为这是预设的达尔或别的人的语言,往上看,则是卡什的活动。是两个镜头。还有更大的问题是达尔和朱厄尔出远门拉车去了,不在家。所以这是脱离的,如果换成杜威·德尔或安斯的叙述更恰当。这是明显的失误。待看完全文,看如何解释。难道这是达尔想象的情节?!

对朱厄尔独白一节也有点问题,就是假。

这段字是插入的,变了字体。

皮保迪医生对杜威·德尔的心思也是异体字。

杜威·德尔一直有一个秘密。

就在她母亲去世的这当儿也没有忘记,可见是一件很重要的事情,甚至改变她命运的事情。

第三段异体字文字。是通过达尔写朱厄尔的。直接说艾迪·本德仑死了。这是一种感应吧。

如果我们知道镜头的存在,第一人称和第三人称其实没有区别。作者不等于叙述者,叙述者某种程度上是作者的替代品

房间,外景。

13 瓦达曼[1]:小儿子瓦达曼奔出屋去。出现了幻觉。小儿子的语言想象模拟。但是这种模拟其实和第三人称没有什么区别了,这是阅读感很微妙的变化。就是说刻意保持的第一人称叙述,其实已经和第三人称叙述没有界限。那么,是否还有必要刻意去保持这种第一人称呢?

*这里,当然还是要稍作区分:POV是第一人称“我”在行动,“我”奔跑,“我”内心活动呈现,“我”的视角能看到的,主要是内心的完全可以敞开;而第三人称则必须加上TA感觉,感到,想,心想等这样的转换修辞;而如果纯粹是镜头叙述,则内心活动就会遮蔽,消除,因为镜头只能通过人物表情或行动来呈现,不能诉诸笔端,不能被直接阅读。

母亲死了,小儿子瓦达曼的反应和行动。他觉得是医生的错。跑出去去抽医生的马。这里发表了很大一段感受性文字,哲学性质的。其实不大符合这个孩子的思想。

场景:屋里屋外。

14 杜威·德尔[1]: 母亲死了,安斯让她去做晚饭。这段文字就是离开房间后,杜威·德尔的所思所想,她心怀秘密,认为医生可以帮她。她和莱夫,达尔之间的秘密,很可能是怀孕,或者让医生带她离开之类,作者在叙述中故意打哑谜。

但是,她与莱夫的恋情在这里逐渐明晰了。

晚饭:卡什,爹,医生。瓦达曼跑出去了。爹吃饭的态度,其实是想表明其内心的想法。

隐隐约约,或者明确的是杜威·德尔怀了莱夫的孩子。她想逃跑去城里。她想着医生可以帮她,但她还没有机会说。杜威·德尔的秘密只有达尔知道。

这段文字很靡丽。

*镜头语言是镜头跟着人物走,逐次展开描述,或呈现。上帝视角,是作者给出场景,当然,人物行动和视角仍然是最主要的。如果我们知道镜头的存在,第一人称和第三人称其实没有区别。作者不等于叙述者,叙述者某种程度上是作者的替代品。

当然,全部的第一人称POV叙述,可以是全部的心理描写。这是文学的优势。意识流。马丁的叙事显然控制了这一点,变成历史场景的“客观”叙述。小说从来都不是客观的。所以我们要加上引号。

场景 屋里 谷仓 牛圈

15 瓦达曼[2]:小儿子面对母亲的死——钉进卡什打的盒子——棺材中去。又开始身份焦虑,乡下人和城里人。因为吃的东西(香蕉及糖果之类)引申出来这层意识。这种沉重当然还没有太明显。

另外,这里提到了火车。之前的章节安斯提到的路,是这条铁轨吗?

小儿子瓦达曼出现思维混乱,将母亲和那条大鱼几乎混淆了。

场景:屋里

这是镜头语言本身作为“剧本的准备”的原因。作为文学的,则十分丑陋,而作为电视剧的剧本则绰绰有余

16 塔尔[2]:描述显示,塔尔家和安斯家隔着四英里。皮保迪的马(两匹)跑到了塔尔家这边,科拉判断人已经死了,但塔尔不承认,非得等那边过来人请。天已经下雨了。

瓦达曼跑来了,而他只不过要塔尔证明他看见过他那条鱼。那条鱼和他母亲变成了一种东西。他认为卡什要把那条鱼钉在棺材里。

水塘和牛,描述太棒啦。牛这个词多次用在安斯身上。

科拉是塔尔反思自己和上帝之间的对象。

他倾注了对自己老婆的反思。

*福克纳从不缺乏想象力。这是阅读史和文学的文学性在作者身上体现出来的那种醇正——诗性。马丁没有诗性。诗性是类型文学最缺乏的东西。但是拍成电视剧则很好看。这是镜头语言本身作为“剧本的准备”的原因。作为文学的,则十分丑陋,而作为电视剧的剧本则绰绰有余。这种诗性来自最醇正的诗歌训练或成长过程形成的想象。一种让人愉悦的东西。帕慕克也缺少这种醇正。帕慕克的古代取材,使历史博物馆的气质显得浓郁了一些,但仍然不能掩饰那种醇正的缺失。

场景:屋里,入殓现场。

17 达尔[6]: 达尔回来了,所以才有在现场的视角。

达尔,卡什在做木匠活,爹在卡什旁,似乎一无是处。以及木然。或许是妻子离去之后的那种感觉。丧亲之痛。

锯木头的活计被作者描述得很有感觉。将卡什的那种陶醉表现了出来。这是棺材最后完工前的活。

卡什,爹,弗农,皮保迪四人将棺材扛进屋。

一屋人围绕木工活计转。

天下着大雨。雨水描述得很棒。

时间,还是在死者死去的当晚。这个时候没有交代达尔是否已经回来了。按理,天下雨了,他们是回不来的,后者要到第二天才能回来。这章节只能是达尔的想象。他是在想念家。

*POV视角使所有的事物扦格,扭距力都消失,召唤到视角“我”的叙事笔端。某种程度上,它又松绑了作为他者出现的第三人称,第二人称。奇妙的是,作为第一人称我的叙事,在读者看来渐渐有向第三人称滑动的迹象。帕慕克《我的名字叫红》采用了福克纳在这里使用的叙述手法。当然,对转化视角还有一种更为有力量而优雅的方式,那就是引号,引号中的引号,这种做法被帕维奇在《哈扎尔辞典》中运用到极致。对更具史感、哲学气质和诗性的内容具有更好的转换功能。埃科的文本在这些方面其实做得不好,不够考究,或许没有认真想过这些问题,他喜欢知识的堆砌。卡尔维诺在《隐形城市》中算是发扬了POV。他的诗性也不错,比福克纳还要集中。卡尔维诺已经从意识流出来了,走向了诗性语言和晶体结构。篇幅上以大中篇和小长篇为主。这是散文化的诗性语言本身带来的局限性吧。值得一提的是,POV不唯人物为线索,《隐形城市》是以地名为线索的,尽管卡尔维诺说那些地名都是女子的名字,帕慕克是以各种人物杂物为线索的,帕维奇是以词条和引号为视角的,乔治·佩雷克《人生拼图版》是以房间为视角的(孤立POV的连续)。当我们摒弃上帝视角、全能叙述之后,以更加粗暴的方式化身为任何人-物出现在文本中,这就是POV。

场景:家,不明朗的路途,旅店。

当我们摒弃上帝视角、全能叙述之后,以更加粗暴的方式化身为任何人-物出现在文本中,这就是POV。

18 卡什[1]: 卡什的十三条关于棺材做法的思考。第六条,只有“但是”二字。显然,这是福克纳式的玩笑。

*这本书中木工活计的描写很容易联想到托尔斯泰在《战争与和平》中写到的那位将军在乡下的木工活计。

卡什是如此偏执。唯有如此,仿佛才能证明自己的存在。

*存在,这是福克纳人物的灵魂,每个人出现的时候,思考最多的也是存在问题。且存在还是特殊标记过的字体。在《喧哗与骚动》中,第二部分昆汀·康普逊那里也是这种存在之思,作为哈佛学生的昆汀更为突出罢了。而在本书中的人物的这种存在之思似有脱臼之感。这些人物是环境中的乡下人物,而非哲学式的人物。难怪萨特在法国对福克纳推崇备至,原因大概与“存在”二字相关。(萨特最早读到的是1934年刊行的《我弥留之际》,《骚动与喧哗》则到1938年才有法译)

19 瓦达曼[3]:这章节仅有一句话:我妈是一条鱼。

这在前面的阅读中已经呈示出来。

这个可怜的小儿子遭受了人生中最大的打击:目睹了死亡。而他杀鱼则不看成是一种死亡,仅仅在大量的鲜血中玩味。

20 塔尔[3]:塔尔回到家,十点。河水暴涨。势必,这对达尔和朱厄尔的回家之路势必造成影响,也给送葬造成阻碍。

奎克出场。阿姆斯蒂出场。

他们讨论葬礼和达尔和朱厄尔回家之可能的问题。

*这里还是戏剧手法。让要表达的观点变成人物的语言。或者转换掉描述语言,变成场景对话。细节!非常漂亮。

科拉煮鱼,瓦达曼疯叫,扑上去,最后只好将其关到谷仓里去了。

医生关心他的马车和马。

谈话内容设计的也很好,当然,雨势是核心内容。

可以想见,医生的两匹马最后要发挥点什么作用。

原先不知被是谁在棺材上打了很多窟窿,钻头还钻到了死者的脸,卡什补修完毕。当然,这些线索都指向小儿子瓦达曼。也可能是杜威·德尔,也可能是安斯。哑谜。

*图符的使用在古典小说中一般是忌讳的,但是现在越来越多的写作对图符有了新的认识,图符也是意义生发的一种,也是符号的一种,所以当作符号使用和当作文字使用,二者都是可以的。

*当我们描述一座房子的时候,我们使用一个房子的图符,显然不大可能,至少在诗歌和小说中属于大逆不道的行为。因为文学不是绘画,作者倚靠的是文字来呈现想象和意义。文字在固定和呈现一个象的同时,也在松动一个象,尤其比喻和象征出现时,层层转进,镜头是无法呈现的。这种多层次是语言本身具有的表达复杂思维的使命。

入殓完成。

惠特菲尔德来了,出场。他带来的消息就是桥冲走了。这只会增加事件实施的难度。译注称惠特菲尔德是当地牧师。

当然,小说还只是进展到三分之一,还有很漫长的描述在进行当中。

比利大叔,休斯顿,利特尔江,均为群众演员,众声喧哗,后者只有四个字的台词。这是吊丧的场面,对话很多。屋里女人唱圣歌。在中国南方,丧场唱黑暗传,不过大都是男人唱,而非女人。这里是美式民俗。

谈到了卡什从屋顶掉下来的事情。

最后,又看到瓦达曼在河边钓鱼。

其间有些变体字,是心理活动。

卡什不满意将死者倒置,而人们认为这样放是为了让艾迪小姐的裙子可以展开。

场景:丧场,烂泥塘。

第三组 21~30 两个大儿子送货回来,送葬队伍出发时的情况。

21 达尔[7]:达尔和朱厄尔回来了。

达尔说朱厄尔死掉的母亲只不过是一匹马,而达尔却说自己是没有母亲的。

新生了一些谜团。

准备抬棺。

*很短这节。达尔和朱厄尔可以视作“出走”。而护送死者去杰弗生下葬是最核心的主题。他们的父亲一生没干过活儿,而在妻子死去之后答应送她回去,这成为他人生唯一的最庄严的承诺,现在他不顾一切要完成这件事。这里有向伟大爱情转向的迹象。很显然,他将带领他的儿子们来完成这件事。

文字在固定和呈现一个象的同时,也在松动一个象,尤其比喻和象征出现时,层层转进,镜头是无法呈现的。这种多层次是语言本身具有的表达复杂思维的使命

22 卡什[2]:仅有一百多字,很短。卡什一直想纠正倒放的死者。

*从这里可以看出,在全能叙述中的很多快速转换,在POV中只能承当很小的篇幅,幅度。单独拿出来当作一章,很浪费,却有阅读上的加重作用。可以视作节奏的一种体现。但失去了全能视角的雄浑与气势。

23 达尔[8]:抬棺出门。

写到有八只手:显然抬棺人是安斯,达尔,朱厄尔,卡什。

这段写得很搞笑,福克纳真是的。其中或许可以看出这个家庭的貌合神离或分崩离析前的状态。

安斯有一个脱离棺材回身去关门的动作。

运送棺材是一条大车。

24 瓦达曼[4]: 要去城里。

子女们的心态都写到了,其中瓦达曼的妈妈是一条鱼,朱厄尔的妈妈是一匹马。达尔完全迷失在存在的困境当中,他竟然推导出自己没有母亲的悖论。——这个意思是说没有圣母吧,他要当没有母亲的圣子?

而卡什要带着他的木工工具箱,杜威·德尔要拿上给塔尔太太的蛋糕,这一切在“爹”看来都是对死者的轻慢,不敬。但他也无可奈何。

这支送葬队伍中不包括塔尔。

叙述方式本身并没有高级与低级之别。构成文本优秀的条件仍然是内容,事件,语言,结构的完成度和成熟度

25达尔[9]: 出发前一刻。朱厄尔下车了,去谷仓找他的马。从达尔的角度审视了杜威·德尔。以及她可能的动机。

安斯作为这个家的家长有无可奈何的一面。但他仍然觉得都在轻慢地对他。

*从这里看出,故事的主线和主要成员都是以这个家为主的,而且是一种变换的线性结构。尽管有缭乱的第一人称视角,但是推进线索和时间并不复杂。这类叙述也不是非线性叙述。

*POV叙述仅仅是将镜头拉到了眼前,让一切事件的发生拉到了视野之内。视野之外的事物将有另一个第一人称来承担。角度十分丰富。而由于角度的不断变换,使整个事件变成棱镜透视。相互对各种角色给出了视角观点。也就是人物的立场。事件在不断发散。对于当时而言,电影的叙事语言对小说的影响,这个文本算是较为成熟的变构尝试。

*而一种叙述方式是否能够拯救一个文本呢?当然不能。叙述方式本身并没有高级与低级之别。构成文本优秀的条件仍然是内容,事件,语言,结构的完成度和成熟度。是诗性和描述事物的深刻。

*一般而言,结构完整的长篇均具有理想边界,这个边界是事件,人物,时间,线索,发展到坍缩临界点。既然有边界,意味着具备阶段性的孤立系统,熵增达到最大,所有元素消耗到最低点,边界形成。叙述元素具有的能量完成使命。如果开放系统,则会复活叙述动力,形成后续文本。

26 安斯[2]:作为家长的安斯,对子女的不敬重显得很气愤,但是也没有办法。朱厄尔骑着那匹马追上来了。

我——安斯描述他的儿子们用的最多的一个字眼就是:笑。

所以,这次护送母亲出殡的旅程很黑色幽默。乃至魔幻。超现实。可以想象后来《百年孤独》里的那些怪癖人物。

27 达尔[10]:达尔和其他人坐在车上,朱厄尔骑着那匹马,追赶,停顿,超越。置他们于不顾。

有一个细节:马蹄将湿泥摔到了棺材上,卡什掏出工具小心翼翼地剔除掉泥巴。后来又用湿润的柳叶擦拭污痕。

载着棺材的车就这样走着。

28安斯[3]:安斯的内心活动较为丰富,他出场一般都是独白。他也着重思考命运,上帝,德行等这些纠缠不清的糟心的问题。

至于她的妻子死了,他要装副假牙的愿望终于要实现了的冲动时时在念叨。

29 萨姆森[1]:这个人物是过渡性质的路人。人们围观送葬队伍。议论纷纷。但是也以第一人称叙述,交代了本德仑家的一些事情。比如那匹被安斯称作马戏团的马买自哪里,下一座桥已经被毁了等等。充当了旁观者的视角。

另一个路人是麦卡勒姆。朱厄尔的马是从奎克老爹手上买的。

雷切尔,萨姆森的妻子。他们之间发生争吵,对比艾迪与安斯之间的关系,吵开。文意是反的,就是雷切尔与萨姆森吵架,前者反对满世界拉着尸体跑,要入土为安。

并且进一步考验安斯·本德仑要实现诺言的决心。那么,本德仑的形象已经由懒惰,哀怨转向。

在路上,第四天。谷仓过夜。

过夜的马厩出现过一只鹰。

*非主要人物的这种第一人称显得有点过分。因为,不是重要人物的叙述皆以第一人称叙述就显得“读者我”和“叙述者我”以及“作者我”三者之间的混乱。尤其是轻易。

30 杜威·德尔[3]:“我听说我妈死了。”“我杀死了达尔。”这里有时间上的混乱,超现实。

大段意识流。

*不过琐碎的缺陷以及重复显现出来了。POV需要文本人物系联,当切换一个人物之后,难免不与别的人物的描述存在一定程度上的重叠与浪费,导致啰嗦。

第四组 31~40 大洪水,桥冲走了,描述了过河的情形。

31 塔尔[4]:从塔尔的角度,又描述了送葬队伍,成员。

*琐碎和重复描述。

*这只不过是一个镜头的画面。而在文本中的重复描述则显得有点过分的慢。

32 达尔[11]:写朱厄尔十五岁时得了睡魔症。由杜威·德尔取代他去挤牛奶。

出现些回忆的内容。马灯成为发现朱厄尔“发情”的线索。

文本叙述在回溯艾迪·本德仑。

“发情”原来是朱厄尔夜晚出去替老奎克家翻地挣钱买马。

这一篇曲折,买马打心底感动了母亲。使之对这个倔强的儿子具有了特殊感情。这是少见的在一个章节里将一个完整的故事和盘托出。一个小高潮。

也解释了为什么朱厄尔对马具有那么怪癖的行为。他独自一人抚养他的马,不吃家里的草料,因为作为家长的安斯对买马表现出了反对。

事件和行动,才是塑造人物性格力量的源泉。

33 塔尔[5]:安斯说死去的不是你的亲人,这里让人糊涂了。

在塔尔的帮助下,安斯一家运送棺材过了河。过程还是挺复杂的。过河,是艰难的考验。而且是第一个。

这一家子每个人都有自己的想法,那辆车载着一车的奔向四面八方的想法在艰难中前行。

这一家子每个人都有自己的想法,那辆车载着一车的奔向四面八方的想法在艰难中前行

34 达尔[12]:达尔视角:护送棺材过河。如何过河。

跟土地失去联系的情形。

*镜头语言的本质是第三人称。也可以说所有的叙述不管是第一人称还是第二、三人称,都是一种投射,只是感官上看起来如此,沉浸和代入的舒适度,都是由于人称的替代捕获而得。镜头语言永远是第三人称,镜头里人物本身就是他者,文学文本的人物也是他者,这个他者在适当的语境中被赋予人称-代词。第三人称是文本和镜头语言的本质,所以以第一人称叙述的他者,其本质仍然是第三人称。以我们的视角叙述的时候,是亲历者的身份,即在场。以他们在写作的时候也必须保持在场,这个时候也必须是以在场者的叙述身份给出。

*算法转换,表现在从多种角度或视角抵达同一个目的。雷蒙·格诺《风格练习》就是一种转换算法的尝试。这种转换练习,换成第一人称,便也是POV。或者叙述者本身是在场的,保持以第三人称叙述,也可以是POV。前文说到棱镜透视,这种视角的交织,构造出文本的平行宇宙。

35 瓦达曼[5]:这是瓦达曼的一段意识流,描述过河。

妈妈是一条鱼,可是你放走了她。这是小儿子的立场。

*就是这样,当事件有多人在场时,势必对同一事件提供多个视点,而难度也在这里,事实上,也不是每一个视点都必须对焦事件,还是有取舍和主次之分,否则,我们便变成一种修辞训练,而不是文学的需要。每个人视点的立场和冲突,也体现在这种纠缠当中。并且完成万能的棱镜透视,达到上帝视角的效果。

36 塔尔[6]:塔尔参与了过河。和科拉谈论了过河事件。

37 达尔[13]:使用了很长的篇幅描述上岸之后,寻找丢失的东西,尤其是卡什的每一件东西。朱厄尔在苦难面前表现出了更多的勇气。

洪水,大洪水。这是多么容易令人想起的远古事件。

这一节仍然属于过河事件。

38 卡什[3]:只有两行,三句话,最后一句还没有下文。

卡什一直在场,他都是别的视角给出的内容,他自己出场时候语言不多。他是一个沉默者。而且总是围绕棺材。

39 科拉[3]:科拉在文中代表基督信仰,一再探讨救赎问题,这节是她在艾迪·本德仑弥留之际对她的布道与劝诫。但是她拒绝了,科拉认为朱厄尔就是艾迪·本德的上帝。

通过科拉之口衬托艾迪?

40 艾迪[1]:这是全书独一篇。艾迪实际上已经死了。但是在矛盾发展到现在才出现艾迪的视点。因此,只能是回忆性的。她现在躺在棺材里。

因此,我们只能将其视作穿插,蒙太奇。它是否也可以出现在别的位置呢?

她性格中,铭记父亲的话作为人生信条:活着的理由就是为永久的死作好准备。艾迪回忆了与安斯的相识,相爱与结婚,生子,至此,我们才看清楚这一家子的人物关系:卡什是长子,达尔老二,朱厄尔老三,女儿杜威·德尔老四,瓦达曼老五。而她曾要求与安斯分居。她对肉体和信仰进行了自己的辩护。也说有三个孩子是他的,归还给她了,那还有两个是谁的?不得而知。

我们看不出为何出现这话的原因。

艾迪思考了言词和生活的本质,安斯也是一个词,已经死了。艾迪在这里也表现出不同寻常的存在之思。我们读到的人物仿佛是西蒙娜·薇依,或一个别的女哲人的思考。她之所以最终没有信仰回到主的怀抱,是因为她觉得罪恶仅仅是言词。

*过往的经历形成的记忆对当下有影响,因此回溯无可厚非,但在POV叙述之下,却有脱缰之感。因为人物回去了,回到了过去,与当下正在进行的主线没有关系,尽管没有背反在场原则,但是那个人物毕竟还是飘得很远了。

*而在这本书中,艾迪已经作古,躺在棺材里,突然生出这样一个章节,尽管不是复活,还是令人诧异的。其实这完全可以缺省。虚位以待。这章的出现,尽管有对某些事件具有说服力,但是就文本的结构而言,则不完美。死者插在这里,说话,以第一人称。相比之下,帕慕克《我的名字叫红》第一章节“我是一个死人”第一句“如今我已是一个死人,成了一具躺在井底的死尸”不同,这是带有叙述实验而给出的一个虚空视角,而在艾迪这章,尽管也是死人在说话,但确是第一人称回忆文章,是非在场的。与《喧哗与骚动》当中纯粹意识流也有别,那个是可以没有时间限制的,记忆的内容是意识团,具有非线性特征。

*POV对集中叙述某个事件具有极强的棱镜透视效果,而对战线拉得较长场地转换频繁的写作则不容易形成完美的整体,或者说还没有人做好。

*而艾迪的POV与科拉构成共轭POV即共轭视角,它们彼此回应,没有第三者回应问题的内部。

第五组 41~50 过河之后,路经约克纳帕塔法县和杰弗生镇之间的莫特森镇发生的事情。

41 惠特菲尔德[1]:基督徒,我们从他的忏悔词中终于得知:惠特菲尔德是艾迪的姘夫,艾迪发誓守护私通的秘密。在艾迪临死之前,他一路忏悔一路去安斯的家。到塔尔家时,他得知艾迪已经死了。秘密也没有被戳穿。这个人物在19节里出现过,以塔尔的视角描述的。至此,我们明白了,艾迪不信基督的原因似乎足以令人信服。她被撕裂了。

小说已经发展到三分之二处,这也算一个小高潮。这个护送葬礼队伍的一家子也让读者看到了裂缝的细节。

*孤立POV,也即孤立视角,只出现一次。推动事件的发展。

42 达尔[14]:过了河在阿姆斯蒂家借宿。过河时损失了一对骡子。卡什呕吐不已。

出现阿姆斯蒂太太,尤拉这两个人物。

这段描述有两种文字,朱厄尔始终不合群。凡是涉及到朱厄尔的文字都变体。

43 阿姆斯蒂[1]:天上有秃鹰盘旋,谷仓发现十多只。尸体发臭了。困境中安斯抵押了一批东西,机械农具,卡什箱子里用来买留声机的钱,重要的是他竟敢将朱厄尔的马抵押了出去换一对骡子,朱厄尔在愤怒中骑上马飞驰而去。阿姆斯蒂将自己的骡子借给安斯。但是第二天早上,诺斯普斯遣人将骡子送来,说马在他们那,但并没看到朱厄尔。

另外,去请皮保迪没请到,请来兽医比利大叔,卡什的同一条腿断了两回,因为断的是同一条,作父亲的安斯觉得很庆幸。阿姆斯蒂一家要他留下,但还是走了。出现的人物阿姆斯蒂家的妻子,小鬼——可能指瓦达曼。送牲口来的尤斯塔斯。以及福克纳小说群中其他作品中闪过的人物。因为福克纳圈定的这片土地约克纳帕塔法有固有的居住群体。

这节一波三折,十分出彩。安斯的形象在进一步扩大。软弱、一无是处困顿中的他显示了超强的意志力。与前面妻子艾迪的不忠比起来,安斯表现出来了对艾迪的爱。私生子朱厄尔最爱的马是他自己送过去的,而人消失了,也仅仅是为了他的母亲——而他的母亲是一匹马。当然,除了他母亲没人知道朱厄尔是私生子。

*孤立POV章节。孤立视角在文本中起着一些特殊的作用,在本书中萨姆森、惠特菲尔德、阿姆斯蒂、莫里斯、麦高恩等五个章节均属于孤立视角,它们独自出现,其他视角没有回应他们,但是叙述者又在线索当中,推动着情节和事件的发展。

44 瓦达曼[6]:瓦达曼还是一个孩子,坚持称他的妈妈是一条鱼,朱厄尔的妈妈是一匹马。棺材浮出的气味不是鱼的气味。他们一家子继续护送棺材,天上盘旋着几只秃鹰。朱厄尔不在。

这个章节从瓦达曼的独白文字中我们看到了,艾迪去世当晚,棺材上的洞窟是瓦达曼钻的。他们下一站是莫特森,估计明天到达。

杜威·德尔的篮子和蛋糕还完好。但她热切去城里的愿望此时还没有道出,之前的章节提到了她想逃离。

电影镜头语言中的人物,不管使用人称的哪种形态,都是第三人称,均为他者;而小说的人称形态则是有限制的,即与在场保持微妙的互动与维持

45 莫斯利[1]:莫特森药店的店主,基督徒。杜威·德尔羞涩地来买打胎药,断月经两个月。棺材车在大街上,臭气熏天。这时出现了旁观者的视角,描述出了来自约克纳帕塔法县来的乡下人,比如驾车人高高瘦瘦等。我们知道杜威·德尔十七岁,光着脚,拿着莱夫给的十块钱巨款。本章节没有显示杜威·德尔是否买到了打胎药,店主莫斯利是基督徒不卖。而达尔去给卡什买水泥裹脚。

*这章节的后半部分出现了莫斯利作为旁观者的叙述,也就是POV事件发生在药店里的部分是由莫斯利叙述的,而达尔买水泥以及安斯在街上与小镇警察局长的对话是莫斯利听闻到的,他转述出来完成棺材经过莫特森镇的整个事件。这仍然保持了在场叙述。

*显然,镜头语言的改变比小说POV来得迅速一些,电影镜头可以“切换”,不需要额外的叙述者,我们内心知道这是镜头——即叙述者,该叙述者又带动其他的或深层次的叙述。而小说不能凭空出现一个场面,这个场面必须是在场的,不管叙述者是哪种人称。所以,电影镜头语言中的人物,不管使用人称的哪种形态,都是第三人称,均为他者;而小说的人称形态则是有限制的,即与在场保持微妙的互动与维持。莫斯利与杜威·德尔是在场的叙述,同时发生的在街上和达尔在五金店买水泥则需要别的叙述者转述到文本中才能进来,但是电影则通过“切换”就可以做到呈现,并且在场。显然,这里面文学的POV就多了一个叙述者,才能达到在场和镜头的效果。

46 达尔[15]: 离开了莫特森镇。给卡什和水泥包腿,卡什一直说不觉得疼,仿佛是一具空心人,还担心弄脏棺材。队伍后面跟着一个人,这个人竟然是朱厄尔,他回到了大车上。达尔又做了一番存在之思。

还有一天到杰弗生。

47 瓦达曼[7]:小儿子瓦达曼描述了现在这支队伍的情况。天上的秃鹰有五只,晚上还想去谷仓看秃鹰呆在什么位置。另外,橱窗里的小火车轨道是杰弗生的,是杜威·德尔告诉瓦达曼的。

48 达尔[16]: 达尔直接问朱厄尔,你爹是谁。朱厄尔破口大骂。该章节简述了过宿夜晚的情况,但是安斯没有出现。

按照达尔的口气,他说朱厄尔,你妈是一匹马,那么你爹又是谁呢,可以看出,说我妈是一条鱼的瓦达曼也很可疑了。

49瓦达曼[8]:达尔带瓦达曼去看苹果树下的棺材,瓦达曼贴耳在棺材上听棺材里的她说话。瓦达曼发现了杜威·德尔的什么事情。又提到了卡什的腿发烧,浇水,以及杰弗生橱窗里的火车和轨道。月光下,他看到他们把她扛到谷仓,然后又离开了。

出场:吉利斯皮先生的儿子。

明天就要到杰弗生了。

50 达尔[17]:是夜,停放棺材的谷仓发生了爆炸。除了救牲口,朱厄尔还救出了棺材,他一个人冲进火海将棺材扛了出来。

这里出现两个新面孔:吉利斯皮,麦克。

爆炸原因不详。

*在场的另一种表述为不隔。叙述中形成了虚假的或不属于人物或与事件无关的内容就会形成障碍,这个就是隔,溢出了事件的边界。因为POV只允许在场的叙述。在上帝视角那里则没有这种约束,作者以俯视和君临万物的姿态调用任何人物出场——根据情节需要,而第三人称的主人公和作为作者的叙述者时时转换视角,这个时候就容易跳脱,比如《百年孤独》(黄、沈、陈译本,1984)第一章以奥雷良诺·布恩地亚上校回想的他父亲与墨尔基阿德以及马贡多的事情是在场的,这是内视角,而第二章节开始讲述乌苏拉·伊瓜朗时则迅速跳脱变成了“作者”的视角,而非文本中“叙述者”的内视角。这种跳脱就是非在场叙述,是隔。这种情况尤其表现在全书结束时,奥雷良诺破译的记载马贡多事情的羊皮书被飓风刮走完全从人们记忆中消失。这里形成的隔就是作者没有看到过这本书,这本书又如何杜撰出来的呢?上帝视角的叙述就有这种独断。又如《白鹿原》(2017,陈忠实,人民文学)第一章自“秉德老汉自己却突然暴死了”(页5)开始就开始跳脱为“作者”的叙述,而非在场的叙述。以上两个文本预设的在场视角是“奥雷良诺”和“白嘉轩”,作者不能僭越;上帝视角的本质是在文本的叙述中以作者“自我视点”为中心,俯视故事结构和情节发展。这种叙述的本质就是人类古老的本能——讲故事的人。

第六组 51~59 进入杰弗生镇到下葬完毕发生的事情。

51瓦达曼[9]: 瓦达曼想知道秃鹰在哪儿过夜,结果看见了一些事情。但杜威·德尔不让他说出来。吉利斯皮趁卡什睡着了将他腿上的水泥锤下来。朱厄尔背部上药。达尔躺在棺材上看守,哭泣。

瓦达曼多次提到黑鬼的腿,卡什的,杜威·德尔的。

52 达尔[18]:大车进入杰弗生镇,朱厄尔差点与一个路上白人打起来。在进入杰弗生之前,杜威·德尔下车跑进林子换了漂亮衣服,皮鞋,戴上项链。

*福克纳刚开始不怎么进行外貌特征描写,到后面使劲描,这也造成进入文本的难度,POV本是镜头语言,如果是电影电视剧,人物一出场便有判断,但是文学则没有这个功能。当然,也符合实际情况,熟识的人去看另一熟识的人,不会去介绍年龄,面貌特征,而是由事件来引导。

53 卡什[4]:卡什知道了放火的人——达尔。这是瓦达曼看见的。杜威·德尔叫他保密。但是吉利斯皮猜到了。卡什分析这是达尔不能承受朱厄尔护送的功劳,从洪流中抢救出棺材,又卖掉那匹马才将棺材送到杰弗生。

卡什这个时候才将家庭兄弟姊妹的具体年龄说出来,他和达尔是老大老二,十年后朱厄尔,杜威·德尔和瓦达曼才相继出生。大家要惩罚达尔,但安斯说要等到下葬之后。这一路上走了九天。

自街上,卡什听到了留声机的声音。他攒了钱,想要一台。

安斯去借了两把铁锹,埋葬的过程略而不谈,出来时,有两人走来,杜威·德尔突然扑向达尔大打出手(卡什认为,杜威·德尔没有理由这样做,因为之前他们在家的认同感很强,但杜威·德尔的秘密只有达尔知道。)朱厄尔与达尔也打起来了,最终达尔被制服。他埋怨卡什为什么不告诉他。卡什从道德上认为达尔疯了,但又不完全肯定,因为没有谁能够有资格判断一个人是否疯了。达尔一路上关心卡什的腿,多次询问要不要去皮保迪医生那去治疗。

54 皮保迪[2]:大胖子皮保迪医生一开始就出场了,在艾迪过世的当天到达了安斯家。还是抬棺人。这人心好,说话幽默。卡什的腿要将水泥揭下来,得损去六十英寸的皮。但卡什一直觉得不怎么疼。

交代达尔被拷走了。

55 麦高恩[1]:在杰弗生的药店里麦高恩想诱奸杜威·德尔。杜威·德尔晚上十点又到药店。街上一个穿背带裤的男孩坐在那。

瓦达曼的形象至此再出现。

56 瓦达曼[10]:穿背带裤的男孩就是瓦达曼,杜威·德尔带他出来的。杜威·德尔进了药店。瓦达曼想看橱窗里的火车,想吃香蕉。心里惦记去杰克逊的达尔。瓦达曼等了很久她姐姐出来了,她一直唠叨那个坏小子医生的做法不会起作用。然后带着瓦达曼回旅馆了。瓦达曼说达尔疯了,他们家其他人没有疯。

57 达尔[19]:*描写达尔的这段使用了达尔为叙述者,即第三人称,达尔的笑声,和视觉上的错乱,以及胡思乱想,表明他的确是疯了。

另外,福克纳别出新意,在“达尔[5]”时我们怀疑那一节叙述有问题,这里达尔被押送去杰克逊,又是第三人称叙述,这是跳脱吗?显然不是,福克纳是有意为之,意在表现达尔的确有幻想症或神经病。

*《我弥留之际》的人物性格特征和《喧哗与骚动》中人物具有形似的一些特征,女儿杜威·德尔未婚先孕∽同二女儿卡恩戴斯以及她的女儿昆汀,二儿子达尔具有“疯”的特质∽自杀的昆汀,小儿子瓦达曼思维混乱∽智障的小儿子本杰明等。这两部书一个是四个大篇章,一个是六组构成的篇章。《我弥留之际》人物特征明显,因为都十分偏执。

58 杜威·德尔[4]: 杜威·德尔的十块钱被他爹安斯看到了,强行拿走了。尽管杜威·德尔撒谎说钱是塔尔太太卖鸡蛋得来的,但很快被老爹识破,鸡蛋蛋糕不可能有那么多钱。对话颇有趣。安斯活像巴尔扎克笔下的老欧也妮·葛朗台。这也回应了开头第二章节“科拉[1]”为何一直在讨论养鸡下蛋和做成蛋糕的成本问题的回应,同时说明大萧条时期的艰难生活。一切无不精打细算。

据此,我们猜测杜威·德尔去药店地下室发生了什么具有丰富的联想。而安斯日日思恋的假牙估计能够安上了。

59 卡什[5]:安斯去还铁锹。卡什说皮保迪医生还给了些钱给他。安斯没要他的钱,说自己不缺钱。朱厄尔要去,安斯不让。朱厄尔性子急,要回家。安斯吩咐大家把大棚车开到街角等他,朱厄尔套好牲口,接上卡什,杜威·德尔和瓦达曼在吃香蕉。安斯趾高气昂出现了,一口假牙,安斯的身体好像比平日高了一英尺,身后还跟着一个女人,手提提箱,提箱是一台小留声机。大家惊呆了。安斯说“来见过本德仑太太吧”。

*小说到这里就结束了。最后一刻故事反转,颇具戏剧性。从43章节以降,故事非常通畅。开始大面积描摹人物外形特征。本德仑一家的人物均十分怪异,安斯·本德仑和艾迪都是没有亲人的两个孤独的结合,大儿子卡什瘸子,只爱他的木工活计,二儿子达尔神经有问题仅关心一块地,老三朱厄尔是私生子,性格孤僻,只爱他的那匹马,老四女儿杜威·德尔十七岁未婚先孕,小儿子瓦达曼也时常有幻觉,而安斯本身不干活,所有的活都交给了自己的女人和儿女们,腿也曾被木头压过,妻子艾迪撑起一个家,其间还与神父偷情产下一子,直到最后一刻翻出四十五年前的睡衣直挺挺躺在床上准备死去。

从该文本我们可看到,POV视觉叙事大抵可以分为以下类型,从而构成完整的作品:

孤立POV。孤立视角在文本中起着一些特殊的作用,在本书中萨姆森、惠特菲尔德、阿姆斯蒂、莫里斯、麦高恩等五个章节均属于孤立视角,它们独自出现,其他视角没有回应他们,但是叙述者又在线索当中,推动着情节和事件的发展。艾迪也只出现了一次,但她是为专门回应“科拉[2]”的问题而出现的,与“科拉[2]”构成共轭视角;故此,科拉虽然出现了三次,实际上可算作两次,即“科拉[1]”也接近孤立视角。显然,孤立POV的绝对发展就是以第一人称叙述的长篇,即全书均以一个POV即第一人称完成叙述,比如《隐形城市》。它仍然具有POV的显性特征,与第一人称叙述构成的线性作品有所区别,这种区别体现在叙事单元的排列组合。

POV共轭,即一组一组成对出现的章节,他们相互应证,渗透,错位,从二者的视角里回应彼此的观点,推动情节发展。本书唯一出现的艾迪一节与“科拉2”构成共轭视角。

POV群与棱镜透视,除了前面两种方式,便是多角度的棱镜透视,是众多POV视角的相互透析。与《喧哗与骚动》不同的是,这里出现了更加复杂的视角。尽管如此,它仍然没有《喧哗与骚动》那么丰富,不知为何,可能是没有脱离剧本的窠臼和篇幅数量过多。《喧哗与骚动》意识流更为明显,尤其第一章小本的智障语言,穿插繁复;《我弥留之际》没有阅读障碍,但较为生涩,主要原因是以人名开始,其切片太多,琐碎,没有《喧哗与骚动》那种大乐章的痛快。但这是一个典型的POV文本。福克纳接受和发扬了意识流写作,以及敏锐地吸收了镜头语言,对古典作品结构而言,已经走向抽象地表现写作对象,与那种一眼看过去条理井然的故事性叙述区别开来。这也是现代主义小说异质的显著特征。

只有伟大的小说家,而没有更伟大的写作手法这种情况,因为写作本身远比一种手法更为复杂

A+B+C排列组合。A、B、C三种POV便构成文本的基础。通过不同的排列组合完成结构。很显然,在线性叙事文本当中,事件和情节仍然是主要线索,即时间轴是主要结构元素,而POV只是叙述手法。

POV实际上还有一个潜在预设,即所有出现的人物都是在场的,与事件有关的,直接相关最好,他们才有资格成为POV。还意味着所有成为POV的人物都必须在事件之中,在设定的世界观并且像万有引力一样系联。否则,就难以成立。

POV变体。我们看到,孤立POV的线性延伸和绝对延展,仍然可以是辞典的形式,而不一定是人名标题式;卡尔维诺是地名,帕慕克改变了人称为叙事条,一只狗、一枚金币、一条绳子、一匹马、一棵树也开始以第一人称要素成为POV,尽管我们知道其本质没变。叙述者不变而改变叙述对象的是一种方式如《隐形城市》、《人生拼图版》;叙述者改变而叙述对象也变的譬如《喧哗与骚动》、《我弥留之际》、《我的名字叫红》,高行健《灵山》也有这方面的探索;普鲁斯特仍然可以用孤立POV发展出处处隆起来的好文本,而使用孤立POV失败的写作则举不胜举;更繁复的叙述者和叙述对象错综复杂的譬如《哈扎尔辞典》。虚构学中的现代小说叙述形态的改变与探索最终目的是为了获得叙述的及物,沉浸,在场。

现代主义小说叙述学正是对以上帝视角讲故事的方式作了一定程度上的反思,将作者与叙述者之间存在的那种微茫关系做了厘定,当作者等于第一人称叙述者分为:a第一人称叙述者是否就是作者,b第一人称叙述者是不是内视角,c第一人称叙述者是否是POV,如果是,在场成立;设若不是,在场很难成立。当作者等于第三人称叙述者分为:a第三人称叙述者约束成POV,b第三人称叙述者仅使用内视角,c第三人称叙述者与作者不跳脱,如果是,在场成立;设若不是,在场很难成立。至于第二人称,属于非常特殊的叙述,它拥有内视角与POV多种属性。事实上,以第一人称叙述的文本也不一定就是在场的叙述,以第三人称叙述的文本也不一定就不是在场的叙述。当我们赋予一根拐杖具有第一人称POV权力时,同样是独断的,与上帝视角没有区别。POV与在场均为写作手法,所有的手法都要为事件与情节的内在发展所约束。因此,只有伟大的小说家,而没有更伟大的写作手法这种情况,因为写作本身远比一种手法更为复杂。