社会资本、耕地价值认知与农户耕地保护支付意愿

2019-12-30朱庆莹陈银蓉胡伟艳

朱庆莹 陈银蓉 胡伟艳

摘要 主体间信任作为一种信息简化机制和行为约束机制,降低了协作治理中的交易成本。基于对内蒙古15个旗县草原治理的问卷调查,研究运用结构方程模型,探讨了协作治理中主体间信任对主体间协作程度的影响及其作用机制。研究发现:①主体间信任程度、不同参与主体的参与程度和不同协作实现方式的使用程度均对主体间协作程度具有显著的直接正向影响,且以不同参与主体的参与程度的影响作用最大。②不同参与主体的参与程度与主体间信任程度具有显著的正向影响,且对主体间信任程度和主体间协作程度的关系具有显著的正向中介作用。其中,新闻媒体、宗教组织和非政府组织等参与主体的参与程度的中介作用最大。③不同协作实现方式的使用程度与主体间信任程度具有显著的负向影响,且对主体间信任程度和主体间协作程度的关系具有显著的负向中介作用。其中,市场机制和社会力量等协作实现方式的使用程度的中介作用最大。④多群组分析发现,性别和收入具有显著的调节作用,且女性和低收入群体的调节作用更大。研究提出,要想提高草原治理的协作程度,应高度重视培育主体间的信任程度,提高新闻媒体、宗教组织和非政府组织等次要参与主体的参与程度,适当控制市场机制和社会力量等协作实现方式的使用程度,并对不同性别和收入的群体采取有针对性的策略。

关键词 主体信任;协作方式;参与主体;协作程度;草原治理

中图分类号 F205

文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2019)11-0132-07 DOI:10.12062/cpre.20190603

“十二五”以来,我国生态文明建设已上升到国家战略地位,成为全面建成小康社会和实现中华民族伟大复兴中国梦的重要内容。但是,生態文明建设是一项复杂的系统工程,单一主体治理模式的失灵现象日益增多,因此,“构建政府企业公众共治的绿色行动体系”,实施多元主体共同参与的协作治理[1],是加强我国生态文明建设的必要举措,且主体间协作程度影响着生态环境治理的效果。在协作过程中,多元主体形成一种复杂的社会网络,而主体间信任是一种重要的主体间关系,具有简化信息、减少摩擦的润滑剂作用,影响着协作程度的高低。Ansell 和Gash[2]通过对137个跨政策部门协作治理案例进行文献荟萃法分析,得出信任是影响协作成功与否的重要因素;罗伯特·D·帕特南[3]认为,社会信任、互惠规范和公民参与网络和成功的合作相互支持,相互强化,一个共同体的信任水平越高,合作的可能性越大。特别地,我国是一个“低信任度”的国家[4],且具有“差序格局”社会特征[5],那么,在中国国情下,①主体间信任是否对协作程度具有显著的影响?②如果有,这种作用机制或路径又是怎样的呢?本研究将有助于为信任理论和协作理论提供新的中国视角。

1 概念界定与研究假设

1.1 概念界定

1.1.1 多元协作

学界从不同的侧重点对多元协作进行了界定。例如,Ansell 和Gash[2]基于协作论坛、参与者、参与者角色、目的、正式性和焦点等六方面的特征,将协作治理定义为“一个或多个公共机构直接将非政府利益相关者卷入到正式的、以共识为导向的和协商的集体决策制定过程中,旨在制定、执行公共政策或管理公共项目”;Wood和Gray[6]从组织间关系的角度,将协作定义为参与各方从不同角度关注某特定议题,并利用共同的规则、标准和组织结构,有建设性地利用彼此之间的差异需求问题的解决办法;Ring和 Van dc Vcn[7]从集体行动过程的角度,认为协作是一个自治的参与者通过正式或非正式的谈判、共同制定规则和组织结构以处理彼此之间的关系,解决共同关心的事务的动态过程。可以看出,学者们的定义都会涉及到“参与主体”和“协作方式”,因此,本文在已有研究的基础上,基于“多元”和“协作”的自身概念[8],将多元协作定义为多个参与主体通过某种协作方式解决某一公共问题的过程。

1.1.2 信任

信任在心理学、经济学、社会学等不同学科有不同的定义。例如,心理学家将信任界定为个体内部较为稳定的心理特质或信念,即信任方认为被信任方的言词、承诺以及口头或书面陈述可靠的一种概况化期望,关注的焦点是个人的心理状态及其对环境的反应。经济学家从委托—代理关系的角度出发,将信任定义为一种社会资本,认为信任涉及行为者是否甘冒风险自愿转让资源或资源控制权的问题,且可以减少监督和惩罚的成本;社会学家从人际关系的角度,将信任定义为由人际关系中的理性计算和情感关联决定的人际态度,强调信任者会根据信任对象的特点(如外在行为层面、能力层面、动机层面、人格层面等)来选择是否建立信任关系。由此可以看出,主体间信任包括信任方和被信任方,即信任方对被信任方能力、人格等方面可信性的一种心理预期或行为取向。对信任方而言,信任是信任方对被信任方能做某事且不会损坏自己利益的心理预期,影响着信任方是否参与协作或是否增加参与协作的程度;对被信任方而言,信任作为一种非正式约束,影响着被信任方在协作过程中的行为选择,自觉维护被信任方的利益。

1.2 研究假设

首先,信任是协作的起点,协作过程也是信任建立过程[9]。张云宁等[10]通过研究信任水平、互惠性偏好与PPP项目绩效的协同关系,得出信任水平对PPP项目绩效起正向作用;许婷和杨建君[11]基于286家中国企业调研数据,得出企业间信任对合作具有促进作用。因此,基于已有研究和对现实的观察,本文提出假设H1。

H1:主体间信任程度与协作程度显著正相关。

其次,信任作为信任方的一种心理预期,影响着参与主体相互沟通与学习的行为取向[12],进而影响着一致利益追求和共同价值信仰的形成,影响着信任方是否参与协作及参与协作的程度。例如,孙艳华和晏书诚[13]基于湖南省浏阳市生猪合作社的237份社员数据,得出合作社内部信任正向影响社员合作意愿与参与行为。此外,多元协作治理离不开多元主体的参与,但由于参与主体在利益、价值、权力、能力、资源、组织、地位、知识等方面存在差异,不同参与主体在协作过程中的参与积极性和角色作用并不相同,因而参与程度也不相同。例如,Futrell[14]指出,当参与主体认识到参与协作能为他们产生实质性利益时,他们的参与动机会增加;但如果他们觉得他们的参与仅仅是咨询性的或形式上的,他们就会拒绝参与;一些主体并没有足够的时间、精力或自由去参与比较费时的协作过程,或者一些主体可能不具备讨论高端技术问题的能力或技术[15]。但是,参与主体的参与程度是影响协作程度的重要影响因素。例如,Donald F. Kettle[16]认为,多元主体协作的实现范围受协作主体的使命、资源、能力、责任和职责等因素的共同影响。因此,基于已有研究和对现实的观察,本文提出假设H2.1和H2.2。

H21:参与主体的参与程度与主体间信任程度显著正相关。

H22:参与主体的参与程度与协作程度显著正相关。

最后,信任作为一种社会资本,影响着被信任方在协作过程中的角色或作用的发挥,能够减小协作过程中的交易成本,影响着协作实现方式的使用程度。此外,由于协作实现方式反映了协作过程中具有领导作用的主体,一定程度上体现了主体间的不平等性,影响着参与主体对协作过程公平性的感知,这与主张相互平等的信任关系相悖。例如,Echeverria[17]认为美国环保组织对工业组织的信任程度较低,认为发展利益与环保倡导谈判桌上的谈判是不公平的,环保组织在协作过程中将处于不利地位[18],多元治理的有效性受到怀疑。同样地,协作实现方式的使用程度与协作过程中具有领导作用的主体密切相关,影响着协作程度。Ansell 和Gash[2]指出,主体间存在权利或资源不平衡等现象,协作的实现需要处于领导地位的主体采取积极的策略以代表弱势主体,在协作过程中发挥化解冲突、促进协作的作用。Lasker和Weiss[19]认为,领导主体在一定程度上能够赋权和代表弱势群体的利益,能够整合不同参与者的知识,促进相互理解。基于已有研究和对现实观察,本文提出假设H3.1和H3.2。

H3.1:协作实现方式的使用程度与主体间信任程度具有显著负向相关关系。

H3.2:协作实现方式的使用程度与协作程度具有显著正相关关系。

需要说明的是,多元协作主张参与主体平等参与协作过程,但并不排斥实际领导作用的存在[20],因此,本文基于参与主体在资源、权力以及所起作用等方面存在差异,结合已有研究[8]与现实观察,将我国草原治理中的参与主体与协作方式的类型进行了划分。其中,根据利益相关者理论,将参与主体划分为农牧民P1、家庭P2、公众(除农牧民)P3、企业P4、社区P5、政府P6、学者P7、宗教组织P8、非政府组织P9、新闻媒体P10和国际组织P11等十一个主体,且不同参与主体的参与程度是不同的。

根据协作过程中具有领导作用主体的不同,将协作方式分为以地方政府为主导M1、以政策法规为主导M2、以社会力量为主导M3、以市场机制为主导M4、以习俗惯例为主导M5、以村社为主导M6和以自愿参与为主导M7等七种方式,且不同协作实现方式在协作过程中制定规则、惩戒违纪行为、促进实现协作等方面的作用发挥不同,其使用程度有所不同[9]。

2 研究方法与数据收集

2.1 研究方法

本文主要运用问卷调查的研究方法。一方面,通过问卷调查对各社会主体进行广泛的数据收集,能够近似反映草原协作治理中的真实情况,避免研究者的先入为主或其他偏见;另一方面,能够进一步运用结构方程模型的分析方法,更深入系统地反映变量间的路径关系。当然,研究还可以运用田野调查等质性研究方法,但由于研究人力物力的局限,本研究结果将在以后的研究中运用其他研究方法进一步检验。问卷内容包括两部分,第一部分为性别、收入等基本信息部分;第二部分为主体间信任程度、协作程度、参与主体的参与程度和协作实现方式的使用程度等研究变量部分,且选项为五分制李克特量表(见表1)。

2.2 数据收集

本文问卷发放主要集中在内蒙古自治区,自东向西包括呼伦贝尔草原、锡林格勒草原和阿拉善荒漠区,这一横断面覆盖了内蒙大部分干旱和半干旱生态系统,反映了气候和植被的梯度变化。本文综合考虑草原类型、草地质量、各地发展水平等实际情况,最终确定了15个典型旗县,共发放1 600份问卷,实际回收1 375份,回收率达85.94%。

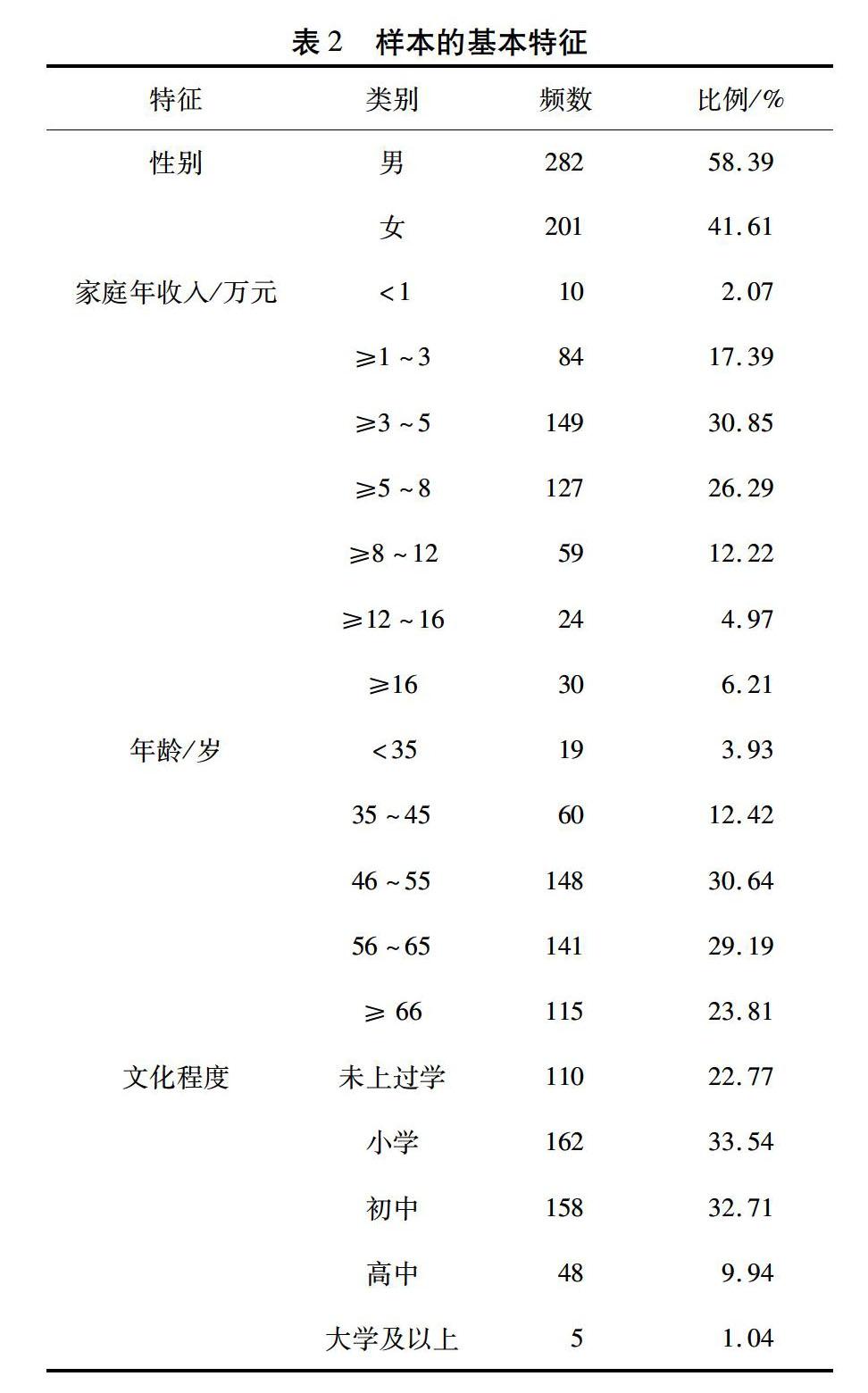

需要说明的是,本文将对性别和收入进行多群组分析,但由于收入的个别选项样本数量较少,因此,本文根据已有研究、专家咨询以及内蒙古人均收入水平的评估,对选项进行合并,重新划分为高、中、低三类。具体而言,本文将“1 000元及以下”与“1 001~2 000元”合并为“低收入”,将“2 001~3 000元”与“3 001~4 000元”合并为“中收入”,将“4 001~5 000元”及“5 001元以上”合并为“高收入”。样本男女及高中低收入群体统计见表2。

2.3 信度与效度检验

本文对问卷进行信度和效度的检验。在信度检验中,整个量表的克伦巴赫α系数为0.884>0.7,参与主体的参与程度与协作实现方式的使用程度两个量表的克伦巴赫α系数分别为0.926和0.886,均大于0.7,因此,信度通过检验。此外,在效度检验中,参与主体的参与程度与协作实现方式的使用程度两个量表的KMO值分别为0.915和0.889,均大于0.8,因此,效度通过检验。

3 结 果

3.1 结构方程模型及研究假设均成立

该结构方程模型中没有负的误差方差,且都达到显著水平;没有很大的标准误差;潜在变量与其测量指标间的因素负荷量值在0.5~0.95之间;整体模型适配度检验各项指标均达到理想水平(见表3),这表示本文结构模型与实际数据相契合,模型的收敛效度佳。

由研究假设检验(见表4)可知,各假设p值均小于0.05,標准方差均为正值,90%的置信区间均不包括0,因此,假设H1、H2.1、H2.2、H3.1、H3.2均成立。

为了检验主体间信任程度和协作程度之间的中介效应是否显著,本文进一步运用AMOS软件中的Bootstrap程序进行检验,由表5可知,主体间信任程度对协作程度的中介效应显著存在,且中介效应为-0.051,总效应为-0.318,中介效应占总效应的19.18%,为部分中介,参与主体的参与程度与协作实现方式的使用程度两条路径的中介效应分别为0.01和-0.061。

3.2 变量间的直接效应、间接效应和总效应

由表6可知,从直接影响来看,主体间信任程度对协作实现方式使用程度的影响程度(-0.318)最大,对协作程度的影响程度(0.187)居中,对参与主体参与程度的影响程度(0.038)最小。其次,从间接效应来看,主体间信任程度只对协作程度具有间接效应(-0.051),从总效应来看,对协作程度影响最大的变量是参与主体的参与程度(0.268),其次是协作实现方式的使用程度(0.191),最后是主体间信任程度(0.137)。

特别地,研究发现,主体间信任程度对不同参与主体的参与程度与协作实现方式的使用程度具有不同的间接效应(见表7)。其中,在对各参与主体(P1~P11)参与程度的间接效应中,主体间信任程度对新闻媒体(0.03)、宗教组织(0.03)、非政府组织(0.03)等主体参与程度的影响较大。在对各种协作实现方式(M1~M7)使用程度的间接效应中,就其影响系数(绝对值)而言,主体间信任程度对社会力量主导(-0.255)和市场机制主导(-0.261)的协作实现方式使用程度影响相对较大。

3.3 性别和收入的调节效应

为了区分上述假设在不同群体中的成立情况,以便对不同群体采取差别化的方案,本文进一步运用多群组分析法,选择性别和收入两个重要的个体或群体特征变量作为调节变量。结果显示(见表8)两分组数据均符合已有模型。在性别方面,男女群体中六组假设都显著成立,但路径系数大小不同。其中,在H1、H2.1、H3.1中,女性组的系数均远大于男性组,而在H2.2、H3.2中,女性与男性组相差不大,因此,整体来看,主体间信任程度在女性群体参与协作过程中的影响作用更大。在收入方面,低收入群组在各假设中的系数均大于其他群组,这说明主体间信任程度在低收入群体参与协作过程中的影响作用更大。

4 主要结论与政策建议

4.1 主要结论

本文基于内蒙古15个旗县草原治理的实证研究,运用结构方程模型,探讨了协作治理中主体间信任程度对协作程度的影响及其作用机制。具体而言,主体间信任程度 对协作程度的影响机制是一个复杂的体系,包括主体间信任程度对协作程度的直接作用机制,不同参与主体参与程度和协作实现方式使用程度的中介作用机制,以及性别与收入的调节作用机制。

第一,主体间信任程度与协作程度显著正相关,即主体间信任程度是合作的前提,高信任度的主体间有助于增 强主体间的合作意愿和动机,往往更容易采取合作行为[21]。

第二,参与主体的参与程度具有显著的正向中介作用,以新闻媒体、宗教组织和非政府组织等参与主体的中介作用最大。主体间信任程度能够促进参与主体之间的相互理解和学习,形成一致的价值观,从而更愿意投入时间、精力、资金和技术等。同时,参与主体的参与程度也正向影响协作程度。在我国草原治理中,由于各主体对共同资源的共同依赖程度影响了他们在地方资源管理纠纷治理中的参与程度[22],因此,主体间信任程度对不同参与主体的参与程度影响不同,其中,对农牧民、家庭、社区、大众、政府、企业等参与主体的影响较小,而对非营利组织、宗教组织、专家学者、新闻媒体等主体的参与程度影响较大。

第三,协作实现方式的使用程度具有显著的负向中介作用,以市场机制主导和社会力量主导等协作方式的中介作用最大。主体间信任是一种相互平等的关系,是一种内在的约束机制,主体间信任程度越高,主体间的地位差距越小,从而降低了协作实现方式的使用程度;但协作实现方式的使用程度降低了,则其在接受、授权和动员参与主体积极参与方面的作用就受到削弱,从而会降低协作程度。在我国草原治理中,以地方政府为主导、以政策法规为主导、以自愿参与为主导等协作实现方式的使用程度受主体间信任程度的影响较小,而市场机制为主导、社会力量为主导等协作实现方式的使用程度受主体间信任程度的影响较大。

第四,性别和收入具有显著的调节作用。就性别而言,说明女性天然的感性特质和较强的责任感[23],使其较男性而言更容易相信他人,也更愿意投入协作过程。此外,就收入水平而言,说明收入不同的群体对协作的需求程度也不同,影响着其价值判断和行为选择,其中,低收入群体对协作的需求更高。

4.2 政策建议

主体间信任是协作过程的润滑剂,在协作过程中起着信息简化作用和行为约束作用。基于以上研究,提出如下建议:首先,提高草原治理中各个参与主体的参与程度,尤其是非营利组织、专家学者、新闻媒体、国际组织、宗教组织等主体的参与程度,优化草原治理中的主体网络结构。目前,我国各主体的参与程度差别较大,鼓励非营利组织等组织积极参与协作过程,有利于集中其资金、技术、专业等方面的资源,从而提高治理绩效。其次,适当控制草原治理中不同协作实现方式的使用程度。协作实现方式的使用程度一方面能够提高协作程度,但另一方面也对主体间信任程度具有制约作用,因此,需要在发挥其促进协作作用的同时,促进主体间的平等。最后,对草原治理中的不同群体采取有针对性的策略,例如,由于男性和中高收入群体的参与积极性相对较小,因此,通过宣传教育,提高男性与中高收入群体的参与协作的意识,采取相应鼓励措施或优惠政策,使其积极参与到草原协作治理程中。

本研究促進了多元协作治理和信任等社会资本的理论完善,也为我国其他领域的协作治理实践提供了指导。当然,本研究仍具有一定的局限性。由于研究人力物力的限制,本研究仅对内蒙古15个旗县进行问卷调查,未来研究将扩大地区选择,以验证结论的外部有效性。

(编辑:李 琪)

参考文献

[1]杨立华.构建多元协作性社区治理机制解决集体行动困境——一个“产品-制度”分析(PIA)框架[J].公共管理学报,2007(2):6-23,121-122.

[2]ANSELL C, GASH A. Collaborative governance in theory and practice[J]. Journal of public administration research & theory, 2008, 18(4):543-571.

[3]罗伯特·D·帕特南.使民主運转起来[M].王列,赖海榕,译.北京:中国人民大学出版社,2015.

[4]费孝通.乡土中国[M].上海:上海世纪出版集团,2009:23.

[5]马克斯·韦伯.儒教与道教[M].王荣芬,译.北京:商务印书馆,1995:289.

[6]WOOD D J, GRAY B. Toward a comprehensive theory of collaboration[J]. Journal of applied behavioral science, 1991, 27(2):139-162.

[7]RING P S, VAN D V A H. Developmental processes of cooperative interorganizational relationships[J]. The academy of management review, 1994, 19(1):90-118.

[8]杨立华.多元协作性治理:以草原为例的博弈模型构建和实证研究[J].中国行政管理, 2011(4): 119-124.

[9]WEECHMALDONADO R, MERRILL S B. Building partnerships with the community: lessons from the camden health improvement learning collaborative[J]. Journal of healthcare management, 2000, 45(3):189-205.

[10]张云宁,陆中伟,欧阳红祥.信任水平、互惠性偏好与PPP项目绩效协同关系研究[J].资源开发与市场,2018,34(8):1060-1065.

[11]许婷,杨建君.企业间信任、合作模式与合作创新绩效——知识库兼容性的调节作用[J].华东经济管理,2017,31(12):35-43.

[12]杨柳, 朱玉春. 社会信任、合作能力与农户参与小农水供给行为——基于黄河灌区五省数据的验证[J]. 中国人口·资源与环境, 2016(3):163-170.

[13]孙艳华,晏书诚.内部信任对社员合作意愿与参与行为的影响[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2018,19(3):46-52.

[14]FUTRELL R.Technical adversarialism and participatory collaboration in the U.S. chemical weapons disposal program[J]. Science, technology & human values, 2003, 28(4):451-482.

[15]WARNER J F. More sustainable participation? multistakeholder platforms for integrated catchment management[J]. International journal of water resources development, 2006, 22(1):15-35.

[16]KETTL D F. Managing boundaries in American administration: the collaboration imperative[J]. Public administration review, 2006, 66(s1):10-19.

[17]ECHEVERRIA J D. No success like failure: the platte river collaborative watershed planning process[J]. William & Mary environmental law & policy review, 2001(3):559-603.

[18]SCHUCKMAN M. Making the hard choices: a collaborative governance model for the biodiversity context[J]. Washington University Law Review, 2001,79(1):343-365.

[19]LASKER R D, WEISS E S. Broadening participation in community problem solving: a multidisciplinary model to support collaborative practice and research[J]. Journal of urban health, 2003, 80(1):14-47.

[20]郭道久.协作治理是适合中国现实需求的治理模式[J].政治学研究,2016(1):61-70, 126-127.

[21]彭小兵, 谭志恒.信任机制与环境群体性事件的合作治理[J].理论探讨, 2017(1):141-147.

[22]HEIKKILA T, GERLAK A. The formation of largescale collaborative resource management institutions: clarifying the roles of stakeholders, science, and institutions[J]. Policy studies journal, 2005, 33(4):583-612.

[23]武永春,刘欣葵,许联锋.试论女性环境责任行为形成的影响因素与路径[J].中国人口·资源与环境,2014,24(S1):244-247.