面向新工科人才培养的邮政快递智能系统规划与设计教学模式研究*

2019-12-30孔继利刘晓平

□ 孔继利,刘晓平

(1.北京邮电大学 现代邮政学院,北京 100876;2.北京邮电大学 自动化学院,北京 100876)

1 引言

为有效解决现代邮政业对邮政类高层次复合型专业技术人才的迫切需求与专业人才供给不足之间存在的巨大矛盾,北京邮电大学现代邮政学院在新工科专业人才培养体系构建中有效融合了计算机科学与技术、控制科学与工程、机械工程、管理科学与工程、物流管理与工程等不同学科的知识、能力和素质[1]。《邮政快递智能系统规划与设计》是学院新工科类专业培养方案中的“装备与系统模块”里的核心专业课程之一,其在学院新工科类专业高层次复合型专业技术人才培养体系中发挥着举足轻重的作用[2]。该课程侧重于对邮政快递智能系统进行分析、规划、设计、评价与改善,且具有知识点覆盖面广、综合性与实践性强的特点,需要学生和教师掌握《邮政快递智能系统规划与设计》的思想、原理、方法、模型、技术并对工具进行灵活应用。因此,面向新工科人才培养的《邮政快递智能系统规划与设计》对教学的要求特别高。而面对新工科人才培养的实际需求以及《邮政快递智能系统规划与设计》课程本身在教学方面的高要求,以“教师单向灌输、学生被动接受”为主的传统课堂教学模式不足以满足融合不同学科的新工科专业人才的培养需求。因此,非常需要引入新教学模式。

教学模式是在一定教学思想或教学理论指导下建立起来的较为稳定的教学活动结构框架和活动程序;教学模式通常包括五个要素,分别是:理论依据、教学目标、实现条件、操作程序、教学评价[3]。本文所研究的面向新工科人才培养的《邮政快递智能系统规划与设计》教学模式将主要从上述五个要素展开。

2 理论依据

面向新工科人才培养的《邮政快递智能系统规划与设计》教学模式主要立足于打破单一的传统课堂教学模式的束缚,在将教学体系细分为理论教学体系与实践教学体系的基础上,针对课程教学内容的具体特点以及所涉及知识点的特征,按已有定论的成熟且易理解的知识点、较难理解的模型和算法、可以借助求解工具进行求解的复杂知识点、学术前沿或企业最新实践等亟待探索和创新的知识点等几个不同维度将不同知识点进行有效归类,探索教学参与主体与教学全过程深度融合的适合不同知识点使用的多种教学方法集成的教学模式。

3 教学目标

针对课程所具有的特点,为有效支撑北京邮电大学现代邮政学院确定的新工科类专业人才培养目标的实现,将面向新工科人才培养的《邮政快递智能系统规划与设计》教学模式的教学目标设定为:通过有效实施新教学模式,在课程的教学、指导、自学、互动、实践、反馈、评价的过程中,学生和教师两个参与主体能够自主地学习、应用、拓展本课程所涉及的关于邮政快递智能系统规划与设计的基本思想、原理、方法、模型、技术以及工具,使学生和教师在深度参与教学活动的过程中达到具备综合应用专业知识与特定技能对邮政快递智能系统所面临的问题进行分析、规划、设计、实施、评价与改善的目的,最终实现可从事邮政快递智能系统规划与设计、智能物流系统规划与设计、智能系统规划与设计等方面工作的目标[2]。

4 实现条件

教学模式的实现条件主要包括教学参与主体、教学资源、教学环节、教学过程、教学评价、教学环境、教学时间等。其中,前五个实现条件将在后续环节详细分析。此处主要对教学环境和教学时间进行分析。

教学环境主要是依托多媒体教室进行线下课堂教学;教师利用APP等发布教学资源、自学要求,布置教学任务,并进行线上指导和教学反馈;学生利用互联网、移动互联网等查阅自学资料,并完成课程教学任务中的调研工作等内容。

教学时间是32学时,每周安排2个学时的课堂教学,即“教学中”的教学任务主要集中在32学时完成。“教学前”的学习与交流、“教学后”的课后作业、实验类项目、调查分析类项目和互动交流等教学任务主要由学生在课前和课后自主安排时间完成。

5 操作程序

5.1 教学参与主体分析

面向新工科人才培养的《邮政快递智能系统规划与设计》教学模式已经完成1轮教学实践,学生为现代邮政学院2015本科生(31人)和2016级本科生(87人),共计4个班。目前,正在进行第2轮的教学实践,学生为现代邮政学院2017级本科生。

教学团队主要由课程教师和助教组成。课程教师主要负责课程的构思、建设、教学与改进、评价与反馈等工作。助教主要帮助课程教师完成教学任务的批改等工作。

5.2 教学资源构建

面向新工科人才培养的《邮政快递智能系统规划与设计》教学模式的教学资源主要包括教材资源、课件资源、各类企业的智能系统短视频资源、案例集、习题集、实际操作训练项目以及课堂教学活动的支撑材料。

①教材资源。

教材资源主要分为主教材和辅助教材两类。

第一,主教材。主教材选取北京邮电大学出版社出版的《邮政快递智能系统规划与设计》。该教材是由本教学团队针对邮政类新工科人才培养需求而编著的,是一本适用于满足高层次复合型邮政工程规划与设计类人才培养需求的教材。

第二,辅助教材。辅助教材对主教材起到支撑和补充作用,对主教材中未涉及到的知识点或不完备的知识点进行有效的补充和完善。辅助教材主要包括《物流配送中心规划与设计(第2版)》、《快递网络:复杂性及规划运营管理》、《邮政及物流设备设计》、《物流系统规划与设计》、《智慧物流》等。

②课件资源。

课件资源主要分为理论教学体系课件和实践教学体系课件两类。

第一,理论教学体系课件。理论教学体系课件主要围绕主教材的理论框架体系以及主教材和辅助教材涵盖的知识点而构建的,主要包括邮政快递智能系统的概论、关键技术、设备、网络规划与设计、节点规划与设计、运输系统规划与设计、智能管理信息系统规划与设计以及综合评价。

第二,实践教学体系课件。实践教学体系课件主要针对理论教学体系中需要培养学生实践动手能力和综合运用相关知识解决邮政快递智能系统规划与设计问题的知识点而构建的,主要包括:自动识别技术实验、节点选址实验、节点内部布局实验、智能设备选型实验、仓储区货架系统规划与设计实验、运输系统路径规划实验等[2]。

③各类企业的智能系统短视频资源。

邮政、快递、物流等各类企业的智能系统短视频资源可对教材资源与课件资源进行有效补充。通过观看邮政快递智能系统短视频以及对视频中相关系统、设备资源的讲解、分析、讨论,可以使学生对各类企业以及邮政快递智能系统的建设与应用情况建立多维立体的感性认知,是拓展学生认知水平和培养学生系统观念的有效手段。在课程的建设过程中,各类企业的智能系统短视频资源主要包括:京东智慧物流、大国重器中的中国自主研发的无人仓智能控制系统、中国邮政速递物流分拨中心、自动化立体仓库系统、穿梭式货架系统、交叉带智能分拣系统、波士顿动力机器人自主导航、特雷克斯全自动集装箱自动导向车、滑块分拣机等。

④案例集。

案例集主要为学生提供案例资源。通过对案例资源的分析、讨论、点评、形成报告文档等过程,使学生应用所学知识分析、解决企业实际问题的能力进一步得到提升。案例集主要包括:中国驿站的发展情况、智能快递柜助力智慧物流、菜鸟网络的大数据、亚马逊的人工智能技术、FedEx的运营网络规划、圆通仓配一体化服务、海尔的GIS技术在服务维修路径优化方面的应用、邮件快件实名收寄信息系统、京东全流程无人仓、顺丰浦东机场国内快件分拨中心、京东智能路径优化系统、沃尔玛物流管理信息系统等。

⑤习题集。

习题集主要为学生提供用于课后练习和测验用的习题资源。通过对习题集中各类习题的练习,可使学生更熟练地掌握各单元的知识点。习题集中主要包括概念填空题、计算填空题、简答题、计算与分析题等几种题型。

⑥实际操作训练项目。

实际操作训练项目主要包括调查分析类项目和实验类项目。调查分析类项目主要包括:邮政快递企业的智能系统应用情况的调研与分析、邮政快递智能系统节点选址影响因素和选址方法的分析与比较、邮政快递智能管理信息系统的应用情况的调研与分析等[2]。实验类项目主要包括“实践教学体系课件”中的相关实验项目。

⑦课堂教学活动的支撑材料。

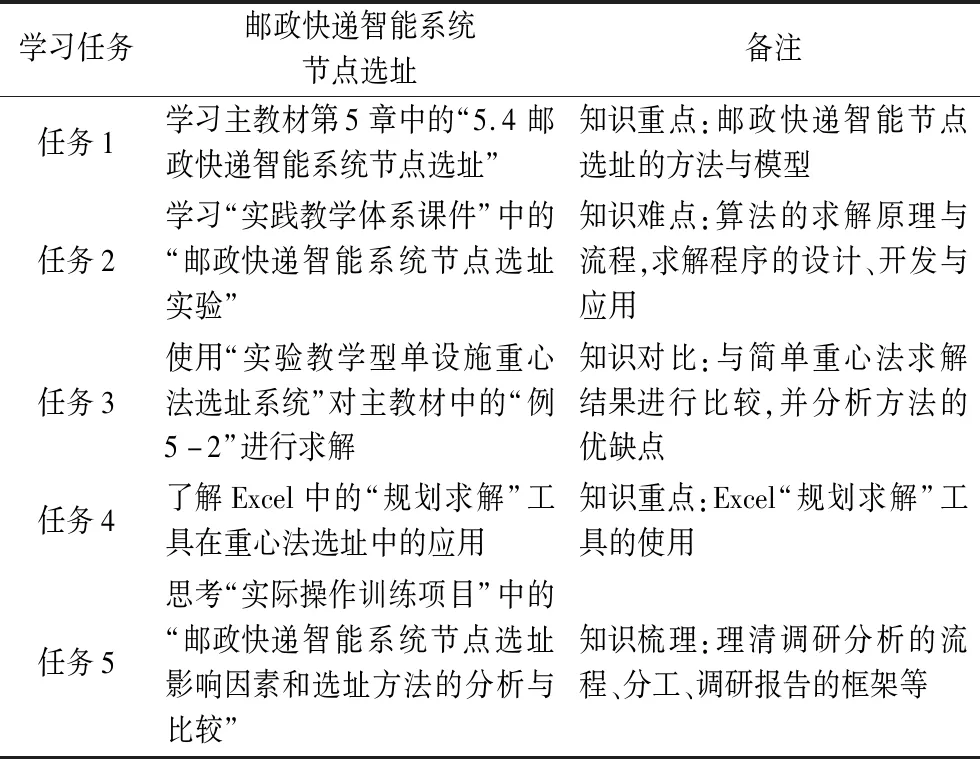

课堂教学活动的支撑材料主要包括:教学大纲、课程简介、课程相关要求等。除此之外,还包括用于指导学生进行课前自学的课前导学任务单[4],邮政快递智能系统节点选址的课前导学任务单如表1所示;用于进行课堂演示的教学系统,如:通用条码标签设计系统、EAN-13码验证系统、实验教学型单设施重心法选址系统等。

表1 课前导学任务单

5.3 教学环节设计

面向新工科人才培养的《邮政快递智能系统规划与设计》教学模式的教学环节主要包括教学前、教学中、教学后三个阶段。为达成本课程的教学目标,针对不同阶段对参与主体的培养要求以及知识点的自有特征,需要使用不同的教学资源并综合运用不同的教学方法。教学环节的详细设计结果见表2。

表2 教学环节的详细设计

5.4 教学过程实施

教学过程的实施分教学前、教学中和教学后三个阶段,各阶段对教学参与主体提出了不同的要求。

图1 重心法的教学过程

①教学前。

教师设计教学流程和教学资源,明确教学前的自学要求和任务,并进行教学前的指导。学生结合教学前的自学要求、任务以及知识点的类型进行教学前的自主学习、交流和探究。

②教学中。

教师按教学环节规定的要求和任务,完成相应教学活动,并布置教学任务。学生依据教学中规定的要求和任务,主动参与相应的教学活动(听讲、讨论、分析、展示与完善等)。

③教学后。

教师按教学预期目标,布置的教学任务进行指导、检查、评价与反馈。学生按教学任务要求以及自身的学习效果预期,自主地完成相应的教学任务,并参与教学后的互动与反馈。

上图1给出了重心法的教学过程。

6 教学评价

该教学模式的评价对象是教学活动的两个参与主体,即学生和教师。教学评价主要围绕“教学前”“教学中”“教学后”三个阶段展开,评价的重点体现在三个阶段各类任务的完成度和完成效果上。完成度注重考查学生和教师在教学过程中对实际教学任务的完成程度,即实际完成教学任务占计划教学的比例。完成效果重点考查学生和教师对不同教学任务的完成结果,即教学任务的“优”“良”“中”“差”的等级考核。该教学模式按完成度占30%、完成效果占70%进行考核。完成度、完成效果又分别从过程和结果两个维度进行考核。

7 面向新工科人才培养的《邮政快递智能系统规划与设计》教学模式的效果分析

7.1 教学模式的实施对学生的影响

面向新工科人才培养的《邮政快递智能系统规划与设计》教学体系[2]已经在相关专业完成了2个轮次的教学。面向新工科人才培养的《邮政快递智能系统规划与设计》教学模式是与教学体系从同一个时期开始构思的,到现在逐渐成型也用了两年多的时间。该教学模式在北京邮电大学现代邮政学院的教学中刚实施1个教学周期,目前正在第2个教学周期中进行应用。

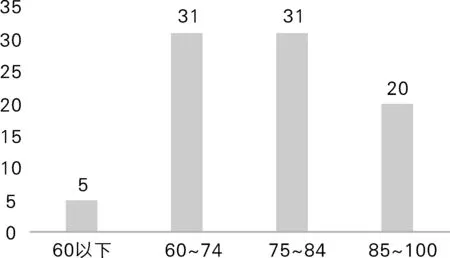

图2 2016级学生成绩分布

该教学模式在北京邮电大学现代邮政学院2016级本科生的教学中进行了应用。学生在该课程考核中的分数分布状况见图2所示。

其中,优良率为58.62%,中等率为35.63%,平均成绩为76.14。总体来看,学生整体的成绩表现是良好的。

7.2 教学模式的实施对教学团队的影响

①教学团队承担多项教改课题。

在项目的研究过程中,教学团队成员主持教育部“新工科”研究与实践项目1项,主持中国物流学会、教育部高等学校物流类专业教学指导委员会、全国物流职业教育教学指导委员会联合批准的全国高校、职业院校物流教改教研课题1项,主持校级教改课题2项;相关成员参与校级教改课题2项。

②教学团队教研成果丰富。

基于相关教研、教改类项目,教学团队成员发表教研论文5篇,编著北京邮电大学精品教材1部。

③教学团队影响力在显著提升。

教学团队成员被聘为交通运输部第五届专家委员会成员1人、教育部高等学校物流管理与工程类专业教学指导委员会委员1人,被评为交通运输部2018年度交通运输青年科技英才1人。

④教学团队指导学生屡次获奖。

教学团队成员指导学生在第三届全国“互联网+”快递大学生创新创业大赛中获得金奖1项(2018年),指导学生在第六届“马钢杯”全国大学生物流设计大赛中获得三等奖1项(2019年),指导学生在第五届北京市大学生物流设计大赛中获得三等奖1项(2017年)。

8 新教学模式应用中的思考

新教学模式在应用过程中需要重点关注以下两个方面:

①注重两个参与主体间的双向促进。教学活动是学生和教师两个参与主体共同协作才能完成的事情。教学效果也是双方互动效果的最终体现。因此,面向新工科人才培养的《邮政快递智能系统规划与设计》教学模式要特别注重学生和教师两个参与主体的双向促进作用。对于教师而言,要通过知识点的有效梳理、整合,为学生提供满足行业对智能系统规划与设计亟需的教学资源;并通过精巧的教学环节设计与高效的教学过程实施将课程的基本思想、原理、方法、模型、技术以及工具以丰富的形式展现给学生。对于学生而言,要以存疑的精神审视教师所呈现出的课程的知识框架、资源,积极主动融入到教学环节中来;并以建设者的热情有效参与教学模式的优化,成为教师积极投身课程改革的重要推动力。只有学生和教师两个参与主体的积极性和主动性被充分激发,才能达到该教学模式预期的教学目标。而调动两个参与主体积极性和主动性的基础就是两个参与主体间的双向促进。

②关注教学模式的持续优化。教学模式的设计不是一蹴而就的事情,需要在实际的教学活动中不断完善,不断改进[5],这就涉及到教学模式的持续优化问题。从技术发展的角度来看,随着邮政快递行业的快速发展,新技术特别是智能化系统的应用前景变得非常广阔,这就促使新技术的更新速度特别快;因此,新教学模式必须结合行业发展的实际需求,前瞻性地优化教学资源,让教学资源的供给能够有效满足学生和教师自我能力培养的需要。从学生的角度来看,每届学生的认知水平、学习能力以及自身素质各不相同,对知识点的需要也有所差异,新教学模式必须在教学目标设定、教学资源提供、教学环节设计、教学过程实施、教学效果评价等环节持续进行优化,才能与学生的能力和需求相匹配,达到理想的教学效果。从教师的角度来看,教师对行业技术发展的认识、对学生兴趣点的把握也是一个不断深入的过程;随着对课程理解度的加深以及教学技巧的改善,教师有强烈的意愿去不断改进教学模式中存在的缺点,这成为教学模式持续优化的一个驱动力。教学模式的持续优化既有现实需求方面的基础,又有实际供给方面的基础。

9 结束语

面向新工科人才培养的《邮政快递智能系统规划与设计》教学模式设计主要围绕理论依据、教学目标、实现条件、操作程序、教学评价等五个要素展开。首先,分析面向新工科人才培养的《邮政快递智能系统规划与设计》教学模式的理论依据,为教学目标的制定提供理论基础。为确保面向新工科人才培养的《邮政快递智能系统规划与设计》教学模式所提出的教学目标的实现,对教学模式的实现条件、操作程序、教学评价进行分析和设计。其中,教学模式的实现条件重点分析了教学环境和教学时间;操作程序分析了教学参与主体、构建了教学资源,设计了教学环节和教学实施过程;教学评价重点从完成度和完成效果两个维度进行设计。之后,分析了面向新工科人才培养的《邮政快递智能系统规划与设计》教学模式的实施效果。最后,对面向新工科人才培养的《邮政快递智能系统规划与设计》的新教学模式的应用进行了深入思考。

由于该教学模式从构思到实施才仅有两年多的时间,且在实际教学中刚实施1个教学周期,其效果还有待于进一步评估。鉴于此,后续还将针对新模式在实施过程中遇到的问题对其进行调整与优化,以便该教学模式能更适应实际教学的需求。当然,也希望面向新工科人才培养的《邮政快递智能系统规划与设计》教学模式能为从事相关课程的教师的教学模式改革提供一定的思路和帮助。