冼星海在岭南大学的音乐学习

2019-12-27杨师帆

□杨师帆

岭南大学是近代中国第一所高等学校,前身为格致书院。1884 年,美国牧师香便文(Rev.B.C.Henry D.D)商同牧师哈巴(Rev.A.P.Halpper D.D),决计在中国筹办一高等学校,历时四载,于1888年在广州沙基金利埠初设格致学院,属美国纽约传道外国总会,统由哈巴任管教二责。1891 年哈巴因事回国,遂告停办。1893 年,格致书院自立的董事局向纽约省立大学请求合作,获特许状,并开始承受广州培英学校建筑物及其工作,香便文任监督;1898 年尹士嘉博士任监督,1900 年迁于澳门,更名为岭南学堂。1904年由澳门复迁广州河南康乐村,始定全校发展计划,1912年更名岭南学校;1918年更名为岭南大学;1927年国人接回自办,称私立岭南大学,钟荣光任校长;[1]1952年并入中山大学。

岭南大学作为汇融中西文化的教育机构,与杰出的音乐家、作曲家冼星海有不解之缘,冼星海在1935 年5 月15 日的《致中共“鲁艺”支部的自传》中曾谈及其受教育经过:我受教育的地方有五处:1、在南洋新加坡;2、广州岭南大学;3、在北平;4、在上海;5、在法国巴黎。[2](P90)冼星海曾于岭南大学附中读书,毕业后入岭南大学读文科预科,期间担任过班长、岭南大学青年会村乡服务部村童委办、华侨学生会庶务、军乐队队长、青年会全会事业部音乐主任、岭南大学附中音乐助教员、暑期岭南大学华侨学校教员等,他的社团活动经历以音乐为主题,多次组织和参加岭南大学的音乐会及各种活动的音乐表演。[3]冼星海在这里所受的知识、思想教育以及音乐实践,对他一生的音乐事业与思想影响是不可忽视的。

一、冼星海在岭南大学的学习时间

冼星海何时进入岭南大学,现有研究成果中有三种说法:

“1918年说”:中国大陆1985年出版的《中国音乐辞典》介绍,冼星海于1918 年入广州岭南附中;1998 年出版的《音乐百科词典》的词条里提到冼星海1918 年入广州岭南大学附中;《人民日报》2005年9 月16 日第2 版国内要闻《人民音乐家冼星海》的介绍为:1918 年,他回国入岭南大学附中学习小提琴。

“1920年前后说”:孙幼兰的《冼星海在“岭南大学”与其他》一文中提到,冼星海于1920年前后回广州,是岭南大学招收的第一批华侨学生之一。《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》(1989年版)在词条解释中提到:1920年前后,冼星海作为优秀华侨学生被岭南大学招收到广州……秦启明在《冼星海年谱简编》(1905-1945)中所列:1919 年秋季,自佛山返回广州,考入岭南大学附中华侨学生特别班,1920年秋季升入岭南大学附中一九二八班,班名惺社。马可在《冼星海传》中提到冼星海是在1920年升入岭南大学附中的,在这之前他进入了不收学费的岭南大学基督教青年会所办的义学中学习。[4](P14—24)

“1921年说”:向延生在《冼星海与新加坡养正小学》一文中提到,冼星海是1919-1921年在新加坡养正学校求学,1921年林耀翔校长亲自选拔了养正学校的20名优秀学生一起回国,冼星海就在其中。另据岭南大学文学教授冼玉清在其文章《冼星海练字的故事》一文中回忆:1921年岭南大学教师林耀翔赴新加坡为岭南大学募集华侨学生宿舍建设资金,把新加坡养正中学的一批优秀学生带回岭南大学,冼星海是其中之一。

诸位学者与书刊的观点说明冼星海何时进入岭南大学这一不确之处,尚缺佐证材料加以证明。经查阅岭南学校印刷局刊的《岭南学校布告第二十一号名册》(1918-1919 年),这份名册中刊印了该校大学各级、大学预科、中学各级、高等小学各级、初等小学各级学生名单,未发现冼星海的名字。可惜未能找到1919—1920 年度和1920—1921 年度名册,无法考证冼星海进入岭南大学的确切时间。但据孙幼兰的《冼星海在“岭南大学”及其他》一文介绍:冼星海自1923年夏读完中学三年级后曾休学两年,至1925年秋才回岭南大学读预科。对此,民国十四年《岭南大学年鉴》的《本校学生所隶属之省县班级》也有记载:冼星海,番禺,预科;因此可确认1925年秋冼星海是岭南大学的预科生。当时岭南大学附中学制为四年,中学四年级亦即大学预科。如此推算,冼星海是在1920 年秋进入岭南大学附中读书的,于此前有无进入岭南大学华侨学校读书及时间尚需考证。岭南大学于1917 年设华侨学校,专为海外侨生入岭南大学设立。[5]

1925 年秋冼星海在岭南大学读预科,但始入学旋即去北京艺术专门学校音乐系学习,1926 年夏重返广州后再休学一年,1927年秋继续在岭南大学读预科,1928年秋再次离开岭南大学,关于此次离开的原因,他曾在1940年3月21日所写的《我学习音乐的经过》一文中提及:“我曾在国内学音乐好些年,在广州岭南大学教音乐的时候,感到国内学音乐的环境不方便,很想到法国去。同时,我奢想把我的音乐技巧学的很好,成功为一个‘国际的’音乐家。”[6](P39)显然,冼星海在这期间就产生了要进一步系统地、专业地学习西洋音乐的思想,萌发了要在音乐上走向世界, 成为世界级音乐家的理想。

二、汇融中西文化的岭南大学教育

岭南大学为外国人在广州首创的高校,校地关系带有中西融合特色。学校虽在初创期发展不顺利,1904 年由澳门复迁广州河南康乐村后经过扩充,至1917 年已设有大学、大学预科、附设中学、小学、华侨学校等,实行统一管制。考察岭南大学在经费、师资、课程体系设置等方面的中西融合特色,可了解冼星海在这里所受的教育情况。

(一)广泛的经费来源

经费是高校生存发展的关键,岭南大学不是由教会创办,也不由教会提供学校经费,学校经费来源国内外,主要有:外国政府、托管会、社会团体与个人捐款;国内政府、社会团体与个人捐款;海外华侨华人与校友捐助;学校经营收入与学杂费收入等。其中相对稳定且非常重要的经费来源是学杂费收入,个别年度的学杂费收入甚至占全校收入的半数以上。如1917年,岭南大学总收入为137500港元,学生缴费总计为77900 港元,占了总收入的56.7%。[7]1925 年冼星海读大学预科时学校的学杂费为:华侨学生大学预科学费:修金及补习费第一学期一百四十元,第二学期一百元,堂舍费第一学期二十五元,第二学期二十五元,膳费第一学期三十三元,第二学期三十三元,洗衣费第一学期六元,第二学期六元,学生会费第一学期三元,第二学期二元,衣服鞋袜费全年五十至七十元,纸笔书籍费全年二十至三十元,本人零用全年六十至八十元,每年总数五百零二元至五百五十二元。[8]由于岭南大学的学杂费标准相对于同期国内高校来说较高,因此外界有岭南大学为贵族学校之说。

学杂费昂贵并不影响岭南大学的招生,学校的严格管理方式使国内富商家庭和海外华侨乐于将子女送到这里学习,创校初期的1899-1900年学生人数仅为17人;1917—1918年学生人数为624人;1923—1924年学生人数为1097人。[9]每年招生人数呈上升趋势。

昂贵的学杂费使岭南大学的贫困学生求学存在困难,岭南大学允许学生半工半读,并于1927 年形成工读制度。半工半读“能给学生中学费不甚充足者补助,”[10]帮助贫困生顺利完成学业。出身贫寒的冼星海半工半读,做过打字员、音乐教员等,住在岭南大学收费低、筒陋的工读宿舍里。昂贵的学杂费是冼星海在岭南大学期间休学的主要原因,虽迫于生计两次休学,但他没有放弃学业和对音乐的追求,而是继续回到学校学习。

(二)中英文双语教育特色

考虑到学校的生源主要来自中国以及学生将来要在中国谋生,岭南大学实行中英文双语教育。课程设置为:小学开设课程有圣经、国文、算术、图画、音乐、手工、地理、历史等;中学开设课程有国文、英文、地理、历史、国语、圣经、数学、生理、图画、音乐、手工等;[11]大学预科课程表的安排为(每学期每周上堂一点钟为一学分):中文(十六学分)、英文(十六学分)、历史(十二学分)、化学生理(九学分)、宗教(八学分)、政治社会或教育(八学分)、经济(六学分)、心理(六学分)、哲学(六学分)。[12]华侨学校分中文、英文两部。可见,中英文是岭南大学课程体系中最重要的课程。

岭南大学创办初期就重视聘请中国教师担任中文教学任务,按照中国传统方法教授国学。1888年3月底学校新成立时,教职工队伍仅有3人:担任校长的哈巴、哈巴夫人,1名中国教员;第二年,教职工增加到5人,有2名中国秀才,负责教中文经典著作;[13](P6)1894年教职工共6人,有4名中国人;1898年广东文坛颇负盛名的清末举人钟荣光被聘请为岭南大学汉文总教习,自此钟荣光为岭南大学的发展建设不遗余力,奉献余生。钟荣光任汉文总教习后,曾于1900 年邀请以主张改革文言提倡白话而闻名的学者陈荣衰假期到岭南学堂国文讲习班讲课。岭南大学的中国教师一直占有较多的比例。

岭南大学还很重视学生课余的中文阅读,在图书馆馆藏书籍中,中文书籍总体较多。据1925 年统计:图书馆中文书籍43164册,西文书籍17863册,中文杂志319种,西文杂志430种;[14]1927—1928年新增书籍共75000 余册,其中中文书籍55480 册,西文书籍21600 册。[15]重视中文教育的举措造就了许多优秀学生,广东著名的女诗人冼玉清、中国民间文学大师钟敬文等皆出自岭南大学。

冼星海在岭南大学时期打下了较好的中文基础,在大学预科一年级时他学习了“国文(文学导论)”、“读书指导”这些中文课程。他对中国诗词的兴趣比较浓厚,曾求教于同学钟敬文,他喜欢中国诗词的原因是为了音乐:“一个学音乐的人,单做演奏者是不行的。他必须能够创作曲谱和歌词,要能够创作歌词,就必须深深懂得本国的诗歌。退一步说,要欣赏和理解别人的歌词,诗的修养也是必要的。”[16]他的词作“如梦令”(《春思》)发表于《南大思潮》创刊号;文言体《中国书学略谭》发表于社刊《惺社》;抒情短文《纪念曲的片段》发表于校刊《岭中》。这些作品说明岭南大学时期的冼星海已懂得了中国传统的诗词文化与音乐创作的关系,能够把乐队的表演及个人感想用流畅的文笔表达出来,这些是他日后成为音乐巨匠的重要基础。

中文教育虽在岭南大学占有一席之地,但该校的重点是英文教育,主要包括英语和以英语讲授的其他课程。岭南大学的初创者规定了学校办学宗旨:学校须具备获得英语知识为手段,广泛学习西方知识……就教育人才,从事牧师、教员、医生,以及其它人历程中之使命,用以传授西方科学、医学以及宗教。[17](P16—17)这一宗旨明确了英文教育在岭南大学教育事业中拥有优先和主要地位。在具体实践中,除了中国国文和中国历史,大多数的课程都是用英语讲授,学生在英语听、说能力等方面得到很多的锻炼机会。据《广州岭南大学文理科大学状况》(1923—1924学年度)统计:文理科大学各学科中学生至多而占钟点亦多者以英文、化学、商科、中文为最,历史、宗教、生理次之。[18]学生在英文学习中的时间分配排在首位。该校第三任华人校长陈序经曾回忆:“岭南的学生,即使各种学科的成绩都很差,但英语总有点根底。”[19](P40)岭南大学在英文教育方面的成就是明显的。

冼星海在岭南大学的英文学习方面已达到较好程度,从其发表在1931年12月20日出版的《南大青年》20 卷第5 期中的短篇小说译文《皇帝死了,皇帝万岁》(玛丽·柯勒律治著)来看,他已熟悉掌握英语语法和较好的阅读能力以及大量的英文词汇。冼星海初到法国时,主要靠用英语与人交流。直至后来在苏联时期,他的英文优势也很突出。左贞观先生在《星海在苏联之新探》一文中写到,冼星海正是因为会说英语,才与被称为“英国女人”的莱娅结识。

(三)西洋音乐文化教育与《南大青年》的音乐宣传

在岭南大学的课程体系设置中,音乐未列入必修课,但始终得到学校重视。岭南大学附小、附中每个年级和大学预科都设有音乐课。据民国十四年上学期教职员任务表安排记载:文理科大学及预科:陈辑五,歌曲;罗怀坚,中学二三年级音乐;罗怀坚,初中一二年级甲乙音乐;黄晚成,六年级甲乙、五年级音乐。[20]1927 年,岭南大学自国人收回自办后始有音乐系设置计划:“筹设美术音乐两院,均已有详细之计划。”[21]

虽然音乐系的设置由于经费紧张未能马上实现,但音乐选修课程的开设不断完善,尤其是文理学院开设的音乐科目更加丰富[22]:有男唱歌团、女唱歌团、圣诗团、音乐之欣赏、音乐史、初级和声学等。这些音乐选修课的内容以西洋音乐为主,要求学生具备音乐兴趣和一定的基础。如《音乐之欣赏》课的介绍:为增加一般学生音乐兴味而设。讲授音乐之要素,器乐与声乐之种种形式及派别,各种乐器之性质与用法,音乐作家之生平与作品,管弦乐队之组织及其音乐,讲授之外,復有认识音乐之实习,修此科者,应具音乐常理,惟不必具奏弄乐器之技能,第一年级学生亦可选读,每周三小时(三学点),一学期。《音乐史》课的介绍:由初期音乐,民间音乐,古典音乐,浪漫音乐,标题音乐,而至现代音乐,大音乐家之生平与作品,各国、各时代,与各派别音乐之代表著作,及其特质与精神,修此科者,应具音乐常识,惟不必具奏弄乐器之技能,第一年级学生亦可选读,每周三小时(三学点),一学期。《初级和声学》的介绍:为增加学习声乐或器乐之学生对于音乐结构法式之明瞭,并预备学生修习其他高级音乐科而设,修此科者,须能奏钢琴普通作品,或曾学习钢琴三四年,每周三小时(三学点),二学期。

岭南大学重视音乐文化的交流,分别于1922 年2 月14 日邀请日本的钢琴能手池讓[23]、1924 年3月22日邀请俄罗斯的钢琴演奏家到岭南大学表演。[24]通过音乐交流开拓了学生的音乐视野。

在西洋音乐氛围浓厚的岭南大学,冼星海为了学习西洋音乐竭尽全力,向校内懂西洋音乐的外籍教师请教。据马可的《冼星海传》记载:冼星海曾经受到一位谙熟西洋音乐、曾留学德国学习哲学获得博士学位的“B”博士的指教,获得许多音乐知识。在那里冼星海听到了许多闻所未闻的美妙作品,听他用单簧管吹过贝多芬的诙谐曲,用钢琴弹奏过巴哈的C 大调前奏曲。他宿舍的墙壁上贴着贝多芬的画像,一有时间就练习小提琴。在校外,冼星海自荐充任留美小提琴师邓炳奎在岭大收教私人学生的中间人,得以免费跟随学习小提琴;也曾经向来广州举行音乐会的几个菲律宾管弦乐队的乐师请教过。总之,不管是成本的书籍、报纸杂志上的一鳞半爪的音乐知识,他都不放过。他在岭南大学期间接触到的音乐教育理念、音乐作品、音乐教材、音乐师资以及各种西洋乐器,使他对西洋音乐产生了浓厚的兴趣和一定的认识,在管乐方面逐渐有了较高的声誉,被称为“南国萧手”。校内外师友把冼星海领入音乐之门,但难以教给他更多音乐知识,他的音乐学习缺乏系统性,他开始因不能进一步深造音乐而苦闷,这是他第一次离开广州到北京深造的原因。

岭南大学的刊物《南大青年》经常刊载音乐理论文章和各种歌曲。1923年6月17日刊载的《音乐的欣赏》一文,对音乐的地位、起源和音乐的分类都做了详尽的分析:“音乐和文学、美术占并行地位,音乐所以能千古垂基于今不朽,音乐乃人的生活的一部分;音乐是自然的音乐;音乐更可加增人的国家思想;音乐在历史上和个人的生命力占着偌大的位置,永不愧人们的欣赏了。”[25]此外,《南大青年》还刊载有各种歌曲,有国歌《中华国歌》;有校歌《岭南大学校歌》《香港分校校歌》;有运动歌《岭南凯旋歌》《红灰狮子》《勇猛红灰狮子》《了不得》等;还有《童子军歌》《醉者之歌》等。内容丰富多样,深受同学们的喜欢。尤其是《红灰狮子》、《勇猛红灰狮子》和《了不得》这几首运动歌曲,是岭南大学体育比赛时啦啦队最喜欢唱的助威歌曲,这几首歌把岭南大学的队伍比作威猛的狮子:“红灰狮子,勇猛真无比,了不得!了不得!红灰健儿了不得,斩将夺旗红灰健儿”[26](P135)

《南大青年》所宣传的“音乐更可加增人的国家思想”提高了岭南大学音乐教育的视野,各种歌曲实用的中文歌词与旋律,与西洋音乐构成了岭南大学独树一帜的音乐氛围,这些对冼星海后来“普遍的音乐观”的形成是有影响的。

三、以音乐为主题的学生社团活动

在岭南大学丰富多彩的学生社团生活中,音乐占有相当重要的位置。岭南大学青年会的经济、庶务、交际、美术、图书、音乐、视疾、童工、会所、祈祷、查经各部门经常组织学生参加各种活动,其中交际部、音乐部组织的活动中的音乐主题最为典型。交际部举办各种交际会:夏令馆交际会、赏月交际会、同工交际会、圣诞同乐会、欢迎新生交际会、欢迎新教友会。[27]在这些交际会中,常有钢琴独奏、扬琴独奏、演剧、演唱国歌、歌诗、洋萧独奏、合唱等音乐节目的表演。

音乐部的主要活动是举办音乐会,由音乐委办主理。音乐部举办的音乐会,节目丰富精彩,乐韵悠扬。这是1920年12月4日晚音乐会节目单:1、军乐(银乐队);2、钢琴合奏(张明珠、李惠卿女士);3、四音合唱(西教员);4、独唱(格礼博士);5、钢琴独奏(梁敬敦女公子);6、银管合奏(马文甲君、黄安福君);7、独唱(黄真汝女士);8、弦乐(弦乐队);9、二音合唱(葛佩里夫人、特嘉女士);10、乐器四音合奏(银乐队);11、四音合唱(本会歌诗班);12、军乐(银乐)队。[28]这些节目中展演的皆是西洋音乐,已具备较高的水平。

在上面的12个节目中,有4个节目由乐队表演。岭南大学的军乐队很有名气,成立于1916年,由教员葛理佩组建、皮鹿里执教,训练有20名队员。在1917年的《大观岭南学校》中刊登有一张珍贵的照片,是1916 年的军乐队合照,照片中有外籍教员1 名,18 名学生队员着装统一,每人手里都拿着一门乐器,有短笛、单簧管、圆号、大号、小号、萨克斯管、和大小鼓等十几种乐器。[29]此外,岭南大学还有弦乐队,队长居连活是美国人,对西乐极为娴熟,弦乐队队员有十余人,皆本校西教员及大学生。[30]这些乐队队员都受过正规训练,排练的节目有世界著名作曲家贝多芬、莫扎特、巴赫等的进行曲和轻音乐作品,表演水准很高,乐队经常在广州、香港、澳门、上海、南京、苏州、杭州各地开音乐会筹款,以添置乐器。

冼星海的社团活动经历以音乐为主题,他在附中读书和担任岭南大学青年会村乡服务部的村童委办时,负责康乐村、凤凰村等几间村童和工人的义学,并经常在周末去教导村童游戏、认字和唱歌。[31](P8)在休学及读大学预科期间,担任校内音乐活动的负责工作和岭南大学军乐队的队长和青年会全会事业部音乐主任。

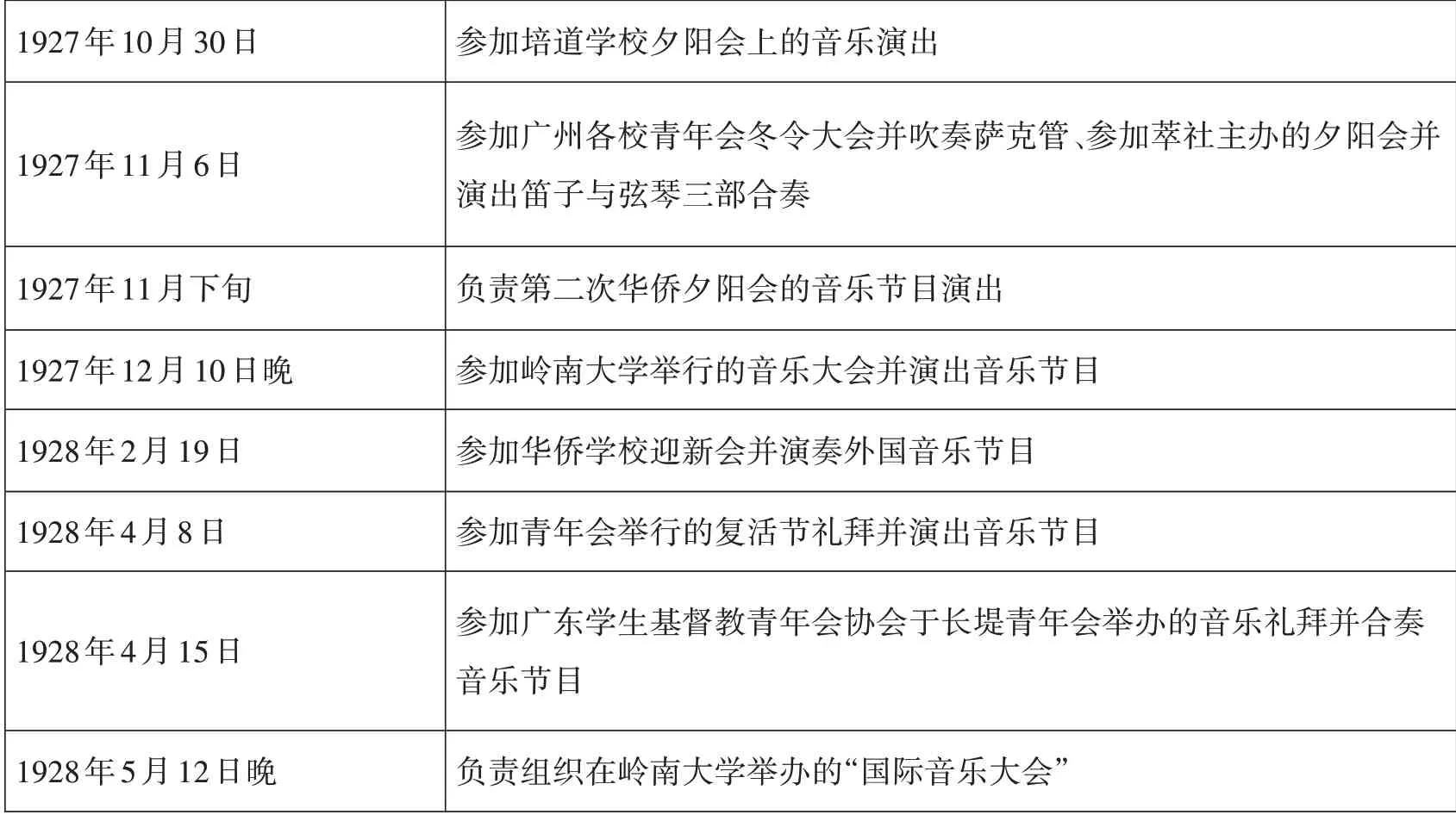

冼星海在岭南大学参加的音乐活动统计表[32]

冼星海在岭南大学期间的音乐活动实践,使他对西洋音乐、乐器的掌握达到一定的水平。1928年5 月12 日晚的“国际音乐大会”,是冼星海在岭南大学组织的最后一次音乐会,这场音乐会是岭南大学中西音乐交流的盛会,也是一场盛况空前的音乐会:“市内来宾应声而到者,竟达数百人,怀士堂座为之满,后至者几无容足地。”音乐会共二十多个节目,分为东方音乐、民歌、东方化之西乐、特别音乐等四大部分。从音乐会节目的安排上,作为组织者的冼星海已具备了对西洋音乐与东方音乐的了解与融合的音乐素养。

四、结语

岭南大学创建和发展于当时中国对外交流的中心——广州,作为中国第一所高校和较早的中西方文化融汇地,它用国际视野看西方、看中国,兴办教育、培养人才,它的办学特色引领着中国近现代高校发展的潮流,它的教育使命感、教育理念和方法,培养了大批栋梁人才,有冼星海、梁宗岱、廖承志、梁羽生、陈香梅等。在音乐教育方面,岭南大学是我国近代较早引进西洋音乐的学校之一,浓郁的音乐氛围、独树一帜的音乐不仅养成了冼星海在校表演之兴,也激励了冼星海离校赴法进修音乐之心。正如新加坡养正校友会副会长何乃强说:“以一个穷家孩子,终究成为一代音乐巨匠,冼星海的成功绝非偶然,他的成就给予我们很大的启示。除了本身的天赋潜能,加上坚强的意志和不屈不挠的精神外,很重要的还要有机会,要被人赏识栽培。要不是林校长(林耀翔)把他带去中国(岭南大学),继续和音乐接触,置身在一个如鱼得水的音乐环境里,恐怕以后就未必会诞生这位享誉世界的中国音乐大师。”冼星海在岭南大学期间接受的中国传统文化熏陶、西洋音乐和声、对位、曲式、指挥等基础理论的教育和西洋乐器的训练以及音乐实践活动的历练,是他一生的音乐事业与音乐思想的重要启蒙,是他放眼世界,远涉重洋、踏上法国巴黎求学之路,进一步系统地、专业地学习西洋音乐,最终成为一名在音乐作曲技法上融合中西、在音乐情感上反映人民的共同声音,表达人民共同的情感,“站在世界乐坛上的音乐天才”的重要起点。