从文学地理学视域看范仲淹知环庆对其文学创作产生的影响

2019-12-24邵郁

邵 郁

(天水师范学院 文学与文化传播学院,甘肃 天水741001)

“文学地理学是一门融合文学与地理学研究,以文学为本位,以文学空间研究为重点的新兴交叉学科或跨学科研究方法。”[1]近年来,应用这种研究方法从事古代文学的研究屡屡涌现出新的研究成果,扩大了古代文学研究的视角。

宋仁宗康定元年(1040)元昊反,范仲淹被召为天章阁待制,改陕西都转运使,与韩琦共同负责西北军事防务。其间,陇右延、庆、环等地的边塞风光、人文景致屡屡出现在范仲淹的诗、文、词当中,西北戍边经历一度成为了他文学创作的重心。在环、庆州遗留下来大量和范仲淹有关的碑刻等实物,诉说了范仲淹镇守环庆的功绩以及由此引发的文学关注。刘勰在《文心雕龙·物色》中说:“若乃山林皋壤,实文思之奥府,略语则阙,详说则繁。然屈平所以能洞监风骚之情者,抑亦江山之助乎!”[2]693这种从文学地理学的角度勘探文学创作的思路,在一定意义上,提供了研究范仲淹文学创作的独特视角。

一、范仲淹知环庆的功绩及其引发的文学关注

范仲淹介入边防军务时,是宋夏矛盾最为激烈的时期,他“修承平、永平等砦,稍招还流亡,定堡障,通斥候,城十二砦,于是羌汉之民,相踵归业。”[3]10270功业未定,就因宋降将高延德之信,被降任为“本曹员外郎、知耀州,徙庆州,迁左司郎中,为环庆路经略安抚、缘边招讨使。”他知任环庆之后,果断拆穿了元昊“阴诱属羌为助”的密谋,以诏书犒赏诸羌,阅其人马,另立条约,将羌人叛变消灭于萌芽状态。之后,他秘遣其子范纯祐与蕃将赵明据守战略要地马铺砦,秘密修筑大顺城。在敌人的心腹要地筑起了一道固若金汤的堡垒,为宋夏之间的休战做出了卓著的贡献。北宋著名理学家张载有感于此,于庆历二年撰《庆州大顺城记》,肯定范仲淹镇守环庆的功绩,从文学角度来看,不失为一篇士气高昂的颂赞佳作:

庆历二年某月某日,经略元帅范公仲淹,镇役总若干,建城于柔远寨东北四十里故大顺川,越某月某日,城成。汴人张载谨次其事,为之文以记其功。词曰:

兵久不用,文张武纵,天警我宋,羌蠢而动。恃地之疆,谓兵之众,傲侮中原,如抚而弄。天子曰:“嘻!是不可舍。养奸纵残,何以令下!”讲谟于朝,讲士于野,鍖刑斧诛,选付能者。皇皇范侯,开府于庆,北方之师,坐立以听。公曰:“彼羌,地武兵劲,我士未练,宜勿与竞。当避其疆,徐以计胜。吾视塞□,有田其中。贼骑未迹,卯横午纵。余欲连壁,以御其冲。保兵储粮,以俟其穷”。将吏掾曹,军师卒走。交口同辞,乐赞公命。月良日吉,将奋其旅。出卒于营,出器于府,出币于帑,出粮于庾。公曰:“戒哉!无败我举!汝砺汝戈,汝銎汝斧,汝干汝诛,汝勤汝与!”既戒既言,遂及城所,索木箕土,编绳奋杵。胡虏之来,百千其至,自朝及辰,众积我倍。公曰:“无譁!是亦何害!彼奸我乘,及我未备,势虽不敌,吾有以恃。”爰募疆弩,其众累百,依城而阵,以坚以格。戒曰:“谨之,无以力!去则勿追,往终我役。”贼之逼城,伤死无数,谟不我加,因溃而去。公曰:“可矣,我功汝全;无怠无遽,城之惟坚。”劳不累日,池陴以完,深矣如泉,高焉如山,百万雄师,莫可以前。公曰:“济矣,吾议其旋。”择士以守,择民而迁,书劳赏才,以饫以筵。图到而止,荐闻于天。天子曰:“嗟!我嘉汝贤。”锡号大顺,因名其川。于金于汤,保之万年。[4]17

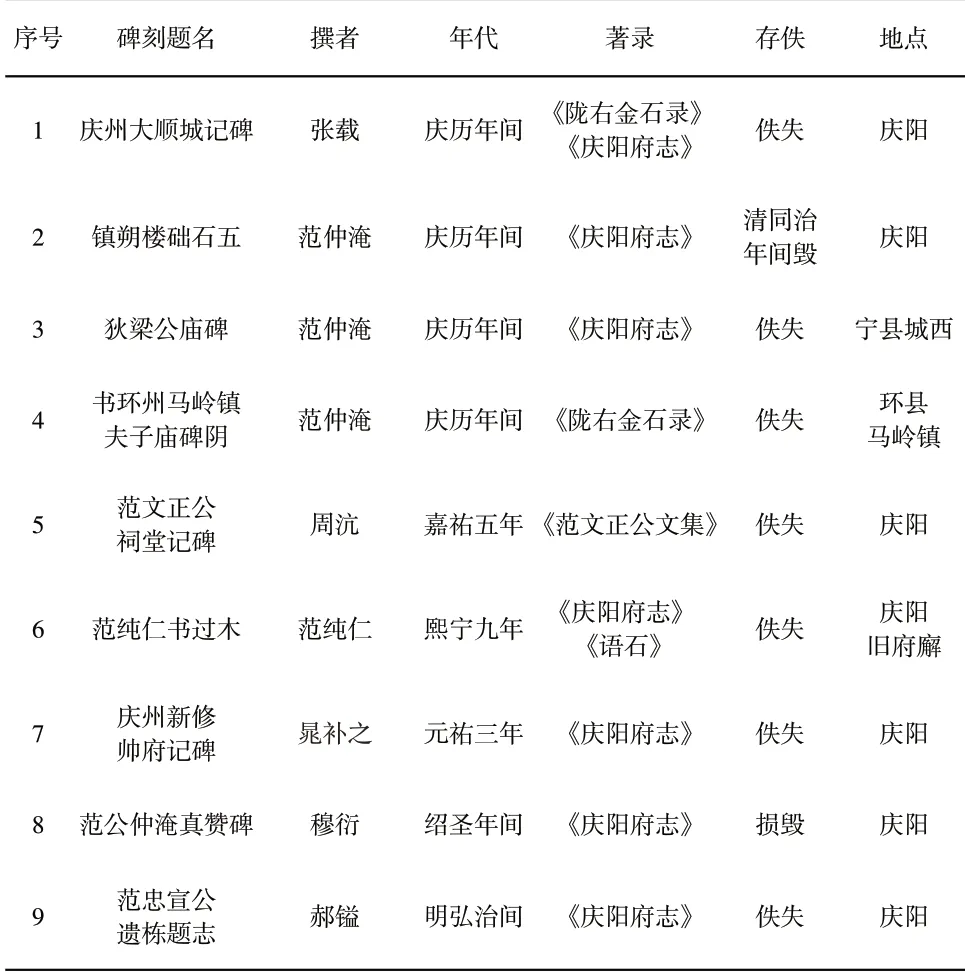

碑文使用了全知视角,以对话的形式,写天子重托范公镇守边防的事迹。四字一句,佳言惠行,不绝于耳。《宋史·范仲淹传》称:“大顺既城,而白豹、金汤皆不敢犯,环庆自此寇益少。”今天,隶属于陇右地区的环县、庆阳等地方遗留下来大量和范文正公有关的碑刻、牌匾、础石等金石遗存,清晰地印证了这段辉煌的历史。《宋史》本传载范仲淹:“为政尚忠厚,所至有恩,邠、庆二州之民与属羌,皆画像立生祠事之。及其卒也,羌酋数百人哭之如父,斋三日而去。”陇右环庆人民对范仲淹的纪念可从和他有关的金石碑志略知一二:

表1 与范仲淹有关的金石碑志

范仲淹知庆州期间,不仅为宋夏和战做出了辛苦卓绝的努力,令属羌、汉人民不断立祠怀念。碑文还记载,直到朝廷选派他的四子纯粹镇守环庆,庆州人民父老皆“闻公来,咸贺未至而其心已安之”。晁补之在《庆州新修帅府记》中这样记述:

上即位之元年,忧劳远人欲与之休息,诏边臣按兵自守毋生事。疆场有不如诏旨,务利者,罢斥之,先是文正范公与今右丞相父子帅庆皆有恩德,在庆人上方招延老成而丞相以给事中召,自庆且大用矣。朝廷既难其代而谋庆人之所安者,于是,朝散郎直龙图阁范公自京东转运使擢环庆路经略使知庆州。诏曰:“尔尚无忘尔父兄之功。”公拜稽首就道。且公尝使陕西摄帅事,庆人父老闻公来,咸贺未至而其心已安之;虽其宿将悍士以公家世声名惠泽于其所施设,素信于心,皆拱手待命,爰行而威,不试于时。朝廷方宽征役。民复田亩。岁屡登虏,芻牧相望。公戒边吏,姑谨备得牒者,劳遣之,使语其酋曰:‘尔无犯我,我不侵尔毫发。’虏不敢动,民既不见公有所为,而寇入稀。俞益安公政威而无事矣。[4]28

范纯粹镇守戍边,有着良好的家世声名,以致胡虏不敢轻有所动,边患减少,喜得人民爱戴。范仲淹曾谓诸子:“纯仁得其忠,纯礼得其静,纯粹得其略。”知子莫如父,一门三代,镇守边防,声名惠泽。正如穆衍在《范公仲淹真赞碑》中这样描述范公:

奕奕如神,俨俨如山;仁义道德,尽于颜间。

从我国民族体育发展来看,将其与旅游业态相结合尚处于起步阶段。虽然高端定制民族体育旅游发展市场目标明确,但是对于高端定制的发展要求较高,且不仅市场定位人群有限,而且在项目选择,旅游产品服务质量保证方面在均存在一定的问题。针对高端定制民族体育旅游发展中存在困难,希望能借助“互联网+”时代的到来而得到解决,让民族体育在时代洪流中大放异彩。

大忠皋夔,元勋方召。以赞中枢,以尊严庙。

佑我仁祖,格以皇天,是敬是虎,不倾不骞。

虽庆有祀,邦民或斯,庆山可夷,兹堂巍巍。

范公对于陇右方物的熟悉,对环庆人民的保护,以及镇守环庆的功绩,在这些碑文中得到了很好的见证。时人云:“军中有一韩,西夏闻之心骨寒。军中有一范,西夏闻之惊破胆。”就是对范公镇守西北功绩的高度概括。正如纪昀等在《四库全书总目提要》中评价道:“仲淹人品事业,卓绝一时,本不借文章以传,而贯通经术,明体达用,凡所论者,一一皆有本之言,固非虚饰。”[5]这段话非常准确地概括了范仲淹明经致用、保一方平安的卓著功勋及对其文学成就的高度肯定。

二、范仲淹知环庆对其文学创作产生的影响

(一)陇右质朴荒凉的异域风情,促进了范仲淹边塞主题作品的创作

《文心雕龙·明诗》:“人禀七情,应物斯感。感物吟志,莫非自然。”文学与自然是并生的,文学家感物吟志,多是受了地理环境的启发,也是一种对地理环境的表现。在中国古代文论中,与此相同的观点还有“神与物游”、“体物写志”、“睹物兴情”、“应物斯感”、“情以物兴”等等,无不说明代表地理意义上的自然对文学创作产生的影响。

范仲淹知环庆时期,兵戎不断,环庆特殊的地势地貌,原本是他用兵作战再也熟悉不过的环境,面对前有劲敌,后有部署,严阵以待的兵戎局势,他没有放弃作为文学家的胸怀,而是将身临其境的感受行诸笔端。今存词5 首,其中3 首,学者认为是表现边塞内容的,据王兆鹏先生考证《渔家傲》即作于庆历二年知环庆期间:“只有庆历二年秋最有可能。这一年,范仲淹戍边已有两年多,对边塞将士的艰苦有了更深更久的体验和了解,而且戍边的战略部署也初见成效,与边疆族民达成和解,颇受少数民族的爱戴和信任。”同年九月,因前方战败,元昊军大抵入侵渭州,范仲淹急令增援,而战后的环庆寨堡残损,成为了名副其实的“孤城”。在这种情形之下,范仲淹写出“四面边声连角起。千嶂里,长烟落日孤城闭”的千古佳句也就在情理之中。而更为切合实际的是,他所在的庆州,原本就是被群山所包围的一座孤城,“其东紧靠子午岭山脉,海拔在1500~1700米左右。它的西面是六盘山,北面是与西夏交界的横山和羊圈山,南面则是莽莽苍苍的秦岭。整个庆州东、西、北三面地势隆起,只有中南部较为低缓。”[6]对于陇上独特地理位置的查看和对敌兵随时可能的进攻,范仲淹除了采取必要的战略措施和攻防守备之外,通过文学,他将这种切身的感受诉之于词,使得后人身临其境,这种实景式的还原,实际上借用地理空间的形式,展开文学丰富层面的时间进程。”[6]王兆鹏先生通过考察认为:“当年西夏人从西北远眺东南关中腹地,有一种居高临下的地理优势。特别值得注意的是,这一带地貌是典型的黄土高原。由于千万年河床切割、雨水剥蚀,这里的山川、河谷、塬沟、峁梁、沟壑纵横交错。庆城县城坐落在马岭河谷狭长的平地上,地势比较低,四周耸立着成千上万的黄土塬。庆城县所在的河谷海拔在1100 米左右,周围的黄土塬海拔在1280~1320米左右。站在城中四望,周围黄土塬的相对高度都在150米以上,高处甚至超过200米,而且距离县城不过一二公里,近在咫尺。而宋代城墙的修筑标准通常为四丈,折算成今天的高度,也就10~11米左右,远远没有周边一百多米、两百米的黄土峁塬高。站在庆州城头,无法放眼远眺,所以范仲淹说“千嶂里,长烟落日孤城闭”,正是词人当时面对家国外敌难以诉说的痛楚,这种情景通过丰富的文学层面和时间进程永久地呈现在了世人面前,就如贺裳在《皱水轩词筌》中所说的:“范词如:‘长烟落日孤城闭’、‘羌管悠悠霜满地’、‘将军白发征夫泪’令‘绿树碧檐相掩映,无人知道外边寒’者听之,知边庭之苦如是,庶有所警触。”[7]1可见,范仲淹亲身经历了战争的严酷,深知边庭之苦,对环庆地形地貌的察看尤其细致,才能以如此沉郁悲婉的笔触描写边塞的荒寒和士卒征战的艰难。又如范仲淹《城大顺回道中作》诗云:“三月二十七,羌山始见花。将军了边事,春老未还家。”同样用写实和白描的手法记述陇上环庆的风光、时令和节气,但透视出的是春寒料峭的苦寒之地上难以还家的将士,这种无奈穿透了时间的隧道,仍让后来的读者感同身受。所以说,正是荒凉质朴的异地风情和难以结束的战事,增加了范仲淹边塞主题作品的创作,让他的作品呈现出一种别具一格的悲凉和豪放的气质。

所谓“国家不幸诗家幸,说着沧桑语便工”。[8]家国不幸往往叩击出诗人独特而敏感的火花。苏东坡被贬黄州的词作、韩愈贬谪潮州的诗歌,莫不是因为身世地域的巨大变迁,给他们的诗文注入了绽放异彩的契机。“从这些文学地理学的现象中可以考见文化基因的生成、传递和迁移,可以考见仕隐、晋黜与审美创造之间的历史悖谬性的文学通则。流放使作家在仕途受挫,心理失衡的时候,面对充满新鲜感、陌生感的自然景物、社会人群、风气习俗、以及更为艰苦寂寞、人情浇薄有时却能寻出几分淳朴厚道的生活环境,从而激发丰富的沧桑感受和诗文兴致,使流放文学成为古代文学的一道亮色。”[7]93范仲淹知延州、环、庆,虽然不是被贬经历,然而荒凉苦寒的边地景物加之虎视眈眈、随时突围进攻的戎狄军队,较贬谪生活则凶险百倍。据李焘《续资治通鉴长编》卷一二八的记载,范仲淹知延州,是因为朝廷派往延州的知州张存以自己不懂军事和父母年高为借口屡屡推脱不前,向陕西经略安抚副使范仲淹请求调任内迁,于是范仲淹上奏朝廷自请代张存知延州,以防备敌兵再犯。当时延州城外是西夏人控制的区域,原兵砦堡垒全都被破坏,城中人心惶惶,随时准备弃城逃走。正是在这种形势异常危急的情况下,范仲淹为防止边塞的沦陷,主动请求戍守边关。其强烈的使命感和担当精神于斯可见。在这种特殊的情况下,外有强敌,内有忧患,范仲淹镇守环庆创作了大量的诗、文、词,不得不说是“抑亦江山之助”!

在另一首词《苏幕遮》中,范仲淹借荒凉的秋天景色,成功地渲染出戍边将士们浓浓的思乡情。这首词作于他出任陕西四路宣抚使,主持防御西夏时期。许昂霄用“铁石心肠人,亦作此消魂语”评价此词,由中我们可以看出“中原人士写边塞诗,是以客人的身份;蒙古色目人士写边塞诗,是以主人的身份。这种主客位置变换,就改造了边塞诗的内质和情调。”[9]无怪乎王兆鹏先生认为:“‘塞下秋来风景异’的‘异’,不是‘奇异’的‘异’,而是‘差异’的‘异’。”范仲淹在这里不是赞叹塞下秋来风景的奇异壮美,而是慨叹边塞之地与他熟悉的江南内地差异之大。此时的江南,正秋高气爽,色彩斑斓,气候舒适宜人,诗人可乘兴赏秋,所谓“半雨黄花秋赏健,一江明月夜归迟”(《郡斋即事》)。可眼前这塞外,荒凉苦寒,连大雁都耐不住北方的寒冷,迫不及待地飞向南方了。

范仲淹知环庆期间,宋夏战争形势的分析、敌我双方利弊的斡旋、巡视途中的陇右景物等都成为他诗、文、词创作中的对象。撰于庆历二年春的《书环州马岭镇夫子庙碑阴》云:

庆历二年春正月,予领环庆之师,出按边部,过马岭镇。四望族落,皆镇之属羌。而戍城之中,有夫子庙貌。观其记石,乃故兵马监押殿直赠某官张公蕴之所建也。已而思之,昔咸平二年冬,契丹以举国之众,入高阳关,纵横大掠。南至于河,乘冰之坚,侵于淄齐,时河南州郡,未尝治城,且无战卒。四郊之民,驱戮向尽,城中大惧。公方为淄州兵马监押,与刺史议其事,刺史及官属州人,咸欲弃城奔于南山。公按剑作色曰:“奈何去城隍,委府库,大众一溃,更相剿夺,彼狄未至,吾民已残矣。刺史果出,我当杀以徇。”繇是众无敢动。公乃呼民登城,夙夜以守,数日狄退。而州人相贺曰:“向非张公英识独断,则我辈父母妻子鱼肉于人矣。”朝廷赏不及公,人咸嗟咨。公生二子,长曰揆。今为度支员外郎,直史馆,荆王府记室参军。次曰掞,今为秘书丞,通判京兆府事,并以文学节行,自树风采,缙绅先生称之。议者谓公有阴德于人,宜其有后焉。予幼居淄川郡,又与记室为同年生。稔闻公之事,及观马岭之迹,虽极塞穷垒,犹复立圣人之祠以尚风教,乃知张公信道有素,固能训子义方,昌历世而大其门,盖未可量也,岂止阴德之助哉?故书之。

这篇碑文是范仲淹镇守环庆期间巡视经过夫子庙的亲身所见。夫子庙位于“四望族落,皆镇之属羌”的“极塞穷垒”之地,令作者感到惊奇的是在契丹以举国之众,纵横大掠,四郊之民,驱戮向尽的危机关头,竟有不弃城、不弃民的侠义高士率民夙夜以守,令同为边塞守将的范仲淹身心俱服;在如此边塞之地有风行教化之庙宇令作者感到惊奇。从这两点可以看出,环庆路确是“北控胡羌,南藩关陕”的“要害”之地。从地理位置看,当时西夏与北宋的实际控制边界线,距离庆州城只有七十多里。环庆路所辖的华池、凤川,更与当时西夏人控制的金汤寨、白豹城接壤。从防御力量看,一旦庆州失守,西北防线将全面溃败,西夏兵便可长驱直入而南侵中原。在如此重要的防守之地,难怪作者的诗文都离不开环庆特殊的地域地理因素,他同一时期写下的《送河东提刑张太博》《依韵答提刑张太博尝新酝》《依韵答贾黯监巫贺雨》《请城细腰葫芦峡奏》《攻守议》《再论攻守议》《答赵元昊书》《城大顺回道中作》《劝农》等诗文,为我们从文学地理学角度查看范仲淹的文学实绩提供了依据。范仲淹镇守环庆,不仅是他戎旅生涯的重要时期,同时也是他文学创作的丰沛期。

世间万事莫不是在特定的时空中产生和形成的,镇守环庆的戎旅生涯和环庆特殊的地理因素对他的文学创作起到了积极地推动作用。

(二)陇右尚武重义的地缘因素,促成了范文意气骏爽、质文相兼的艺术气质

“以地理作为厚重的依托,自然地理与人文地理等种种元素,自觉与不自觉地置入作家的意识深处,形成体内的最小信息单元和最小信息链路,同时作家对自然世界的观察以及由此形成的审美观等,通过艺术作品得以完整的展现与艺术的传达。”[10]范仲淹于天圣三年上《奏上时务书》时提出:“国之文章,应于风化;风化厚薄,见乎文章。”“故圣人之理天下也,文弊必救之以质,质弊必救之以文,质弊而不救,则晦而不彰;文弊而不救,时华而将落。”可以看出,范仲淹是将文章的功用提高到了“经国之大业,不朽之盛事”的高度,“观虞夏之书,足以明帝王之道,览南朝之文,足以知衰靡风化”。他的文学主张是变革骈文,使用古文,并提出了“质文相救”的文学主张,立意在追求文章形式与内容的统一。这种文学主张的形成是和北宋所处的独特的政治局势和地缘处境相关的。有宋一代,北方为夷族所侵占,家国不宁,文学必须有补于时。长期戍边的经历,必然影响范仲淹文学的气质和风格,使其更多地从创作的角度来实践“文质相救”的文学主张。

《文心雕龙·风骨》云:“《诗》总六义,风冠其首;斯乃化感之本源,志气之符契也。是以怊怅述情,必始乎风;沉吟铺辞,莫先于骨。故辞之待骨,如体之树骸;情之含风,犹形之包气。结言端直,则文骨成焉;意气骏爽,则文风清焉。”在《唐异诗序》中他认为:“意必以淳,语必以真。乐则歌之,忧则怀之。无虚美,无苟怨。隠居求志,多优游之咏;天下有道,无愤惋之作。骚雅之际,此无愧焉。览之者有以知诗道之艰,国风之正也。”[11]他所主张的文学要追求“意淳语真”的诗歌美学,在一定意义上是受“国风之正”的直接影响。范仲淹的文学创作虽不甚富,但文、诗、词皆有传世之作,其主要特点是内容切于实际,多能“主乎归谏,主乎劝诫”;感情激昂真切,既能“顾其分”,又能“观其时”;清雄悲壮,意气骏爽是范仲淹文学作品的一个重要风格。这种文学特色的形成,是和陇右尚武重义的地缘因素分不开的。

《史记·六国年表序》曰:“夫作事者必于东南,收功实者常于西北。”[12]686司马迁从地缘文化的角度肯定了西北地理位置的重要性。历史上,位于西北的陇右便是兵家必争之地,秦穆公称霸西戎后,便将陇西、岷县、临洮等地纳入秦国版图。汉武帝断匈奴右臂,始置“河西四郡”。帝国的强大在一定程度上威胁了戎狄的入侵,然而,一旦国乱,戎狄便乘虚而入。十六国时期,陇右即陷入了“五凉更替”“前秦裂变”的重大混战局面。“安史之乱”后陇右一度被吐蕃攻陷。大顺元年(890年),归义军内乱,辖地缩小。敦煌本地张氏与曹氏节度使先后奉称甘州回鹘可汗为父,埋下了宋夏战争的隐患。纵观历史,陇右因其独特的地理位置,一直是汉人和戎狄的必争之地。在这片土地上流淌的就是尚武不屈的气骨,“兵凶战危,人情多惮而不肯前。独秦俗乐于战斗,视若日用寻常之事。《小戎》,妇人诗也,而矜言其甲兵之盛,若津津有味者,则男子可知也。”[13]429历史上,以陇右开国的秦帝国,就是以威猛黩武而取胜,这种强烈的地缘文化在《诗经·秦风》中多有表现。马瑞晨《毛诗传笺通释》:“秦以力战开国,其以力服人者猛,故其功成而速……是故秦诗《车邻》《驷驖》《小戎》诸篇,君臣相耀以武事。”[14]361崇尚武力的地缘因素,必然对范仲淹的文学创作起到一定的影响。

“一个文学家迁徙流动到一个新的地方,自然会在一定程度上受到新的地理环境的影响,自然会对新的所见、所闻、所感作出自己的理解,判断或是反应,并把这一切表现在自己的作品当中。”[15]26宝元元年(1038)范仲淹赴润州,过狄仁杰庙,对狄公敬服不已,为之立碑作《唐狄梁公之碑》,后人称之“狄祠范碑”。碑文以四个问句发端,紧接着回应“岩岩乎克当其任者,梁公之伟欤”,将梁公狄仁杰的功勋上升到了安宁家国的高度。碑文云:

天地闭,孰将辟焉?日月蚀,孰将廓焉?大厦仆,孰将起焉?神器坠,孰将举焉?岩岩乎克当其任者,梁公之伟欤。公讳仁杰,字沐英,太原人也。祖宗高烈,本传在焉。公为子极于孝,为臣极于忠。忠孝之外,揭如日月者,敢口歌于庙中。公尝赴并州掾,过太行山,及瞻河阳,见白云孤飞,曰:“吾亲舍其下。”久而不能去,左右为之感动。诗有陟屺,伤君子于役,弗忘其亲之深。吁,嗟乎!孝之至也,忠之所由生乎。尝以同府椽当使绝域,其母老疾。公谓之曰:“奈何重太夫人万里之忧。”诸长史府请代行,时长史司马方睚眦不协,感公之义,欢如平生。吁,嗟乎!与人交而先其忧,况君臣之际乎!公为人理寺丞,决诸道滞狱万七千人,天下暇其平。武卫将军权善才,坐伐昭陵柏,高宗命戮之。公抗奏不却,上怒曰:“千彼致我不孝。”左右策公令出,公前曰:“陛下一树而杀一将军,张释之所谓假有盗长陵一抔土,则将何法以加之,臣岂敢奉诏陷陛下于不道?”帝意解,善才得恕死。吁,嗟乎!执法之官患在少恩,公独爱君以仁,何所存之远乎。

……

宋资政殿学士、尚书,户部侍郎、汝南文正公范仲淹撰。

全文文气斐然,一股浩然正气冲荡其中,连用十个“吁,嗟乎!”从“孝友、仁慈、正直、爱民、断狱、刚正、保民、定边、立嗣、选相”十个角度肯定了梁公至孝、至忠的卓著功勋。发出了“呜呼!武暴如火,李寒如灰,何心不随,何力可回。我公哀伤。拯天之亡。逆长风而孤骞,溯大川以独航。全可革,公不可革,孰为乎?刚地可动,公不可动,孰为乎?方一朝感通,群阴披攘。天子既臣而皇,天下既周而唐。七世发灵,万年垂光。噫!非天下至诚,其孰能当”的感慨,达到了辞情并茂的艺术审美效果。范仲淹在《依韵酬吴安道学士见寄》中云:“圣相贤君正弥纶,谏诤臣微敢徇身。”“岂辞云水三千里,犹济疮痍十万民。”正是这种浩然正气和为民请命的真挚情感,让范仲淹看到狄公以天下苍生为念的崇高思想,使其油然而生敬意。“自古孝门出忠臣,从来忧乐系国家。”个人气质不同,文气各异,文学风格就表现为千姿百态,范仲淹“居庙堂之上则忧其民,处江湖之远则忧其君”的爱国忠君情怀和狄仁杰说服武周,传位大唐,开辟开元盛世的勋功伟业,恰恰是狄事范文,珠联璧合,交相生辉。韩愈所谓“气盛则言之短长与声之高下皆宜”,范文气盛者行文字里行间,就有一种驾驭语言文字的能力。情动于中,不得不发,一气贯注,势如破竹。范仲淹在《唐异诗序》中论述,“喜焉如春,悲焉如秋,徘徊如云,峥嵘如山,高乎如日星,远乎如神仙,森如武库,锵如乐府,羽翰乎教化之声,献酬乎仁义之醇,上以德于君,下以风于民。”他充分地认识到情感是文学创作的动力,艺术真实源于生活真实。带着这种艺术真实和对梁公的异代膜拜,使其文章意气骏爽,大气磅礴。

范公诗赋文论,独具慧眼,文备众体,立意超凡,名篇佳作,传诵遐迩。不得不说,这种文质兼备的艺术气质的濡染必然和他陲驻陇右方土有着一定的联系。