文化传播学视野下的中国志怪文化与文化产业创新*

2019-12-24李季刚

李季刚

(西南政法大学 经济法学院,重庆 401120)

党的十九大明确提出,要大力推动我国文化事业和文化产业的发展,坚持百花齐放、百家争鸣,坚持创造性转化、创新性发展,不断铸就中华文化新辉煌。[1]文化产业的跨越式发展,需要不断创新。极具中华民族色彩,富有艺术生命力的中国传统志怪文化就是极具潜力的“富矿”选项。作为艺术形象和文化符号的“怪”,广泛存在于中国本土的戏剧、绘本、小说等文学和艺术作品中,代表着除人类和神以外存在于天地间的超自然生命形象,其文化成分包含了古代巫文化中的方志、图腾、物象崇拜等内容,也包含民俗文化中的艺术创作、民间信仰及历史碎片化再创作的内容。[2]中国志怪文化从古至今都是中国传统文化的重要组成部分,也是东方文明与东方文化研究中不可绕开的重要内容。

一、作为文化产业创新发力点的中国志怪文化

(一)中国传统志怪文化的“墙外香”与“全球热”

近年来,全球范围内掀起了“妖怪文化热”。无论是自2016年异军突起并在欧美文化市场引发消费爆点的AR手机游戏《口袋妖怪GO!》,还是2016年9月登陆App Store后每月流水上亿元的《阴阳师》,再到近年自日本引进且受广泛关注的图书,如鸟山石燕的《百鬼夜行图》、水木茂的《妖怪大全》,及2018年获得台湾电影金马奖三项提名的《妖猫传》电影……这些大放异彩的文化产品都有一个共同的特点:其素材或原著均源自日本妖怪文化。

然而,据日本哲学家、妖怪学首倡者井上圆了的统计,日本妖怪中有七成来自中国。[3]从鸟山石燕的《百鬼夜行图》到水木茂的《妖怪大全》,都可发现大量的中国妖怪:最著名的女妖玉藻前就脱胎于中国志怪传说中的九尾狐妖妲己;常常在日本文学出现、近来在手游《阴阳师》中大受欢迎的“姑获鸟”,最早出自郭璞的《玄中记》;日本著名妖怪“天狗”来自中国《山海经》中的犬怪,传到日本后,渐渐和佛教中的天魔、神教中的山神等结合起来,融合成现代的形象;再如河童,本是中国民间传说中的鬼怪“水虎”,在《本草纲目》中生活于湖北河流中……[4]

中国传统志怪文化何以在日本生根发芽,开花结果?

应该说,这样的“墙外香”现象与志怪文化在中国本土系统性研究的匮乏与理论研究的边缘化不无关联。作为中国传统志怪文化“海外遗珠”的日本妖怪文化自唐朝传入以来,在数代日本人的梳理和丰富下逐步具备了较强的系统性,甚至成了一门专门的学问“妖怪学”。[5]5唐朝是中日交流的重要朝代,诸如《妖猫传》等众多中日志怪文化作品的创作背景皆为唐朝,这也被认为是中国志怪文化传入日本的重要开端。中国志怪文化代表典籍《山海经》《淮南子》《酉阳杂俎》等也是自唐朝流入日本。自此,中国志怪文化便扎根于日本,并与当地百姓的生活交融,逐渐演变为一种民俗文化的姿态。[6]

对于日本妖怪文化的保存、发展及产业化研发而言,日本本土研究者对于志怪文化的理论研究贡献卓越。早在江户时代,以鸟山石燕为代表的妖怪绘师便开始尝试将妖怪形象化,并逐渐形成了一种重要的美学传统。《百鬼夜行图》等妖怪绘卷记载和描绘了数百种妖怪形象,这些经典画像为志怪文化在日本的产业化发展奠定了重要基础。到19世纪末,日本著名哲学家井上圆了开创了“妖怪学”这一研究领域,先后出版了《妖怪学讲义》等13部与妖怪相关的著作。其著作深入考察了不同的妖怪,以“释清迷信”为立场对实际存在的“真怪”和因误认、恐惧而生的“假怪”来分类,系统地以妖怪为对象展开了理论研究。此后,日本民俗学家柳田国男以及“妖怪博士”小松和彦等人从民俗学视角对“妖怪”展开了大量的理论研究,小松以文化人类学的方法分析了鬼、妖怪、异人、诅咒等,为志怪文化研究奠定了重要的理论基础。[7]

反观中国志怪文化的相关研究,体现出研究起步晚、系统性不足、本土资源研究不足等特点。20世纪初,蔡元培所译的井上圆了《妖怪学讲义录》由商务印书馆印行,标志着中国志怪文化研究的起步,井上圆了的妖怪学作为“打破迷信”的有力工具被介绍到国内。江绍原在井上圆了的影响下,开创了“迷信学”。继井上圆了之后,周作人、鲁迅在柳田国男的民俗学影响下从民俗学、文学的视角对中国及日本的妖怪展开过研究。[5]1221世纪初,中国传统志怪文化研究才再次受到国内学者关注。现有研究主要表现出两个特点:首先,研究视角较为单一,主要延续民俗学的视角对具体志怪文化作品进行研究。较为典型的有:以《山海经》为具体样本探析其与战国时期造神运动的关联性[8],以唐代志怪小说《庐江民》为样本探析唐朝祆教仪式的民俗文化[9],以魏晋南北朝伐树故事为样本探究伐树志怪的民俗文化渊源[10],等等。其次,理论研究与当前文化产业实践结合不够,研究重点主要集中在叙事技法等文学理论的探讨上。较为典型的有:以魏晋南北朝志怪小说为分析样本,探究其文本的空间叙事结构与功能[11];以《梅雨之夕》与《搜神记》《搜神后记》为比较样本探讨现代志怪小说创作革新[12];等等。总的来说,中国传统志怪文化研究主要延续了文学、民俗学、史学的视角,这对于志怪文化的理论深入有着十分重要的意义。但如何使上述理论研究服务于中国文化产业的创新式发展,如何将理论与产业实践有机结合,文化传播学的研究视角与文化产业发展的视角恰可弥补上述空白,为中国志怪文化的产业化发展助力。

(二)中国传统志怪文化的传播学价值

目前中国志怪文化的系统化研究与产业化研究与邻国相比均存在一定的差距。由于志怪文化在日本已经具有了一定的研究基础,并借由产业化发展赢得了较大的受众基础,这恰恰给中国志怪文化的产业化发展提供了“后发性”的发展机遇。在受众审美和文化市场成型的当下,相比于西方同类型文化产品话语体系的陌生性与异域性,作为“同源”文化和“母体”文化的中国传统志怪文化,这种“后发性”优势可以理解为一种特殊的传播学优势,这正是中国传统志怪文化在日本等亚洲国家中巨大的产业化发展潜力,是“讲好中国故事”,加强中国文化海外传播力的有利条件。基于“文化内容的非排斥性—文化内容创新的可实现性—文化内容创新的被关注可能性”的逻辑分析框架,笔者认为中国传统志怪文化相较于日韩等亚洲国家至少具有以下传播优势:

1.文化维模效应的相对豁免:文化资源的同源性优势

中国传统志怪文化在日本为代表的东北亚国家中,其文化传播过程具有“维模排斥”的相对豁免,本质上不会受到以日本妖怪文化为代表的“同源性”文化排斥。实际上,并非来自中国传统文化的文化元素都具备以上特质,历史上东北亚国家也并非全盘吸收中国文化,而是选择性地吸收了有利于自身发展的内容。[13]但中国传统志怪文化具有的弱政治性、非强权性、强烈民间性的文化特质,特别是文化资源的同源性优势,使它具备了文化维模效应的相对豁免可能。

维模功能是一个社会文化的基本功能,它使得一个社会所在文化圈对外来文化发挥选择作用和自我保护作用。[14]作为本土文化的“守夜人”,多数情况下,文化的国际化传播会受到维模功能的拒绝和排斥,维模功能又被称为“一个国家的文化警察”,对外来文化总是怀有警惕之心。文化传播内容受到文化维模效应的消极影响有多大,是中国传统文化“出海”所必须考量的维度。文化资源同源性带来的维模效应的相对豁免,使得中国传统志怪文化在产业化发展和海外传播方面具备了“传播内容的非排斥性”特点,为文化传播和文化创新提供了基础性条件。

2.文化增殖的可能性:文化资源的母体性优势

中国传统志怪文化的文化传播其实质是文化的再生产创新,也是文化增殖的有益实践,而基于母体资源的再度开发,使其独具更多维度的创新可能性。

从文化传播学的视角看,文化增殖是文化在质与量上的膨胀或放大,是文化的原有价值或意义在传播过程中生成新的价值和意义的现象。[15]中国传统志怪文化的母体性资源优势使得其与“文化增殖的可能性”产生了有机联结。中国丰富的典籍资源、多样化的口述作品以及独具地方特色的民间资源是这种“文化资源母体性优势”的重要表现。这些文化的本土资源为志怪文化研究提供了语言和第一手文献研究的便利;母体资源的大体量与多元化内核,同时又为文化产品的研发带来了研究样本与研究视角的多样化优势。应当说,建立在充分利用母体性资源优势基础上的中国传统志怪文化,在新时代仍旧具备“文化增殖”的活力。它的产业化发展具有传播内容创新的可实现特征,是中国传统文化价值的再开发与再发展,同时这种文化增殖现象也是中国传统文化海外传播力建设与提升的重要标志。

3.文化融合的可实现性:资源优势的产业化实现

文化融合指两种不同的文化在接触交往中,彼此借鉴吸收,交融形成新文化的过程。而文化的传播则是促成文化融合的重要机制。[16]基于文化资源同源性优势获取的维模效应的相对豁免,并在此基础上由母体性资源优势为内容创新提供保障,这使中国志怪文化产品在邻国得到受众接受和关注的同时,也为文化融合的可实现性提供了条件。良性的跨文化传播有利于在尊重民族文化多样性的基础上构建文化共同体,而文化融合即为跨文化传播良性运转的标志。这方面中国传统志怪文化具有巨大的潜能,具备在产业化开发过程中促成文化融合的有利条件。

(三)讲述中国故事、具有中国美学内核与中国价值的中国志怪文化

志怪文化作为民俗学范畴的文化形式,可以广泛运用于电影、电视剧、动漫、数位游戏等文化产品中。正是由于上述资源性优势,通过对传统志怪“故事支线”的合理扩写,对人物角色的个性化解读,对讲述视角的创新化编排,对角色与角色群合理化的“羁绊”塑造等产业化开发,这些传统的中国故事能够重新活跃在文化产品中,这种根植于原文化基础上的内容创新因此具备了可实现性。

新时代背景下的中国志怪文化产品的创作与生产,必须坚持摆脱迷信糟粕的基本立场,需要在不断丰富中华文化内核,寻求创新的过程中完成其艺术品格的蜕变。应当说,新时代的中国志怪文化及其产品应致力于传播中华传统文化中的中国美学内核、中国价值,以中国故事为依托,传播属于中国话语体系的美与善、忠义精神与家国情怀等价值观。

二、志怪文化在文化产业创新中的现实考察与比较研究

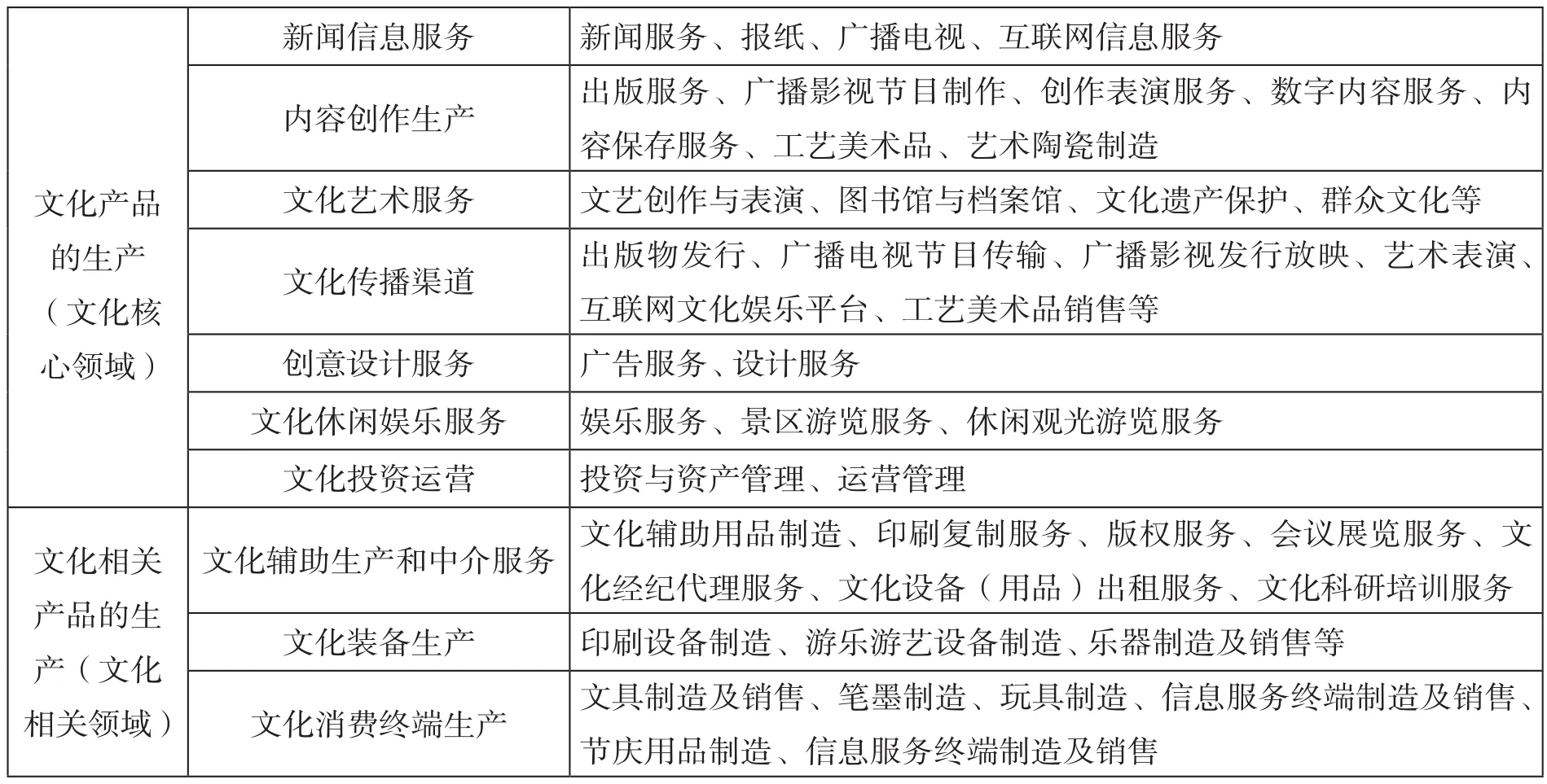

产品如何选?故事如何讲?海外传播怎么做?志怪文化产业化发展较早的邻国研发经验值得参考。每个国家对文化产业的定义与分类都不同,日本的文化产业统称为娱乐观光业,主要包括电影、音乐、游戏软件、观光旅游和艺术设计。[17]而最新修订的《文化及相关产业分类(2018)》对中国的文化产业进行了两大领域、十个大类的划分(见表1)。a参见国家统计局:国统字〔2018〕43号《文化及相关产业分类(2018)》。

表1:文化及相关产业分类信息表

可见,中国最新的文化产业分类涵盖了日本娱乐观光业的所有领域。志怪文化属于视觉文化,不仅与“内容创作生产”大类下的图书出版、音像制品出版、影视节目制作、动漫游戏数字内容服务等具有极大关联,还极有可能与文化相关领域产生联动,以衍生品的形式继续创造价值。特别是在玩具制造、文具制造及销售、游乐游艺设备制造等小类中,它具有极强的商业研发潜能。应当说,作为内容产品内核的志怪文化完全有潜能参与到文化产业全部大类的生产和经营中。基于上述思路,鉴于广播影视制作、游戏数字内容服务、文化休闲旅游服务在整个文化产业中的重要产值,同时它们又是文化核心领域中最易与志怪文化产生交互,发挥较大受众影响力的领域,下文将重点分析中日两国在电影、游戏软件、观光旅游三个领域对志怪文化的研究及开发,以期为增强中国故事的海外传播力提供新的思路,为其产业化发展带来启示。

(一)志怪文化在两国电影产业中的表现

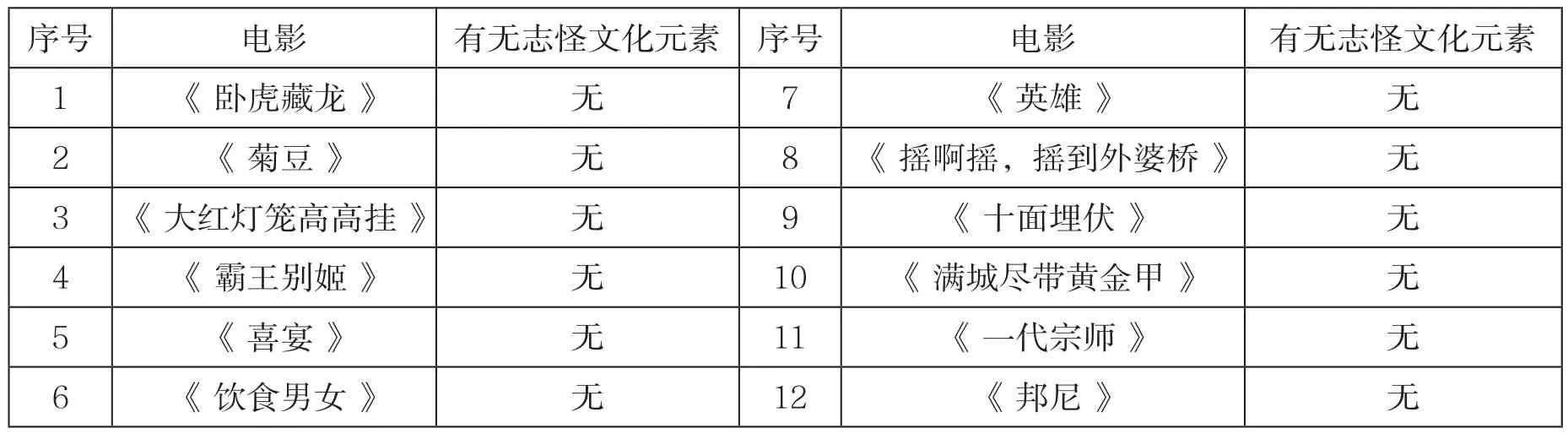

首先,中日两国的电影历来都有许多与志怪文化有关的作品涌现,但其票房表现及影响力却不尽相同。通过对历届奥斯卡金像奖两国获奖与提名电影中与志怪文化有关的电影比例的考察,可以反映与志怪文化有关的电影在国际电影界的认可度与影响力。可以发现,日本获奥斯卡金像奖或提名的电影中志怪文化元素屡见不鲜,其中《辉夜姬物语》《千与千寻》《怪谈》《哈尔的移动城堡》等均与志怪文化有较直接的关联。曾获奥斯卡金像奖或提名的中国电影中,至今没有一部与志怪文化相关(见表2),目前中国对志怪文化的电影创作仍有极大的发展空间,传统志怪题材的可挖掘资源仍然十分丰富。

表2:历届获奥斯卡奖或提名的中国电影(部分)a 目前在缺乏官方统计数据的情况下,由于制片方、导演、投资方国籍及是否为合拍片等情况较为复杂,存在不同的标准与统计方法,对于曾获奥斯卡提名的中国电影的数量认定没有达成较为统一的认定标准,因此表2中笔者仅摘取了各种统计表中相对重合的部分,作为不完全统计的列举。

其次,志怪文化相关的电影在两国的影响力与美誉度也不同。2017年两国的电影票房数据提供了一个较为客观的视角。从表3可以看出,2017年日本本土电影票房TOP 10的榜单中,有为数不少的作品与志怪文化紧密相关,其中最典型的有《精灵宝可梦剧场版:就决定是你了!》《银魂》和《妖怪手表:飞天巨鲸与两个世界的大冒险喵!》。此外,值得一提的是日本志怪文化集大成者——2001年的电影《千与千寻》目前仍然是日本本土电影难以撼动的票房神话。反观中国的电影创作与电影市场可以看出,2017年中国内地电影票房TOP 10中,只有脱胎于《西游记》的《西游伏妖篇》与《悟空传》与中国传统志怪文化有关。可见从与志怪文化有关的影响力与美誉度看,中国电影对于志怪文化的创作与演绎具有巨大的可提升空间。

表3:2017年中国两国的本土电影票房情况统计表[18—19]

(二)志怪文化在两国游戏产业中的表现

日本的游戏业与志怪文化的关联十分紧密,许多与志怪文化相关的游戏作品广受海内外好评。其中,最近热销的《妖怪手表》和《口袋妖怪 GO》具有代表性。《妖怪手表》是一款风靡日本的游戏,不仅在杂志上连载了漫画,2014年1月起更将其制作成动画在电视台播出,还推出了几部《妖怪手表》动漫电影,游戏角色大多源自志怪题材的民间传说。而一经发售便风靡全球的《口袋妖怪GO》是由任天堂、Pokémon公司和谷歌的Niantic Labs公司联合制作开发的现实增强(AR)宠物养成对战类RPG手游,这款游戏仅用了半年便揽入68亿元的收入。[20]

据中国音数协游戏工委(GPC)、伽马数据(CNG)联合发布的《2018年中国游戏产业报告》显示,2018年收入名列冠亚军的中国移动游戏产品为《王者荣耀》和《梦幻西游》。这两款游戏均含有志怪文化元素,分别以中国广为人知的古典小说《封神榜》《西游记》为创作蓝本。排名前十的游戏产品中,还有《我叫MT4》《倩女幽魂》《大话西游》和《阴阳师》四款游戏产品,均与中国志怪文化联系密切。

从全球市场看,众多手游产品与志怪文化的联系也异常紧密。2019年1月17日行业内领先的手游数据公司App Annie发布了最新《2019 年移动市场报告》(The State of Mobile 2019)。报告显示,2018年度全球手游收入榜(iOS与Google Play综合用户支出排名,不包括中国安卓数据)前十名为:《F/GO》《王者荣耀》《怪物弹珠》《糖果传奇》《天堂M》《梦幻西游》《Pokémon Go》《龙珠Z:激战》《部落冲突》和《皇室战争》。[21]可以看到,上文提及的两款中国志怪文化相关的游戏产品在全球市场收入榜中均取得了不俗的成绩。中国以志怪文化为内容的游戏在全球市场上也拥有着众多的受众,目前已经具备与亚洲邻国一较高下的实力,中国相关企业在志怪题材的游戏研发上仍有无限的潜能。

(三)志怪文化在两国观光旅游产业中的表现

日本的观光旅游业中很早就融入了志怪文化,例如日本大分县的地狱温泉、静冈县的恶魔之家等,其中以鸟取县境港市最具特色。鸟取县境港市是水木茂的出生地,水木茂是日本鬼怪漫画第一人、怪谈系题材的元祖,是经典漫画《鬼太郎》的原作者,境港市也因此漫画衍生出有趣的志怪文化。这里的“水木茂道路”上展示着“老鼠男”和“眼珠大叔”等120多尊根据水木茂作品设计的妖怪铜像,与妖怪神社、鬼太郎妖怪仓库、妖怪食品研究所、妖怪乐园等一起营造出神秘、有趣的氛围。[22]因妖怪文化而带动的旅游业,已成为境港市的重要经济支柱。

中国台湾也有一座“妖怪村”,原型就是日本鸟取县。“妖怪村”原本只是台湾南投县溪头一个山林小村,2009年当地以“妖怪村”为创意打造了一个商圈。在村口的入口处类似牌坊的红漆大门被当地人称为“鸟居”,它原是神社的附属建筑,在日本志怪文化中代表着神域的入口,用于区分神之地和人类居住的世俗世界。在“妖怪村”,随处可见四处走动的由人装扮的形形色色的妖怪,以及各色以志怪文化为内核的文创商品。2016年9月28日,江苏常熟在国家5A级景区“常熟沙家浜·虞山尚湖旅游区”内建设的文创项目“妖怪嘻站”正式开放。不过在正式开放前,由于其与台湾“妖怪村”存在高度的相似性,引起了台湾“妖怪村”设计师曾俊琳的不满,引发了针对该项目整体抄袭和商标权侵权的质疑。[23]之后,便极少出现常熟“妖怪村”的相关资讯,目前该项目的知名度极低。

台湾的“妖怪村”本就以日本鸟取县为原型,而常熟尚湖“妖怪村”又因与台湾“妖怪村”高度相似而身陷抄袭风波。实际上,创意文化产业注重追寻多元文化的相互叠加、多元价值观的个性张扬,其核心价值在于“创造力”,而不是跟风和照搬。[24]由此可见,在以志怪文化为主题的观光旅游领域,中国志怪文化产业化之路仍有较大的提升空间。

三、对策与建议:新时代中国志怪文化的产业化发展与创新

文化产品的创意核心需要以文化作为基础内核,而传统文化和特色文化是最能够展现国家历史与特色的文化,是产业化的重要选项,也是最具竞争力的文化符号。日本关于志怪文化的系统研究与产业化研发的良性互动,给中国志怪文化的产业化发展提供了经验。一方面,应当正视目前中国志怪文化产业化研发的不足,不断加强相关的理论研究与产业实践;另一方面,更应看到中国志怪文化产业化的巨大潜能。

(一)以志怪文化的体系化研究为基石,保障文化产业的全方位开发

我们不应忽视中国几千年来各个领域的文化传承与研究,这是中国特色文化产业开发的重要基础。日本目前的妖怪形象大多传承于中国,但日本两个多世纪以来对志怪文化的系统化、多视角研究,已将其发展成为一门学科,这为志怪文化的产业化研发提供了依据与指导。目前中国对志怪文化的研究,虽然文化积淀优于日本,但整体上起步较晚,研究进程也不连贯,这都使得相关产业的开发较为被动。系统化的文化研究需配合全方位的文化产业开发将研究成果变现。中日两国都通过电影、游戏和观光旅游对志怪文化进行了产业开发,但除游戏之外,电影和观光旅游方面中国仍存在着许多不足。日本与志怪文化有关的电影和观光旅游业的相关经验,从一个侧面反映了志怪文化在影视与旅游领域有着较大的开发潜能。值得注意的是,任何一个现象级文化产品或文化产业的风靡,都不是一夜之间或一个局部突破就实现的,其实它是长期积累与某种灵感一现的创新相结合的产物。[25]只有以较长期的扎实的志怪文化的体系化研究作其前期积累,才能保障相关文化产业的可持续发展和全方位开发。

(二)以特色志怪文化为推力,推动区域特色文化符号研创,助力对外文化传播

文化部、财政部在《关于推动特色文化产业发展的指导意见》中将特色文化产业定义为依托各地独特的文化资源,通过创意转化、科技提升和市场运作,提供具有鲜明区域特点和民族特色的文化产品和服务的产业形态。日本目前已经将志怪文化融入本国的文化内涵之中,成为日本的文化符号之一。中国手游界新起之秀《阴阳师》讲述的是在日本平安时代,阴阳师安倍晴明于人鬼交织中,探寻自身记忆的故事。阴阳道始于中国,阴阳师是在阴阳道传入日本之后与日本文化融合下出现的职业。这款由中国公司研发的手机游戏在使用大量和风元素的同时也将日本的志怪文化蕴含其中,其在中国的风靡,一定程度上可以说是网易对志怪文化符号在跨文化传播中的一次商业实践。

实际上,中国传统志怪文化本身具有极强的独创性和较高的艺术价值。作为具有艺术魅力的“中国故事”,其本身对海外受众和跨文化受众具有神秘感和吸引力。讲好这些“中国故事”的关键,在于对受众需求的关注。对于特色文化建设及其文化产品的“出海”营销而言,必须做到“知人”的程度。要充分发挥好亚洲文化的同源性优势,以志怪文化为切入口充分展现中华传统文化的母体资源优势,避免文化维模原理的异化作用。此外,还必须坚持文化产品自身的文化自信和坚守新时代中华文化立场,将文化产品建立在“中国价值、中国智慧、中国故事、中国话语”的阐释和传播上。以最成熟的游戏产业为例,在游戏作品的“出海”营销以“买量营销”和“文化融合”为重点的当下,需要格外关注自身特色文化内涵的坚持。当“阴阳师”以“日本IP”配合“全盘和风”的营销模式大力开拓日本市场时,日本消费者群体中出现了该游戏缺乏自身特色吸引力,日本本土消费者不如中国留学生活跃的质疑声音,目前该游戏在榜单排名也出现了较大的下滑。[26]当然,产品销量的下滑与其整体营销、内容消耗等不无关联,但消费受众的质疑与回馈同样值得反思,譬如有消费者在社交媒体指出,该产品“凉了”的关键在于“没有人会想看日本拍出的《西游记》”。其实,质疑声虽然有失偏颇,但文化产品倘若放弃民族独特文化纯以舶来品塑其筋骨,无论从文化还是产业化角度而言,都不失为一种冒险或一种遗憾。

网易公司近期推出的游戏《神都夜行录》以“国韵妖灵”为核心,以《山海经》《异物志》等为素材,打造了一款以中国志怪文化为内核的妖灵养成类MMO角色扮演游戏。该游戏通过对中国志怪文化的深挖,在还原故事原貌的基础上,通过扩写,对角色与角色群“羁绊”的塑造,较成功地打造了“世界妖怪皆有温度”的妖灵与人类和睦共处的理想世界。同时,该游戏以妖灵故事为核心,以“国漫”的美术风格讲述了“伯牙子期知音难觅”“裴旻舞剑”“涂山女歌”等传统故事。值得肯定的是,该游戏并非披着志怪文化之皮的“空壳作品”,与近期一度泛滥的“全民养鲲”类粗制滥造的换皮游戏有本质的区别。这也是“文化产品”与低端游戏商品的区别所在。作为文化载体的游戏作品,在吸收志怪文化或者以中国志怪文化为内核进行创作时,应摈弃糟粕,坚持吸收其真、善、美的价值取向,以新的科技话语方式讲好中国故事,如此才能确保传统文化与中国价值输出的质与效。

中国幅员辽阔、历史悠久,很多具有国家和地域特色的文化有待开发,像南宋诗歌中常常出现的“风情淮水”与志怪文化中的“无支祁”故事、古蜀大地与其“太阳神鸟”文化,菏泽的青丘文化与“九尾狐”传说等。这些文化在创造经济价值的同时,也能够担当起地域或国家的文化符号,有利于国家或区域的形象传播。

(三)以匹配度为基准,加强特色文化内核的创意包装

常熟尚湖“妖怪嘻站”项目以姜尚文化为基础。姜尚即姜子牙,他辅佐武王伐纣建立周朝,历史上流传下很多关于他和妖怪的传说,具有很强的文化独特性,但还是惹上了抄袭风波,而中日两国以志怪文化为内核进行的游戏产品研发却获得了成功。其原因还是与文化产业的包装是否有创意、是否能够凸显其文化内核的独特性有关。尚湖妖怪村的产业发展模式与台湾妖怪村以及日本鸟取县并无太大区别,这忽视了当地得天独厚的历史文化优势。而无论是《妖怪手表》和《口袋妖怪 GO》,还是《梦幻西游》和《王者荣耀》,其规则并未泯灭各个游戏中文化内核的独特性。

因此,应当格外关注创意包装与独特文化内核的匹配程度。特别是具有区域特色的志怪文化,在选择其衍生产品的时候,应注重其产品形式与文化内核的契合度。同质化的“高度模仿”与换皮式的“抄袭”绝非提升竞争力的良方,相反还极易引发舆论与法律危机,损害项目的整体声誉。因此,建立在对特色志怪文化深度挖掘基础上的产品内核,还需搭配好高匹配度的产品形式。只有坚持整个项目产品“皮与骨”的一体化,才能切实保障产品内涵与产品包装的一致性,进而保障产业开发的可持续性。