新时代区域协调发展战略中的地方政府合作研究

2019-12-21任维德

任维德

(内蒙古大学 公共管理学院,内蒙古 呼和浩特 010070)

一、问题的提出

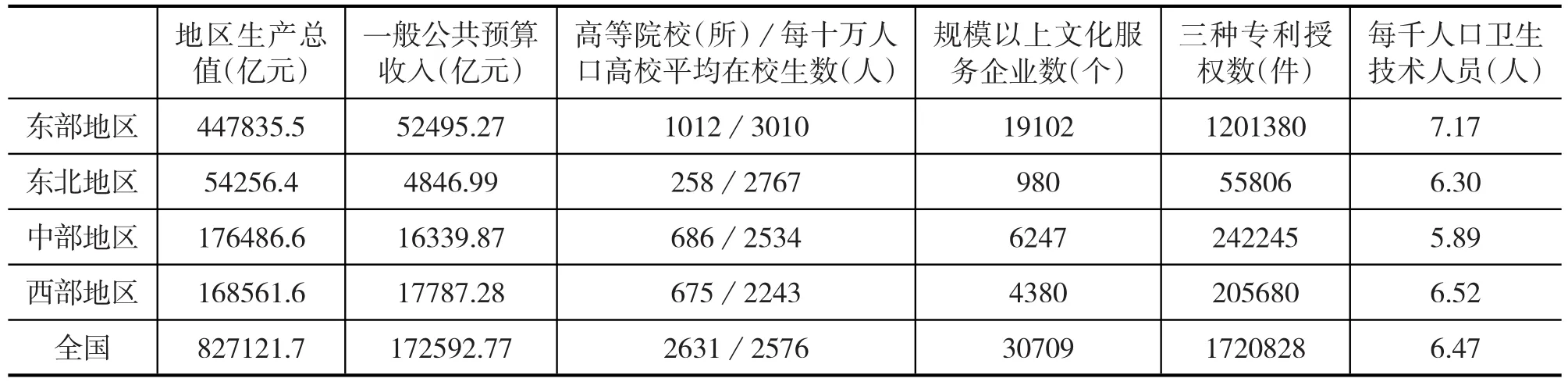

改革开放以来,中国经济和社会发展取得了巨大的成就与进步,人民生活水平和生活质量大幅提高,并于2010年成为世界第二大经济体。然而,在全国经济持续快速发展的情况下,东部地区、东北地区、中部地区和西部地区“四大板块”之间发展极不平衡和极不充分,地区经济增长与公共服务水平呈现出由东向西、由南向北递减的格局。与东部地区相比,东北、中部和西部地区发展相对缓慢,区域发展差距较大。以2017年经济、文化、教育、科技及医疗卫生事业发展为例进行分析,这一态势十分明显(见表1)。

第一,从地区生产总值看,2017年,全国国内生产总值为827121.7亿元。其中,东部地区10省市447835.5亿元,东北地区3省54256.45亿元,中部地区6省176486.6亿元,西部地区12省市和自治区168561.6亿元;东部地区占全国的54.14%,比东北地区、中部地区和西部地区三大地区的总和还要高出8.28个百分点;东部地区国内生产总值是东北地区的8.25倍、中部地区的2.54倍、西部地区的2.66倍。

第二,从一般公共预算收入看,全国一般公共预算收入为172592.77亿元。其中,东部地区10省市52495.27亿元,东北地区3省4846.99亿元,中部地区6省16339.87亿元,西部地区12省市和自治区17787.28亿元;东部地区比东北地区、中部地区和西部地区三大地区的总和38974.14亿元还要高出13521.13亿元,是东北地区的10.83倍、中部地区的2.95倍、西部地区的2.95倍。

第三,从高等院校数量及每十万人口高校平均在校生人数看,全国共有高等学校2631所,每十万人口高校平均在校生2576人。其中,东部地区1012所,每十万人口高校平均在校生3010人;东北地区258所,每十万人口高校平均在校生2767人;中部地区686所,每十万人口高校平均在校生2534人;西部地区675所,每十万人口高校平均在校生2243人。东部地区高等学校占全国高等学校的38.46%、每十万人口高校平均在校生是全国的1.17倍;东部地区高等学校数是东北地区的3.92倍、中部地区的1.48倍、西部地区的1.5倍;东部地区每十万人口高校平均在校生是东北地区的1.09倍、中部地区的1.19倍、西部地区的1.34倍。

表1 . 2017年东部地区、东北地区、中部地区、西部地区经济与社会发展比较

第四,从文化事业发展看,全国规模以上文化服务企业30709个。其中,东部地区有19102个,占全国的62.20%;东北地区980个、中部地区6247个和西部地区4380个。东部地区比东北地区、中部地区和西部地区三大地区的总和还要多出7495个,是东北地区的19.49倍、中部地区的3.06倍、西部地区的4.36倍。

第五,从科学技术发展看,全国三种专利授权1720828件。其中,东部地区高达1201380件,占全国的69.81%;东北地区55806件、中部地区242245件和西部地区205680件;东部地区比东北地区、中部地区和西部地区三大地区的总和还要多出697649件,是东北地区的21.53倍、中部地区的4.96倍、西部地区的5.84倍。

第六,从医疗卫生事业发展看,全国每千人口卫生技术人员6.47人。其中,东部地区7.17人,高于全国0.7个百分比;东北地区6.30人、中部地区5.89人和西部地区6.52人。东部地区是东北地区的1.14倍、中部地区的1.22倍和西部地区的1.1倍。

区域发展不协调、地区发展差距过大,特别是东北、中部和西部三大地区与东部地区发展差距较大,这是当代中国经济与社会发展面临的严峻现实问题,直接影响着社会主义和谐社会的构建和21世纪中华民族伟大复兴的实现。为此,党的十九大报告首次以党的文献形式正式提出了“实施区域协调发展战略”。在中国特色社会主义新时代,推进国家区域协调发展战略实施,需要加强地方政府之间的合作,更好地发挥政府作用。基于这样的认识,本文将探讨地方政府合作与新时代区域协调发展战略之间的内生逻辑、治理路径及其行动方略。

二、地方政府合作:区域协调发展战略的内生逻辑与治理要求

党的十九大作出“中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”[1]的科学判断,并首次以党的文献形式正式提出了“实施区域协调发展战略”。这是改革开放以来当代中国区域发展战略的重大调整和提升,也是新时代中国党和政府国家治理、区域治理的重大战略抉择,更是化解我国社会主要矛盾、解决东部地区、东北地区、中部地区和西部地区“四大板块”之间发展不平衡、不充分的重大举措和必由之路。作为一个幅员辽阔、人口众多的多民族国家,我国在自然资源、民族分布、经济与社会发展等方面的区域差异极大,地区间存在较大发展差距。这一基本国情决定了党和政府必须有针对性地制定区域政策及其战略,推动区域协调发展。实施区域协调发展战略,促进“四大板块”之间协调发展,既要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,又要更好地发挥政府的作用。因此,在中国特色社会主义新时代,倡导和强化区域协调发展战略实施中的地方政府间合作,一定意义上讲就是更好发挥政府推进区域协调发展功能和作用的体现。

首先,“市场失灵”是加强地方政府合作的现实依据,新时代区域协调发展战略中加强地方政府合作就是要更好地发挥政府作用,以弥补市场不足和纠正“市场失灵”。

改革开放以来,我国实行以市场为导向的经济体制改革,充分发挥市场在资源配置上的决定性作用,推动了经济社会快速发展,特别是使东部沿海地区率先发展起来,从而极大提高了综合国力。2010年,我国实现经济总量(GDP)39.8万亿元,[2]成为世界“第二大经济体”;2018年,我国经济总量(GDP)达900309.5亿元[3],增量占世界经济新增量的约30%,成为推动全球经济增长最大的贡献者。然而,市场绝非万能,也有自身难以克服的局限。因而,仅仅依靠市场机制无法实现资源配置流向中西部欠发达地区,必然导致区域之间发展差距持续存在、甚至扩大。2017年,东部地区10省市地区生产总值为447835.5亿元,占全国GDP的54.14%,比东北、中部和西部三大地区国内生产总值的总和还要高出8.28个百分比;东部地区10省市一般公共预算收入为52495.27亿元,比东北、中部和西部三大地区总和的38974.14亿元还要高出13521.13亿元。因此,控制和缩小地区发展差距任重道远,需要更好地发挥政府作用,特别是更好地发挥地方政府在区域协调发展战略实施中协作、合作的功能及其效用,以弥补市场不足和纠正市场失灵,促进东部、东北、中部与西部四大地区经济社会协调发展,并逐步缩小地区发展差距。

其次,区域协调发展战略是国家和区域治理的重要工具,新时代区域协调发展战略中加强地方政府合作本身就是国家治理体系现代化的重要内容,其目的在于促进区域协调发展。

党的十九大报告首次以党的文献形式正式提出了“实施区域协调发展战略”,这是改革开放以来我国区域发展战略的重大调整、重构及其提升。实现区域协调发展是新时代国家治理和区域治理的重要内容,因而,在区域协调发展战略实施中加强地方政府合作必然成为国家治理体系和治理能力现代化的有机组成部分和重要体现。实施区域协调发展战略,要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好地发挥政府作用。在我国国家治理体系中,区域协调发展战略占有极其重要的地位,一定意义上讲,既是更好地发挥中央政府控制和缩小地区发展差距、推进区域协调发展的宏观调控工具和手段,又是以地方政府协作、合作为主要内容的区域治理的工具和手段,还是国家治理现代化的重要体现和途径。我国已进入中国特色社会主义新时代,作为国家治理体系、治理能力重要工具和手段的区域协调发展战略,其基本功能就在于控制和缩小地区发展差距,进而促进区域协调发展和高质量发展。通过区域协调发展战略中强化地方政府合作,更好地发挥政府作用,推动东北、中部和西部三大地区经济社会发展,缩小三大地区与东部地区的发展差距,实现区域协调发展以及全国各地区的“高质量发展”。

再次,在区域协调发展战略中加强地方政府合作,是中国特色社会主义进入新时代化解社会主要矛盾、破解地区发展不平衡、不充分这一时代任务的治理之道和基本途径。

如前所述,作为一个幅员辽阔和人口众多的多民族国家,我国在自然资源分布、民族分布以及经济与社会发展等方面的地区差异极大,区域间存在着较大的发展差距。其在空间上的突出表现就是“四大板块”中东北、中部和西部三大地区与东部沿海地区存在着较大发展差距,特别是西部地区一些省、自治区仍处于相对欠发达状态。这种发展差距,不仅直接表现在经济增长和总量上,而且还反映在基本公共服务和民生建设上(见表2)。

表2 . 2017年东部地区、东北地区、中部地区、西部地区基本公共服务和民生建设比较(单位:亿元、元)

2017年,我国东部地区一般公共服务支出6160亿元,东北地区959.62亿元、中部地区3530.71亿元、西部地区4588.55亿元,东部地区是东北地区的6.42倍、中部地区1.74倍和西部地区的1.34倍;东部地区教育支出12488.18亿元,东北地区1729.26亿元、中部地区6285.94亿元、西部地区8101.39亿元,东部地区是东北地区的7.22倍、中部地区的1.97倍和西部地区的1.88倍;东部地区科学技术支出2799.81亿元,东北地区151.13亿元、中部地区894.38亿元、西部地区621.92亿元,东部地区是东北地区的18.53倍、中部地区的3.13倍和西部地区的4.5倍,是西部、东北和中部三大地区总和的1.13倍;东部地区文化体育与传媒支出1460.39亿元,东北地区210.69亿元、中部地区569.12亿元、西部地区901.31亿元,东部地区是东北地区的6.93倍、中部地区的2.57倍和西部地区的1.62倍;东部地区社会保障和就业支出8270.98亿元,东北地区2819.89亿元、中部地区5443.52亿元、西部地区7859.29亿元,东部地区是东北地区的2.93倍、中部地区的1.52倍和西部地区的1.05倍;东部地区医疗卫生与计划生育支出5685.58亿元,东北地区913.02亿元、中部地区3449亿元、西部地区4708.64亿元,东部地区是东北地区的6.23倍、中部地区的1.65倍和西部地区的1.21倍;东部地区城乡社区支出10418.42亿元,东北地区1260.79亿元、中部地区4344.59亿元、西部地区4784.79亿元,东部地区是东北地区的8.26倍、中部地区的2.4倍和西部地区的2.18倍。[4]224-225东部地区10省市城镇、农村居民人均可支配收入分别为42989.8元和16822.1元,东北地区3省分别为30959.5元和13115.8元、中部地区分别为31293.8元和12805.8元、西部地区12省区则分别为30986.9元和10828.6元[4]179,182,东部地区分别是东北地区的1.39倍和1.28倍、中部地区的1.37倍和1.31倍、西部地区的1.39倍和1.55倍。经济发展和基本公共服务区域差距的存在,成为影响东北、中部和西部三大地区人民群众日益增长的美好生活需要的限制性因素。因此,在区域协调发展战略中加强地方政府合作,这是中国特色社会主义新时代党和政府化解我国社会主要矛盾,促进东北、中部和西部三大地区加快发展进而控制和缩小地区差距、满足全国各地区、各民族广大人民群众日益增长的美好生活需要,破解地区发展不平衡不充分时代任务的重要治理途径和治理之道。

最后,在区域协调发展战略中加强地方政府合作,是加快民族地区和边疆地区发展、实现各民族共同发展与共同繁荣以及维护民族团结、边疆稳定和国家统一的时代需要。

作为一个多民族国家,我国有55个少数民族,少数民族人口10643万,占全国总人口的8.41%。其中,人口超过100万的有蒙古族、回族、藏族、维吾尔族、苗族、彝族、壮族、布依族、朝鲜族、满族、侗族、瑶族、白族、土家族、哈尼族、哈萨克族、傣族、黎族等18个少数民族。民族地区,从行政区划看,主要包括内蒙古、广西、四川、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏和新疆等10个省、自治区。全国5个民族自治区全部在西部地区,30个民族自治州中的27个在西部地区,以及120个民族自治县(旗)中的104个在西部地区(83个)、东北地区(12个)和中部地区(9个)。同时,民族地区还包括东北地区的吉林省延边朝鲜族自治州、中部地区的湖北省恩施土家族苗族自治州和湖南湘西土家族苗族自治州。[4]3边疆地区,指陆地边疆地区。从行政区划看,包括东北地区的辽宁、吉林、黑龙江3个省和西部地区的内蒙古、广西、云南、西藏、甘肃、新疆6个省区。由此可见,我国的民族地区主要分布于西部地区、东北地区和中部地区,边疆也主要分布于西部地区和东北地区。

如前所述,作为幅员辽阔、人口众多以及自然条件复杂的多民族超大型国家,我国各地区之间发展差距较大,并且主要表现为作为民族地区和边疆地区的西部、东北和中部三大地区与东部地区之间的发展差距上。为此,党的十九大首次以党的报告和文献形式正式提出“加大力度支持民族地区、边疆地区”[1],把加快民族地区、边疆地区的经济社会发展放在最优先的位置,提出要“加快发展”这些地区,以及“加大支持力度”。西部、东北和中部地区由于发展的原初条件不同于东部沿海地区,改革开放以来虽有中央政府普惠政策,但与东部沿海地区的特惠政策相比,其力度和着力点存在差异。加之自然条件和地理环境的制约,致使经济社会发展不平衡、不充分在西部、东北和中部三大地区表现得特别显著:经济发展取得显著进步但发展层次和水平较低,城乡居民生活水平有待进一步提高,路网等基础设施通达程度较低,基本公共服务不足和质量不高,人才严重短缺、甚至稀缺,广播电视、社会救济等一些服务项目存在覆盖盲区,还没有有效惠及部分困难群体,公共服务体制和机制创新严重滞后,多元社会力量参与不足等,成为当代中国区域协调发展以及各地区、各民族共同繁荣和共同发展的短板所在。社会主义初级阶段的这一基本国情,决定了党和政府必须有针对性地制定区域政策和民族政策及其战略和措施,充分发挥党和政府区域政策及其战略、民族政策及其措施的功能,推进民族地区和边疆地区发展,实现区域协调发展。新时代我国社会主要矛盾转化为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”[1],这必然要求实施区域协调发展战略,加快民族地区和边疆地区经济与社会发展及其现代化建设,控制并缩小与东部沿海发达地区的发展差距。在区域协调发展战略中,要加强地方政府之间的协作和合作,更好地发挥政府作用,特别是发挥政府在建立健全民族地区和边疆地区基层民生保障体系从而推进基本公共服务地区之间均等化方面的作用,为增强和提升民族地区、边疆地区民众社会主义政治认同、国家认同以及社会制度认同奠定坚实的社会心理基础。

三、区域协调发展战略中地方政府合作的路径及需要注意的几个问题

区域协调发展涉及的内容和范围极其广泛。这里,我们主要是指东部、东北、中部和西部“四大板块”地区之间经济、政治、文化、社会和生态各方面的平衡发展和充分发展。区域发展不平衡,特别是作为民族地区和边疆地区的西部、东北以及中部(部分)三大地区与东部地区之间的发展差距不仅是一个经济学问题,需要按照经济发展规律加以解决;而且还是一个重大的政治学课题,需要有国家层面的政治安排和战略规划,更好地发挥政府作用。要“加大力度支持革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区加快发展,强化举措推进西部大开发形成新格局,深化改革加快东北等老工业基地振兴,发挥优势推动中部地区崛起,创新引领率先实现东部地区优化发展,建立更加有效的区域协调发展新机制”[1]。充分发挥各地区优势和积极性,通过健全协调机制,逐步扭转区域发展差距拉大的趋势,形成东部、东北、中部和西部地区“四大板块”之间相互促进、优势互补和共同发展的新格局。

(一)区域协调发展战略中地方政府合作的治理路径

促进协调区域发展是政府不可推卸的职责。在区域协调发展战略实施过程中要充分发挥市场和政府两个动能,特别是要更好地发挥地方政府的动能,强化和推进地方政府间合作。

首先,实施区域协调发展战略,要强化中央政府公共政策的价值导向作用,引导和推动地方政府合作,构建并最终形成行之有效的地方政府合作动力机制。

区域协调发展战略实施过程中,政策价值引导极其重要。贫穷不是社会主义,同样,发展不平衡不充分也不是社会主义。新时代中国特色社会主义现代化的实现以及21世纪中华民族的伟大复兴,离不开作为民族地区和边疆地区的西部、东北和中部三大地区的现代化。因此,在实施区域协调发展战略过程中,中央政府要通过政策价值导向,引导全国各地区、特别是东部沿海发达地区确立整体观念、全局观念,从中华民族的整体利益出发,加强行政协调,形成合作共识。为此,一是要发挥中央政府在区域协调发展战略实施中引导和推动地方政府合作的协调作用,明确合作各方的权责。二是在中央政府层面设立专门协调机构,负责区域协调发展战略实施中地方政府合作的组织、管理与协调,并完善其跟踪协调机制;在地方省级政府层面设立专门机构,负责组织和协调区域间政府合作事宜。三是加强地方政府协作和合作的立法,依法保障区域协调发展中地方政府协作和合作的连续性、稳定性,为推动各方合作提供法律保障。四是在区域协调发展战略实施中,要充分调动并积极引导企业、社会参与,形成政府主导、多元主体参与的区域治理机制。

区域协调发展战略中的地方政府合作,离不开持续性的动力机制。为此,在国家实施区域协调发展战略过程中,中央政府要通过制定和执行行之有效的政策措施,构建以利益互惠、利益补偿以及考核激励为主要内容的地方政府合作的动力机制。一是以利益互惠机制,不断推进合作各方互利共赢,实现“长效合作”。二是以利益补偿机制,按照“平等合作、收益共享、合理补偿”的原则,规范和协调各方利益,实现利益分享和利益补偿。三是以完善的政府引导和激励机制,鼓励东部沿海发达地区援助西部、东北和中部欠发达地区,如“对口支援”、“对口合作”等。

其次,就东北、中部和西部三大地区各级地方政府而言,要充分把握和利用区域协调发展战略实施的机遇,强化与东部地区以及三大地区自身之间的合作,实现利益共享。

西部地区、东北地区和中部地区地方政府要在中央政府政策的价值导向作用下,将国家西部大开发战略、振兴东北战略和中部崛起战略与国家区域协调发展战略紧密有机结合起来,根据本地区的实际,发挥地区比较优势,加强“四大板块”之间地方政府的合作,并在合作中实现利益共享。一是要依托并发挥各自比较优势,东北、中部和西部三大地区与东部地区之间以及三大地区相互之间要通过制定和实施有效的协作合作政策、协议及其措施,推动地区之间的合作互动以及产业聚集,培育和发展合作型经济。同时,采取有效政策措施,鼓励本地区企业积极主动地参与和融入区域价值链分工协作,分享、共享企业及行业成长的溢出效益,推进区域一体化和实现区域经济可持续发展。二是构建良性的产业转移互利机制,确保双方或多方互利共赢。西部、东北和中部三大地区地方政府要充分利用“对口支援”、“对口帮扶”和“对口合作”等区域合作平台机制,把承接东部沿海发达省市的产业转移同构建地区之间相互促进的产业分工、合作体系有机结合起来,积极构建良性互动、互利共赢的产业转移机制。在平等、互利和效率的原则下,以西部、东北和中部三大地区产业成长、发展需要为基础,优先转移有利于三大地区可持续发展的产业;鼓励东部沿海发达省市效益好的行业龙头企业作为产业转移的主体和“领头羊”,为三大地区、尤其是西部地区带去优良的技术、人才、设备以及经验,切实优化三大地区、特别是西部地区的产业结构。三是探索建立并发展以“飞地经济”为主要内容的资源互补、互利共惠和协调发展的跨区域经济合作模式。鼓励东部、东北、中部和西部地区“四大板块”之间合作共建产业转移园区,推动东部沿海发达省市强、优企业以兼并、收购和重组的方式,与西部、东北和中部三大地区本土具有相当比较优势的企业开展股权合作,利益共享、风险共担,协调产业转移企业与转入地区及承接方之间的利益关系,做大做强西部、东北和中部三大地区优势企业。同时,除东部沿海发达地区“异地办厂”这种“飞地经济”形式外,西部、东北和中部三大地区地方政府还可以搭建平台,“筑巢引凤”,通过签订政府间合作协议,双方或多方就共同推进在西部、东北和中部三大地区建设东部沿海发达省市产业园区,加强跨区域、跨地区工业园区产业集聚、项目、人才、管理和信息等方面的合作与交流,共谋发展。

最后,就东部地区地方政府来讲,要有东部地区的发展离不开东北、中部和西部地区发展的理性政治思维,支持和帮助三大相对落后或欠发达地区的经济与社会发展。

对于东部地区地方政府而言,要树立东北、中部和西部地区的发展,既是三大地区的发展,同时也是自身发展的正确观念,加大支持和帮助三大地区经济与社会发展的力度。这是因为,东北、中部和西部地区的发展,必然强有力地支持东部地区的发展。东部地区要加强与三大地区的经济联合和技术合作,通过对口支援、对口合作等各种有效方式和途径,切实帮助三大地区加速培养科技、经营管理人才,推动东北、中部和西部地区的经济与社会发展,从而为东部地区的可持续发展创造条件,形成可靠的依托基地。

(二)区域协调发展战略中地方政府合作应当注意和处理的几个问题

推进区域协调发展战略,加强地方政府之间的合作和更好地发挥政府作用,需要注意和处理好以下两个问题。

首先,在区域协调发展战略实施过程中,要把控制并最终缩小东部、东北、中部和西部地区“四大板块”之间的发展差距与实现基本公共服务全国均等化有机地结合起来。

实施区域协调发展战略,需要关注两个关键点:一是“四大板块”之间发展差距的控制和缩小;二是基本公共服务全国均等化的实现。认识前者,可以了解和掌握东部、东北、中部和西部地区“四大板块”之间的发展现状及其贫富差距状况;认识后者,可以把握和认知体制环境和幸福程度。“四大板块”之间发展差距的控制和缩小可以为基本公共服务全国均等化的实现奠定基础,但不能代表基本公共服务全国均等化已经实现。两者之间既存在着一定的相关性,又具有一定的差异性。这就需要在实施区域协调发展战略过程中要将二者有机结合起来,中央政府和东部地区地方政府在帮助西部、东北和中部三大地区相对落后省、市、自治区发展经济的同时,还需要通过科学的政策措施以及有效的方式方法,促进和提升其公共服务的全国均等化水平。当前,在推动东北、中部和西部地区经济社会发展、缩小地区发展差距问题上,中央政府和东部沿海发达地区地方政府工作的侧重点,应当而且必须是做好纵向财政转移支付和横向财政转移支付工作,制定相关政策来帮助东北、中部和西部地区提升公共服务水平。为此,要进一步调整和优化体制机制,创新和完善财政转移支付制度,使东北、中部和西部三大地区相对落后省、市、自治区获得更多的发展权利和资源,更好地享有和体验公共服务,并拥有更多的经济社会发展机遇。

其次,在区域协调发展战略实施过程中,要把区域协调发展战略与“一带一路”有机地结合起来,实现两者的互动与共进。

一是将区域协调发展战略与外部世界的“互联互通”有机地契合起来,充分发挥其政策和战略功能。改革开放之初,中国的对外开放虽然是从海陆两个方向进行的,但由于国家区域经济发展战略的重心在东部沿海地区,而东北、中部和西部三大地区经济发展相对滞后,特别是基础设施薄弱,交通运输通讯不发达,向西、向北走出去的通道不多和不畅通,而且这些陆路通道还受到当时诸多国内外因素的掣肘而无法有效发挥其对外开放的作用。因而,中国的对外开放必然以东部沿海地区为依托,由东走出去。由此东部海路成为面向亚太地区、欧洲国家和地区对外开放的主要通道,并逐步形成了以4个经济特区、14个沿海开放城市,以及众多沿江沿河开放港口城市和沿边开放城镇多层次的对外开放格局。实施“一带一路”,必然要求我们加快补齐向西、向北走出去的陆路短板,从而形成海、陆两个方向推进对外开放及其延展的新格局,特别是加快和加大陆路方向的对外开放及其延展,最大限度地拓展中国的外部利益。新时代国家区域协调发展战略的实施及其与“一带一路”的对接,要求在东部、东北、中部和西部地区“四大板块”地方政府间的合作中,紧紧扭住并围绕交通、运输、通讯、物流、管网以及能源设施等基础设施建设开展,推进国内“四大板块”地区之间的互联互通,为中国与外部世界陆路方向的互联互通奠定坚实的基础。与此同时,在中央政府领导下,东部、东北、中部和西部四大地区地方政府之间要相互分工协作与协同合作,充分发挥比较优势,积极参与“高铁外交”,合力推进国际骨干通道建设,尽快建成连接亚洲各次区域以及亚、非、欧三大洲之间的基础设施网络,推进中外互联互通,突破传统交通、运输、通讯、管网等瓶颈对我国陆路方向对外开放及其延展的束缚。

二是将区域协调发展战略与国内各地区间的互联互通有机衔接起来,充分发挥其政策和战略功能。长期以来,由于受制于国内自然、历史、文化、工业基础以及人力资源素质等诸多因素的影响,特别是地理空间上的自然分割、非均衡区域发展战略的影响,我国逐步形成了区域之间的发展不平衡和不充分格局,特别是东部沿海发达地区与中西部欠发达地区之间经济社会发展层次、程度和水平差距较大。经济社会发展差距较大,必然影响到“四大板块”地区之间基础设施以及资金流、技术流、人才流和信息流的互联互通,[5]进而直接影响到中国与外部世界的互联互通,并最终影响到“一带一路”的推进。因此,国内各地区之间的“互联互通”,实际上就是一个“四大板块”之间、特别是东部沿海发达地区与中西部欠发达地区之间协调发展、缩小经济与社会发展差距的过程,要求进一步加快区域协调发展战略实施及其进程,强化“四大板块”之间的互联互通,带动和促进西部、东北和中部三大地区的经济社会发展进程。