转型背景下应用型高校英语专业课程体系研究与实践

2019-12-20李婷

【摘要】课程体系是影响教学质量的关键因素,科学合理的课程体系是实现人才培养目标的根本保证。本文首先分析了转型背景下应用型高校英语专业课程体系存在的问题,然后介绍了规范英语专业办学、促进英语专业建设的纲领性文件《英语专业本科教学质量国家标准》和Nation & Macalister的课程体系设计模型,最后结合本校的实际情况,探讨符合《国标》和校标的英语专业特色课程体系构建,为同类高校英语专业课程体系建设提供参考。

【关键词】转型发展;应用型高校;《国标》;课程体系

【作者简介】李婷,武汉东湖学院外国语言文学学院。

【基金项目】本文为武汉东湖学院2018年教学研究项目“转型发展背景下应用型高校英语类专业课程体系构建研究”的部分研究成果,编号180016。

一、应用型高校英语专业课程体系存在的问题

1.重工具性,轻人文性。英语作为一种跨文化交际媒介,有一定的工具性。但相对而言,英语专业更应关注学生人文内涵积聚,注重学生人文修养提升、思辨能力培养、创新思维激发,而非单纯强调语言的交际功能。(戴伟栋,2014)然而近年来英语专业在课程体系的构建上,出现失衡,表现为重技能轻知识;在知识的传授中,重语言知识,轻人文知识;在课程设置上,开设的课程大多为语言技能和语言知识课程,缺乏提高人文素质的课程,例如,有些学校取消了英语语言学、英语词汇学、英语文体学等传统知识类课程;有些学校虽然开设了英语语言学、 英美文学等传统知识类课程,但是学时数大幅度下降(朱跃,2015),这种重工具性轻人文性的课程设置偏离了英语专业的外国语言文学的学科性,使英语类专业毕业生普遍缺乏足够的思辨能力和跨文化交际能力。

2.重理论教学,轻实践教学。多年来,地方本科高校英语专业低年级阶段以理论教学为主,注重对听说读写译等语言技能的训练,高年级阶段加入专业知识课程及相关知识课程,学生仍注重对理论知识的学习,仅仅在第七学期或者八学期开展实践教学即实习实训,又因为即将步入社会这个时候的实习一般流于形式,对于实践能力的培养收效甚微。所以目前部分应用型高校仍存在理论性课程比重偏大,实践类课程相对缺乏的情况。另外,即使部分高校英语专业设置了实践类课堂教学课程如跨境电子商务实操以培养学生的职业技能和就业能力,但是这样的实践性课程需要跨学科知识,超出了英语教师的知识结构范畴,教师自身实践经验尚且不足,何谈培养学生的实践能力?某些实践类课程不能与行业需求对接,缺乏相应职业标准的指导导致英语专业学生实践能力较弱,就业竞争力不足。

3.重形式,轻内容。自2000 年颁布《高等学校英语专业教学大纲》以来,英语专业的课程一直被分为专业技能课程、专业知识课程和相关专业知识课程三大类型。专业技能课程主要包括综合英语、语音、视听说、阅读、写作、口译、笔译等课程。英语知识课程主要包括语言学、文学、文化等方面的课程,例如,英语词汇学、语言学导论、英美文学、英语国家概况、西方文化入门等课程。相关专业知识课程主要指与英语专业有关联的其他专业知识课程,即有关法律、经贸、管理、新闻等方面的专业知识课程。但是随着经济的发展和学科专业的分化,这样的课程设置不能确保英语专业人才培养目标的实现。从课程设置上看,当前大多数课程依然停留于知识输入或技能训练,一定程度上导致英语专业学生依然存在“思辨缺席症”(黄源深 2010:11)。支撑综合素质、创新能力、思辨能力等培养目标的核心课程有待开发设计(王巍巍,仲伟合 2017:3)。课程体系的构建不应该盲从,而是与人才培养目标紧密挂钩,根据社会需求动态调整课程内容。

二、转型背景下应用型高校英语专业课程体系构建的理论依据

《高等学校英语类专业本科教学质量国家标准》(以下简称“国标”)是依据《中华人民共和国高等教育法》(中华人民共和国教育部 2016 )、《国家中长期教育改革和发展规划纲要( 2010-2020 年)(中华人民共和国教育部 2010 )和教育部以“教高(2012)4号”印发的《关于全面提高高等教育质量的若干意见》等法律与文件制定的指引我国高等院校英语类专业本科教学的纲领性文件,对指导英语类专业健康发展,提高本科教学质量具有重要意义,涵盖培养目标、培养规格、课程体系、教学评价等九点内容,以此保障英语类本科教育质量,也为高校英语类专业建设阐明要求和指引方向。

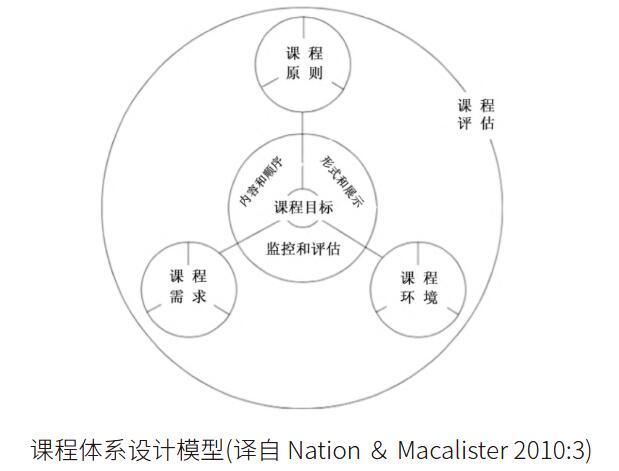

Nation & Macalister在《语言课程体系设计》(2010:3)中提出一种课程体系设计模型(见下图),由五大部分组成:课程目标(goal)、课程环境(environment)、课程需求(needs)、课程原则(principles)和课程评估(evaluation)。

课程体系设计模型(译自 Nation & Macalister 2010:3)

高校英语专业课程体系构建可以参考这一模型,以“国标”培养目标为导向,从高校专业优势、学科特色、生源水平等客观环境因素出发,分析学生、高校、社会的多元需求,从而建立教学原则,实施教学并依据培养目标和课程标准定期开展课程体系的整体评估(王巍巍,仲伟合 2017:03)。

三、转型背景下应用型高校英语专业课程体系构建探索-以武汉东湖学院为例

课程体系是实现英语专业人才培養目标根本保证,是影响教学质量的关键。基于此,课程体系是《国标》的重要环节,分为总体框架和课程结构两个部分。总体框架对课程体系设计原则、课程模块内容、课程设置关键点及学分学时进行了说明,课程结构则详细介绍了五个模块:通识教育课程、专业核心课程、培养方向课程、实践教学环节及毕业论文,并要求高校根据自身定位、发展条件和专业特色在课程体系建设方面打造出自己的精品模块,鼓励学生在不同层面、不同模块中呈现多方位发展(仲伟合,2015:02)。

武汉东湖学院是一所由独立学院转设而成的地方普通民办高校,是湖北省地方本科院校向应用型大学转型发展首批试点院校。《国标》出台后,我校结合办学定位、自身特色和转型发展的需要,在2014版方案的基础上制定2018版人才培养方案,根据《国标》对英语类专业课程体系五大模块的基本要求和我校英语专业人才培养目标,深入校企合作单位调研,了解企业对一线英语人才的需求,打磨出通识教育类、专业教育类、职业能力类、创新创业能力类和集中性实践教学类五大模块特色课程体系,以培养服务区域经济社会发展具有英语运用能力、思辨能力、创新能力及实践能力的高素质应用型英语人才。

第一类是通识教育类课程,使学生掌握合理的知识结构,提升学生综合素质。包括思想政治、大学语文、二外、计算机等公共基础必修课程与现代汉语、中国文化概述及西方文明史等校级通识教育选修课程。第二类是专业教育类课程,主要训练学生英语语言基本功,传授英语专业知识,培养思辨能力,例如英语语言知识,英语文学知识和英语文化知识,包括专业导论、综合英语、英语阅读、美国文学选读和英语文学选读等必修课程,英语语法、英语国家概况、跨文化交际案例分析、英语词汇学和高级英语等选修课程。第三类是职业技能类课程,侧重培养学生的职业技能,掌握基础口笔译技能与基础商务实操技能,提高实践能力和跨文化交际能力,包括英语演讲、英汉笔译和汉英笔译等必修课程和会议传译、旅游英语、商务英语和外贸英语函电等选修课程。第四类是创新创业能力类课程,主要培养学生的创新精神,包括创业基础和大学生职业发展与就业指导等必修课程,及英语毕业论文写作和英语教学设计与案例分析等选修课程。第五类是集中性实践教学类课程,旨在提高学生的实践能力和职场胜任力,包括英语视听说、英语口译、认知实习、专业实习、毕业实习和毕业论文等必修课程,和同声打字、综合英语技能训练、笔译工作坊、口译工作坊等选修课程。

首先,该课程体系注重挖掘英语专业的人文内涵,在通识教育课程中增设现代汉语、中国文化概述及西方文明史等选修课程,在专业教育类课程中增设跨文化交际案例分析,并增加英国文学选读必修课程的学时和学分,通过多元化的课程设置拓展学生的知识面,培养中国情怀,提升人文素养。其次,强化实践教学环节。为学生提供能够真正运用所学语言知识与技能的校内虚拟仿真场所,利用应用型高校校企合作机制聘请行业管理人员或优秀一线技术人员亲自授课,学生动手实操;要求学生到校外校企合作企业实习实训基地参加三种实习:认知实习、专业实习与毕业实习,例如跨境电商真实店铺运营实操实习,中小学教学实践、国际会议志愿者服务实习;要求60%以上毕业论文选题为应用型选题,来源于学生实践、实习或者指导教师的教科研项目,以培养学生基本的学术素养及在实践中完成论文的动手能力。再者,重视对学生创新创业能力的培养。依托校企合作企业优势、国家级、省级及校级创新创业项目及互联网+大赛,专门设计一个课程板块培养学生解决具体问题的能力和创新精神。总之,该课程体系充分体现了《国标》“模块教学,分层优化、特色并重”的课程设置理念,彰显了全人教育的宗旨,与转型背景下应用型高校人才培养目标相符,实现了课程与能力的对接、课程内容与职业岗位的对接。

四、结语

课程体系是影响人才培养目标能否实现的重要因素,与人才培养质量息息相关。我校结合转型发展需要、自身特色及《国标》制定了新版人才培养方案,从课程设置、课程结构和课程内容等方面构建了特色课程体系,还应从教学实施和教学评价等方面进行完善,还有不少问题亟待解决,例如,教学模式的改革,教学方法的更新,科研能力的提升,“双师双能”素质的培养等等。应用型高校英语专业只有走內涵式发展道路,才能切实提高教学质量,实现可持续发展。

参考文献:

[1]Nation I S P & Macalister J.Language Curriculum Design[M]. New York: Routledge, 2010.

[2]戴炜栋,王雪梅.我国高等教育内涵式发展背景下英语专业的建设思路[J].外语界,2014(03):2-11.

[3]冯光武.新一轮英语类专业教育改革:回顾与展望[J].外语界,2016(01):12-17.

[4]黄源深.英语专业课程必须彻底改革——再谈“思辨缺席”[J].外语界,2010,(01):11-16.

[5]教育部高等学校教学指导委员会.《高等学校英语类专业本科教学质量国家标准》[M].北京:高等教育出版社,2018:90-95.

[6]李红绿.英语专业个性化人才培养课程体系探析[J].牡丹江大学学报,2017(12):153-154(159).

[7]王巍巍,仲伟合.“国标”指导下的英语类专业课程改革与建设[J].外语界,2017(03):2-8.

[8]仲伟.合判鸣威,论《英语专业本科教学质量国家标准》的制定——创新与思考[J].现代外语,2015(02):112-120.

[9]朱跃.英语类专业课程体系建设及其思考—以安徽省新升本科院校为例[J].池州学院学报,2015(02):1-5.