以家庭为中心联合专科人员延续性护理在先天性巨结肠护理中的应用

2019-12-20宁慧娟

宁慧娟

先天性巨结肠症是由于结肠远端肠壁内的神经节细胞稀缺,引起肠管长时间持续性痉挛狭窄,使肠管蠕动功能及收缩功能减弱,导致近端结肠内容物无法正常排出,使结肠逐渐肥厚、扩张,形成巨结肠[1]。随着微创医疗技术的发展,目前针对不同类型的先天性巨结肠症,手术是治疗该疾病的有效方法[2]。由于术后重建肠功能及肛门排便功能还需要很长的时间耗时久,长期护理和康复训练不可缺少。临床护理虽有利于减轻先天性巨结肠患儿痛苦,缩短住院时间和降低并发症发生风险等,但护士不能完全替代家庭成员的角色,实现真正意义上的个体化全程护理[3]。 因此,以家庭为中心的护理就显得尤为重要。本研究探讨以家庭为中心联合专科人员延续性护理在先天性巨结肠中的应用价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2017-01至2018-12厦门市妇幼保健院收治的88例先天性巨结肠患儿为研究对象。纳入标准:(1)符合先天性巨结肠的诊断标准[4],且经影像学相关检查确诊;(2)年龄≤5岁;(3)同意参与本项研究并签署知情同意书。排除标准:(1)患儿除先天性巨结肠外合并有其他的先天性缺陷,如21三体综合征等;(2)严重心肝肾功能不足者;

(3)患有精神疾病、智力障碍或难以沟通者。采用随机数表法分为对照组和观察组,各44例。对照组男25例、女19例,年龄0.5~5岁、平均年龄(2.3±0.56)岁;常见型18例、短段型16例、长段型7例、全结肠型3例。观察组男28例、女16例;年龄0.6~5岁、平均年龄(2.4±0.52)岁;常见型19例、短段型15例、长段型8例、全结肠型2例。两组患儿的一般资料(性别、年龄及疾病病理分型等)比较差异无统计学意义(P>0.05)。本研究通过了厦门市妇幼保健院伦理委员会批准。

1.2 方法 对照组患儿给予常规护理方法,包括:(1)患儿发病后难以排便,影响生长发育,家属焦虑急躁,手术前需对患儿家长进行健康教育,安抚家属情绪,协助护士给患儿做好术前洗肠[5]。通常术前7~10 d进行洗肠,每天用0.9%盐水(水温38 ℃~41 ℃)给患儿结肠灌洗1~2次,可消除炎症、黏膜水肿等,促进肠管黏膜溃疡的愈合;(2)手术中对患儿的生命体征进行密切观察,并嘱咐患儿配合;(3)手 术后协助患儿尽快恢复正常生活。

观察组患儿在常规护理方法基础上实施以家庭为中心联合专科人员延续性护理计划,具体如下。(1)建立以家庭为中心联合专科人员的延续性护理小组,患儿的主治医师以及专科护师负责患儿的诊疗全程、护理措施并进行全程随访。对家属成员进行专业健康教育,学习术后的相关知识以及护理措施,将传统常规护理逐渐向以家庭为中心的护理发展。(2)将以下资料进行登记,包括患儿姓名、年龄、性别、诊治情况、出院日期、家庭住址及家属联系方式,另记录患儿出院时的身体状况及可能会出现的现象,安排护理小组成员进行跟进。(3)建立微信交流平台[6],在平台上发放营养饮食指导、用药指导、患儿行为控制指导等;讲解详细的出院康复指导,了解患儿出院后恢复情况,对于康复过程中存在的问题进行及时解答,必要专科人员上门指导。(4)专科人员定期进行电话随访或上门随访,指导患儿进行排便功能锻炼,向患儿家属讲解扩肛的方法和必要性,同时指导家属对患儿进行口腔护理和肛周护理,采取有效措施减少并发症发生,当患儿出现发热、恶心呕吐等症状时应及时复诊,防止术后发生污粪、便秘、大便失禁及肠炎。(5)指导进行排便功能训练及扩肛功能训练。通常情况下,经肛门巨结肠根治术半年后肛门排便功能逐渐恢复,且排便功能随着术后随访时间的延长而改善,切除肠管长度越长,排便障碍发生率就越高[7]。国际分类标准[8]中大便控制以自主控便、污粪、便秘等作为指标,将污粪和便秘各分1,2,3度,即3分为1度,2分为2度,1分为3度;累计分数在5~7分为优,累计分数在3~4分为良,累计分数≤2分为差。专科人员随访护理时要及时给予评价,以便及时配合治疗康复。(6)家属对患儿进行心理指导,尽可能安抚患儿,减少患儿的负面情绪,提高患儿治疗依从性和治疗信心。

1.3 评价指标 (1)功能恢复情况。比较两组患儿在家属延续性护理过程中对排便功能锻炼、扩肛功能训练、患儿行为控制等身体功能恢复情况。(2)并发症。比较两组患儿术后6个月并发症发生率,包括小肠结肠炎、感染、吻合口狭窄、污粪、大便失禁的发生率。(3)两组患儿不良反应发生情况。

1.4 统计学处理 应用SPSS 20.0统计学软件对数据进行分析,计数资料用频数和百分比表示,组间比较采用χ2检验,计量资料采用表示,组间比较采用t 检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

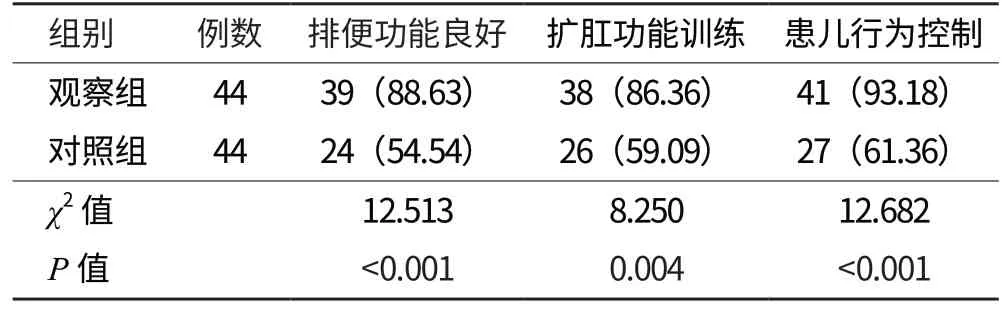

2.1 两组患儿功能恢复情况比较 观察组患儿在以家庭为中心联合专科人员在延续性护理过程中排便功能锻炼、扩肛功能训练、患儿行为控制的功能恢复显著高于对照组(P<0.05),见表1。

表1 两组患儿功能恢复情况比较[n(%)]

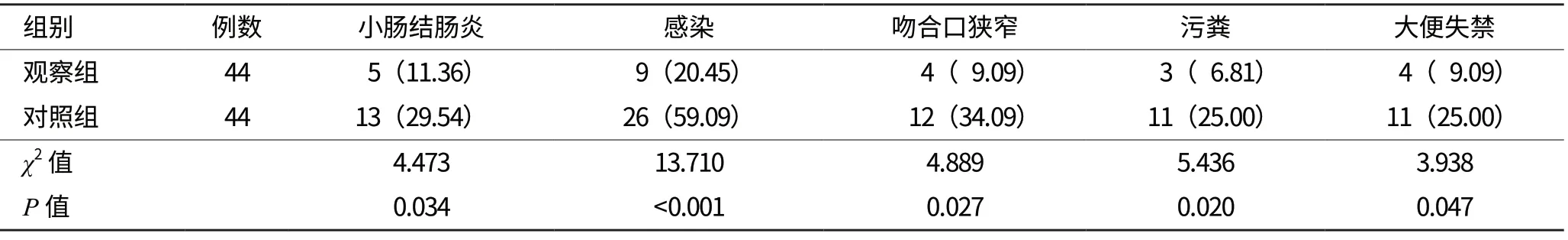

2.2 两组患儿术后6 个月并发症发生率比较 观察组患儿术后6个月内小肠结肠炎、感染、吻合口狭窄、污粪、大便失禁发生的并发症发生率显著低于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组患儿术后6 个月并发症发生率比较[n(%)]

2.3 两组患儿术后不良反应发生情况比较 观察组患儿恶心呕吐等不良症状发生率3%(3/44)显著低于对照组22.73%(10/44),差异有统计学意义(P<0.05)。

3 讨 论

以家庭为中心联合专科人员的延续性护理模式是护理服务从医院到家庭的延续,使患儿出院回归家庭后仍可得到一系列的优质照护[10,11]该结果与张淑琴等[9]的研究结果相似。出院后护理工作通过各科室承担、与家属建立护理小组,对出院患儿进行持续性随访和指导,并对依从性进行监督,有效提高了以家庭护为中心的护理能力及执行率[12]。本研究旨在探讨以家庭为中心联合专科人员延续性护理在先天性巨结肠患儿中的应用效果在专科人员的康复教育指导下,观察组患儿在家庭延续性合理中排便功能、扩肛功能、合理饮食、患儿行为控制等遵医依从率均显著高于对照组;观察组患儿术后6个月内小肠结肠炎、感染、吻合口狭窄、污粪、大便失禁发生的并发症发生率显著低于对照组 (P<0.05);观察组患儿恶心呕吐等不良症状发生率3%(3/44)显著低于对照组22.73%(10/44),差异有统计学意义(P<0.05)。这与观察组以家庭中心联合专科人员的延续性护理强化健康宣教,成立延续性护理小组有关。专科人员用丰富的临床工作经验、先进的专业知识和高超的临床技能,向患儿提供高质量的护理,使护理工作标准化、规范化。

综上所述,对先天性巨结肠患儿实施以家庭为中心联合专科人员延续性护理方式,能够提高家属对该疾病的认识及康复护理水平,降低并发症的发生率,使患儿康复效果和生活质量提高,改善先天性巨结肠患儿家属的焦虑心理,具有临床应用价值,值得推广。