佛山地区大肠锯齿状腺瘤的发病情况及临床特点

2019-12-19陆宝钿李兆滔崔西玉杨雪竹王艺霖刘韶辉

陆宝钿 李兆滔 崔西玉 杨雪竹 王艺霖 刘韶辉

佛山市第一人民医院消化内科 (佛山 528000)

近20年来广东省大肠癌的发病率和病死率均呈逐年上升趋势,有研究表明,大肠癌发病率不断上升除了与生活方式、饮食习惯西化密切相关外,还有一个重要原因是缺乏对锯齿状腺瘤(SA)的正确认识,传统的结肠镜检查对SA的诊断准确率仅为1%[1]。据报道,2007年只有10%~15%的大肠癌来自SA,而到2011年,美国一项研究提出有35%的大肠癌来源于SA[2]。过去对于癌前病变的研究主要集中于传统腺瘤性息肉及其“腺瘤-腺癌途径”,对SA的研究并不多,因此,提高对SA的认识对预防大肠癌的发生有重要意义。我院为佛山地区最大的综合性医院,开放床位2 000张以上,收治的患者基本上可代表佛山地区状况。

1 资料与方法

1.1 病例纳入和排除标准

在佛山市第一人医院2003年1月—2017年12月内镜下活检、钳除或高频电切除后按照2010年WHO消化系统肿瘤病理标准诊断为大肠锯齿状腺瘤(SA)患者的资料;有明确的性别、发病年龄、发病部位等;患者为佛山地区常住居民或在佛山居住10年以上的外来居民。排除标准:既往有大肠息肉、大肠癌、炎症性肠病、大肠切除术病史以及结肠镜插入未到达回盲部者。

1.2 研究方法

对全部大肠病变切片进行重新阅片,从中筛选出SA,制订临床流行病学特征登记表格,按每3年为一期,10岁为一年龄段,对病例的检出情况、误诊率、性别,病变的发病部位、数目、形态、组织学类型、异型增生程度等临床特征进行比较分析。按组织学类型分为增生性息肉(HP)、传统锯齿状腺(TSA)、广基锯齿状腺瘤(SSA)三个亚型;按解剖部位分为三组:直肠、左半结肠(结肠脾曲、降结肠和乙状结肠)和右半结肠(回盲部、升结肠、结肠肝曲和横结肠);异型增生程度按无瘤变、低级别上皮内瘤变、高级别上皮内瘤变分三级;腺瘤大小按进展性腺瘤(≥1.0 cm)和非进展性腺瘤(<1.0 cm)分两组;表面形态分为侧向发育型(LST)和非LST两组。大肠存在多个腺瘤时,以体积最大者为准。所有病历资料均由双人独立输入电脑,建立数据库,并进行一致性检验。

1.3 统计学方法

数据采用SPSS 22.0软件进行分析,构成比或率的比较用χ2检验,检验水准α=0.05。当理论频数1≤T<5时用连续性校正χ2检验。当T<1时,用Fisher确切概率法。

2 结 果

2.1 发病情况

72 265例肠镜检查中检出6 820例结直肠息肉,从中筛选出SA 402例,占镜检例数的0.56%,占全部息肉数的5.89%,其中HP 176例,TSA 83例,SSA 143例。按每3年为一个时间段进行统计分析显示,见表1,2015—2017与2003—2005年段相比,大肠锯齿状腺瘤患者的检出数增加46.73%, 平均每年上升3.12%,其中SSA的检出数增加了111.11%,平均每年上升7.41%。

表1大肠锯齿状腺瘤的发病情况和类型 %

2.2 误诊情况

402例SA中,与原诊断一致的病例138例(HP 58例 、TSA 33例、SSA 47例),经复核新诊断的SA 264例,误诊率65.67%。不同类型大肠息肉检出锯齿状腺瘤的情况见表2,其中腺瘤性息肉检出SA数目最多,239例,误诊率为46.13%;原诊断的160例SA中,有22例分型错误,其中有13例SSA误诊为HP,误诊率为18.06%。

表2不同类型大肠息肉检出锯齿状腺瘤的情况

2.3 不同年龄组的性别比例

男221例,女181例,男:女为1.22:1,男性多于女性。发病年龄24~85岁,各年龄组的性别构成比见表3,好发年龄为50岁以上,占79.10%(318/402),平均年龄为58.6岁。随年龄增长,SA男女患者的检出数均呈逐渐上升趋势,男女比例逐渐下降,但差异无统计学意义(χ2=0.36,P=0.582)。见表3。

表3大肠锯齿状腺瘤发病年龄与性别关系比较

2.4 不同年段SA的发病部位分布

SA发病部位分布见表4。位于直肠174例,占SA的43.28%(174/402),左半结肠141例,占SA的35.07%,右半结肠87例,占SA的21.64%。随着年份推移,直肠和左半结肠SA的比例逐渐下降,右半结肠SA的比例似逐渐增高,但差异无统计学意义(χ2=6.32,P=0.611)。2015—2017年段与2003—2005年段比较,右半结肠腺瘤比例则从14.04.07%上升到21.64%。

表4SA发病年段、性别与发病部位关系比较

2.5 不同部位检出进展性SA的情况

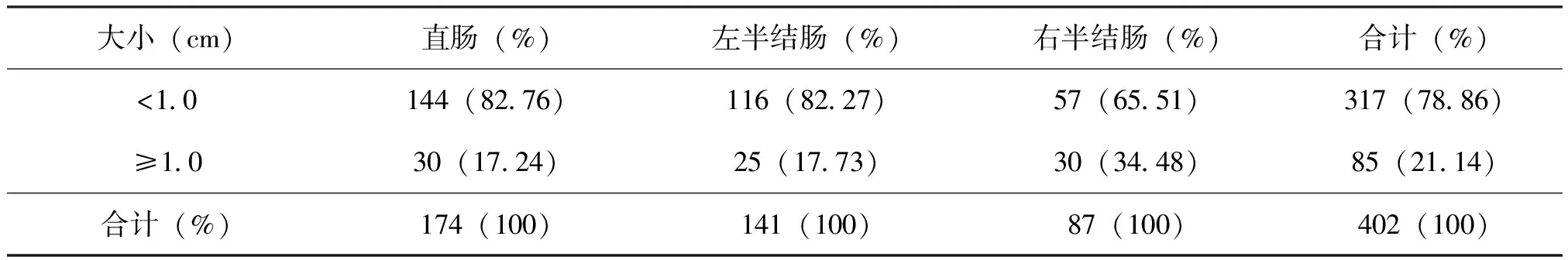

<1.0 cm的SA有317例,占78.86%,进展性腺瘤(直径≥1.0 cm)有85例,占SA的21.14%。右半结肠SA发生进展性腺瘤的比例为34.48%,高于直肠和左半结肠(χ2=11.86,P<0.01)。见表5。

表5不同部位检出进展性SA的情况

2.6 不同形态SA的临床特征比较

402例SA中,形态表现为LST的有45例,占SA的11.19%(45/402),男23例,女22例,男:女为1.05:1,低于非LST组,但差异无统计学意义(χ2=0.306,P=0.580)。402例SA中,伴高级别上皮内瘤变的有26例,占SA的6.45%;45例LST中,伴高级别上皮内瘤变占20.20%(9/45),形态表现为LST的SA伴高级别上皮内瘤变的比例高于非LST组(χ2=12.92,P<0.0001);右半结肠SA表现为LST的比例为25.29%,高于直肠和左半结肠(χ2=22.864,P<0.0001)。

表6不同表面形态SA的临床特征比较

3 讨 论

SA于2000年由WHO正式定义为继管状腺瘤、管状绒毛状腺瘤、绒毛状腺瘤之后的第四种大肠腺瘤[3]。在2001年以前,中国未见SA的相关报道,2002年,广州南方医院首先报道了7例SA的内镜和病理特征,并调查发现广州地区SA的检出数占全部息肉数3.6%[4]。然后国内外的其他地区也开展了对SA发病情况的调查,山东省滨州地区为3.0%,南京地区为0.5%,澳大利亚为35%,法国为15.7%[5- 8]。本组SA检出率为5.89%,略高于国内其他地区的报道,明显低于西方国家的报道,提示SA的检出率存在地域差异,可能与种族、生活习惯、饮食方式等不同有关。此外,还与不同地区采用的SA诊断标准不统一有关,如东西方国家的病理学家对胃肠道病变的诊断和分类标准是有差异的,国内不同医院亦采取了不同的诊断标准,导致相关的临床研究不规范,缺乏可比性。虽然SA的检出率低,但占所有息肉5.89%的SA可导致占所有大肠癌15%~35%的锯齿状腺癌,提示SA的癌变率远高于传统腺瘤性息肉。而且,随着年份推移,SA的检出率呈上升趋势,从侧面可反映其发病率不断上升,这与改革开放40年来,随着佛山地区的经济迅速发展,人们的生活环境受到污染,饮食、生活习惯西化等有关。同时,检出率的上升亦反映漏诊率下降,这与内镜检查技术的不断进步,内镜和病理医师对SA的认识不断提高等因素密切相关。其中,以SSA上升最显著,SSA好发于右半结肠,癌变率高,可能与近年来大肠癌发病部位右移密切相关,需引起高度重视。

由于SA的发病率低,过去并未引起内镜医师和病理医师的足够重视,本组402例SA中,总误诊率高达65.67%,其中有239例SA误诊为传统腺瘤性息肉,误诊率为46.13%,SA具有传统肿瘤性息肉的一般特征,两类息肉本身形态相似,SA尤其容易与管状绒毛状腺瘤混淆,内镜和病理医师对SA的认知水平不高时极容易鉴别错误,此外,近10多年来SA的诊断标准在不断完善和修改,不同时期采用的诊断标准是有差异的,缺乏可比性和可重复性。其次,SA各亚型之间的鉴别诊断困难也是导致误诊的重要原因,文献报道,SSA和TSA误诊为HP的比例为31%~37%[9],本组有13例SSA误诊为HP,误诊率为18.06%,小SSA内镜下形态与HP相似,二者存在某些组织的形态重叠,极容易习惯性地把小SSA诊断为HP,由于SA上皮的癌变风险远高于HP,两者的治疗方式和预后管理完全不同,因此,SSA的发生率虽然较HP低得多,但对SSA误诊为HP的情况应予以重视,今后有必要统一诊断标准,提高内镜和病理医师对该病变的认识,充分运用各种检测手段进行鉴别,以避免漏诊、误诊。

性别与SA的发病密切相关。本组SA患者的,男221例,女181例,男:女为1.22:1,男性多于女性,但男性的比例低于国内外的报道,国内一项SA患者的男女比例为1.6:1[10],美国一项SA患者的男女比例为2.3:1[11],提示不同地域的发病人群男女比例有差异,佛山地区的女性患SA的风险较其他地区高,而且随着年龄增长,女性的比例进一步升高,在70岁以上人群中,男女的发病比例接近1:1,可能与本地区女性寿命长,老年女性人口多有关。

年龄是影响SA发病的重要因素。美国一组SA患者的平均年龄为59.7 岁[11],本组SA患者的平均发病年龄为58.6岁,与文献报道一致,其中50岁以上患者占79.10%,提示50岁以上人群应重视结肠镜检查。本组资料还显示,SA男女患者的检出数均随着年龄增长呈逐渐上升趋势,可能与老年人肿瘤免疫机能减退,肠黏膜膜细胞的分化和凋亡功能失衡而易患肠道肿瘤有关。

本组402例SA中位于直肠占43.28%,左半结肠占35.07%,右半结肠占21.64%,提示SA好发于直肠和左半结肠,与文献报道一致[10],随着年份推移,直肠和左半结肠SA的比例逐渐下降,右半结肠SA的比例逐渐增高。此外,右半结肠SA发生进展性腺瘤(直径≥1.0 cm)的比例为直肠和左半结肠的两倍,而随着腺瘤直径的增大,其恶变率将不断上升,因此,我们认为右半结肠SA发病率的上升以及高比例的进展性腺瘤与近年来右半结肠癌的发病率不断上升密切相关。

国内一组SA研究显示[12],直径<1.0cm占80%,本组SA直径<1.0cm的SA有317例,占78.86%,与文献报道一致,因SA多表现为小而扁平,与周围黏膜颜色相似,不易被发现而漏检,而部分病变在其体积很少时即可发生不典型增生和癌变,Kasumi等[13]报道2例直径仅8 mm和12 mm的病灶已发生远处转移,是具有高度恶变潜能的病变。基于以上特点,发生在结肠镜筛查后的结肠癌被认为由漏检和未处理的SA发展而来[14],因此,小SA亦应引起内镜医师的高度重视,对于SA的筛查需行充分的肠道准备,并应用放大内镜联合NBI技术或色素染色的方法以提高检出率。

LST是国内外大肠癌前病变的研究热点,目前关于形态表现为LST的SA的报道相对较少。国外有学者报道,SA中LST病变占10.8%,本组402例SA中,形态表现为LST的有45例,占11.19%,与文献报道一致,提示LST不仅见于传统腺瘤还可能为SA,45例LST中,伴高级别上皮内瘤变占20.20%,形态表现为LST的SA伴高级别上皮内瘤变的比例明显高于非LST组,这种特殊内镜形态和特殊组织学形态的结合可能意味着更高的恶变危险,也提示不同形态的SA可能存在不同的发病机制以及癌变模式。本次调查还发现,右半结肠SA表现为LST的比例为25.29%,明显高于直肠和左半结肠,可能与不同部位大肠的胚胎学起源、生理功能上存在差异,以及引发直肠左半结肠和右半结肠SA的危险因素不同相关,有研究发现肥胖、吸烟以及红色肉类摄取是左半结肠及直肠SA的高危因素,而叶酸和家族史可增加患者右半结肠SA的危险[15],提示不同部位的SA可能存在不同的发病机制以及不同类型的癌变通路。

综上所述,SA是一类特殊的大肠癌前病变,目前在国内外的认识度有待提高。其内镜下检出率不高,但容易发生癌变,其诊断极具挑战性,应引起内镜医师和病理医师的重视。