敦煌西夏石窟中的花鸟图像研究

2019-12-19王胜泽

王胜泽

(1.兰州大学 敦煌学研究所,甘肃 兰州 730020;2.宁夏大学 美术学院,宁夏 银川 750021)

敦煌北朝石窟的花鸟图像主要出现在装饰图案中,初期更多表现为西域样式,北魏时受到中原汉地艺术的影响,形成了优美的西域风貌和淳朴的汉画风韵。它们主要分布在平棋、人字披、龛楣、藻井、佛背光以及其它边饰中,多由忍冬、莲荷、龙、凤等花鸟元素组成。①关友惠 《敦煌石窟全集·图案卷 (上)》,北京:商务印书馆,2003年,第56页。隋朝初期花鸟图像基本延续北朝样式,仍以装饰图案的形式表现,但出现了一些明显的正、侧、背、俯、仰等变化。唐代壁画中的花卉图像明显增多,主要用于装饰点缀,此外还用来交待画面空间,表现更大的自然环境。人物头饰和衣服上也大量使用了花卉作为装饰,甚至有些地方运用了真实的鲜花。②高美庆 《敦煌唐代花卉画初探》,《敦煌研究》1988年第2期,第105页。

西夏统治敦煌地区将近两个世纪,在此期间,妆銮、开凿的洞窟达百余窟。在这些佛教题材的石窟绘画中,更多是以人物形象来表现宗教仪理,山水、花鸟图像主要作为场景的配饰出现。从这些配景图饰中能窥见这一时期花鸟图像的发展变化。本文旨在探讨宋、辽、金等花鸟画对西夏石窟同类题材绘画的影响,以及花鸟图像在佛教艺术中发挥的功能作用,最后试图勾勒出一个西夏人的花鸟画世界。

一 8-11世纪历史变革背景下的敦煌西夏石窟花鸟图像

(一)8-11世纪历史变革背景下的花鸟画

8-11世纪中国历史经历了划时代的变革,学界称为 “唐宋变革”①柳立言 《何谓 “唐宋变革”?》,《中华文史论丛》2006年第1期,第125-171页;张广达 《内藤湖南的唐宋变革说及其影响》,《唐研究》第11卷,北京:北京大学出版社,2005年,第5-71页。,花鸟题材绘画在变革中呈现出巨大的发展,从画风表现、运用情况以及画科成立都有了新的成就。②陈韵如 《8-11世纪的花鸟画之变》,颜娟英,石守谦主编 《艺术史中的汉晋与唐宋之变》,北京:北京大学出版社,2016年,第324-366页。关于 “花鸟”一词,最早见于唐代文献,张彦远在 《历代名画记》中收录了诸多花鸟画家。自五代以后,一度鼎盛的人物画已出现衰颓而山水花鸟乃欣欣向荣,达于隆盛之运,花鸟画发展的势头已经可与山水画和人物画鼎足而立。③俞剑华 《中国绘画史》,南京:东南大学出版社,2009年,第95页。刘道醇著有 《宋朝名画评》和 《五代名画补遗》,全书分人物、山水林木、畜兽、花竹翎毛、鬼神、屋木六门;《五代名画补遗》录画家二十三人,分人物、山水、走兽、花竹翎毛、屋木、塑作、雕木七门。宋代郭若虚于 《图画见闻志》中指出,“若论山水林石,花竹禽鱼,则古不及近”④[宋]郭若虚撰,米田水译注 《图画见闻志》卷1,长沙:湖南美术出版社,2000年,第50页。,这一论断充分说明在宋代中期花鸟画已经取得了不容小觑的地位。成书于12世纪初期的 《宣和画谱》所录 “花鸟”一门即有2700多轴,超越其它各门类,居于首位,这是花鸟画科出现的最有力的佐证。该书花鸟叙论中说:“五行之精,粹于天地之间,阴阳一嘘而敷荣,一吸而揪敛,则葩华秀茂,见于百卉众木者,不可胜记”。⑤[宋]佚名,王群栗点校 《宣和画谱》卷15,杭州:浙江人民美术出版社,2012年,第161页。宋人把花鸟看作天地精华之显现,故两宋时期花鸟画盛极一时。

自上世纪中叶以来,对早期绘画花鸟题材的研究,因受惠于大量考古资料发掘出土,成果斐然。⑥金维诺 《早期花鸟画的发展》,《美术研究》1983年第1期,第52-57页。尤其是墓室壁画中花鸟题材绘画研究蓬勃发展,学者们整合现存画史文献与出土资料,梳理花鸟画史,对花鸟母题 (即植物鸟禽等题材)的研究倍加关注。杰西卡·罗森从花鸟画的内容意义着手,关注器物纹饰的发展,提出的 “关联宇宙观”试图将早期中国的礼器、墓葬、山水、花鸟等传统,统合于哲学观念的角度中加以考察。⑦[英]杰西卡·罗森 《作为艺术、装饰与图案之源的宇宙观体系》,载邓菲、黄洋、吴晓筠等译 《祖先与永恒——杰西卡·罗森中国考古艺术文集》,北京:生活·读书·新知三联书店,2011年,第331-333页。小川裕充结合其对庆陵辽墓壁画研究,指出唐代薛稷六鹤样式与四季时序的可能关联,将花鸟画表现纳入时间、空间配置体系中考虑,进以讨论唐宋花鸟画面构成的系谱变化。⑧[日]小川裕充 《中国花鸟画の时空——花鸟画から花卉杂画へ》,[日]户田祯佑等编 《花鸟画の世界》第10卷 《中国の花鸟画と日本》,东京:学习研究社,1983年,第92-107页。梁庄爱伦运用考古资料进一步补充了晚唐、宋、辽代花鸟题材的发展,指出9世纪起花鸟题材之所以常见于墓葬壁画,在于其蕴藏着对家族繁盛的祈愿,借着花鸟草虫等题材的象征、谐音,融入对子孙安寿、富贵利禄的期待。①Ellen Johnston Laing, Auspicious Motifs in Ninth-to Thirteeth-Century Chinese Tombs, Ars Orientalis33 (2003):pp.32-75.学者们先后从不同角度思索花鸟题材与其意义问题,呈现出花鸟画史的讨论已从形式表现加入内容意义的转变。

(二)敦煌西夏石窟花鸟画题材及类型

墓葬中花鸟画的发展是石窟壁画花鸟图像发展的镜像。敦煌莫高窟中花鸟图像,起于佛教传入敦煌之时,前秦建元二年莫高窟开凿,花鸟伴随着佛教艺术出现于石窟壁画中。在8-11世纪历史变革的背景下,西夏石窟中的花鸟图像表现如何?

西夏石窟中的花鸟沿袭了唐五代宋传统佛教表现题材,又受宋院体画与文人花鸟画的影响,在题材和类型方面有了更大的拓展,经梳理发现花卉主要有莲花、忍冬花、蜀葵、芭蕉、竹子、牡丹、菊花、萱草等,禽鸟主要有仙鹤、鸭子、鹦鹉、鸽子、孔雀、凤凰等。这些花鸟图像主要作为人物画的点缀,但也有独立成幅的例子,既表现出自然写实主义的手法,同时又有水墨的样式。

西夏石窟对传统花卉题材的表现有增无减,尤其是佛教中常见的圣物莲花,基本上每窟中都有描绘。西夏诗歌中也有多处关于莲花的诗句,《护国寺歌》第18句 “院内相合聚集莲花池”,第27句 “九天下,梵王圣君持莲花”等。西夏的皇家园林内也多种植莲花,以营造皇宫神圣的气氛。②梁松涛 《西夏文 〈宫廷诗集〉整理与研究》,上海:上海古籍出版社,2018年,第23页。西夏石窟中出现了整壁坐佛、坐菩萨,一株莲枝分散连接了好多枝蔓,在莲朵上坐着佛或菩萨。

竹子独立成画大致始于晚唐,但以勾勒设色居多,而真正在画竹理论与技法上取得重大突破与深远影响的是被称为 “湖州竹派”的创始人文同。“朝与竹乎为游,暮与竹乎为朋,饮食乎竹间,偃息乎竹阴”③[宋]苏辙 《栾城集》卷17,陈高华编 《宋辽金画家史料》,北京:文物出版社,1984年,第370页。,强调对自然之竹观察的重要性,其弟子苏轼继承并发扬了这种观察的态度与方法,“身与竹化”中物我融合为一的境界又与佛家之“禅定”和道家之 “忘我”相统一。从技法而言,文同 “善画墨竹”,其 “墨戏”之笔是对前期勾勒设色之竹画法的一种突破,苏轼所写的枯木、怪石、墨竹,均为逸笔草草、不求形似的文人画之墨戏,亦是文同所授。竹子也是西夏非常流行的花卉题材,主要作为配景出现在水月观音中,彰显出较强的文人思想。西夏石窟绘画中的竹子,从技法而言,勾勒设色,如榆林第2窟和第3窟的竹子,用墨线勾勒,中间再以石绿填色,显得较为工整。而肃北五个庙第1窟、东千佛洞第2窟的竹子,与前者不同,与文同、苏轼等所画的 “墨竹”更为接近,未勾勒直接描绘,只是未用墨而是用石绿等颜色描绘。可见,这些秀劲俊俏的竹竿,丰茂潇洒的竹叶,亦是形式多样。

榆林窟第29窟水月观音中有不少牡丹,(图1)与现实中的牡丹非常接近,绿叶红花,描绘精致,叶子的浓淡变化营造着更加真实的空间感。黑水城出土卷轴画 《水月观音》(X.2439)湖石背后一株牡丹呼之欲出,有盛开的红花和白花,还有即将盛开的花蕾,叶子之间有前后关系,每片叶子有向背以及端末的变化。(图2)

石窟中的萱草,作为点缀出现,写意味道较浓,对渲染环境气氛起到了很好的作用。还有芭蕉以及其它诸多无名花草,在西夏石窟绘画中大量出现,共同营造了真实的环境空间。蜀葵将作为个案在下文详细论述。

(三)敦煌西夏石窟花鸟图像的表现

1.自然写实主义手法。通过对莫高窟花鸟题材资料的考察,我们注意到,关于莲花化生、花供养、天女散花等样式,在莫高窟一直被使用,西夏时期亦如此。花鸟图像的装饰形式也在延续着前期。但在五代宋西夏时期更加发展了自然写实主义手法,描绘更加趋向真实。榆林窟第3窟文殊变下方的荷花,采用了工笔勾线填色敷彩的方式,荷叶筋脉清晰,变化丰富,荷花卷舒有度,清新自然。这一绘画手法,更注重描绘细节,完全是一种演进的新样,显然受中原工笔花鸟画的影响。莫高窟第65窟龛内的荷花有荷叶、荷花与花蕾,是植物自然生长过程的真实再现,同时,花茎上的小毛刺也被描绘得十分逼真,诸如此类的写实,强调了西夏时期敦煌壁画中的花鸟图像进入了一个新阶段,即细部描绘更加细腻。

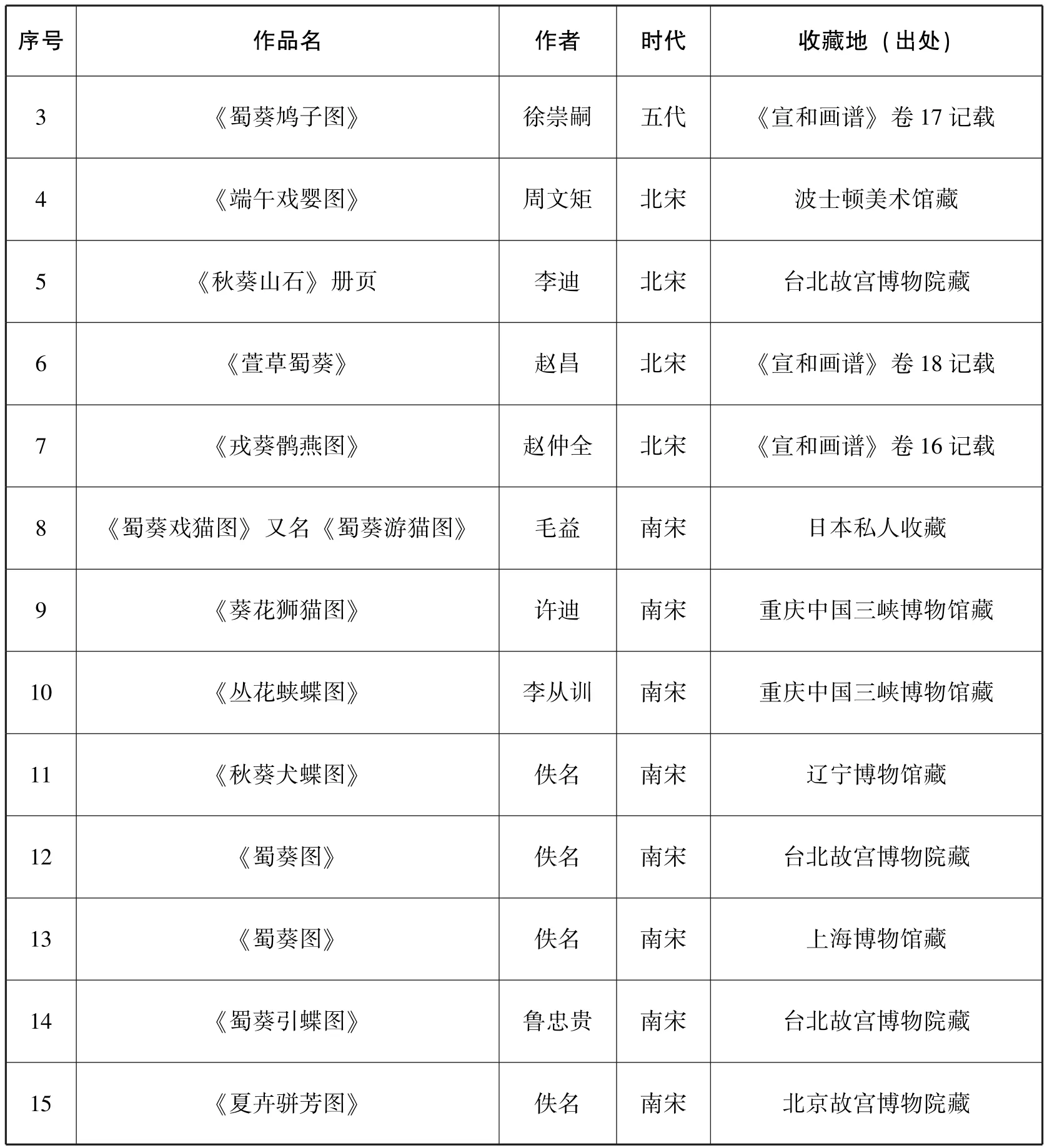

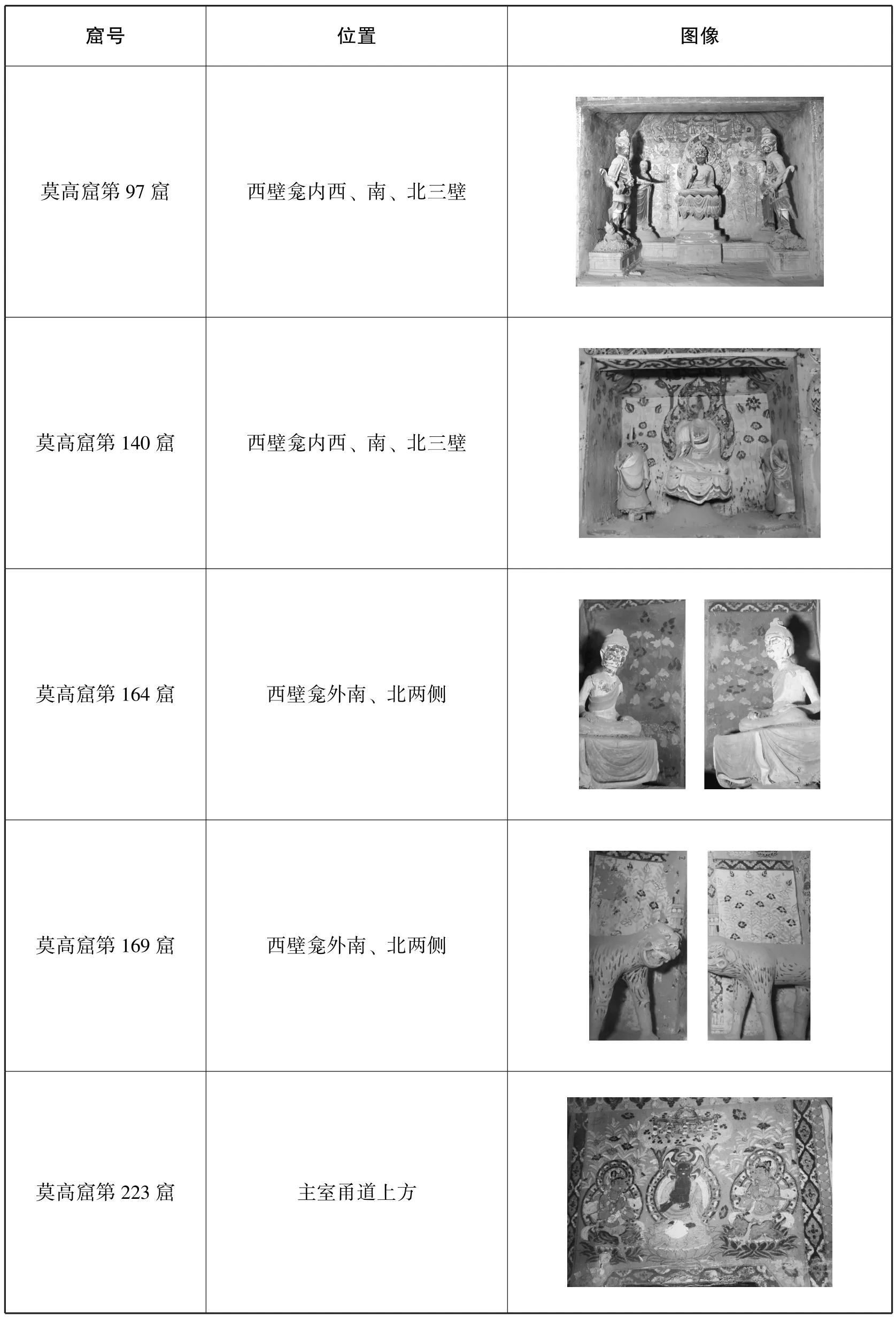

2.整壁花卉装饰。花鸟图像在壁画中出现了整壁装饰的样式,这是西夏石窟绘画中花鸟图像的一大特点。莫高窟第164、169、330窟正壁龛外南北两侧的壁面,第97、140、324、325(图3)、328窟,西壁龛内南、北、西三面均整壁绘有花卉,构图样式排列整齐,中心对称,少有留白,显得有些呆板,但装饰性强。这种样式在辽墓室绘画中出现很多,内蒙古赤峰市巴林左旗前进村的辽墓中的 《童仆、屏风图》中,画面中绘有三扇屏风,屏风上绘有湖石、梅、竹和双鹤,主体花卉布满画面空间,且呈对称样式。至于这种构图形式在西夏石窟中出现的原因,可能受到周边民族艺术形式的影响,更深层次的原因,还有待于进一步探讨。

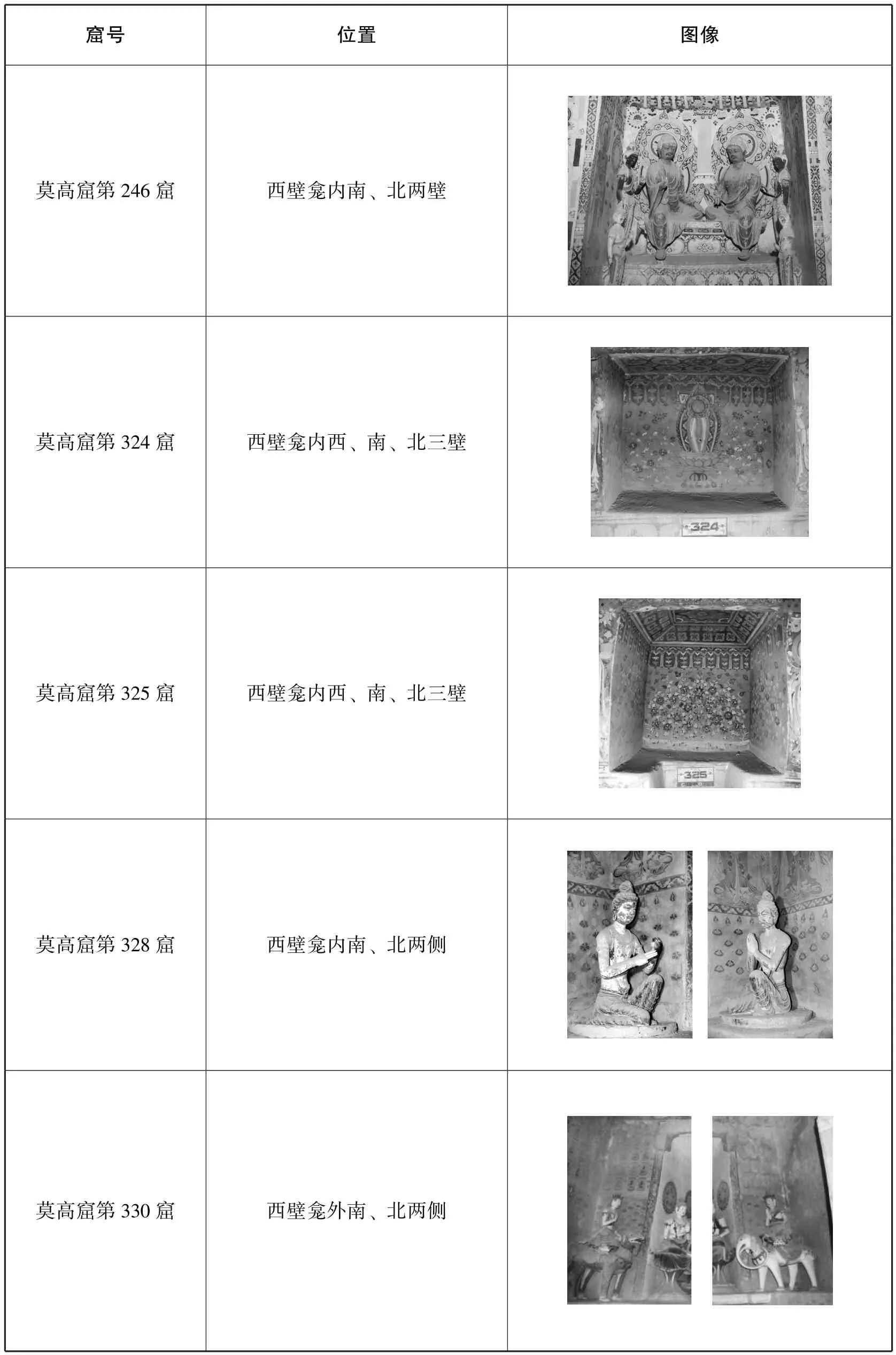

3.折枝花的表现。折枝花在西夏石窟壁画中有较多描绘,这可能与宋代院体画的影响有很大关系。唐人施肩吾 《观叶生画花》描写到 “心窍玲珑貌亦奇,荣枯只在手中移。今朝故向霜天里,点破繁花四五枝。”其中的 “四五枝”,即是 “折枝式”的构图方式。这种 “折枝式”主要因 “折枝花”而来,撷取花卉最具特别的局部入画,以达到以少胜多、小中见大的效果。榆林窟第29窟南北两壁面最上端,绘有折枝花数枝;东千佛洞第5窟岩山上部所绘花卉,就是 “折枝花”样式 (图4),水月观音身旁的净瓶里,也插有一枝花叶俱全、显得极为淡雅的白色牡丹;莫高窟第138窟供养菩萨的身后,也绘有折枝花,从花、叶形态,我们可以很清楚地分辨出它们的品种,有荷花、菊花和牡丹。

4.文人气息的彰显。西夏石窟绘画受文人画影响比较明显,尤其是花鸟图像,如湖石与竹子、芙蓉、芭蕉等的组合配置,还有野逸的萱草等。唐代王维被尊奉为 “文人画”鼻祖,他以诗入画,所画山水用 “破墨”而使得墨色浓淡相互渗透掩映。辽代“湖州竹派”虞仲文的墨竹师法北宋文同,认为画竹得先胸有成竹,首创浓墨为面、淡墨为背的竹叶画法,《绘事备考》中就有他的 《墨竹图》,也就是说水墨写意的花鸟在这一时期开始被重视。西夏石窟绘画中,有不少的花鸟图像,采用类似于文人画的一些技法,把画家所追崇的文人风骨表现得淋漓尽致。榆林窟第2窟两幅水月观音中湖石翠竹表达了一种文人逸趣。

(四)敦煌西夏石窟中花鸟图像的功能分析

1.花鸟图像与佛教仪轨

莲花是佛国世界里最主要的花卉,在佛经中被誉为七宝之一,因其自然物理特性而被誉为圣洁之花,《起世经》记载:“彼诸山中,有种种河。百道流散,平顺向下,渐渐要行,不缓不急,无有波浪。其岸不深,平浅易涉。其水清澄,众华覆上,水流遍满。”①《起世经》卷1,《大正藏》,第1册,第314页上。文献所见山间的河流上,覆满莲花。据佛经记载,释迦牟尼佛出生后,就可以下地走路,向东南西北各走七步,步步生莲花,一手指天,一手指地高喊:“天上地下,唯我独尊。”因此,莲花与佛结缘,成为佛教象征之花。莲花在佛教中,尤其为净土宗、禅宗所看重,净土宗常常被称莲教、莲宗,释伽拈花,伽叶微笑,在禅宗起源的传说里,它常常为菩萨的手持之物,或佛、菩萨的宝座。莲花作为佛国净土的象征,在佛教艺术中随处可见。西夏石窟壁画中的莲花,也是画工极力表现的艺术形式。

西夏时期的 “阿弥陀经变”数量较多,莲花也是最主要的表现内容。莫高窟第164、165、224、400等窟都有莲花的绘制,榆林窟第29窟主室西壁北侧画有阿弥陀经变一铺,画面的下部殿堂前的庭院,有一方形的七宝池,池中莲花盛开,两个化生童子站在莲花中,池内莲花较为写实。莲花还大量作为供养花出现。

2.真实空间的营造

西夏石窟绘画中的花鸟元素,除了佛教仪轨的绘制需求以外,还有一些是为满足真实空间的营造所用,即 “造景”。

“造景”②陈韵如 《8-11世纪的花鸟画之变》,第333页。一词是陈韵如先生关注花鸟画所运用的语法,是其思索花鸟画的构成模式所选用的一个角度。笔者以为,敦煌壁画的发展正好契合了这一论述。敦煌壁画发展到晚期,世俗化倾向更加突出,“去瑞物”③陈韵如 《8-11世纪的花鸟画之变》,第343页。性更加明显,而把人物与花卉等放在一起描绘的花园景致有所凸显,随物造景,情景交融。

“造景”在敦煌壁画中可谓应用广泛,在北朝的本生故事中,几何形的小山、线形的动物、寥寥数笔的花树都营造的是一个真实的场景,其后在唐代兴起的 “十六观”中,造景表现更加突出,一个个观想的场景就是一个小的世界。莫高窟第45窟北壁的“十六观”“未生怨”,每一幅小的画面中有树、花草,最后下品下生观,出现了往生七宝池莲花,描绘人物无论人物衣冠,还是花树场景,都是当时现实生活的写照。五代时期莫高窟第61窟西壁绘制的五台山图,是文殊菩萨的道场,在这巨幅全景式史迹画中,山恋起伏,五台并峙,图中有高山、流水、寺院建筑、菩萨、高僧、商贾等,还有无数的花草树木,禽鸟飞过高山,笔者粗略估算,不下于二十余种。这幅画中,花草没有明显的象征意义,更多是为点缀画面,达到构建真实场景的效果。

西夏时期榆林窟第2窟西壁南北两侧各绘有一幅水月观音,观音身后岩石间生出修竹,前方有牡丹与杨柳枝,近处水中莲花盛开,岸边兰草点缀。画中竹子枝叶多向翻转,荷花采用不同的角度和形态,十分讲究细节。(图5、图6)北侧一幅中两只鹦鹉,一前一后,一只正面向前,一只倾斜回头,其姿态的转折角度与外貌的描绘,值得关注。尤其是它们的位置被安排在画面中心靠左的地方,营造出一个自由祥和的景象。西夏的水月观音图像较多,榆林窟第29窟、东千佛洞第2窟、黑水城出土的几幅都有同类的景象描绘。陈韵如研究表明,花卉鸟禽等各种母题配置画面之中,构成内在合理整体的空间,这种场景也许构成一个画面整体,也许构成了一个野外景致的一角,但对于考察花鸟画的发展与表现而言,植物花卉、禽鸟蜂蝶都构成了重要的构筑关系要件,她把此一随着物类特性而营造景象的过程,认为是 “随物造景”这一阶段的目标企图。①陈韵如 《8-11世纪的花鸟画之变》,第334页。西夏石窟绘画中的竹子、牡丹和萱草等花卉图像,营造了一个世俗的生活世界。

3.花卉作为区隔

花卉与人物并存的图绘表现在敦煌石窟中出现较早,南北朝时期就有持花菩萨、持花供养人等绘画形式,这是花鸟题材伴随着人物描绘而出现的。陈韵如认为这些花卉与人物并存的表现手法,区别于六朝以来 “树下人物”传统。②陈韵如 《8-11世纪的花鸟画之变》,第335页。这种手持花卉的供养人形象在长期发展中,随佛教的东传而影响了中原地区。而另一种将花卉植物绘于人物之间进行区隔的图绘表现,我们称之为 “花卉人物”③陈韵如 《8-11世纪的花鸟画之变》,第336页。。敦煌莫高窟初唐第332窟东壁南北两侧下端,各绘三位僧人,中间就以花卉作为区隔,花卉在此显然成为了独立母题而存在。莫高窟第328、16窟甬道内,(图7)真人大的菩萨之间绘盘旋而上的莲花,莲花与菩萨一样高大,菩萨间形成了一个一个区段,人物之间没有互动。

除了以上三个方面,五代宋西夏时期就出现许多花卉植物作为人物的陪衬,而不再是作为区隔的独立母题。例如莫高窟西夏重绘洞窟第97、140、169、223、246、324、328等窟,在佛、菩萨、罗汉等的壁面上画了大量蜀葵,这些蜀葵没有画于人物的两侧,而是作为背景出现,我们剥离前面的佛像,展现在眼前的是一幅较为完整的蜀葵图,它是独立在人物之外,没有受限于人物的活动。这类人物与花卉并存的场景,是西夏花鸟画独立成画的重要表现。另外肃北五个庙第3窟药师净土变的局部有一处放飞的场景,画面上抓鸟与放飞显示了人与鸟虫之间的关系,这个趣味别致的景象呈现了禽鸟从笼子里抓出来到放飞的时空顺序,成为花鸟独立发展脉动中的一个节点。

二 蜀葵作为敦煌西夏石窟花卉新样

在考察西夏石窟绘画的过程中,笔者发现,蜀葵作为一种重要的花卉,大量出现在了西夏石窟中,形成了独特的西夏样式。

(一)宋夏时期的蜀葵图像

蜀葵属多年生草本植物,历代花卉典籍中均有记述,亦有 “一丈红”“戎葵”“胡葵”等名称,最早出自辞书 《尔雅》,注释为 “菺,戎葵”。宋人罗愿 《尔雅翼》中记:“凡草木从戎者,本皆自远国来。”①[清]纪昀 《四库全书》第70册,上海:上海古籍出版社,1987年,第48页。又云:“荆葵,一名戎葵,一名芘芣,似木槿而光色夺目,有红,有紫,有青,有白,有黄。茎叶不殊,但花色有异耳,一曰蜀葵。”②[清]纪昀 《四库全书》第70册,第169页。蜀葵别名 “胡葵”,具有极强的地域色彩,《本草纲目》 《广群芳谱》中均有提及, 《宣和画谱》和 《宋画全集》花鸟画记载植物出现频率前40名中,蜀葵位居第 21。①左丽笋 《宋人花鸟画中的植物图像辨识》,淮北师范大学硕士学位论文,2016年,第31页。

在 《花经》中,蜀葵称不上是国色天香,只在 “九品一命”之列,而它的茎秆挺拔,叶绿花艳,形态很是优美。蜀葵虽位居 “九品之列”,但仍然赢得许多画家的青睐。20世纪90年代初,北京市八里庄发现了唐开成三年 (838)幽州节度判官兼殿中侍御史王公淑的墓葬,墓室北壁通壁绘 《牡丹芦雁图》 (在棺床所贴靠的墙壁上),中央绘繁茂硕大的九朵牡丹花,共分为上、中、下三层,并呈左右对称的分布样式。牡丹花右上角绘有两只蝴蝶,翩跹起舞。画面左上角残,东侧牡丹花下部可辨认出有半株秋葵。虽然是折枝处理,但可以窥见葵类植物在唐代已被描绘。《铁围山丛谈》有记,五代南唐画家徐熙绘 《碧槛蜀葵图》,宋时期被王晋卿收藏。宋李嵩、鲁忠贵、李迪、毛益等均有蜀葵画作留存至今。李嵩 《夏花篮图》中的蜀葵被画于画面中间的位置,可见它被画家视为夏季之主花。毛益 《蜀葵戏猫图》中蜀葵、游戏的猫、蝴蝶共置一图。波士顿美术馆藏旧题周文矩团扇 《端午戏婴图》,画面中布满蜀葵、菖蒲和萱草,画中一男孩与两只小猫嬉戏,打着小鼓。南宋皇室的 “御书葵榴画扇”是端午节赏赐给宫廷内眷、宰执、亲王的团扇,存世的南宋 “蜀葵图”团扇有多件,台北故宫博物院、上海博物馆各藏有一件的 《蜀葵图》,技艺精湛,北京的故宫博物院亦藏有一幅,名为《夏卉骈芳图》。南宋许迪 《葵花狮猫图》绘一狮子猫神采奕奕蹲立于地,左侧绘湖石,几枝蜀葵斜逸而出,花朵盛放,生机勃发,画面右侧杨后楷书题名 “葵花狮猫”,方濬颐在裱边题诗:“芘芣 (即蜀葵)花正浓,狸奴此嬉戏。号曰玉狻猊,临清产尤异。”②见重庆中国三峡博物馆藏南宋许迪 《葵花狮猫图》裱边。这几幅画面中的蜀葵,均为工笔设色。

明代之后,画家们更热衷于表现蜀葵题材,戴进、文嘉、恽寿平、蒋廷锡、李鱓、奚冈、马荃等人都画有蜀葵作品。清代画家王武曾画多幅 《忠孝图》,画面的主角是蜀葵和萱草,他的一幅 《忠孝图》有题词:“古人合写萱葵为忠孝图,漫仿其意,工拙所不计也。”近现代绘画大师吴昌硕、沙馥、程瑶笙、齐白石、陈半丁、黄宾虹、徐悲鸿、陈师曾等都创作了蜀葵作品。

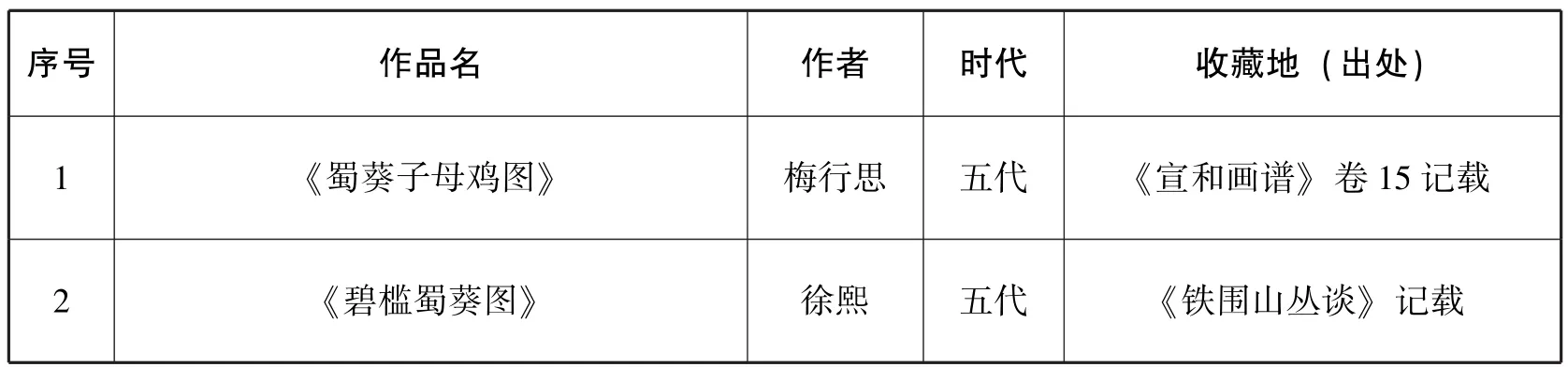

五代宋蜀葵绘画作品统计表:

序号 作品名 作者 时代 收藏地 (出处)3《蜀葵鸠子图》 徐崇嗣 五代 《宣和画谱》卷17记载4《端午戏婴图》 周文矩 北宋 波士顿美术馆藏5《秋葵山石》册页 李迪 北宋 台北故宫博物院藏6《萱草蜀葵》 赵昌 北宋 《宣和画谱》卷18记载7《戎葵鹘燕图》 赵仲全 北宋 《宣和画谱》卷16记载8 《蜀葵戏猫图》又名 《蜀葵游猫图》 毛益 南宋 日本私人收藏9《葵花狮猫图》 许迪 南宋 重庆中国三峡博物馆藏10 《丛花蛱蝶图》 李从训 南宋 重庆中国三峡博物馆藏11 《秋葵犬蝶图》 佚名 南宋 辽宁博物馆藏12 《蜀葵图》 佚名 南宋 台北故宫博物院藏13 《蜀葵图》 佚名 南宋 上海博物馆藏14 《蜀葵引蝶图》 鲁忠贵 南宋 台北故宫博物院藏15 《夏卉骈芳图》 佚名 南宋 北京故宫博物院藏

从统计的图像资料来看,五代宋画中有诸多蜀葵图像,尤其是南宋绘画中,蜀葵是很流行的一种花卉品类。这些为我们探讨西夏石窟绘画中的蜀葵提供了非常有价值的图像资料。当然需要说明的一点是,蜀葵、秋葵、戎葵等作为绘画母题,在寓意上都有相似的意义。

(二)蜀葵作为西夏石窟绘画的独特样式

敦煌唐代石窟绘画中出现了蜀葵,一般是一个折枝或者一株。到了西夏时期,其构成样式与前期有了很大不同,尤其是满壁平行式排列,这一图式的变化,很值得我们去探讨。

莫高窟蜀葵图像分布统计表 (图片由敦煌研究院提供)

窟号 位置 图像莫高窟第246窟 西壁龛内南、北两壁images/BZ_168_1346_477_1838_831.png莫高窟第324窟 西壁龛内西、南、北三壁images/BZ_168_1389_946_1795_1301.png莫高窟第325窟 西壁龛内西、南、北三壁images/BZ_168_1403_1417_1781_1771.png莫高窟第328窟 西壁龛内南、北两侧images/BZ_168_1344_1888_1840_2239.png莫高窟第330窟 西壁龛外南、北两侧images/BZ_168_1344_2385_1840_2738.png

上表所示,莫高窟第169窟与第330窟内的蜀葵绘于一界格内,界格只占据了整壁的一部分,每一株蜀葵平行排列,没有前后及穿插关系,亦没有留白,画面构图密密匝匝,极具装饰感。笔法上既有勾勒也有没骨。第97、140、324、325窟中的蜀葵均绘于龛内整壁,而非在较小的界格,大部分壁面内的蜀葵排列平面式表现,较为平均,但第325窟龛内正壁的蜀葵表现较为独特,在繁花盛开的蜀葵花丛中,每株蜀葵前后错落,有近大远小的变化,打破了平均式排列的平面感。蜀葵叶子的颜色也有浓淡变化,前面的较浓,后面的浅淡,富于空间感,构成了勃勃生机的蜀葵花丛,既是忠实于自然的表现,同时也见出了画家高超的技艺。

(三)敦煌西夏石窟中蜀葵的意义探讨

在中国传统文化中,蜀葵的象征内涵或意义主要可归为以下几类:一是驱邪。蜀葵常被称作 “五色蜀葵”,而 “五色”象征阴阳调和。端午时节,在浙江一带每家都有插蜀葵花、菖蒲、栀子花、石榴等以供养的习俗:“钱塘有百万人家,一家买一百钱花,便可见也。酒果、香烛、纸马、粽子、水团,莫计其数,只供养得一早,便为粪草。虽小家无花甁着,用小坛也插一甁花供养,盖乡土风俗如此。寻常无花供养,却不相笑;惟重干不可无花供养。端午日仍前供养。”①[宋]西湖老人 《西湖繁胜录》,《永乐大典》卷7638,第6页。因此,蜀葵在某种意义上是用于辟邪去病的花草。二是表 “忠心”。清人陈淏子 《花镜》云:“蜀葵,阳草也。”②[清]陈淏子辑,伊钦恒校注 《花镜》,上海:农业出版社,1962年,第334页。可见蜀葵有“向阳”之特点。明张瀚 《松窗梦语》:“蜀葵花草干高挺,而花舒向日,有赤茎、白茎,有深红、有浅红,紫者深如墨,白者微蜜色,而丹心则一,故恒比于忠赤。”③[明]张瀚 《松窗梦语》,北京:中华书局,1985年,第102页。三是 “淡”。在道家思想影响下,南宋文士也普遍崇尚 “淡”的趣味,并将其与休闲娱乐等问题相联系。文人又将蜀葵与道家思想结合在一起。文献 《祭天神》:“岁时杂记京师人自五月初一日,家家以团粽、蜀葵、桃柳枝、杏子、林禽、奈子,焚香或作香印。祭天者以五百古词、云角黍,厅前祭天神,妆成异果。”④[宋]陈元靓编著 《岁时广记》卷21,上海:商务印书馆,1939年,第233页亦与道家思想有关。

由上可见,在中国传统文化中,蜀葵被赋予 “辟邪”“忠心”“玄淡”等内涵,是与儒家和道家思想紧密相连。蜀葵图像与佛教思想也有一定的关系,唐代 《华严经疏》云:

明传通感应者,自晋译微言,则双童现瑞;唐翻至教,则甘露呈祥。冥卫昭然,亲纡御笔。论成西域则地震光流,志彻清凉则感通玄悟。其书写则经辉五色,楮香四达,冬葵发艳,瑞鸟衔华。读诵则眇然履空,焕若临镜。每含舍利,适会神僧。涌地现金色之身,升天止修罗之阵。观行则无生入证,偈赞排空。海神听而时雨滂沱,天童迎而大水弥漫。讲说则华梵通韵,人天共遵,洪水断流,神光入宇。良以一文之妙摄义无遗,故一偈之功能破地狱;盥掌之水尚拯生灵,故读诵思修功齐种智。宿生何幸,感遇斯文。其事迹昭彰,备于 《传记》。①《大方广佛华严经疏》卷3,《大正藏》,第35册,第524页上。

唐代 《清凉山大华严寺沙门》(澄观述)中有记述:

冬葵发艳者。即邓元爽。华阴人。证圣年中。爽有亲故暴死。经七日却苏。说冥中欲追爽。爽甚危惧蒙彼使命令写华严。写竟。爽母坟侧先种蜀葵。至冬已悴。一朝华发璨然荣茂。乡闾异之。乃为闻奏。则天皇帝为立孝门。②《大方广佛华严经随疏演义钞》卷15,《大藏经》,第36册,第114页下。

从上述文献可以看出,蜀葵可能与华严思想有关。

《华严经》中华严的梵语qandavyaha中的ganda译为杂华,vyuha译为严饰,杂华严,即以杂华意味庄严。杂华意味着所有的花,包含了所有无名的花。“华严”表示一种比喻, 《华严经》亦被称为 《杂华经》,主要讲佛是超越时间和空间的,是用杂华(所有的花)来装饰的无限大的佛。华严世界的教主是毗卢遮那佛,本义为光明普照,所以毗卢遮那如来又称大日如来,与其二胁待菩萨普贤、文殊共称为“华严三圣”。人可以通过逐步的修行达到最高果位——佛的境界,而 《华严经》正是讲述信众通过修行终成正果成佛的路线图。 《华严经》在展示修行过程中遇到的各种精神上的苦难之外,更展示了其中的快乐。它是对佛教的宣扬,更是一种美的熏陶,并凝聚成一种审美观念,产生深远影响。③陈望衡 《〈华严经〉对中华审美意识建构的意义》,《西北师范大学学报 (社会科学版)》2016年第3期,第37页。

通过诸多史料可知,华严宗在西夏广为流传,华严思想在西夏盛行。存世的汉文和西夏文版本的 《大方广佛华严经》就有很多版本,最早的汉刻本刊于大安十年(1083)④史金波 《西夏佛教史略》,银川:宁夏人民出版社,1988年,第156页。,黑水城文献中的法藏述 《修华严奥旨妄尽还源观》、宗密的 《中华心地传禅门师资承袭图》、《禅源诸诠集都序》、晋水净源的 《金狮子章云间类解》、澄观 《大方广佛华严经随疏演义钞》等也是西夏流行的重要华严经典。

华严经主张用杂华 (所有的花)来装饰的无限大的佛,蜀葵作为杂华之一种,大片绘制于佛的周围,用来装饰无限大的佛。莫高窟第330窟龛外左右两壁塑有普贤和文殊 (清塑。但从石窟形制来看,文殊普贤所在位置早期就有设计,可能是后人根据佛经重修),应与龛内主尊构成 “三圣”,普贤、文殊身后、侧面以及下部墙壁上的界格内绘满盛开的蜀葵,明显与华严思想有关。第169窟与第330窟的图像组合相似,应也有类似的营造思想。第97、140、324窟和第325窟的图像配置也极为相似:正壁开龛,龛内主尊结跏趺坐 (第324窟的被毁,但从残留的头光和背光判断,应也是结跏趺坐。第325窟无),周围有二弟子和二天王,龛内正、左、右三壁满壁绘有茂盛的蜀葵,龛外左右两壁绘菩萨。通过释读以蜀葵装饰的这些西夏石窟图像,可判断其可能都与华严思想有关。

宋人尤袤在 《全唐诗话》中记载:“李真画四面花鸟,边鸾画药师,菩萨顶上茙葵尤佳。”①[宋]尤袤 《全唐诗话》卷6,明津逮秘书本,第174页。这很容易与莫高窟第223窟窟门上方的菩萨联系起来,排列左右对称整齐的蜀葵,构成了独特的一种装饰。不论文献记载,还是存世的图像再现,都告知我们,蜀葵在佛教艺术中存在的事实。西夏石窟中的蜀葵,更多与华严思想有关。西夏人将自己非常熟悉的蜀葵置于 “杂华”之列,赋予其意义,正如宋人之于世俗绘画中的蜀葵。此外,独将蜀葵用作装饰,可能还与中国儒家思想中的忠孝有关,体现了佛教的中国化思想。

三 从黑水城出土 《禽鸟花卉》看敦煌西夏石窟花鸟

黑水城出土文献资料中有一幅绢画 《禽鸟花卉》(图8),这是目前所见唯一一幅西夏花鸟画,笔者对该画有专门研究。②王胜泽 《俄藏黑水城出土 〈禽鸟花卉〉解读》,《西夏学》2018年第1期,第149-154页。《禽鸟花卉》与西夏石窟花鸟图像在题材、表现手法上具有相似性,且两地都出现了完整的花鸟画样式。

敦煌石窟绘画中作为主题图像的配景有诸多花鸟图像,西夏时期也是如此,它们并不是完整的花鸟作品,而是掺杂在佛教故事、经变画等中,对画面起到装饰或点缀的作用,营造氛围,烘托环境。但是从莫高窟西夏石窟第324、325等窟中整壁的花卉表现可以看出,它们已经超越了 “花鸟图像”的范畴,而成为独立的花鸟画样式。至此,莫高窟从北凉到西夏,历经九朝,在西夏时期出现了完整的花鸟画,意义非凡。众所周知,唐宋以来花鸟独立成科,形成了独立的花鸟画科,这一历史性的发展,对石窟艺术也产生了不小的影响,例如折枝花出现与增多、花鸟表现的精细化等等,最终出现了整壁花卉的描绘,出现了完整的花鸟画。这种情况和辽代墓中的花卉表现非常相像,是这一时期花鸟发展的时代共性。在西夏的西北边陲,黑水城与敦煌两地都出现的独立花鸟画,说明西夏人对花鸟画的喜好与重视,即使因历史原因保存下来的非常少,但我们还是能够体会到西夏人的花鸟情怀。

从黑水城出土 《禽鸟花卉》和敦煌西夏石窟绘画和卷轴画中的花鸟图像来看,西夏人也向往自然,熟悉身边的花鸟草虫,在极力学习宋辽等绘画的过程中,掌握了花鸟绘画的一些技法,也同样有通过花鸟绘画的描述来歌颂王朝,表达画家美好愿望的倾向。鲁多娃在其研究中直接指出,《水月观音普萨》(X.2439)中观音像四周的石头画成了石青色,牡丹花画成了粉色和红色,这和观音的衣服和发式一样,都直接仿自南宋中原画师的作品。①[俄]鲁多娃著,胡鸿雁译 《黑水城的汉式绘画》,载景永时编 《西夏语言与绘画研究论集》,银川:宁夏人民出版社,2008年,第268页。鲁多娃对此画的评论只是冰山一角,也可以看作是西夏绘画与宋代绘画关系的一种影射,西夏人在学习他人的基础上进行了一些富有民族特色的创造。虽然没有更多的文献资料去充分证明西夏花鸟的本来面貌,但是通过 《禽鸟花卉》的出土,敦煌西夏石窟绘画中整壁花卉表现,其它石窟中对花鸟元素点滴的记录,以及辽金等花鸟画的成就,可以断定西夏时期独立画科花鸟画的成立,以及西夏自身花鸟画系统的独特样式,西夏人用其智慧和善于学习的精神,构建着自己的花鸟画世界。