基于地形梯度的岩溶槽谷区土地利用空间格局分析

2019-12-18李阳兵刘亚香胡先培

王 权,李阳兵,刘亚香,胡先培

贵州师范大学地理与环境科学学院, 贵阳 550025

土地是地球表面某一区域包括地质、地貌、气候、水文、土壤、植被等多种自然要素在内的自然综合体[1],而土地利用是人类与自然环境长期相互作用的结果[2],是一个动态的过程,包括时间与空间上的动态变化[3]。随着时间的发展土地利用在不同尺度的时空上表现出明显的差异性[4]。地形在自然环境中是影响土地利用的重大因素,在一定程度上决定土地利用/土地覆被变化(LUCC)的方向和方式[5-6]。 多重因素主导下,不同土地利用类型在地形上表现出共同的变化特征与差异[7-9],在不同高程、坡度、地形起伏度上呈现明显梯度效应[10-12]。近些年来,利用地形因子对土地利用空间分布格局及其变化一直是该领域的研究热点。不少学者利用数字高程模型(Digital Elevation Model, DEM)研究地形因子对土地利用演变规律,呈现出一定的垂直分布特征;建设用地、农村居民点、耕地和水域对地形条件的选择性较强[13]。崔步礼、汤国安、谷建立、崔步礼、哈凯等学者基于数字高程模型,深入研究了土地利用空间分布格局与地形因子具有显著的相关性[14-17]。但这些研究多是将高程、坡度等作为单个因子来研究,而把高程和坡度组合一起,综合分析土地利用空间分布格局基于地形梯度的变化及规律,则相对较少;尤其是缺乏进一步对岩溶槽谷这典型地貌单元不同地形梯度上的土地利用在空间分布研究,研究其具有科学性与实践意义。

西南喀斯特地区生态环境脆弱,地形起伏多变、高差大;槽谷这一典型地貌单元山坡-槽坝在地形地貌空间上交替出现,地形分异明显,土地利用空间格局差异显著。在社会经济快速发展背景和地形因子主导下,槽谷区土地利用分布格局的梯度效应是否存在显著现象?因此,有必要深入研究岩溶槽谷这典型地貌单元土地利用在地形梯度上空间分布格局、土地利用多样性、土地利用程度以及土地利用是否在地形梯度上存在不合理现象,从而判断岩溶槽谷区土地利用是否处于合理状态。为此,本论文主要选取具有代表性的贵州省德江、沿河、印江三县交界处的三条岩溶槽谷,分别是西部槽谷、中部槽谷、东部槽谷,对其进行不同地形梯度的土地利用在空间分布差异对比分析,以揭示在我国快速的城镇化和工业化等社会经济变化背景下,岩溶槽谷区这典型地貌单元在地形梯度上土地利用分布特征和土地利用程度状况,从而掌握岩溶槽谷区土地利用/覆被变化情况、以及土地退化与恢复取得客观全面的认识,为岩溶槽谷山地地区政府部门取得科学规划提供参考。

1 研究区概况

研究区域位于贵州省德江县、沿河县和印江县交界处,三条槽谷分别为:西部槽谷、中部槽谷、东部槽谷;西部槽谷位于枫香溪镇和谯家镇,中部槽谷位于杉树镇,东部槽谷位于沙子坡镇(图1)。三条槽谷处于共同区域,呈北东向排列组合、地形上为背斜呈山、向斜呈谷的平行岭谷,每条槽谷又分别由中间谷地和两侧坡面构成,山-槽梳状紧密褶皱交替出现。其中西部槽谷位于东经108°32′37″—108°31′42″和北纬28°12′41″—28°26′35″之间,长为38.96km,宽为7.29km,平均海拔为760m,平均坡度为12°;中部槽谷位于东经108°41′42″—108°42′53″,北纬28°11′32″—28°13′37″之间,长为42.85km,宽为3.90km,平均海拔为880m,平均坡度为16°;东部槽谷位于东经108°48′48″—108°49′53″和北纬28°22′45″—28°23′37″之间,长为3.257km,宽为4.86km,平均海拔为680m,平均坡度为17°。研究区域自然条件恶劣,自然灾害频繁,植被覆被少,生态环境脆弱,石漠化现象严重,水土流失严重,农业结构单一,农业生产效率低。全区气候类型属于亚热气候和暖温带季风山地气候,年平均气温15℃,年均降雨量1200 mm。

图1 研究区地貌Fig.1 The topography of study area

2 研究数据与方法

2.1 数据来源与处理

本研究数据来源包括:岩溶槽谷区30 m×30 m DEM(Digital Elevation Model)来源于ASTER GDEM,经处理得到所需要数据;以2017年landsat TM高清影像为数据(来源于地理空间数据云, http://www.gscloud.cn/),采用Eradas imagine 9.0遥感软件对影像进行几何校正,在此基础上对数据进行配准,配准误差控制在0.5个像元内。在Arcgis 10.2软件支持下,采用目视解译,最后得到岩溶槽谷区土地利用矢量图,再由Arcgis 10.2软件进行拓扑检查、修改;在分类中参照2007年全国土地利用分类体系,把斑块分为12种地类(灌木林地、农村居民用地、山地旱地、水田、水域、沟渠、道路、城镇用地、工矿用地、有林地、草地、裸露岩地)并赋予每个斑块代码属性值,最后得到土地利用现状图(图2)。研究区土地总面积为503.39km2,其中,西部槽谷的土地面积为251.09km2,占研究区总面积44.88%;中部槽谷土地面积为178.82km2,占研究区总面积31.96%;东部槽谷土地面积为129.61km2,占研究区总面积23.16%。乡镇、农村居民点和山地旱地、水田主要分布在各条槽谷的地形平坦部位;灌木林地、有林地、草地主要分布于各条槽谷山坡部位。

图2 岩溶槽谷区土地利用现状图Fig.2 The land use status map in karst trough valley area

2.2 研究方法

2.2.1地形位指数

地形位指数是指在一定区域范围内高程和坡度组合形成的地形因子。它是精确定量化分析土地利用类型的空间分布格局与地形梯度的变化关系。本论文运用地形位指数来进行土地利用状况的梯度变化[18],其公式为:

(1)

基于Arcgis 10.2软件,提取槽谷区对应的高程图、坡度图,并采取spatial anaysis tool的 reclassify对高程图与坡度图分级,并统一为Cell size为30m的栅格数据。根据实际情况,将1080m以上土地类型分布单一,则可以单独为一级,把380—1000m之间的高程区,按照海拔间隔100m进行分级。坡度在30°以上,对土地利用的限制性较强烈,因此把30°以上可单独作为一级,30°以下,每5°为一级,依此得到第1级、第2级直至第7等级。在此基础上,利用Arcgis 10.2 spatial anaysis tool的raster calculator对高程与坡度分级栅格数据进行组合运算,分别得到,岩溶槽谷区的地形位空间分布图(图3)。

图3 岩溶槽谷区地形位Fig.3 The terrain niche in karst trough valley area

2.2.2分布指数

分布指数是用来描述不同土地类型在地形梯度分布状况,其是一个无量纲指数[19],表示不同土地类型分布优势状况[20]。其公式为:

(2)

式中,P为分布指数;e表示地形因子,分别为高程、坡度;Sie表示地形因子特定等级下的i地类的面积;Si是i地类的面积;Se是整个区域e地形因子特定等级下的总面积;S为整个区域面积。分布指数是一个标准化、无量纲的指数。如果P>1,表示第i种地类在e级地形上的分布属于优势分布,P值越大,优势度越高,P<1其分布优势度越小。

2.2.3土地利用多样性指数

在土地利用组成多样性中,多样性指数表示研究区内土地利用组成分布上的多样性特征,即所有分类单元在组成分布上的均匀程度[21]。其公式为:

(3)

式中,在土地利用组成组分多样性中,Yh表示研究区内土地利用在组成上的多样性特征;Pi表示是土地类型i所占面积的比例;n为土地利用类型的数目,其表示研究区土地类型的相对多度。

在土地利用的构成组分多样性里,多样性指数值域为[0,1],值趋近1,说明研究区域的每一种土地利用类型分布越均匀;若趋近0,说明研究区土地利用类型分布均匀度较差,某一类或少数几类土地利用,占用了该研究区的总面积。

2.2.4土地利用程度综合指数

为了更加科学合理定量化土地利用程度的地形位分异规律,论文引入土地利用综合指数指标,根据研究区实际情况,将土地利用程度综合指数分为4级[22],得研究区12种土地类型赋值表1。其公式为:

(4)

式中,Ld为某研究区土地利用程度综合指数;Ei研究区内第i级土地利用程度分级指数;Ci为研究区内第i级土地利用程度分级面积百分比;n为土地利用程度分级数。

表1 土地利用程度分级指数赋值表

2.2.5土地利用相对合理性指数

土地利用相对合理性指数是反映出一定地域土地类型在空间上分布的合理程度[23]。本论文是通过地形位指数反映土地利用相对合理性程度;因此依据坡度与高程组成地形位,进行评估土地利用的合理性程度。根据国家水利部门土壤侵蚀分类分级标准(SL190—2007),再与研究区实际相结合,收集当地土壤侵蚀数据对土地利用类型相对合理度系数重新修订(表2)。若各土地利用类型在合适的位置能减少有效侵蚀,则测算土地利用合理性时有较大的权重。依据水利部门土壤侵蚀分类分级标准(SL190—2007),灌木林地与有林地在各地形位等级上具有很强的水土保持功能,草地对地形位梯度具有适应性选择,随着地形位等级增加,然而水土保持功能有逐渐减弱。山地旱地、水田受人类活动频繁,其本质属性是为人类生产经济资料,从而在地形位梯度增加时,水土流失现象明显。决定水域、沟渠在地形位上的分布主要因子是坡度,因此随着地形梯度增加,水域、沟渠对地形位具有较强的选择适宜性。其他地类在地形位上均有适应性强,相对合理度系数在地形位上均为1。土地利用相对合理性指数公式为:

式中,seij为地形位j条件下土地类型i的面积百分比;tij为地形位j条件下土地类型i的相对和力度系数;n为地形位分级;m土地类型总数。D的值域在[0,1]之间变化,当D=1时,说明土地侵蚀达到最低限度,土地利用结构处于合理状态;D=0时,说明土地侵蚀现象处于最严重状态,土地利用结构最不合理。

表2 土地利用类型合理度系数

3 结果分析

3.1 基于地形位梯度的土地利用类型分布指数变化特征

根据岩溶槽谷区高程与坡度计算组合得到地形位,再结合槽谷区实际情况,将地形位指数分为7等级,基于此,利用Arcgis 10.2进行统计分析西、中、东部槽谷灌木林地、农村居民用地、山地旱地、水田、水域、沟渠、道路、城镇用地、工矿、有林地、草地、裸露岩地在各地形位等级上的分布指数。其中地形位分布指数P>1,土地利用类型表现为越来越具有优势度,P<1则分布优势度越低。

3.1.1西部槽谷土地利用类型在不同地形梯度上的分布特征

图4 西部槽谷地形梯度的土地利用类型分布Fig.4 The land use type distribution of terrain gradient in western trough valley

西部槽谷的土地利用类型在地形位上呈现不同变化特征(图4)。裸露岩地、沟渠在1—2等级分布指数最高,分别为5.21、3.52,分布具有优势地位;随地形位等级的增加,优势度越小。有林地、灌木林地随着地形位等级增加,分布优势度逐渐增加,这说明,有林地、灌木林地对高地形位的选择适宜性好,便于当地退耕还林政策的进行[24]。水域主要分布于3—5等级且占优势地位,是因为在该等级梯度,有大面积分布水田,山地旱地、城镇和农村居民用地对用水需求,人工修建截流储水池和引流水坝;草地分布指数在1附近波动不明显,在等级1—7分布均匀,即,草地在1—7级有较好分布优势地位。山地旱地、水田在1—3等级具有优势地位,这说明,在该区域为主导土地利用方式;山地旱地、水田随着地形位等级增加,逐渐下降趋于0,是因为人类活动主要集中低地形位区域的结果。城镇用地在等级1—4有分布优势地位,其中等级为2时,分布指数达到最高(7.75)。随着地形位等级的增加,农村居民用地、城镇用地、工矿用地、道路、水田、山地旱地分布面积逐渐减少,分布优势度降低,这主要是由于随着地形位的增加,地形条件恶劣,从而导致土地利用类型分布面积逐渐下降。

3.1.2中部槽谷土地利用类型在不同地形位等级上的分布特征

根据图5,中部槽谷区,沟渠的地形位分布指数在1—5等级较优势度,且等级6—7分布优势度逐渐降低,说明1—5级有水田分布,为了保障水田灌溉,沟渠分布与水田相一致。有林地、草地、灌木林地、山地旱地分布指数都处在1—7等级,分布优势地位略好,原因是中部槽谷海拔高、坡度陡、地形起伏度大,农村居民用地分散,人口密度少,土地利用扰动弱。水域、道路、水田在1—7等级分布指数均P<1,则反应出该几类土地类型没有优势地位,原因是槽谷地貌由谷地和坡面构成,水田、水域对低地形位的选择性强,等级为7时,道路分布指数为0。地形位等级为3时,裸露岩地优势地位最大,分布指数为5.36,原因是该区域农村居民用地分布集中,满足生计需要,对自然环境活动较强;当地居民对土地开垦活动较大,采石场分布较多,造成土地流失现象激烈,石漠化现象突出,需要引起当地政府部门注意,实施退耕还林还草政策[25]。

图5 中部槽谷地形梯度的土地利用类型分部图Fig.5 The land use type distribution of terrain gradient in middle trough valley

3.1.3东部槽谷土地利用类型在不同地形位等级上的分布特征

土地利用类型在不同地形梯度上分布呈现相似特征和差异(图6)。农村居民用地、城镇用地、山地旱地、水田、沟渠在地形位等级1—4时,分布指数P>1,分布具有优势地位,其中城镇用地分布在等级2时,分布指数最大(5.21),随着地形梯度增加分布指数均减小趋势。从1—7等级,草地分布指数逐渐上升,草地分布在整个地形梯度上分布优势度好。有林地和灌木林地在等级7时P<1,分布优势度较差,原因是当地开垦高地形位的灌木林地、林地转为茶叶基地。裸露岩地最优势分布为1—3等级,其中在1等级时,分布指数最高(7.35),原因是城镇用地、山地旱地、工矿用地主要分布于该地形位,人类活动频繁,致使裸露岩地在该地形位分布较高;随地形位等级增加,达等级5时降为0。

图6 东部槽谷地形梯度的土地利用类型分布图Fig.6 Land use type distribution of terrain gradient in eastern trough valley

3.2 基于地形位梯度土地利用多样性分析

图7 岩溶槽谷区地形梯度的土地利用多样性Fig..7 Land use diversity of terrain gradient in karst trough valley area

通过不同地形位梯度的土地利用多样性指数计算[26],反映出西、中、东部槽谷土地利用多样性在地形位梯度上呈现出共同的特征与差异(图7)。西部槽谷在地形位等级为1时,土地利用构成组分多样性最高,最大值为0.80,在等级为2时,多样性指数为0.76,这说明,西部槽谷土地利用类型构成组分均匀,在地形位1—2级为主。随着地形位等级的增加,多样性指数由1等级的0.80降低到7等级的0.56,这说明,土地利用多样性有降低趋势。中部槽谷多样性指数在地形位1等级时0.78,等级2时,多样性指数为0.73,说明土地利用多样性丰富度主要分布于1—2级;随着地形位等级增加,降低到7等级的0.57,土地利用多样性随之减少。东部槽谷土地利用多样性指数从等级1的0.75降低到等级7的0.48,这说明,土地利用多样性主要集中在地形位等级1。

根据西、中、东部槽谷在地形位上变化特征可认为,三条槽谷土地利用类型分布均匀度主要集中于低地形位区域,该区域的土地利用构成组分占研究区主要面积,原因是低地形梯度,其地形起伏较小,地势较平坦且开阔,城镇用地、农村居民用地集中槽坝,便于开垦利用,然而土地利用多样性增加,且分布均匀[27]。三条槽谷变化的共同特征是;土地利用多样性随地形位等级增加,都表现出降低趋势,主要原因是;土地利用多样性对地形位等级有较高的选择适应性。西中部槽谷在地形位等级1—2时,多样性指数降低缓慢;2—3等级时,多样性指数分别减少了0.11、0.09,波动较大,说明在1—2等级与2—3等级是土地利用多样性的跨区。

3.3 基于地形位梯度的土地利用程度分析

随着地形位等级增加,西、中、东部槽谷土地利用程度指数存在降低趋势(图8),是由于新型城镇化、新农村建设和农业结构调整主要集中在低地形位区域,使得低地形位土地利用程度较高[28-29]。西、东部槽谷在1—2等级时,土地利用程度指数大于中部槽谷,原因是西、东部槽谷自然环境较中部槽谷平坦,且分布着枫香溪镇(西部槽谷)、谯家镇(西部槽谷)和沙子坡镇(东部槽谷),社会经济较发达,人类对土地利用扰动频繁所致。在等级4时,西、中、东部槽谷的土地利用程度指数接近稳定,说明西、中、东部槽谷在该等级上,土地利用程度具有相似性。从地形位等级3—7时,西、中、东部槽谷的土地利用程度缓慢降低,这主要原因是,地形梯度越高,人口密度分布越少,距城镇、道路距离越远;加之,当地政府部门进行退耕还林还草工程的实施,大量山地旱地转换为有林地和草地,人类活动较少。总体上,西、中、东部槽谷在低地形位与高地形位区域,其土地利用程度发展趋势朝着稳定和合理的分布状态。

图8 岩溶槽谷区地形梯度的土地利用程度Fig.8 Land use intensity of terrain gradient in karst trough valley area

3.4 基于地形位梯度上的土地利用合理性分析

图9 岩溶槽谷区地形梯度的土地利用合理性Fig..9 Land use rationality of terrain gradient in karst trough valley area

岩溶槽谷区西、中、东部槽谷土地利用相对合理性在不同地形位上呈现共同特征与差异(图9)。西、中、东部槽谷在地形位等级1—3时,土地利用相对合理性指数均为1,其西、中、东部槽谷占地形位等级的面积比分别是48.37%、41.62%、36.07%;这说明,在1—3级土地利用合理性达到最佳状态;在社会经济发展同时,槽谷区域的人地关系处于耦合协调状态[30]。地形位等级大于3时,土地利用相对合理性指数随着降低,且西部槽谷由等级3时的合理性指数1降到等级7的0.66;中部槽谷由等级3时的合理性指数1降到等级7的0.53;东部槽谷有等级3时的合理性指数1降到等级7的0.43;随着地形位增加,不同土地利用类型在空间分布具有选择适宜性[31]。由于槽谷区这一典型地貌对土地利用类型分布的局限性,地势条件较好的西部槽谷,土地利用合理性大于中部槽谷和东部槽谷。东部槽谷在地形位等级6—7时,土地利用合理性低于中部槽谷,经调研分析,原因是东部槽谷在地形位6—7等级时,土地利用没有得到合理的规划,进行大面积土地利用方式转变;其草地、山地旱地、有林地开垦种植茶叶,造成局部土壤侵蚀严重,需引起相关部门重视[32]。

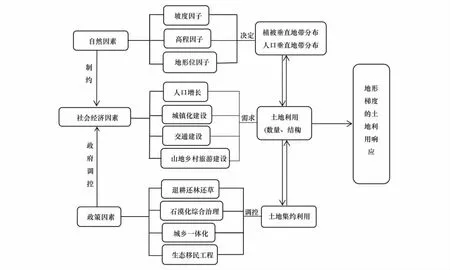

4讨论4.1岩溶槽谷区不同地形位的土地利用空间分布的驱动因素

结合研究区实际情况,对土地利用在地形梯度上进行了系统研究,揭示出土地利用在地形梯度上呈现空间分布差异性,出现这种差异是与槽谷区的自然因素、社会经济因素、政府政策因素紧密相连(图10)。

4.1.1自然因素

自然因素对土地利用多样性指数具有决定性作用[33]。地形因子是影响水热条件分布与人类活动的重要限制性因子,从而,对各土地利用类型在地形条件上的选择性较大,决定了研究区土地利用多样性和土地利用程度、土地利用组合的空间分布格局,以及土地利用合理性。山地旱地、草地、有林地、灌木林地是槽谷区主要土地利用类型,在各级梯度上分布面积多,且分布占有优势地位。由于地形因子限制作用,决定了城镇用地、农村居民用地及农业耕作土地利用类型主要分布于低地形位等级区域。在低地形位等级区域,土地利用多样性丰富,随着地形位增加,则出现土地利用多样性指数降低且单一,低地形位土地利用程度明显高于高地形位,地形位对土地利用程度具有基础性作用。定量分析得,在地形位因子影响下,岩溶槽谷区西、中、东部槽谷土地利用是处于合理与较合理状态。因此,在经济落后的岩溶槽谷区自然因素对土地利用分布格局、土地利用多样性、土地利用程度占有主导作用。

4.1.2社会经济因素

随着社会经济快速发展、人口增长、城镇化建设、中国新农村建设等社会经济驱动因子影响,促进不同地形梯度的土地利用分布格局[34-35]。在社会经济发展同时,人类扰动范围不断扩大,对低地形位梯度土地利用类型干扰性不断加强,导致其土地利用多样性在低地形位梯度上分布均匀化,地类丰富度增加;城镇化、新农村建设加大对土地需求,土地利用程度强烈由低地形位向高地形位扩张。在建设新农村建设同时,大力发展乡村旅游产业,改变了农业结构和剩余劳动力增加,使得较远距离、地形位较高处,土地大面积撂荒,土地利用转换为草地现象突出;土地利用合理性由低地形位合理性向高地形位不合理性变化。综上可以认为,社会经济因素对研究区不同地形梯度土地利用分布、多样性构成组分及土地利用程度起着促进作用。

4.1.3政府政策主导因素

不同地形梯度的岩溶槽谷区受到政府政策辅助作用[36],政策决策可以使土地利用程度在不同地形位表现出梯度效应,从而对不同地形梯度的土地利用合理性具有指导作用。贵州省属于南方重点喀斯特区域,且石漠化现象严重[37],实施石漠化综合治理工程、退耕还林还草和林地保护工程以来,促使大面积裸露岩地、未利用地、草地转变为林地,从而加大土地整治复垦力度,在不同地形位上土地利用强烈各异。1999—2005年,其他未利用地转为林地和草地,这说明,退耕还林还草政策取得重大成果,使得林地与草地的多样性分布不均匀,高地形位区多样性单一。2014年来,贵州省实施精准扶贫政策、生态移民搬迁、异地搬迁,导致山地旱地、水田、草地撂荒现象突出,大面积转为草地、林地和灌木林地;另一方面,集中连片的果园等规模利用增加,槽谷区土地利用朝着集约型转变。

图10 地形梯度的土地利用响应机制Fig.10 Land use response mechanism of terrain gradient

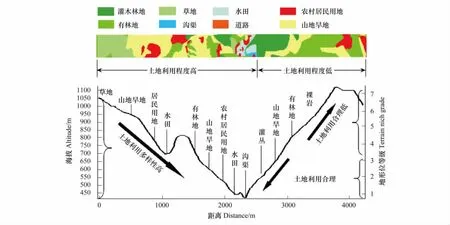

4.2 岩溶槽谷区土地利用在地形梯度的剖面分布规律

为更清楚呈现出西、中、东部槽谷的地形地貌状况,及土地利用在地形剖面上分布空间特征,对各条槽谷选取具有代表的剖面图和样带图(图1)。在选取各槽谷剖面图位置时,根据各条槽谷地形地貌特征能形象反映地形起伏状况进行的。根据研究区地貌特征,本文主要从横剖面的纵断面和横剖面进行具体分析。

研究区三条槽谷土地利用分布规律受自然因素影响呈现出一定共同变化特征与差异(图11、图12、图13)。纵断面上西、中、东部槽谷在高地形向低地形都呈现土地利用多样性丰富分布规律;土地利用合理性于地形位等级1—3时,都呈现最优状态,大于3时,则土地利用合理性降低。三条槽谷之间表现出一定共同变化特征外,在空间分布还呈现出一定差异性。自然条件较好的西部槽谷分布着2个集镇,人口数量多,人类活动频繁,土地需求量大,土地利用程度上都较中部东部槽谷强烈,中部槽谷土地利用程度最低;三条槽谷土地利用多样性在低地形位是西部槽谷>中部槽谷>东部槽谷,高地形位则表现出,中部槽谷>西部槽谷>东部槽谷。

横剖面上西、中、东部槽谷在海拔与地形位上均呈现出空间分布差异性。在西部槽谷低海拔和低地形位区域距离2500—5500m左右,土地利用程度呈现高且集聚利用状态,槽坝向山坡两翼延伸,土地利用程度呈现低利用状态。中部槽谷在距离0—2500m左右(即中部槽谷左翼)土地利用程度高,原因是槽谷左翼坡度较缓,位置处于向阳坡,造成农村居民用地、山地旱地、水田等主要集中分布左翼;而中部槽谷右翼处于向阴坡,主要分布有林地、灌丛等地;在距离2500—4000m左右,土地利用活动少,因此土地利用程度呈现低状态。东部槽谷于1200—3800m之间,土地利用程度呈现高,在横剖面距离0—1200m土地利用程度较高,而距离3800—5500m左右,土地利用呈现最低状态,原因是在东部槽谷的右翼山坡较陡,处于阴坡,裸岩面积大,石漠化严重,不适宜人居生存活动选择的结果。

图11 西部槽谷横剖面的土地利用空间分布Fig.11 Spatial distribution of land use in transverse section of western trough valley

图12 中部槽谷横剖面的土地利用空间分布Fig.12 Spatial distribution of land use in transverse section of middle trough valley

图13 东部槽谷横剖面的土地利用空间分布Fig.13 Spatial distribution of land use in transverse section of eastern trough valley

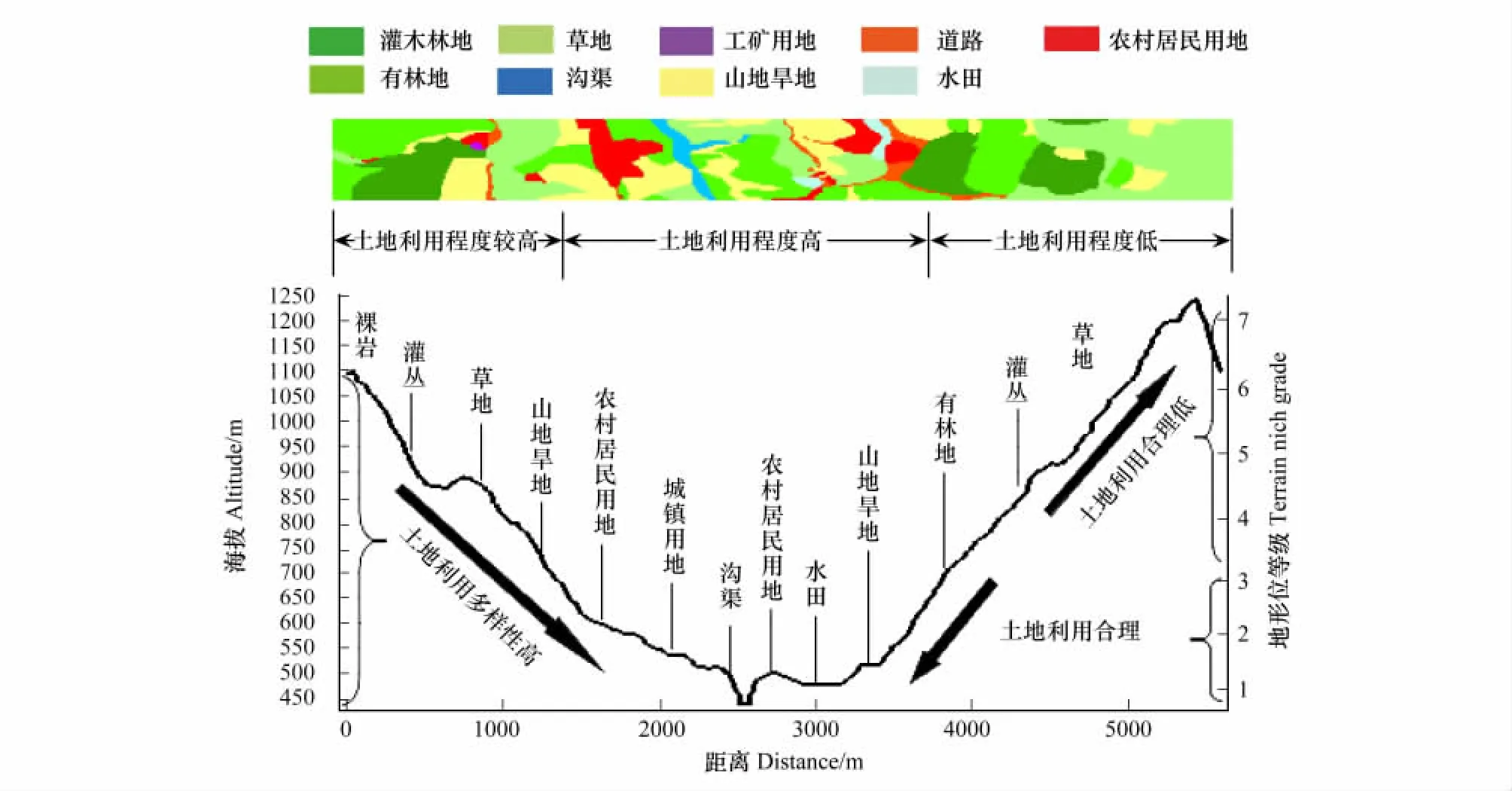

4.3 岩溶槽谷区地形位梯度的土地利用类型组合模式

土地利用类型组合模式是指根据土地利用类型的地域差异,及其在特定区域范围内土地用途、性质及其分布规律,而划分为一系列土地利用方式相同的基本地域组合单元。在土地利用类型划分时,既要考虑其相关自然要素性质及其组合的特征,又要考虑其相关的社会经济特性[38-39]。岩溶槽谷区土地利用类型在地形位上表现出一定土地利用类型组合模式。根据土地利用类型、土地利用多样性、土地利用程度、土地利用合理性相关研究得出,由西部槽谷、中部槽谷、东部槽谷,高程在380—580m、坡度0—10°时,主要土地利用类型组合模式是水田、沟渠、水域为主,即为低地形位土地利用类型组合模式;其土地利用多样性丰富、土地利用程度强烈、土地利用合理性高。高程为580—880m、坡度为10—20°时,土地利用类型组合模式是道路、农村居民用地、城镇用地、工矿用用地、山地旱地为主,即为中地形位土地利用类型组合模式;其土地利用多样性较丰富、土地利用程度一般、土地利用合理性也较高。高程为880—1280m、坡度大于20°时,则主要以有林地、灌木林地、裸露岩地、草地土地利用类型为主,即高地形位土地利用类型组合模式;其土地利用多样性均匀度逐渐降低、土地利用程度较弱、土地利用合理性较好(图14)。

图14 地形位土地利用类型组合模式Fig.14 Land use type of terrain niche combination model

4.4 岩溶槽谷区不同地形位梯度土地利用空间分布的生态意义

研究区西、中、东部槽谷在地形位梯度的土地利用多样性、土地利用程度、土地利用合理性在空间分布格局上即存在共同特征,又存在各自差异性,研究其对土地生态意义具有重要意义。通过槽谷区地形地貌比较和不同地形梯度土地利用空间分布格局分析,在进行土地利用规划时应遵循土地利用类型在不同地形梯度上选择性与适应性,应做到因地制宜原则、综合分析原则、科学规划原则,从而对土地利用合理的结构优化调整,减轻岩溶槽谷区的土地石漠化现象治理及土地生态环境的保护、恢复有着极其重要意义[40],实现岩溶山地土地资源优化配置及土地利用可持续性。

5 结论

本文选取贵州省德江县、沿河县和印江县交界处的西部槽谷、中部槽谷、东部槽谷作为研究区域,槽谷区主要由山坡(高地形位)-槽坝(低地形位)两种土地类型构成。本文从地形位梯度上来反映槽谷区土地利用空间分布特色:①同一槽谷, 山坡-槽坝的土地利用对比,反映出在不同地形梯度上的土地利用类型梯度选择性;②不同槽谷之间,山坡-槽坝的土地利用进行对比,这主要根据3个槽谷的横剖面的土地利用分布格局显示出来。本文综合分析了土地利用类型在地形梯度上的空间分布共性特征与差异,有以下几点结论:

(1)尽管西、中、东部槽谷地形地貌存在差异性,但在地形梯度上土地利用类型都呈现梯度层次性,农村居民用地、城镇用地、水田、山地旱地集中分布于低地形位,具有分布优势地位;草地、有林地、灌木林地主要分布高地形位。土地利用类型组合模式主要以低、中、高3种地形位组合模式。

(2)三条槽谷土地利用多样性指数于低地形位区域分布均匀,且利用类型丰富,随着地形梯度增加,土地利用多样指数都呈现降低,土地利用多样性分布不均匀。

(3)土地利用程度主要集中于低地形梯度,随地形位梯度的增加都呈现降低共性,其中土地利用程度是:西部槽谷>东部槽谷>中部槽谷。

(4)尽管各条槽谷土地利用类型分布有所差异,但土地利用合理性主要集中地形位等级1—3,其土地利用相对合理性指数都为1,土地利用处于最佳状态;总体上三条槽谷土地利用都处于合理状态。

(5)本文主要从土地利用多样性、土地利用程度、土地利用合理性,探讨土地利用类型在地形梯度上分布格局共性与差异,关于在地形梯度上,岩溶槽谷区的土地利用演变时空共性与差异、土地利用转型和人地关系矛盾将是本研究继续值得探讨的方向。