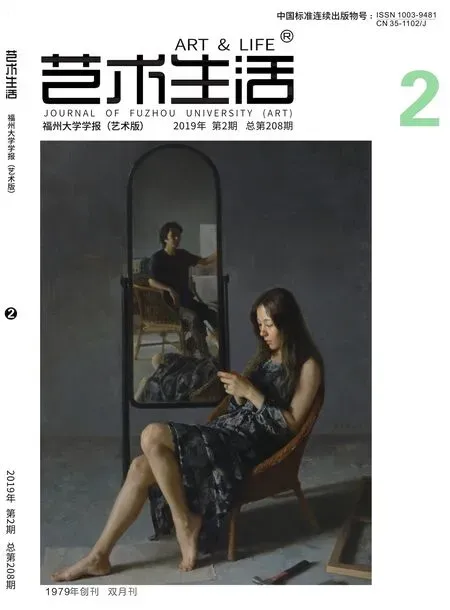

当代连环画创作的图式价值

2019-12-18韩天腾

韩天腾

( 福建农林大学 艺术学院, 福建 福州, 350002)

引言

自古以来,连环画成为寓道德、文化及礼乐的载体,其趣味性、知识性及教育性的图文价值,满足了古往今来不同受众的精神需求。依附文章文字的连环画因绘画者的素养及创作时代的不同而呈现丰富多彩的样貌。时至今日,连环画产业在经历上世纪末断崖式的衰退之后,逐渐被动漫、影视、微信读图所取代,其故事性、教育性及娱乐性的功能业已转移到其他媒介。

从布尔迪厄的“场域”理论来看,中国连环画的兴衰与经济、政治、文化等社会权力场的制约密切相关[1]。左右这一场域的是改革开放带来的文化冲击,欧美港台消费文化以其复杂多元的娱乐化视角消解了受众一以贯之的意识场域,使得部分文艺创作立场迷失于唯商业至上的利益链中。本土连环画让位于港台的“公仔书”、日本“漫画”、欧洲的“绘本”及美国的“COMICS”。欧美及日本的“新漫画”代替国内连环画成为青少年阅读的主流书刊,加上老辈连环画者的画种转向。后续人才储备不足等原因,连环画呈垂暮之态。

虽然连环画低迷的原因众多,客观原因如内容陈旧、画者后继无人等,但主观原因还在于其为小画种而不被重视,与商业化的劳动酬金不等比,造成整体创作环境的萧瑟凋敝,而连环画作为大众文艺的载体之一,有一点是不变的,那就是连环画叙事中人文价值的弘扬与坚守。读与看的文化体验自古有之。于传统绘画而言,其担当“图绘者莫不明劝诫,著升沉”,或“以图言志,以画言情”,最终达到“成教化,助人伦”的礼乐形塑。进入现代信息时代,其“明劝诫,著升沉”的传统价值依然未变,只是其应结合当代文化语境,在新人新事的创作中进行华丽转身,结合社会主义价值观再次升华文艺精神,创作出正能量的优秀的励志作品,使传统文化的人文价值历久弥新。

进入21世纪的数字化时代,艺术的社会功用催生图像的社会反思功能,与文以载道一样,连环画也可以载道,即是满盛与时俱进的时代精神,把“道”物化为雅俗共赏的图像,嫁接消费时代的人文思考,体现信息时代正确的社会主义价值观,引航个人乃至社会的价值轨道,超越“宜于俗人”或“雅俗共赏”的传统理解,使其成为当今中国精神的文艺形态之一。这种精神即是连环画创作所呼吁的担当精神,即图式价值关注人生、图式精神美育化人的艺术指向,其以关爱他人、社会、历史、民族作为创作宗旨。这种递进的美育价值,是个体精神的层次升华,是弘扬社会主义价值观的具体践行。反应在连环画创作中,即以文本为骨、图式为魂、精神为魄的三位一体,以此组织技法风格、经营位置、随类赋彩等笔墨张力,达到以画理寓哲思,以笔墨求精神,从而达到有效的价值输出。

一、图式价值关注人生

1.责任担当的人文思考

审美价值必须显化为人物形象的喜怒哀乐,对应文章情节的跌宕起伏,才能为受众所接受,受众才能在读图模式中理解文章传达的主题思想。主题思想作为哲学的形而上范畴,也必须要物化为画者对文章的理解,要避开文字的局限而进行真正意义上的图像创作的独特思考,以此组织色彩技法及形式语言。作为文章的视觉传感器,连环画的感染力在于故事的连续性传输。连环画不在于单个画面的“断片”信息,而在于分幅“组接”的整体连续性,对连环画而言,其整体结构像一串美丽的珍珠项链,闪光的珍珠是分幅的图片,文章是串起珍珠的细线。而这条细线即是彰显图式价值的珍贵之线,即是说,连环画的图式价值要建立在优秀文本的创作基础上,才能达到图文双逸、相得益彰的读图感受。

彩色连环画《穿越风雪的音乐盒》,以支教为缘起,以北京游客邮寄音乐盒给老师为隐线,歌颂藏族小孩也措的心灵美。文章讲述也措置贫穷而不顾,把“牵着马送北京游客进山”换取的家庭生活费“挪用”为委托游客“买音乐盒送给孤独的老师”,美好的心愿让从此不孤独的老师延长支教时间,歌颂了感人的支教故事。文章的品质间接提高了连环画图式价值的含金量。

为了呼应文章情节,艺术创作不仅着重点线面及环境肌理的刻画,更在于以色彩象征主观或客观的人物情感与场景空间,使得感性色彩成为传递思想感情的象征,具体表现为冷抑暖扬,以忧郁的蓝灰色、冷灰色表忧郁,以金黄色、黄灰色表舒扬。冷暖色对应的正是主角抑扬顿挫的情感变化,让观众在阅读过程中感受文本情节与色彩相得益彰的审美价值,色彩情感伴随文字语言的流淌,有利受众对图文精神的接受与判断,画里画外的图文感召正是传达人生价值的途径,给人生蒙上诗意色彩。

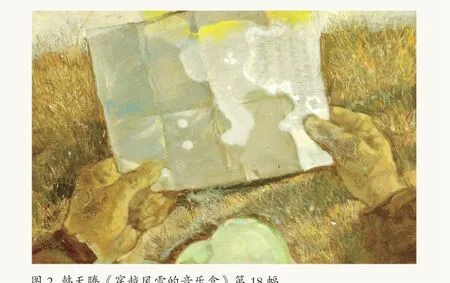

分幅画面的创作正如摄影大师布勒松强调按下快门时的“决定性的瞬间”,将形式、设想、构图、光线、事件等因素完美结合在一起,[2]在创作中,如第18幅描绘老师收到音乐盒之后的感动,作品以飞舞的经幡及阳光象征喜悦,对应“他的心象春天的雪山一般扑簌簌地融化了”(图1)。之后以颤抖的手和笼罩在高原阳光里的模糊的“信”,表现老师收到礼物的感动,以“读”与“看”代表收信的全景过程(图2),最后以全班的集体照作为支教的圆满历程(图3)。这三幅都以“瞬间”“刹那”作为代表性的典型语言,充分诠释以少胜多、“决定性的瞬间”的创作技法。连环画大师贺友直也说过:“绘画,只能表现人物动作的一瞬间,因之,这一瞬间的动作必须是最富有代表性,也就是最能概括和具有典型意义的。”[3]

该创作以传统漆画的形式语言、国画意境及现代绘画相结合的艺术理念,利用流淌的色彩与干涸的质感肌理,体现斑驳苍茫的自然地貌,把雄浑博大的地域人文环境融入构图与技法的运用中,以留白凸显绘画主题,把图形结构物化为现代感与风格化的呈现,把技法结合色彩营造受众的“第三心理”,用色彩美学与技法结构诠释文本情节与绘画语言的统一性,使得连环画超越一图一事的单层面叙事,升华为文质两逸的艺术载体。

该创作的美学精神即是把孔子的礼乐观和美善观融无形于有形,以庄子的大美不言和逍遥之美寻求生命的律动,既讲究个体的社会责任,也讲究审美活动的引导,以中华美学的根基为制高点来观照文艺创作的审美活动。即是习近平指出的“把服务群众同教育引导群众结合起来,把满足需求同提高素养结合起来”[4]。

图1 韩天腾《穿越风雪的音乐盒》第17幅

图2 韩天腾《穿越风雪的音乐盒》第18幅

图3 韩天腾《穿越风雪的音乐盒》第19幅

2.斥娱乐化的人性讴歌

仲呈祥先生对中国当下文艺作品的“娱乐化”倾向保持着清醒的认识。他认为,一个民族只知道笑,不知道为什么笑,是危险的。文艺作家们就是应当通过文艺作品唤起民众的思考,思考人生、思考社会、思考国家和民族的未来,所谓“天下兴亡,匹夫有责”即是![5]换而言之,如果作品本身不能换取人民的思考与警示,那是失败的作品。“而当今过度娱乐化的结果,即是文化偶像从科学家、大文豪等民族精英跌落到娱乐明星,应当反思其间的文化落差和精神落差有多大”[6]。反映到文艺创作上,即是如何去娱乐化,把持文艺作品的高度,上接圣贤先哲的回声,下接闾阎百姓的现实主义土壤,化娱乐为积极,化欢笑为力量,化生活为曙光,使得连环画创作保持“道器不离”的思考价值。

彩色连环画《挑战不可能》,讲述克里斯蒂娜·泽纳托不顾生死安危潜入海底“催眠”鲨鱼,目的在于“鲨口拔钩”,帮助鲨鱼拔出挣脱渔线时留在嘴里的鱼钩,次及采集科研样本。其仁者爱物的儒家精神,与乐于猎杀、残害、饕餮动物的众多行为相比,诠释了“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁”的智者、勇者精神,是化人化物的典型案例。

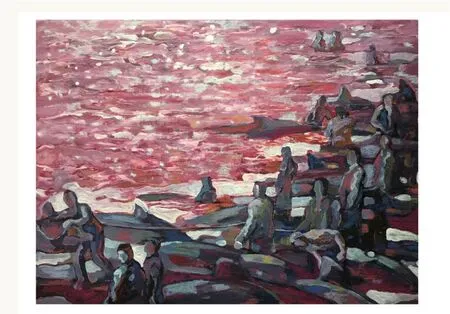

图4 韩天腾《挑战不可能》第8幅

图5 韩天腾《挑战不可能》第15幅

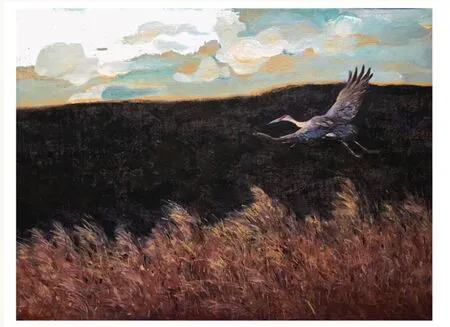

该色彩创作以女主角的行为面貌反衬时下过度“娱乐化”的迷失,最初以蓝幽冷寂的深海构建人的渺小,衬托鲨鱼群的庞大,继而以“鲨口拔钩”构筑救生行为(图4),紧接着出现“娱乐化”的“杀、吃、污”等分幅,用缺乏思考的“娱乐化”图式衬托“鲨口拔钩”的高尚行为,结尾歌颂习主席的出访礼仪与文化精神,最后以旷野幽鹤的飞翔(图5),暗示主人公“风乎舞雩,咏而归”的“非娱乐”的闪光价值,“鲨口拔钩”于人于己都有百利而无一害。通篇以褒—贬—褒的情节节奏,呈现人性高度的同时,也揭示部分人们迷失于物欲横流的“娱乐化”中,创作警醒的是物欲对人性的掩盖,警醒过度“娱乐化”对自己、社会乃至地球家园的伤害。

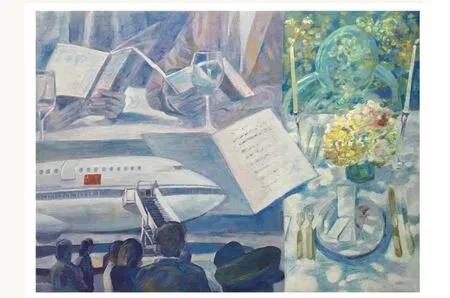

图6 韩天腾《挑战不可能》第13幅

图7 韩天腾《挑战不可能》第9幅

图8 韩天腾《挑战不可能》第10幅

图9 韩天腾《挑战不可能》第11幅

通篇连环画以蓝色的幽深、红色的血腥、紫色的休闲、灰色的冷漠等色彩语言,对应不同场景空间能量因子值,与文字共同诠释社会形态的面貌,造型、笔触、色彩与光影的互动是清升浊降的人格歌颂。在此,提及了习主席在外交礼仪中秉承中华传统文化礼节,即拒绝点杀正处于产卵期的多宝鱼,只选择腌渍鱼或烟熏鱼。习总书记在大国礼仪交往中对五常之德的人文践行,构成无形的积极的人文感召。在此,分幅连环画的形式语言也转化为流淌的阳光、鲜花及朝气蓬勃的光明(图6)。与第九幅的“杀”(图7)、第十幅的“笑”(图8)、第十一幅的“浊”(图9)形成对比,这种褒贬相间的图式语言与色彩暗示,旨在构建新时代对自我约束与唤醒的模式,弘扬传统文化的仁爱精神。正如习总书记指出:“中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉,也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。要结合新的时代条件传承和弘扬中华优秀传统文化,传承和弘扬中华美学精神。”[7]

仲呈祥先生认为“在历史的近景中,当下文艺作品“娱乐化”倾向起源于 20 世纪 80 年代中后期,“当时的大背景就是电影界搞娱乐片本体论”[5],而正是这种“娱乐本体”谬种流传,直接从电影领域扩散到诸多艺术领域,因此“玩”风盛行。连环画第九幅所揭示的“杀”,谴责对灵性自然动物的任意宰割,把工业化造福人类的本质误用为残害自然生灵的歧途,与古人爱生护生的生态仁爱观背道而驰。第十幅的“笑”,描述随着生活水平的提高,部分人民不再珍惜传统节俭朴素的美德,把饕餮口腹之欲建立在广虏肉食的基础上,漠视生命、漠视人文精神。第十一幅的“浊”即是食品环境恶化反馈于自身的普遍性反思,在此,连环画暗合科学的文艺批评,正如仲呈祥先生所说“批评要善操与时俱进的中国化的马克思主义枪法,坚持‘美学的历史的’标准,秉持科学的判断力,是其所是,非其所非”[8],推而广之,文本与连环画创作要反映出作家、绘者所意识到的历史内容的深度和广度,要客观地给予正视及传达。绘画的传达只能用无声的形象,来表达人物复杂的内心活动,即以形传神、以神达意。正如美术界老领导华君武在赞誉画家“目光如炬,观察人间万物”,只有这样,才能正确表达深度和广度。

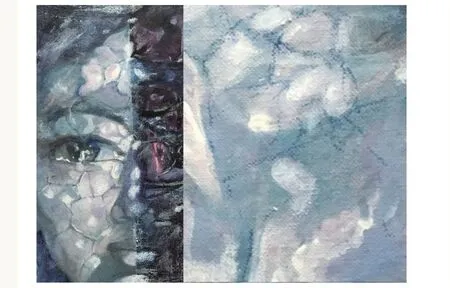

图10 韩天腾《一生只为穷人的特蕾莎》

连环画创作说到底只是绘者对文学原著的理解,不存在绝对“忠实于原著”的绘画,文学与绘画艺术相比,前者用文字语言激发与读者对应的空间联想来完成美学鉴赏,时间是情节叙事的脉络,后者以绘画语言为载体,作用于受众的视觉感官,受众在文字与图像的基础上,在虚拟的时空中融入心灵感受,以图文、字画的对应关系完成“读图”历程,达到美育鉴赏的目的。“假如用数学式来写图画书表现特征的话,那么可以这样写 :文 + 画 = 有插画的书,文× 画 =图画书”[10],即是说,连环画并非是图文相加的简单叙事,而是图文相乘的膨胀关系,综合精神场域、艺术场域的诠释,二者结合可以生成更内涵更丰富,意涵更充实的乘积效应,达到“化人养心”的文艺目的。

3.超功利的人生价值

连环画的画里画外,无非是艺术创作与受众在相互凝视之间展开的精神流通,是“对艺术与生活审美关系的不同解答”[10],解答的艺术形式无非是个体与时代精神在某一阶段碰撞的能动性反应。其行为模式是个人对社会、时代的责任与担当,其精神结果应当实现自我超越,以关爱他人作为理想目标,反映于艺术创作中,即是演绎正能量的积极的文艺感召。

《一生只为穷人的特蕾莎》以素描的黑白灰为媒介塑造人物形象,故事平铺直叙,娓娓道来,表现了特蕾莎在印度建立各种救济机构致力于帮助穷人,赋予穷人生命尊严与雪中送炭的故事。该创作属于解答人生价值的范畴,特蕾莎做的不是轰轰烈烈的大事,正如文本所说“她每天做的事,就是推着小车在垃圾堆里、水沟里、教堂门口、公共建筑的台阶上,去捡回那些奄奄一息的病人、被遗弃的婴孩、垂死的老人,然后到处去找吃的喂他们,找药给他们治病,求医生来帮助他们”。真正做到“宁愿和穷人一起生活,陪伴他们,不是在理论上,而是在实践上。”[11]即便是所获诺贝尔奖的奖金,她也换成食物帮助穷人,她做了人类个体在特定时段、特定历史时空该做的有意义的善举,完美地诠释了“生而为人”的价值观,成为举世闻名的爱心使者。她使得南斯拉夫内战双方,因她进入战区接引逃离的妇女儿童而暂时停火,做到联合国秘书长安南无法做到的事情。特蕾莎关爱他人的精神成为人文主义的深度践行,正如文章所说“正是这位貌不惊人的修女,曾经让无数被世俗社会抛弃的人,在生命的最后几个小时里,获得尊严的补偿”,从文学层面而言:喜剧不一定构成作品永恒的要素,但永恒的作品一定饱含关爱人类,化悲剧为前行力量的精神感召,特蕾莎用“超功利”的人性美学诠释这一亘古法则(图10)。

表现印度这一异域风格时,创作首先要了解地理风情与服饰文化,对人种特征有深入的了解,同时,以写实主义风格表现人物造型,因为画风严谨的写实作品,无疑是“老少皆宜,雅俗共赏的,最易引起普通观众的注意,从而引导人们步入艺术殿堂”[12]。当然,写实是基于受众对具象人物造型常态化的认可,作为连环画创作,人物与场景的构图组合自由多样,既可根据文章内容绘画单一事件,也可多个场景集中于一幅画面,即把多个典型事件统一表现于画面上。有一点透视与多点透视混合的采用,但这种跨越时空的连续性组合并不影响受众对它的理解。写实的手法为现实主义创作常用,正是写实有助于树立现实而非虚构的典型人物,有助于树立精神标杆,给予受众精神熏陶。当然,写实主要源于受众对视觉图像的理解限度,图文价值更在于写实背后传达的关爱精神,以此实现超越自我的精神价值。

二、图式精神美育化人

《在新中国连环画60年》里开头有姜维朴老先生一首题为《在忠实的读者面前》的诗,诗中有这样几句话:这方寸的小本,那无声的语言,常常胜过老师的谆谆教导,父母的细心叮咛,把理想和智慧的种子,在幼小的心灵里深深地播种……这又象永不枯竭的甘泉滋养着生命之树的苗圃,为祖国的明天培育更多的精英……[13]美育体现为读者对哲理的思考,对人格道德的品鉴,对中华美学精神的传承,因此,连环画的图像力量即是积极维度的构建,依据正能量的叙事类别,具体表现为”尊德性、崇文学、致广大、尽精微、极高明、道中庸”[14]。而正能量的艺术是无国界的,爱德华·布鲁斯评论美国推行“罗斯福新政·艺术计划”所产生的社会功用时说道:“我们的目标是创作精神性的东西来丰富所有人的生活,让生活中的这些美术来点燃他们新的希望,成为他们打发时间的新趣味······培养物质消费之外更简单的乐趣,这对于提高生活质量至关重要。”[15]

著名的连环画家沈尧伊认为,连环画传达的精神应积极向上,具正能量的励志精神,营造民族的光明与未来,因此,其作品有“赏之而心胸开阔,欣之则怡然快乐”之感,是明德、至善的创作动机,使其图式语言气势磅礴,辉煌壮美。连环画《地球的红飘带》是其代表之作,黑白张力的肌理语言铁丝虬劲、粗中有细。黑白两色营造的大气深沉,再现了长征路途的艰辛困苦—硝烟弥漫的战地,波涛汹涌的江河,崇山峻岭的天险,危机四伏的沼泽……其作品强有力地表现长征深沉悲壮的民族觉醒,再现烽火岁月的茫茫天地。正如王亚楠所说,他心怀真切感动之情,心存敬畏历史之感。倾注了艺术家对民族同胞的深沉厚爱,以及对革命者人性光辉的尽情抒写[16]19,这正是连环画的图式价值所在。

连环画表现的真善美,既是人性精神的图式洗礼,也是道德风向标的飘举,诠释“艺术的使命是一种爱的使命”,而这依赖于创作的图式语言之于道德性、社会性及有益特质的吸收与创造,也是绘画者对文本选择自主能动的判断,绘画也是“社会和信仰生活的组成部分”[17]。正如王亚楠所说,“为内心的感动而画,或许是一位画家最本真亦是最终极的追求。当现代科技足以捕捉与传播每一个正在发生的当下,那么绘画的价值在于什么?我想,那就是让感动直指人心”[16]20,这感动就是爱的使命。否则,则如仲呈祥先生所云:“我们正在失却宏观的、有远见的、审视民族高级审美形态的文艺评论,这造成了当前文化偶像的错位和人文生态环境的低俗化现象”[6]124-125。

积极向上的精神能量应成为当今大众文艺的风向标,艺术创作应该追求品位崇高、弘扬真善美的文艺主张,使艺术与生活成为“一种双向互动、对话交流的关系,成为美学意义上的源构关系”[18],笔者的连环画创作,正是以连环画的美育精神为创作圭臬,以正能量的图式价值构建生生不息的美育循环,闪烁在循环上的光辉亮点,是华夏五千年文明成果的精神外化。

结语

虽然当今的连环画创作冷清空寂,但作为上世纪社会精神的基石,一个时代的阅读记忆,其演绎真善美的叙事艺术在信息时代乃至未来是不变的,即是要演绎时代的真善美,从这一层面而言,其图式价值具有无边界、跨时空、历久弥新的传播意义,以图言志、以画言情的精神输出与受众美育感知的双向交流,其终极价值要求连环画创作具有引导人文精神的范式符号。因此,包括连环画在内的大众文艺必须以关爱人生、关爱人类、关爱社会为圭臬,借“宣物莫大于言,存形莫过于画”的连环艺术,在重温集体记忆的同时,诠释新时代连环画创作之于社会的正向指引,使连环画具“小中见大”“介子纳须弥”的能量叙事。

注:图片均为作者自绘